从韩天衡美术馆藏关中侯金印谈起

2022-10-09杨嘉熹

文/图:杨嘉熹

关中侯印是流行于东汉至魏晋南北朝之际的一种官印,是“关中侯”身份的象征,其本身也因为精致的造型和篆刻而具有极高的艺术价值。上海韩天衡美术馆藏的一方关中侯金印因其金色灿烂,质地如新,同时又缺乏明确的出土信息,常被观者认为是伪品。本文比对此印与其他关中侯印,试从质、形、文三方面入手对此方关中侯金印进行赏析。

一则收藏故事谈起关中侯印

在阅读韩天衡先生的《藏杂杂说》时,一则有关“关中侯印”的收藏故事引起了笔者的注意:

一九九五年,友人介绍有此关中侯金印,细审是国宝级物……再一思忖,此该是出土物,购入恐不妥当。我告售家心思,并加了一句:“如是仿品我倒是可买的。”对方说,他请某大省的博物馆专家鉴定过,他们言之凿凿,说是假的。……一切妥帖,时以一万多美金归我豆庐。七年前我一并捐给国家矣。今在韩美馆三楼展出,可一睹其金灿灿的真容。也许是金灿幼如新出,我在巡馆时,就听到过几次议论:这么新,一定是假货!①

根据韩先生的说法,这枚“韩美馆”藏关中侯印(下文简称“关中侯印”)是他于1995年在香港商人手中购入的,他认为是出土物,而博物馆鉴定专家鉴定此物为伪品。之后韩先生将这枚金印捐献给国家,此印在“韩美馆”展出后,观者皆以为其金灿灿如新出之物,以为假。

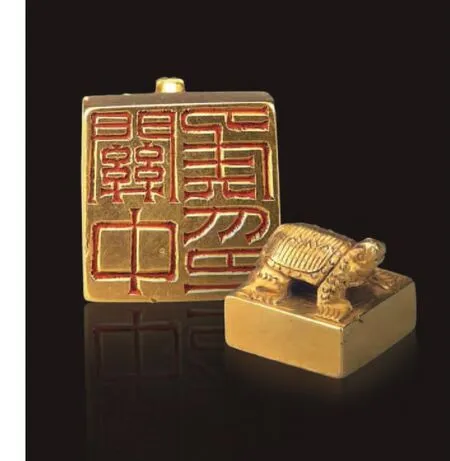

通过观察这方关中侯金印(图1、图2),结合韩天衡美术馆提供的相关信息,它的面貌大致如下:

图1 :韩天衡美术馆藏关中侯金印整体造型及底面印文图源:三国·魏 关中侯印[J].中国书法

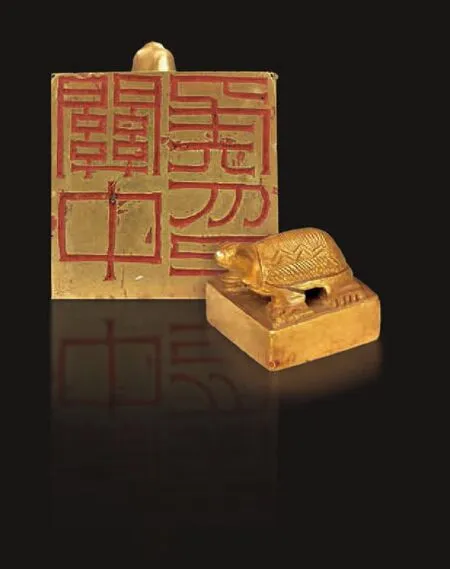

图2 :韩天衡美术馆藏关中侯金印背部造型 图源:乐艺会

长、宽均为24毫米,高22毫米,重量约为137克,金质。方形印座上为一龟纽,龟首上扬,圆目,口微张,整体姿态为昂首俯身爬行状。龟背纹路以直线纹和曲尺纹为主,伴有圆圈纹和半圆纹。龟的足部刻画较为模糊,具有一定的动势。印底印文为白文篆字,两行竖排排列“关中侯印”四字。字型方正端庄,笔画以平直和方折为主,字转折之处的处理刚中带柔,犀利而大气;篆书笔意之间暗含隶书风韵, 表现为较为成熟的汉摹印篆字体。

仅从这些信息,还无法判断这枚金印的真伪,还需要对“关中侯印”这一器物进行更深入的挖掘。

关中侯印的图像年代、地域与材料问题

关于关中侯印的年代问题,根据《礼记》中的记载:“王者之制禄爵,公侯伯子男,凡五等。”侯爵一职设立后一直沿用至秦汉不废,成为一种奖励功勋的制度。而在《集古印谱》中有这样的记载:“建安五年,曹孟始制名号,侯至五大夫。与旧制列侯,关内侯凡六等,以赏军功,而关中侯爵十七级,金印紫绶,不食租,虚封耳。”同样在《通典》中有类似的记载:“魏黄初三年(222年),初制……又置名号侯爵十八级,关中侯爵十七级,皆金印紫绶。关外侯爵十六级,铜印龟钮,墨绶……自关内侯皆不食租,虚封耳。”

根据这些信息学界一般认为“关中侯”一职为东汉末年曹操所创立,金印紫绶,不食租,为一虚职。孔永红在其论文《出土印玺所见秦汉的官制》中提出了不同的意见,她认为在《后汉书·张让传》中记载“延熹八年(165年),黜为关中侯,食本县租千斛。”这一说法与关中侯不食租的记录是矛盾的,同时在《后汉书·邓彪传》中还有“和帝即位(89-105年),以彪为太傅,录尚书事,辞爵关中侯。”这一时间与曹操的生卒年(公元155-220年)相去甚远,因此认为关中侯为曹操所创这一说法有所不妥。这种说法是有一定道理的,关中侯爵之名始于何时仍然有待进一步的考证,但其存在的时间区间是明确的,最早见于东汉末,最晚见于南朝,若“韩美馆”藏关中侯印为真,其年代应该也是在此区间之内,具体的年代判断将在后文分析中进行推断。

关于关中侯印的地域问题,首先要解决何谓“关中”。《关中记》云:“东自函谷关、西至陇关,二关之间,谓之关中”,即是今河南省三门峡市灵宝市一带,一直到甘肃省清水县东陇山东坡一带。

确认了关中的位置,那么就又有了一个新问题,即关中侯印一定是受封给关中的侯爵吗?或者说关中侯印的持有者一定身在关中吗?答案是否定的。从目前有明确出土信息的关中侯金印的情况来看,1985年南京直渎山东晋墓出土有一枚金质关中侯印,《南京出土关中侯印考略》一文中推断此印的持有者为东晋名将毛安之,这方印就不是出土于关中地区的。还有现藏于湖南省博物馆的一枚关中侯金印,1957年出土于湖南省长沙陈家大山20号墓,同样不在关中地区。由此可见关中侯不一定就身处关中。而且,关中侯本身是一虚封,意在奖励功勋,并无封地,因此,“关中”应是只用其名而不代指其地域。“韩美馆”藏关中侯印是韩天衡先生从他人处购买得到的,并无这方印的出土信息,因此这方印来自何处尚不可知。

从材料上看,根据韩天衡先生本人的描述,“韩美馆”藏关中侯印为一枚纯金的魏官印,其纯度在97%以上。这一说法符合文献中“金印紫绶”的记录,但由于三国两晋南北朝时期战乱频繁,社会动荡,许多金质官印都采取铜鎏金的制法,如1965年出土于河北石家庄市的一枚“关中侯印”,就是铜质方印、鎏金龟纽。在战乱的年代背景下这种情况是比较常见的。而此印能够采用纯金,且纯度很高,实属难得,但这样的纯度也使得它的真假令人起疑,也成为鉴赏过程中的一个要点。

关中侯金印标准器群

邯郸市文物保护研究所藏“关中侯印”

此印(图3)1976年出土于河北省邯郸市三堤村北,其年代为魏晋时期(公元220-420年),长、宽为2.4厘米,高2.2厘米,重125克。印面正方,其上篆刻阴文“关中侯印”四字;顶部为浮雕龟纽,龟做爬行状,昂首,拱背,垂尾,四肢直立。

图3 (图左):邯郸市文物保护研究所藏“关中侯印”整体造型与印面图源:邯郸市博物馆

南京博物院藏“关中侯印”

此印(图4)1985年出土于南京直渎山东晋墓,年代断为东晋(公元317-420年),高2.1厘米,边长2.4厘米,重118克,材料为金质,方形,龟纽。龟昂首,目平视,口微张。龟身前俯,背平而略长,背部刻直线纹和曲尺纹,周缘排列圆圈纹。白文篆书“关中侯印”四字。根据李蔚然《南京出土关中侯印考略》一文的推断,此印的持有者应为东晋毛安之,其生卒年不详。

图4 (图右): 南京博物院藏“关中侯印”整体造型与印面图源:南京市博物院

河南博物院藏“关中侯印”

此印(图5)1951年出土于河南省南阳市石桥镇,时代断为东汉,边长2.4厘米,通高2.2厘米,重128克。印纽为一昂首状乌龟,双目圆睁,口微张,乌龟背部刻凿直线纹和人字纹,背部边缘排列圆圈纹和半环纹。印体呈方形,印面阴文篆刻“关中侯印”四字。

图5 : 河南博物院藏“关中侯印”整体造型与印面图源:中原珍藏

以上三件器物为有明确出土信息的关中侯金印,时代范围在魏晋之际,可以作为关中侯金印的标准器。

“韩美馆”藏关中侯金印赏析

笔者参考了叶其峰先生的《秦汉南北朝官印鉴别方法初论》以及孙慰祖先生的《古玺印断代方法概论》和《汉晋凿印解析》等文章,认为鉴定赏析的要点为质、形、文三方面。质是指材质、质地;形主要指面形、印体、纽式、尺寸等方面;文则包括字体、印文等要素。下文通过这三个方面的分析,同时与上文整理的标准器比较进行鉴定。

质

“韩美馆”藏关中侯印的材质为金,纯度在97%以上。对比几件标准器和参考器物,有记录的南京市博物院藏关中侯金印的含金量在85%左右,其他则没有明确的数据记录。虽然没有数据可以参考,但依然可以通过对比体积和重量来比较各个关中侯金印之间金含量的差别。

“韩美馆”藏关中侯印通高2.2厘米,边长2.4厘米,重量高达137克,除去龟纽形制的细微差别,体积与标准器和参考器物中的关中侯金印无异,而重量却大许多,可见这枚关中侯金印的金含量是极高的。而许多关中侯印并没有按要求采取金质,而是铜鎏金制成的,因此氧化现象比较严重,远不如“韩美馆”藏关中侯印那般金灿如新,这也成为部分人认为此印为假的依据。笔者认为这种观点是比较主观的,不能仅从观感上的新旧来判断真伪。汉代金器制造技术已经十分高超,有诸如金缕玉衣、金带扣、金牌饰等各种精美的金器,冶金技术高超,制造出纯度高达97%的金印在理论上是存在可能的。因此,仅仅从质的角度还无法判断此枚关中侯金印为伪造,还需要从形和文的角度进一步赏析。

形

关中侯印在形这一方面主要的关注点是纽式,即龟纽造型的比较和鉴定。通过观察标准器和参考器物,笔者总结出关中侯金印龟纽造型的三个特点:第一,姿态均为昂首、伏身状,龟首向前上方扬起,多为圆目,口微张;第二,龟背部均有刻凿纹样,龟背纹路均是由直线纹、曲尺纹构成主体,辅以圆圈纹和半环纹,纹饰大同小异;第三,龟的足部刻画较为简洁,扁平而外展,具有动势。

再观察“韩美馆”藏关中侯印,可以很明显地发现其特征与其他关中侯金印的相似之处(图6)。龟首上扬,圆目,口微张,整体姿态为昂首俯身爬行状;龟背纹路刻画,以直线纹和曲尺纹为主,周边有圆圈纹和半圆纹;龟的足部刻画较为模糊而富有动感。这些都符合关中侯金印的形制特点。同时笔者观察发现,已发现的关中侯金印的龟纽龟背部都是较为扁平的,相较于其他关中侯金印,“韩美馆”藏关中侯印的龟纽的龟背部更加圆拱,龟壳起伏明显,从观感上而言显得更加饱满而圆润。东汉流行的龟纽表现为龟背平而略长、前腿向前而后腿微曲,发展至魏晋十六国及南朝时期保留了这种特点,而龟背或圆或高隆的特点则是西汉武帝至新莽以及东汉早期的特点,从这一角度来看,“韩美馆”藏关中侯印的龟纽龟背造型风格更接近于西汉至东汉早期的特点,但这也不能够作为此印为仿造的决定性证据,因为亦存在魏晋仿前朝形制造印的可能性。

图6 : 韩天衡美术馆藏关中侯金印(左);南京市博物院藏关中侯印的背部纹饰(中);河南博物院藏关中侯印的背部纹饰(右)

文

从字体上看,两汉时期的官印大多使用缪篆,字体圆滑成熟,笔画均匀。关中侯印的书体同样是缪篆,为了适应方形印面的需求,笔画多化圆为方,讲究横平竖直,使得整体观感方正而匀称。

“韩美馆”藏关中侯印的印文同样是采用缪篆,同时富有隶书韵味,布局饱满严谨,篆刻的字体笔画遒劲浑厚,字形方中带圆,刻画精细。通过对比可以发现,“韩美馆”藏关中侯印的印面布局与其他关中侯金印的印面布局基本一致(图7、8、9),都是两行竖排排列,且字的位置基本一致。

再看凿印风格。从时代风格来看,西汉中期奠定的以平正端庄为主导的印文格局形式,发展至西晋末期逐渐出现偏离、异化。晋和十六国凿印中可以发现一种虽力图追寻盛汉风度但却难以企及的中间类型。东晋凿印转向恣肆强悍、落拓不羁的风格特点,更多表现为直来直去、奇崛走险的样貌。根据孙慰祖先生在《汉晋凿印解析》中的观点:“凿印作为一种类型,其实也并不像以往不少资料上所介绍的那样似乎比较纯一。恰恰相反,它仍是一个包容着多种颇有差距的不同风格倾向的属概念。”凿印风格是一个比较包容的概念,虽然每个时代会有每个时代的特征,但是会更多地反映出工匠的技艺与巧思。

通过观察“韩美馆”藏关中侯印(图7)的凿印风格,可以发现此印布局平稳舒朗,线条清俊硬朗,这一倾向体现了汉晋时代人的审美标尺——谨严工致、典雅庄重。在对弯折部分的处理上,突出表现了方中有圆、圆中有方的特点,在恪守方正平直的准则的基础上,圆转的部分表现得比较圆润自然,可以看到明显的凿刻痕迹,显然是工匠有意为之。因为金的质地较软,不同于玉石,所以凿印中表现出的不是质料与锤凿激烈搏斗的那种粗犷、高古的韵味,更多反映出一种掩藏锋芒、藏拙守蓄的高雅情趣,而在线条的尾端又呈现出一种一反金质柔软的刚硬特点,将“关中侯”身份的尊贵与庄严表现得淋漓尽致。

以“韩美馆”藏关中侯印与南京市博物院藏关中侯印的凿印风格比较为例(图7、图8),前者凿刻严谨工致、方中有圆,对于转折部分的处理更加自然,篆味淡然而隶意明显,与东汉末的整体风格接近;而后者则是方正之间暗藏险笔,笔画直来直去、落拓飒爽,表现出明显的东晋凿印风格。两者之间并无高下之分,都体现出工匠高妙的手笔。

图7 :韩天衡美术馆藏关中侯金印底面印文图源:三国·魏 关中侯印[J].中国书法,2021(08):2.

图8 :南京市博物院藏关中侯金印底面印文图源:南京市博物院

通过上述的分析,可以发现韩天衡美术馆关中侯金印在质、形、文三方面虽然都有其特点,但整体上与其他关中侯金印差异不大,特别是在文这一方面,表现出工匠极其高超的技艺,因此笔者认为此印年代可能在东汉末曹魏政权时期,最晚至东晋前。

图9 :邯郸市博物馆藏关中侯印底面印文图源:邯郸市博物馆