不平衡电网下MMC-UPFC的反馈线性化滑模控制

2022-10-06周建萍周安杰茅大钧孔凡森李逸凡

周建萍, 周安杰, 茅大钧, 孔凡森, 李逸凡

(上海电力大学 自动化工程学院, 上海 200090)

本文将反馈线性化(FLC)与滑模控制(SMC)相结合,且将其应用于UPFC变换器的内环控制.其中,FLC可实现MMC-UPFC非线性系统的完全解耦,但反馈线性化是基于系统模型进行设计的,故依赖于系统参数.因此当内环发生参数摄动或外部扰动时,其鲁棒性较弱.而SMC在面对内部参数的变化及外部干扰时具有较强的抗干扰能力,故能够与FLC有效互补.通过仿真验证了所提控制策略的有效性.

1 MMC-UPFC拓扑及数学模型

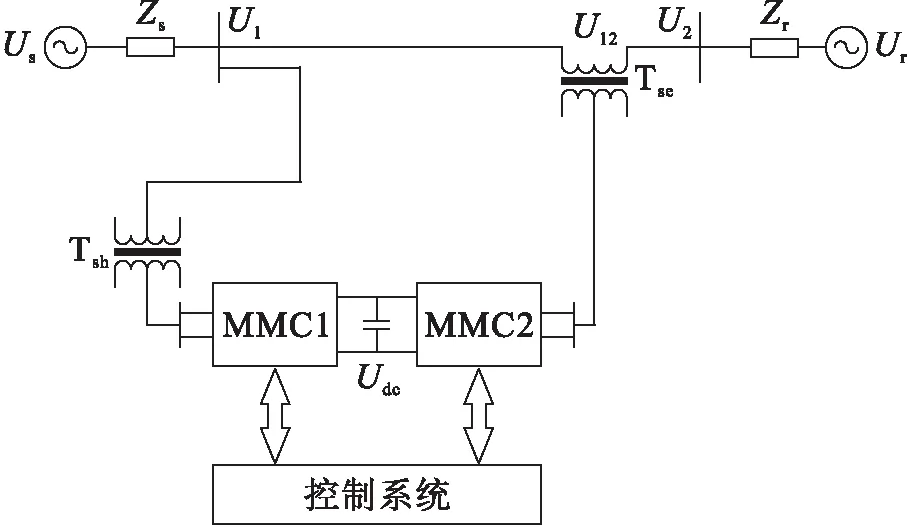

本文所提出的基于MMC的UPFC拓扑结构如图1所示,其主要由两个背靠背连接的MMC变流器组成,且二者通过一个电容器相连.其中,MMC1通过变压器Tsh并联接入系统,其可使接入点的交流与直流电压保持稳定;而MMC2则经过变压器Tse串联接入系统,主要负责调节潮流.同时,MMC2还可等效于一系列能被任意调节的附加电压源,其通过控制向线路中注入的电压U12调整线路参数,类似于将电容或电感连接到线路,最终实现了调节潮流的目标.图1中,Us、Ur为系统两端电压;U1、U2为并、串联换流器节点的交流电压;Zs、Zr为发送端与接收端的传输线阻抗;Udc为直流电容电压.

图1 MMC-UPFC结构Fig.1 MMC-UPFC structure

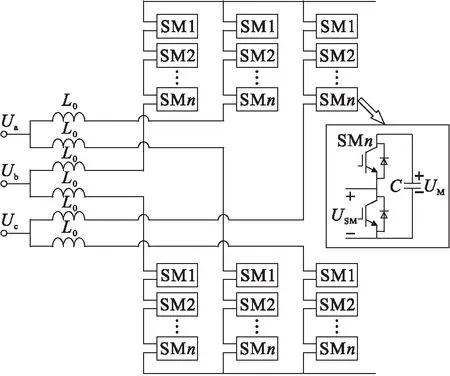

图2为MMC-UPFC的单侧拓扑结构,其中换流器由三相六桥臂组成,而Ua、Ub、Uc分别表示MMC输出三相交流电压,且每个桥臂均由一个串联电抗L0和N个子模块(SM)串联而成.SM通常采用半桥结构,即上、下两个桥臂构成一个相单元,其中,UM为子模块电压,USM为子模块的输出电压.

图2 MMC-UPFC单侧结构Fig.2 One side structure of MMC-UPFC

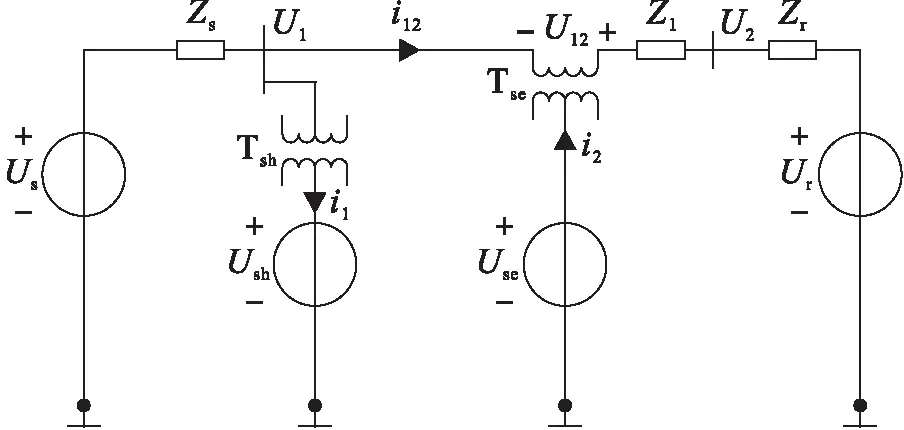

在理想工作状况下,MMC-UPFC的等效电路如图3所示.

图3 MMC-UPFC的等效电路模型Fig.3 Equivalent circuit model of MMC-UPFC

由图3可知,MMC-UPFC在abc坐标系中的数学模型为

(1)

(2)

式中:Ush、i1为并联侧换流器电压、电流;Use、i2为串联侧电压、电流;U12为串联变压器注入的电压;i12为传输线电流;下标j=a、b、c分别为三相分量;R、L为等效电阻和电感.

为了简化控制系统,将式(1)~(2)经过旋转变换可得到换流器MMC在同步旋转坐标系下的数学模型为

(3)

(4)

式中:d、q分别为电气量的d、q轴分量;ω为交流电网的基波角频率.

传输线路中的有功和无功功率为

(5)

2 控制系统设计

MMC-UPFC系统具有非线性、强耦合的特点,其电压和电流分量在稳态下与电网具有相同频率的交流量,而非直流量.传统的PI控制器无法实现对交流信号的无差调节,但比例积分谐振控制(PIR)能够跟踪和控制交流信号.其中PR控制器通常使用准比例谐振控制,总传递函数为

GPIR(s)=GPI(s)+GPR(s)=

(6)

式中:KP、KI、KR分别为控制器参数;ωc为截止频率,其值会影响准PR控制器的带宽,且ωc越大,带宽越大,控制器对电网频率偏移的适应性也更强[15].

PIR控制在共振频率处有较大增益,通过选择数值可扩大频率范围.理论上,其能跟踪所有的谐波阶数,但在实际控制中,其跟踪的则是有限阶数的谐波,且对周期性干扰的抵抗力较弱.

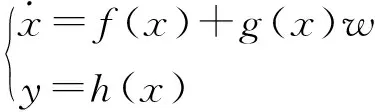

而反馈线性化理论是仿射非线性系统线性化与解耦控制的有力手段,虽在一定程度上运算量会增大,但动态性能及稳定性更优.由UPFC等效电路可知,系统状态变量为id、iq,控制输入变量为Usd、Usq,则MMC-UPFC非线性系统表示为

(7)

式中:x为状态量;w为控制输入量;y为输出量;f(x)和g(x)为量场;h(x)为标量函数.

并联侧换流器的控制目标是稳定直流母线电压及提供无功补偿,其在dq坐标系下的数学模型为

(8)

其中,选取输入量为

(9)

状态量为

(10)

输出量为

(11)

对输出量求导可得

(12)

y1和y2的关系度均为1,则有

(13)

A1(x)与E1(x)可表示为

(14)

(15)

构造新的系统输入变量v1与v2,则有

(16)

(17)

式(17)中各个系数的具体数值可由误差分析方程求得,即

(18)

电流内环采用SMC控制以减小参数变化和外部扰动对反馈线性化模型的影响.SMC的设计主要包含滑模面的选取、等效控制律的求取等[16].

根据滑模理论,选取滑模面为

(19)

为了削弱抖振,常采用指数趋近律与饱和函数相结合的滑模控制律进行控制,即

(20)

式中,k1、k2、ε1、ε2为趋近律系数,且均为正数.

联立式(3)、(20)得

(21)

进而可得滑模变结构控制律为

(22)

则系统经反馈线性化解耦之后的输出控制律为

(23)

串联侧换流器的控制器设计同理,其控制律为

(24)

(25)

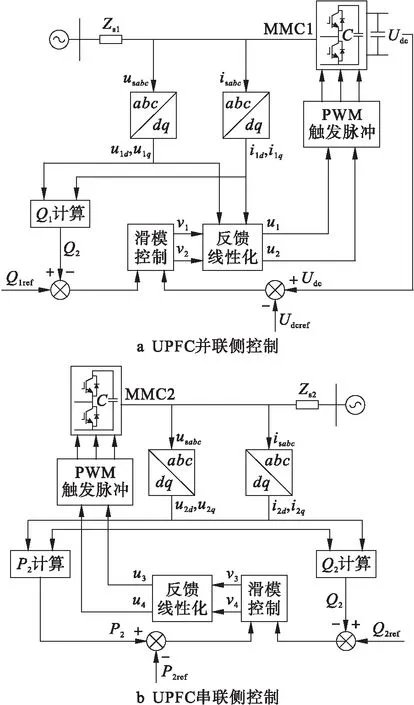

结合式(22)~(23)可得系统总体控制框架如图4所示.并联侧换流器采用定直流电压和无功补偿控制;串联侧换流器则具有独立调节有功和无功功率的能力,其外环为功率环.通过比较功率的实际值与参考值,并经PI调节后得到电流参考值,内环为反馈线性化滑模控制.

图4 MMC-UPFC控制框架Fig.4 Control framework of MMC-UPFC

3 仿真结果与分析

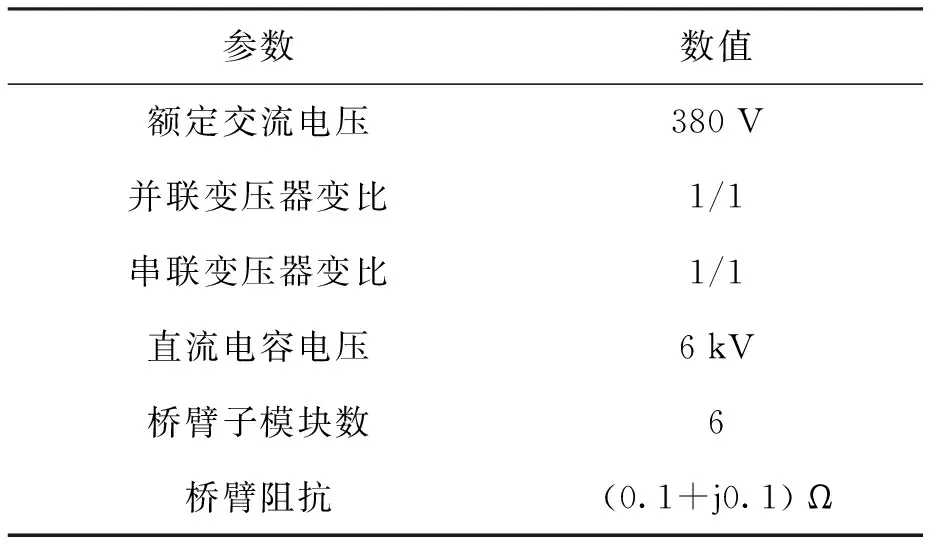

使用MATLAB/Simulink对文中所提控制策略进行仿真验证,所设置MMC-UPFC仿真模型的各参数如表1所示.

表1 系统参数设置Tab.1 System parameter settings

3.1 不平衡治理能力

导致电网电压不平衡的主要原因:三相负荷不对称、线路参数不对称及非线性负载的出现.

首先设定负荷阻抗不对称,以模拟三相负荷不对称时的不平衡治理能力.国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T 15543-2008)规定,电网正常运行下负序电压不平衡度应不超过2%,短时则不得超过4%.而国标《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)规定,三相电流的不平衡度不得超过15%.

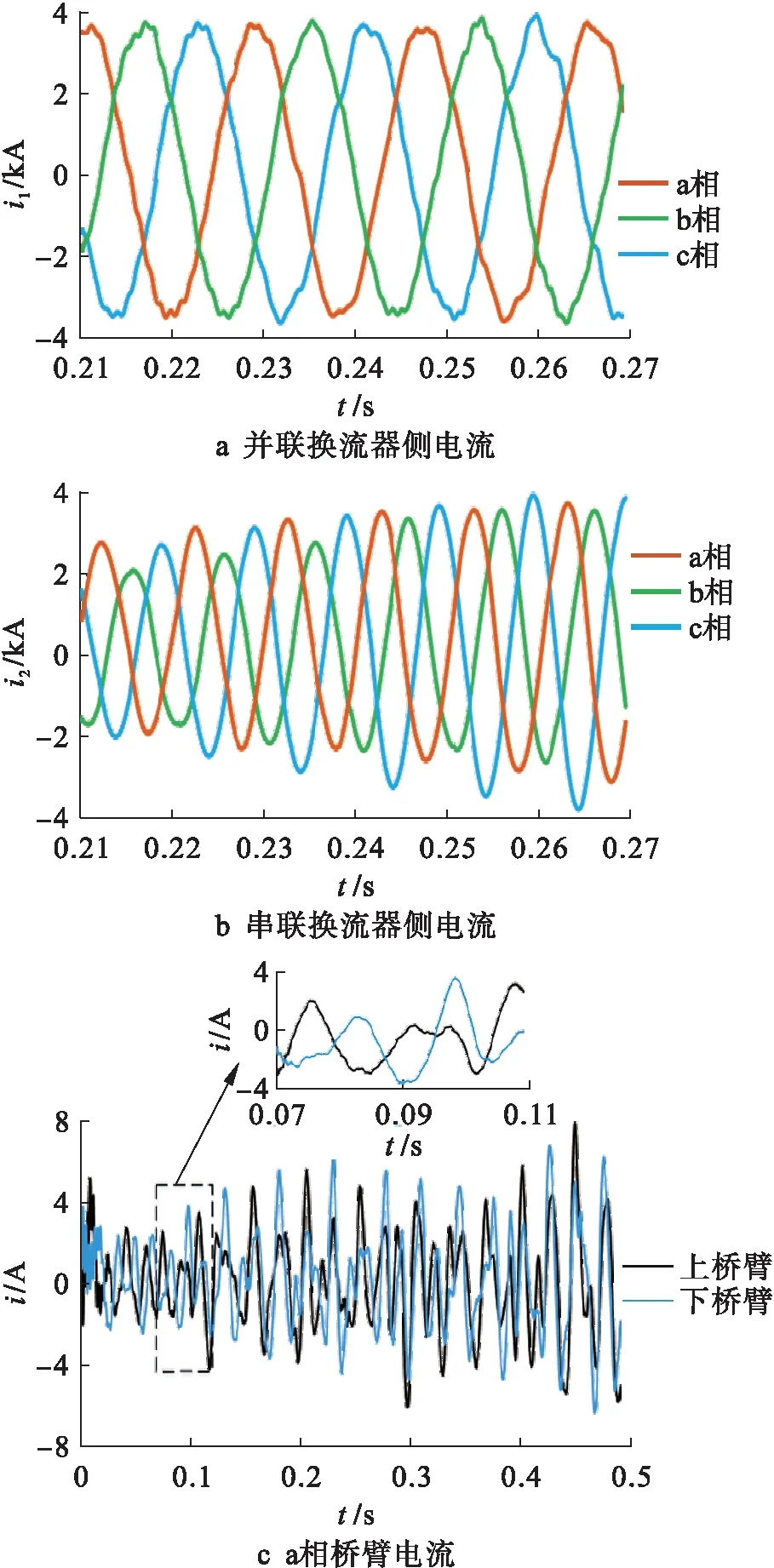

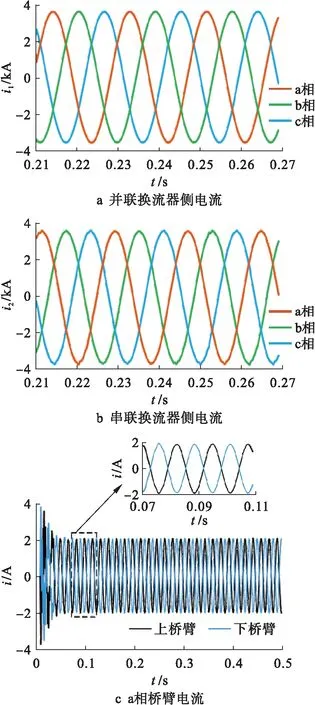

采用PIR控制方式的仿真结果如图5所示.采用不平衡治理器,即反馈线性化滑模控制的仿真结果如图6所示.

对比图5与图6可知,PIR参数经调节优化后,MMC-UPFC输出波形仍有明显畸变,鲁棒性也较差;而反馈线性化滑模控制对线路不平衡有明显抑制,故其输出波形平滑且无明显畸变.并联换流器侧三相电流的总谐波畸变THD分别由12.58%、12.55%、12.58%降低至3.40%、3.42%、3.42%,且其THD主要由二倍频分量组成.而串联侧换流器电流不平衡度在加入滑模控制后大幅降低,由40%降低至5%,符合电力系统正常运行下的要求.可见滑模变结构控制能够与反馈线性化有效互补,从而提高系统的鲁棒性.

图5 PIR控制下的输出波形Fig.5 Output waveforms of PIR control

从图5c和图6c中可以看出,采用PIR控制时,桥臂电流受三相不平衡影响较为明显,波形抖振的幅度较大;而加入滑模控制后,桥臂电流波形趋于三相正弦波,且振幅由8 A降低到2 A,进一步验证了文中改进控制策略的有效性.

图6 滑模控制下的输出波形Fig.6 Output waveforms of sliding mode control

3.2 动态响应性能对比

潮流调节是MMC-UPFC的主要功能,改进滑模与PIR控制下的功率响应如图7所示.图7a中,线路有功功率的参考值保持5 MW不变,无功功率参考值在初始时刻从5 MVar跃变至3 MVar;而在图7b中,无功参考值保持5 MVar不变,有功参考值在初始时刻从5 MW跃变至3 MW.

由图7可以看出,采用PIR内环控制时有功和无功功率互相之间的影响较大,当有功和无功发生跃变实际值抖动较大,并不能较好地跟踪参考值,鲁棒性较差.而加入滑模控制后,功率响应超调量减小,且能够更准确地跟踪功率参考值,进而使系统的动态性能增强.

图7 MMC-UPFC功率响应Fig.7 Power response of MMC-UPFC

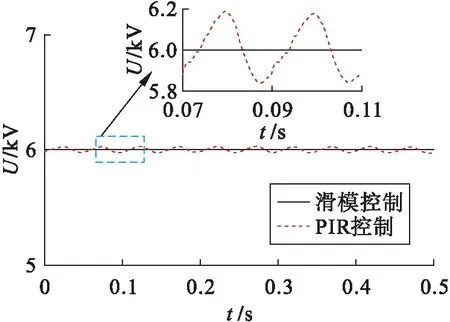

最终验证MMC-UPFC对于直流侧电压的调节能力,仿真结果如图8所示.

图8 直流侧电压Fig.8 Voltage of DC side

由图8可以看出,PIR控制下的直流侧电压存在较大的波动,振幅为0.2 kV;而加入滑模控制后可将直流侧电压稳定在6 kV左右.本文所提控制策略能够在电网电压不平衡时更好地稳定直流侧电压,达到基本的控制目标,鲁棒性更好.

4 结 论

本文将反馈线性化理论与滑模控制相结合,将所设计算法应用于MMC-UPFC系统内环控制,并通过仿真实验验证了所提方法的可行性与有效性,得出结论如下:

1) 与传统PI控制相比,反馈线性化能有效解决MMC-UPFC系统的非线性问题.但在控制器的设计上增加了一定量的代数运算,且抗干扰能力差.

2) 改进滑模控制对不平衡电网表现出了较好的治理能力,且其动态性能良好,可减少系统调节时间和超调量.在电网出现不平衡等故障时,能够整体提高UPFC的性能及补偿精度.

本文主要解决电网侧的不平衡故障,例如负载不对称等.而对于UPFC内部故障,例如MMC内部子模块故障等问题,仍需进一步地研究和探索,以期更好地扩大UPFC的使用范围并提高其功率传输能力.