碳酰胺辅助SAGD提高超稠油Ⅲ类油藏采收率技术

2022-10-05赵长虹王立龙张宝真

赵长虹,王 丽,王 攀,王立龙,姜 丹,张宝真

(中国石油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000)

0 引 言

新疆油田在中国稠油分类标准的基础上[1],对超稠油进一步细化分类:50 ℃地面脱气原油黏度为2 000~20 000 mPa·s,属于超稠油Ⅰ类;黏度为20 000~50 000 mPa·s,属于超稠油Ⅱ类;黏度大于50 000 mPa·s,属于超稠油Ⅲ类。风城油田Z井区齐古组J3q3层油藏50℃脱气原油黏度平均为54 000 mPa·s,属于超稠油Ⅲ类油藏,该油藏受陆相辫状河流相沉积控制,储层泥质含量高,渗透率平均为793 mD(SAGD开发油藏普遍在2 000 mD以上),河道在沉积期次内多次改道,导致渗流屏障多期发育,平均单井组钻遇2~4个夹层。该油藏采用双水平井SAGD开发方式,上下水平井垂距5 m平行布于油层底部,双水平井间距为80 m,平均水平段长度为600 m。受储层条件影响,汽腔发育缓慢,转SAGD生产后1 a内日产油只有9~15 t/d,效果不理想。针对超稠油Ⅲ类油藏原油黏度高、储层非均质性强的特点,国内外学者提出了一些改善开发效果技术对策与思路,其中对于隔夹层多期发育问题采取的直井/多分支水平井辅助SAGD和井间储层改造技术已成熟[2-4],但工艺复杂且受井网限制无法规模化应用。前人研究表明,碳酰胺在辅助稠油吞吐和汽驱开发中,能够提高蒸汽波及体积,改善开发效果[5],但如何应用于SAGD开发中提高超稠油Ⅲ类油藏开发效果有待进一步研究。因此,从碳酰胺注入蒸汽腔后的热化学反应机理入手,以风城油田的实际油藏参数为基础,开展室内物模实验及数值模拟研究,揭示关键技术机理并对其适应性进行评价,分析总结油藏及井组筛选标准,对注入参数进行优化,指导现场开展1井组试验,证实了碳酰胺辅助技术能够大幅提高超稠油Ⅲ类油藏SAGD开发效果。

1 碳酰胺辅助SAGD开采机理

碳酰胺辅助SAGD是在注蒸汽之前向地层中注入碳酰胺溶液,在一定温度下热裂解生成非凝析气体CO2和NH3,与蒸汽共同作用开采稠油的一项技术[6-8]。为了揭示碳酰胺注入地层后的作用机理,在室内50 ℃条件下,利用风城油田Z井区的岩心和原油样品,分别开展了碳酰胺溶液的原油降黏率、岩心驱油效率和岩心水敏性实验。实验研究表明,碳酰胺辅助SAGD具有乳化降黏改善流动能力、降低残余油饱和度提高驱油效率、改善水敏提高渗透率等作用,在提高超稠油Ⅲ类油藏采收率方面具有重要潜力。

1.1 乳化降黏,改善流动能力

碳酰胺溶液在高温下反应生成CO2和NH3,NH3在高温高压下和水继续反应生成OH-和NH4+。OH-和原油中的有机酸反应生成表面活性剂进一步降低油水界面张力,达到降低原油黏度的作用。CO2溶于油可降低黏度,溶于水可改善相渗,有利于原油克服毛细管阻力和摩擦力,从而大幅度提高原油的流动能力[9-10]。

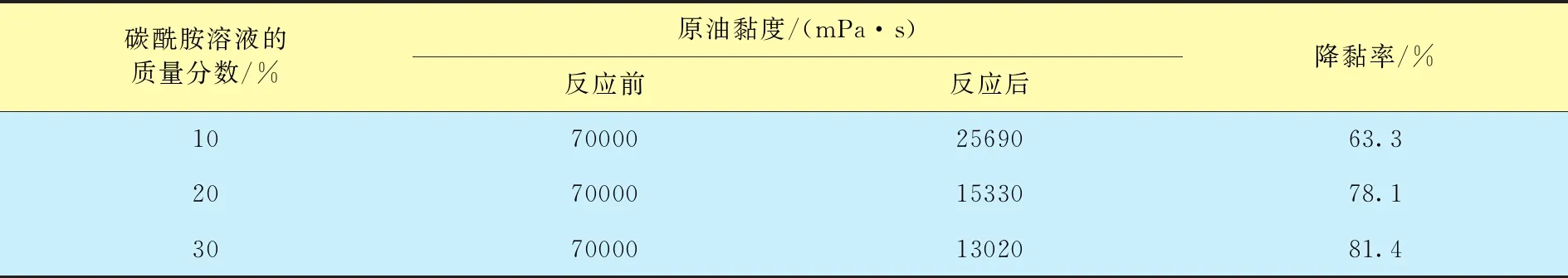

将碳酰胺溶液分别以一定比例与原油混合均匀,在50 ℃条件下测定其反应前后的黏度(表1)。实验结果表明,随着原油混合液中碳酰胺溶液的质量分数增加,降黏率逐渐增大,当溶液的质量分数为20%时,其降黏率可达78.1%,说明碳酰胺分解后将大幅提高低热油区原油的流动性。

表1 不同质量比的碳酰胺溶液降黏实验对比

1.2 提高驱油效率,降低残余油饱和度

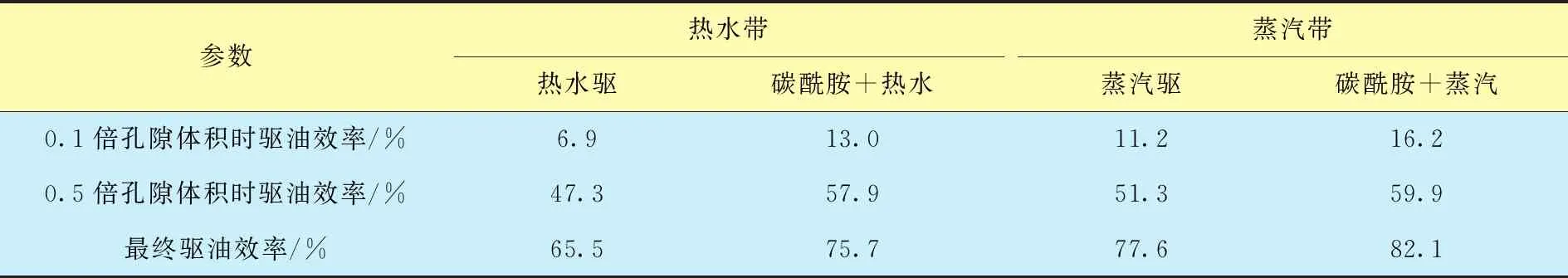

NH3和原油可以生成表面活性剂,降低原油流动的启动压力,使储层中的岩石由亲油变为亲水,提高洗油效果[11-13]。实验结果表明:热水驱条件下(模拟蒸汽腔周边的热水带)添加碳酰胺,岩心残余油饱和度降低8.0~10.0个百分点,驱油效率提高10.2个百分点;蒸汽驱替条件下添加碳酰胺岩心残余油饱和度降低3.0~4.0个百分点,驱油效率提高5.5个百分点(表2)。

表2 风城油田Z井区原油的驱油效率实验结果

1.3 改善水敏,提高渗透率

碳酰胺在高温下发生分解反应,形成的NH4+通过与膨胀黏土中的阳离子进行交换,防止黏土膨胀,有利于控制储层渗透率不发生明显变化。

风城油田Z井区的储层属于中等偏强水敏性,以该区实际储层岩心,开展注蒸汽对地层的损害程度以及添加碳酰胺改善水敏效果研究。按照SY/T 5358—2010《储层敏感性流动实验评价方法》要求,水敏实验选择了2 617、1 310、500、0 mg/L 4种矿化度的盐水,模拟不同矿化度下水敏对渗透率的影响[14]。研究表明,当注入水矿化度为2 617 mg/L,水敏对渗透率几乎没有影响。但随着注入水矿化度的降低,储层渗透率逐渐下降,当矿化度降至0 mg/L(即纯水)时,渗透率从初始的1.843 D下降到0.892 D,降幅达到了51.6%,表明注纯蒸汽过程中,注入蒸汽形成的冷凝水对该区储层的渗透率具有较强的伤害性[15-18]。为了研究碳酰胺对黏土膨胀的抑制作用,在纯水条件下,开展了碳酰胺溶液质量分数分别为45%、30%、20%、15%、10%、5%、0的评价实验。研究表明,随着碳酰胺质量分数增加,水敏性对渗透率影响越来越小,当碳酰胺质量分数大于10%时,可以使岩心从中强水敏变为弱水敏(表3、4)。

表3 50℃下Z井区岩心水敏性评价实验结果

表4 50℃下Z井区岩心注碳酰胺水敏性评价实验结果

2 碳酰胺注入参数优化

参考Z井区主力储层地质参数,建立基础数值模型:50 ℃原油黏度为54 000 mPa·s,平均孔隙度为28%,平均渗透率为800 mD,平均含油饱和度为65%,连续油层厚度为18 m;井间一套夹层位于水平段中前部,夹层闭合度为20%;井上方夹层位于水平段中部,夹层长度为100.0 m,厚度为0.5 m,夹层渗透率为100 mD,距离注汽井水平段5.0 m。水平井水平段长度为600.0 m,井距为80.0 m,上下水平井间垂距为5.0 m,生产水平井距离油藏底界1.0~2.0 m。以上述模型参数为基础,利用CMG软件进一步优化设计相应的注入参数。

2.1 注入温度与注入的质量分数

前人研究表明,碳酰胺溶解度随着温度的升高不断增大[19-25],为尽量降低注入水对蒸汽腔的影响,需尽量减少伴注水量,增大碳酰胺的溶解度,因此现场需要热水伴注。通过实验测定碳酰胺加热至148 ℃时会分解成CO2和NH3,因此,伴注热水的温度控制在148 ℃以下。现场脱油热污水温度为60~100 ℃,易获得,可以作为伴注热水。理论上60 ℃时,质量为100 g热水能溶解237g碳酰胺,折算注入碳酰胺的最高临界质量分数为70.3%。但注入质量分数较高的碳酰胺溶液在施工中有局部降温结晶的风险。为此,模拟对比了碳酰胺质量分数分别为20%、40%、60%、70%条件下的协同注蒸汽开发效果(表5)。由表5可知,碳酰胺质量分数为60%的日增油最高;低于60%时增油效果随质量分数增加逐渐提高,超过60%增油效果难以进一步提升,且受到结晶影响容易堵塞管路。为确保安全注入,一般控制碳酰胺的质量分数在60%左右,据此折算碳酰胺与热水的质量比为1.5∶1.0。

表5 不同质量分数碳酰胺下的作用时间与增油效果

2.2 注入方式

为了使碳酰胺充分进入蒸汽腔,更好地发挥作用,采取从上部注汽水平井注碳酰胺溶液,利用蒸汽将碳酰胺带入地层深部。碳酰胺与蒸汽混合注入对汽腔压力影响波动较小,油井产量相对稳定,但是现场操作复杂,蒸汽与碳酰胺溶液从短管和长管分别注入时可能在井筒内造成压力不稳定。定期段塞式注入碳酰胺,地面采用移动式注入设备,操作相对简单。研究发现首次采用小段塞注入碳酰胺溶液,28 d即可见到增油效果,连续实施2个段塞后,碳酰胺辅助效果可持续维持300 d左右,阶段产油量提高19.9%(图1)。结合现场实际,1个周期采取连续2次小段塞注入,间隔1 a左右再进行下周期段塞注入,以维持增产效果。

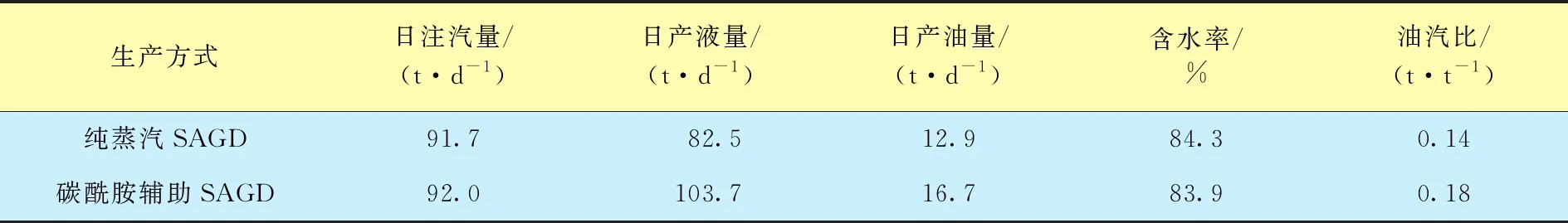

图1 纯蒸汽注入和碳酰胺辅助SAGD生产效果对比

2.3 注入量

设计段塞分别注入9、21、30、42、51 t碳酰胺溶液,研究不同注入量对增油效果影响(图2)。由图2可知,在相同焖井时间条件下,随着碳酰胺注入量增加,日增油逐渐增加,当碳酰胺注入量大于42 t后,增长幅度减缓,且每吨碳酰胺的增油量出现明显下降,说明段塞注入42 t时总体效果最好。因此,最终确定碳酰胺溶液采用段塞式注入,单次小段塞注入量为42 t。

图2 碳酰胺不同注入量生产效果对比曲线

2.4 焖井时间

碳酰胺溶液注入地层后需要一定时间才能完成分解,分解是否充分将会影响措施效果的好坏。利用CO(NH2)2+H2O→CO2+2NH3反应原理,实验过程中监测反应釜内的压力随时间的变化,利用状态方程计算碳酰胺溶液的质量分数随时间的变化即分解速率。测定结果表明:相同温度下,碳酰胺溶液的质量分数对其分解速率没有明显影响;随温度升高,碳酰胺的分解速率增大,说明温度是碳酰胺溶液快速分解的决定性因素(表6)。

表6 不同温度、质量分数下碳酰胺溶液分解速率

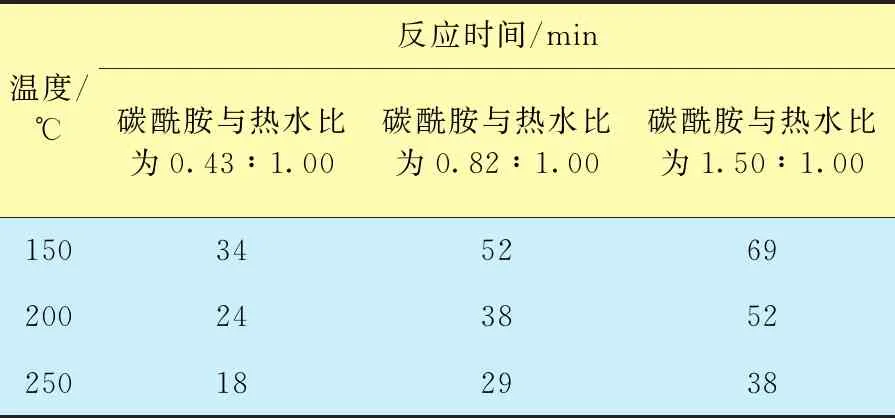

同时实验了不同温度下,不同质量分数的碳酰胺溶液的反应所需时间。实验结果表明,随着温度升高碳酰胺完全反应所需时间缩短,降低单位碳酰胺溶液的质量分数所需时间也相应缩短。150 ℃时,质量比为0.43∶1.00的碳酰胺溶液需要34 min,质量比为1.50∶1.00的溶液完全反应时间为69 min(表7)。

表7 不同温度、质量分数下碳酰胺焖井时间下限

鉴于注入段塞中热水与碳酰胺的掺混质量比为1.5∶1.0,风城油田地层中蒸汽腔温度为200 ℃左右,通过表7得到其反应时间为52 min,为保证充分反应,建议从注汽井注入碳酰胺溶液后焖井时间60 min恢复注蒸汽。利用后续蒸汽段塞将反应后的气体顶替到汽腔深部,避免直接从下部生产井产出,生产井焖井时间90 min后恢复生产。

2.5 后续蒸汽顶替段塞

注入后续蒸汽段塞的目的是将碳酰胺分解后产物推向地层深处,促进NH3与CO2和井附近原油的充分接触,充分提高碳酰胺的储层利用效率。蒸汽段塞以环空体积为设计基础,风城油田SAGD水平井平均垂直段及造斜段长度为550 m,垂直段直径为0.245 m,水平井段长度为600 m,水平段直径为0.177 m,测算环空体积为41 m3。在蒸汽干度为0.4,压力为5 MPa时,水蒸汽比热容是液相比热容的12倍,实际顶替注入量按3倍蒸汽体积考虑,估算井组所需蒸汽对应的冷水约为10 t。

3 现场应用

3.1 试验井组筛选标准

利用CMG软件的STARS模块,对不同油层厚度、渗透率、含油饱和度、原油黏度和采出程度的SAGD井组,开展不同单一变量的油藏筛选条件研究,评价碳酰胺辅助SAGD效果,并形成油藏筛选标准。根据模拟结果并结合SAGD井组生产动态,得到碳酰胺辅助SAGD的油藏筛选标准如下:①生产状态处于稳定重力泄油阶段,水平段动用程度不小于70%,无窜点;②生产井上部连续油层厚度不小于15 m,渗透率不小于700 mD,含油饱和度不小于60%,50 ℃原油黏度不大于40×104mPa·s;③采出程度不小于10%,具有一定蒸汽腔规模;④井况完好,注采系统运行正常。

3.2 现场试验效果

2020年12月,碳酰胺辅助SAGD在风城油田Z井区实施1个井组。该井组孔隙度为30.2%,渗透率为791 mD,含油饱和度为61.9%,50 ℃原油黏度为11.5×104mPa·s,生产井上方油层厚度为21.2 m,水平段长度为600 m,动用程度为78.0%,采出程度为25.9%,目前处于稳定重力泄油阶段。采用小段塞方式从注汽井持续注入碳酰胺溶液段塞42 t,焖井60 min后,继续注10 t蒸汽顶替,生产井持续焖井90 min后转SAGD生产28 d,共连续实施了2个段塞。截至2021年12月,与原纯蒸汽SAGD相比,日产液上升21.2 t/d,日产油上升3.8 t/d,油汽比提高0.04,含水率下降0.4%,按照1 988 元/t油价测算,一年期投入产出比达到1∶5,措施效果显著(表8)。

表8 碳酰胺辅助SAGD小段塞伴注试验井组阶段效果统计

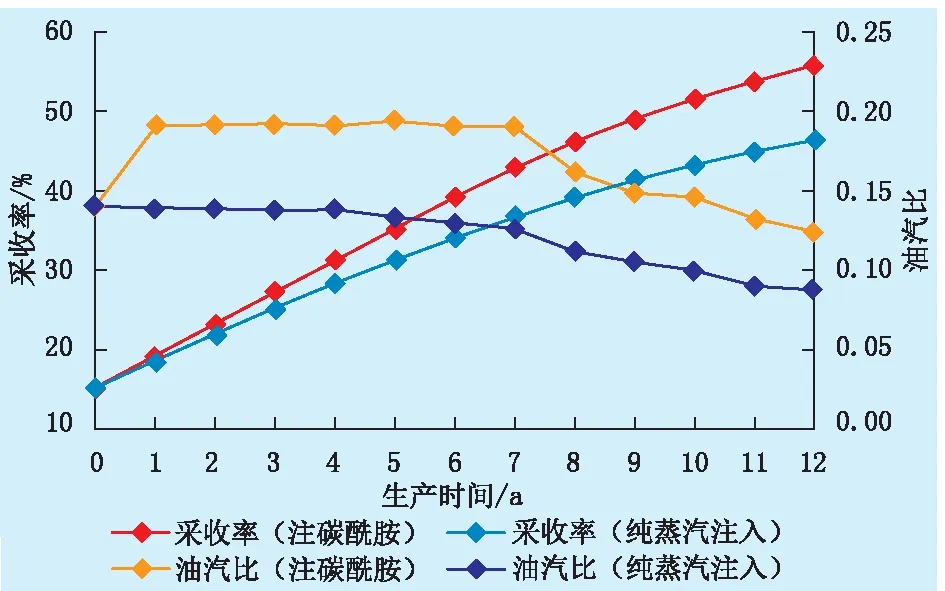

在上述先导试验的基础上,对该井组碳酰胺辅助后的生产效果进行预测。图3为碳酰胺辅助SAGD前后预测生产效果对比情况,结果表明,采用长期段塞式注入碳酰胺辅助SAGD开采,油汽比将由0.14提高到0.19,最终采收率预计达到55.7%,提高9.4个百分点。

图3 碳酰胺辅助SAGD前后预测生产效果对比

4 结 论

(1) 碳酰胺辅助SAGD具有乳化降黏改善流动能力、提高驱油效率、降低残余油饱和度、改善水敏提高渗透率等关键机理。

(2) 根据碳酰胺热解反应特性,结合数值模拟,优化注入参数:碳酰胺质量分数为60%,注入温度为60~100 ℃,注入量为42 t,注入井焖井时间为60 min,后续蒸汽顶替段塞10 t,生产井焖井时间90 min后转正常SAGD操作。

(3) 实例应用表明,碳酰胺辅助SAGD实施后日产油上升3.8 t/d,测算投入产出比1∶5,预计最终采收率提高9.4个百分点,在类似油藏极具推广潜力。