“大革命”前夕的社会心理变动

——基于北京大学25周年校庆民意测验的分析

2022-09-30杨天宏

杨天宏

近代中国处于急剧变化之中,变动不居已成社会常态。甲午战后,康有为目睹“泰西诸国之相逼”,痛感中国面临“数千年来未有之变局”,提出变法主张。(1)康有为:《上清帝第四书》,1895年6月30日,汤志钧编:《康有为政论集》(收入“中国近代人物文集丛书”)上册,北京:中华书局,1981年,第149页。梁启超则从历史发展客观规律层面对此做出解释,认为“变者,古今之公理也”,变的趋势无法抗拒,生存之道,惟有顺变。(2)梁启超:《变法通议》自序,《饮冰室合集》文集之一,北京:中华书局,1989年,第1页。如果说,从鸦片战争到甲午中日之战,中国之“变”主要体现在器物层面,清末民初则体现出从政治思想甚至道德这一根本层面颠覆既有,创立新的政治制度及价值体系。辛亥之后,中国的政治制度、思想文化一度朝着新文化运动指示的科学、民主方向演进。这已是翻天覆地的变化了,然而这样的变化也不能厌人所需。1920年代中期以后,随着被称为“大革命”的国民革命兴起,追求政制及思想上的“最新最好”成为时尚,中国再次发生重大变革,将近代中国经历的变化演绎到当时可能达到的极致,就连对辛亥政制因革尚能隐忍(至少没有因此绝望)的王国维,也到了非自沉无以活于世的地步。

对于“大革命”时期中国经历的变化,历史学者往往习惯从事变发生之后即“已然”维度考察,殊少注意到事变尚未发生时社会心理的变化。考虑到社会政治思想的变化与社会心理具有相关性,而民意测验一定程度上就是社会心理测验,本文拟从导致这一切变化的社会心理考察入手,选择当时诸多民意调查中较具典型性的北大25周年校庆期间的民调作为研究对象,详列全部调查数据,据此分析导致北伐时期及尔后中国政治思想激烈变化而此前尚处潜伏状态的社会心理躁动,弥补既有研究的不足。(3)目前有关近代中国民意测验的研究,比较有影响的研究成果主要有本文作者的《密勒氏报“中国当今十二位大人物”问卷调查分析》,《历史研究》2002年第3期;项旋:《1926年〈京报副刊〉“新中国柱石十人”民意测验探析》,《近代史研究》2014年第6期;杨程:《党意还是民意:上海〈民国日报〉上的民意检测(1928—1932)》,硕士学位论文,南京师范大学,2012年。

一、北大25周年校庆民意测验概况

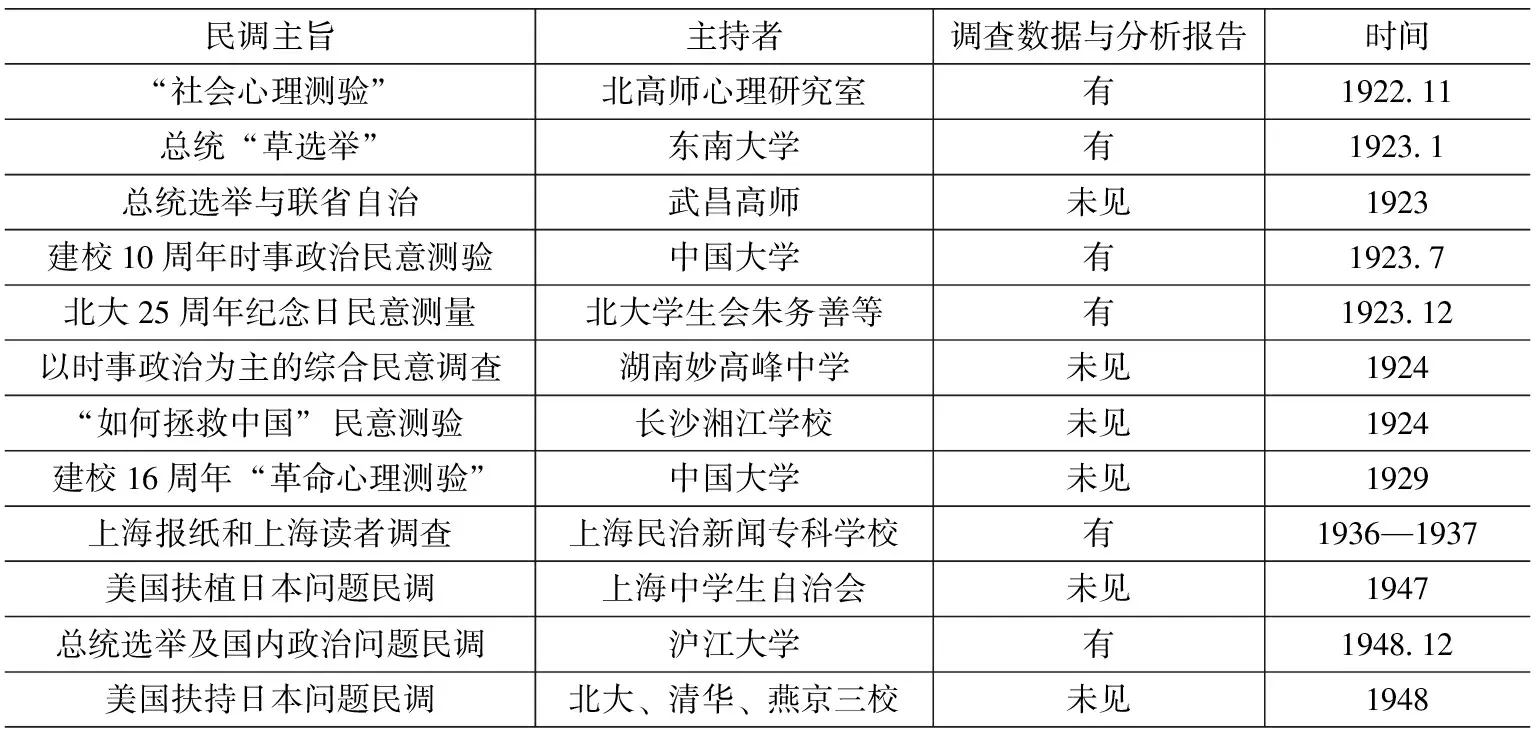

近代中国,由于尚未出现类似美国盖洛普公司(George Gallop)那样的职业民调机构,基本上是由国内报刊、学校以及社会团体自发举办民调。1927年南京国民政府建立后,为宣传国民党党义,也应内政与外交之需,国民党地方党部宣传部或执行部开始插手民调,但主流的民调仍由报刊与学校操办。(4)仅1928、1929两年,国民党上海党部宣传部和训导部就主导举办了至少4次大规模民调,即1929年总理纪念周的元旦民意测验、反日民意调查、中东路事件民意调查和反俄民意调查。此外,1932年国民党江苏党部会同省立民众教育馆举行了“如何打破国难”民意调查。中共机关报《新华日报》《解放日报》等也在1938、1942、1945年举办民调。北大学生就举办过民调。有学者认为,北大25周年校庆时所作民意测验“开我国民意调查之先河,开始冲刷我国数千年言禁堤坝”。(5)陈崇山:《民意调查在中国》,中国社会科学院新闻研究所编:《新闻研究资料》第46辑,北京:中国社会科学出版社,1989年,第3—5页。这未必准确。近代中国最早举办民意调查的学校应该是北高师,时间是在1922年11月。紧随其后,国内各大中学校陆续举办民调。北大的民调是在1923年12月中旬校庆期间,已晚于北高师、东南大学、武昌高师及中国大学的民调(详见表1)。不过在近代中国由在校师生举办的各类民调中,北大民调包含的信息量最大,是颇具影响力的一次调查。

表1 近代中国大中学校举办的主要民调

1923年12月17日,北大迎来建校25周年纪念。是日及16日两夕,学校第三院安排中西音乐及各国戏剧,白天各门各部均有展览及各种运动,日夜人山人海,盛极一时。借此时机,以北大学生为主要成员的平民教育会讲演团仿照北高师14周年纪念所办心理测验,举办民调。举办之前,相关人员召开会议讨论具体事宜,认为“心理测量名称不妥当,所以改做民意测量”。(6)《北大平民教育讲演团团员及愿加入民意测量组者注意》,《北京大学日刊》1923年11月7日,第3版。此次测验由北大学生会主席朱务善主持,由北大在校学生金家凤担任助理,参加具体事务者大多是北大学生。(7)主持人在调查报告中承认:“按制此问卷者之意,预知当日被试者,大半为知识阶级之学生,大人物、大政客、商人、工人事实上必少有能冒风沙前来参观北大之纪念会,结果即令未注明职业性别者之二百零七人全非学生,而学生之数,已占被试者全数百分之七十五。”朱悟禅:《北大二十五周年纪念日民意测量分析》,《新民国杂志》第1卷第5期,1924年3月30日,第1—2页。调查问卷设置与北高师略异,问卷大抵由答者领取。16、17两日,自上午10时始至下午5时,在北大第三院举行。事前绝守秘密,知者极少,事后由同学20余人开票,当场统计各界被试者人数。计被试者共1007人。

在当时的条件下,有1007人参与的民意测验就是规模比较大的,我们不妨作一简单比较。1922年北高师于成立14周年纪念日作“民意测验”,共收931票。(8)张耀翔:《高师纪念日之“民意测验”》,《民国日报》(上海)1923年1月14日,第4张《觉悟》。1923年东南大学作“名人选举”,收回806张选票。(9)《东南大学之名人选举》,《民国日报》(上海)1923年11月20日,第1张第3版。1926年《京报副刊》做“新中国柱石十人”民意测验,至投票截止仅收到220票,延长投票期限后共收到432票,再次延期后,一个月内发放票数达20余万,收回的有效票不到500张。(10)孙伏园:《截止日声明不截止》,《京报副刊》1926年1月31日,第7版,第222页。同期规模和影响都比较大的《密勒氏报》“中国当今十二位大人物”问卷调查,从票数统计,参与者也不过1500余人。(11)这次选举全部选票为1,8904票。因一张选票可填写12位被选举人(即1人可以投12票),以12除总票数1,8904票,投票人总数约为1575人。参见The Weekly Review,from October 7,1922 to January 6,1923.

北大平民教育会讲演团在展开调查之前曾预设一些问题,提交主持者内部讨论。《北京大学日刊》在校庆前40日(11月7日)曾刊发一则讲演团通知,要求其团员“各人于8日(星期四)前预备一些问题(如‘你对于曹锟做总统有如何感想?’‘你相信社会主义吗?系相信那一派呢?’……等),以便本星期四下午四时在一院二层楼特号(室)开会时提出讨论”。(12)《北大平民教育讲演团团员及愿加入民意测量组者注意》。可见主持者为顺利开展此次民调,做足了功课。

经过前期准备,校庆前夕,相关问卷设计基本酝酿成熟,校庆期间北大民意测验正式提出的问卷包含以下10个题目:

(一)你对于曹锟做总统,有何感想?(二)你相信当今国会吗?须怎样办?(三)你对于此次政府所颁宪法,应取什么态度?(四)下列各种方治〔法〕,你以为那种可以救中国——军阀宰制,外国共管,国民革命?(五)俄国与美国,你以为谁是中国之友?为什么?(六)你心目中国内或世界大人物,是那几位?(七)现在中国的“日刊”、“周刊”,你最爱看那种?(八)现在中国流行关于政治方面的各种主义你相信那一种?(九)你对于目前学生运动,有何意见?(十)你最爱作如何消遣?(13)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,《北京大学日刊》1924年3月4日,第2—4版;朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(一续),《北京大学日刊》1924年3月5日,第2—4版;朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(二续),《北京大学日刊》1924年3月6日,第2—4版;朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(三续),《北京大学日刊》1924年3月7日,第2—4版。

主持者曾宣称其主观用心偏重政治方面,试图通过调查,窥见一般人对现实政治的观念,属专题性质的调查。然而从问卷设计上看,与稍前专注政治的《顺天时报》“理想政府各员选举”(14)《理想政府各员选举票》,《顺天时报》1922年8月22日,第7版。不同,此次调查内容广泛,与主持者的主观设想有异。(15)主持人朱务善解释说:“诸问中,其范围有失之过宽者,非一言所能说尽,故答者多无完卷,即完卷亦答意纷杂,不易整理。况此刻我个人课忙、事忙,统计之恐欠精详,粗疏之处,尚祈答者诸君原谅。”朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,第2版。对于问卷设计及调查目的,朱务善作了如下解释:“以上十问,为吾二三同学共同制就者,其目的在乘此机会测知:(一)一般人对于今日政局之意见(如自第一问至第八问);(二)一般人对于学生运动之批评(如第九问);及(三)学生本身之课外生活情形。”主持人将所问第1至8个问题都归入政治类,未必伦类。严格界定,所提10问,1至4问属政治类,5为外交,6为对世界各国各界人物的认同,7为教育文化(亦涉及政治思想选择),8为政治思想,9、10分别为学生运动与学生课余生活。从内容设计上看,这次民调应界定为综合性质民调,而非专注政治的专题民调。

就调查过程考察,问卷发放与回收基本集中在北大校庆期间即12月16、17两日。答卷收回后,先定出问题整理标准,交工作人员整理,再由朱务善负责统计分析。次年3月4日至7日,朱先以本名“朱务善”将调查报告发表在《北京大学日刊》上,同月底,又以“朱悟禅”的笔名,在原报告名之后加上“分析”二字,将“本校”换成“北大”,发表在当月底刊出的《新民国杂志》第1卷第5期上。(16)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(三续),第4版;朱悟禅:《北大二十五周年纪念日民意测量分析》,《新民国杂志》第1卷第5期,1924年3月30日,第1—6页。两刊所载调查报告内容相同。以调查报告发表为标志,北大25周年校庆民调宣告结束。

二、北大民意测验的结果与数据统计

北大民意测验究竟提供了哪些重要信息?且看第1至第3个问题的调查数据。

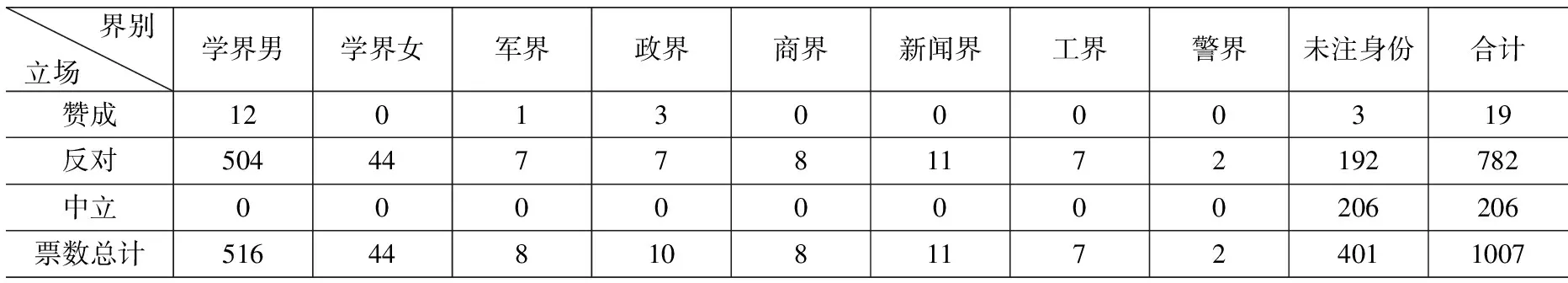

第一问:“你对于曹锟做总统,有何感想?”对此问题的回答五花八门,但粗略分类,大抵持支持颂扬立场者为一类,出以谩骂悲悼之词者为一类,抱听之任之态度者另属一类。我们将其表述为赞成、反对与中立三类,相关得票数如下。

表2 北大民调第一问答案统计(17)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,第2版。

综合此问投票结果,赞成与不赞成共计801票,其中反对曹锟做总统者782票,约占全部有效投票1007票的77.66%;赞成者共19票,约占总票数的1.89%。另外,尚有答“不耐烦提他者”2票,答“听之不理”者2票,加上未作答者202票,合计不置可否的票数为206票,约占总票数的20.46%。主持人要求答者简单书写赞成或不赞成的理由。赞成的理由,大致谓惟有曹锟担任总统较为可能,且可暂时维持中国国际地位。反对者,则不出军阀首领无政治头脑,是英美帝国主义雇佣者,贿选无效三种意见,有数十票慷慨陈词刺讽谩骂者,也列入反对一类。

第二问,“你相信当今国会吗?须怎样办?”此问题意简单,照题意答案可分“相信”与“不相信”两类,兹将两类答案的得票数表列于下。

表3 北大民调第二问答案统计(18)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,第2—3版。

由表3可见,对“当今国会”,“相信”与“不相信”的票数共计664张,其中“不相信”票数约占99.55%,“相信”者只约占0.45%,相信与不相信之比为1∶222。相信者3票中,1票只写“相信”二字,1票主张补选移沪议员以期成会,1票写“清除卖身一部分议员”。在“不相信”的投票中,表达“解散”或“改选”国会的各占40%,主张改选者中有希望改选时有女子农工始为合法者,有须以职业为标准而改选者;两类人各居20%。不相信者多主张解散国会逐走议员,更有主张根本推翻代议制者。

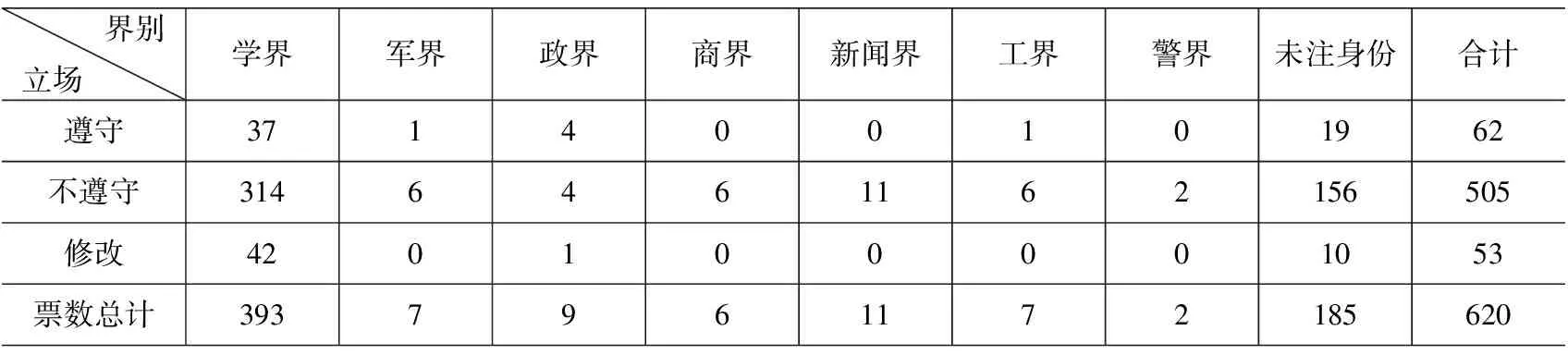

第三问:“你对于此次政府所颁宪法,应取什么态度?”此问答案可分为遵守、不遵守及修正三类,分别表示于下。

表4 北大民调第三问答案统计(19)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,第3版。此问另有“答我行我素”或“不理他”者30余票,答“不知也”1票,主张由全体国民复决一次而后生效者1票,共计32票。因不便归入上列三类,姑作“其他”计。

对此问的投票共收回620票,其中表示不愿遵守政府颁布宪法者多达505票,约占收回票数的81.45%,表示愿意遵守者只有62票,占10%,表示修改而后方遵守者,约占8.55%,两者相加约占18.55%。在表示对宪法“满意”且愿遵守的投票中,有11票注明“怕政府不能实行”字样,占该问收回票数的1.77%。

如果说,以上三问直接反映了国人对直奉战争之后国内现实政治的认知,那么,第5问则改变探寻方向,调查国人对中外关系(主要是中美、中俄关系)的认知。该问的题目是:“俄国与美国,你以为谁是中国之友?为什么?”投票结果如下。

表5 北大民调第五问答案统计(20)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(一续),第2版。

表列主张“以俄为友”和“以美为友”者分表获得497票和107票,共604票,加上表示“俄、美均非中国之友”者226票,以及认为“俄、美二国均为中国之友”者12票,该问共收到842张有效选票。其中认为“俄国为中国之友”者居压倒多数,约占59.03%,美国约占12.81%。

第六问涉及政治人物认同,因所认同的人物多为美、俄国籍,故与第五问“俄国与美国,谁是中国之友”构成逻辑上的“正相关性”(positive correlation)关系。该问题目是:“你心目中国内或世界大人物,是那几位?”主持人做此设问时未注明“大人物”生活的时间范围,失之宽泛,故答案列举的“大人物”包括古今中外,颇为庞杂。

投票结果,国内得1票以上的“大人物”共42人,包括健在者和已故历史人物两部分。健在“大人物”共31人,得票较多者依次为:孙文473票,陈独秀173票,蔡元培153票,段祺瑞45票,胡适45票,梁启超29票,吴佩孚27票,李大钊25票,章太炎10票。(21)10票以下的得票人及票数为:冯玉祥、梁漱溟7票,李烈钧6票,伍朝枢6票,王宠惠4票,陶行知、伍廷芳、康有为、吴稚晖各3票,李石曾、唐绍仪各2票,顾维钧、颜惠庆、黎元洪、范源濂、木兰女士、何东、张勋、曹锟、熊克武、王正廷、马寅初等各1票。已故“大人物”共11人,所得票数为:袁世凯5票,蔡松坡3票,孔子、老子、庄周、墨子、汉武帝、李陵、诸葛亮、王阳明、曾国藩各1票。

受国人膜拜的国外“大人物”共41人,其中健在者共22人,按照得票多寡排序分别是:列宁227票,威尔逊51票,罗素24票,泰戈尔17票,爱因斯坦16票,威廉第二12票,托洛茨基12票,哈定10票,甘地9票,杜威9票,路易乔治6票,杜里舒6票,郭伦泰、克鲁泡特金各4票,爱罗先珂3票,布拉雅惹克、布利克斯基、多士多娃斯基、基诺维耶夫、爱迪生各2票,基马尔、葛利普各1票。受国人膜拜的已故外国人共19位,得票顺序如次:华盛顿11票,俾斯麦、林肯9票,托尔斯泰7票,马克思、拿破仑各6票,许斯、大彬荣、牛顿、达尔文、释迦各3票,纳尔逊、福禄特耳、卢森堡、里布克内亚、尼采各2票,詹姆士、马丁·路德、亚力士多德各1票。(22)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(一续),第2—3版。

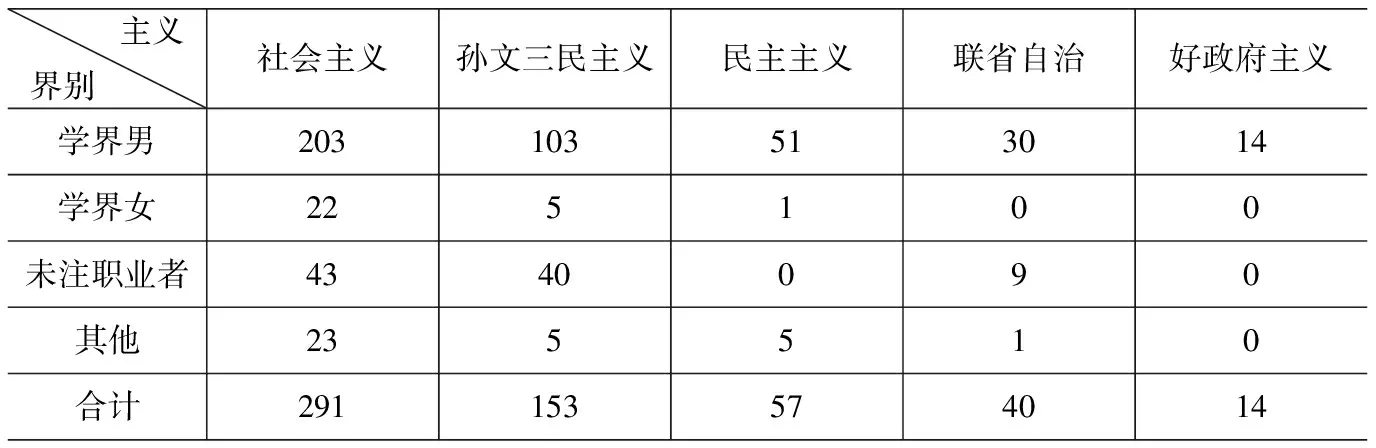

由于列举“大人物”未必包含对投票人思想主张的认同,故主持人特别设计了一个相关题目:“现在中国流行关于政治方面的各种主义你相信那一种?”此问不由主持人提供选项,而由答者自由书写所信仰的“主义”,导致答案五花八门。(23)具体各界的不同“主义”的得票为:1.学界。学界男:(1)社会主义203票,(2)孙文三民主义103票,(3)民主主义51票,(4)联省自治30票,(5)好政府主义14票,(6)革命的民族主义8票,(7)武力统一4票,(8)资本主义、和平运动、君主立宪、国家主义、民生主义各2票;(9)民权主义、合作主义、开明专制各1票。学界女:(1)社会主义22票,(2)孙文三民主义5票,(3)民主主义、革命的民族主义、女子参政、专制政体各1票。2.未注职业性别者:(1)社会主义43票,(2)孙文三民主义40票,(3)联省自治9票,(4)民主主义9票,(5)五权宪法、资本主义、国民革命各2票;(6)复辟、斯巴达尚武主义各1票。3.其他:(1)社会主义23票,(2)民主主义5票,(3)孙文三民主义5票,(4)大革命主义2票,(5)尚武主义、武力主义、联省自治各1票。朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(二续),第2版。以下展示各界所答各种主义中排列前5位者,借窥其余。

表6 北大民调第八问答案统计(24)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(二续),第2版。

北大民意测验内容广泛,限于篇幅,无法全数罗列。有些问题,出于写作技术考虑,将在下文涉及。而一些个性化色彩太浓的问题,如第10问“你最爱作如何消遣”(25)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(三续),第2—4版。,因答案五花八门,无奇不有,很难归纳出群体特征,加之与本文的研究旨趣存在距离,故予舍去。但仅从上列6个问题的统计数据,已可清楚看出,1923年秋冬之际,中国社会心理已开始躁动,中国政治中一些重要的变化正由隐而显,渐成趋势,难以逆转。

三、北大民调反映的中国社会心理躁动

爆发于1920年代中期的“大革命”并非凭空而起,赤地新立,而是有酝酿已久的社会心理作为依据。北大25周年校庆民调的价值在于,其数据反映了“大革命”前夕中国社会心理的潜在变化,为认识尔后革命高潮的到来及国共两党推进的“大革命”获取成功的原因,提供了社会心理的分析基础。

“大革命”前夕中国社会心理的躁动首先表现为被调查者对直系统治下的现实政治强烈不满。从上列投票结果可以看出,尽管北大此次民调的时间(1923年12月16—17日)正当直系、军政势力已达高峰,与之抗衡的孙中山、段祺瑞、张作霖均遭遇严重军事与政治挫折,直系军人的统治却已露出盛极而衰的迹象:一方面,直系“恢复法统”各项举措的“合法性”与“合道性”遭到严重质疑;另一方面,战争的失败迫使段、张结好因陈炯明“叛变”而穷困潦倒的孙中山,组成“反直三角同盟”,三方同仇敌忾,很快恢复了一度丧失的元气。

在政局变化导致的社会心理躁动中,国会地位与宪法尊严在国人心中的动摇最具根本性,它不仅关系当时政局,也对后来中国的政治走向产生了重大影响。

北大民调第二问旨在征求民众对于国会的态度。由表3可见,该问共收到664张答卷,其中“不相信”国会的票数多达99.55%,“相信”者只占0.45%,不相信者占压倒性多数,甚至有投票主张将国会议员“打走、枪毙、活埋”及“根本推翻议会代以委员制”者。(26)朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,第2版。国会在中国的未来命运,由此不难想见。

由于国会受到多数人批判,由国会制定的根本法也遭到否定。本来,从纯文本维度分析,《中华民国宪法》比此前几个根本法更为成熟。(27)《中华民国宪法》汲取此前十余年的政治经验和教训,参考借鉴美、德、法、加诸国宪法及民十国是会议所拟宪草中诸多主张,制宪程序严格,宪法原则体现充分,尽管仍有缺陷,却算得上一部相对完备的成文宪法。总体而言,民初制宪工作趋向成熟,至少从制宪技术层面观察可以得出这一结论。学者荆知仁认为,《中华民国宪法》是民元以来10余次制宪的结晶,多年的制宪经验加上“天坛宪草”这个“优良坯胎”,使该宪法在体系的规范性、内容及结构的完整性、立宪技术的成熟性等方面都达到当时较高的水平。详见氏著:《中国立宪史》,台北:联经出版事业公司,1984年,第336—337页。然而,就是这样一部凝聚近代国人长期历史经验教训和制宪专家多年心血的成文宪法,甫经国会“三读”通过颁行,激进人士就指责国会议员接受“贿赂”,将议员比做收钱做事的“娼妇”,以“娼妇不能产合法之婴儿”(28)陈茹玄:《中国宪法史》,台北:文海出版社有限公司,1985年,第136页。为由,对之加以攻击。国人对宪法的不认同,清楚反映在民调数据之中。北大民调第三问旨在征求民众对宪法的态度。该问共收回620张答卷,其中表示不愿遵守者为505票,愿意遵守者只有62票,两造票数在全部票数中的比例分别为81.45%和10%,另有部分投票者表示修改后或可遵守,占该问总票数的8.55%。国人对新颁宪法的不尊重,由北大民调结果可见一斑。值得注意的是,此时《中华民国宪法》问世仅两个月零七天,直系军政首脑还在为制定颁布了中国历史上第一部成文宪法而陶醉,不知“贿选”的指控和顺此逻辑产生的“贿宪”性质认定,已预判了这部宪法悲剧式的命运。一年后该宪法被段祺瑞临时执政府废弃(29)段祺瑞执政后,重新起草了一个《中华民国宪法案》,试图取代“曹锟宪法”。但其执政时间不长,导致已颁布的宪法被废弃,新起草的宪法案却未能成立的局面。吴经熊、黄公觉:《中国制宪史》,收入“民国丛书”第4编第27册,上海:上海书店,1992年,第74—75页。,除了直系在第二次直奉战争中遭受失败这一军事及政治原因之外,国人对这部宪法的否定性认知,是为重要原因。

在中国政治演化过程中,曹锟被指控“贿选”是人心向背变化的重要转折点。本来,直系推进“武力统一”政策,国人付出代价不菲,但在国家四分五裂、“统一”渐成国人普遍诉求的语境下,直系的政治主张亦一度为多数国人认同。曹锟恢复国会、制定宪法之举曾得到包括胡适、蔡元培、汤尔和在内的众多自由知识分子的喝彩。(30)1922年5月直奉战争以直系获胜宣告结束,直系随即宣告“恢复法统”。胡适支持王宠惠、汤尔和、罗文干等人加入北方内阁,组建“好人政府”,即其对直系政治举措部分认同的表示。参见胡适等:《我们的政治主张》,《努力周报》1922年5月14日,第1—2版。国际舆论也对直系军政领袖表示好感,曹锟、吴佩孚相继登上美国《时代》周刊,风光一时。(31)“China: New President,”Time, vol.2, no.7(October 15,1923),p.12; “China: An Inauguration, ”Time, vol.2, no.8(October 22,1923),p.9.然而曹锟急不可待想上位总统,以及未能处理好大选与补发议员历年欠薪的关系,招致“贿选”指控,认为其做法同时触犯了法律和道德底线。结果曹锟当选总统的“合法性”与“合道性”均受质疑,其在民众心目中的地位骤然下降。北大民调第一问征求民众对曹锟当选总统的态度,调查结果显示,反对票多达782张,约占全部有效票的77.66%,充分说明了“贿选”指控对曹锟乃至当时中国政局的政治影响。

问题的严重性在于,国人对现实政治的极度不满,导致国人对民国肇建以来既有政制选择的怀疑,并因这一怀疑,产生了对“最新最好”政制的向往和探索。北大民调结果公布才数月,政治学者高一涵在《现代评论》发表文章称,从“法统”上看,此届国会应该“消灭”,从“受贿及代表资格”上看,此届议员身份应该“取消”。不仅如此,他还呼吁通过革命,“把民国十三年中所演的一段历史一笔勾销,在一张白纸上重新绘画出来一个新制度”。(32)高一涵:《国会问题》,《现代评论》第1卷第2期,1924年12月20日,第7—8页。

高一涵的主张,并非个别人曲高和寡的另类主张。北大民调反映出的国人对世界“大人物”的认同,以及“与国”认知“由美徂俄”的变化,证明高氏主张已产生巨大社会共鸣。调查数据显示,取代巴黎和会期间受到膜拜的威尔逊,此时的列宁已成为国人心中的“世界第一伟人”。此次参加测验者心中健在的外国“大人物”计22人,总共得到449票。其中列宁票数最多,得227票,几占全数之半。以国别论,俄国有9人,共263票,美、德、法、英及印度虽有人入围,然合计亦不及俄国人所得票数。可见国人心目中的世界伟人已大多由俄国产出。(33)此问对于被选者既无事业之标准,也无时间之限制,故国内及世界被选人物,时间上涵盖古今,职业上包罗各业,不过因主持者所设计的问题多与政治有关,故不自觉引导答者对于该问当选人物,偏重政治家与军事家。笔者揣摩,这很可能正符合此次民调主持者之原意。

这一调查结果,与北大学生在巴黎和会期间对美国及美国总统威尔逊的推崇形成鲜明对照。巴黎和会期间,北大等校学生曾跑到美国大使馆前,高呼“威尔逊总统万岁”。(34)陶文钊:《中美关系史(1911—1949)》,上海:上海人民出版社,2004年,第61页。当时列宁的名字尚较少为国人所知。然而,国人对美国的向往、对威尔逊的崇拜与期望只是胡适观察中的“六个月的乐观与奢望”,很快就“幻灭”。(35)胡适:《纪念“五四”》,欧阳哲生编:《胡适文集》11,北京:北京大学出版社,1998年,第578页。北大民调显示,威尔逊所得选票还不及列宁的四分之一(列宁227票,威尔逊51票),这一变化显然不能仅用巴黎和会中国外交失败加以解释。外交上威尔逊的“背信弃义”固然可以部分说明这一变化,但国人认为俄国能“友好待我”,苏俄体制乃“最新最好”政治体制的“迷思”(myth)(36)艾朴如(Bruce A. Elleman)在分析1920年代初中国国民的对外情绪时曾揭示出“两大迷思”(myth):一是威尔逊“出卖中国”的迷思,一是苏俄“平等待我”的迷思。他说正如中国公众对威尔逊在巴黎和会上“出卖中国”这一迷思背后的真相知之甚少,苏俄“平等待我”迷思背后的真相也深藏不露,鲜为人知。两者交叉形成的认识死结将会在中国产生巨大而深远的历史回响。Bruce A. Elleman, Wilson and China: A Revised History of the Shandong Question,M.E. Sharpe,Inc., 2002, pp.170-171.,才是深沉的原因所在。如果将这一问题的答卷与第五问“俄国与美国,你以为谁是中国之友”的答案并观,近代国人“与国”认知发生“由美徂俄”的重大变化,“走俄国人的路”的主张,已出现端倪。

与国人对外国人认知的变化相呼应,国内当选“大人物”也呈现“亲俄”(或主张“联俄”)者获多数票的情况。在入围国内(健在)“大人物”的10人中,孙中山、陈独秀、蔡元培3人居前三甲,共得799票,约占总票数1056票的75.66%。3人之外,国内入围“大人物”排名前10位中“亲俄”或一度与苏俄密切接触者还有李大钊、冯玉祥、吴佩孚3人,合计“亲俄”(或主张联俄)者共6位。尤为瞩目的是,国民党领袖孙中山独得473票,占入围国内“大人物”全体票数的44.79%。孙是“联俄”的倡导与实践者,他在近似“海选”的投票中得到如此多的支持票,可知一般人对苏俄以及主张“联俄”的国民党的态度。

随着“与国”认知“由美徂俄”,国人的思想及政治信仰亦发生相应变化。由表6可见,在被调查者信仰的各种“主义”中,“社会主义”得票最多,共291票,“孙文三民主义”次之,共153票。而“孙文三民主义”中的“民生主义”,按照孙中山自己的说法就是“社会主义”。如果将这一部分加进去,则信仰“社会主义”的人更多。不仅如此,北大民调第五问调查结果,多数受调查者主张“苏俄为中国之友”,所述理由的第一点,包含俄国“是社会主义国家”。(37)主张以“俄国为中国之友”者陈述的理由主要有5点:1.俄国为中国邻国,是社会主义国家,无阶级之分,以不侵略为原则;2.俄国为反帝国主义国家,中国正好与之联合,抵抗英美;3.俄国为被压迫民族,与中国情形相同;4.俄国哥萨克骑兵战斗力强,“赤军”能战斗;5.美国待中国政策恶劣,俄国对中国友善。朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(一续),第2版。可见1920年代“大革命”前夕,曾经被视为洪水猛兽的“社会主义”思潮,一度被看作“西班牙流感”,避之唯恐不及的苏俄政治主张,已为越来越多的国人信仰。(38)当时信仰的社会主义不全是“科学社会主义”。不用说一般被调查者,就连瞿秋白,对马克思倡导的“社会主义”也知之甚少,他回忆说:“我第一次在俄国不过两年,真正用功研究马克思主义的常识不过半年。”他承认自己的一点马克思主义理论常识,差不多都是从报章杂志上的零星论文和列宁几本小册子上得来的。在1923年的中国,研究马克思主义以及一般社会科学的人,还少得很。因此,他在担任上海大学社会学系教授之后,“就逐渐的偷到所谓‘马克思主义的理论家’的虚名。其实,我对这些学问,的确只知道一点皮毛。”瞿秋白:《多余的话》,收入《饿乡纪程 赤都心史 乱弹 多余的话》,长沙:岳麓书社,2000年,第329页。这无疑壮大了“社会主义”的声威,有利于“社会主义”在中国的初期传播。(39)北大民调显示的国人对“社会主义”的信仰,除了国共两党的宣传作用而外,也与中国的历史传统及中国知识分子生存的文化土壤有关。传统儒家对“大同”社会的憧憬,庄子《齐物论》中调和万物差异,以“齐”衡天地万物之境界,皆属终极理想。但如何实现这一理想,中国古代无论何种学派,均未设想出一个理性的、可供实施的步骤与过程。故中国古代政治家(含野心家)仅用“均贫富”的口号,便能轻易调动深层次的人性之“善”与“恶”,为我所用。晚清及近代的一些知识分子无论动机如何,其容易接受社会主义,断然否定资本主义,应与这一传统有关。

国人思想政治信仰的这一重要变化,从这一时期知识界的阅读取向上也可窥见。北大民调第七问是:“现在中国的日刊周刊,你最爱看那种?”投票结果为,“学界男”最爱看的日报前5名分别为:1.《北京晨报》51票,《晨报副刊》35票;2.上海《民国日报》43票,其副刊《觉悟》5票;3.《申报》33票;4.上海《时事新报》21票,其副刊《学灯》9票;5.《北大日刊》21票。“学界男”最爱看的周刊前5名为:1.《向导周报》144票;2.《努力周报》87票;3.《中国青年》23票;4.《民生周刊》22票;5.《创造周刊》13票。“学界女”最爱看的日报前3名(无4—5名)为:1.《民国日报》8票;2.《晨报》1票,《晨报副刊》2票;3.天津《妇女日报》1票。“学界女”最爱看的周刊前5名为:1.《向导周报》11票;2.《民生周刊》10票;3.《中国青年》10票;4.《创造周刊》2票;5.《群益》1票。

除了学界,尚有若干未注职业及性别者对该问做出回答。其最爱看的“日报”前5名为:1.《民国日报》13票,答其副刊《觉悟》者3票;2.《北大日刊》12票;3.《申报》5票;4.《时事新报》4票;5.《北京晨报》2票,答其副刊者3票。最爱看的“周刊”前5名为:1.《向导周报》52票;2.《努力周报》37票;3.《民生周报》6票;4.《创造周刊》2票;5.《中国青年》2票。(40)此外还有其他职业者对此表明立场。其最爱读的日报前5名为:1.《民国日报》14票;2.《时事新报》2票;3.《申报》2票;4.《商报》2票;5.《北京日报》2票。最爱读的周刊前5名为:1.《向导周报》15票;2.《经济周刊》3票;3.《努力周报》3票;4.《体育周刊》2票;5.《美语周刊》2票。此问尚有答“无”者共20余票,有答“都有党派关系不爱看”者4票,亦有答爱看月刊季刊者,还有答《北大社会科学季刊》《创造季刊》《新青年季刊》等及《银行月刊》《小说月报》《妇女月报》《东方杂志》《新民国杂志》等,以其非此问范围,故从略。就日刊而言,爱看上海《民国日报》及《北京晨报》者最多,前者共78票,后者共56票。就周刊而言,爱看《向导周报》《努力周报》者最多,前者共222票,后者共120票。朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(一续)第3版;朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》(二续),第2版。

依照政治倾向,以上报刊可分三类:一类是国共两党分别主办的主张激进社会改造的期刊,主要有上海《民国日报》《向导周报》《中国青年》及后期的《创造周刊》;一类为梁启超、徐志摩等人创办的带有改良主义色彩的期刊,主要有上海《时事新报》《北京晨报》《努力周报》;另一类是以《申报》为代表的相对中性的报刊。上列调查数据清楚显示,主张激进社会改造的期刊已取代改良主义期刊,成为被调查者的“最爱”。由于报刊阅读关系到思想与信息的摄取与传播,此项调查结果意义非同一般,在很大程度上预示了中国思想政治的未来走向。

正是以政治思想认同的变化作为支撑,解决中国现实问题的预案被列入民调主持者的调查范围。北大民调第4问为:“下列各种方法,你以为那种可以救中国——军阀宰制,外国共管,国民革命?”结果显示:赞同“军阀宰制”者10票,赞成“外国共管”者19票,认为主持人所列办法“都不能救中国”者6票,主张以“无为主义”救中国者2票,嗟叹中国“无法可救”者4票。在所有投票中,主张“国民革命可以救中国”者最多,共725票,约占全数96.15%。(41)赞成军阀宰制10票,其中学界男9票,未注职业性别者1票,其余0票;赞成外国共管19票:其中学界12票,军界1票,政界2票,未注职业性别者4票;赞成国民革命725票:其中学界男459票,学界女45票,商界7票,工界6票,军界7票,记者11票,政界7票,警界2票,未注职业性别者181票。朱务善:《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,第3版。尽管当时多数国人对何为“国民革命”知之甚少,但国人对军阀统治及列强欺凌的现实严重不满,亟欲寻求新的政治出路的愿望,已表露无余。而国共两党,虽暂时尚处“蛰伏”状态,其主张的以“打倒军阀”“打倒列强”为基本诉求的“国民革命”,却在国人的思想认知和意识深处,酝酿已久,呼之欲出。

四、北大25 周年校庆民调可信度分析

北大民调公布的数据偏向否定当选总统曹锟,否定现行国会以及国会制定颁布的宪法,偏向认同国民党和苏俄,偏向信仰社会主义,这些数据和根据这些数据得出的明显带有“革命”色彩的分析结论是否足以采信?这是需要研究者认真评估的问题。民调学者格威兹和威特(Sheldon R. Gawiser ,G.Evans Witt)指出,民调是人为的,带有一定的主观因素。要评估民调,“至少得先知道民调是谁做的,才好想办法掌握其他关键资讯”。(42)Sheldon R.Gawiser and G. Evans Witt,《解读民调》,胡幼伟译,台北:五南图书出版股份有限公司,2001年,第65页。为明确北大25周年校庆期间举办的民调的可信度,有必要对此次民调主持者是谁,其身份如何做一番考察。

与西方成熟时期的民调多由民调公司举办不同,中国早期的民调是在完全没有专业民调公司的历史条件下,由报刊、学校和社会团体举办。北大25周年校庆期间的民调也不例外,它是由平民教育讲演团承头举办。该团成立于1919年3月,其前身是北大学生自发成立、旨在为校内工友补习文化的“校役夜班”。后来该补习班改成讲演团并扩至校外,成为研究中共党史者熟知的平民教育讲演团。讲演团创始人及总干事是中共早期领导人之一邓中夏。此次民调的主持人是讲演团成员、北大学生朱务善,同为北大学生的讲演团成员金家凤充当助手,朱、金二人均为中共党员。此外,参与调查工作者还有“讲演团”成员谢汝镇、刘锡五、沈本安、杨世清等。这些人大多具有国、共两党的政治背景。(43)朱务善(1896—1971),湖南常德人,1919年考入北京大学,曾担任北大学生会主席和北京学生联合会主席。读书期间结识北大图书馆主任李大钊,1920年10月加入“北京共产主义小组”,1921年加入中国共产党,是中共“一大”召开前的57名党员之一。协助朱务善主持北大民调的金家凤(1903—1979)1920年代初借口“赴法留学”,向家人要了6000大洋交给陈独秀,对中共早期活动提供了重要的经济支持。与朱务善一样,金在“一大”召开前便已加入中共。谢汝镇(1898—?)安徽青阳人,1922年考入北大,1926年毕业,获理学士学位,就学期间曾加入国民党。刘锡五(1898—1997),河南巩义人。1918年考入北京大学预科,1920年考入北大中国文学系,在校期间任北大学生会干事,河南旅京学生联合会评议,1924年春加入国民党。参见中共北京市委党史研究室编:《中共北京党史人物传》第6卷,北京:中共党史出版社,1998年,第100—112页;华永义:《金家凤生平事略》,南京:中国人民政治协商会议江苏省吴县委员会文史资料委员会编印:《吴县文史资料》第6辑,1989年,第43—52页;安徽省青阳县地方志编纂委员会:《青阳县志》,合肥:黄山书社,1992年,第590—591页;刘锡五:《昨日种种集》,巩县自助学会1932年编印,“年表”第1—14页。从主持及参与者的构成与组织归属上看,此次民调并非北大校方操持,而是由北大左翼学生参与的平民教育讲演团成员举办,因而从严格的学术意义上讲,此次民调被冠以“北大”二字,并不恰当。(44)本文一些情况下也使用“北大民调”字样,只是出于行文简洁的考虑,并非认定此次民调系北大组织,属北大“官方”的民调,这是需要说明的。

问题在于,民调主持者的特殊政治背景对此次民调的结果是否产生了影响?结论应该是肯定性的。当事人朱务善后来回忆往事,曾将北大民调视为国共两党的政治宣传,声称两党常利用讲演团这个“公开群众组织”,“实际由党团员带头”,作政治性质的宣传,以“反对当时的北京政府”,强调该组织“正确地反映了当时广大群众对北京政府的态度,另一方面显现出了当时广大群众在中国共产党影响之下,对进行国民革命的迫切要求”,产生了很大影响。(45)朱务善:《北大平民教育讲演团在“五四”前后所起的作用》,张允侯等编:《五四时期的社团》二,北京:生活·读书·新知三联书店,1979年,第254—255页。可见北大25周年校庆期间的民调是中共领导的“宣传运动”的组成部分,目的在于“反对北京政府”。既然带有这一政治目的,则此次民调与标榜价值“中立”、不带感情色彩的民调存在明显区别。

至于党派宣传究竟到了什么程度,是否出现最后公布的调查数据偏离事实的情况,限于资料,目前尚不得而知,不过当时不少民调都不同程度存在这种情况。高佩琅揭露说:“举行测验的人,发现测验的结果,和己意大相反背,或对于己派己党的声威,没有什么光彩,便秘不发表(如某大学的民意测验是一例),或于事先加以种种暗示,以便作有利于己党己派之宣传,那便是失掉了民意测验的真意,一种无聊的勾当而已。”(46)高佩琅:《发表投票的疑问》,《京报副刊》1926年2月6日,第8版。高是1926年说这番话的,所说“某大学的民意测验”,不一定遥指三年前的北大民调,但党派对民调的操控既然到了可以篡改调查结果的程度,北大民调也很难遵守严格的民调规范。

从民调问卷及备选答案的设计上看,北大民调也存在问题。按照社会学规范,民调问卷设计应该中性,以便让不同背景的受访者能针对同一问题,提供反映真实想法的答案。(47)Sheldon R. Gawiser and G. Evans Witt,《解读民调》,胡幼伟译,第107—108页。问卷尤其不能使用带有感情色彩的词语,避免产生暗示作用或诱导效应。(48)李海容:《东西方民意测验的比较研究》,中国人民大学《新闻学论集》编辑组编:《新闻学论集》第12辑,北京:中国人民大学出版社,1987年,第181—182页;喻国明:《解构民意:一个舆论学者的实证研究》,北京:华夏出版社,2001年,第26页。然而此次民调多少违反了这一原则。比如第4问:“下列各种方法,你以为那种可以救中国——军阀宰制,外国共管,国民革命?”主持人提供的三个选项中的前两个即“军阀宰制”与“外国共管”都明显含有贬义。“军阀宰制”与受人宰割近义,让人不寒而栗;而“外国共管”则给人以国将不国的恐怖感,没有人愿意见到这样的局面,于是主持人主张的“国民革命”几乎成为唯一选项。不惟如此,主持人在调查报告中对问卷第一、二两项问题的调查结果所作概括,更直接透露出对直系北京政府,对国会及宪法的否定。(49)主持人在调查报告中指出:“今吾人所测知之结果,对于曹氏,则不信其为总统,对于国会议员,不曰解放逐走,则曰宰杀活埋,对于宪法,则多数表示反对,然则费九牛二虎之力组成今日之北京政府,将不见信国人矣。故赞成或帮助北京政府者,概非吾友。然则何为而可?曰:以‘国民革命’之手段,拥护其所深信之中国大人物,建设理想中之社会主义国家,此其内政之主张也;排美联俄,反抗国际帝国主义,使中华民族在政治上经济上完全独立,此其外交之主张也。”朱悟禅:《北大二十五周年纪念日民意测量分析》,第12页。这就违反了问卷设计应该中性、不具诱导色彩的现代民调基本原则。

民意调查的价值取决于民众的参与度。从调查对象角度分析,北大民调也存在一定缺陷。此次民调是借校庆期间各界人士云集北大之机举行的,被试者共1007人,虽包括军政工商法学各界人士,但从参与者的具体构成看,这次测验系以学界为主,共752人,约占全体人数的74.68%;其他各界除未注明职业者外,共48人,约占总人数的4.77%;未注明职业者207人,约占总数的20.56%。从性别构成上看,妇女仅47人,在全体参与者中所占比例仅4.67%,除学界外,其他各界均无妇女参加。从年龄上看,“答者年龄平均在26岁左右,大抵自16岁至40岁”。近代中国系一农业国,农民居人口绝大多数,但调查没有一个农民参加。(50)朱悟禅:《北大二十五周年纪念日民意测量分析》,第12页。这种在较小社会群体中举办的民调,“样本”并不具备人群“总体”的全部特征,最多只是罗兰·凯罗尔界定的“意见领袖”范围内的调查(51)罗兰·凯罗尔:《民意、民调与民主》,何滨、吴辛欣译,北京:社会科学文献出版社,2015年,第7—10页。,在方法上是“以种判属”,忽略了同属异种的差别,与旨在调查普遍民意的现代随机抽样(random sample)民调,存在明显距离,所得调查结果,准确性难免让人质疑。

最容易遭人诟病的是主持人的党派色彩。当时的左翼政党都讲究宣传,这是一个可能影响调查数据的干扰因素。例如此次调查涉及的对军阀的认知,就与同期多数民调获取的数据存在较大差异。有关研究表明,同期多个民调所获对军阀带有认同性质的投票占全部有效票的29.20%,而北大的民调军阀得票率只占有效票的12.0%,成为统计学上通常要去掉的“极值”(Extreme Value)。(52)参阅拙文《军阀形象与军阀政治症结——基于北洋时期民意调查的分析与思考》,《近代史研究》2018年第5期。这表明党派作用已对民调数据产生影响。

不过,过分强调此次民调的不足并不恰当。首先,随机的旨在了解普遍民意的民调在1920年代尚未产生。从世界范围看,1935年盖洛普公司成立,民调进入现代科学调查阶段,才产生了抽样调查方法,而随机抽样调查出现的时间更晚,因而不宜从方法上对这次调查予以过多批评指责。其次,就调查对象而言,虽然此次调查基本局限在社会中上层尤其是学界范围,主要反映的是知识界的“民意”,带有校园“亚文化”(subculture)色彩,但这是当时各国民调的普遍现象。美国是民调起源较早的国家,但美国早期的民调也基本是在社会中上层人士中进行。比如1920年代前后,美国《文学与文摘》杂志作总统选举民调,对象是从电话簿或汽车牌照登记簿上选取的。(53)林竹主编:《国外民意调查与政府决策》,天津:天津社会科学院出版社有限公司,2013年,第6页。在随机抽样法产生之前,要了解普遍民意成本太高,调查者根本无法承受,带有类别调查色彩的小范围民调,实为无可奈何的选择。对北大校庆期间的民调做调查对象范围狭窄的批评,迹近苛责。事实上,不仅北大,同期国内的其他民调也基本局限在知识阶级范围内。(54)1924年湖南的民调,“学生要占全数十分之七(中学生和小学生占学生全数十分之三,其余都是专门学生,但女学生最少数),其余政界占全数十分之二,其余各界占全数十分之一。”《湖南民意的测验》,《觉悟》1924年1月22日,第3版。

然而,即便是特定范围的民调,也并非完全不能反映普遍民意。对此持怀疑态度者需要考虑部分民意的代表性和民意之间的相互渗透。尤其是西方意义的中产阶级及中国传统意义的知识分子群体,其社会地位承上启下,在社会问题上往往成为各阶层代言人。(55)罗兰·凯罗尔:《民意、民调与民主》,何滨、吴辛欣译,第36页。在提倡“劳工神圣”及“到民间去”的背景下,关心民瘼的知识分子会主动采集民意,因而其意向一定程度上能影响其他阶层,从而反映孙中山所说的处于“后知后觉”和“不知不觉”状态的广大民众的意愿。美国《文学与文摘》范围局限在中上层认识的调查,曾成功预测连续三次美国大选结果,可以充分说明这一点。(56)Mollyann Brodi,The Investgation on People’s Opinion, University of Florida Press,p.44.见林竹主编:《国外民意调查与政府决策》,第233页。因而北大校庆期间的民调,即便调查对象仅限于少数精英群体,也未必不能间接反映多数民意。

至于民调中的党派作用是否大到如此程度,以致调查结论已完全不可置信,鄙意以为,分析北大民调数据与同期其他民调数据的吻合度(goodness of fit),应能解释这一疑问。社会学者早已意识到单一民调的局限性,提出以多次民调验证或修正单一民调数据的方法。(57)日本民调学者佐藤彰、铃木荣等人指出:“一般地讲,单就一次民意调查结果,不可能在所讨论问题上得到完满的答案,答案通常是从几次调查的结果中得出的。因此,为了更加有效地进行调查,必须对迄今为止各种有关的调查结果进行研究,以便归纳出对于所讨论的问题已经明确到什么程度,还有哪些不清楚的地方。”佐藤彰、铃木荣等:《民意调查》,周金城、张蓓菡译,北京:中国对外经济贸易出版社,1989年,第18—19页。运用这一方法可以发现,在多数调查项目上,北大民调均与同期其他民调提供的数据吻合,且有调查之外众多事实材料作为旁证。

以北大民调第6问“你心目中国内或世界大人物,是那几位”的统计数据为例。调查数据显示,孙中山及国民党系的政治家远超其他党派的政治人物,成为国人心中最受崇拜的“大人物”。在全部投票中,孙中山得473票,几占中国入围“大人物”总票数1056票之半(45%)。这一数据并不夸张。1923年武昌高师群众心理测验,其中一项是总统草选举,总票数共291票,孙中山独得223票,得票率高达约76.6%。(58)《武高之群众心理测验》,《民国日报》(上海)1923年2月6日,第6版。1922年《密勒氏评论报》举行“中国当今十二位大人物”选举,孙中山得到1315张选票,位居12个当选“大人物”之首,国民党(系)进入前24名“大人物”及政治类“大人物”者有16人,占各档次“大人物”总数64名的25%;共得6372票,约占64人所得票数16166票的39.42%。(59)“Who are the Twelve Greatest Living Chinese ?”The Weekly Review, Shanghai(January 6, 1923), pp.224-225.北高师民调第4问:“当今活着的中国人,你最佩服哪一个?”孙中山以158票,居所有当选人物之首。(60)张耀翔:《高师纪念日之“民意测验”》(续),《觉悟》1923年1月15日,第2版。1923年1月东南大学的大总统“草选举”,在806张有效票中,孙中山独得523票,约占64.89%。(61)《东南大学选举总统详记》(云骥自南京寄),《民国日报》(上海)1923年1月22日,第2版。这些数据,一定程度上印证了北大民调在这一问题上的调查结论。

再以北大民调第8问“现在中国流行关于政治方面的各种主义你相信那一种”为例。调查结果显示,在被调查者罗列的各种“主义”中,信“社会主义”者最多,共291票。其次为“孙文三民主义”,共153票。这一“最多”的得票数,也有其他民调数据支撑。中国大学1923年民意测验第10问为“你赞成社会主义么?”调查结果赞成者2096票,不赞成者654票。总票数为2750票,赞成票约占合格票数的76.22%,不赞成者约占23.78%。赞成与不赞成约呈3∶1的比例。同一调查第9问“你欢迎资本主义么?”答欢迎者736票,不欢迎者1991票,此问全体合格票共2727张,不欢迎者约占73.01%,欢迎者约占26.99%。(62)王惟英、何雨农:《中大十周纪念公民常识测验》(续),《晨报副刊》1923年7月17日,第1—2版。由于社会主义与资本主义在国人的认知中呈对立关系,故此问结果与第10问结果一样,印证了北大民调对“社会主义”的高度认同。此外,同期武昌高师“群众心理测验”,孙中山以最高票“当选”总统,原因是“其政见其主义均足以为今日中国之总统”,“主义固定比较合格”。(63)《武高之群众心理测验》,第6版。此处所谓“主义”,就是北大调查中得票居第二位的“孙文三民主义”,而“孙文三民主义”中的民生主义,按照孙中山自己的解释,就是“社会主义”。可见该校调查与北大的调查已形成相互印证关系。

在北大调查数据中,“不相信”现行国会的票数占总票数99.55%,这一数据最为极端。尽管如此,该数据也并非空穴来风,向壁虚构。首先,民国肇建以来,中国国会的运作已出现诸多问题,乱象丛生。其次,因第一次世界大战发生,世界范围内出现议会批判思潮,对新政制的探索已成为潮流。这种情况极大地影响了国人对现行国会及国会制度的认知。公开的政治言论中已出现否定代议政治的情况,抨击国会的文字俯拾即是。(64)罗文干认为,“民国十二年国会之成绩,捣乱、卖票、敲竹杠而已”,将国会称为“民意机关”无异“强奸民意”。罗文干:《狱中人语》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》正编第16册,台北:文海出版社印行(出版时间不详),第99页。就连较少党派背景的《申报》,也发表文章称中国有“四多”,即兵多,官多,上海妓女多,北京议员多,为他国所不及,皆在应裁之列。(65)杨荫杭指出:“妓女卖笑,其所得之金钱,犹以劳力得之。此其营业虽有害于善良之风俗,然较之不出劳力而得金钱之兵与官与议员,或亦稍胜一筹。妓女或有传染病,流毒于狎客,然较之流毒于全国之兵与官与议员,或亦稍胜一筹。此非过激之论也。为兵者苟能出死力以卫国,兵固多多益善;为官者苟能有利于民,官固多多益善;议员苟能代表真正之民意,议员亦多多益善。吾安敢言裁!”《裁兵裁官裁妓女裁议员》,《申报》1921年1月13日,收入杨荫杭:《老圃遗文辑》,武汉:长江文艺出版社,1993年,第188页。以否定现行国会为基础,根本否定国会制度的主张随之出现。孟森说:“自吾国有国务院、国会等名词,世界已将有废止此政体之学说。自实现于俄以后,学者间遂成定论。……若夫北京国会,自贿选以后,早已不为国民所齿。”(66)孟森:《世界眼光中之政府与国会》,《孟森政论文集刊》下,北京:中华书局,2008年,第1068页。凡此种种,均道明国人对国会的认知正经历从否定现有国会到否认国会制度的变化。在这种情况下,尽管北大99.55%否定现行国会的调查数据显得有些极端,也并非完全没有事实依据。

北大民调反映的国人“与国”认知“由美徂俄”变化的数据,同样有其他民调数据为佐证。例如1925年湖南长沙湘江学校民意测验第4问“中国外交应怎样?”共有4种答案:甲、赞成远交近攻的38票,乙、赞成联美制日者16票,丙、赞成联英美日法抵抗俄国者7票,丁、赞成联俄及印度朝鲜等抵抗英美日法者65票。主张其他的4票。(67)《学界消息:湖南长沙湘江学校的民意测验》,《学生杂志》第12卷第3期,1925年,第118页。目前尚未看到参与总人数的报道,从这4类投票透露出的人数信息看,前三类加“其他”总数为61票,而最后一类就有65票,主张“联俄”以抵制英美者超过其他各类总和,可见北大有关美俄两国“谁是中国之友”的调查结论偏向苏俄,并不离谱。

值得注意的是,北大民调有不少答非所问或故意搅浑水者。如第六问:“你心目中国内或世界大人物,是那几位?”投票结果,有投木兰女士、何东者,有答全无者,有答谁也不敢当者,有答梅兰芳、我的未婚夫、舍我其谁、逼人、有若无先生、未满一岁之小孩及不大出名者如韩华、潭愚、余慧者,有答非所问如答哈哈者,有答无指定姓名如首倡共产主义那位、俄国几位革命家、三位学者等。所有这些回答,主持人都列入统计。(68)朱悟禅:《北大二十五周年纪念日民意测量分析》。这种答非所问或故意搅浑水的现象,有如民调中的花絮,不仅平添了民调乐趣,也印证了民调的真实性,因为真实的东西难免存在瑕疵。主持者并非刻意留下的这一记录,透露出主持者对“另类发声”的重视,从侧面证明了此次民调的真实性和价值。(69)就连同一时期在心理学教授张耀翔主持下做得比较规范的北高师民调,也有很多故意搅浑水的。如“假使你有选举权,你将举谁做下任大总统”这一问题,答“举我”“我自己”或“洒家”者21票;答“取消”“不举”及“不主张总统制”者10票;答带滑稽者,则有梅兰芳6票;答带讥讽者,则有“老百姓”“一个老农”“做工的”“现在学生之一人”“我的老差役”等共5票;答带悲愤者,则有“难乎其选”“谁也不配做大总统”“没生”“一个都不佩服”及“爱你的那个人”5票;答带谩骂者,则有“举饭桶”“狗”2票;答非所问者12票,如答“不就”“谁”“真理”及“我爱”等。对你信仰什么主义一问,答无诚意如“共妻主义”“土匪主义”“钱的主义”等数票。答意含混如“不执一偏”“振兴教育开发实业”“复孔”等,亦有数票。张耀翔:《高师纪念日之“民意测验”》。

五、结语

从产生和发展的历史来看,世界各国早期的民意调查大多关涉政治,尤其与总统选举密切相关。(70)罗兰·凯罗尔对民调与选举的关系非常重视。他说:“民意调查与选举关系甚密。特别是每届总统选举都有助于民调工具的普及,这是非常个人化和媒体化的选举。媒体与选民都喜欢民调数据,这些数据使其能够持续关注总统选举这场‘赛马比赛’。”罗兰·凯罗尔:《民意、民调与民主》,何滨、吴辛欣译,第71—72页。中国早期的民调也基本如此。

1920年代初,直系先后战胜皖系和奉系,控制北京政权,宣布恢复法统,重开国会,制定宪法,选举总统,并全力推进“武力统一”政策,试图将政治统治推向全国。这一系列举措,使直系的军政势力达于鼎盛。皖段、奉张和粤孙则因军事失利或内部失和,力量骤减,处于蛰伏状态。直系的政治举措,以实施“民主”及顺从“民意”为标榜。在此背景下,中国诞生了旨在探寻民意的民调,北大的民调就是近代中国最早举办的数起民调之一。(71)详见杨天宏:《中国首次民意调查考》,《社会科学战线》2021年第3期。

直系恢复“法统”的各种举措,目的在于争取民意支持。然而与直系的主观愿望相反,在连年内战,国家经济凋敝,民生几尽的情况下,民众对直系标榜的“北洋正统”观感早已今非昔比。平心论之,这一状况并不能完全归咎直系的统治,直系上列政治举措,每多符合现代民主政治的基本原则,操作也未必全然失当,直系政治家中一些人也算得上当时南北政治家中的翘楚。然而由于政敌宣传造势,形成“话语霸权”,当曹锟“贿选”指控被公诸报端之后,民意一边倒,明显表现出对直系政敌的同情和对直系的失望,直系统治的社会心理基础随之塌陷。(72)参见杨天宏:《曹锟“贿选”控告的法律证据研究》,《历史研究》2012年第6期。这一变化,在北大校庆期间基于1007名受调查者的民调统计数据中有鲜明的反映。

北大民调提取的调查样本基数不大,加之样本选取不随机,致使调查样本与所欲探知的“全体民意”在人口结构上不匹配,是此次民调在方法上的硬伤。但同期其他学校、社会团体及报刊在不同社会层次成员中举办的诸多民调,未出现相同调查量级上的颠覆性结论,证明至少就主要问题的调查数据而言,北大民调仍然具有一定可信度。

北大民调报告发表不久,《民国日报》曾著文对之做出评价,称此次调查有三件事值得向读者报告:第一件是民众对于苏俄极表亲密的态度;第二件是民众对于国民党寄予厚望的态度;第三件是号称北京政府元首的曹锟,在“大人物”选举中仅得1票,不用说比不上孙中山的473票,赶不上吴佩孚的27票,就连主张复辟的康有为也不如(康得了3票),可见民众已不信任曹锟担任总统。此外,对立法机关国会,信任票仅3票,反对者661票,达99%以上。对正式公布的宪法,愿遵守者仅62票,反对者505票,反对票占81%以上。而吴佩孚标榜救国的“武力主义”只有5票赞成。文章最后总结说:“政府的成立是用民意作后盾,自己政府所在地的民意已是这样,还有什么劲来进行政治。迟早总是一倒,倒不如自己知趣一点,先下旗子,免得让人推翻,分外的不好看起来。”(73)《北大民意测量的结果》,《民国日报》(上海)1924年3月12日,第4版。《民国日报》是国民党机关报,所做分析难免一党偏见,但指陈的三点及所作借题发挥,无疑点到了北京政府的痛处。

“风起于青萍之末”。北大举办民调时,直系的统治正如日中天,尚未出现明显败象,很多不利其统治的因素还处于潜伏状态。在这些因素中,社会心理的变化隐藏最深,最难窥见。如果没有民调,很可能民意永远都是不可捉摸的虚幻存在,是少数政客任意塑造以欺世盗名、愚弄百姓的政治工具。然而,民主制度催生的民调却将民意以数字形式展现在国人面前,让人们看到了表面尚属平静的直系统治下社会心理的躁动,看到了人们意识深处对改变现实的渴望。社会学理论认为,民意调查是一种社会情感、社会意志的凝聚工作,它征询而得的主流民意具有巨大的舆论引导力量,其对社会成员从众心理所具有的权威性和感召力,非一般组织和个人的意见可以比拟。(74)林竹主编:《国外民意调查与政府决策》,第20页。事实正是如此。北大民调结果公布之前,除了诅咒,几乎无人能预见到直系政治统治的大厦不久就会坍塌。相反,对直系寄予希望者大有人在。(75)“好人政府”能够一度成立即其证明,而国外舆论也十分看好直系政治家及其政治举措。论详拙文《反直“三角同盟”与吴佩孚的“联俄”》,待刊。北大民调提供的数据,从根本上颠覆了人们对直系与中国政治关系的认知,抽掉了直系统治赖以存在的“合道性”基础。

然而,近代中国,国运沧桑,世事难料。直系借助战胜皖、奉军阀之余威,在“顺从民意”的标榜下以各项“民主”措施催生的民意调查,成为直系统治尤其是曹锟当选总统不符民意的“民意”数据来源,这对直系军政领袖而言,堪称最大的政治讽刺,直系败亡之根本原因,盖在于此。而善于运作民意、在北大民意调查中获得多数民众支持、实施“联俄容共”、全力推进“大革命”并获取全国政权的国民党,后来却因专制独裁,尽失民心,重蹈直系军人覆辙,这一成败转换,耐人寻味。