巧搭支架,让深度学习“落地有声”

2022-09-29文|罗婧

文|罗 婧

在阅读教学中,教师常常会遇到这样的情形:学生“课上一听就会,课中一做就错,课后一过就忘”。出现此现象的根源在于,在常规的教学中教师往往流于走教案,忽略了教学策略的实施,缺少对学生学习过程的关注与高阶思维的训练。学生缺少探究思考的过程,语文学习活动滞留在浅层次的状态。

改变这种课堂现状,提高课堂效率,教师要为学生搭建深度学习的支架,通过深度引领、深度拓展,让学生能在课堂上深度参与、深度思考。

著名语文教育专家王尚文在其著作《语文对话论》中指出:“语文阅读教学的过程是师生双方围绕着文本进行的各种对话过程。”在常规的教学中,教师往往过于关注学生对教材知识层面的学习,而忽视了学生作为学习的主体围绕文本进行的深度对话——理解、联系、比较、赏析、运用等实践活动。

支架学习是经过建构主义、认知理论发展起来的一种新型教学方式。支架学习就是为学生搭建好学习的“脚手架”,建立起学生与文本深度对话的桥梁。

一、搭建“图文表达”支架,积累语言乐表达

教学中,创设合宜的、有趣的图文表达支架,不仅可以拉近学生与文本的距离,还可以融通体验,激发学生乐于表达的兴趣,边学边用,在学习中积累语言,在积累中运用语言。教学《搭船的鸟》一课时,随着教学过程的层层深入,教师可以不断创设“情境融学”支架,引导学生通过“看图自主表达→学文模仿表达→运用提升表达”层层深入学表达,踏踏实实练要素。

1.看图自主表达

开课,教师可以这样创设情境:“这节课的学习中,有位神秘的伙伴来到了我们的课堂。如果你能闯过它布下的关卡,收集关于它的图片线索,就能请出它。有信心挑战吗?”

学生通过挑战“我会读”“我会写”“我会找”,解决生字词的读、写,整体感知课文,就能分别获得三张关于翠鸟的信息碎片。等学生拼出翠鸟图片后,教师借助“看图表达”支架,让学生借助“我看见……”这样的句式来描述翠鸟的外形特点。学生自主表达时,虽能清楚地说出翠鸟的特点,但表达是无序的、零碎的。如何把翠鸟的外形特点用自己的语言有序、清晰地描绘出来?学习文本表达的方法就成为学生当前的学习需求。

2.学文模仿表达

在作者的眼里,这是一只怎样的小鸟?在问题的引领下,学生通过圈画表示颜色的词语感受作者细致的观察;通过填一填,学习作者的表达方法,也学习作者细致观察的好方法。最后,再次回归文段:“你能学着作者完整地说一说翠鸟的样子吗?”通过“画—填—说”完成语言的积累、内化过程。

3.运用提升表达

完成语言积累后,要引导学生感受作者描写的方法。从总体到部分,抓特点进行描写。最后,出示四幅小动物的图片进行拓展训练,让学生选择最喜欢的一种小动物学着写写它的外形。学生练写完成后,把自己的作品和小伙伴分享,对照评价标准自评、互评,在评价中修改、提升。(出示评价标准)

(1)格式正确,语句通顺。☆

(2)观察细致,抓住小动物的外形特点清晰表达。☆☆

学生在与文本的深度对话中,对语言的学习经历了建构、吸收、储存、内化、运用的过程,语文的表达能力自然得到了提升。

二、搭建“探究梳理”支架,抽丝剥茧练思维

美国教育家杜威主张教育的中心从教师和教科书转向学生,学生才是课堂学习的中心。在课堂学习中,为学生搭建“探究梳理”的支架,有助于开展生本、生生之间的对话。

《表里的生物》是六年级下册第五单元的文章。本单元的核心词是观点,语文要素为“体会文章是怎样用具体事例说明观点的”。从要素到文章的编排,在高阶思维能力和思维品质上都有独特的训练价值。因此,本着一课一得的目标,在第一课时的教学中,应力求通过思维导图,为学生搭建“探究梳理”的学习支架,尝试架构指向学生高阶思维训练的语文课堂。

1.表盘导图理清发现

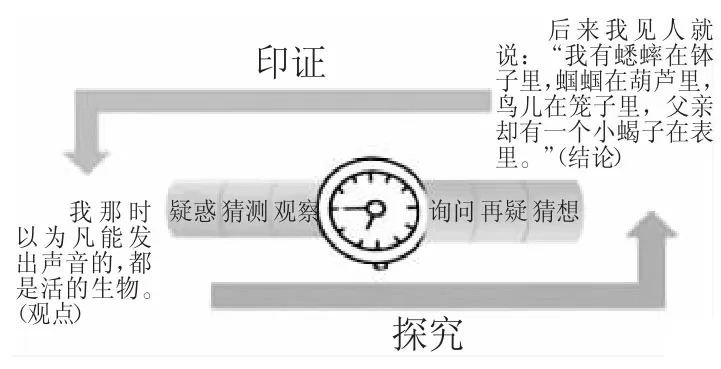

在以“探究”为主题的第一课时学习中,始终贯彻“以论促学”的教学思路。课堂上,学生通过表盘图(见下页图1),开展第一个学习活动,了解“我”的发现。引导学生通过对表盘图的观察,发现作者经过天马行空的探究得出的结论能印证自己小时候对于声音的观点(见下页图2)。印证过程环环相扣,不仅理清了作者的发现,也锻炼了学生的逻辑思维。

图1

图2

2.表带导图探究发现

第二个学习活动是引导学生深入文本,通过安安静静地读书,感受“我”天马行空的探究过程。引导学生思考:从听到清脆的声音到证实美丽世界里有恐怖的蝎子,中间经历了哪些过程?从中可以看出“我”是一个怎样的孩子?这个环节通过表带导图(见图3)的探究梳理,指向了学生高阶思维的训练。学生联系上下文、聚焦关键词展开讨论,得出结论(见图4),旨在以论促学,展现学生思维的过程。

图3

图4

3.绘制导图提升思维

在评学环节,第三个学习活动是带领学生阅读拓展文本,并自主绘制思维导图,从而对本节课的训练进行拓展延伸。绘制思维导图,感受探究、印证的过程紧扣语文要素,再次指向学生高阶思维的训练。

三、搭建“对比赏析”支架,对照感悟会鉴赏

俄国著名教育家乌申斯基曾说:“比较是一切理解和思维的基础,我们正是通过比较来了解世界上的一切。”在教学中运用比较阅读教学策略,能开阔学生的视野,发展学生的思维,让学生由表及里地探寻事物的本质,使认识更充分、深刻,还能看到文本之间的区别,把握不同文本的特点,提高学生的鉴赏力。

《松鼠》是五年级上册第五单元的课文。本单元是习作教学单元,单元编排充分体现了“读写结合”的特点——阅读介入写作、指向写作目标,即以读促写。《松鼠》一文课后练习第二题要求学生通过比较阅读体会表达上的不同,这一练习指向说明文语言表达的特点。因此,教学中要引导学生感悟说明文不同的语言表达风格。

1.多向对比学鉴赏

不同的说明文有不一样的风格。把不同类型的说明文进行对比阅读,学生会有不一样的阅读体验。在教学《松鼠》时,我通过鱼骨图(见图5)为学生搭建对比赏析的支架,让学生感受《松鼠》和《中国大百科全书》不同的语言风格特点,感悟说明文语言风格的多样性。

图5

(1)语段对比——同类题材同一文体的对比。

通过布封的《松鼠》和《中国大百科全书》中对松鼠的介绍,引导学生从思维导图入手进行横向内容对比和纵向方法对比。通过两文本横向、纵向不同方面的对比,加深学生对文章表达方法、表达效果的感悟。

(2)类文对比——不同题材同一文体的对比。

《太阳》和《松鼠》同属说明文,因为说明对象不同、说明方法不同、阅读对象不同,使两篇文章表现出不同的文风。第二次对比阅读,不仅整合了单元教材中交流平台的内容,更让学生在对比中感受到说明文的语言特点可以像《太阳》一样平实,也可以像《松鼠》一样活泼,还可以像《中国大百科全书》里的内容一样简洁明了。

通过对比,学生站在整个单元的角度感知文章的写法,从而得出结论:表达的风格没有好坏之分——说明对象不同,阅读目的不同,说明文语言的表达风格也不相同。

2.画面配音促理解

说明文看似没有很强的可读性,如果换种方式阅读,就会发现说明文读起来其实一点也不枯燥。因此,在本课时的习得运用中,没有为写而写,而是搭建语言运用的支架,通过为《动物世界》和《知识百科》两个不同栏目配音朗读,学生回顾了文本的内容,积累了语言,感受了不同语言的表达风格在不同场合中的准确运用。

搭建学习支架,助力学生与文本深度对话,激发学生学习、探究的欲望,引发其思维的积极参与,体现了真正意义上的语文学习价值。