数字人文组织联盟的建设与启示*

2022-09-28李卓群林泽斐

李卓群 林泽斐

(福建师范大学社会历史学院,福州 350117)

数字人文是人文学科和信息技术交融所产生的交叉领域,是近年来学界的热门研究领域之一。数字人文具有显著的跨学科性,其学术活动的开展往往依赖于不同学科背景学者之间的学术交流,在这一背景之下,许多数字人文学术组织应运而生。数字人文组织联盟(Alliance of Digital Humanities Organizations,ADHO)是世界范围内影响力最大的数字人文学术组织,其学术活动的组织与运作模式对我国数字人文活动的开展具有重要的借鉴意义。

目前,针对ADHO的研究十分有限,相关研究包括:Weingart等[1]对ADHO年会的会议论文进行文献计量,分析其作者与主题分布特征;母咏然[2]在调查数字人文发展与服务策略的过程中,对ADHO及其活动进行了概述。上述研究尚未对ADHO学术活动进行系统性的梳理,也未基于相关活动提出启示。鉴于此,本研究以ADHO为研究对象,系统地分析与总结其学术活动,在此基础上提出相关建议,以期为我国数字人文学术活动的开展提供参考。

1 ADHO基本情况

ADHO的目标是应用数字技术,促进与支持人文、艺术学科的研究和教学,并将不同学科和专业背景的数字人文学者聚集在一起[3]。ADHO的起源可以追溯至ALLC/ACH会议。文学和语言计算协会(Association for Literary and Linguistic Computing,ALLC)、计算机与人文科学协会(Association for Computers and the Humanities,ACH)为20世纪70年代分别于欧洲和美国创立的数字人文组织,自1989年起,两个组织开始联合举办数字人文领域的年度学术会议,即ALLC/ACH会议。2002年于德国图宾根大学(Tuebingen University)举办的ALLC/ACH会议中,发起了成立ADHO的讨论。在此后的几次ALLC/ACH会议上,ADHO的章程与组织架构被逐步确立:在2004年ALLC/ACH会议上,ADHO指导委员会成立,指导委员会成员得到任命;2005年ALLC/ACH会议批准了ADHO的治理协议;2006年,ADHO正式成立,并在巴黎的索邦大学(Sorbonne University)举办了第一次年会。

ADHO本质上是一个伞式组织(umbrella organization),即由多个数字人文成员组织所构成的联盟性组织。值得注意的是,ADHO的性质为组织而非联盟。截至2022年5月,ADHO共包含11个成员组织(见表1)。在治理模式上,ADHO旨在实现各成员组织之间的协调,而非替代单个成员组织进行治理。

从表1可看出,ADHO的成员组织已覆盖欧洲、美洲的主要区域,亚洲、非洲也有部分数字人文组织加入ADHO。在ADHO的成员组织中,ACH、EADH、CSDH/SCHN、CenterNet均为影响力较大的数字人文组织,这反映出ADHO已发展成为全球性的重要数字人文合作组织。从ADHO的成员组织的加入时间看,ADHO的发展大致可以划分为两个阶段。第一阶段(2006—2012年):这一阶段加入的数字人文组织绝大部分成立时间较早且影响力较大,相关组织多来自于英语国家,在此阶段,ADHO的国际化程度尚不够高,包容性也不够强;第二阶段(2013—2021年):这一阶段许多新的成员组织加入ADHO,这些新成员组织均来自非英语国家,且部分成员组织来自发展中国家和地区,这些标志着ADHO在此阶段的国际化程度显著增高,包容性更强。

表1 ADHO的成员组织

ADHO的核心管理机构由三部分组成(见图1):成员组织董事会(constituent organizations board)、执行董事会(executive board)、常设委员会(standing committees)[4]。其中,成员组织董事会为ADHO的核心决策机构,由成员组织派代表组成,负责ADHO关键决策的制定,并负责任命执行董事会和常设委员会的成员。执行董事会为ADHO的执行机构,直接向成员组织董事会汇报和负责,其职能包括负责ADHO的日常运作管理,组织ADHO的财政,联络常设委员会和其他的下属组织,并保证ADHO的活动符合法律规定。常设委员会主要负责某一具体工作,如准入委员会(Admissions Committee)、奖项委员会(Awards Committee)、会议协调委员会(Conference Coordinating Committee)、基础设施委员会(Infrastructure Committee)、多语言与多文化委员会(Multi-lingualism & Multi-Culturalism Committee)。常设委员会除了要向成员组织董事会汇报之外,也要向执行董事会负责。

图1 ADHO的核心管理机构

除核心管理机构外,ADHO还针对一些特别需求设立了小组委员会和特设委员会。小组委员会是针对长期需求而设立的委员会,如传播团队(Communications Team)和计划委员会(Program Committee)。特设委员会是为了应对短期需求而设置的,如反种族主义小组(Anti-racism Working Group)是为了履行ADHO针对“黑人的命也是命”运动做出的9项承诺[5]而设立的存续时间为2年的委员会。存续期满后,特设委员会将解散或转设为常规委员会。小组委员会和特设委员会是ADHO中级别较低的管理机构,与常设委员会相比,其规模更小,任务更加具体,其设立反映了ADHO灵活性的一面。

ADHO的收入主要源自于其主办的期刊——《数字人文学刊》(Digital Scholarship in the Humanities,DSH)。以最新披露的2020年财务数据[6]为例,ADHO的总收入为126 878英镑,其中DSH为ADHO带来的收入为100 673英镑,占总收入的78%,而会员费用的收入则有26 205英镑,占总收入的21%。值得说明的是,近年来ADHO的收入中DSH带来的比例不断下降,在ADHO成立之初,其收入近乎百分之百依赖于DSH[7],这也从侧面反映出ADHO会员费用所占比例的上升。此外,ADHO的收入大体保持增长的趋势,在2018—2020年各年度平均保持了11%左右的增长率[6]。

2 ADHO开展的主要活动及特点

2.1 举办国际会议

ADHO所赞助和举办的国际数字人文大会(DH Conference)是数字人文领域具有国际影响力的学术会议之一。该会议的前身即ALLC和ACH联合举办的ALLC/ACH会议。国际数字人文大会每年举办一次,举办时间通常为每年6月或7月。国际数字人文大会从2006年首次在法国巴黎索邦大学成功举办后,截至2022年5月,已经成功举办了16次会议,会议举办地多为欧美地区高校[8]。

国际数字人文大会的第一个特点是开放性。会议上产生的所有成果会通过各种渠道向全社会免费发布,并且会议向全部有参与意向的学者开放,其参与费用也十分低廉,且为不同的与会者设置不同的价格档位,对学生和来自发展中国家的学者十分友好。例如,2022年在日本东京举办的国际数字人文大会,最低一档的注册费用为3 000日元[9]。

国际数字人文大会的第二个特点是国际性。该会议发展初期,与会者主要为来自欧美发达国家的学者,但ADHO迅速地意识到其他区域文化代表性不足的问题,从2012年开始逐步提升其他地区学者的参与度,并将2018年和2022年会议地点选在墨西哥和日本。为了更清晰地展示国际数字人文大会的国际性,本文基于大会论文题录数据[10]对2012—2020年会议论文作者的来源进行了计量。数据显示,其间有来自41个国家/地区的1 249位学者在国际数字人文大会上发布论文成果,会议作者的来源区域分布广泛,主要来自美国(35%)、英国(13%)、加拿大(13%)、德国(8%)、法国(3%)、澳大利亚(3%)、日本(3%)、荷兰(3%)等国家。

国际数字人文大会的第三个特点是综合性。近年来,各类数字人文会议鳞次栉比,但会议主题多集中于数字人文某一细分领域,综合性的国际数字人文会议数量较少,而国际数字人文大会论文涉足数字人文的各大细分领域,具有较强的综合性。此外,国际数字人文大会的会议议程设置涵盖了论文展示、海报展示、研讨会、启发谈话等多个分享交流环节,为不同需求的与会者提供了合适的会议内容。

国际数字人文大会的第四个特点是与其他ADHO活动的联动性较强。例如,特别兴趣小组在会议上组织研讨会,ADHO所组织的数字人文奖项大多在会议上颁发等。国际数字人文大会在ADHO活动中发挥了相当重要的串联作用,加之会议自身的高影响力,可以认为国际数字人文大会是ADHO最重要的活动。

除国际数字人文大会之外,ADHO的成员组织大多也会举办各自的数字人文会议,如中国台湾省数位人文协会于每年定期举办数位典藏和数位人文会议。ADHO还赞助或支持了多个数字人文细分领域的学术会议,如2017年举办的“数字世界中的传记数据会议”“文本编码联盟2012年年会”等,以促进数字人文的学术交流和发展。

2.2 主办学术期刊

ADHO的出版物包括期刊、书籍和会议论文集,其中影响力较大的为期刊。

ADHO期刊中成立最早、影响力最高的是DSH。DSH原名《文学和语言学计算》(Literary and Linguistic Computing),最初由ADHO的成员组织欧洲数字人文协会(European Association for Digital Humanities,EADH)组织出版。在EADH成为ADHO的创始成员组织后,EADH和ADHO共同出版该期刊,并于2015年更名为DSH。在更名前,该期刊主要刊登文体学、语言学和词汇计量学的论文,更名后成为数字人文领域的综合性期刊。《数字人文季刊》(Digital Humanities Quarterly,DHQ)和《数字研究》(Digital Studies/Le champ numérique,DS)都是数字人文领域的开放存取期刊,其中DHQ由ADHO和其成员组织计算机与人文科学协会(ACH)共同出版,DS则在加拿大数字人文学会(CSDH/SCHN)的指导下出版。

ADHO所主办期刊的第一个特点是高质量,在数字人文界具备较高的学术影响力,许多数字人文领域的研究均引证上述期刊的数据进行分析工作[11-12]。第二个特点是细分读者群体,提供多样化的文献服务。ADHO以非开放存取和开放存取两种形式分别为不同经济层次的读者提供服务,并且为英语读者和法语读者提供不同的期刊,满足读者的多样化需求。

2.3 赞助特别兴趣小组

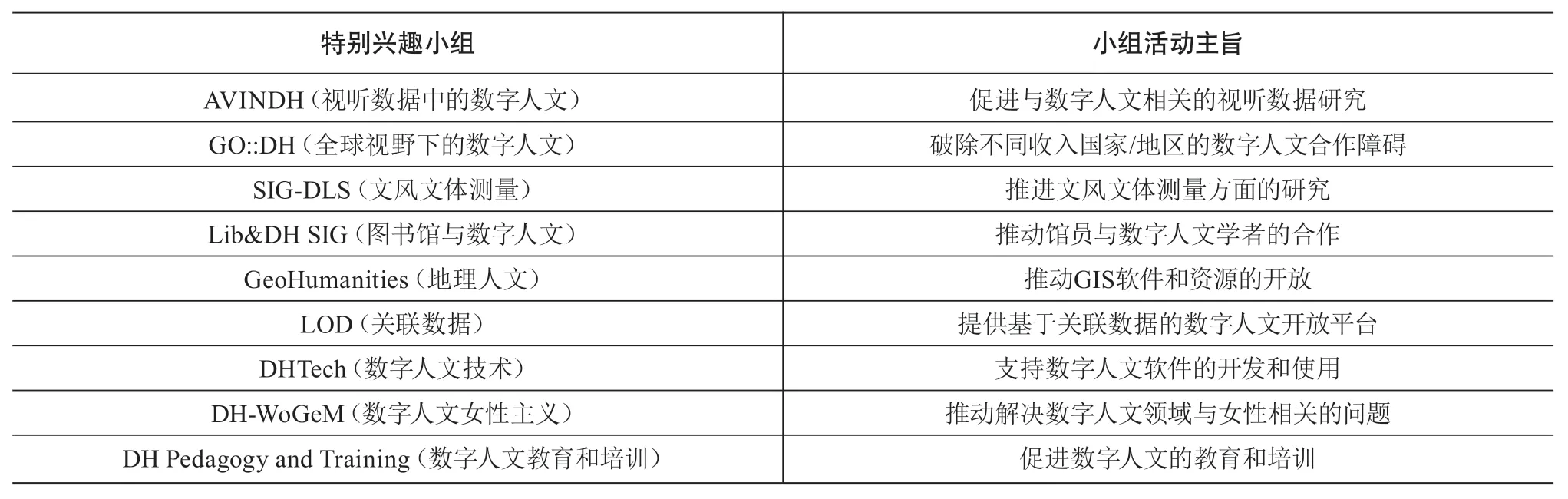

ADHO通过赞助特别兴趣小组(Special Interest Groups,SIG),使具有相似兴趣和专长的ADHO成员能够跟踪学术动态、交流学术思想。目前,ADHO共资助了9个特别兴趣小组(见表2),这些兴趣小组并非ADHO组织架构的一部分,可将其视为ADHO的外围社区组织,它们反映出ADHO社区的广度和深度。

表2 ADHO资助的特别兴趣小组及其主旨[13]

综合来看,这些特别兴趣小组主要服务于数字人文研究领域的现实需要,其类型可分成三类:第一类是专注于数字人文某个细分领域的小组,如AVINDH、SIG-DLS、GeoHumanities;第二类是更关注于某一群体的小组,如Lib&DH SIG、GO::DH、DH-WoGeM;第三类是为数字人文研究提供某一类型的基础设施的小组,如DH Pedagogy and Training、DHTech、LOD。

在交流形式上,多数特别兴趣小组借助邮件列表、在线论坛等渠道进行在线交流。部分小组如AVINDH与SIG-DLS则偏爱在国际数字人文大会上组织工具开发导向的研讨会,这些研讨会将研究工具的开发者与使用者集合在一起面对面交流,为相关数字人文工具开发提供了有利条件。一些小组成员共同参与数字人文学术活动,如GeoHumanities开发了一个数字人文地理项目数据库[14],GO::DH小组则发起了“80天环绕数字人文”项目[15]和“最小计算”[16]运动,这些活动很好地展示了数字人文研究的文化多样性。

2.4 设立数字人文奖项

ADHO目前颁发的奖项基本情况如表3所示。

表3 ADHO设立的数字人文奖项

在上述奖项中,最重要的是罗伯特布萨奖,该奖项以数字人文研究的先驱罗伯特·布萨命名,这一奖项也被认为是数字人文领域的最高奖项[17]。ADHO的奖项颁发具有三大特点:一是较为公正,均由各奖项委员会共同商议评定;二是奖项设置制度化,有稳定的颁奖频率和颁奖流程;三是重视对青年学者的资助,如会议助学金奖、保罗·福捷奖都是专门针对青年学者所颁发的奖项。

3 ADHO建设对我国的启示

数字人文是近年来我国学界方兴未艾的热点领域,但是我国数字人文学术活动仍有极大的发展空间。本文借鉴ADHO的经验并结合国内实际情况,为推动我国数字人文发展提出参考建议。

3.1 建设多层次的数字人文合作组织

数字人文领域具有显著的跨学科性质,故不同学科数字人文研究者之间的交流合作显得尤为必要;此外,跨机构和地区的学术合作有利于学术思想的碰撞,为学术创新提供条件,故跨机构、跨地区的交流合作在数字人文发展中具有重要作用。ADHO的成立初衷之一就是为了促进世界各地的跨学科数字人文学者间的交流合作,ADHO所举办的活动也很好地体现了这一初衷,国际数字人文大会为世界范围内的数字人文研究者提供了交流合作的实体场所,ADHO创办的期刊和特别兴趣小组也为多学科背景的数字人文学者提供了学术交流的平台,总体来看,ADHO有效地发挥了促进数字人文领域交流合作的作用。

与欧美发达国家相比,我国的数字人文发展总体上处于起步阶段,同时在数字人文学术发展过程中也存在一定的反思和争议[18-19]。建设数字人文合作组织既有利于为我国数字人文研究者提供更多的交流机会,促进我国研究数字人文领域的合作,提高科研产出;也有利于更好地促进学术讨论以达成共识,巩固数字人文的学科地位,提升我国的数字人文的学术影响力。

目前,我国大陆地区尚缺乏具有较大学术影响力的数字人文合作组织。尽管众多高校和科研院所高度重视数字人文的发展,相关会议与学术活动也如火如荼开展,但数字人文的学术合作仍缺乏主导机构的协调和足够的治理规范。在此背景下,构建全国性和区域性的数字人文合作组织具有较大必要性,所建立的数字人文合作组织可以借鉴ADHO的治理结构进行制度设计,即由区域高校、科研院所构建区域性的数字人文合作组织,负责区域内数字人文合作活动的开展;再通过构建全国性的数字人文合作组织,负责主办全国性的数字人文年会,并为区域组织的活动提供协调与支持,最终形成多层次的数字人文合作组织。

3.2 营造数字人文学术生态系统

有学者认为数字人文拥有专属这一领域的学术团体、出版物、国际学术活动,这证明数字人文从学科建设角度来说已经成为一门独立学科,并在此基础上发展成了一个“学术生态系统”[20-21]。相较而言,ADHO如同数字人文这个大的学术生态系统中的一个小的子生态系统,因为ADHO同样拥有学术团体、出版物、国际学术交流等一些活动,且这些活动之间的联动性较强。如特别兴趣小组AVINDH曾在DHQ上发布视听资料特刊,许多的特别兴趣小组的研讨会依附于国际数字人文大会存在,罗伯特布萨奖的获奖者也会在国际数字人文大会上发表主旨演讲,此类例子不胜枚举。ADHO在数字人文学术圈中更像是起到“黏合剂”的作用,将分散在世界各地的分属不同学科和地区的数字人文研究者汇聚到一起,聚合成一个国际社区,以促进数字人文的整体发展。

刘炜等[22]认为数字人文基础设施可以分为核心层、中间层、外围层,这些相互作用,形成一个自我运行和持续发展的有机整体,与该观点类似的是Anderson等[23]认为以“数字生态”的方式去架构数字人文研究的基础设施是较为妥当的方式。在数字人文基础设施的核心层,ADHO出版的期刊及国际数字人文大会的出版物为研究者提供了研究素材的保障。在中间层,ADHO提供了各种工具的开发和研讨会,并发展了一些清单类型的数据库,并把领域专家和数据科学家汇集在一起。在外围层,ADHO通过国际数字人文大会和出版物为数字人文成果的发布提供了渠道,并通过如Twitter、Youtube等信息渠道进行交互。综上,ADHO为数字人文提供了较为完整的基础设施,并且这些基础设施之间联系密切,组成了数字人文的有机整体或称为“数字生态”。

近年来,我国已经开展了众多数字人文学术活动,但是这些学术活动之间仍缺乏足够的联动性。本研究建议可以在建立数字人文合作组织的基础上,发挥数字人文合作组织的“黏合剂”作用,开展数字人文会议、出版数字人文期刊、组建特别兴趣小组,并加强各活动之间的联动性,使得多个学术活动连接成一个紧密的学术生态系统。更进一步地,可以由数字人文合作组织开发研究工具和文献数据库、知识库,为数字人文研究提供更好的基础设施,以推动我国数字人文研究的良性发展。

3.3 培育数字人文新生力量

数字人文和传统人文学科的研究方法差异较大,使用的新技术、新方法较多,而青年学者更容易接受新的研究范式,故青年学者是实现数字人文可持续发展的保障力量。ADHO采用多种创新手段培育青年学者。一方面,构建面向数字人文教育的特别兴趣小组。如DH Pedagogy and Training为专注于数字人文教育的小组,支持DH培训网络[24]的运作;除该小组之外,GeoHumanities和LOD也参与了教育方面的支持;而AVINDH、SIG-DLS更是十分注重相关研究工具的培训,这些都反应出ADHO在数字人文教育方面发挥着积极作用。另一方面,ADHO通过设立奖项的方式为青年数字人文学者提供资金支持,如在ADHO的数字人文奖项中,为青年研究者提供了会议助学金奖和保罗·福捷奖以鼓励和帮助该群体更好地研究。

近年来,我国数字人文界开始重视青年人才的培育,如众多高校开设数字人文课程[25-26]、中国人民大学设置了数字人文硕博士学位点,但也需要意识到我国数字人文教育与国外仍有一定的差距,数字人文课程的普及程度不高,数字人文学位点的建设仍处于起步阶段;另外,我国的数字人文基础设施建设和相关工具的开发建设尚不完善,许多青年数字人文学者并不具备良好的研究条件。因此,我国的数字人文合作组织可以借鉴ADHO经验,通过各种创新手段加强对青年人才的培育,可以考虑成立专门的数字人文教育小组,为数字人文教育提供交流的场所和机会。此外,有必要设立青年学者专项奖,为具备优秀成果的青年学者提供经费支持,为数字人文发展培养生力军。

3.4 参与国际性数字人文组织

国际合作有助于提升数字人文研究的开放性和包容性。近年来,我国数字人文领域不乏国际合作的优秀成果,如北京大学与哈佛大学等机构联合建设的中国历代人物传记数据库(CBDB)、复旦大学与哈佛大学等机构共同建设的中国历史地理信息系统(CHGIS)均为此类典范。以ADHO为代表的数字人文国际合作组织有助于推动数字人文领域的国际交流,然而从前述调研结果可以发现,我国(特别是大陆地区)数字人文界在ADHO的参与程度仍较低。

刘炜等[27]曾建议我国学者应积极参加国际数字人文项目、联盟、会议。笔者也建议可以在成立数字人文合作组织的基础上,以数字人文合作组织为成员单位加入国际性数字人文联盟或成为其合作伙伴,这可以使我国的数字人文学术社区更好地融入国际数字人文的学术生态系统中,在国际数字人文学界更多地展示中国的数字人文研究成果,也更好地吸纳国际数字人文发展中的先进经验,分享国际组织中的相关资源。

4 总结

本研究对ADHO的治理方法和学术活动进行了调查梳理。通过调查发现,ADHO通过伞式组织实现各成员组织之间的协调和支持,通过举办国际会议、创办学术期刊、赞助特别兴趣小组和设立数字人文奖项等多种活动形式促进国际数字人文界的交流合作。我国数字人文界目前尚缺乏具有较大影响力的数字人文合作组织,参与数字人文国际交流的程度也较低,这制约了我国数字人文研究的发展。因此,本研究建议我国数字人文界可借鉴ADHO的治理经验和活动模式,建设多层次的数字人文合作组织,营造数字人文学术生态系统,采用创新手段培育数字人文新生力量,并积极参与国际性数字人文组织,以促进我国数字人文的发展。