西藏唐加地区卓隆普斜长角闪岩锆石U-Pb年代学、地球化学及地质意义

2022-09-28朱利东杨文光麦源君张洪亮

钟 摇,朱利东,杨文光,解 龙,麦源君,张洪亮,李 楠,周 豫

(1.成都理工大学沉积地质研究院,四川成都 610059;2.成都理工大学地球科学学院,四川成都 610059)

0 引言

松多榴辉岩的发现在拉萨地体内部划分出一条新的超高压变质带(杨经绥等,2006),由此,该地区研究引起了地学界的广泛关注。大量年代学、矿物学研究工作相继展开并提出大量认识(陈松永等,2007;李天福等,2007;李兆丽等,2008;Chen et al.,2009;Yang et al.,2009;Cheng et al.,2012,2015;Wang et al.,2019)。根据松多榴辉岩原岩年龄,李兆丽等(2008)认为松多特提斯洋的打开时间在晚石炭世之前。而松多榴辉岩是典型的MORB型玄武岩,在261 Ma发生超高压变质作用形成(陈松永等,2007),它记录了松多古特提斯洋的深俯冲进变质作用及折返退变质过程(李天福等,2007;Zeng et al.,2009)。随后,越来越多榴辉岩被先后报道,例如吉朗榴辉岩(Cheng et al.,2012)、白朗榴辉岩(Cheng et al.,2015)和新达多榴辉岩(李鹏等,2017)等。至此,松多地区榴辉岩相关研究得到的大量年代学数据已大致框定了松多古特提斯洋的时间演化序列(李兆丽等,2008;Cheng et al.,2012,2015;Zhang et al.,2019)。

综合已有研究,松多古特提斯洋的研究还存在如下欠缺。其一,现有研究主要集中于松多乡附近,对于邻区研究相对缺乏,而松多古特提斯洋的残余记录应当不仅仅只局限于松多乡。亦即,松多古特提斯洋的“时空演化序列研究”在“空间”方面还有待更多资料的丰富。其二,大洋俯冲演化直接相关的弧岩浆活动的报道较少(李楠等,2020)。唐加地区区域地质调查发现,与松多榴辉岩同时期的蛇绿岩向西可延伸到唐加乡一带①,“唐加-松多古特提斯洋”由此确立(卢志友,2019;解超明等,2020)。同时,从洛巴堆组火山岩中解体出大量具备不同地球化学性质的不同时代地质体残片,这些新资料的发现为松多古特提斯洋的演化提供了大量数据支撑。

为探明松多古特提斯洋演化在邻区的响应,丰富区域资料,本文报道了西藏唐加地区卓隆普具有岛弧性质的斜长角闪岩。结合岩相学特征,本文利用锆石U-Pb年代学和全岩地球化学分析,探讨该套岩石的形成时代、背景、成因以及地质意义。

1 地质背景

青藏高原由四大块体组成,由北至南依次为松潘-甘孜地体、羌塘地体、拉萨地体(冈底斯)以及喜马拉雅地体(图1a),是多个块体于不同时期拼合造山而成(潘桂棠等,1996,2006,2012;Dewey,2005)。拉萨地体位于青藏高原腹地,是其重要组成部分之一。该地体南北两侧分别由雅鲁藏布江缝合带(IYSZ)及班公湖-怒江缝合带(BNSZ)所围限(Dewey et al.,1988;Yin and Harrison,2000)。拉萨地体因记录了青藏高原自古特提斯至新特提斯以来的构造演化而备受关注(朗兴海等,2010)。2006年,松多榴辉岩的发现将“松多古特提斯洋”引入人们的视线,并在拉萨地体内部划分出一条新的缝合带——松多超高压变质带(杨经绥等,2006)。已有资料表明,该构造带上存在大量呈带状产出的榴辉岩和蛇绿岩,是松多古特提斯洋洋壳的残余(杨经绥等,2006;Cheng et al.,2012,2015;黄杰等,2015;李鹏等,2017;王斌等,2017;Wang et al.,2019)。

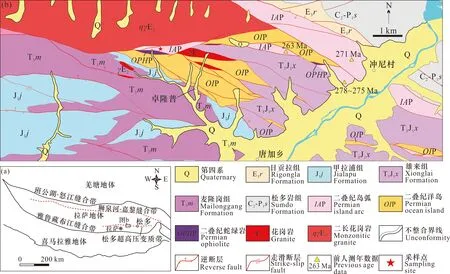

图1 青藏高原地质简图(a,据曾庆高等,2020修改)及西藏唐加地区卓隆普地质简图(b)

研究区位于松多乡西侧唐加乡附近,近北西-南东向的米拉山逆冲断裂将研究区划分为却桑-松多和拉萨-沃卡两大地层区。前者主要包括上石炭统-下二叠统松多岩组(C2-P1s)以及大量呈透镜状产出的构造夹片。大量地质调查数据资料显示,这些残片是不同时代、不同构造背景环境下的产物,它们是大洋演化以及增生过程的残余,其中就包括与大量松多榴辉岩同期的大洋演化产物。例如,具有岛弧成因的二叠纪岩石组合(IAP)、二叠纪蛇绿岩(OPHP)以及典型洋岛特征的岩石组合单元(OIP)等(Zhong et al.,2021),岩性主要涵盖了玄武岩、安山岩、凝灰岩、辉长岩以及灰岩等。南西地层区主要是一套(次)稳定相沉积,以上三叠统麦隆岗组(T3m)及下侏罗统甲拉浦组(J1j)为代表(图1b)。本文于研究区内卓隆普发现一套以夹片形式产出的斜长角闪岩,与周围地质体均呈断层接触。

2 岩石学特征

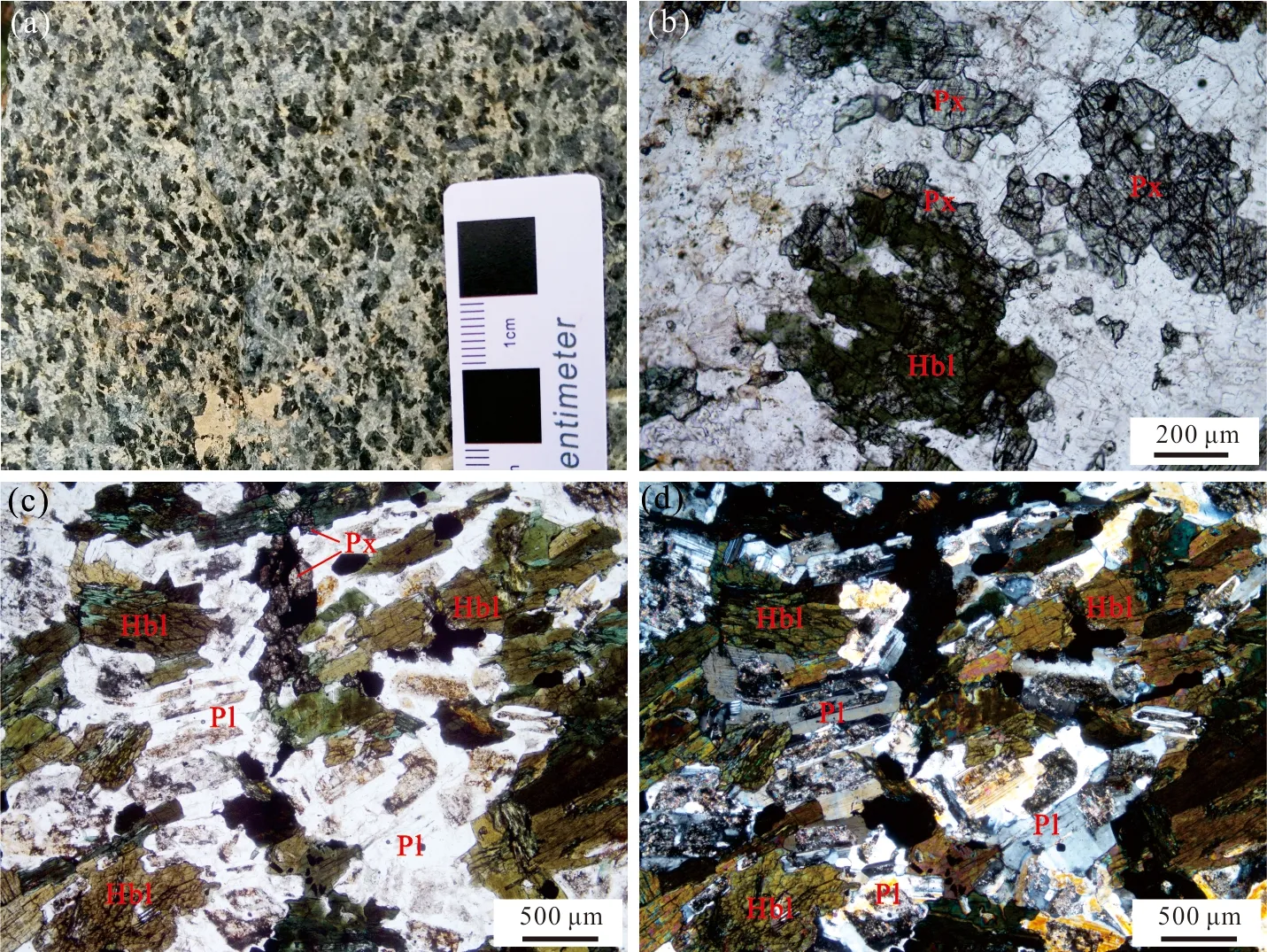

斜长角闪岩野外呈(深)灰色,块状构造(图2a)。手标本上可见暗色矿物与浅色两类,暗色矿物呈柱状主要为角闪石;浅色部分主要矿物组成为灰白色板条状长石,矿物粒径多在1~3 mm。岩石在镜下具变余辉长结构,长板状自形斜长石呈格架状分布,暗色矿物大多已由辉石(Px)转变为角闪石(Hbl),局部地方残余少量辉石,但表面变质现象同样明显(图2b)。暗色角闪石约占43%,呈棕色及黄绿色,多色性明显(图2c),正交镜下基本不显干涉色,矿物表面少量绿泥石化现象。斜长石(Pl)约54%,普遍发育聚片双晶,矿物表面有绢云母化变质(图2d)。镜下特征表明岩石发生明显角闪岩相变质作用。同时,根据岩石显微变余辉长结构,本次研究认为斜长角闪岩原岩应该为辉长岩。

图2 卓隆普斜长角闪岩野外露头及显微照片

3 分析方法

本次在唐加卓隆普共采集地球化学分析样品5件。为保证数据有效性,野外采样过程中避开表层风化较严重岩石。样品主、微量以及稀土元素测定于广州澳实矿物实验室完成。主量元素利用X射线荧光光谱分析(ME-XRF26d)完成;稀土元素使用等离子体质谱仪分析(ME-MS81);微量元素利用质谱/光谱综合分析(ME-MS61)。测试分析结果见附表1。

为限定岩石形成时代,采集年龄样品1件,岩性为斜长角闪岩。锆石挑选等前期工作在河北省廊坊市宇恒矿岩技术公司完成,同位素定年及微量元素测定工作利用LA-ICP-MS于武汉上谱分析科技有限责任公司分析完成。ICP-MS型号Agilent 7500,具体参数及流程见Liu et al.(2008,2010)。样品U-Pb年龄协和图及加权平均年龄计算采用Isoplot/Ex_ver3(Ludwig,2003)完成。测试结果见附表2。

4 分析结果

4.1 全岩地球化学组成

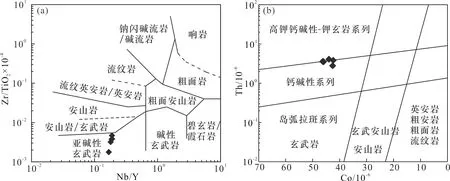

样品主量元素测试结果显示:烧失量平均1.98%,表明岩石受风化作用影响较小。在剔除样品烧失量后,岩石SiO2含量在44.64%~45.3%,平均44.97%;Al2O3含量为16.31%~16.88%;Ti2O约1.58%~1.71%,平均1.66%;TFe2O3含量平均为13.23%,MgO含量平均6.7%,TFeO/MgO约1.77,具有相对富铁特征;Mg#范围在52.68~55.15。Na2O的含量为2.35%~2.54%,全碱含量(K2O+Na2O)3.51%~3.71%。考虑到岩石所遭受的变质作用,本次研究以受变质作用影响微弱的元素及氧化物进行样品岩性判别投图。在Nb/Y-Zr/TiO2图中(图3a),样品落于亚碱性玄武岩系列区域,在Co-Th图中(图3b),样品落于钙碱性系列。

图3 Nb/Y-Zr/TiO2(a)(据Pearce,1996)与Co-Th(b)(据Hastie et al.,2007)图解

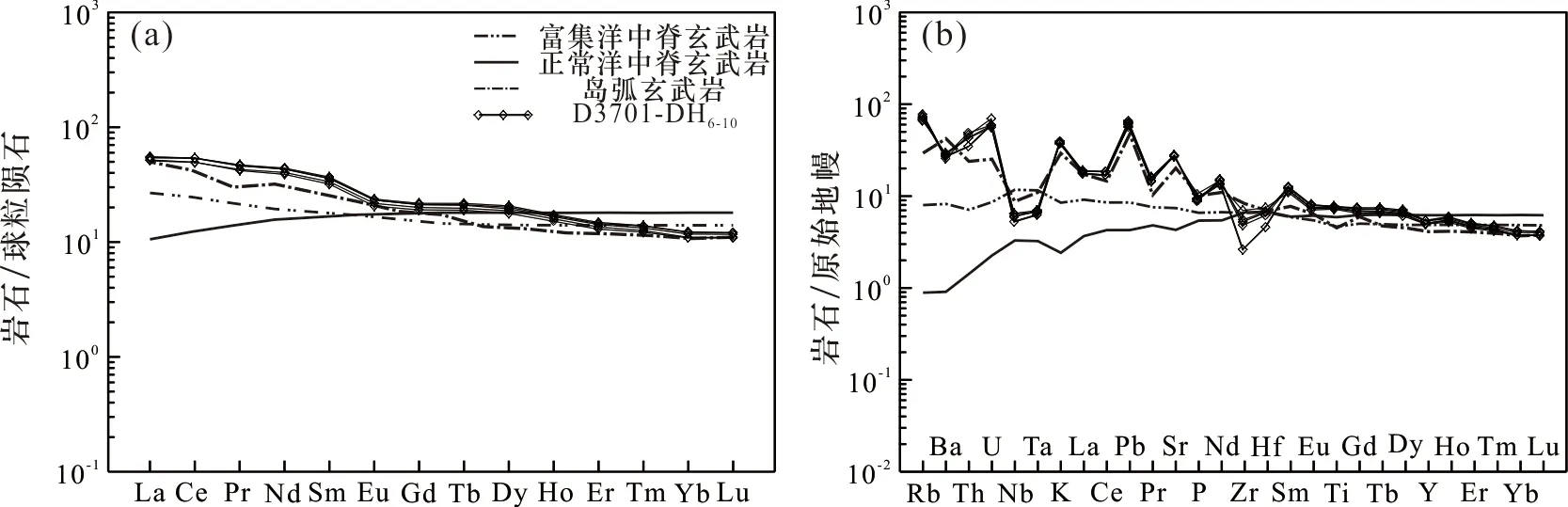

卓隆普斜长角闪岩总稀土元素含量(∑REE)为86.87×10-6~96.47×10-6,平均92.28×10-6;轻稀土(LREE)含量为72.09×10-6~79.51×10-6,重稀土(HREE)含量为14.79×10-6~16.97×10-6,LREE/HREE为4.69~4.88。在球粒陨石标准化分布图上(图4a),曲线表现明显“右倾”趋势,上述特征表明样品富集轻稀土。δEu约0.81,弱铕异常。在微量元素原始地幔标准化蛛网图上(图4b),显示富集强不相容元素(Rb、Ba、Pb等)及Nb-Ta负异常特点。对比来看,样品与典型岛弧玄武岩(Kelemen et al.,2007)具有较好的一致性。因此,初步认为卓隆普斜长角闪岩原岩产于岛弧环境。

图4 卓隆普斜长角闪岩稀土元素球粒陨石标准化分布图(a)和微量元素原始地幔标准化蛛网图(b)

4.2 锆石U-Pb年龄

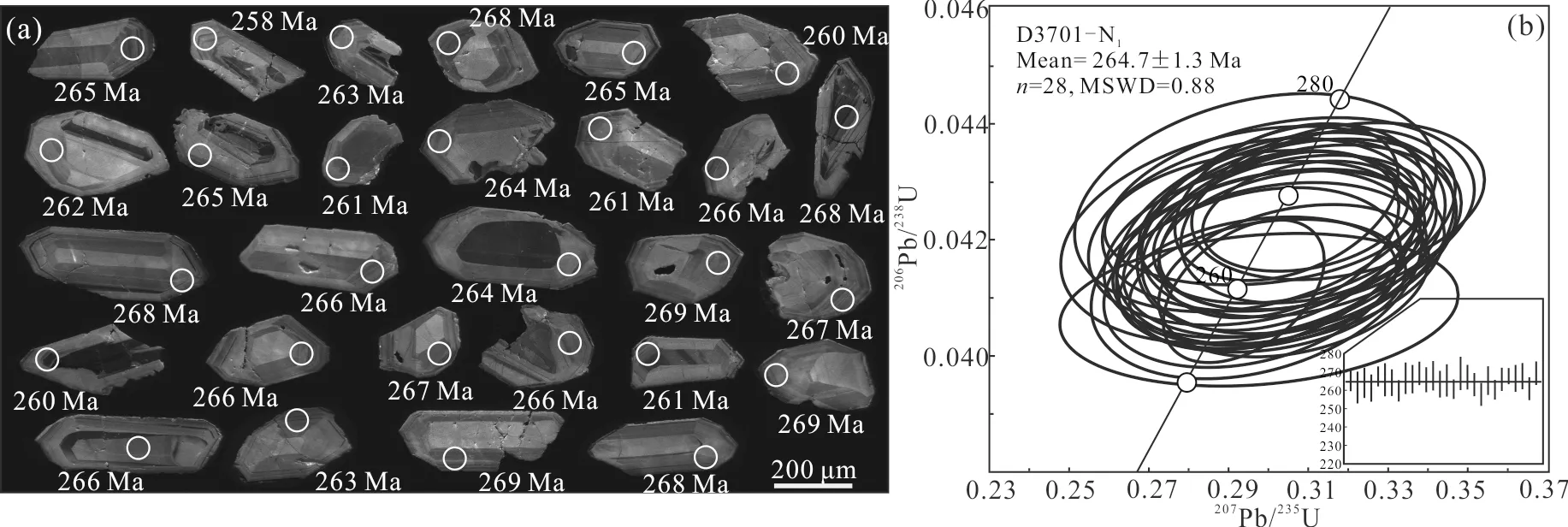

本次研究共选取30个测点进行锆石U-Pb年代学测试,测试结果见附表2。去除协和度较低点后,获得有效U-Pb年龄共29个。测点D3701-N1-12年龄(287 Ma)明显老于其他年龄数据,本文认为可能为捕获锆石,故为该点未参与加权年龄计算。CL图显示(图5a),大多数锆石表现出较为一致的特征:形态完整,自形程度较高;长介于120 ~ 210 μm,宽介于40 ~ 95 μm,长宽比约2:1~4:1。大多锆石具较宽的岩浆振荡环带,符合基性岩浆成因锆石特征(Hoskin and Black,2000;Andersen,2002)。锆石Th含量为76.6×10-6~4216×10-6,U含量为119×10-6~1384×10-6,Th/U值在0.40~3.05,均大于0.4,亦表明锆石的岩浆成因(Belousova et al.,2002)。据此,样品锆石U-Pb年龄可以认为是斜长角闪岩原岩成岩年龄。加权平均计算获得206Pb/238U年龄为264.7±1.3 Ma(n=28,MSWD=0.88)(图5b),形成时代为中二叠世。

图5 卓隆普斜长角闪岩锆石阴极发光照片(a)及锆石U-Pb年龄协和图(b)

5 讨论

本次样品经历了角闪岩相变质作用改造,样品中大多辉石已变质形成角闪石,某些元素可能会受到变质作用的影响。因此,利用元素讨论岩石成因和源区性质之前有必要判断元素的活动性及其受到变质作用的影响程度(Xu et al.,2002;解超明等,2019)。主量元素以及部分大离子亲石元素(Sr、Rb等)在变质作用过程中常发生迁移,因而不宜用来讨论岩浆系列和岩石成因。相反,稀土元素与高场强元素(Th、Nb、Ta、Zr、Hf、Y)是相对稳定的(Rolliso,1993;Kerrich et al.,1999)。解超明等(2019)利用元素与最不活动性元素Zr双变量图解来判别变质作用对岩石元素组成的改造。结果发现,Th、Nd、Nb、Ta、La、Gd、Yb、Sm等稀土元素与Zr具有较高的一致性,Hf、U、Ni、Cr等微量元素与Zr亦具有较高的相关性。这一现象表明上述元素在变质过程中能够保持稳定,基本能代表变质岩石原岩的元素含量和特征。因此,本文在后续研究中选择受变质作用影响不显著元素进行。

5.1 岩石成因及岩浆源区

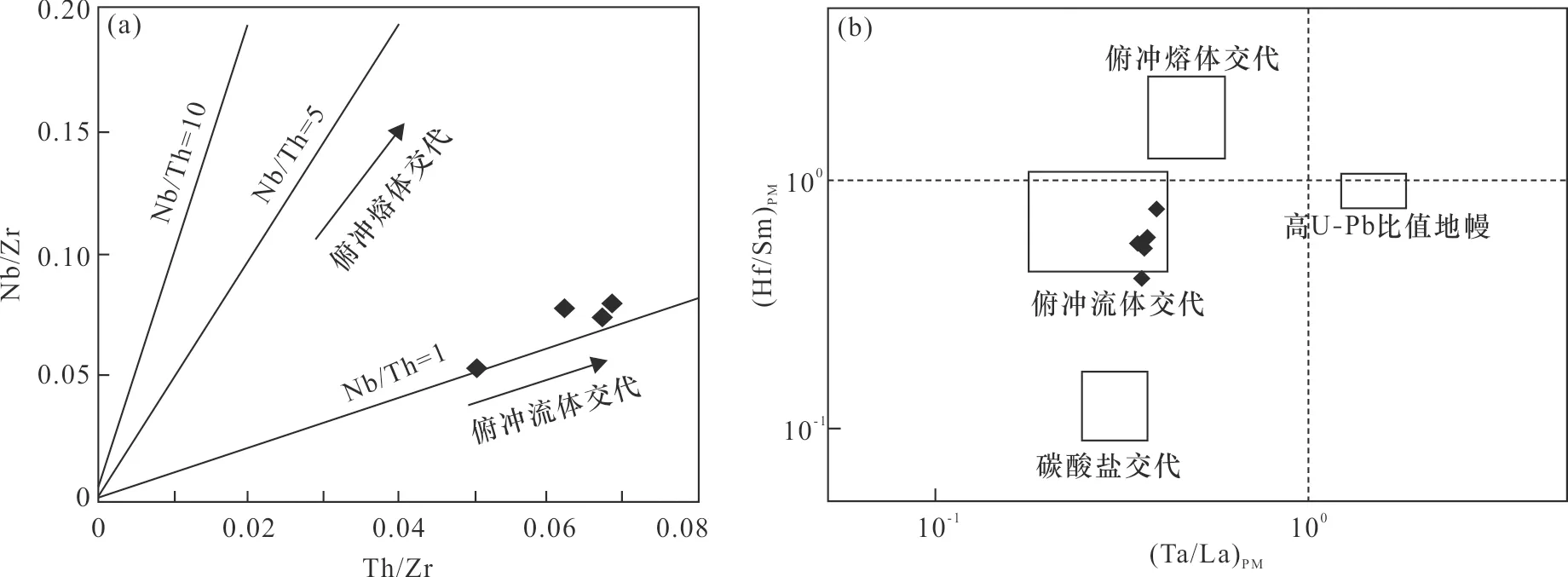

卓隆普斜长角闪岩稀土元素球粒陨石标准化分布模式以及微量元素原始地幔标准化模式图(图4)与典型岛弧玄武岩(Kelemen et al.,2007)的高度一致性暗示了本文样品的岛弧岩浆成因。样品显著富集强不相容元素(Rb、Ba、Pb等)及强烈的Nb-Ta负异常等特点暗示形成过程与俯冲作用相关。卓隆普斜长角闪岩Nb/U为介于2.88~3.90(均值3.40),在俯冲带流体Nb/U≈0.22(Ayers,1998)及全球俯冲沉积物Nb/U≈5.0(Plank and Langmuir,1998)之间,亦指示俯冲作用的存在及其可能的岩浆成因。岛弧活动相关岩浆主要由俯冲大洋板片和洋壳物质重熔融熔体以及俯冲洋壳和沉积物脱水形成的俯冲流体交代上覆地幔楔形成,这些岛弧岩浆具有其特有的地球化学特征(Elliott et al.,1997)。消减沉积物熔体具有相对较高的Th、Pb量及较低的Ce/Th(≈8)、Ce/Pb(≈3)、Ba/Th(≈111)比值(毛启贵等,2014),卓隆普斜长角闪岩Ce/Th介于7.69~10.17(平均8.73),Ce/Pb在6.70~8.13(平均7.26),Ba/Th平均53。上述比值特征显示本文斜长角闪岩原岩岩浆有一定的消减沉积物熔体加入。研究表明,沉积物和地壳物质的加入均能造成来自亏损地幔岩浆的Ce/Pb及Nb/U比值显著降低(Klein and Karsten,1995)。因此,我们认为卓隆普斜长角闪岩原岩岩浆可能还受到轻微的地壳物质的混染作用。锆石U-Pb年龄中发现的极少捕获锆石以及低SiO2、略高的Mg#也支持这一论断(钱程等,2019)。另外,在Nb/Zr-Th/Zr图解中,样品表现出明显的流体俯冲交代趋势(图6a),而在(Hf/Sm)PM-(Ta/La)PM图解中,样品均落入俯冲流体交代区域内(图6b),说明岩浆形成过程中俯冲流体交代作用显著。综上,卓隆普斜长角闪岩原岩岩浆由俯冲大洋板片和洋壳物质融熔体以及其脱水过程中形成的俯冲流体交代上覆地幔楔形成,岩浆上升过程中可能受到轻微的地壳物质混染。

图6 Th/Zr-Nb/Zr(a)(据Woodhead et al.,2001)及(Ta/La)PM-(Hf/Sm)PM(b)图解(据La flèche et al.,1998)

5.2 构造环境

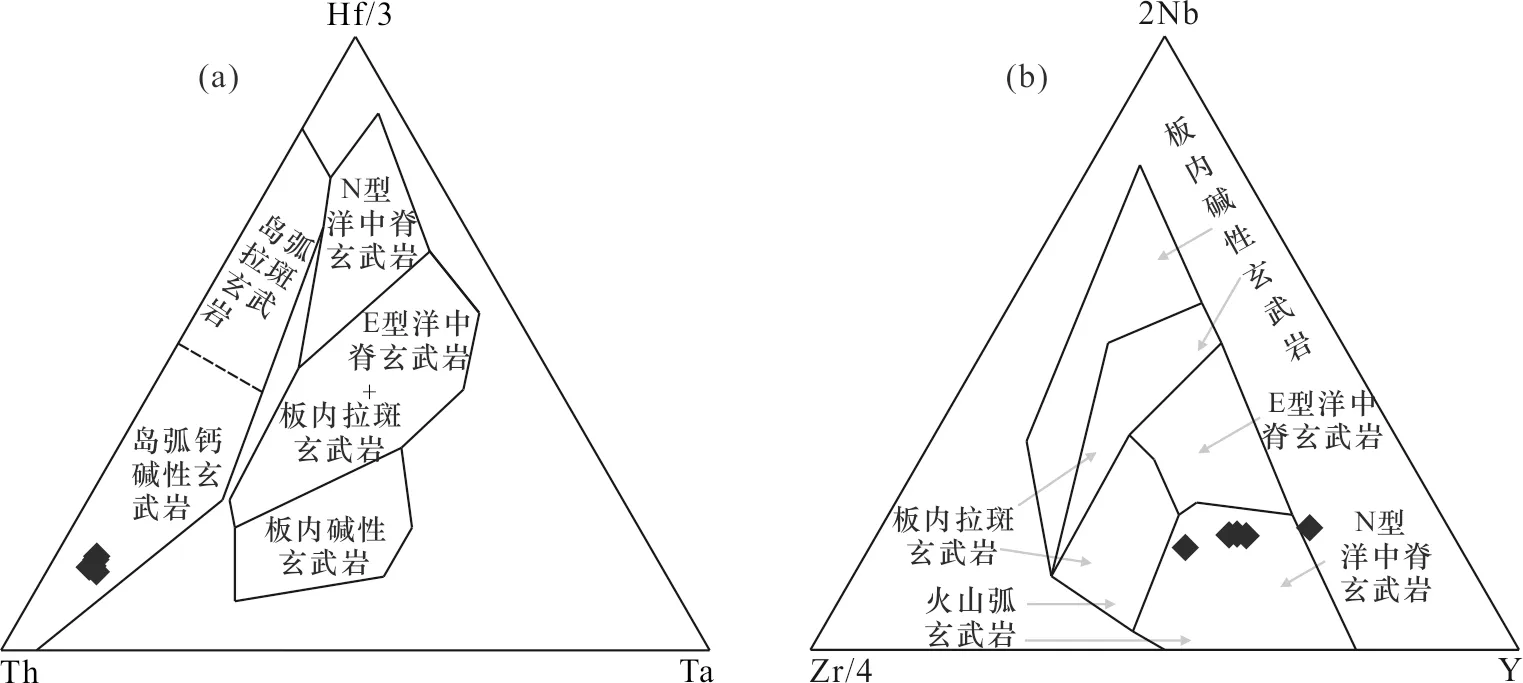

样品稀土及微量元素配分模式图(图4)及上文讨论基本表明了卓隆普斜长角闪岩的岛弧构造环境。Nb、Ti、Th、Ta、Zr以及Yb等高场强元素(HFSE)作为判别岩石不同大地构造环境最有效的判别因子已被广泛应用(Winchester and Floyd,1977;Pearce,2008;Dilek and Furnes,2014)。为进一步明确岩石的形成背景,本次研究利用多种判别图解进行岩石构造背景判别。在Hf/3-Th-Ta判别图解中,所有样点落于岛弧钙碱性玄武岩区域(图7a),而在2Nb-Zr/4-Y三角图解中,卓隆普斜长角闪岩落入火山弧玄武岩+正常洋中脊玄武岩区域内(图7b),这说明了岩石与岛弧背景的亲缘性。

图7 卓隆普斜长角闪岩原岩构造环境判别图解(a,据Wood et al.,1979;b,据Meschede,1986)

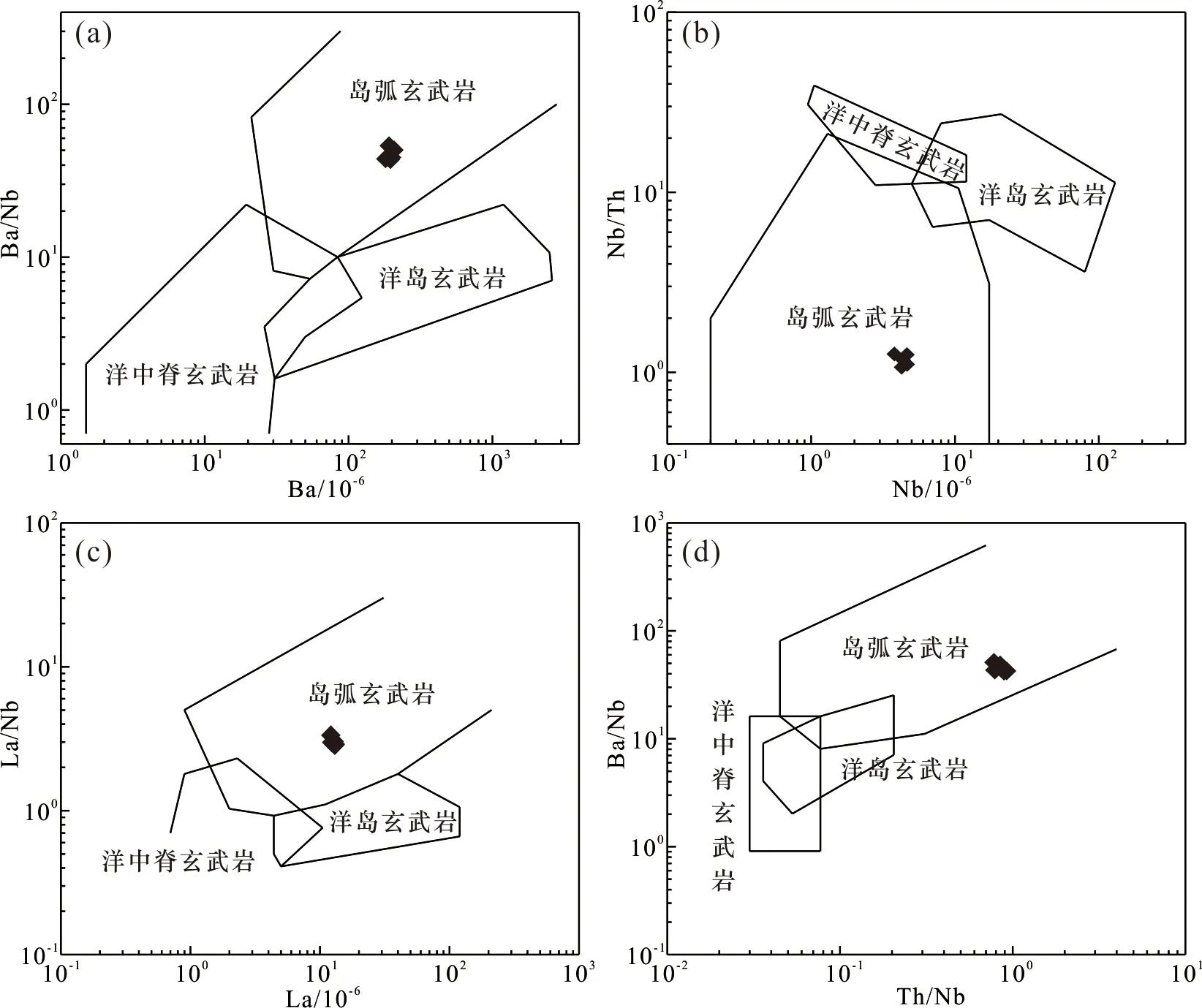

在2Nb-Zr/4-Y三角图解中(图7b),洋中脊玄武岩(MORB)和岛弧玄武岩(IAB)区域有一定的叠置。MORB和板内玄武岩与岛弧玄武岩岩浆源区的最显著差别在于它们不会受到俯冲作用的影响(杨婧等,2016)。因此,利用能直接示踪源区特征的痕量元素指标,就可以较好地将MORB与IAB分开。Nb、La、Ba、Th作为(较)稳定元素,其比值可以较好地反映岩浆源区的特征并有效区分开MORB与IAB分开,因为相比于MORB而言,低Nb和高Ba异常岛弧玄武岩是最为突出和最稳定的地球化学特征(李曙光,1993)。在Ba-Th-Nb-La各类图解中,本文样品均位于岛弧玄武岩区域(图8)。岛弧玄武岩总体上还以低Zr含量(<130×10-6)、低Zr/Y比值(<4)为特征(夏林圻等,2007),本文样品Zr含量平均57×10-6,Zr/Y比值均在4以下(平均2.37),符合岛弧玄武岩变化范围。样品特征元素比值Ba/La(15.32),Zr/Nb(12.99),Nb/Th(1.18),Th/Nb(0.85),与典型岛弧玄武岩(分别为21,17,2.75,0.36)相接近(杨婧等,2016),而与平均OIBs比值(分别为9.46、5.83、12.0、0.08)(Sun and McDonough,1989)及平均MORB比值(分别6.5、24、14、0.06)(王金荣等,2017)相去甚远,上述特征再次印证了岩石与岛弧玄武岩的亲缘性。综上,本次研究认为卓隆普斜长角闪岩原岩形成于俯冲相关的岛弧环境。

图8 卓隆普斜长角闪岩原岩构造环境判别图解(据李曙光,1993)

5.3 地质意义

最新区域地质调查显示,研究区内存在大量具备不同地球化学性质的不同时代地质体残片,它们是唐加-松多古特提斯洋增生杂岩的重要组成部分①,这些残片与松多附近榴辉岩、蛇绿岩以及洋岛是不同地区的残余记录(李楠等,2020;解超明等,2020)。从区域数据来看,所获得的松多古特提斯洋洋壳年代学数据主要为306~270 Ma之间(李兆丽,2008;Cheng et al.,2012;Wang et al.,2021)。结合区域上洋岛成因岩浆岩年龄数据(269~260 Ma,Wang et al.,2019;264 Ma,Zhong et al.,2021),说明在晚古生代-中二叠世期间松多古特提斯洋仍具有一定规模。松多榴辉岩的峰期变质年龄为260 Ma(陈松永,2007)以及其后发现的吉朗榴辉岩(Cheng et al.,2012)、白朗榴辉岩(Cheng et al.,2015)以及新达多榴辉岩(李鹏等,2017)等结果表明,区域上洋壳的深俯冲发生在260~230 Ma,这说明大洋俯冲作用必然开始于260 Ma之前。

洋壳的俯冲增生过程被认为是新生陆壳形成的最初阶段,与俯冲相关的岛弧岩浆活动则是洋壳俯冲作用的最直接地质记录(肖庆辉等,2016),而松多古特提斯洋的俯冲时间一直未得到较好约束。耿全如等(2007)认为从洛巴堆组中早-中期火山岩壳源成分的增加暗示了由初始岛弧到大陆边缘岛弧的转换。但这一认识仅仅是依靠岩层的上下叠置关系,并没有精确的年代学数据约束,直到近年来才陆续报道出精确的俯冲相关弧岩浆年代学数据。例如,唐加冲尼(村)地区具有弧岩浆性质的铁镁质岩石(271 Ma,李楠等,2020)、闪长岩(263 Ma,于云鹏,2020)以及长英质凝灰岩(278~275 Ma,麦源君等,2021)。本文新发现的大洋俯冲相关弧岩浆岩为限定唐加-松多古特提斯洋俯冲时限提供了新的研究资料。综上,结合区域资料,本次研究认为唐加-松多古特提斯洋于265 Ma(甚至更早)之前已经即发生俯冲。

6 结论

(1)唐加卓隆普斜长角闪岩原岩形成年龄为264.7±1.3 Ma,属中二叠世。

(2)卓隆普斜长角闪岩显著富集大离子亲石元素(LILEs),具有强烈的Nb-Ta负异常,指示其原岩形成于俯冲背景下的岛弧环境。

(3)斜长角闪岩原岩岩浆由俯冲大洋板片和洋壳物质融熔体以及其脱水过程中形成的俯冲流体交代上覆地幔楔形成,岩浆上升过程中可能受到一定的地壳物质混染。

(4)唐加-松多古特提斯洋在中二叠世之前已经发生俯冲。

致谢:感谢野外采样过程中陶刚、卢志友等人的帮助!感谢审稿专家的建设性意见,为文章的提高和完善提供了极大帮助!

[注 释]

① 朱利东,杨文光,王刚,等. 2019. 西藏唐加地区H46E013006、H46E013007、H46E013008、H46E013009幅1:5万区域地质调查报告[R].