西藏贡觉盆地古近系贡觉组重矿物分析及地质意义

2022-09-27李腾飞朱志军周世豪陈高雨严锦洁

李腾飞,朱志军,丁 婷,周世豪,谢 林,陈高雨,严锦洁

(东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013)

青藏高原的形成演化、高原周边古近纪盆地的发育与印度-欧亚板块的碰撞过程及碰撞后的陆内变形密切相关。青藏高原早期的构造演化过程主要分为晚古生代-早中生代多岛海造山阶段、中晚中生代陆内俯冲造山阶段和新生代陆内转换造山阶段(骆耀南等, 2002)。新生代以来,伴随印度-欧亚板块碰撞和新特提洋的关闭,因陆壳变形和青藏高原隆升,在高原的东北缘产生一系列中小型早古近纪红色盆地,位于我国著名的“三江”成矿带的西藏贡觉盆地即是其中之一(侯增谦等,2008)。随着印度板块的北上推进,“三江”地区各陆块在整体挤压背景下的构造调整也产生了一系列不同类型的沉积地层(唐茂云, 2015)。

物源分析是沉积盆地分析中的一项重要工作,可为地壳演化、地质构造背景提供重要帮助(赵红格等, 2003),对确定整个盆地物源区的位置和性质、沉积物输运路径、沉积和构造演化具有重要意义。砂岩中重矿物主要存在于粉砂细砂岩中,粒度大多属于细砂至粉砂级,质量分数一般小于0.1%,很少超过1%。重矿物一般抗侵蚀,稳定性强,能保留其母岩的特征,因此,在盆地分析中,它们被用于物源分析、岩相古地理恢复和地层对比等研究(和钟铧等, 2001)。稳定和不稳定重矿物的相对含量变化通常用于研究物源方向和沉积物输运距离,重矿物组合特征可用于恢复母岩类型。过去在重矿物的研究中,主要以陆源碎屑中的透明重矿物为研究对象,而现在越来越多的学者开始进行黄铁矿、磁铁矿等不透明重矿物的研究,来分析沉积环境和古气候(李忠等, 2004)。

西藏贡觉盆地古近系储盖组合条件好,保存面积大,埋藏程度中等,是一个勘探潜力巨大的目标层,前人对它的研究多集中在金属成矿方面,而对贡觉盆地古近系物源的研究很少。因此,本文采用重矿物对比分析方法对贡觉盆地古近系贡觉组砂岩进行了物源分析,欲为该地区的盆山耦合关系研究提供基础资料。

1 地质概况

贡觉盆地地处青藏高原东南边缘,位于羌塘地体东西构造和南北构造的转折点,横断山脉以北,西接巧公-怒江缝合带,东接金沙江缝合带,是羌塘地块和兰坪思茅地块中众多的早新生代沉积盆地之一。盆地长约275 km,宽约15 km,呈北西向带状分布(唐茂云, 2015)(图1)。研究区位于贡觉盆地南东部,地理坐标为E98°14′23″~98°28′06″,N31°17′32″~31°19′48″。

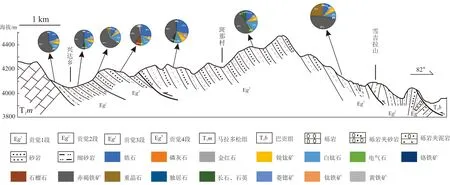

研究区发育地层主要为古近系贡觉组(Eg)砂岩,共分为4段(图2、图3):第4段为一套灰红色细粒石英砂岩、粉砂岩、泥质砂岩的韵律层;第3段为一套杂色泥砾岩、粉砂岩、粉砂泥岩、页岩夹石膏层的韵律层;第2段为一套紫红色长石石英砂岩夹灰紫色含砾粗砂岩;第1段为砖红色细粒石英砂岩、泥质粉砂岩夹泥岩,与下伏地层石炭二叠系含白云质团块石灰岩不整合接触。

研究区周边地区出露地层为三叠系和第四系。三叠系为复杂的陆缘弧后盆地沉积,其中上三叠统马拉多松组( T1m) 出露在研究区东南部,岩性为流纹岩、英安流纹岩、火山角砾岩和凝灰岩等中酸性火山岩,其次为砂质页岩、页岩、石英砂岩、灰岩透镜体、砂砾岩等(王乾等, 2000);上三叠统甲丕拉组(T3j)分布于研究区东部,岩性为红色碎屑岩、砾岩及含砾砂岩;上三叠统巴贡组(T3b)出露于研究区东南部,出露厚度大于2 577 m,岩性为长石石英砂岩、粉砂岩、页岩。第四系为一套松散的冲洪积物。

2 样品采集与分析方法

本次研究主要针对油扎乡、兴达乡剖面古近系贡觉组进行了样品采集,共采集样品31件,采样地点分布在油扎乡、哈家乡、斑那村、兴达乡等地(图2、图3),岩性有岩屑砂岩、长石砂岩、杂砂岩,送至河北省廊坊市地质服务有限公司完成重矿物的分析。具体步骤如下:

① 根据砂岩的结构,将砂岩破碎到合适的粒度,之后分别用孔径为0.3及0.2 mm的筛子进行筛分,得到粒度为0.2~0.3 mm和小于0.2 mm的两种颗粒。对难以分离的颗粒进行两次破碎,然后通过0.1 mm筛,得到粒径为0.1~0.2和小于0.1mm的颗粒。该工艺是为了尽可能多地应用于不同粒度的重矿物的分离。样品分离筛网是相同的筛网,即每个样品只能用同一筛网进行分离,以免不同样品混淆。② 重矿物分离时,样品按质量破碎,分别用摇床和人工清洗,并选择触摸分离、电触摸分离、重洗液体分离(重液2.98g/cm3)和介质分离,使其最大化分离和收集; ③ 显微镜下纯化,纯度大于98%。

3 岩相学特征

具有细砂结构和块状结构的细粒岩屑砂岩主要由石英和岩屑组成,含少量的金属矿物、粘土矿物和有机质(图4a)。颗粒分选磨圆较差,结构成熟度和成分成熟度较低,显示出近源堆积的特点,局部可见泥质和硅质胶结。石英呈棱角-次棱角状,粒径在0.02~0.06 mm之间,个别可见石英次生加大边,含量约占全岩的46%。岩屑呈次圆-次棱角状,主要为火山岩岩屑和硅质岩岩屑,粒径为0.04~0.15 mm,含量占全岩的7%。

图 2 贡觉盆地古近系贡觉组油扎乡剖面及部分样品主要重矿物平均值

图 3 贡觉盆地古近系贡觉组兴达乡剖面及部分样品主要重矿物平均值

具有砂状结构和块状结构的钙质杂砂岩主要由石英、长石和岩屑组成,含少量的有机质,胶结类型主要为钙质胶结(图4b)。颗粒分选磨圆较差,结构成熟度和成分成熟度较低,显示出近源堆积的特点。石英呈棱角状,粒径在0.03~0.56 mm之间,含量约占全岩的42%。长石呈次圆状-次棱角状,粒径在0.04~0.32 m之间,含量约占全岩的5%。岩屑呈次圆状-棱角状,粒径在0.05~0.56 mm之间,主要为沉积岩岩屑和变质岩岩屑,含量约占全岩的40%。

具有细粒结构和块状构造的细粒岩屑长石砂岩(图4c)主要由石英、长石和岩屑组成,含少量的金属矿物、粘土矿物及有机质。颗粒分选磨圆差,结构成熟度和成分成熟度低,具有近源堆积的特征,胶结类型为泥质胶结和钙质胶结。石英主要呈次棱角状,粒径0.02~0.18 mm,部分颗粒可见波状消光,破碎较强,含量约占全岩的55%。长石呈半自形-他形板状,以钾长石为主,其次为斜长石,粒径在0.04~0.16 mm之间,发生不同程度的粘土和绢云母化蚀变,含量约占全岩的24%。岩屑呈次圆状-次棱角状,主要为变质岩岩屑和硅质岩岩屑,粒径在0.04~0.15 mm之间,含量约占全岩的13%。

图 4 贡觉盆地古近系贡觉组砂岩镜下特征(正交偏光)

具有细粒结构和块状构造的细粒岩屑杂砂岩(图4d)主要由石英、长石和岩屑组成,含少量隐晶质粘土矿物、碳酸盐矿物和有机质,均匀分布在碎屑矿物间隙中,颗粒分选磨圆较差。石英呈棱角-次棱角状,粒径在0.02~0.20 mm之间,含量约占全岩的42%。长石呈半自形-他形板状,粒径在0.04~0.13 mm之间,整体发生强烈的粘土化和绢云母化,含量约占全岩的4%。岩屑呈次圆状-次棱角状产出,主要为灰岩岩屑、千枚岩岩屑和硅质岩岩屑,粒径在0.04~0.17 mm之间,含量约占全岩的18%。可见大量泥晶方解石和粘土矿物及有机质分布在空隙中,起胶结作用,含量约占全岩的36%。

4 重矿物特征

在一定的地质历史中,源区物质经内外动力地质作用风化-剥蚀-搬运至沉积盆地,碎屑重矿物参与了这一漫长而复杂的地质过程。碎屑重矿物是源岩母岩信息的重要载体。不同时代沉积岩地层的重矿物含量和重矿物组合特征不同,重矿物组合特征和不稳定重矿物的增加和消失可以反映当时沉积环境、古气候条件、物源、演化的差异和盆地的格局(Li and Peng, 2010),虽然重矿物不是砂岩的主要成分,但它们包含物源区重要的母岩信息。研究地层中现有重矿物组合特征,可为盆山耦合动力学研究提供重要支持(李双建等, 2007)。一般碎屑物质从源区向沉积区搬运过程中,随着搬运距离的增加,稳定重矿物相对含量逐渐增加,不稳定重矿物相对含量逐渐减少(郑有伟等, 2016)。

藏东南贡觉盆地古近系贡觉组砂岩31个样品中共鉴定出重矿物14种,分别为锆石、磷灰石、金红石、锐钛矿、白钛石、电气石、铬铁矿、石榴子石、赤褐铁矿、重晶石、独居石、菱锶矿、钛铁矿和黄铁矿,其中主要的重矿物包括锆石、磷灰石、金红石、锐钛矿、白钛石、电气石、黄铁矿、赤褐铁矿、独居石等。

4.1 重矿物组成及其形态特征

重矿物的组成不仅由物源区控制,而且与样品粒度、沉积环境和成岩作用有关(张英利等,2021),相关分析工作是重矿物分析的基础。本文鉴定出的锆石(11%~27%,平均19.64%)、磷灰石(0%~3%,平均1%)、金红石(2%~6%, 平均3.68%)、锐钛矿(2%~4%,平均5.69%)、电气石(0.5%~5%,平均2.09%)、白钛石(8%~15%,平均10.5%)、赤褐铁矿(31%~66%,平均49.18%)几乎出现在所有样品中,平均含量为92.15%(表1),其中赤褐铁矿在大多数样品中占绝对优势,磷灰石、黄铁矿、铬铁矿的含量普遍小于5%。

碎屑锆石为暗红、浅玫瑰红和黄色,通常情况下为前者,呈二次滚动圆形晶粒状、二次滚动圆柱状、柱状和二次棱角柱状,表面粗糙,断口有磨损痕迹,磨圆度高,分选性好,透明至半透明,有钻石光泽(王国茹等, 2011)。磷灰石以白色为主,少数为棕黑色和黑色,呈次滚圆粒状、次滚圆圆柱状和柱状,有的是次棱角状,半透明,玻璃状。金红石主要为暗红色、红色、橙红色、黑红色、黑色,呈次棱角状、柱状、粒状、柱状,有半透明油腻的光泽。电气石主要呈蓝绿色、绿色、蓝灰色、茶色、棕色,次滚圆柱状、次滚圆圆柱状、次棱角柱状、柱状、块状。赤褐铁矿多呈褐黑色、红褐色、樱红色等,不规则状或次滚圆粒状。

表 1 藏东南贡觉盆地古近系贡觉组重矿物组成及相对含量 wB/%

4.2 重矿物组合特征

藏东南部贡觉盆地的边界受西北-东南边界控制,西部的侵蚀边界被复杂的变形所包围,这与古碳酸盐岩的形成以及中生代三叠纪至侏罗纪海相和陆相碳酸盐岩和紫红色碎屑岩的形成有关,这是盆地沉积物的来源(杜后发等, 2011)。通过对藏东南贡觉盆地贡觉组砂岩的沉积环境和物源区进行初步分析,将砂岩中的重矿物划分为以下类型: ① 稳定的矿物组合,包括二氧化钛矿物(金红石、锐钛矿)、锆石和电气石; ② 较稳定的矿物组合,主要为石榴子石和磷灰石; ③ 指相矿物,如指示浅富氧环境的赤褐铁矿和指示还原环境的黄铁矿; ④ 岩浆成因矿物,主要是铬铁矿,能反映超基性岩和岩浆后热液作用源区的矿物组合。

稳定重矿物的平均含量占重矿物总量的32.5%,但在研究区的不同地区有所差异:油扎乡和斑那村平均含量分别为28.5%和29.1%,兴达乡平均含量为31.4%,而哈家乡及雪吉拉山重矿物平均含量达到35.9%。

较稳定矿物含量很低,占重矿物总量的2.4%,主要以磷灰石为主,在研究区的不同位置含量存在差别:哈家乡平均含量为1.2%,斑那村和雪吉拉山平均为1.3%,兴达乡的平均含量为3.7%,油扎乡达到4.2%。

指相矿物含量很高,占重矿物总量的51.4%,主要为赤褐铁矿。油扎乡和斑那村平均含量分别为53.9%和57.2%,兴达乡平均含量为49.5%,而哈家乡及雪吉拉山重矿物平均含量分别达到51.9%和47.4%。

岩浆成因矿物的含量甚微,占重矿物总量的0.9%,主要为铬铁矿。哈家乡和斑那村铬铁矿平均含量为0.5%和0.3%,雪吉拉山铬铁矿平均含量为1%,兴达乡铬铁矿的平均含量为1.1%,油扎乡铬铁矿平均含量达到1.3%。

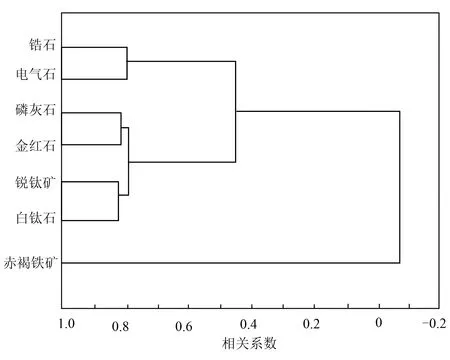

4.3 重矿物相关系数分析

物质来源不同的重矿物组合其数据结构不同。每个样品中所含的各样的重矿物信息具有自身的含义。碎屑成分和构造特征反映了物质来源的总体方向。在搬运过程中,伴随搬运距离的增加,碎屑成分中稳定矿物逐渐增加,不稳定矿物逐渐减少,岩石的成分成熟度和结构成熟度逐渐增加,为分析源区奠定了理论基础(吴世敏等, 1999),因此,可以利用多元统计分析原理对重矿物样品进行系统的相关性分析(王力圆等, 2014),从而得出各种矿物之间的亲和关系,判断岩石类型和物源区(钱一雄等,2007)。分析结果表明,有3种矿物组合(表2、图5): 第1种为锆石+电气石组合,相关系数较高,为0.68,除磷灰石外,该组合与其余重矿物呈负相关,属于稳定重矿物组合,表示母岩类型为火山岩;第2种为白钛石+锐钛矿+金红石+磷灰石组合,磷灰石和金红石的相关系数是0.85,与锐钛矿的相关系数为0.25,锐钛矿与白钛石的相关系数为0.27,属于相对稳定的矿物组合,暗示矿物来源以火山岩为主,变质岩次之;第3种是赤褐铁矿,虽然该重矿物含量占主导地位,但与其他重矿物均呈负相关关系,说明其来源可能主要与沉积成岩过程中的成岩环境有关,其富集代表了水浅、富氧的环境(密文天等, 2017)。

表 2 重矿物相关系数一览表

图 5 贡觉组砂岩R型聚类谱系图

5 讨论

5.1 重矿物组合特征

一般认为,重矿物组合不仅是反映物源区母岩性质的标志(李双建等, 2005),而且反映了沉积物在搬运及沉积过程中的机械磨损、物理磨损和化学溶解(朱志军等, 2017),例如,结晶良好的锆石、电气石、磷灰石和少量钛铁矿的矿物组合表明母岩为中基性岩浆岩;一定含量的赤褐铁矿表明水体较浅,气候干旱;大量易风化的辉石和角闪石的保存说明沉积区与物源区非常接近;虽然海绿石也见于河流相沉积,但它主要是海相浅海沉积的标型矿物,而鲕粒绿泥石则指示滨海浅海沉积。

研究区所有样品都含有赤褐铁矿(表1),这些赤褐铁矿多呈粒状,颜色多为褐黑色、褐红色。从形态特征推断赤褐铁矿应是由当时的沉积环境造成的,其富集代表了浅水环境和氧富集环境。在贡觉盆地不同的位置,赤褐铁矿的含量也不尽相同,在油扎地区赤褐铁矿的含量为66%(L-08-1),在兴达地区赤褐铁矿的含量为31%(L-33-2),在雪吉拉山地区赤铁矿的含量为43%(L-70-1)。总体上,贡觉盆地贡觉组砂岩处于强氧化环境,研究区西南部较南东部赤褐铁矿含量高,反映该时期其可能存在一个相对凹陷区。

由重矿物组合指示的母岩特征(朱志军等, 2017)来看,藏东南贡觉盆地古近系贡觉组物源区成因岩类型较多,但含量不同,以中性火山岩为主,沉积岩较少。

5.2 重砂矿物特征指数分析及其意义

青藏高原的构造隆升和挤压控制了高原腹地及周边沉积盆地的形成和演化过程,而盆地沉积物也是地壳差异运动的物质记录,碎屑中的重矿物较好地记录了盆地的构造-沉积响应。因此,利用重矿物组合和特征指数来反演盆地的沉积环境和构造活动是一种非常有效的手段(冉波等, 2008)。影响物源的因素有很多,水动力条件是之一,但水动力条件相似时,稳定重矿物的比值更能反映物源区特征(Morton and Hallsworth, 1999)。重矿物组合通常被认为是物源区母岩岩性的标志(Morton, 1985),大量结晶良好的锆石、电气石和磷灰石矿物组合表明源区出露中酸性岩浆岩,石榴子石、绿帘石和绿泥石的矿物组合表明物源有中低级变质岩的参与,颗粒状钛铁矿、圆粒状锆石和少量金红石则表明物源来自沉积岩母岩的再搬运过程等(Petitjohnetal., 1973)。这些稳定重矿物的比值更能反映物源特征,这些比值也被称为重矿物特征指数(王国茹等, 2011)。重矿物特征指数包括ATi[100×磷灰石/(磷灰石+电气石)]、GZi[100×石榴子石/(石榴子石+锆石)]及ZTR(锆石+电气石+金红石)指数等。其中ATi 和GZi 指数主要受成岩环境和物源区的制约(Heetal., 2001),中酸性岩浆岩为ATi指数中锆石的主要来源,ATi指数可以指示中酸性岩浆岩的物源区,判断物源为火山岩的样品数量和风化程度。中低级变质岩为GZi指数中石榴子石的主要来源,该指数可以指示中低级变质岩的物源区。重矿物的成熟度用ZTR指数表示(张云鹏 等, 2011),该指数越大,矿物成熟度越高。矿物成熟度受成岩作用、古构造、古气候、和搬运距离等多种因素的制约,可以反映沉积运移距离和古构造强度(Petitjohnetal., 1973)。

研究区ATi指数总体上与ZTR指数相似,平均值较低,为37.2(表1)。其中哈家乡的平均值达43.1,且样品L-22-2达到了100.0,L-28-3达到了75.0。 GZi指数总体来说较低(表1),5个采样地有4个样品在2~10之间,例外的是油扎乡样品L-03-2、L-04-2的GZi指数为42.1和35.3,说明这两个样品主要来自变质岩源区。

ATi指数除L-09-1、L-15-3、L-19-1+、L-36-2、L-80-1、L-82-2这6件样品中不存在,在其余样品之中均出现,说明古近系贡觉组的物源以火成岩为主要来源,GZi指数仅在L-03-2、L-04-2、L-33-2、L-43-2、L-43-2、L-51-1、L-66-2、L-69-4出现,说明古近系贡觉组的物源也有少量中低级变质物源区的参与。

5.3 物源分析

油扎乡的ZTR指数平均值为21.6,雪吉拉山ZTR指数平均值为28.9,说明油扎乡的物源不可能从雪吉拉山方向来;哈家乡ZTR指数平均值为28.8,ATi指数平均值为43.1,结合重矿物特征指数,哈家乡ZTR值大于油扎乡ZTR值,说明哈家乡的物源来自于油扎,但哈家乡的ATi指数大于油扎乡,前文指出研究区砂岩的物源主要为火成岩,说明哈家乡的物源不只是来自于油扎方向,盆地底部的砾石来源于东缘逆冲断层上盘相邻的古生界和三叠纪单元(Zhangetal., 2019),因此笔者推测哈家乡物源有来自东部逆冲断层上盘的相邻古生界和三叠纪的火成岩单元加入。

重矿物组合及特征指数分析表明,贡觉盆地古近纪的物源区存在多种岩石类型,但含量有一定的差别。研究区电气石(次滚圆粒状)+锆石(次滚圆柱状)+石榴子石(粒状)+赤褐铁矿+白钛石+金红石的重矿物组合,显示母岩为沉积岩;锆石+磷灰石+石榴子石的重矿物组合,显示母岩为中基性侵入岩。结合重矿物的ATi及GZi数值,可以得出研究区母岩类型以中酸性侵入岩为主,其次为沉积岩。

油扎乡的ATi指数平均值为42.3,雪吉拉山为26.4,说明油扎乡至雪吉拉山的中基性侵入岩在逐渐减少,结合物源方向,得出在油扎乡等地的中基性侵入岩运动方向为自南东至北西(图6)。

图 6 古近系贡觉组物源方向示意图

6 结论

(1) 重矿物组合指示的母岩特征反映贡觉盆地古近系贡觉组的源岩来自于中性火山岩和沉积岩的混合区,以中性火山岩为主,沉积岩次之。

(2) 重矿物组合、ATi 指数、GZi 指数、ZTR 指数显示在哈家乡物源不仅来自油扎方向,更有来自东部逆冲断层上盘的相邻古生界和三叠纪的火成岩单元加入,而油扎乡、兴达乡、斑那、雪吉拉山等地物源方向为自南东向西北方向。

(3) 指相矿物显示,贡觉盆地油扎等地为氧化环境,但氧化程度不同,南东部较北西部氧化环境强,斑那村较油扎乡水体浅,氧化度更强。