西南某退役化工厂场地地下水污染特征及污染物迁移规律分析

2022-09-27李书迪谢湉张荣海张芊苏丽丽张德明黄锦孙周永信

李书迪,谢湉,2*,张荣海,3,张芊,苏丽丽,张德明,黄锦孙,周永信*

1.广西博世科环保科技股份有限公司

2.华南理工大学环境与能源学院

3.桂林理工大学环境科学与工程学院

随着新型工业化推进和产业结构优化,城市工业企业的停产和整体搬迁产生大量退役场地。根据《中华人民共和国土壤法》《污染地块土壤环境管理办法(试行)》及《土壤污染防治行动计划》等法律法规规定,该类场地再开发利用前需进行污染调查和风险评估工作。目前,对污染场地的研究主要集中在利用传统方法开展数值计算,分析场地污染程度及范围,并评价污染风险。如倪碧珩等[1]运用内梅罗指数法评估某重金属污染地块的污染特征,采用健康风险评价模型和克里金插值法研究土壤中污染物的三维空间健康风险分布;吕占禄等[2]采用单因子污染指数法、内梅罗污染指数法和潜在生态危害指数法对燃煤电厂周边土壤的环境质量、重金属污染程度以及潜在生态风险进行综合分析和评价;赵利刚等[3]对河南某化工厂铬渣堆放场周边土壤及地下水中的Cr6+浓度进行监测评价,确定了铬渣堆场的污染范围及程度。但对污染场地自身承受污染能力及污染物在场地中迁移规律和动力学研究相对较少。

地下水脆弱性是指在自然条件下和外部条件影响下,地下水含水层受到污染的趋势和可能性,反映了地下水环境的自我防护能力[4]。DRASTIC模型是评价区域和局部地下水脆弱性的有效方法之一,如Mallik等[5]采用DRASTIC模型评价区域地下水脆弱性,并修正传统模型使其在局部尺度上更精确;Hu等[6]采用改进的DRASTIC模型,对山东潍北平原浅层地下水的固有脆弱性进行评价分析,发现脆弱性程度主要与评价区域至海岸的距离和含水层厚度有关;吴建强等[7]以DRASTIC模型为基础评价上海市金山区地下水本质脆弱性,并综合考虑地表水系及地下工程2个特殊脆弱性指标,发现通过二者叠加后得到的浅层地下水综合脆弱性更能真实反映地下水脆弱性程度。脆弱性评价方法为地下水环境管理与污染防治提供科学依据及有力的技术支持[8],尤其是对于人为活动复杂的大型污染场地显得更为重要,但相关研究却鲜有报道。

笔者以西南地区某退役化工场地为研究对象,开展场地地下水污染特征调查,通过风险评价模型、DRASTIC模型分别对研究区进行人体健康风险及地下水脆弱性评价,探讨典型污染物在地下水环境中的行为动力学模式,以期为类似大型场地地下水环境管理及资源保护提供科学参考。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

以西南地区某退役化工厂旧址为研究对象,该厂始建于1966年,2009年停止运营,主要生产车间包括聚氯乙烯厂和化合厂,产品主要包括聚氯乙烯树脂粉、聚氯乙烯、甲胺磷、黄磷等,场地土壤和地下水存在严重的有机污染。化工厂地形较为平整,地形坡度小于2%。场地地层结构主要由素填土、粉质黏土、圆砾和泥岩组成,各层厚度分别为0~6.0、7.0~15.0、10.0~29.5 m,泥岩层未穿透。表层土壤介质类型主要为粉质壤土;包气带介质以素填土、粉质黏土为主,部分区域夹杂少量粉土、粉砂质。其中,粉质黏土层水平渗透系数为(20~250)×10-6cm/s,垂直渗透系数为(10~100)×10-6cm/s;卵砾石层渗透系数为2.98~21.02 m/d;泥岩相对隔水层水平渗透系数为0.5×10-6cm/s。场地地下水类型为第四系松散岩类孔隙水,主要赋存于卵砾石层,水位埋深为11.48~17.00 m (平均值为15.95 m)。地下水的垂向补给来源主要为大气降水,整体自南向北流,排泄至场地北侧河流。

1.2 研究方法

1.2.1 地下水污染特征调查

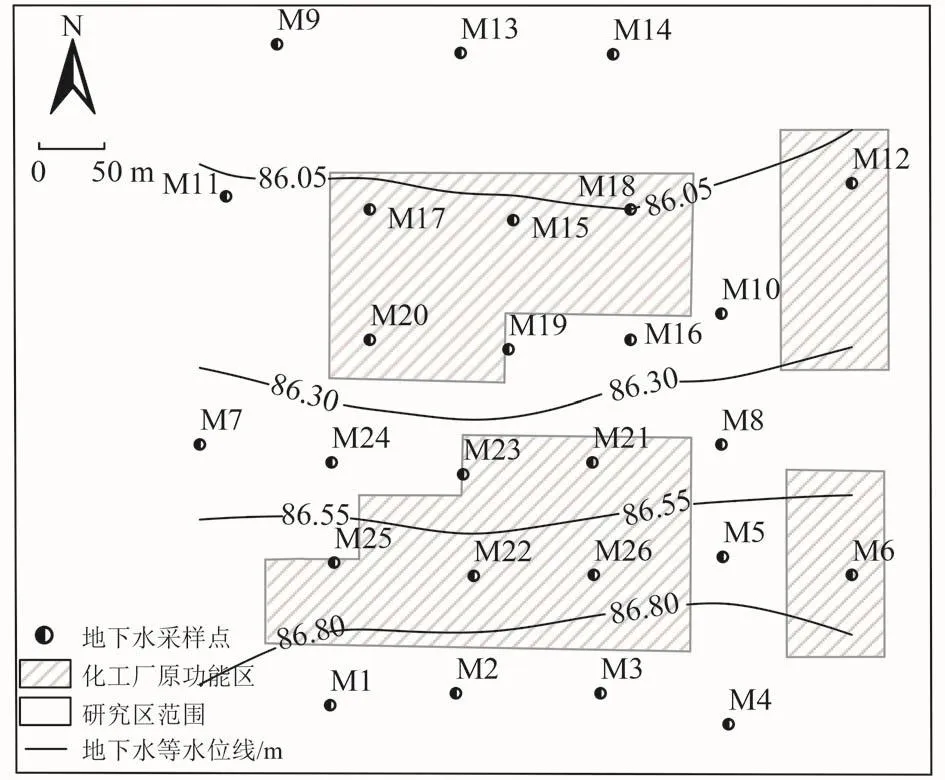

前期调查表明,场地地下水污染集中在原化合厂和原聚氯乙烯厂区域。根据HJ/T 164—2004《地下水环境监测技术规范》要求,结合场地地下水的水流方向、地下水水位及污染情况,在研究区内共布设26口地下水监测井(图1),采用便携气囊式低流量采样泵(QED MP50,美国)慢速洗井和采样,采样深度为监测井水位以下2、8和14 m,取平均值作为监测井中样品浓度。

图 1 地下水调查采样点分布Fig.1 Distribution of groundwater sampling points

地下水样品采集后,加入HCl使pH≤2,使用棕色VOA玻璃瓶在4 ℃以下保存。地下水样品中的挥发性有机污染物采用吹扫捕集/气相色谱-质谱法检测,检测仪器为气相色谱-质谱联用仪(Agilent,美国),配备DB-624极性石英毛细管色谱柱、AQUATek 100吹扫捕集进样器(Agilent,美国);进样口温度为260 ℃,分流比为 10∶1,柱流量为 1 mL/min,传输线温度为230 ℃。色谱柱升温程序:初始柱温为40 ℃,保持 3 min,以 20 ℃/min 升至 200 ℃,再以 10 ℃/min升至250 ℃,保持3 min,载气为高纯氦气(99.999%);电离能量69.9 eV,离子源温度230 ℃,四级杆温度150 ℃,采集模式为全扫描模式,溶剂延迟3 min;定量方法采用峰面积外标法。地下水pH、溶解氧浓度、氧化还原电位、电导率采用便捷式水质分析仪(HACH Q300HD,美国)现场测定。

1.2.2 健康风险评价模型

健康风险评价是以风险可接受水平为评价指标,将环境污染与人体健康联系起来,定量描述污染对人体健康产生危害风险的方法,能够客观、科学地量化地下水污染对人体健康产生的潜在影响[9-11]。本研究健康风险评价只考虑地下水中污染物对人体的致癌风险和危害商,暂不考虑场地污染土壤对人体的健康风险。采用HJ 25.3—2019《建设用地土壤污染风险评估技术导则》推荐的风险计算模型进行风险评估[12]。场地所在区域的地下水被禁止开发利用,地下水不会被饮用,因此不考虑地下水饮用途径。地下水的暴露途径为吸入室内空气中来自地下水的气态污染物途径和吸入室外空气中来自地下水的气态污染物途径。

1.2.2.1 吸入室外空气中来自地下水的气态污染物途径健康风险评价模型

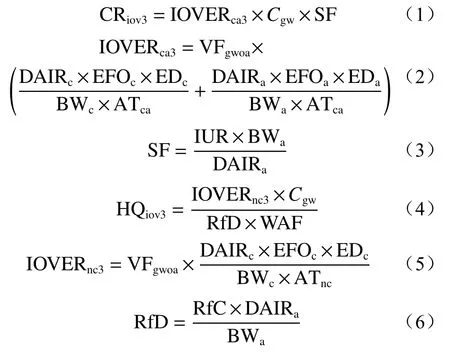

单一污染物吸入室外空气中来自地下水的气态污染物途径致癌风险(CRiov3,无量纲)的计算公式见式(1)~式(3),其危害商(HQiov3,无量纲)计算公式见式(4)~式(6)。

式中:IOVERca3为吸入室外空气中来自地下水的气态污染物对应的地下水暴露量(致癌风险),L/(kg·d);Cgw为地下水中污染物浓度,mg/L;SF为呼吸吸入致癌斜率因子,(kg·d)/mg;VFgwoa为地下水中污染物扩散进入室外空气的挥发因子,L/m3;DAIR为每日空气呼吸量,儿童(DAIRc)取7.5 m3/d,成人(DAIRa)取 14.5 m3/d;EFO为室外暴露频率,儿童(EFOc)取87.5 d/a,成人(EFOa)取87.5 d/a;ED为暴露周期,儿童(EDc)取6 a,成人(EDa)取24 a;BW为体重,儿童(BWc)取19.2 kg,成人(BWa)取61.8 kg;AT为平均暴露时间,致癌效应平均时间(ATca)取27 740 d,非致癌效应平均时间(ATnc)取2 190 d;IUR为呼吸吸入单位致癌因子,m3/mg;IOVERnc3为吸入室外空气中来自地下水的气态污染物对应的地下水暴露量(非致癌风险),L/(kg·d);WAF 为暴露于地下水的参考剂量分配比例,无量纲,取0.33;RfD为呼吸吸入参考剂量,mg/(kg·d);RfC为呼吸吸入参考浓度,mg/m3。

1.2.2.2 吸入室内空气中来自地下水的气态污染物途径健康风险评价模型

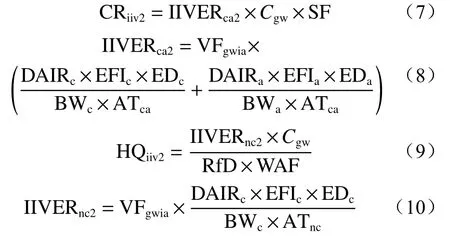

单一污染物吸入室内空气中来自地下水的气态污染物途径致癌风险(CRiiv2)的计算公式见式(7)~式(8),其危害商(HQiiv2)的计算公式见式(9)~式(10)。

式中:IIVERca2为吸入室内空气中来自地下水的气态污染物对应的地下水暴露量(致癌风险),L/(kg·d);VFgwia为地下水中污染物扩散进入室内空气的挥发因子,L/m3;EFI为室内暴露频率,儿童(EFIc)取262.5 d/a,成人 (EFIa)取 262.5 d/a;IIVERnc2为吸入室内空气中来自地下水的气态污染物对应的地下水暴露量 (非致癌风险),L/(kg·d)。

1.2.2.3 总致癌风险和危害指数

地下水中单一污染物经所有暴露途径的总致癌风险和危害指数计算公式见式(11)~式(12),其贡献率计算公式见式(13)~式(14)。

式中:CRn为地下水中单一污染物经所有暴露途径的总致癌风险,无量纲;HIn为地下水中单一污染物经所有暴露途径的危害指数,无量纲;PCRi为单一污染物经暴露途径i的致癌风险贡献率,无量纲;CRi为单一污染物经暴露途径i的致癌风险,无量纲;PHQi为单一污染物经暴露途径i的危害指数贡献率,无量纲;HQi为单一污染物经暴露途径i的非致癌风险,无量纲。

1.2.2.4 健康风险评价标准

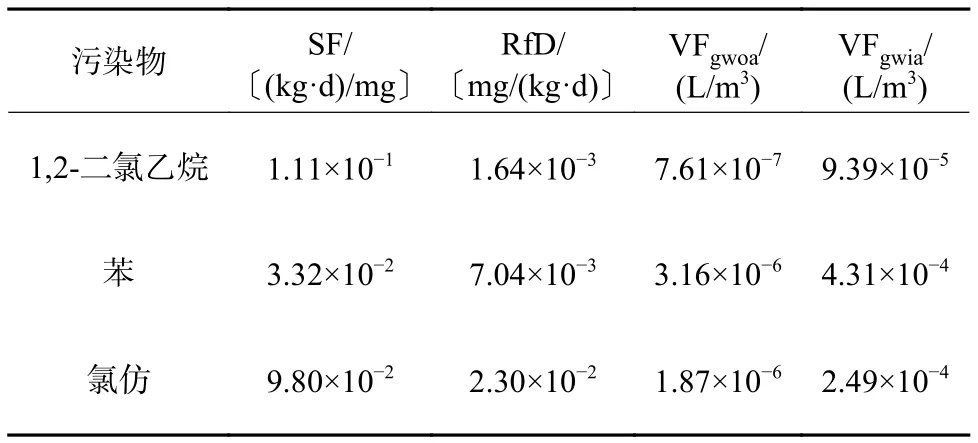

本研究中,通过风险计算模型所得单一污染物经多种暴露途径的总致癌风险超过1×10-6或危害商之和(危害指数)超过1,则代表其致癌风险或非致癌风险不可接受。健康风险评估中污染物毒性参数及暴露参数见表1[12]。

表 1 污染物毒性参数及暴露参数[12]Table 1 Toxicity parameters and exposure parameters of pollutants

1.2.3 脆弱性评价模型

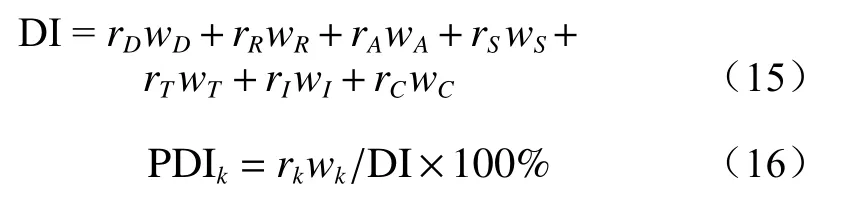

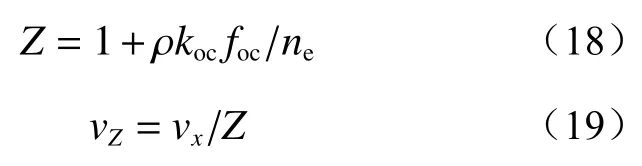

采用DRASTIC模型,选取地下水埋深(D)、净补给量(R)、含水层厚度(A)、土壤介质(S)、地面坡度(T)、包气带介质(I)及含水层传导系数(C)共7个影响因子,对地下水脆弱性进行评价[13-15]。地下水脆弱性可通过脆弱性指数(DI)来表示,DI越大,表示地下水脆弱性越高,易遭受污染的可能性越高[16-17]。DI计算公式见式(15),各影响因子对DI的贡献率计算公式见式(16)。

式中:r为各指标的评分;w为各指标的权重;PDIk为影响因子贡献率,%;k为影响因子。

计算DI的关键在于确定指标等级、分值及指标权重。本研究中DRASTIC指标体系的分级及评分参照《地下水污染防治分区划分工作指南》(环土壤〔2019〕25号),根据D、R、A、S、T、I及C7个影响因子对地下水脆弱性的影响程度,赋予DRASTIC模型的权重,并进行标准归一化处理[9],结果见表2。理论上,DI范围为1~10,按照等间距分为5个级别,即低脆弱性(DI≤2)、较低脆弱性 (2<DI≤4)、中等脆弱性 (4<DI≤6)、较高脆弱性 (6<DI≤8)、高脆弱性 (8<DI≤10)。

1.2.4 污染物迁移动力学模型

污染物在水土环境中通过对流、溶解、吸附等作用过程产生迁移,受场地水文地质条件等要素的影响,迁移扩散过程主要受到地下水对流作用、含水介质对污染物的吸附解吸作用和生物化学作用的影响,其在地下水中的分布是由这几种作用综合作用的结果[18]。

污染物在对流作用下的迁移过程可采用Darcy公式近似表征[19],计算公式如下:

式中:vx为对流作用下污染物在水流方向上的迁移速率,m/d;K为含水层渗透系数,m/d;j为地下水水力坡度,无量纲;ne为含水介质有效孔隙度,无量纲。

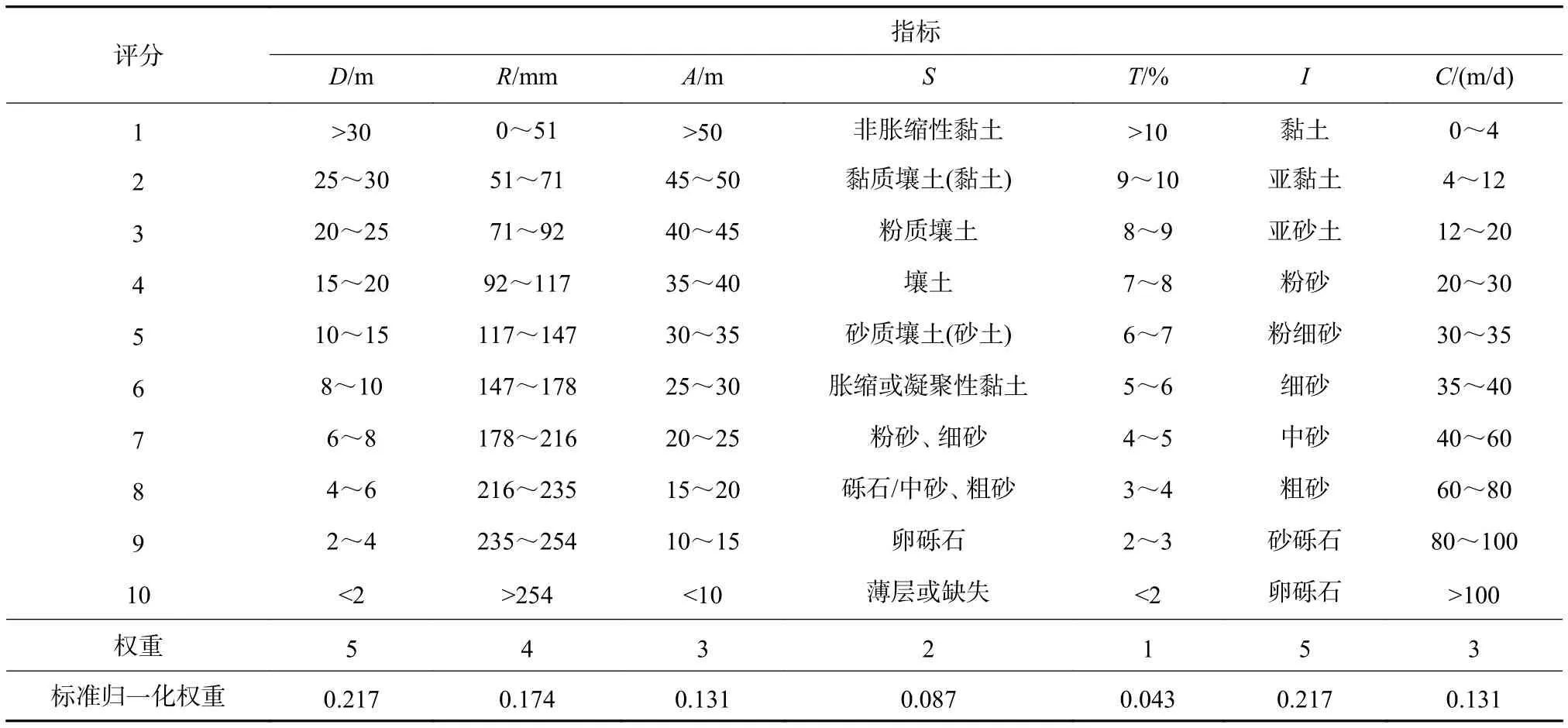

在污染迁移动力学研究中,可以用阻滞因子来表征吸附阻滞作用,考虑吸附阻滞作用时含水层中污染物的迁移规律用式(18)和式(19)表征[20]。

表 2 DRASTIC模型指标体系分级和权重Table 2 Grading and weight of DRASTIC model index system

式中:Z为有机污染物在含水层中迁移时的阻滞因子,无量纲;ρ为含水介质容重,kg/L;koc为污染物的有机碳-水分配系数,cm3/g;foc为含水介质有机碳质量分数,无量纲;vZ为考虑吸附阻滞作用时含水层中污染物的迁移速度,m/d。

2 结果与讨论

2.1 地下水污染物分布特征

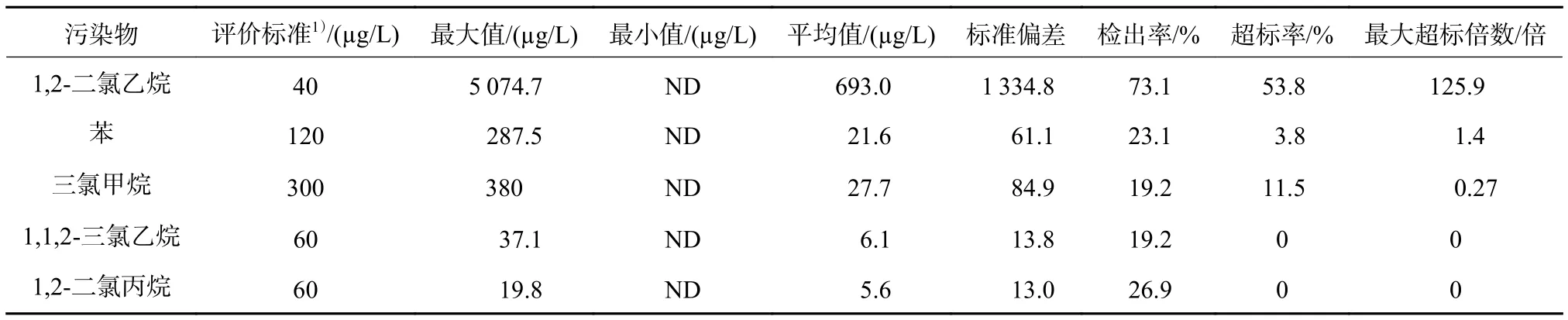

地下水样品中检出的有机污染物见表3。由表3可知,研究区地下水已经受到有机物的污染,其中1,2-二氯乙烷、苯、三氯甲烷浓度超过GB/T 14848—2017《地下水质量标准》Ⅳ类水质标准,最大超标倍数分别为125.9、1.4、0.27倍,1,2-二氯乙烷超标最严重。

表 3 地下水样品检测结果Table 3 Test results of groundwater samples

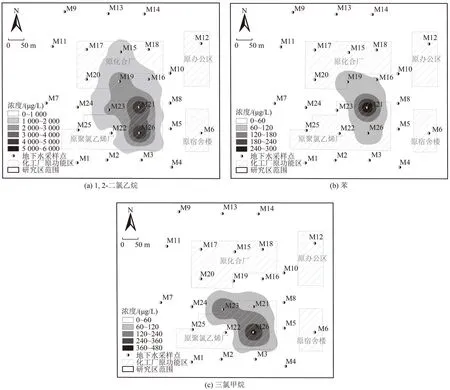

采用反距离加权法对地下水中1,2-二氯乙烷、苯、三氯甲烷污染物浓度进行插值处理,确定污染物的平面分布,结果见图2。由图2可知,地下水污染超标位置主要分布于原聚氯乙烯厂附近,考虑到化工厂在生产期间使用大量有机溶剂,地下水中的有机污染物可能是含有机溶剂废水以“跑冒滴漏”形式进入地下水中,造成地下水局部污染,并呈扩散趋势。徐铁兵等[21]也证实污染区域沿地下水流方向扩散明显,形成椭圆状。本研究中污染羽随着地下水流动逐步向下游方向扩散,其沿着地下水流向的扩散距离大于横向扩散距离,这与姜林等[22]的研究结果类似。

2.2 地下水健康风险评价

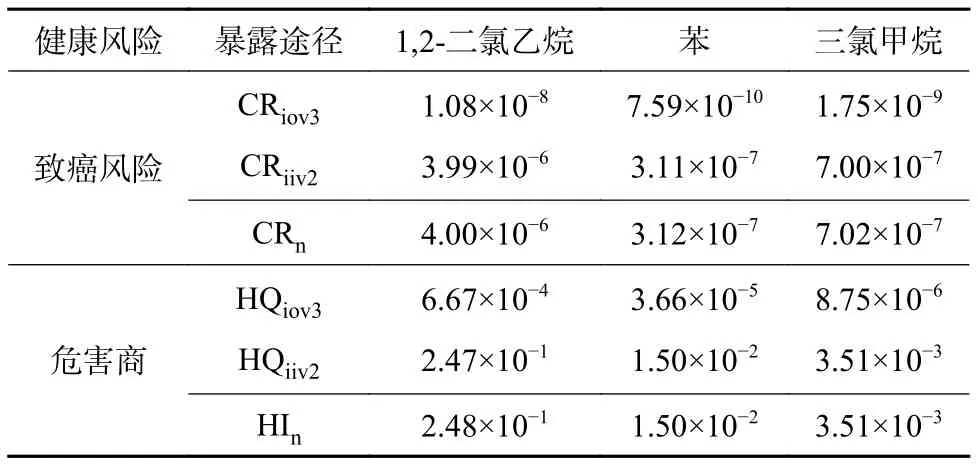

根据健康风险评价模型、模型参数及污染物浓度,计算得到CRn、HIn(表4)。由表4可知,研究区地下水中1,2-二氯乙烷的CRn为4.00×10-6,超过人体健康风险可接受标准,对用地人群构成的致癌风险不可接受;苯和三氯甲烷的CRn小于1×10-6,对用地人群构成的致癌风险可以接受。地下水中1,2-二氯乙烷、苯、三氯甲烷HIn均小于1,对用地人群构成的非致癌风险可以接受。

表 4 健康风险评价结果Table 4 Results of health risk assessment

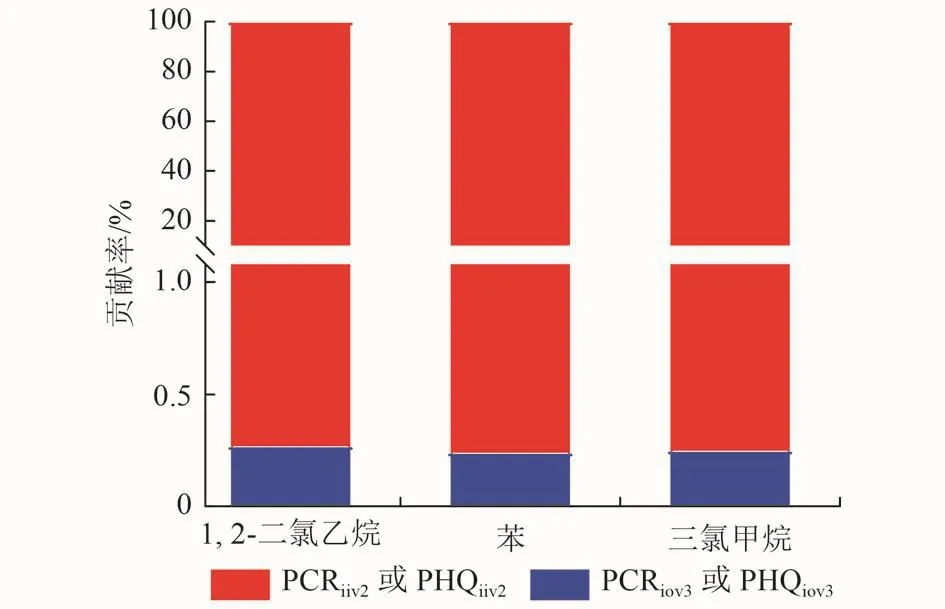

吸入室内、室外空气中来自地下水的气态污染物途径的风险贡献率见图3。由图3可知,1,2-二氯乙烷、苯、三氯甲烷的主要暴露途径为吸入室内空气中来自地下水的气态污染物途径,风险贡献率分别为99.73%、99.76%、99.75%,这主要是因为室内换气率低、空气流动比较弱,相对于室外,室内空气对挥发性有机物的稀释作用小[22-24]。因此,对挥发性有机污染场地地下水进行风险控制和管理时,除了加强对地下水饮用管理外,还应避免和减少吸入室内空气,以降低污染物对人体健康产生的健康风险。

图 2 地下水中超标污染物浓度分布Fig.2 Concentration distribution of pollutants exceeding standards in groundwater

2.3 地下水脆弱性评价

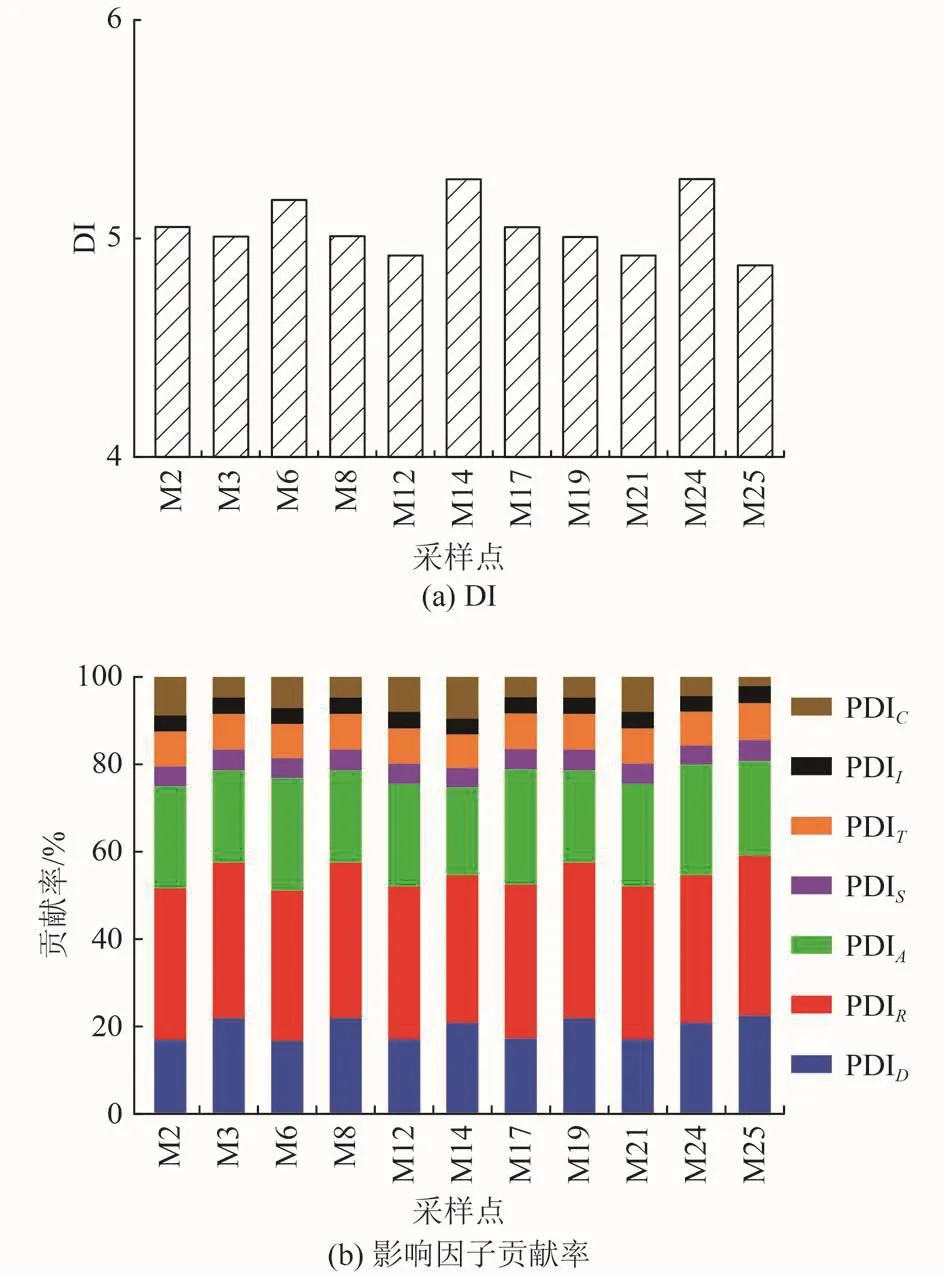

根据研究区水文地质条件和DRASTIC指标体系的分级评分及权重,计算出各指标得分,并分别叠加每个指标的权重,得到研究区各采样点地下水DI如图4所示。由图4(a)可知,研究区地下水DI为4.912~5.305,整体处于中等脆弱性水平。由图4(b)可知,地下水埋深(D)、净补给量(R)和含水层厚度(A)是影响研究区地下水脆弱性的主要因子,其贡献率分别为16.6%~22.1%、32.8%~35.4%、19.8%~25.7%,该结果与Hu等[6]对类似场地的研究结果一致。

图 3 污染物风险贡献率Fig.3 Pollutant risk contribution rate

图 4 地下水DI及DRASTIC模型影响因子贡献率Fig.4 Contribution rate of influencing factors of groundwater DI and DRASTIC model

综上,研究区地下水处于中等脆弱性水平,在自然表面入渗条件下,具有较强的抵御污染能力,然而出现了1,2-二氯乙烷、苯、三氯甲烷超标现象,说明污染物进入水体的途径为非自然表面入渗,结合场地生产历史,储罐泄漏或污染直排可能是导致研究区地下水污染的另一个主要原因。

2.4 1,2-二氯乙烷在含水层中迁移动力学规律

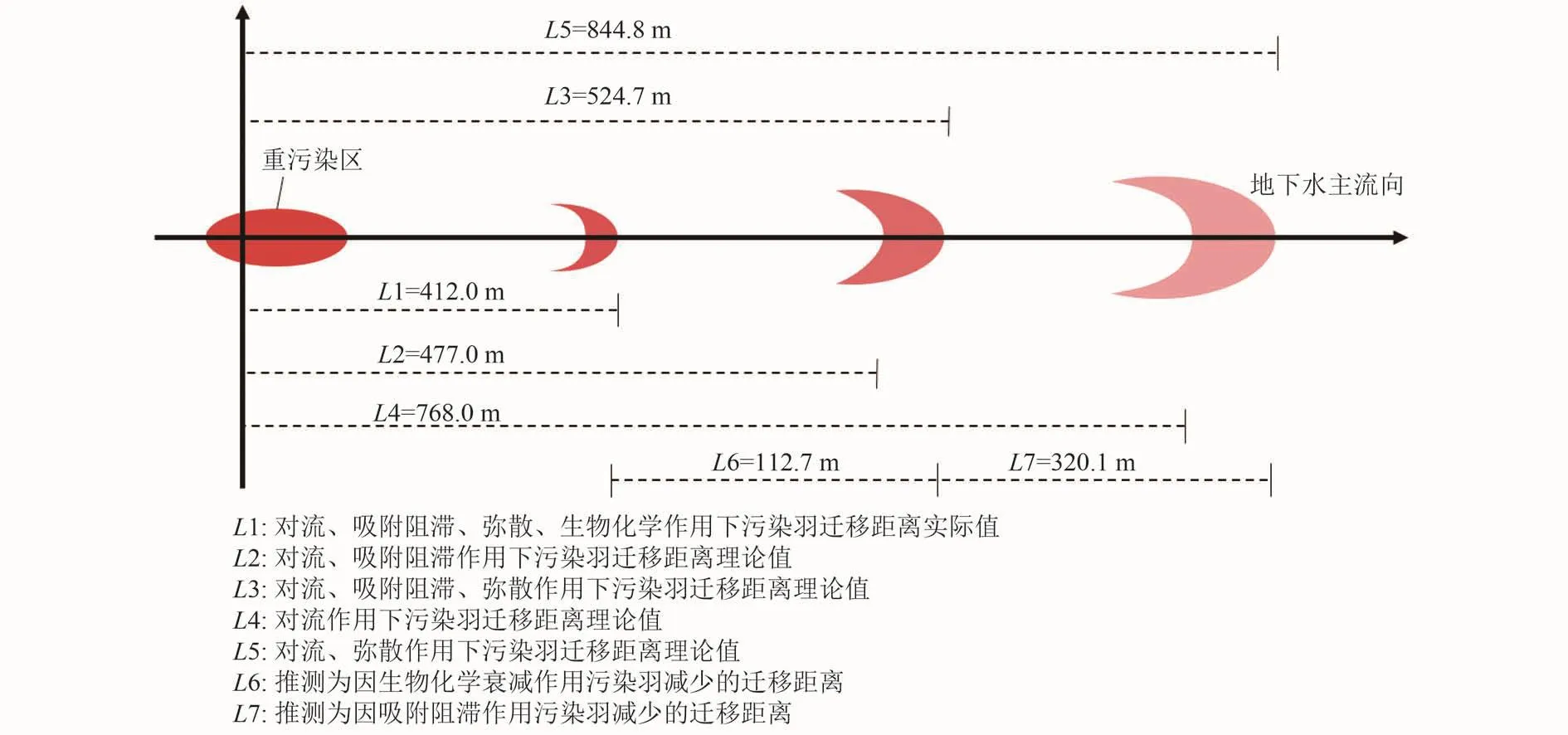

结合场地地下水流场和1,2-二氯乙烷污染羽分布特征,考虑对流作用、吸附阻滞作用、弥散作用和生物化学衰减作用对污染物迁移的影响,得到1,2-二氯乙烷在含水层中迁移动力学模式如图5所示。

2.4.1 对流作用对迁移的影响

对流作用是影响地下水在含水层中迁移的最主要动力作用,结合场地地下水流场和1,2-二氯乙烷污染羽分布特征分析可知,1,2-二氯乙烷污染羽的轴向分布与地下水动力场主流向一致。在不考虑吸附阻滞、弥散及生物化学衰减等作用下,污染物将在地下水对流作用下以近似平均流速的速率迁移,可采用Darcy公式近似计算出1,2-二氯乙烷在对流作用下迁移的距离。笔者在研究区内通过抽水试验、土工试验等水文地质调查方法得出,含水层渗透系数平均值为7.89 m/d,含水介质有效孔隙度为0.39,天然流场下地下水水力坡度为0.002[25]。截至本次研究期间,化工厂污染时间持续约52 a。因此,由Darcy公式计算可知,仅在对流作用下,1,2-二氯乙烷在地下水主流向上的迁移速率为0.04 m/d,理论最大对流迁移距离约768.0 m,远大于实际调查得到的最大迁移距离412.0 m。

2.4.2 吸附阻滞作用对迁移的影响

研究区场地含水层含水介质容重平均为2.1 kg/L,1,2-二氯乙烷的koc为39.69 cm3/g,含水介质有机碳质量分数平均为0.002。吸附阻滞作用是影响地下水在含水层中迁移的重要作用之一,同时考虑对流作用和吸附阻滞作用时,1,2-二氯乙烷的迁移速度为0.025 m/d。由图5可知,沿地下水主流向的理论最大对流迁移距离为477.0 m。

图 5 1,2-二氯乙烷在含水层中迁移动力学模式Fig.5 Mechanical model of migration of 1,2-dichloroethane in aquifer

2.4.3 水动力弥散作用对迁移的影响

水动力弥散作用包括分子扩散和机械弥散2种形式,在本研究中,相对于饱和含水层中的地下水溶质运移,1,2-二氯乙烷在水中的扩散系数(Dw)为1.1×10-5cm2/s,分子扩散作用影响相对较小,水动力弥散作用实际即机械弥散作用。研究表明[18,26],纵向弥散度约为纵向流动距离的5%~10%,且弥散度具有随溶质流动距离的增加而增大的趋势。本研究中,纵向弥散度取纵向流动距离的10%,则考虑吸附阻滞作用下的理论纵向弥散度为47.7 m。因此,考虑对流作用和吸附阻滞作用,同时考虑弥散作用的条件下,1,2-二氯乙烷沿地下水主流向的理论最大对流迁移距离为524.7 m。

2.4.4 生物化学作用对迁移的影响

根据上述动力学分析及地下水主流向上的相关估算结果,相比于仅考虑对流作用下的最远迁移距离,实际调查得到的含水层中1,2-二氯乙烷污染羽羽峰较之小356.0 m;在考虑对流作用和水动力弥散作用时,小约432.8 m。相比于对流与吸附阻滞共同作用下理论上最远迁移距离,实际调查得到的1,2-二氯乙烷在含水层中最远迁移距离小65.0 m;在考虑对流、吸附阻滞和弥散作用时,则小约112.7 m。结合1,2-二氯乙烷污染羽动态分析,由估算结果对比可以推测,场地还存在1,2-二氯乙烷的生物化学衰减作用,这与何江涛等[27]的研究结果一致。由于吸附阻滞作用和生物化学衰减作用的存在,1,2-二氯乙烷的最大迁移距离大大减少,其中吸附阻滞作用的影响尤为显著。

综上,实际调查得到的1,2-二氯乙烷在地下水含水层中的最远迁移距离是地下水对流作用、含水介质中有机质吸附解吸作用、水动力弥散作用和生物化学降解作用共同作用的结果。结合地下水流对污染羽分布及其动态的控制作用分析,由上述动力学分析结果和动力学模式(图5)可知,地下水对流作用是研究场地地下水中1,2-二氯乙烷迁移的主要动力作用,但含水介质的吸附阻滞和生物化学衰减作用对1,2-二氯乙烷的分布范围影响显著。

3 结论

(1)研究区地下水中1,2-二氯乙烷、苯、三氯甲烷浓度超过GB/T 14848—2017的Ⅳ类标准,最大超标倍数分别为125.9、1.4、0.27倍。1,2-二氯乙烷的总致癌风险为4.00×10-6,超过人体健康风险可接受标准。吸入室内空气中来自地下水的气态污染物途径产生的致癌风险贡献率大于99%。

(2)根据DRASTIC模型,研究区的地下水脆弱性指数为4.912~5.305,整体处于中等脆弱性水平,地下水系统抵御污染能力较强,地下水埋深、净补给量和含水层厚度是影响研究区地下水脆弱性的最主要因素。

(3)研究区地下水中1,2-二氯乙烷分布和迁移受地下水对流作用影响最大,在迁移过程中,含水介质的吸附阻滞和生物衰减作用对1,2-二氯乙烷的分布范围影响显著。