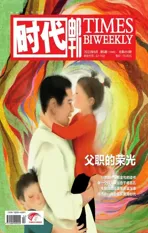

我们的父亲

2022-09-26胡印斌

父亲,是一本书,是一本厚厚的大书,是一本像大山一样厚重的书,值得我们用一生的时间去阅读去感悟。他们在平凡的生活中给了我们伟大的爱与力量。

我们在对抗中和解

“火车上小心,到了武汉给我电话。”父亲站在绿皮车厢外,把沉重的行李从窗口递给我,“响两声就行了,我给你打过去。”

那年,我大学毕业,之后的半年,工作和读书都没有着落。我给一位平素待我不薄的大学老师打电话,想在他的研究所谋一个秘书之类的工作。带着决绝的信念,我收拾好行装,打算从此闯荡世界,把这个令我纠结的家庭抛在脑后,把那段令我压抑、愤怒的青涩时光抛在脑后。所有问题的核心,现在看来,无非是一个80后青年的生活方式和人生追求,不被父母认可而已。

1998年,我到武汉上大学,带着青春期的叛逆,我像上足了发条一样和这个世界较劲。每年的寒暑假,是我和以父亲为代表的家庭关系最紧张的时候,我们在很多问题上水火不容,一言不合我就甩门而去。我像个愣头青一样想冲决家庭的罗网,而父亲在我眼里比较专制。他无法接受我的发型和服饰,更不要说我那些奇谈怪论。而大学毕业之后的考研失利、工作无着落,被他看作是我多年来不务正业的后果。至于我那段时间灰色的心情和郁结,父亲好像根本没有留意,那个家我一天都待不下去了。

我挤上了南下打工的火车,看到父亲闪烁的眼神和欲言又止的嘴唇,我低下头转移视线。火车开动了,渐行渐远。父亲不知从哪儿掏出一条毛巾,抽打混乱中蹭到衣服上的灰尘,我看着那个越来越小的身影,眼眶有点胀。

父亲出生在20世纪50年代,家里五个兄妹,“家庭成分”不好,祖母去世早,无人照看,他的童年和少年时代是在惊恐不安中度过的。父亲费尽周折才读完中学,没能上大学,在一所乡中学当语文老师,如履薄冰。我认识几个父亲当年的学生,他们无一例外地向我描述当年的父亲是如何勤勉,如何一心扑在教学第一线。

进入1980年代,随着我的降生和生活的渐趋平稳,父亲开始写作。大约在1984年前后,父亲的一篇通讯作品获得了当年全国好新闻一等奖,这次获奖改变了父亲的人生轨迹,30岁的他被擢拔为县委宣传部副部长,从此步入仕途。我上初中时,父亲到乡镇当党委书记锻炼。父亲把艰苦奋斗当作最高的人生准则,像头老牛一样躬耕在一片完全陌生的土地,报答这个时代给他的另一份恩情。

几年前我得了一场大病。我恍惚之中听到主治医生和父亲低语,希望这孩子熬过今晚。父亲双手撑在床边眼巴巴地看着我,眼睛里充满了红血丝,胡茬像冬天的残草般布满又黄又黑的脸。在那个无边的黑夜,我第一次真切地感受到了血脉的绵延,自己身上承载着父亲毕生的重托。

命运兜兜转转。大学毕业的第二年,我考进北京一所名牌大学读研究生,之后成家立业,一切顺风顺水。少年时的种种乖张似乎渐渐消退,我和父亲之间的隔膜好像变淡了。父亲已经习惯抽烟时给我一根,我也习惯了父亲打电话问我的近况。

我曾经不顾一切地想要挣脱家庭的束缚,进入到一片广阔的天地。在二三十年的岁月里,我和父亲在对抗中和解,父亲高大的身影渐渐衰老,这是家族史的宿命,也是父亲的宿命。而我要做的是,“肩住自己的闸门,放孩子们去更宽阔光明的地方”。

一头黄毛的沉默者

在黄土高原一个叫“黑窑洞”的村子里,父亲和其他人一样,20岁左右娶妻生子,而后从他的父亲手里分得几亩薄地、养两头牛,靠天吃饭。一直以来,沉默寡言,是父亲留给我最深刻的印象。似乎除了因为我们兄妹三人的学习发火之外,其余时间,很少看到他有表露自己想法的时刻。

或许,曾经的贫穷让父亲的责任变得更加具体和琐碎:挣钱养家、柴米油盐,供几个孩子上学的费用,包括学校里冬天要收的十块钱烤火费,这些都是他每天要考虑的事情。他忙碌于这些普通人的目标,而我则负责在学校里拿出足以让他满意的学习成绩。

随着日子悄然流逝,我考上了大学,那个时候,与父亲的交流似乎才逐渐多了一些,他会时常用自己理解社会的方式告诫我该如何与人相处,听母亲说,他也会在弟弟妹妹面前把我树立成“好榜样”,虽然他的长子考上的学校并不算好,但他已经很满足了。

在同龄人中,他的长子是第一个大学生,走出了那片黄土地,儿子是他的骄傲。

后来,我22岁大学毕业、24岁订婚、25岁结婚,一系列事情的发生似乎都水到渠成。而在这个过程中,父亲似乎再次陷入了沉默,只有在装修婚房、商量彩礼以及招待客人时才会说话,为我的婚事忙前忙后。

长子的婚礼,一切都需要他来操办,过于疲惫和紧张令他在短时间内失去了原本浑厚的声音。我和妻子结婚前的一天上午,他的嗓子突然哑了,这让他变得更加沉默,即便是在这个喜庆的日子里。

这是他的第一个孩子长大成人,在我们所成长的环境下,从某种意义上来看,结婚是最有标志性的成人礼,它不是影视剧里塑造出的18岁时的仪式感,看起来与现代社会制度似乎稍显背离,但这是祖辈口口相传下来的一种共识,这或许也是他过于紧张的原因,他想把一切事情都办好,由于没有经验,这令他倍感压力,而后在某天清晨醒来时,暂时性失去了声音。

大学毕业后的几年,我始终在远离他们千里之外的地方工作,极少回家,偶尔回去,也只是待一会儿。每次父亲也只是沉默着,言辞极少。前不久,妻子说,你现在给爸妈打电话的次数还挺频繁的。我这才意识到,不知不觉间,从父亲身上我好像看到了时间在“光速流淌”,我越来越觉得有一些爱是需要及时表达的,我想让父亲知道我愿意与他沟通,这促使远在千里之外的我开始频繁给他打电话,我想要通过每次的聊天迫切留住点什么。但当年我那个在小山村里毫不起眼的年轻父亲已进入了“知天命”的年纪,50余年来,他就这么以一个“沉默者”的形象与这个世界打着交道。

当然,沉默或许只是他的一面,有时候,你会发现他的另一面。

早几年春节假期回家,偶然间从家里的柜子里翻出一张照片,那是一个一头黄毛、嘴里叼着一根香烟的年轻人,照片里,他的眼睛炯炯有神,浑身都散发着青春的气息,看起来就像某年他上树去摘榆钱给我和弟弟吃的时候那般充满活力。那是我小时候难得的美食和经历,一年才能遇上一次,颇为珍贵。

我的父职教育:给孩子买了一个灭火器

我是朋友圈里的晒娃狂魔,这个我有自知之明。但是,让我惊讶的是,很多身边的姐姐会在沟通时不经意地表达:“你是爸爸,怎么还爱管孩子学习的事?”

这倒是问倒我了,的确,我很难理解那些给孩子辅导功课时,经常暴跳如雷的家长。或者,我很惊讶女性朋友惊讶背后的那个“默认”——爸爸不需要管孩子的学习,养家、赚钱、还房贷就行。当“母职处罚”成了女性带娃时的碎碎念,那么“父职教育”为什么不能是一种享受?养猫、遛狗都可能是一件快乐的事,为什么和娃一起读书、学习就不快乐了?

教孩子不快乐的原因,很多时候不是孩子“笨”,而是家长自己设定的目标,既不是自己想要的,也不是孩子喜欢的,而是课外辅导班的标准、“幼升小”面试的标准、金牌育儿(刷题)专家的标准。你拿一本《中级职称英语真题解析》的书也不会觉得快乐,何况是孩子?

把心放宽一些,回到孩子的视角看世界、认识世界,看看孩子喜欢学习什么,而不是这个世界要求孩子必须学会什么。

我记得,我教会孩子的第一个汉字词语是“消火栓”,那个时候孩子只有3岁,他那个阶段特别喜欢消防员,带孩子出去,我就留心看地铁站、商店场里有“消火栓”的地方,就教给他这三个字,几次复习之后,小家伙就学会了,他就很开心,能教会小朋友,我也很快乐。然后,这孩子就每天缠着我给他讲灭火器的故事,我查资料、翻视频,给他讲各种灭火器:泡沫灭火器、干粉灭火器、卤代烷灭火器。然后,在淘宝上买了一个干粉灭火器回来。父子俩可以研究一下午的灭火器。

回忆一下,我这几年打着“给孩子买的”名义也实现了很多小时候的梦想:观星镜、显微镜、PH试纸、三棱镜、红外测温枪、砸炮枪、棉花糖机……我有一个朋友是玩业余无线电的,他的乐趣就是教女儿摆弄各种电台、对讲机,玩具相当硬核。当然,关键还是看孩子是不是喜欢老父亲的“玩具”,其实对这些稀奇古怪的东西,连大人都这么喜欢,小孩子更是没有抵抗力,但要玩转这些东西,则需要家长投入时间、精力、耐心,这方面爸爸比妈妈有更多优势。

孩子不是大人的玩具,孩子更不是家长实现自己梦想的道具。家长能做的是以自己之前的生活阅历,尽可能给孩子提供更多的选择,在很多的岔路口告诉他:这座山背后有一条宽阔的河,那条路挺陡峭的,从而为孩子打开眼界,让孩子不受限于有限的选择。相对母亲,父亲在提供选择上有更多优势,可以在保证安全的前提下,和孩子一起蹚脏兮兮的河,捕捉小昆虫、打捞小鱼,“探险”城市、农村荒芜的小角落,一起弄得满身泥巴。父亲应该给孩子打开更多的窗口,而不是成为一堵墙。孩子的长成需要父亲不仅是挣钱养家者,还是亲子教育的参与者。

其实,和孩子一起成长,不妨看成自己第二次度过童年的机会,以自己的知识、经验、能力和见识,帮助他打开兴趣的视野、绕开当年的挫折、抵达成就的彼岸。把孩子当成朋友,一起分享大家共同的兴趣。

做父亲是一场修行

前阵子,我的大学同学群转发一份聊天记录,某位年轻爸爸告知邻居,他今天非揍儿子不可,可能动静较大,争取早揍早结束,希望邻居们见谅。邻居纷纷表示:“我也要揍儿子。”

乍一看,感觉这可能是父亲在借“揍儿子”发泄情绪,但孩子那段时间主要在家上网课,上网弄不好就沉迷游戏,自然会引发家长不满。

这里边有两个问题:首先,父亲打儿子对不对,有没有替代有效的教育方法;其次,如果儿子沉迷游戏,做父亲的该不该管,然后又回到前面一个问题。

我家大儿子上小学六年级,近两年有点沉迷上网,包括打游戏,我不厌其烦地给予批评和引导。他喜欢待在家里,进了自己房间就关起门来,大有与世隔绝之势。一天,我准备带全家到郊区山里玩玩,好把他从电脑世界拽出来,但他拒绝出门。我断电断网,他居然要跟我拼命,我狠狠地揍了他一顿。

事后我和一位朋友聊天,他讲述了自己是如何赢得儿子的信任,让青春叛逆期的儿子听他的话。他认为我在儿子那里不获信任,背后是教育方式不当。

有些人似乎深信,做父亲有一套放之四海而皆准的原则和方法论。一般观念认为,父母不能打孩子。他们把打孩子视为一个陈腐的传统教育理念和方法,并归咎于无知,不懂得尊重未成年人的权利和尊严。

但我以为,父亲是一个充满辩证逻辑的复杂体,不是拿着一册《做父亲指南》就能功德圆满。“棍棒教育”是一种病态,必要时教训一下孩子,也是合情合理的教育手段。只贩卖一些爱、自由之类理念,其实是一种教条主义。

应当辩证地看父亲的责任。多陪陪孩子,这是应该的,但也有的孩子不喜欢父母陪伴。对孩子放任不管不行,“责任心”太重,把自己的意志强加给孩子未必是好事。

人的成长与父母、家庭的因果关系很复杂,深层逻辑会颠覆一般人的认知。家穷能毁人,也能成全人。“恶父”导致叛逆,叛逆的孩子可能会取得大成就。美国前总统克林顿的继父是一个酒鬼,经常滥施家庭暴力,克林顿成人后却说这种家庭环境“确实给我教益”。

人生是一场修行,做父亲也是一场修行。所有父亲都需要一种问题意识,看见并直面问题,又能克服以自我为中心的执念。没人能掌握终极真理,在父子关系“灭失”前,就能证道成佛,自视为优秀父亲。

一个人的成长是由诸多家庭因素、社会因素与个人内在因素共同作用的结果,甚至不排除其他偶然因素。我家老大不喜与人交流,而老二却热爱运动、性格外向。这难道能说一个证明我做父亲失败,一个证明我做父亲成功?

人是一种适应性很强的存在,为人父者只要不犯颠覆性错误,孩子的成长就不是问题。对于老大,我决定暂时放下,不去管他太多,将来再说。压下内心的不满与疑惑,给孩子一个观察期,让他自由伸展,这是我现阶段的一点觉悟。做父亲,是一个动态调整的过程。

“落伍”父亲身上有些不落伍的品质

不同的时代拥有不同的话语体系,不同话语体系下的特定词汇也有着不同的意义,比如“父亲”这个词。这是我最近重温电视剧《白鹿原》的感悟。无论是鹿泰恒之于鹿子霖,还是白嘉轩之于白孝文、白孝武,都在剧中展现出了作为定海神针的智慧,那时的“父亲”代表着权威、依靠、路灯。然而,多年后的今天,在很多跟我差不多大的青年人心目中,自己的父亲可能都是“落伍”的代名词。

在我看来,这种变化主要有两种原因。一是随着观念的更新,父权制或者说封建家长制已经被消解、更新,父亲不再在家中有很大的话语权;二是白鹿原上的人,祖祖辈辈过着同样的生活,做着同样的事情,父辈往往在人情练达、生活阅历方面更胜一筹,而我们这代人恰逢时代巨变,科技、生活都日新月异,父亲们可能就被甩在了身后。

回想起父亲对我说的话、教我做的事,我渐渐明白,父亲或许真的有些跟不上日新月异的时代,却依然能在很多时候见微知著,对我的行为、思想进行纠错。他讲的道理很通俗,却写满了岁月的沉淀与生活的酝酿。

记得读本科的时候,外卖商家没给我送筷子,虽然宿舍里有备用筷子,但我依然打电话把商家训斥了一顿,他答应了给我补送筷子并且加送一道菜。放假回家后,我兴奋地炫耀自己这一次的“战绩”,父亲却严厉地批评了我。他说:“得饶人处且饶人,斤斤计较只能损人不利己。”“人不能贪心,贪小便宜吃大亏。”“小聪明不可取,人要有大格局”。对于当时年轻气盛的我来说,听这些话觉得特别唠叨、迂腐,于是只回怼了一句:“您点过外卖吗?”

这件事已经过去很久了,我独自一人在外求学也经历了许多事情,再回想起来时真的为自己当时的幼稚而汗颜。我的父亲或许从没自己点过外卖,却通过这件事教育了我,或许我当时的内心是排斥的,但他的话已经在我心中埋下种子,让我再遇到类似的事情时能更快地醒悟过来。

同样是读本科的时候,我为了融入同学群体,把很多时间用在了社交上,本来不玩游戏的我跟着大家一起玩,生活一向节俭的我也开始和同学们去人均几百元的饭店吃饭。父亲知道后告诉我什么是“无效社交”,告诉我青春很宝贵要做更多有意义的事情。

几年过去了,那些纯粹因为喝酒、唱歌、打游戏而聚在一起的同学们,不仅荒废了自己四年的青春,更失去了名牌大学的社会资源,彼此之间的联系也越来越少。而我庆幸自己在正确的时间做了更多该做的事情。

我常常思考,父亲教给我的道理该用什么样的词汇去概括?心胸、善良、隐忍、远谋,似乎都是,又都无法完全概括,或许他自己也无法给出答案。但后来我慢慢明白了,父亲教给我的才是生活真正需要的大智慧,这些智慧的种子,是父亲给我种在心底的。

确实,我和我身边的同龄人,论学历、眼界、新潮,可能都远远胜过了我们的父辈,但看似“落伍”的他们,身上却依然有太多需要我们学习的地方。这不仅是因为人生本就是一场修行,更是因为这世界无论如何演进,总有一些颠扑不破的道理,需要我们坚守。