温室条件下不同新型地膜回收性能研究

2022-09-23武灵燕赵淑梅王平智尹宝全马云飞赵竹青

武灵燕 赵淑梅,2* 王平智,2 尹宝全 马云飞 赵竹青

(1.中国农业大学 水利与土木工程学院,北京 100083; 2.农业农村部设施农业工程重点实验室,北京 100083; 3.中国农业大学 烟台研究院,山东 烟台 264670; 4.烟台市牟平区农业技术推广中心,山东 烟台 264100)

地膜覆盖技术为农业生产的提质增产做出了巨大贡献,已成为农业增产、农民增收和粮食安全保障等方面不可或缺的重要技术手段,由此引起地膜使用量和覆盖面积的大幅增长。由于我国传统使用的地膜相对较薄、力学性能较差,揭膜期的地膜破损严重,导致地膜回收难、回收效果不佳,再加上农户回收意识薄弱,残膜污染呈不断加重的趋势。大量的地膜残留在土壤中会破坏土壤结构,降低作物出苗率和产量,因此残膜污染治理受到广泛关注。从源头上解决或管控地膜残留问题的根本途径,一是用后地膜的有效回收,二是使用可降解地膜。可降解地膜是目前国内外地膜领域关注的重点,已经研发的有光降解地膜、生物降解地膜、纤维降解地膜等,但可降解地膜降解时间难以控制,降解过程受土壤水分条件、气象因素和地膜厚度等影响较大,以及成本较高、较难推广,因此用后地膜的回收,仍是当前减少残膜污染最有效的方法。

回收时地膜力学性能的好坏直接影响其回收效果。厚度是影响地膜力学性能的因素之一,地膜厚度越大,其力学性能越好。张佳喜等分析不同厚度地膜的力学性能随时间变化的规律,表明地膜厚度增加时,其拉伸性能有较大的提升,可降低机械回收难度,有效减少农田地膜残留。陈建林等研究表明,覆盖的地膜越厚,地膜回收机回收作业的收净率越高,有效回收残膜的清洁率也呈提高的趋势。当覆盖时间相同时,地膜力学性能与厚度呈现正相关关系,即地膜的力学性能会随着厚度的增加而提升。此外,地膜的加工工艺也是影响力学性能的因素之一。戚瑞敏等选用了4种高强度地膜与普通地膜进行了对比,结果表明高强度地膜在使用前后的拉伸负荷和断裂标称应变均高于普通地膜,且覆盖180 d后仍具有较高的拉伸负荷,提高了地膜的可回收性。日本、美国等是残膜回收要求较高的国家,为确保地膜的有效回收和再次循环利用,积极推广高强度、耐老化的厚型地膜(厚度≥0.015 mm),保证回收时仍有较好的力学性能,这给我国提供了很好的借鉴。因此,2018年我国实施新的国家标准,将地膜的最低厚度限值提高到0.010 mm,这是减少残膜污染的一个重要举措;但从回收特性角度,最低厚度是否为适宜厚度,尚缺乏实测数据,需要做更深入的研究。

残膜回收主要有机械回收和人工回收2种方法。机械回收主要用于大田,近年来相关研究也较多;与大田种植相比,温室单体规模较小,导致机械化操作难度较高,因此地膜覆盖及残膜回收还多以人工操作为主。我国设施园艺面积居世界首位,温室地膜回收问题不容忽视,但当前对提高温室地膜回收率的相关研究较少。因此,本研究拟以新型银黑双面地膜为例,开展温室条件下的对比试验,分析不同厚度的新型地膜使用过程中力学性能随时间变化的规律,结合地膜的拾净率、含杂率、残膜清洗难易度和破损程度等指标,综合评价不同厚度地膜的回收效果,以期从利于回收和循环再利用的角度探讨适宜的地膜厚度,为减少温室土壤残膜污染、改善土壤生态环境提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验温室

试验于2019年9月7日—2020年6月20日在山东省烟台市益生生态蔬菜基地的生产温室中进行。温室长度100 m,跨度10 m。共种植两茬,第一茬种植作物为番茄,2019年9月7日定植,9月28日进行覆膜;幼苗定植后统一水肥管理,2020年1月9日—2月29日收获,番茄拉秧后,试验组地膜继续使用,对照组地膜更新。第二茬种植作物为芸豆,2020年3月7日定植,定植后统一水肥管理,2020年5月7日—6月20日收获,拉秧后按照当地回收方式将各试验组地膜人工回收。

1.2 试验地膜

试验所用地膜均由博禄贸易(上海)有限公司提供。试验共采用了A和B 2种不同加工工艺的银黑双面地膜,其中A膜基于Anteo三元聚合技术,B膜基于Borstar双峰三元共聚技术,两种技术均在一定程度上提高了地膜的力学性能。每种地膜均选取了3个厚度,分别是0.010、0.015和0.025 mm,同时采用当地普遍使用的符合国标规定的普通黑色地膜作对照(记为CK,下同),因此共设置了7个处理,每个处理设置了5个重复。

1.3 测试指标及方法

地膜覆盖期间,每隔45 d左右,在南北相同且不影响作物正常生长的位置上,取一段75 cm×20 cm的样品,取样位置用相同大小的同种新地膜修补,样品带回实验室进行相关力学性能测试。根据国家标准GB/T 1040.1—2018《塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》和GB/T 1040.3—2006《塑料拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》的要求,选择标准中的1B型试样,电子式拉力试验机选用二通道0~50 N档位,钳口速度100 mm/min,试样标距50 mm,试样截面积测量前计算得出。在不同覆盖期的地膜样本中分别取5个纵向(垄长方向)和5个横向(垄宽方向)试样,测试后取平均值进行数据处理。

断裂伸长率δ

计算公式如下:(1)

式中:ΔL

为夹具间距离的增量,mm;L

为夹具间初始距离,mm。当保留率低于50%时,认为地膜产品已经完全老化,断裂伸长率的保留率Q

计算公式如下:(2)

式中:δ

为覆盖t

d的断裂伸长率,%;δ

为初始断裂时伸长率,%。参考由佳翰等的试验方法,覆膜前对各试验组地膜称重,按照当地回收方式,将各组用后地膜回收并称重,破损严重的地膜尽可能捡拾落入土中的碎片,记录测区内废旧地膜当年覆盖残留质量(W

),将样品封装带回实验室。在实验室中反复清洗多次直到水不再混浊为止。将地膜平铺晾干后称重,含杂率M

计算公式如下:(3)

式中:W

为回收后未清洗地膜质量,g;W

为清洗晾干后地膜质量,g。根据国家标准DG/T 149—2021《残膜回收机》中要求,拾净率X

计算公式如下:(4)

式中:W

为测区内实际覆盖地膜质量,g;W

为测区内当年覆盖表层残地膜质量,g。参考《废旧地膜回收技术规范》解读中拾净率的考核标准:X

≥95%时,地膜回收质量为好;85%<X

<95时,地膜回收质量为合格;X

≤85%时,地膜回收质量为不合格。将地膜上每个破损处近似看成圆形(计算每个圆形面积时π取3.14),回收后地膜破损率Y

计算公式如下:(5)

式中:S

为单垄地膜覆盖面积,m;S

为所有破洞面积,m。1.4 回收效果评价

目前国内尚无地膜回收效果评价的统一标准和方法,为了科学系统地评价地膜回收的效果,本研究拟构建一种简易可靠的综合评价方法。

首先是评价指标的确定。通过走访农户和残膜加工企业,结合已有的文献资料,从地膜性能变化、回收的需求、回收企业关注点等方面考虑,选取回收时地膜纵向最大拉伸负荷、含杂率、拾净率、清洗难易度和破损程度5个指标作为评价指标。

其次是指标赋值与评价方法。每项指标最优情况下均赋予100分作为基础分值,然后再根据各自的实际情况设定相应评分标准,进行测评、打分。在上述5个指标中,最大拉伸负荷表示地膜力学性能好坏,回收时拉伸负荷越大,越有利于地膜回收;含杂率主要影响回收后再利用环节,含杂率越低,回收后利用成本越低;而拾净率主要用于监测当年地膜残留量,对评价减少环境污染效果具有重要意义。这3个指标对回收以及再利用影响较大,因此赋予这3个指标各30%的权重。清洗难易度与含杂率有一定的关联性,一般情况下含杂率越低越易清洗;但残膜中杂质有容易去除的作物秸秆、叶片等杂质,也会附着不易清洗的泥土,因此清洗难易度也是影响回收和再利用效果。破损程度与最大拉伸负荷有一定的关联性,地膜力学性能越好,回收时的强度越高,越不易破损;但若地膜破损程度较大,即使仍有一定的力学性能,也会影响回收效率。鉴于清洗难易度和破损程度与其他指标既有关联性,又存在其他方面有一定的影响,因此赋予这2个指标各5%的权重。最后按照每个指标的权重汇总,从而获得一个试验处理的总回收效果评价分值,总分值100分为最优。

1)地膜最大拉伸负荷评分标准。最大拉伸负荷是单位截面积薄膜拉断时的拉力,可用于计算拉伸强度。根据郭辉等对地膜缠绕式回收的受力分析可知,回收的前提条件是地膜受到的拉力小于地膜最大拉伸负荷,人工回收方式与缠绕式回收类似,因此选用最大拉伸负荷代表地膜的力学性能。根据相关标准规定的力学性能指标,若回收后的地膜,仍满足新膜力学性能的最低标准,则评为100分;不满足新膜最低标准但可达到最低标准的80%评为80分;达到最低标准的50%评为60分;低于最低标准50%则评为40分。表中最大拉伸力为地膜的纵向拉伸力,评分标准如表1所示。

2)地膜含杂率评分标准。地膜人工回收效率以及回收后能否再利用,其回收时的含杂率是一个重要指标。根据回收再利用企业的走访调研,当回收地膜含杂率在50%以下,回收后地膜清洗难度较低,且再加工后的母粒质量较高;含杂率M

为50%~80%时,有一定的除杂难度,大型企业清洗后可与其他塑料回收物混合生产母粒,部分小型企业考虑成本不愿回收;而当含杂率超过80%时,除杂难度大,增加企业清洗成本的同时,还会降低再加工产品的质量,大部分企业都不愿意回收。因此这里设置M

<50%,50%≤M

<60%,60%≤M

<70%,70%≤M

<80%和M

>80%这5个评价标准,依次赋予100、80、70、60和50的分值,便于定量分析。3)地膜拾净率评分标准。拾净率是考核地膜回收效果的重要指标。以前地膜的回收效果多使用回收率或残留量来表示,实践中考核难度大,而拾净率既可以检验当年地膜回收质量,又可以长期监测地膜残留量。根据现场回收试验,较厚的地膜力学性能更好,无需考虑膜上覆土和杂草,回收容易,作业时间短、效率高。根据现场测算,人工回收地膜速度约2.8 m/min;而对于薄型地膜,力学性能较差,需要边回收边清土,且需重复2~3次方能捡拾干净,耗时约为前者的2~3倍;试验观测到对照组地膜较薄,容易撕裂,很多农民回收时往往只捡拾较大块地膜,如果按照拾净率达到85%以上的要求,则需捡拾3次以上,耗时3倍以上,即速度不到原来的1/3。因此综合考虑拾净率与捡拾次数,以及不同人员工作能力的差异性,制定出相应评分标准,具体如表2所示。

表1 地膜最大拉伸负荷评分标准

Table 1 Scoring standards for maximum tensile load of mulch film

厚度 d0/mmThickness最大拉伸负荷 F/NMaximum tensile load分数ScoreF≥1.61000.010≤d0<0.0151.12≤F<1.6800.8≤F<1.1260F<0.840F≥2.21000.015≤d0<0.0201.7≤F<2.2801.1≤F<1.760F<1.140F≥3.01000.020≤d0<0.0302.1≤F<3.0801.5≤F<2.160F<1.540

表2 拾净率评分标准

Table 2 Scoring standard for pick-up rate

拾净率X/%Pick-up rate回收速度v/(m2/min)Recovery speed分数ScoreX≥95v>310085<X<951≤v≤380X≤85v<150

4)清洗难易度评分标准。清洗难易度会影响回收地膜循环再利用的效果和成本。根据各组地膜实际清洗情况,在实验室条件下进行了人工清洗测试。结果表明,厚度0.025 mm的地膜,膜上杂物可以直接抖落,清洗较快,洗净1 m地膜耗时约3.0 min。清洗厚度0.010 mm的地膜,杂质不易分离,需要先浸泡,边洗边处理,洗净1 m地膜耗时约4.5 min。而对照组地膜,杂质与膜粘连在一起,除杂的过程极易破坏地膜,需多次浸泡之后小心清洗,且多次清洗后也未必能保证完全洗净,清洗难度大,洗净1 m地膜耗时大于4.5 min,考虑到难易度以及不同人员工作能力的差异性,将清洗耗时(t

)划分3个等级,t

<3 min/m,3 min/m≤t

≤5 min/m,t

>5 min/m,依次赋予100、80和50的分值,便于定量分析。5)破损程度评分标准。地膜吹塑过程中存在厚薄控制不均匀的现象,在覆盖过程中,薄的地方在温差导致的张力作用下,更容易破损,因此地膜的破损程度也是反映地膜回收效果的有效指标。经测量,正常种植打孔的直径为15~18 cm,根据式(5)计算出试验地膜原始破损率Y

为7.45%~9.45%,再结合地膜回收破损率情况可以认为:Y

<10%时,地膜无新增破损,有利于回收;Y

>50%时,地膜表现为横向大部分断裂,或者纵向打孔处连续破损,地膜破损严重会导致回收效率降低。因此设置Y

≤10%、10%<Y

≤15%、15%<Y

≤25%、25%<Y

≤35%、25%<Y

≤35%和Y

>50%这6个标准,依次赋予100、90、80、70、60和50的分值,便于定量分析。1.5 统计分析

采用Excel软件对数据进行整理和分析。

2 结果与分析

2.1 地膜力学性能变化

本研究中,对照组地膜一般覆盖一季,共覆盖144 d,试验组地膜连续使用2个栽培季,共覆盖267 d。

2

.1

.1

不同厚度地膜初始力学性能对比上述2种地膜初始力学性能测试结果如表3所示。可见:与对照组相比,2种加工工艺均降低了地膜的纵向断裂伸长率,同时增加了横向断裂伸长率和最大拉伸负荷。厚度为0.010 mm地膜,A膜的纵、横向拉伸负荷比CK提高了117%和120%,B膜的纵、横向拉伸载荷比CK提高了116%和132%,表明2种加工工艺均可提高地膜的力学性能。其余2种厚度的A膜纵向拉伸负荷比厚度为0.010 mm增加了39%和72%,横向增加了70%和220%;B膜纵向增加了19%和78%,横向增加了37%和180%;结果表明,相同工艺的地膜,随着厚度的增加,地膜纵、横向断裂伸长率和最大拉伸负荷均呈明显增大的趋势。综合来看,2种试验地膜,厚度达到0.015 mm以上时,其断裂伸长率和最大拉伸负荷有明显提升。

表3 地膜初始性能

Table 3 Initial performance of plastic film

类别Type厚度/mmThickness纵向 Vertical横向 Horizontal断裂伸长率/%Fracture elongation最大拉伸负荷/NMaximum tensile load断裂伸长率/%Fracture elongation最大拉伸负荷/NMaximum tensile loadCK0.010217.511.03105.380.49A10.010136.802.23221.201.08A20.015153.073.09330.741.84A30.025181.833.84458.203.46B10.010130.942.18140.901.14B20.015190.002.59403.311.56B30.025208.263.88413.943.19

注:CK为对照组;A1为0.010 mm的A膜;A2为0.015 mm的A膜;A3为0.025 mm的A膜;B1为0.010 mm的B膜;B2为0.015 mm的B膜;B3为0.025 mm的B膜。下同。

Note: CK is control group, A1 is type film with thickness of 0.010 mm, A2 is type A film with thickness of 0.015 mm, A3 is type A film with thickness of 0.025 mm, B1 is type B film with thickness of 0.010 mm, B2 is type B film with thickness of 0.015 mm, B3 is type B film with thickness of 0.025 mm. The same below.

2

.1

.2

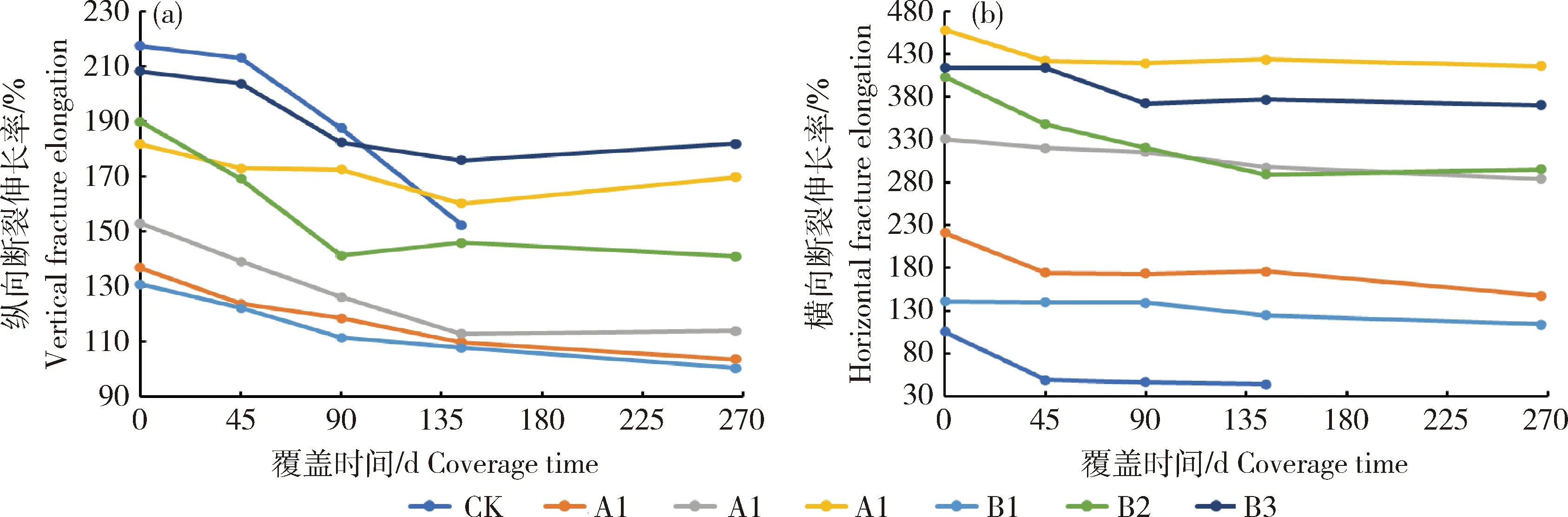

不同厚度地膜断裂伸长率变化断裂伸长率是影响其捡拾难易程度的重要指标。对使用时间0~267 d地膜样本(其中CK为114 d)进行测试,可以得到如图1所示的地膜纵、横向断裂伸长率随时间变化的曲线。图1(a)中可见:对照地膜纵向断裂伸长率一直呈下降趋势,特别是45~144 d,呈近似直线下降趋势,且下降速度较快;与之相比,试验地膜的几个处理,纵向断裂伸长率在45~90 d也表现出快速下降的趋势,但是在90~144 d,下降趋势减缓,表现出了与对照地膜不同的趋势;特别是144 d后,断裂伸长率趋于稳定。前期试验地膜和对照地膜的纵向断裂伸长率,均表现出快速下降的趋势,分析原因,应该是这段时间段内天气晴朗、温度较高,加速了地膜老化所致,而后期随着使用时间的延长,试验地膜的性能趋于稳定,这应该是长期覆盖膜面淤积大量泥土形成了的保护层,在一定程度上减少了环境对地膜的影响。另外,从图1(a)中还可以看出,相同厚度的A膜纵向断裂伸长率低于B膜,但是同种工艺的地膜,其厚度越大,整个覆盖期内断裂伸长率下降越慢,力学性能越稳定,说明厚型地膜的耐候性更好。

由图1(b)可见:对照地膜横向断裂伸长率在0~45 d呈快速下降趋势,但是45 d后则趋于稳定。而试验组的6个处理,除了B1和A2横向断裂伸长率始终处于缓慢下降的状态之外,其他4个处理前期或长或短时间表现出了一段时间快速下降的趋势,之后也趋于稳定,变化趋势与纵向相似。但厚度与横向断裂伸长率的相关性表现得更为突出,2种加工工艺之间虽然略有差异,但相同工艺的地膜,均表现为横向断裂伸长率随厚度的增加而增大,且3种厚度试验地膜的横向断裂伸长率分别平均稳定在145%、290%和400%左右。

图1 不同覆盖时间地膜纵向(a)和横向(b)断裂伸长率Fig.1 Vertical (a) and horizontal (b) fracture elongation of mulching film of different sampling times

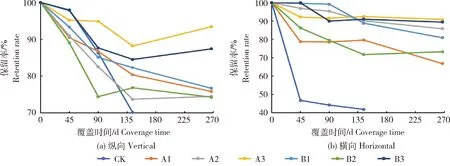

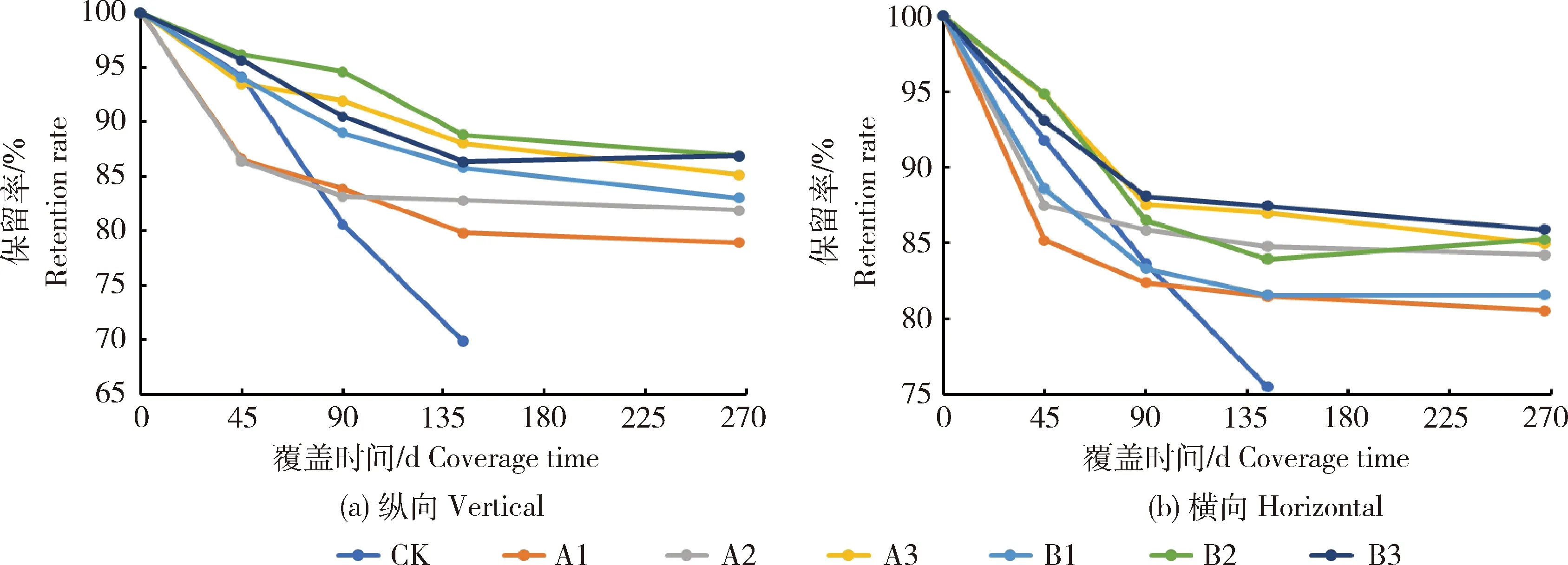

图2是不同取样时间地膜纵、横向断裂伸长率保留率的变化曲线。图2(a)可见:覆盖期内对照组地膜纵向保留率呈下降趋势,特别是45 d后下降比较明显,至144 d回收时保留率为70%。而试验组地膜,0~144 d保留率下降较快,但在144 d时保留率明显高于对照组;最终使用267 d回收时,地膜保留率仍高于70%,说明2种新型地膜均适合长季节覆盖栽培。其中地膜厚度0.010和0.015 mm的地膜,B膜的保留率略高于A膜,但厚度0.025 mm的地膜,则是A膜高于B膜,且在回收时保留率略呈回升趋势,导致这一现象的原因,还有待于进一步探究。相同工艺的地膜,厚度0.010和0.015 mm保留率相差不大,均保持在74%左右。

图2(b)可见:0~45 d对照组地膜横向断裂伸长率保留率下降明显,45 d后下降比较缓慢,但回收时横向保留率已经显著低于50%,结合纵向保留率结果可以判定回收时地膜已经严重老化,回收难度较大;而试验组地膜虽然前期也呈一定的下降趋势,且下降的幅度各有差异,但总体而言,在144 d时,保留率均远高于对照,且覆盖267 d后回收时,除A1略低于70%之外,其余组地膜保留率仍高于70%。相同工艺的地膜,除B2之外,其余均表现出随着厚度增加,保留率逐渐增加的规律。综合纵、横向保留率来看,试验组2种地膜力学性能比较稳定,厚度0.015 mm以上的地膜保留率最低可达到73%以上。

图2 不同覆盖时间地膜纵向(a)和横向(b)断裂伸长率的保留率Fig.2 Retention rate of mulching film vertical (a) and horizontal (b) fracture elongation of different sampling times

2

.1

.3

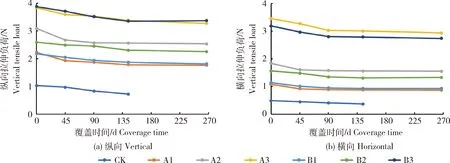

不同厚度地膜最大拉伸负荷变化图3为不同地膜纵、横向拉伸负荷随时间变化的测试结果。图3(a)可见:对照地膜初始纵向拉伸负荷明显低于所有试验地膜,在整个覆盖期内呈下降趋势,但降幅较小,回收时下降至0.72 N;而试验地膜虽然也呈一定的下降趋势,但是在144 d时,其纵向最大拉伸负荷最低的A1为1.78 N,是对照地膜的2.47倍;且在144 d以后,总体下降趋势趋于平缓,至267 d回收时,厚度0.010 mm的A1地膜最大拉伸负荷仍有1.75 N左右,且2种工艺地膜相差不大。相同工艺的地膜,随着厚度增加,拉伸负荷逐渐增大,规律性极强。从图3(b)中可以看出,对照组地膜横向拉伸负荷随覆盖时间的延长下降趋势不明显;试验地膜在45~90 d有相对明显的下降,在90 d后均趋于稳定。在144 d时,对照地膜的横向拉伸负荷为0.37 N,试验地膜A1、B1相差不大,为0.88和0.93 N,是对照地膜的2倍以上;更厚的A3和B3可达到2.7 N以上。相同工艺的地膜,厚度越大横向拉伸负荷越大,且后期力学性能仍然稳定,也表现出了与厚度的明显相关性。与图3(a)对比来看,各组地膜纵向拉伸负荷略高于横向,这会有利于地膜的纵向回收。

图3 不同覆盖时间地膜纵向(a)和横向(b)拉伸负荷Fig.3 Vertical (a) and horizontal (b) tensile load of mulching film of different sampling times

图4为地膜纵、横向拉伸负荷保留率的变化曲线。图4(a)可见:45~144 d内对照组地膜纵向保留率呈快速下降趋势,回收时的保留率为69%;试验组地膜总体也呈下降趋势,但是在144 d时保留率最低也在约近80%左右,明显高于对照组;特别是在267 d最终回收时,除A1保留率低于80%之外,试验组其他地膜保留率均高于80%,说明2种新型地膜力学性能较稳定,抗老化能力强;相同工艺的地膜,随着厚度增加,保留率也增加。

进一步分析横向拉伸强度保留率。图4(b)可见:45~144 d内对照组地膜横向保留率也呈快速下降趋势,回收时保留率为75.5%;试验组地膜45~90 d保留率下降较块,144 d时保留率大于80%,回收后各组地膜保留率仍高于80%。相同工艺的地膜,随着厚度增加,保留率逐渐增加。综合纵、横向保留率来看,试验组2种地膜力学性能比较稳定,厚度0.015 mm以上的地膜保留率可达到85%以上。

图4 不同覆盖时间地膜纵向(a)和横向(b)拉伸负荷保留率Fig.4 Retention rate of mulching film vertical (a) and horizontal (b) tensile load of different sampling times

2.2 地膜含杂率与拾净率

将各试验组地膜覆盖前及回收清洗前、后的质量取平均值,根据1.3中的方法计算地膜含杂率(M

)和拾净率(X

),结果如表4所示。含杂率是影响地膜人工回收和残膜循环再利用的重要指标;含杂率越低,越利于残膜回收和加工再利用。由表4中数据可以看出,相同工艺的地膜随着厚度增加,含杂率越低,越易于回收再利用,可降低企业再利用的难度。相同厚度的地膜,含杂率为CK>A1>B1,即厚度同为0.010 mm的地膜,B膜更有利于回收再利用。厚度0.015和0.025 mm的地膜,含杂率均低于80%,符合企业回收再利用的需求,可以降低再利用成本。而在拾净率方面,表4中数据与1.3中拾净率的考核标准看出,对照组仅为77%,低于85%,属于回收质量不合格,而各试验组均在93%以上,表现良好。相同工艺的地膜,随着厚度增加,拾净率呈增加的趋势,但差异不显著。

表4 各试验组地膜含杂率与拾净率

Table 4 Impurity rate and pick-up rate of test mulching film

试验组Testgroup厚度/mmThickness地膜原始质量W/(g/m2)Originalqualityof film回收后未清洗地膜质量W0/(g/m2)Quality ofunclean filmafter recycling回收清洗后地膜质量W2/(g/m2)Recycled filmquality aftercleaning当年地膜残留质量W2/(g/m2)Residualquality offilm inthat yearM/%含杂率ImpurityrateX/%拾净率Pick-uprateCK0.0106.1038.046.421.4383.1177A10.01013.8161.0311.700.9680.8293A20.01517.7571.9418.230.8874.8595A30.02528.3979.7927.100.2866.6199B10.01013.8757.1112.250.5577.4196B20.01515.0170.8515.310.6078.7296B30.02527.6691.2626.770.2770.4299

2.3 地膜回收效果

根据1.4中的构建的评价方法对各试验组地膜回收效果进行评价,各相关指标的评价分值及各处理的总分值统计如表5所示。分值越高,表示回收效果越好。

虽然对照地膜的厚度略低于试验地膜,但也都在国标规定的最低限制范围内,且试验地膜的使用时间是对照地膜的1.85倍。在这样的前提下,从表6可以看出,试验地膜的综合评价分值仍明显高于对照组,厚度0.010 mm的地膜,A1总分值高于CK组60.6%,B1总分值高于CK组80.9%,即所用新型银黑双面地膜回收效果均远高于普通地膜。试验组内部各处理的回收效果评分为A1 表5 地膜回收效果评价分值表 试验组Testgroup最大拉伸负荷Maximumtension load含杂率Impurityrate拾净率Pick-uprate清洗难易度Difficulty ofcleaning破损程度Damagedegree总评分TotalscoreCK405050505047A11005080805076A210060100808086A31007010010010091B110060100806085B210060100808086B3100601001009088

Table 5 Evaluation form of plastic film recycling effect

3 讨 论

3.1 力学性能是地膜有效回收的关键

地膜力学性能变化会影响其回收效果。随着覆盖时间的延长,地膜纵、横向断裂伸长率及其拉伸负荷均降低,其中90 d以内力学性能下降较快,分析其主要原因,应该是覆膜前期,太阳辐射较强、温度较高,且植株较矮,所以地膜受环境影响较大。但是覆盖后期,力学性能下降趋势变缓,性能趋于稳定,表明地膜老化速度减慢,回收后的地膜断裂伸长率保留率为70%以上,最大拉伸负荷保留率约为80%左右,表明回收时仍有较好的力学性能,有利于回收。所采用的试验地膜,因为进行过力学性能强化处理,所以即使是相近厚度,试验地膜的力学性能也优于对照地膜,但是大部分力学性能都表现出了与厚度的相关性。张佳喜等对比了0.008和0.010 mm的地膜,研究结果表明地膜的力学性能随厚度的增加而加强,变化速率随着铺膜时间的增长而减小,这些与本试验的结果基本一致。相比较而言,本试验中厚度0.015和0.025 mm的地膜覆盖267 d后仍有较好的力学性能,在长季节栽培中表现出良好的使用特性。

3.2 增加地膜厚度可以有效降低残留

研究表明,随着厚度增加,地膜拾净率逐渐增大,即当年覆盖后地膜残留量越少。周明冬等对0.006、0.008、0.010和0.012 mm的地膜进行试验,结果表明随着地膜厚度增加,地膜的残留量显著降低;曹健对比了厚度为0.010、0.012和0.015 mm 地膜的残留情况,随着厚度增加,当年残膜回收率逐渐增加,其中厚度0.015 mm的地膜当年残膜回收率达到86%。本研究将试验厚度提升到0.015 mm以上,且结果表明厚度为0.015 mm的新型地膜拾净率达到95%以上,有效降低了当年覆盖的残留,值得进行推广使用。

3.3 降低地膜含杂率可以促进再利用

降低回收后地膜的含杂率,有利于残膜的再利用。梁庆荣等研究结果表明,由于棉田残膜杂质含量高,残膜、土和秸秆无序分布,相互缠绕,导致残膜初清理难度大,劳动强度大,成本高,增加了企业负担,一定程度上降低了企业对残膜回收再利用的积极性。本研究结果表明,随着地膜厚度的增加,含杂率呈降低趋势,尤其是厚度0.015 mm以上的地膜,含杂率低于80%,符合企业回收再利用的需求。此外,试验证明了厚度越大越容易清洗,可以降低企业成本,有利于推进残膜再利用。

4 结 论

1)使用267 d后,厚度0.015 mm以上的地膜纵、横向断裂伸长率仍高于73%,纵、横向拉伸负荷保留率均高于85%,新型地膜在长季节栽培中表现出良好的使用特性。

2)厚度0.015 mm以上的试验地膜,含杂率低于80%,拾净率高于95%,可有效降低当年覆盖地膜的土壤残留量,值得推广使用。

3)构建了地膜回收效果综合评价方法,并对地膜回收效果进行评价,结果表明,在使用时间超过对照地膜123 d的情况下,同样厚度的2种新型试验地膜总分值分别高于对照组60.6%和80.9%,表现出良好的回收特性,也说明了工艺上的差异性;在2种新型试验地膜组内,也均表现出了厚度的影响,即厚度越大,综合评价越高,回收特性越好;尤其是A膜,0.015和0.020 mm的厚度,其综合分值分别高于0.010 mm厚度13.9%和20.5%,说明地膜厚度仍然是一个重要影响因素,随着厚度的增加,其回收及用后循环再利用特性更佳。

致谢

1.感谢博禄贸易(上海)有限公司对本研究的资助。

2.感谢山东省烟台市益生生态蔬菜基地对本研究的支持。