“去权”与“增能”:少数民族地区精准扶贫的“E-GOT”模型建构

——以湖北省恩施州晓关侗族乡Y村为例

2022-09-20凯里学院美术与设计学院杨艳梅吴小钰

凯里学院 美术与设计学院 杨艳梅,吴小钰

我国的扶贫工作呈递进式发展,主要包括改革扶贫、开发扶贫、攻坚扶贫、定点扶贫和精准扶贫五个阶段[1]。中国传统的农村社会也发生了翻天覆地的变化,大量劳动力外流,导致农村的“空心化”和“去权化”现象正逐步消磨和减退着人民群众的权益意识。而精准扶贫除了从物质上和经济上为帮扶对象提供必要的扶持,并没有针对心理需求和“去权化”这些现实性难题采取有效的措施。由此可知,情绪疏导和能力建设,是少数民族地区精准扶贫的短板,同时也是未来少数民族地区帮扶举措深化改革的方向。

一、恩施州晓关侗族乡Y村帮扶对象的“去权”现象

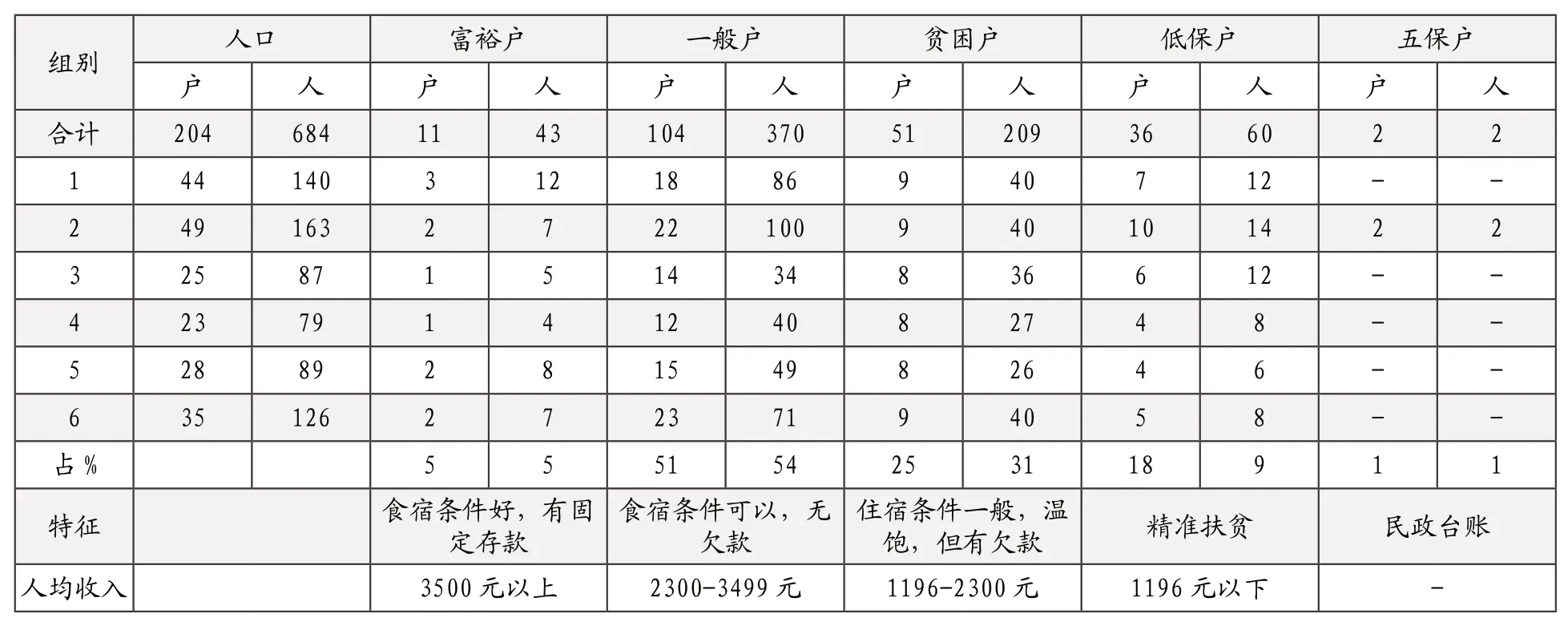

恩施州晓关侗族乡Y村位于晓关东南部,与蚂蚁洞村、干家坝村相邻。2016年末,全村总户数204户,总人口684人,劳动力416人,贫困户89户,贫困人口271人,贫困户和贫困人口分别占总体的44%和40%。具体情况如表1。

表1 Y村农户分类情况统计表

相关数据显示,恩施州晓关侗族乡在2016-2017期间整合资金941万元,用于改善基础设施、扶持产业发展、加强能力建设等。截至2017年,Y村管理茶园面积达900亩;发展了“4450”模式生猪养殖示范户20户;实用技术培训累计600人次,其中明白人、带头人30人。2015年已脱贫对象454户、1519人;2016年已脱贫对象648户、2019人;留存未脱贫对象2552户、6975人;2017年预脱贫对象1632户、4299人;“五个一批”对象中通过审计整改剔除不符合条件对象108户、321人;审计比对不符合条件但未作剔除处理的对象4户、19人;审计整改后纳入符合条件对象117户、312人。由此来看,晓关侗族乡的扶贫措施取得了不错的效果。然而在调研过程中笔者发现,这些帮扶模式及手段,对于少数民族地区的留守儿童、留守妇女、留守老人及残障人士来讲作用并不明显,返贫的现象也极其严重。究其原因,一方面是输血式扶贫无法从本质上解决帮扶对象的贫困情结,而造血式扶贫又没有实现帮扶对象的全面参与;另一方面是留守群体被社会贴上标签,从而使得该群体在社会生活中被排挤和被边缘;还有就是在帮扶对象自我“弃权”的过程中,进一步纵容了政府和乡村精英对人民群众的“去权”行为。

二、帮扶对象“去权化”的主要特征

随着农村青壮年劳动力的流失,“三留守”人员由于年龄、学历等原因,无法真正参与到地区的减贫脱贫建设中来,权益意识也相对薄弱。针对帮扶对象的“去权化”问题,笔者将其具体表现概括为以下三个方面,即脱贫路径选择的被动性、多方资源利用的断裂性和能力重建服务的短缺性。

(一)脱贫路径选择的被动性

1.扶贫模式选择的被动性

我国的扶贫模式主要是政府主导型,这一模式能够最大限度地调动社会资源,但是其职能缺位也对帮扶地区的发展带来了一定阻碍。在针对建档立卡贫困户的访谈中,71岁的独居老人张女士表示,政府的扶贫手段并没有符合帮扶对象的实际需求。也就是说,帮扶对象始终扮演着被动接受政府救助的角色,主要表现在:信息闭塞,使得帮扶对象不了解政府相应的扶持政策;财政上的补助真正到达帮扶对象的手中时已严重缩水;物质上的支持不一定能够得到质和量的保证。

2.扶贫手段选择的被动性

政府或通过地区规划,或通过专家建议,或根据地方资源等,为帮扶地区的社会发展提供必要的政策、资金、技术和相应的人力物力支持,但是村民在此过程中并没有掌握地区发展方向的选择权。据乡政府扶贫办工作人员介绍,旅游扶贫主要是借助地理环境、独特文化和民族产品等要素来促进少数民族地区的经济发展和人民生活水平的提高。在针对村民的调查中,大部分村民表示整个扶贫过程并没有直接征求村民的意见,而是通过行政手段征用帮扶对象的土地,赋权投资商和开发商对该地区进行改造与重建。

3.脱贫方法选择的被动性

在恩施州X县、B县和J县的调查中笔者发现,受扶地区或受扶对象主要是没有劳动能力的社会弱势群体以及“三留守”人员。由于受教育程度、身体状况、家庭负担等因素的制约,该群体不得不留在农村从事农业生产,有的甚至一辈子没有离开过户口所在地。其在脱贫方法的选择面上也非常窄,只是通过政府救助、社会捐赠以及基本的农业生产来获得生活资料。个体几乎没有意识、没有能力或是没有条件来提升自己的社会竞争力,以实现自身或家庭生活水平的提高。

(二)多方资源利用的断裂性

社会网络在资源上不同形式的链接,有利于促进个体生产劳动与社会活动的顺利进行。但是在精准扶贫中由于帮扶对象的自身及家庭资源,其社会关系因网络受限而较为缺乏。笔者以经济收入、生活质量、生活态度、家庭结构和就业方式等作为满意度的衡量指标。在调查中发现,分数民族地区帮扶对象的满意度与其实际拥有的社会资源成反比,也就是说,在社会供求失衡的背景下,帮扶对象缺少获取资源的渠道,也并不主动创造或获取资源。

(三)能力重建服务的短缺性

从目前来看,不管是社会组织还是民间在地组织在少数民族地区的发展都比较缓慢,从而导致少数民族地区能力建设服务的提供一直处于非常短缺的状态。至于原因,一方面是没有或鲜有在地组织的参与,另一方面是没有或鲜有专业社会组织的介入。正如邓正来所说的那样:“中国现代化两难症结根本的要害在于国家和社会之间没有形成适宜与现代化发展的良性结构[2]。”这句话深刻地解读了政府没有真正把社会力量纳入精准扶贫的工作中来这一现象。

综上所述,恩施州帮扶对象“去权”现象的形成,不仅仅是由于外部因素的作用,行为主体自身的能力不足也是重要原因。政府不是万能灵药,也有职能缺位或失灵的时候。一旦发生,就必须有其他的法定主体能够通过政府赋权来填补空缺。下文将通过模型建构的方式来解读少数民族地区精准扶贫中社会组织的职能发挥,并探索实现帮扶对象赋权增能的各种途径。

三、“E-GOT”模型的建构

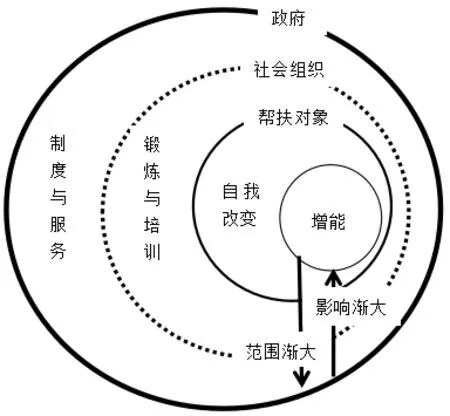

通过上文对“去权”现象形成和表现形式的剖析,笔者尝试从政府、社会组织和帮扶对象三个行为主体出发,在政府宏观政策与服务的基础上,把社会力量纳入帮扶对象的增能工作中来。张琦、陈伟伟等人在对十三个连片特困地区的相关资料整合中提出的多维动态综合评价方法,也进一步强调了各个行为主体之间的联动作用[3]。当然在这个过程中,帮扶对象的自我改变意愿是居于首位的。基于此,笔者建立了“E-GOT”模型(见图1),试图通过对各个主体进行职能分配来实现帮扶对象的增能赋权和少数民族地区精准扶贫的机制完善。

如图1所示,在整个E-GOT模型图中,主要涉及三个主体,即政府、社会组织和帮扶对象。也就是说,这个增能体系能够从宏观、中观和微观三个层面全方位促进帮扶对象的意识增强和能力提升。想要了解“E-GOT”模型的内驱力和运转机制,我们首先应该对“E-GOT”模型进行基本结构的解读。

图1 “E-GOT”模型图

E:Empowerment,即增能,是模型的核心。帮扶对象的“去权”现象,不仅仅是权柄者剥夺帮扶对象权益的行为,也从侧面体现出该群体能力严重不足的问题。想要维护该群体的合法权益不受侵犯,就必须通过增能赋权的方式,挖掘其潜能以促进其自我生存与发展。系统理论认为,每一个行为主体都存在于社会系统之中,与社会发生着千丝万缕的联系。也就是说,如果我们把增能作为核心目标,就必须调动社会各界的力量来作为这一行为的支撑,然后对各种力量进行分工与协调。

G:Government,即政府,是宏观层面相应政策的扶持与间接服务的提供。我国的精准扶贫模式是政府主导型,因此,政府的力量是绝不可或缺的。而且在增能赋权的过程中,真正的出资者是政府,社会组织的角色只不过是服务的直接提供者。政府能够为这一增能体系的良性运行提供必要的政策、资金、物质和其他社会资源的支持,还能够给“E-GOT”模型的稳定性提供保证,是该模型实现不间断运转的永动机。

O:the SocialOrganization,即社会组织,是政府与帮扶对象之间的中介组织,是中观层面的社会力量的介入。社会组织作为第三部门参与到精准扶贫中来,具有一定的必要性。扶贫过程中的扶贫瞄准制度,受到来自现实和政策的双重挑战,亟需社会组织来进行关系的调和与信息的疏通[4]。总而言之,像社工机构这样的社会组织不单单能够为政府分担社会治理上的重担,还能为及时满足帮扶对象的需求提供可能。因为其以人为本、助人自助的理念与增能的初衷基本吻合,其注重能力建设、强调社会关系网络和社会支持系统对个体的社会活动有重要影响[5],而且其专业性也能够最大限度地实现帮扶对象的增能和赋权。这就要求政府与社会组织之间建立良好的合作关系,从而为少数民族地区的精准扶贫在增能这一领域中取得良好成效提供可能。

T:theTargetGroup,即精准扶贫的目标人群或帮扶对象,是具体的帮扶对象。在精准扶贫中,帮扶对象自我改变的意愿是社会组织介入的基本前提。当然,社会组织也可以通过各种文娱活动或是生命教育体验来增强帮扶对象自我改变、自我发展的意识。只有帮扶对象积极主动配合社会组织进行能力训练、兴趣培养和技能培训,社会工作者才能从优势视角出发,充分挖掘帮扶对象的潜能,从而更为全面、有效地实现其意识的增强和能力的提升。

综上所述,“E-GOT”模型主要是以增能为核心,以帮扶对象的自我改变意愿为关键,一旦社会组织与帮扶对象建立起良好的专业关系,再加上政府在宏观政策与社会宣传上的推波助澜,整个“E-GOT”模型的运作体系在行为主体上的职能分配就算大功告成。在该模型运作的过程中,总体趋势表现为:各社会实体从内到外对帮扶对象的作用逐渐增大,以及从内到外服务范围的广度逐渐扩大,是从直接服务到间接服务、直接影响到间接影响的转变过程。

四、结语

针对当前社会上的脱贫模式,笔者将其概括为以下三种,即政府主导式脱贫、村民自主式脱贫和第三部门介入式脱贫。通过三者的比较,并基于“E-GOT”模型的论证,笔者认为第三部门介入式脱贫是促进帮扶对象增能的最佳选择。首先,从服务提供上看,第三部门介入式脱贫则是在充分挖掘当地资源或是帮扶对象的潜能基础上,从优势视角出发,最大限度地促进地区的可持续发展或个人能力的整合、重构与提升。其次,从作用效果来看,第三部门介入式脱贫,则是通过专业理念和方法技巧为帮扶对象提供专项服务,不仅在资源链接的过程中满足了帮扶对象对资金和物质的需求,还能够从心理建设和能力提升上实现帮扶对象的助人自助。综上所述,政府通过购买服务使得社会组织直接介入帮扶地区,可充分调动帮扶对象自我改变的积极性,变“要我脱贫”为“我要脱贫”[6]。在进一步完善精准扶贫的机制过程中,实现帮扶对象的意识提升和能力重建。