东京日比谷公园诞生和发展及空间意识转变研究

2022-09-20徐夕子秋田典子臧彤光

徐夕子 秋田典子 臧彤光

XU Xizi1,2 AKITA Noriko3* ZANG Tongguang3

(1.湖南工业大学,株洲 412000;2.粤港澳大湾区战略研究院,广州 510000;3.千叶大学,东京 105-0003)

( 1.Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan, China, 412000; 2.Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Strategic Research Institute, Guangzhou, Guangdong, China, 510000; 3.Chiba University, Tokyo Port Area, Japan, 105-0003 )

地处东京市核心的日比谷公园是日本近代首个“西式”城市公园。与本土长期孕育形成的寺庙、神社和大名的私家庭园为代表的传统园林文化艺术不同,它被认为是从西方“城市文明”中舶来的“城市装置”。通过梳理日比谷公园发展变迁的历史资料和实地采访取证,揭示日比谷公园诞生以及公园空间的变迁。结果表明,日比谷公园的诞生是源于日本对欧美城市化的效仿,融合美国公园规划理论和德国人民公园的理论,园内的局部空间与建筑设施在社会变迁、战争灾害、时代特征的影响下表现出不同的特点。城市公园的空间演变也是日本社会主体意识变迁的写照,它体现了诞生初期日本对欧美城市化的效仿开始从以自上而下为主的教育意识,向民众对公共空间主导意识的转变。

城市公园发展;公共空间;空间演变;空间意识

“西方的城市是作为排斥自然、方便人们生活的人工空间而建立起来的,为什么西方的城市会来寻找他们曾经排斥的自然,特别是以植物自然为基础的公园?”白幡洋三郎在《近代都市公园史:欧化的源流》[1]中回答了19世纪工业革命和城市现代化背景下西方城市公园的理论与“城市装置”引入的日本城市公园的源流关系。人口聚集下的快速城市化与工业化下的污染、疾病、战争、灾难带来了城市居住环境的恶化,也让人们对生活空间在认知方面产生了根本的思想转变,城市公园理论在集中化的城市生活方式中诞生,成为排斥自然(城市)向亲近自然(公园)的空间功能性的响应[2-4]。而日本在德川幕府末期受外力“打开国门”后,作为一个典型的农业国家全面学习西方的工业技术进行社会革新,明治政府大规模地推动工业化与社会改革,在工程技术及社会学科等领域派遣了大量访学者和新兴资本家,这些学成归国者随后正式开启了日本从农业社会向工业社会的变革。在引进西方资本产业技术的同时也汲取城市基础设施建设的理论,其中公园作为重要的城市基础设施也被导入实施。日本的城市公园,在规模、位置、公园功能等方面对西方公园理论进行了学习和融合,它所体现的是自上而下的制度诱发的产物[1]。

地处东京市核心位置的日比谷公园,作为实践学习西方城市结构和基础设施背景下第一个新建的城市公园,被认为是日本近代城市公园的鼻祖。从诞生起直至今日,已纳入“百年历史”的近代公园评价体系之中[5]。文章以白幡洋三郎所分析的19世纪德国城市公园与日本城市公园的源流关系为切入点,整理白幡洋三郎、进士五十八、前岛康彦、山下英也等学者对日比谷公园的历史研究资料,并实地采访,展现日比谷公园的变迁史和其背后的空间意识的变化。

1 城市公园诞生篇——自上而下的导入

1.1 明治时期私人宅邸庭园风格的转变

明治早期,在以海外归国的资本家、政治家为中心的日本上层社会的日式宅邸庭园中,出现了点缀日式和西洋风格的折中式(和洋折衷式)庭园[6]。小泽圭次郎在《明治庭园记》中记录了文部大辅①文部科学大臣,是日本的国务大臣,掌管文部科学省。田中不二麻吕宅邸庄园,“不大的庭园中,没有跋石、地瘤(じこぶ)②庭园中地形和山坡。,花坛与植溜(うえだめ)③植物的缓坡。混合在一起,圆形或是椭圆的草地可环绕,没有立石和卧石,在我眼里看起来不尽如人意,但如果只论其是否足够有洋味,那是值得称赞的。”[7]传统日式造庭《筑山庭造传》如真之筑山全图[8]中的石灯、手水钵、蹲踞(つくばい)、置石等元素已经不见踪影(图1)。

图1 真之筑山之全图Fig.1 Makoto Chikuyama

随着明治时代中后期日本的进一步西化,在如细川侯爵宅邸、岩崎男爵邸(图2)、酒井伯爵邸、渡边子爵邸等上流社会的宅邸庭园中更多地出现了喷泉、拱门、西式凉亭、花坛和规则的草地[9]。

图2 岩崎男爵邸庭园设计图与照片Fig.2 Design drawings and photos of the garden of Baron Iwasaki's residenc

针之谷钟吉(針ケ谷鐘吉)在《明治时代的洋风庭园》中有这样的论述:在明治早期出现了仿西式的形态,中期出现了日式与西式的混合,后期出现了纯西式的庭园,这样受西式园林影响的逐步加深,是明治时期私人园林折衷主义风格的起源,也是公共园林中现代公园的萌芽[6]。

1.2 “东京市区改正”中“公园规划”的诞生

机械文明和城市是在日本明治时期开放国门后对日本政治家最大的两个冲击[1]。随着海外归国的政治家不断加速推动工业化,建设与西方国家一样的城市空间也作为国策提上了议程[10]。因为当时东京的城市框架仍然是江户时代形成的狭窄街道,供水、排污系统等城市基础设施滞后,无法支撑推进工业化(殖産興業)的发展。一方面,工业化需求下城市的道路运输、给水、电路都需要改善,另一方面,随着城市工业产业的增加,人口增长趋势逐渐明显。在城市居住环境,如建设公园、运动场、商场,改善日常用水、污水、垃圾处理等方面都有巨大需求[11]。此外,在城市密集区也经常发生大规模的火灾,所以城市中防火也成为迫切需要解决的问题。明治21年(1888年),内务省发布了《东京市区改正》,其中正式提出了以防火防灾、空气净化和精神涵养为目标的公园规划[12-13],《东京市区改正》中拟定了49个游园作为城市基础设施,并首次确定了城市空间布局(图3),其中大游园在各区中均匀分配,而小游园主要集中在中央三区、浅草、下谷,并基于人口和面积的统计数据成网状分布于城市道路、街区中[14]。正式的公园系统分类出现在1933年公园规划标准(图3)[15-16]。《东京市区改正》方案被视为《城市规划法》前身,也被认为是近现代政府以“强有力的公共干预”为基调的现代城市规划的开始[17]。

图3 公园规划方案和绿地规划中公园分类Fig.3 Park planning scheme and park classification in green space planning

1.3 一号公园——日比谷公园

日比谷公园是《东京市区改正议定》中公园规划系统下第一个以新建方式出现的城市公园,不同于神社或者寺庙游园直接转化成的城市公园,日比谷公园是以西方公园理念重新设计诞生的公共空间。在爱德华·赛登施蒂克(Edward George Seidensticker)的《东京百年史》中也提到,对于当时的东京,除了大名宅邸、神社、寺庙等可供赏花的区域,城市中像日比谷公园这样新辟出一块土地建造公园是从未有过的[18]。在1873年的公园制度颁布之后,最初开放了5个公园——浅草的金龙山浅草寺、上野的东睿山宽永寺、芝的三缘山增上寺、深川的富冈八幡社与飞鸟山[19],后来又增加了日枝神社、爱宕神社、汤岛神社[20],它们都是以继承方式从原有的神社、寺庙建筑和参拜用地中划分出来的。虽然传统日本造庭家小泽圭次郎撰文《公园论》批判了这种把大名宅邸和神社、寺庙改造成现代城市公园的方式,呼吁保留传统庭园空间形式[13],不过在最初拟定的49个游园中,除了日比谷公园和坂本町公园是新建公园,剩下都是继承和改造神社、寺庙的园林绿地而来[21-22]。

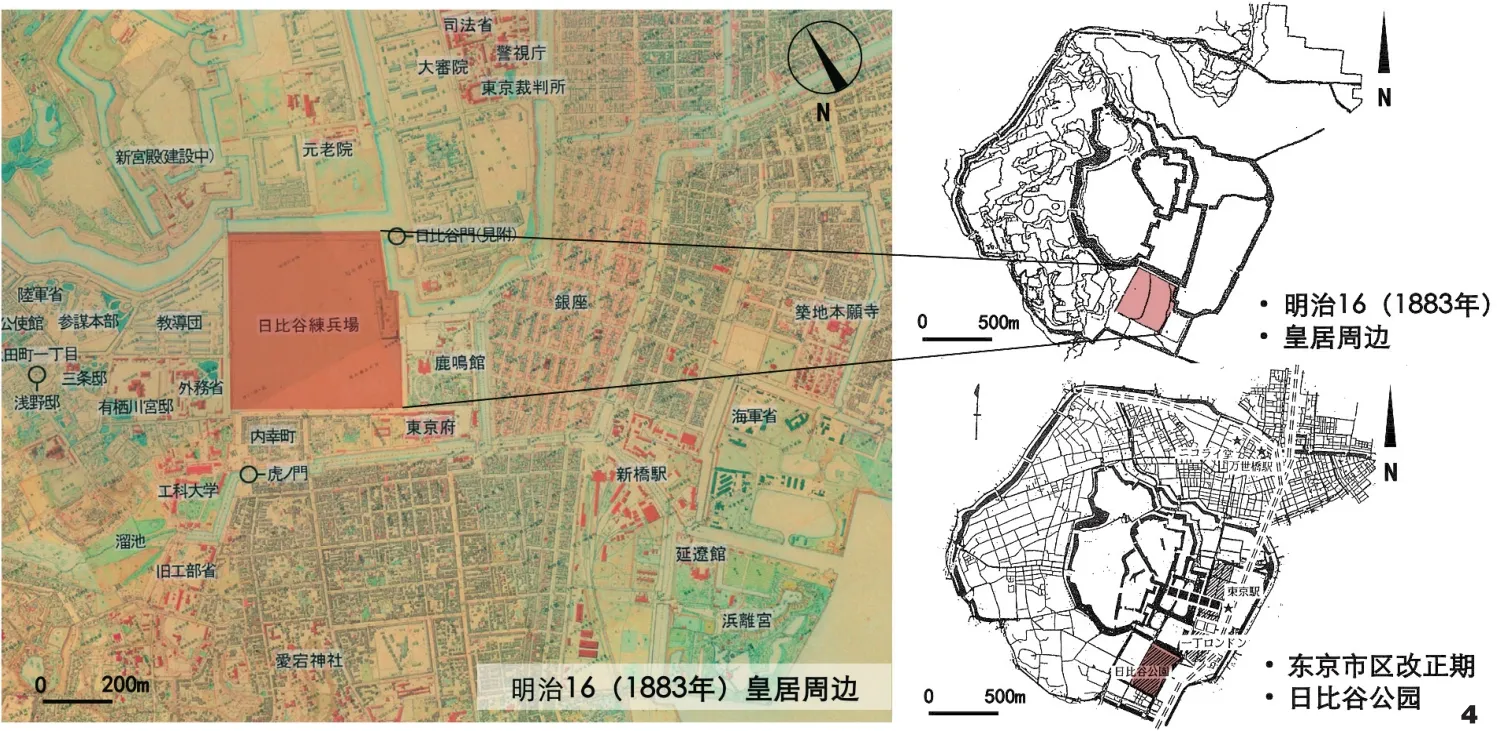

日比谷公园旧址在幕末之前曾是萨摩藩宅邸,在明治初期变成明治政府的资产(陆军练兵场),比邻东京当时的地标建筑鹿鸣馆①鹿鸣馆是天皇进行外交宴会、外宾住宿的重要场所,与之比邻建成日后日比谷公园在定位上分担其外部空间的拓展。,总占地面积16.16 hm2[14](图4)。当时东京政府认为日式传统的造园理论应对城市公园设计需求尚不成熟,在空间功能上缺乏考虑大众使用的公共性,先后否定了日本园艺会、公园改良取调委员会、东京市政府职员等应征的设计方案,确定使用西方的城市公园理念。最终,于1901年采纳了从德国留学回国的本多静六所设计的日比谷公园方案[25]①本多静六联合石黑忠得、福羽逸人、小泽圭次郎等人成立日比谷公园营造委员会,1902年动工建设,1903年6月举行了开园仪式。(图5)。

图4 明治16年(1883年)东京市区改正期皇居周边Fig.4 Around the imperial residence during the correction period in downtown Tokyo in Meiji 16 (1883)

图5 明治34年(1901年)本多静六设计方案平面图Fig.5 Plan of Shizuko Honto's design plan of Meiji 34 (1901)

1.4 与德国人民公园(Volks-park)共通的意识

日本城市公园在诞生初期国民公园的理念是对德国的人民公园思想的借鉴。主要受赫希菲尔德(Magnus Hirschfeld)两种思想的影响:一是作为启蒙主义思想,改善城市居民的不健康生活方式,教育和改善底层人民的庸俗态度和风俗习惯;二是有自然主义倾向的浪漫主义者认为自然会把人引向“善”的一面[1]。

城市公园史的研究普遍认为,20世纪前10年到20年,第一次世界大战后的德国公园和绿地在质和量上的发展都超过了英国和美国。作为一战战败国的德国,将改善国民体质和培养民族精神作为战后重建的两大关键要素。德国创立了公园和绿地的新概念,并成功地开发和扩建了公园和绿地设施。其中包括在全国范围内实施了分配公园运动(Kleingartenbewegung)来推广分区公园和公园启蒙活动,以及扩建操场和体育场等体育设施。日本造园家关口锳太郎在《都市公园》中谈及,一战后德国公共绿地中最大的进步在于国民全体的健康观念的引入,Volkspark是当时最先进的公园类型,实现了理想中的城市公园。与西方主流如美国公园系统中所强调在城市分布规划中公园应力能各异的理论不同,德国的人民公园所提倡的理论更倾向具备健身、休闲、学习、娱乐等全民休养公园自身的完备性[1]。

2 公园发展篇——公园空间节点演变

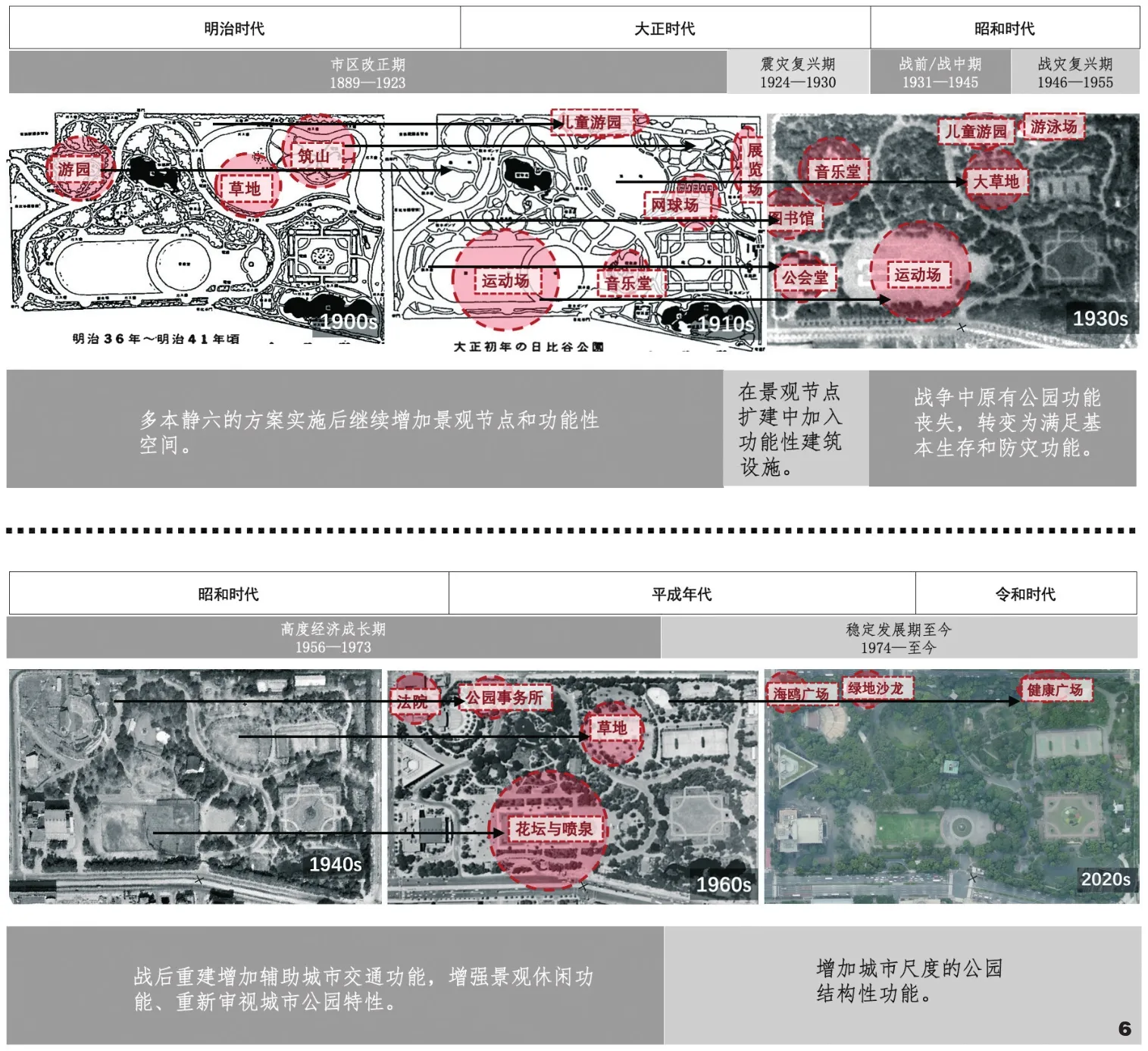

日比谷公园开园之后,园内空间景观节点演变(图6)分为以下5个阶段,园内设施和景观节点随不同时代特点和城市发展阶段需求进行了相应的更新。

图6 日比谷公园的空间变迁与主要活动轴线Fig.6 Spatial changes and major activity axes in Hibiya Park

2.1东京市区改正期

1889 - 1923年,在空间上增加了图书馆、音乐堂、网球场、儿童游乐园、展览馆等主要公园基础设施,这都是基于本多静六的由“心”字主园路下的空间功能分区和平面布局的继承性完善,和对于设施的结构性修补。日比谷公园从开园之初就被定义为面向大众的公园,吸引大量人群的活动场地如音乐堂(小型音乐厅)、野外音乐堂(大型音乐厅)、运动场、花坛、水池等。

2.2 关东震灾复兴期

二战前,在公园小门附近的南角的操场上清理出的场地上,修建了市政会馆(日比谷公会堂),并扩建了新的游泳池、儿童游乐场和网球场设施。

2.3 战期、战后复兴期

在20世纪40年代的航拍图中可见,原有园内设施、植被、景观节点都遭受战争的巨大影响而失去了原有面貌。战后对空间设施和功能都进行了修复,并在迅速城市化的影响下增加了相应的城市需求。随着汽车工业的迅猛发展,在公园原有的运动场下建设了地下停车场。随着城市公共空间的细化,公园与运动场功能分离,原有的运动场改为喷泉和下沉式草坪,加强了休闲功能。另外,由于儿童数量的减少,园内儿童公园的规模被缩小。此外,位于西南角的贵族院议长官邸被改为法院,音乐堂得到修复、公园新建事务所、东京都日比谷图书馆也有较大规模的重建。随着战后园内设施的修复,在园内的主要景观节点举行了如1950年春天的野外雕塑创作展览,1954年在原运动场上举办了第一届全日本车展,园内共来访54.7万名观众。

2.4 高度经济成长期

这一时期法院被拆除改成供市民休息的海鸥广场,日比谷公会堂成为东京都公园协会的管理机构,音乐厅北侧的管理处被改造成供市民使用的绿色沙龙。此外,儿童游乐园和游泳馆被服务于周边商圈上班族的健康广场所取代。20世纪70年代,面对不断增加的城市建筑密度和建筑高度的提升对公园日照的影响,旨在保卫日比谷公园绿地的居民抗议愈演愈烈。人们对街区形态与公共空间的讨论进一步加强了对绿地空间权利的诉求。代表性的论战如芦原信义在《街道的美学》中建议日比谷公园进行广场化,这个观点在热议中被进士五十八从传统园林与绿地重要性的角度反驳。这一阶段,城市公园的“公共性”及其背后的民主象征、市政权利、文明自由的理想成为当时很多社会思想家所论述的公园内涵[29]。在都市环境中拯救公园的声音越发高涨,1982年绿化运动的兴起,日比谷公园原有S型园路两旁增加种植带,延伸街区绿化,并作为城市结构性绿道引入了霞关街区,提升街区绿化和城市开放绿地的融合。

2.5 经济稳定期至今

20世纪90年代,随着民间资本参与度的增加,日比谷公园作为城市中心公园的活动运营和管理意识也发生了转变,由民间团体、企业承办等方式对园内空间进行活用。开放园艺技能和交流场所如“绿水市民学院”(緑と水の市民カレッジ),空间展陈和空间交互更倾向灵活导向,利用草地、广场等开敞性的户外场地举行开放音乐节,搭置公园喷泉、户外音乐舞台等布景重要景观节点。此外,公园也进一步扩大了城市绿地结构网络的尺度,应用在一街之隔的中城日比谷(ミッドタウン日比谷)城市再开发项目中绿地的设计理念就是日比谷公园绿地结构的延伸。

3 结论与讨论

在日本社会权利重心从将军诸侯的武家贵族逐渐向新兴的工业资本家转移的背景下,日本城市公园在诞生初期是新兴统治阶层对欧美城市公园的借鉴学习,诞生在东京市区改正的背景下,既借鉴了美国公园规划理论,也引入了德国人民公园的基本理念。这是由政府自上而下引导的结果,使得传统的园林艺术也从私人宅邸与庭园走向了大众的城市公园。

首先,日比谷公园在一个多世纪的更新中保存了最初本多静六的设计方案,主要的园路设计和功能区明显的空间格局划分一直延续至今。园内的景观节点与建筑设施随社会生活变迁以及战争灾害等产生了相应的功能转变,体现了不同历史阶段的特点。满足活动需求增加园内功能性设施,加强了以活动导向下开敞性空间的灵活性,以及作为城市绿地系统的结构性功能。

其次,一个多世纪的公园空间演变同时也展现了一幅关于日本社会对于公共空间意识演变的缩影。诞生初期是由于上层社会积极尝试改进城市机能,政府的主导使其更多地体现和符合统治阶级意识,是对普通民众城市生活启蒙的空间媒介,甚至在战争时期完全侵占公园功能实现政治目的。在战后随着城市进入快速城市化发展阶段,公园原有的城市居民对于争取绿地权利的空间意识也在不断成熟,政府的职能从主导转向对空间的管理,以及参与民间运营为主。

注:图1引自参考文献[8];图2左图引自参考文献[6],右图为作者拍摄;图3左图改绘自参考文献[14],右图引自《东京绿地规划》;图4改绘自参考文献[23-24];图5为日比谷图书文化館珍藏手绘原件扫描;图6为作者自绘。

致谢:

感谢日比谷市民学院局长山口浩平等人接受访谈,并提供日比谷图书馆藏历史文献。