男性育儿参与、家庭传统文化观念与女性劳动供给

2022-09-20王希茜何宗樾

王希茜 何宗樾

一、引言

近年来,中国劳动年龄人口以及新增劳动力数量均呈现下降趋势(1)从第七次全国人口普查数据来看,2020年劳动年龄人口总规模为8.9亿,与2010年相比下降6.79个百分点。,其中女性劳动参与率降幅较大。三孩政策实施后,女性将面临更为突出的就业歧视以及生育后重返职场受阻等问题。家庭儿童照料责任对女性的劳动参与产生消极影响(熊瑞祥和李辉文,2017[1];吴帆和牛劭君,2019[2])。国家统计局公布的2018年全国时间利用调查数据显示,女性劳动者与男性劳动者在工作时长上并无显著差异,但其家务劳动时间是男性的近两倍,这意味着女性劳动者承担了大部分的无酬劳动以照料家庭。无薪照料责任除了造成女性“时间贫困”,还减少了女性的就业机会、就业年限和收入水平,进一步扩大了性别收入差距。

更为紧迫的是,2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出,逐步延迟法定退休年龄。延迟退休政策的确定在影响退休一代劳动参与的同时,也影响着育龄人群的生育和劳动参与决策。可以预见,随着改革的推进,隔代照料资源将进一步缩减。在当前隔代照料发挥着重要作用的社会背景下(卢洪友等,2017[3];邹红等,2018[4]),如果没有其他照料资源的补充,女性只能让渡其在收入水平、劳动保障以及职业发展上的机会和空间,采取中断就业或是更为灵活的就业来应对。因此,如果不能有效建立化解女性工作与家庭冲突的长效机制,老龄化问题和女性就业可能会陷入恶性循环(计迎春和郑真真,2018[5])。如何破解女性普遍面临的家庭照料责任与就业之间的矛盾,实现更高质量和更充分的就业,是我国目前需要迫切关注的重要问题。

为解决上述关键问题,本文尝试从男性参与子女照料的视角,与家庭传统文化相结合,在全新的视角和中国特色的文化背景下,拓展提高女性劳动力供给的思路。我国家庭传统文化延续了父系家族文化特征,例如“男外女内”的男女分工以及“三从四德”“百善孝为先”“传宗接代”“极力维系家庭和睦”等道德规范,在一定程度上削弱了女性就业在家庭的重要性。在中国家庭传统文化观念的背景下,男性作为“父亲”身份,在育儿过程中的作用往往被忽视,造成目前普遍存在的“父亲缺位”现象。尽管男性参与儿童照料的重要性逐渐被研究人员所关注(宋健和郑航,2021[6];Doepke和Kindermann,2019[7]),但遗憾的是,国内已有研究尚未提供一个完整的理论和实证框架来探讨男性参与儿童照料与女性劳动供给的关系。因此,本文通过构建理论框架,在中国家庭传统文化观念的背景下,提出男性育儿参与影响女性就业决策和劳动时间的相关假设,并通过实证研究进行验证。研究结论为促进女性就业以及稳定人口增长提供了新的思路,同时为政府相关政策制定提供了重要的理论依据和实证支撑。

与已有文献相比,本文的边际贡献在于:第一,关于儿童照料的文献非常丰富,但是主要集中在隔代照料和育儿机构照料这两个方面。目前,随着女性教育水平的不断提高及其在劳动力市场中的角色转变,探讨男性参与育儿照料变得更加有意义。然而国内很少有文献关注男性参与儿童照料与女性劳动供给之间的关系。本文利用中国家庭追踪调查(CFPS)2014年数据,分析男性育儿参与对女性就业的影响,为促进女性就业以及稳定人口增长等相关政策制定提供了新的政策方向。第二,本文在研究女性劳动供给与男性育儿参与之间关系的同时,充分考虑了家庭传统文化在其中的作用。研究创新性地引入中国特色的家庭传统文化,拓展了该领域的研究思路。

本文其余部分的结构如下:第二部分为文献综述;第三部分为制度背景和理论模型;第四部分介绍本文的数据来源和变量说明;第五部分至第六部分为实证分析;第七部分为进一步讨论;第八部分总结研究结论并提出政策建议。

二、文献综述

生育导致的劳动中断以及子女照料责任给女性劳动参与和工资收入带来的负面影响被称为“生育工资惩罚”(刘娜和卢玲花,2018[8]),而且负面影响将随着子女数量的增加而加大(於嘉和谢宇,2014[9])。女性由于在生育中的生理责任和长期形成的社会责任,往往在儿童照料中发挥着重要的作用(Maurer-Fazio等,2011[10];卿石松,2017[11])。熊瑞祥和李辉文(2017)[1]研究发现,女性在家庭分工方面的比较优势决定了她们面临更多的儿童照料与劳动供给的矛盾,进而对其进入劳动市场参与竞争产生抑制效应。吴帆和牛劭君(2019)[2]指出女性虽然已经普遍进入劳动力市场,但目前中国儿童照料依然被认为主要是母亲的责任,而非父母的共同责任。

缓解女性生育和工作的冲突需要多元主体(包括政府、社会、企业和夫妻双方等)参与和分担育儿方面的责任(计迎春和郑真真,2018[5])。大量研究结果表明,女性带薪产假、生育津贴、托育设施以及对女性生育后就业权利的保障等政府支持政策有助于弱化女性的家庭照料功能,对于女性平衡工作与家庭具有积极影响,是促使生育率回升的重要因素(Miyazawa,2016[12];Raute,2019[13];Farre和Gonzalez,2019[14])。公共托育服务正逐步成为影响儿童成长发展、父母劳动参与、生育率的重要力量(Fitzpatrick,2010[15];Dujardin等,2018[16];陈偲和陆继锋,2020[17];谷晶双,2020[18])。

在很多国家和地区,家庭成员在儿童照料方面通常发挥着更大的作用,尤其是在正规的托育服务资源短缺的国家和地区。其中,隔代照料在很多家庭的儿童照料上发挥着重要的作用。国内外大量研究聚焦隔代照料对儿童发展、生育率和劳动参与率的影响及其内在机理(Shen等,2016[19];卢洪友等,2017[3];Rupert和Zanella,2018[20];封进等,2020[21])。Buchanan和Rotkirch(2018)[22]发现祖辈普遍参与儿童养育,成为仅次于母亲的主要照料者,并且过去十年全球范围内的祖辈在抚养教育孙辈方面发挥着越来越大的作用。邹红等(2018)[4]通过实证研究表明祖辈隔代照料有助于提升女性劳动参与率。此外,部分学者尝试从理论上探究隔代照料影响女性劳动供给的内在机理,对经验研究进行了有益的补充(郭凯明等,2021[23])。

随着女性在劳动力市场作用的不断提升,男性作为“父亲角色”的社会期望开始发生变化,男性角色和家庭行为值得研究者关注(宋健和郑航,2021[6];卿石松,2020[24])。研究表明男性参与家庭照料对子女学业成绩、认知能力、情绪意志、性别角色、社会性发展及幸福感等各项发展都有着重要的作用(Allgood等,2012[25];Newland等,2013[26];李甜甜等,2020[27])。目前已有部分文献关注到男性在家庭照料中的作用。其中比较具有代表性的议价理论已广泛用于讨论夫妻双方在生育决策和儿童照料上的责任分配(Komura,2013[28];Doepke和Kindermann,2019[7])。此外,基于情感联结和效率原则的研究认为,家庭性别分工的合理模式对于改善女性就业障碍显得尤为重要。社会应积极鼓励男性参与家务劳动和性别平等建设,鼓励男女同时参与到家庭生活和物质生产中(计迎春和郑真真,2018[5])。

值得注意的是,国内少有文献涉及男性育儿参与和女性劳动供给的关系,但是国际上已有部分学者进行了相关的探索(Tamm,2019[29];Patnaik,2019[30];Cools等,2015[31];Geyer等,2015[32];Ekberg等,2013[33])。Patnaik(2019)[30]的研究表明,男性参与育儿能够达到夫妻“双赢”的局面,即没有显著影响自身劳动供给,同时还会提高女性的劳动供给。部分文献利用夫妻共同育儿假进行实证分析,研究表明短期的育儿假可能会对男性育儿参与产生长远影响,但并不会对劳动供给产生长期影响(Tamm,2019[29])。同时还有学者发现男性育儿参与对女性就业和工资不会产生显著影响(Cools等,2015[31];Ekberg等,2013[33])。目前相关文献并没有得出一致结论。

除了儿童照料方式的选择,家庭传统文化观念在一定程度上也影响着女性劳动供给。中国家庭传统文化推崇家庭本位(郑路和徐旻霞,2021[34]),与中国宗族文化(张川川和马光荣,2017[35])、传统伦理价值(魏澜和张乐天,2021[36])、儒家文化(张军和郭希宇,2020[37])等密切相关。然而目前大量相关研究集中于传统文化与男女性别比失衡之间的关系(Ebenstein和Leung,2010[38]),鲜有文献探讨中国家庭传统文化在女性劳动供给决策中起到的作用(程佳朦,2021[39])。

综上所述,前人广泛研究了女性照料义务、政府支持政策、公共托育服务以及隔代照料与女性劳动力供给的关系,但探讨男性参与儿童照料影响女性劳动供给的文献相对不足。因此,本文将男性育儿参与与传统文化相结合,探讨提高女性劳动供给的可能思路,对现有文献进行补充。

三、制度背景和理论模型

(一)制度背景与特征事实

为了实现人口的可持续发展,中国政府实施了一系列渐进式生育政策改革,包括“双独二孩”“单独二孩”“全面二孩”,以及最新颁布的“三孩政策”。随着未来延迟退休政策的实施,延迟退休年龄将会进一步减少“隔代照料”资源,使中老年人所承担的照料责任转移给年轻女性,导致年轻女性劳动供给的减少。因此,可以预见,“三孩政策”和“延迟退休政策”实施后,女性将面临生育压力加大、劳动参与率下降、就业歧视以及生育后重返职场受阻等更为严峻的问题。

西方国家早在20世纪70年代就普遍进入了低生育率社会,并因此采取了一系列社会政策鼓励适龄女性生育。国家的生育政策不仅影响生育意愿和人口结构,还内含女性就业的激励政策,这将进一步影响本国的劳动力供给和宏观经济运行(房莉杰和陈慧玲,2021[40])。面对目前生育政策与退休政策的不断改革,了解影响女性劳动力供给在新形势下的直接和间接因素,对我国相关政策改进、劳动力市场良性发展以及社会和谐稳定起着重要的作用。在此背景下,近年来我国各地政府为促进人口长期均衡发展,不断出台相关鼓励男性参与育儿的政策措施。我国大部分地区法定的陪产假为15~30天,而育儿假一般限定为子女3周岁以内,夫妻双方每年各享受5~30天不等的育儿假,试图建立夫妻双方育儿共担机制。但是,目前由于相关政策刚刚颁布,男性育儿假和陪产假大多倡导性更强,强制性不足,并且很多企业设置请假门槛,使得政策难以“落地”,政策效果不明显。

基于CFPS 2014年的数据,以“白天孩子由谁照管”变量为例,图1报告了不同照料方式在儿童照料中所占的比例(2)CFPS2014数据中关于儿童照料细分为“白天孩子由谁照管”和“晚上孩子由谁照管”,本部分以“白天孩子由谁照管”变量为例,初步展示不同照料方式的占比情况。。结果显示,家庭内部照料责任主要由母亲承担,其占比为45.65%;隔代照料是仅次于母亲照料的方式,其占比约为21.75%;男性参与儿童照料的比重仅为4.27%。该数据与当前中国国情相符,男性参与普遍偏低,儿童照料责任仍旧与

图1 0~15岁儿童不同照料方式占比(%)

数据来源:根据CFPS2014数据整理而得。

“母亲身份”天然连接在一起,即使是双薪家庭,女性依然承担着主要照料责任(吴帆和牛劭君,2019[2])。

(二)理论模型

本文借鉴Garcia-Moran和Kuehn(2017)[41]、华淑名和陈卫民(2020)[42]的模型,建立了一个男性育儿参与影响女性劳动力供给的理论模型。

模型的目标为最大化家庭效用,女性仅考虑消费和孩子质量:

(1)

C为价格为1的综合消费品,E为孩子质量,消费和孩子质量的权重系数分别为1和δ,效用曲率分别为r0和r1。其中:

E=τmtm+τfF+τp(tw-F)

(2)

tm+tw=T

(3)

T为女性所有可用时间,用于照料小孩和工作,tm为女性照料小孩的时间,tw为女性的工作时间。女性参与工作时可由男性照料小孩,也可以通过市场购买照料服务,假设男性照料时间为F,从而在市场上购买的照料时间为tw-F。女性照料、男性照料和市场机构照料的质量权重系数分别为τm、τf和τp。一般来讲,父母的照料和陪伴对小孩成长是最为重要的,通常情况下女性照料、男性参与子女照料的质量权重系数会大于市场机构照料的权重系数,因此这里假设τm>τp和τf>τp。

家庭的预算约束为:

C≤wtw+R-wfF-p(tw-F)

(4)

w为女性单位时间的工资水平,wf为男性单位时间的工资水平,p为购买单位时间市场机构照料服务的价格水平,R为除女性工资收入外的其他家庭收入。本文假设在家庭中男性将进入劳动力市场,且wf>p,即男性单位时间工资大于机构照料服务的价格。

如果w

(w-p)[(w-p)tw+(p-wf)F+R]-r0

=δ(τm-τp)[(τp-τm)tw+(τf-τp)F+τmT]-r1

(5)

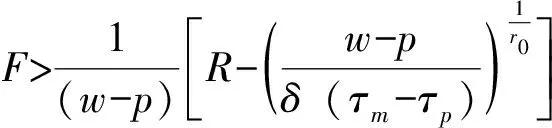

参考华淑名和陈卫民(2020)[42]的做法,假定效用函数中孩子质量是线性的,即r1=0,进而得出女性最优劳动力供给时间为:

(6)

假设1:男性参与育儿能够提高女性的劳动参与率和劳动供给时间。

假设2:家庭传统文化观念越重,则女性劳动参与率越低,女性劳动供给时间越少。

四、数据来源和变量说明

(一)数据来源

本文数据主要来自北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查数据(China Family Panel Studies,CFPS)。该数据调查始于2010年,之后每两年进行一次,通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会经济和人口变迁。CFPS数据覆盖25个省份的162个县,目标样本规模为16 000 户,调查的对象包含了样本家庭中的全部成员。

本文使用两个层面的数据:一是基于成人问卷的个人信息,包括个人的性别、年龄、婚姻状况、受教育年限等;二是基于家庭问卷和家庭关系问卷的家庭信息,包括家庭规模、抚养结构、家庭储蓄等。综合考虑到劳动供给、照料方式以及家庭传统观念(3)仅CFPS2014年调查数据包含与家庭传统文化观念相关的变量。等核心变量的可得性与可比性,本文最终样本为2014年年龄在20岁至49岁(4)联合国人口统计把育龄女性规定为15岁至49岁女性,本文参照这一划分,同时结合《中华人民共和国民法典》中女性法定结婚年龄不得早于20周岁的规定,最终将研究对象限定为20岁至49岁的女性样本。且有0岁至15岁孩子的已婚且居住在城市的女性样本。

(二)变量说明

1.女性劳动供给。

女性劳动供给为本文的被解释变量,通过工作参与决策和劳动供给时间两个维度来衡量。首先,本文以“女性是否参与工作”作为女性工作参与决策的代理变量,如果女性参加工作设定为1,否则设定为0。其次,以“女性周工作小时数”作为女性劳动供给时间的代理变量。

2.儿童照料方式。

本文涉及儿童照料方式的变量主要有男性照料、隔代照料和机构照料。该组变量均由“白天孩子由谁照管”和“晚上孩子由谁照管”这两个问题获得。“男性育儿参与”是本文的核心解释变量,无论是白天还是晚上,如果孩子主要由孩子父亲照料,则设定“男性育儿参与”=1,否则设定为0。如果孩子主要由“爷爷/奶奶”或“外公/外婆”照料,则设定“隔代照料”=1,否则设定为0。如果孩子主要由机构照料,则设定“机构照料”=1,否则设定为0。隔代照料和机构照料可以反映除母亲照料和父亲照料之外的其他照料方式对女性劳动供给的影响。

3.家庭传统文化观念(因子)。

家庭传统文化观念的内涵十分丰富,难以用单一的代理变量进行衡量,因而本文借鉴郑路和徐旻霞(2021)[34]的研究,根据中国家庭追踪调查问卷中的七个相关问题(详见表1),采用因子分析方法,构建了一个相对综合的指标,以此反映居民在婚姻、宗族以及家庭责任分工等方面的观念。首先,模型通过了KMO检验和Bartlett球形检验,可以作因子分析。其次,根据特征值大于1选取前三个因子来衡量家庭传统文化观念。最后,采用计算因子加权总分的方法对家庭传统文化观念进行综合评价。家庭传统文化(因子)越大,家庭观念越传统。由此形成的家庭传统文化观念指标的描述性统计见表1。

表1 家庭传统文化观念

4.主要控制变量。

孩子层面的变量包括孩子的数量和最小孩子的年龄;女性个体层面的变量包括年龄、教育年限、健康水平和家庭分工;配偶个体层面的变量包括配偶年龄、教育年限和健康水平;家庭层面的变量包括家庭规模、家庭养老负担(是否有80岁以上的老人)等变量;地区层面变量包括村/居经济状况。表2是相关变量的统计描述。

表2 描述性统计

五、男性育儿参与和女性劳动供给

为了考察男性育儿参与对女性劳动供给的影响,本文首先建立男性育儿参与与女性劳动供给之间关系的基准模型,对二者关系进行实证分析。用workij表示j地区女性i的劳动供给指标,具体包括女性劳动参与决策(jobij)和女性劳动供给时间(workhoursij)。家庭中女性i的配偶参与儿童照料用fathercareij表示(5)本文在理论分析时引入男性参与儿童照料的时间,但考虑到指标数据的可得性,实证部分将以男性是否参与儿童照料作为代理变量。,是本文的核心变量。基准回归模型如下:

(7)

其中:Xij表示其他照料方式、女性个人特征、配偶个体特征、家庭特征和村居经济特征等相关的控制变量。其他照料方式包括隔代照料和机构照料两种;孩子相关变量包括最小孩子的年龄和孩子数量;女性个体层面的变量包括年龄、教育年限、健康水平和家庭分工;配偶个体层面也包含了相同的变量;在家庭整体层面控制了家庭规模、家庭养老负担等变量。本文采用线性回归模型估计男性育儿参与对女性劳动供给的影响,θj表示地区层面的固定效应,用以控制如地区环境等因素的影响;uij为随机扰动项。β1衡量男性育儿参与对女性劳动供给的总体影响。

(一)男性育儿参与和女性劳动供给

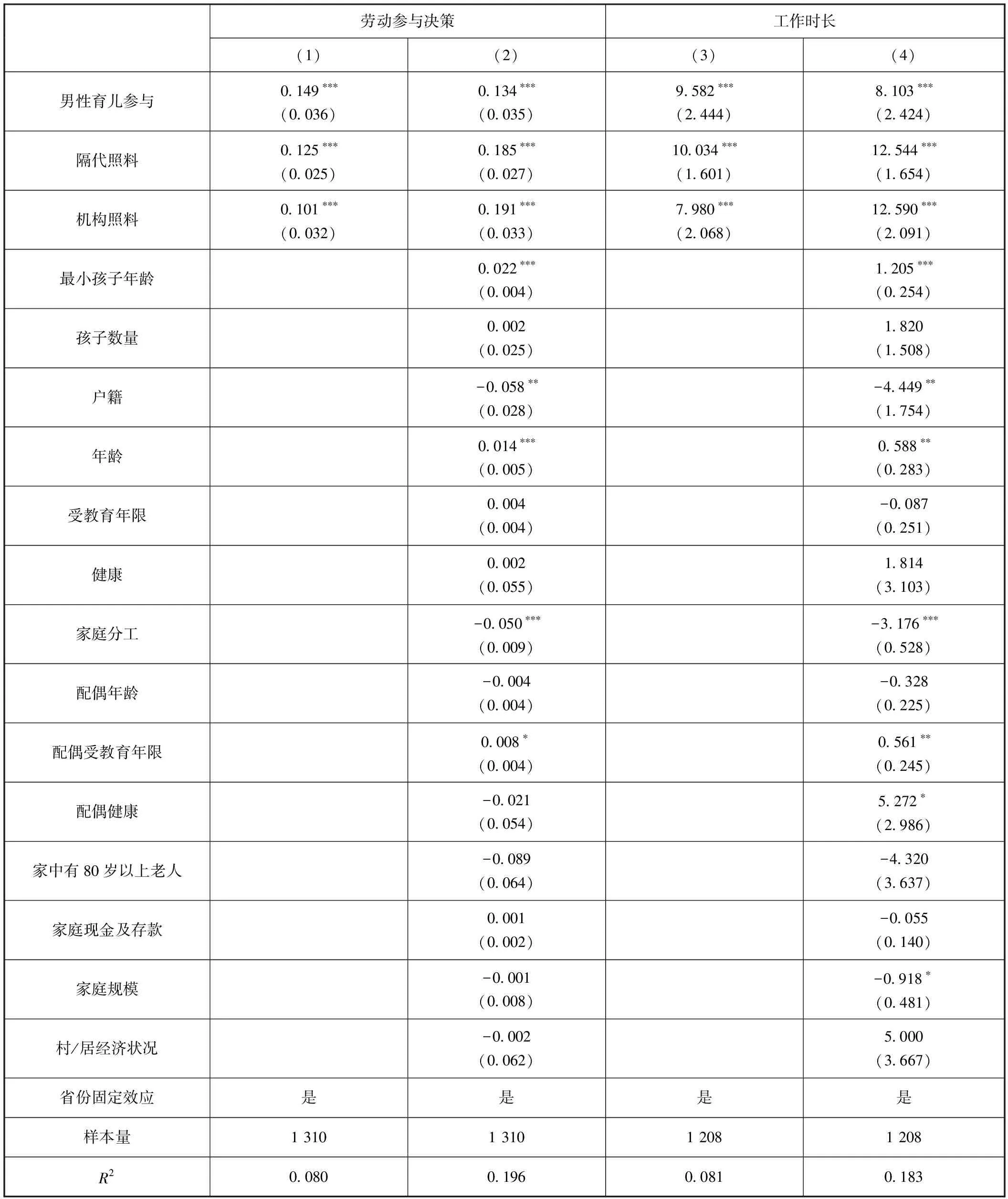

表3报告了男性育儿参与影响女性劳动参与决策(列(1)、列(2))与劳动供给时间(列(3)、列(4))的估计结果。从表3男性育儿参与的估计系数来看,男性参与儿童照料会显著促进女性进入劳动力市场,并且能够增加女性劳动供给时间。在控制孩子结构特征、女性个体特征、配偶个体特征、家庭特征以及地区经济特征等变量后,结果依然显著为正。基于以上结论,假设1得到了实证验证。目前,全面三孩政策的出台造成女性潜在的聘用成本进一步上升,女性在劳动力市场中将会面临更为严重的职业惩罚,使得女性的失业风险和生育成本增加。加之延迟退休政策的实施,男性作为“父亲角色”在育儿过程中的重要性逐渐体现。基于上述实证结果,我国政府应该鼓励男性参与育儿,建立夫妻双方育儿共担机制,以促进女性提高劳动供给。

控制变量的估计结果也基本符合预期。从其他照料方式来看,隔代照料和机构照料都会使女性的劳动参与和劳动供给时间显著增加。现阶段,我国隔代照料更为普遍,但是随着延迟退休政策对隔代照料资源的挤占,未来隔代照料资源将更为稀缺。机构照料等公共看护资源能够有效促进女性进入劳动力市场,提高劳动供给时间,有助于女性平衡工作和家庭。从孩子结构特征来看,最小小孩年龄对女性劳动供给的影响显著为正,表明家庭中最小小孩年龄越大对女性的劳动供给的促进作用也越大。从个体特征来看,女性更多地参与家庭劳务分工则会降低女性的劳动供给。家庭规模的结果也符合预期。此外,地区经济发展程度越高,女性工作时间越长。

表3 男性育儿参与和女性劳动供给

(二)内生性问题处理

1.PSM(Propensity Score Matching)模型。

为了处理模型可能存在的内生性问题,本文将采用PSM进行估计。家庭中男性是否参与照料往往受到家庭、个人、配偶等各方面因素的影响,并非随机发生,因此会造成选择偏误(Selection Bias)。而PSM模型根据倾向得分将男性参与儿童照料的家庭与男性未参与儿童照料的家庭进行匹配,构建一个拟随机试验,可以有效解决该问题。本文选取了近邻匹配方法。首先,以男性是否参与育儿为因变量,以相关家庭、个人、配偶等各方面变量为自变量,采用Logit模型估计倾向得分。研究发现,男性是否参与育儿受到家庭观念、是否有隔代照料支持、家庭分工以及男性本人的年龄和受教育年限等因素的显著影响。其次,模型通过了平衡性检验,表明匹配质量较高①(6)① 限于篇幅,相关估计结果未报告。。表4报告了基于PSM模型的估计结果。从研究结果来看,男性育儿参与对女性劳动参与和女性劳动时间的影响依然显著为正,证实了估计结果的稳健性。

表4 PSM模型估计结果

2.面板双向固定效应模型。

事实上,育儿参与决策不仅与可观测的家庭、个体、配偶等因素相关,还可能与无法观测的因素相关,这也会在一定程度上造成样本选择偏差问题。为了进一步控制由不可观测特征导致的选择性问题,本文参照Tammab(2019)[29]的研究,基于CFPS 2014、2016、2018三年数据构造了一个非平衡面板数据,采用双向固定效应模型对男性育儿参与与女性劳动供给的关系进行了估计。

表5报告的结果②(7)② 限于篇幅,文中未列出全部估计结果,感兴趣的读者可联系作者索取。后表同。与基准回归相一致,表明结果是稳健的。

表5 基于面板数据的估计结果:男性育儿参与和女性劳动供给

(三)模型设定偏误处理:Probit模型和Tobit模型

首先,考虑到被解释变量中的劳动参与决策为虚拟变量,为了克服模型设定的偏误,本文将利用Probit模型进行估计,详见表6列(1)和列(2)。从估计结果来看,男性参与照料的系数依然显著为正,表明男性参与照料显著增加女性进入劳动力市场的概率,结果稳健。

其次,本文还将利用Tobit模型对男性育儿参与与女性劳动供给时间的关系进行再估计,详见表6列(3)和列(4)。从估计结果来看,男性参与照料的系数依然显著为正,表明男性育儿参与显著增加女性的工作时长,结果依然稳健。

表6 模型设定偏误处理

六、男性育儿参与、家庭传统文化观念与女性劳动供给

部分国家已经开始逐渐推行鼓励男性参与育儿的相关政策,试图通过增加男性育儿照料时间缓解女性育儿压力。近年来,我国各地政府也相继出台了相关鼓励男性参与育儿的政策措施,试图建立夫妻双方育儿共担机制。但是,受传统观念的影响,我国男性参与育儿并没有被大众认可,家庭传统文化观念可能是阻碍女性进入劳动力市场的重要原因。因此,探究影响女性劳动供给和男性育儿参与的深层文化因素是本部分实证研究将要讨论的关键问题。

为了回答这一问题,本文在式(7)的基础上,引入家庭传统文化观念(traditionij),进一步分析男性育儿参与、家庭传统文化观念与女性劳动供给之间的关系。模型如下:

(8)

其中,家庭传统文化观念是由家庭在子女孝道、男女分工、婚姻和家庭宗族方面的观念形成的一个综合指标,该指标值越大,家庭观念越传统。β2衡量家庭传统文化观念对女性劳动供给的总体影响。

传统观念不仅与女性劳动供给直接相关,还会通过影响男性育儿参与产生间接影响。为了能够更全面地识别传统观念的影响,本文还将进一步引入男性育儿参与和家庭传统文化观念的交互项,以考察家庭传统文化观念的调节效应。扩展模型如下:

workij=β0+β1fathercareij+β2traditionij+β3fathercareij

(9)

其中,β3可以衡量家庭传统文化观念的调节效应,即男性育儿参与与女性劳动供给之间关系是否会受到家庭传统文化观念的影响。当β3<0,表明家庭传统文化观念越强,男性育儿参与对女性劳动供给的影响会被削弱;反之当β3>0,则表明家庭传统文化观念越强,男性育儿参与对女性劳动供给的影响会被进一步增强。其中,Xij表示其他照料方式、女性个人特征、配偶个体特征、家庭特征和经济特征等相关的控制变量,与前文一致。

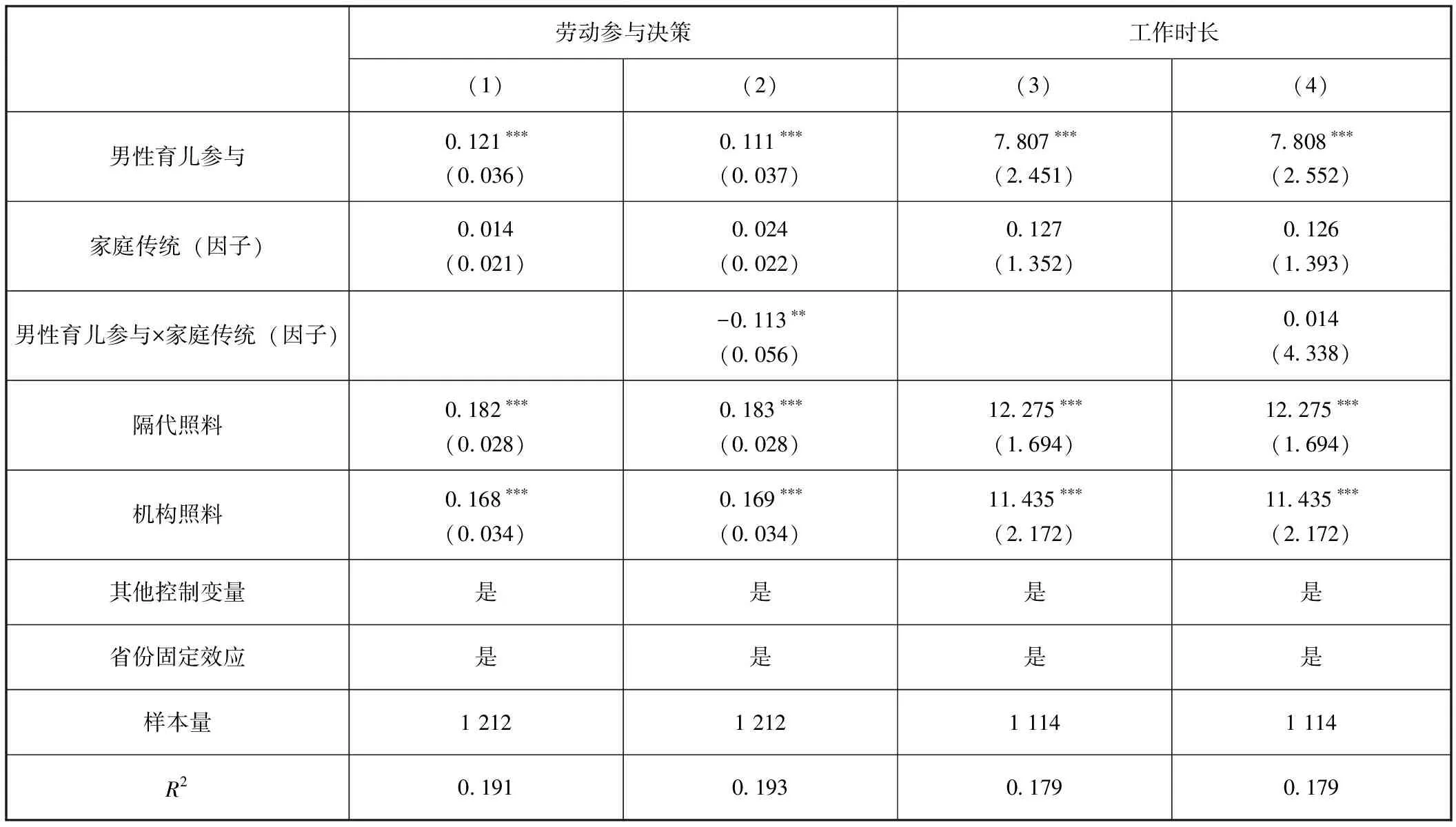

(一)男性育儿参与、家庭传统观念和女性劳动供给

表7报告了男性育儿参与、家庭传统观念与女性劳动供给的估计结果。其中,表7列(1)和列(3)根据式(8)引入家庭传统观念,考察其对女性劳动供给的影响。结果显示,男性参与儿童照料会显著提高女性的劳动参与决策和工作时长,而家庭传统观念则对女性劳动供给没有显著的直接影响。这一结果未能支持研究假设2。

表7列(2)和列(4)根据式(9)进一步引入男性育儿参与和家庭传统观念的交互项。列(2)结果表明,虽然家庭传统观念不直接影响女性劳动参与率,但在男性育儿参与影响女性劳动参与决策中起着显著的调节作用,即在传统观念越强的家庭,男性育儿参与对女性是否进入劳动市场的促进作用越弱;而在传统观念越弱的家庭,男性育儿参与对女性进入劳动市场的促进作用越强。列(4)结果显示,交互项系数不显著。可能的原因在于家庭传统观念的影响更多体现在对女性是否进入劳动力市场的决策中。当女性一旦进入劳动力市场,其工作时长主要受到市场规则、工作性质以及照料需求等因素的影响,因此在男性育儿参与影响女性劳动供给时间方面,家庭传统观念的调节效应并不明显。综上,家庭传统观念会削弱男性育儿参与对女性劳动参与决策的促进作用。特别是在重男轻女、男主外女主内等传统思想影响下,即使男性参与了儿童照料,为女性承担了育儿责任,男性照料对女性劳动参与率的促进作用也会被削弱。因此,在倡导男性参与育儿的同时,家庭观念的转变将一定程度上帮助女性从家庭中解放出来,投入到工作中,提高女性劳动参与率。

表7 男性育儿参与、家庭传统观念与女性劳动供给

(二)异质性分析

上述分析表明,男性参与儿童照料有助于女性参与到劳动力市场中,并且会提高女性劳动供给时间。而家庭传统观念并不会对女性劳动供给产生直接的影响,但是会削弱男性参与儿童照料对女性劳动参与决策的促进作用。鉴于此,在后面的分析中,我们将基于式(9)进一步考察哪一类女性群体更容易受到男性育儿参与、家庭传统观念及其交互影响。已有研究表明,女性劳动供给受到年龄、受教育程度、家庭支持、被照顾小孩年龄等因素影响。因而,本文将对样本进行分组考察(8)限于篇幅,本文未给出异质性分析具体估计结果,感兴趣的读者可联系作者索取。。

1.基于女性年龄的异质性。

医学上通常将女性生育年龄在20~30岁之间归类为生育旺盛期。鉴于此,本文从优生优育角度将城市女性分为生育旺盛期组(20~30岁)和生育平稳期组(31~49岁)。分组结果显示,男性参与儿童照料对高育龄女性的劳动供给影响更为显著。进一步地,家庭传统观念越弱,男性参与儿童照料对女性劳动参与的促进作用越明显,且在统计意义上显著。

可能的原因在于,高育龄的女性不仅面临更高的妊娠风险,在精力和体力等方面都有明显下降,甚至还会影响身体健康,再加上高育龄女性家庭隔代照料资源随着父辈年龄的增长逐渐下降,此时配偶参与育儿对女性劳动供给的作用尤为重要。因而,配偶在儿童照料方面参与度越高对女性就业参与的影响也越明显。同时高育龄女性就业对家庭传统观念也更为敏感,家庭传统观念显著弱化男性育儿参与对高育龄女性劳动参与的促进作用。

2.基于女性受教育程度的异质性。

本文将城市女性样本以高中学历为分界点分为低学历组(包括高中及以下学历)和高学历组(大专及以上学历)(向晶和刘华,2018[43])。分组结果显示,男性育儿参与对低学历女性和高学历女性的劳动供给均具有积极的影响。但是,家庭传统观念显著弱化男性育儿参与对低学历女性劳动参与的促进作用。研究表明,低学历的女性在就业决策上更容易受到家庭传统观念的影响,这一结论与现实情况相符。

3.基于家庭规模的异质性。

基于女性所在家庭的规模,本文借鉴已有研究将数据分为核心家庭组(由一对父母和未成年子女组成的家庭)和扩展家庭组(核心家庭加其他亲属组成的家庭)。分组结果显示,相较于核心家庭,男性育儿参与对扩展家庭女性劳动参与和工作时长的促进作用更为显著。而家庭传统观念的调节效应则主要体现在对扩展家庭女性是否进入劳动市场的决策上。可能的原因在于,在大家庭中,家庭传统观念更为根深蒂固,潜移默化地影响着每个人的思维和行为方式。因此,家庭传统观念越深,越有可能削弱男性育儿参与对女性劳动供给的正向影响,进而对女性进入劳动力市场产生抑制作用。

4.基于最小孩子年龄的异质性。

此外,本文还根据家庭中最小孩子的年龄,将数据样本划分为0~2岁组(婴幼儿期)、3~5岁组(学龄前期)和6岁及以上组(学龄期)(谷晶双,2020[18])。分组结果显示,男性育儿参与对女性劳动供给的主效应在3~5岁组最为显著,其次是6岁及以上组,在0~2岁组并不显著。家庭传统观念的调节效应则主要体现在对6岁及以上组的女性是否进入劳动市场的决策上。研究表明,家庭传统观念越深,越会削弱男性育儿参与对孩子处于学龄阶段的女性群体劳动参与的促进作用。可能原因在于,孩子处于0~2 岁时需要全天候照顾,是照料需求最大的阶段,并且对于母亲照料的需求更为强烈,很难被父亲有限的育儿参与所替代。因而,这个阶段男性育儿参与对于女性劳动供给的影响相对较小。而孩子进入学龄阶段,尤其是学龄前期(3~5岁),母亲照料的替代性逐步增强,父亲育儿时间的补充能够有效释放母亲的照料需求,进而显著降低生育给女性带来的就业压力,增加女性劳动力供给。在这个阶段,如果社会从政策和观念上给予更多的支持,将会进一步促进女性平衡工作和家庭。

七、进一步讨论

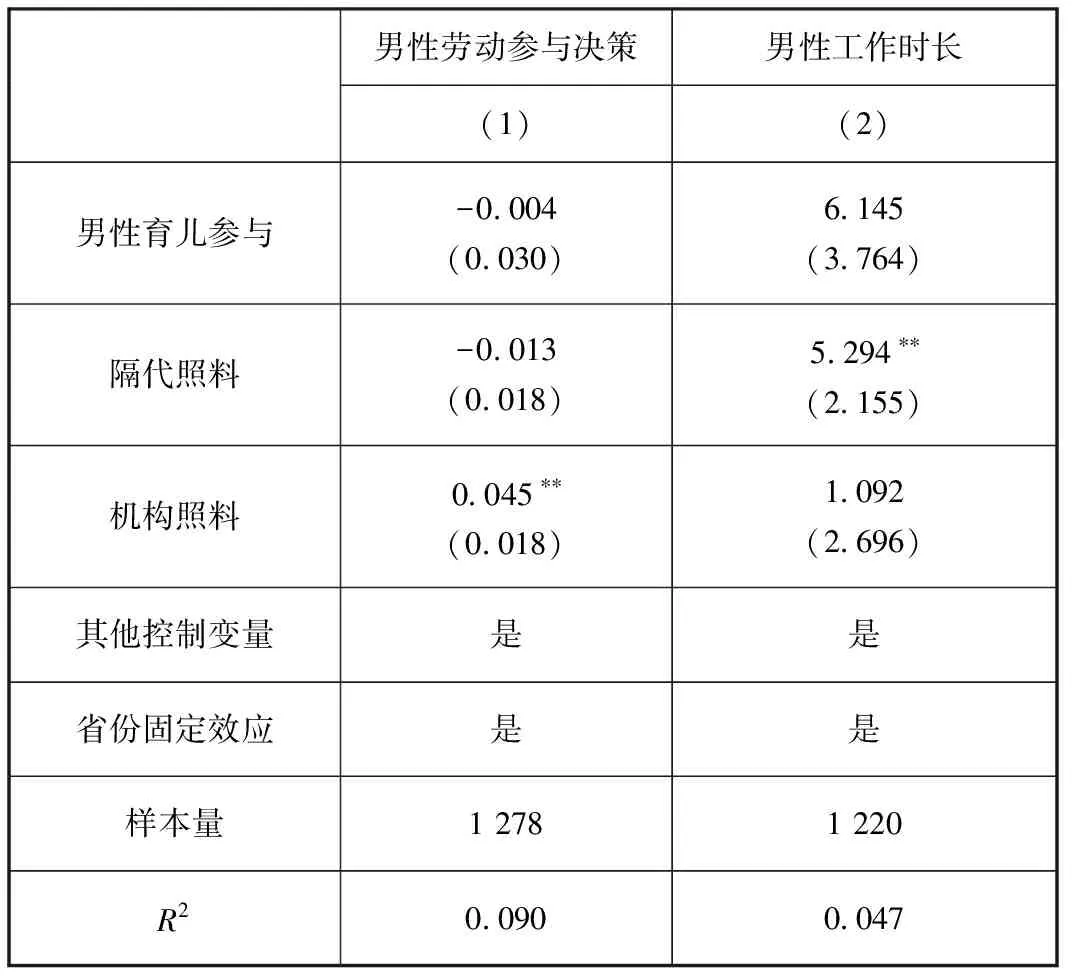

(一)男性育儿参与是否挤出男性劳动供给?

前文考察了男性育儿参与与女性劳动供给的关系,那么,男性育儿参与对男性劳动供给有何影响?或者说,男性育儿参与是否会挤出男性的劳动供给呢?本文将进一步探讨此问题。表8列(1)和列(2)分别报告了男性育儿参与对男性劳动参与和男性工作时长的影响。结果显示,男性育儿参与并未对男性劳动供给产生显著的负向影响。这也意味着,在我国新增劳动供给数量下降,机构照料服务不完善的大背景下,积极倡导男性参与育儿过程,有助于从总体上提高社会有效劳动供给,进而缓解劳动力短缺问题,促进经济稳定发展。

表8 男性育儿参与和男性劳动供给

(二)男性育儿参与如何影响劳动收入?

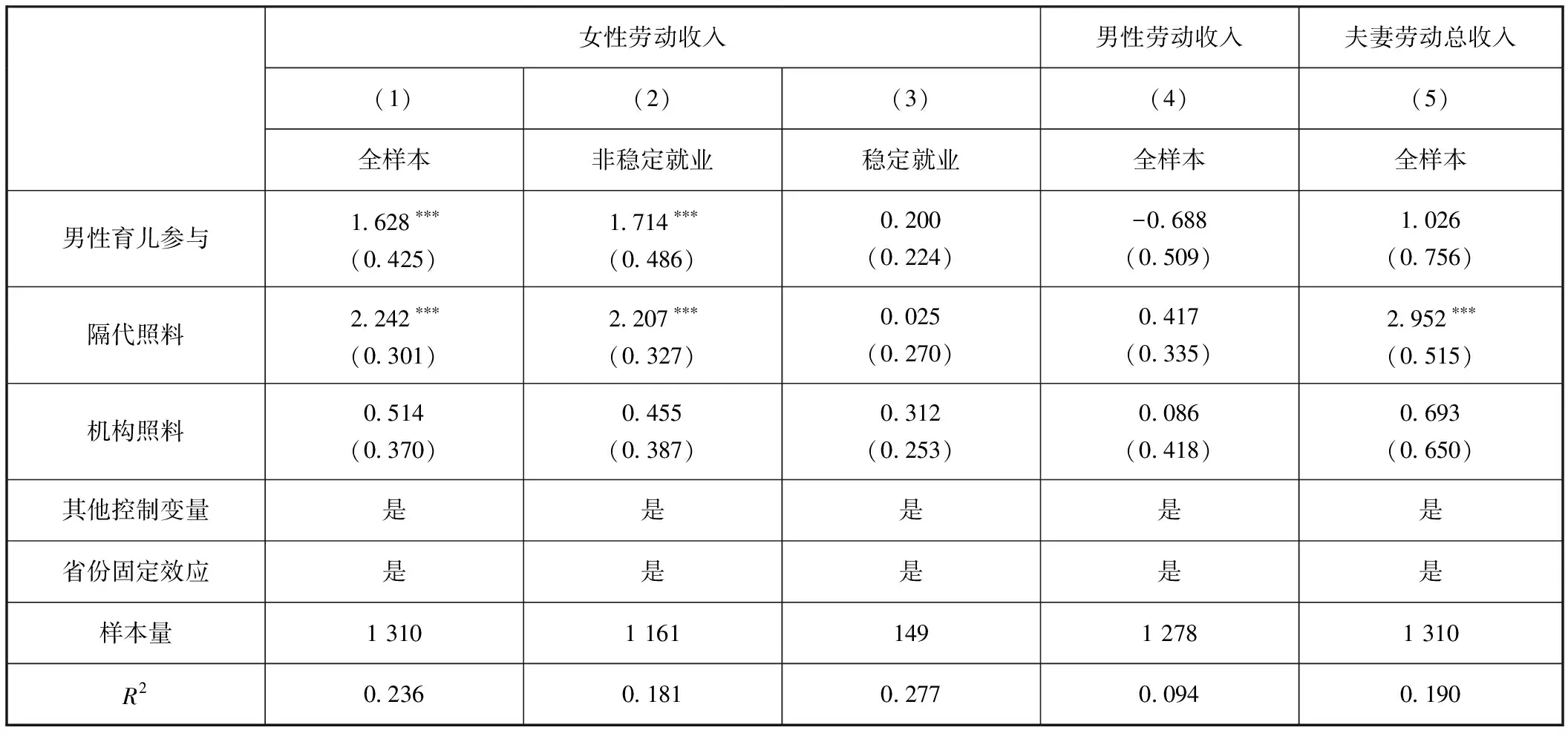

接下来,男性育儿参与对女性和男性的工资收入会产生什么影响?又在何种程度上影响家庭总收入呢?为了回答这些问题,本文将进一步引入女性工资收入、男性工资收入和夫妻总收入进行深入探讨。

首先,表9第列(1)~列(3)报告了男性参与照料对女性劳动收入的影响。结果显示,男性育儿参与系数显著为正,表明有男性参与照料会使女性的劳动收入显著增加。我们进一步根据是否缴纳公积金将女性样本分为稳定工作(正规就业)和不稳定工作(灵活就业)两组(9)中国于2016年起相继出台《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发〔2016〕8号)、《住房公积金归集业务标准》(GB/T51271—2017)等相关文件,正式将灵活就业人员纳入住房公积金制度范围。本文样本区间为2014年,处于政策实施前,基于此选择将是否缴纳公积金作为划分就业的依据。,估计了男性是否参与照料对不同择业选择的女性收入的影响。研究发现,男性参与儿童照料主要增加了就业形式相对灵活的女性劳动者的工资性收入。对于不稳定就业的女性而言,工资收入与工作时间直接成正比,因此,男性育儿参与对不稳定就业的女性劳动收入有着更为直接的影响,尤其是从短期来看。然而,对于稳定就业女性群体而言,她们大多从事时间固定且工资稳定的工作,因此,稳定就业女性的劳动收入在短期来看与孩子父亲照料与否的关系并不显著。综上所述,育儿压力对女性工资产生持续的负向影响是生育惩罚效应持续存在的根本原因(姜甜和段志民,2020[44])。现实生活中,男性参与照料如果能够提高女性劳动力供给,将女性从育儿过程中解放出来,增加女性的工作时长,使得女性的失业风险和生育成本降低,能够有效缓解女性因生育中断职业后带来的职级下滑(马莉和郑真真,2015[45]),提高女性工资议价能力和工资收入。

在此基础上,本文进一步评估了男性育儿参与对男性工资收入和夫妻总收入的影响。结果如表9列(4)和列(5)所示。结果表明,男性育儿参与对男性工资收入并未产生显著的负面影响。同时,对夫妻劳动总收入的影响为正,但在统计意义上不显著。综上,男性参与儿童照料一方面显著增加了女性的工资收入,另一方面没有显著降低自身(男性)的工资收入,因而,从总体上有助于缩小收入的性别差距,增加家庭的总收入。以上实证结果的启示还在于,如果能够在一定程度上转变性别角色观念,进一步合理化家庭分工,对于家庭总体效用的提升有着显著的正向影响,进而达到双赢的局面(Patnaik,2019[30])。

表9 男性育儿参与和劳动收入

(三)幼儿看护资源会影响男性育儿参与决策吗?

在三孩政策和延迟退休的背景下,隔代照料时间将不断减少,儿童照料资源需求将更为迫切。即使男性参与儿童照料,家庭仍旧可能面临儿童照料资源需求无法满足的困境,对女性就业产生负面影响。而目前能够缓解这一问题可能的办法就是增加公共儿童看护资源的供给。那么,公共幼儿看护资源供给是否会影响家庭男性育儿参与决策?

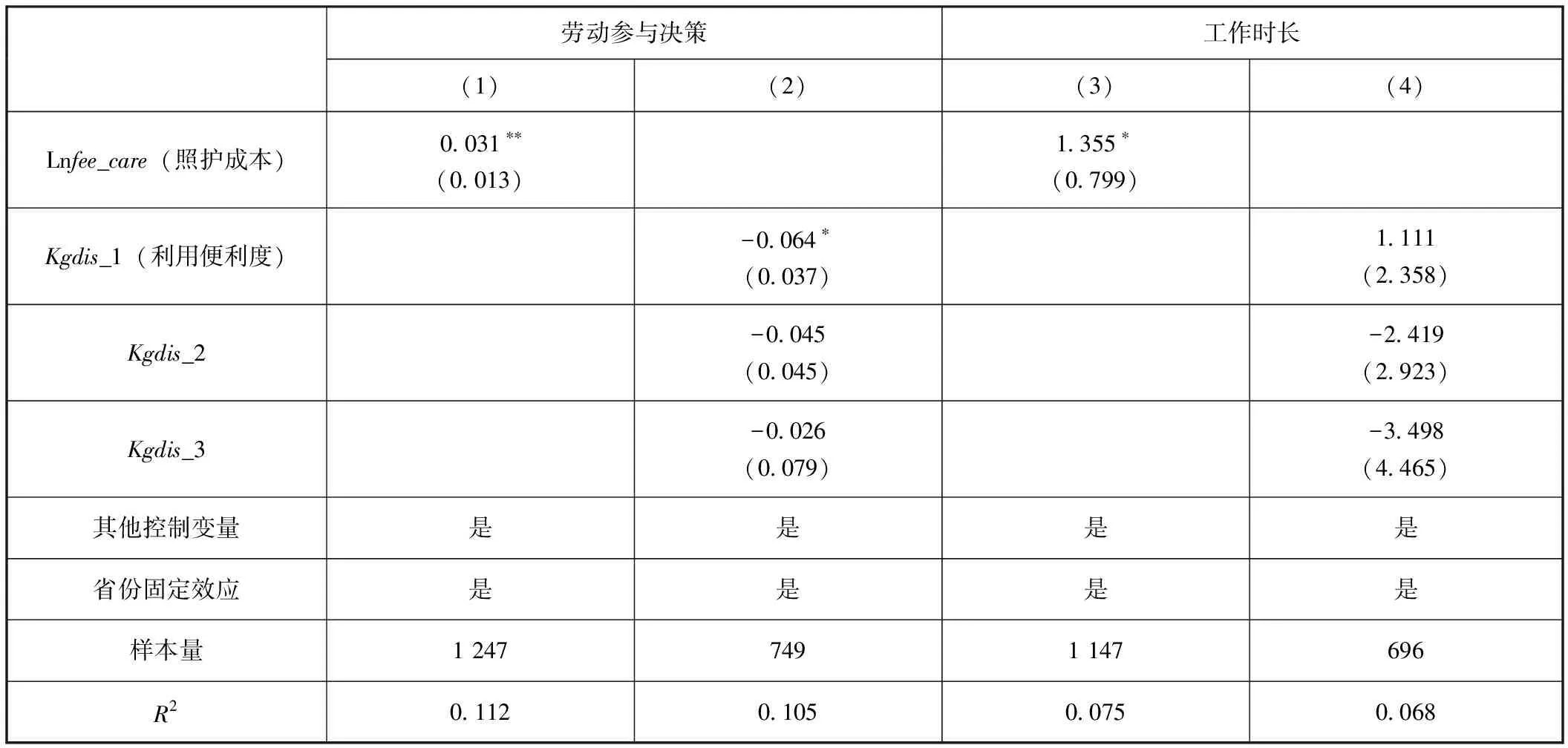

借鉴邹红等(2018)[4]的研究,这一部分将从幼儿看护资源的两个维度(照护成本、照护资源的便利程度)入手,进一步探讨家庭男性育儿参与决策与公共幼儿看护资源供给的关系。本文用县级层面的家庭幼儿园费用支出feecare表示幼儿照护成本;用3~12岁在校儿童居住地离学校的距离kgdis(10)看护资源的便利程度变量(kgdis)的参照组为Kgdis_0表示距离小于1km;Kgdis_1表示距离介于1~2km之间;Kgdis_2表示距离介于2~5km之间;Kgdis_3表示距离大于5km。反映幼儿看护资源的便利程度。

表10显示了以男性育儿参与为被解释变量,对幼儿看护资源两个维度分别进行回归的结果。回归结果显示:照护成本对男性育儿参与率的影响为负,但在统计上不显著。幼儿看护资源对男性育儿参与的影响呈现非线性关系。当教育机构离家1~2km时,会显著降低男性育儿参与。当离家2~5km时,会降低男性育儿参与,当离家5km以上会增加男性的照料需求,但均在统计上不显著。以上结果表明,照护成本的增加,在一定程度上会降低男性育儿参与,一方面可能会加重家庭的经济负担,男性更需要被配置到有比较优势的地方,另一方面照护机构能够替代部分家庭照护的需求。因此,社区幼儿照护资源能够在一定程度上影响男性育儿参与决策,缓解夫妻双方的育儿压力。

(四)幼儿看护资源会影响女性劳动供给吗?

此外,我们进一步讨论看护资源对女性劳动供给的影响。表11报告了估计结果。结果显示,照护成本的增加会显著提高女性的劳动供给,表明经济压力是女性进入劳动力市场的重要原因。而儿童居住地到学校距离增加会提高对母亲照料的需求,进而降低女性的劳动参与。照护资源便利性越强,越能够显著释放女性的劳动供给。

表10 幼儿看护资源与男性育儿参与决策

表11 幼儿看护资源与女性劳动供给

八、结论与建议

在三孩政策和延迟退休政策背景下,育儿照料需求与女性劳动供给的矛盾急剧增加。在育儿市场尚不完备的情况下,男性育儿时间的补充是增加女性劳动力供给的重要途径。男性参与育儿不仅有助于降低生育给女性带来的就业压力,释放生育意愿,而且有助于破解生育政策与延迟退休政策的内在矛盾。本文将家庭传统文化引入研究,从理论和实证两个角度探讨了男性育儿参与对女性劳动供给的影响和作用机制。研究发现,男性育儿参与显著提高了女性的劳动参与率、劳动供给时间以及工资收入。家庭文化观念的放开,有利于增强男性育儿参与对女性劳动参与的促进作用,对于高育龄女性、低学历女性以及大家庭中的女性尤为显著。

2021年8月,十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定,目前政府部门已经关注到了三孩政策带来的育儿压力与女性就业之间存在矛盾,并且修改中也包含配偶陪产假等鼓励夫妻双方共同承担养育责任的条例,本文的结论为相关政策提供了相应的理论和实证依据。本文研究表明,鼓励男性参与育儿照料的政策既能够在一定程度上促进女性就业,同时能够有效支持当前的生育政策和劳动力市场平衡发展。综上所述,从减少家庭育儿压力以及倡导夫妻共同承担育儿责任的角度,在中国家庭传统文化背景下,本文提出以下政策建议:

第一,政府应积极通过法律形式和政策手段,为男性分担育儿责任提供机会和保障。有研究表明,实施较长时间的陪护假等支持政策能够有效提高男性参与儿童照料的比例,且代际关系也会更加密切(申小菊和茅倬彦,2018[46])。因此,在落实产休假制度的同时,给予并提高男性获得育儿假的机会以及津贴,尤其是二孩和三孩家庭应该准予更多的男性陪护假,从而鼓励家庭生育。有条件的企业可以实行强制性陪产假和“未成年人陪伴假”等类似措施,提升男性育儿参与。另外,政府还可以通过政策手段明确男性在育儿方面的家庭责任。

第二,倡导男女共同承担育儿责任,构建积极的男女两性平等和谐的社会文化,形成缓解女性工作和家庭间矛盾的意识形态基础。在现有的新型社会性别关系下,倡导建立家庭性别分工的新模式,重塑家庭育儿的分担机制,引导男性承担更多的养育责任,优化家庭育儿性别分工,建立起“政府倡导,社会包容,家庭认可”三位一体的性别分工意识,促使女性在家庭和职场中角色的自如转换。

第三,充分整合教育、民政、社会保障等各部门资源,建立健全公共托育服务体系,明确家庭、政府、社会、市场在托育服务中的职责和分担模式,实现“幼有所育”。政府应积极加大公共儿童照护资源供给,逐步将儿童照料支持纳入国家财政政策体系,提供普惠性质的托育服务,优先配置妇幼保健、婴幼儿托育服务、学前和中小学教育等公共服务资源。