主观幸福感、社会责任与企业创新

——基于中国农村创业者的经验证据

2022-09-17赵策,董静,余婕

赵 策, 董 静, 余 婕

(1.清华大学 公共管理学院/中国农村研究院, 北京 100084;2.上海财经大学 商学院, 上海 200433;3.上海外国语大学贤达经济人文学院 商学院, 上海 200083)

一、引 言

近年来,农村创业活动如火如荼地展开,然而,农村创业通常被认为缺乏创新性,创新意识和自主创新能力均较薄弱(黄迈等,2016;董翀,2021)。创新型创业是创业活动的重要组成部分,有别于一般创业活动,创新型创业蕴含了更为丰富的创新要素和更高的创新程度。学者们已关注到,资源禀赋、人力资本水平、体制机制完善程度等成为农村创新型创业的影响因素(淦宇杰,2021;黄祖辉等,2022)。除了客观条件的影响之外,创业活动的创新性很大程度上还取决于创业者的动机,个体的情绪和心理状态是影响创新动机的重要因素(Woodman等,1993)。在农村创业创新活动中,创业者“飞得高不高”的客观现实已受到了广泛关注,而“飞得累不累”的主观感受是否会带来具有差异的创新性行为,成为一个值得探讨的重要议题。

农村创新创业不仅有助于激发乡村活力,更是新时代农民转型增收,实现共同富裕的重要渠道,然而农村创业具有主体和环境的双重特殊性。就创业主体而言,相比于城市创业者,农村创业者存在知识储备不足、创业经验较少等问题(董静和赵策,2019a);就创业环境而言,乡村作为其创业活动的主要区域,不仅存在着经济发展水平偏低、信息闭塞、融资渠道窄、基础设施薄弱、创业支持不足、缺乏创新平台等限制(陆瑶等,2021),还面临着正式制度不足和非正式制度过强的双重影响(董静等,2019)。创业资源不但包括物质资源,还包括情感资源(蒋剑勇等,2013),作为积极情绪的主观幸福感便是一项重要的情感资源。当创业者的知识资源和物质资源不足时,情感资源的投入就成为了一种重要的创业承诺(Tang,2008),激活积极情感状态有助于克服知识资源和物质资源不足的创业困境。因此,在农村开展创业活动更加依赖创业者的积极情绪作为支撑和动力。随着组织行为学领域对组织情绪研究热潮的兴起,如何利用个体的积极情绪激发组织的创新行为和产出,成为企业创新领域备受关注的研究方向之一。已有研究表明,作为积极情绪的主观幸福感是个体创造力的重要源泉(Fredrickson,2001;Amabile等,2005)。在农村创业的特殊场景下,创业者的主观幸福感成为探究农村创业企业创新问题时重要的考虑因素。

如何运用创业者的幸福感力量,激发农村企业的创新活力,需要先从理论上厘清创业者主观幸福感对企业创新水平的影响机制。既有的研究往往将个体主观幸福感作为某种个体、群体、组织行为的结果变量,还缺乏探索主观幸福感对企业创新的作用效果。创业者的情绪状态是个人乃至企业行为的驱动力(周小虎等,2014),为更好地解释创新行为的激发过程提供了内在而深层的解释。主观幸福感作为农村创业者的一种情绪特质,可能会通过动机驱动到行为产生这一路径来促进农村创业企业的创新行为。

另外,以往的研究还发现,积极情绪是亲社会动机产生的重要驱动因素之一(Bissing-Olson等,2013)。当个体处于良好的情绪状态时,更愿意构建持久的社会资源(周小虎等,2014),并会产生更多的利他行为(Ng,2017),例如,对利益相关者群体更加关注、积极主动地承担社会责任、更在乎企业的持久发展等。而已有不少研究表明,企业创新是亲社会和利他动机下的行为选择(Grant和Berry,2011)。因此,本文认为农村创业者的主观幸福感作为一种积极情绪特质,可能会通过驱动亲社会和利他动机,进而激发创新行为。为此,基于积极情绪——利他行为——企业创新的路径,将体现利他动机的社会责任纳入农民创业者主观幸福感对企业创新行为的研究框架,探索创业者的情绪特质是否通过社会责任履行的桥梁撬动了企业的创新。

基于以上分析,本研究的目的是从主观幸福感的角度出发,结合积极情绪的拓展—构建理论的观点,将社会责任作为中介变量,来阐明农村创业者主观幸福感对企业创新水平产生影响的作用机理。鉴于在农村情境下,农村创业者的情绪特质和心理资源对企业创新行为的诱发效应的研究仍处于起步阶段,本文的研究有利于更深入地揭示农村创业企业创新的内在激发机制,为农村创业企业提高创新水平、增强创业持续性活力及促进农村创业企业的良好发展提供理论依据和现实参考。

二、理论综述和假设提出

(一)创业者主观幸福感及其结果效应

作为个体的一种心理状态,幸福感兼具情感体验和认知判断。西方研究主要基于快乐论和现实论两个视角构建幸福感的内涵,从而形成了两大流派,快乐论强调幸福感源于获得快乐和规避痛苦,现实论强调幸福感源于个体内在潜能的发挥(Grant等,2007)。主观幸福感则是从快乐论衍生而来的,主张幸福是由人的情感所表达。关于主观幸福感的研究经历了从探讨其影响因素到产出效果的演变,已有研究发现,主观幸福感是个体的认知和行为、组织行为及社会发展的驱动因素(Kesebir和Diener,2008;Naudé等,2014)。高阶理论认为,管理者的个人心理特质(例如,情感体验、认知、价值观)通过影响其动机和行为,进而对企业的行为和决策产生重要的影响(Hambrick,2007)。尽管情绪特质对个体的判断和认知能力具有不容忽视的作用,但是在创业领域中,关于情绪特质的研究尚处于有待深入探索的阶段(Foo,2011)。创业者的心理特质是一项重要的个人特质,也会影响员工行为、组织文化、工作氛围,乃至企业发展(Baron和Tang,2011)。创业者的主观幸福感作为一种典型的正向情绪和心理特质,其结果效应引起了学者们的关注。在创业研究中,学者们关于主观幸福感的结果效应的研究主要围绕对创业认知及行为与创业绩效两个方面展开。

在主观幸福感与创业意愿和创业行为的研究方面,创业幸福感被认为是解释一些创业问题的重要突破口(于晓宇等,2018)。主观幸福感通过提升个人社会信任水平、丰富拥有的社会资本而促进了创业活动,从而显著地提高个体创业的概率(于文超和陈刚,2018)。研究发现,主观幸福感影响了创业认知和机会识别,积极情绪拓展了创业者的认知范畴,使其更具有创造力(Baron和Tang,2011)。主观幸福感还影响了创业者的目标的设定,有助于创业者进行创业决策(Shir,2015)。

主观幸福感对创业绩效的影响也受到部分学者的关注。幸福感是创业者个体层面上对企业绩效产生影响的重要因素,能激发创业者维持创业行为的意愿,并使创业者愿意积极应对创业瓶颈,最终有可能创造持续稳定上升的创业绩效(Dijkhuizen等,2016;2018)。主观幸福感与创业绩效的关系也被置于特定群体的研究情境下。例如,马红玉和王转弟(2018)的研究聚焦了农民工群体的创业绩效,发现创业幸福感促进了农民工的创业绩效。张建民和周南瑾(2019)认为创业和家庭责任之间的相互冲突对女性创业者的幸福感产生作用,进而影响了创业绩效。总的来说,创业者主观幸福感结果效应的研究尚有局限性,对创业决策、经营行为、组织战略等方面的研究关注不足,这一研究现状为本文聚焦于创新水平的结果效应研究提供了研究基础及研究空间。

(二)理论基础与假设提出

1.农村创业者主观幸福感与企业创新水平

拓展—构建理论(broaden-and-build theory)为主观幸福感对农村创业企业创新发展的影响提供了理论依据。该理论认为积极情绪包括“拓展”和“构建”两个核心功能。从“拓展”功能来说,积极情绪有助于个体发散思维的产生,能拓展思维边界和行动范围,拓展个体的认知边界,扩大其行动范围(周文莉等,2020);从“构建”功能来说,积极的情绪有助于构建持久的社会资源,比如稀缺资源、社会支持、韧性、技能、知识等,能够带动个体长期稳定发展。农村创业者的幸福感正是通过积极情绪产生的拓展机制和构建机制,有效地驱动企业创新水平的提升。

第一,拓展机制。相对于城市创业而言,根植于乡村的创业环境更为艰苦,农村基础设施较弱、公共服务不足、要素配置也相对稀缺,外加涉农类项目受自然环境的影响,导致不确定性较高,而主观幸福感恰好能够有效拓展农村创业者的生理、心理和社会资源。幸福感是创业者的一种自我调节的精力资源(Hahn等,2012)。感觉幸福的农村创业者,能够经常笑脸迎人,乐观处事,不仅有助于身心健康,保持体力,更有助于收获积极、乐观的外在评价,增强自我实现感(刘志阳等,2022)。幸福的感受能够有效地引导农村创业者投入更多的时间关注复杂的农村创业环境,以积极乐观的心态应对城乡差距,有助于农村创业者发现复杂创业环境中潜在事物之间的联系,从而有利于稀缺资源的整合和利用(崔连广等,2019)。农民创业者通过积极情绪的拓展功能使自身眼界更为开阔,思维模式更灵活、前瞻,并通过态度的开放、包容以及寻求多样化倾向的意识,得以拓展其农村创业创新的行动范围。

第二,构建机制。首先,主观幸福感有利于农村创业者构建持续的创新活动。拥有积极情绪的创业者更乐意接纳新思想和尝试新事物,并且更为专注,更有追求长远发展的意愿(Binnewies和Wörnlein,2011)。知识、资源的积累与沉淀促使创业者具有更强的融会贯通能力,更有利于实现知识的创造性重组,从而产生更多创新性内容(张军和许庆瑞,2015)。在主观幸福感的积极情绪构建机制下,农村创业者具有更强的探索精神,更能实现创新性思维的构建,而这种“灵光一现”往往能够激发农村创业企业持续的创新活动。其次,主观幸福感有利于农村创业者构建创新资源。幸福感能够引导个体产生互惠行为(孙继国等,2020)。幸福感高的农村创业者更有动机去主动寻求合作,促使企业发展过程中得到更多利益相关者的支持,从而产生企业创新过程中的风险分摊效应(胡新艳和郑沃林,2021)。在农村创新创业面临诸多困难的情况下,主观幸福感还有利于农村创业者构建创新所需的关键性资源。最后,主观幸福感有利于农村创业企业构建创新文化。幸福感的提升使农村创业者具有更高的认知范畴,乐于探索“远亲”事物的联系,在发现和识别机会、寻求问题的解决并持续行动方面表现出较高的投入度和主动性,成为更富创造力和感染力的创业者,从而促进农村企业创新文化的培养,提升企业整体创新水平(于晓宇等,2018)。

综合而言,拥有幸福感的农村创业者不仅更具备创新所需的精力、体力、人脉等资源,而且更愿意接纳新思想、新事物,随着知识储备的积累,更有利于将其转化为创新的行动。因此,本文提出如下假设:

H1:农村创业者的主观幸福感对企业创新水平具有正向促进作用,即农村创业者的主观幸福感越强,越有助于提高企业创新水平。

根据双元创新理论,创新活动可分为利用式创新和探索式创新,前者是指依靠企业既有的知识资源,提高现有流程效率的行为,后者指依靠外部新知识或脱离企业现有知识资源,为企业带来新设计、新分销渠道或新市场的行为(Benner和Tushman,2003)。依据前述分析,本文认为农村创业者主观幸福感通过积极情绪产生的拓展机制和构建机制,既能有效激发利用式创新,也能有效驱动探索式创新。为此,进一步提出子假设:

H1a:农村创业者的主观幸福感对利用式创新和探索式创新均具有正向促进作用。

另外,地域和行业的区分也是研究创新创业问题时值得考虑的因素。根据行政区划,我国区域可分为东部、中部、西部三大区域。根据国家统计局国民经济行业分类标准,与农村创业较为相关的行业大体可分为农业、商业及服务业、其他行业(含工业、运输业、建筑业及其他)三类(董静和赵策,2019b)。本文认为农村创业者的主观幸福感对企业创新水平的正向促进作用并不具有行业差异和地区差异。为此,提出如下子假设:

H1b:在东部、中部、西部地区的创业企业中,农村创业者主观幸福感均对企业创新水平具有促进作用。

H1c:在创业领域为农业、商业及服务业、其他行业(含工业、运输业、建筑业及其他)的企业中,农村创业者主观幸福感均对企业创新水平具有促进作用。

创业者主观幸福感对企业创新行为的影响在不同性别农村创业者之间可能存在差异。首先,企业创新与管理者的风险偏好程度息息相关,从高阶理论的角度,创业者的人口统计学特征会影响其风险偏好。不同性别的企业家存在思维方式的不同,以至于影响企业的行为。现有研究普遍认为女性比男性更厌恶风险,从而会抑制创新(仇荣国,2021)。其次,受生理差异的影响,不同性别的企业家存在情感偏好乃至行为选择的差异,当女性感觉幸福的时候,往往会追求其他发展,比如相夫教子或者安贫乐道,而非追求冒险。而当男性农村创业者感觉幸福时,积极情绪使其对冒险具有更高的容忍性,更有可能通过拓展和构建功能激发创新的意愿和行为。因此,本文提出如下假设:

H1d:相比于女性农村创业者而言,男性农村创业者的主观幸福感对企业创新水平具有更强的促进作用。

2.企业社会责任的中介作用

企业履行社会责任为农村创业者的主观幸福感影响企业创新水平提供了合理的动机和行为解释。首先,农村创业者的主观幸福感通过积极情绪驱使创业者和企业产生履行社会责任的更强动机,从而更有利于获取社会信任和创新支持。一方面,感觉越幸福的农村创业者,其亲社会行为越多。幸福感与仁爱和正义等积极心理学品质密切关联,个人道德规范水平与幸福感水平存在正相关的关系(Husted和Allen,2006)。即随着幸福感的增加,创业者的规则意识也在逐步增强,表现出更高的道德规范水平(Muller和Whiteman,2016),例如更加慷慨、更富有同情心、对他人的请求给予更多善意的回馈等(修宗峰和周泽将,2016),这将更有助于农村创业者在正式制度本就不太完善的农村,获取社会信任和创新行动支持。另一方面,感觉越幸福的农村创业者,其机会主义行为越少。主观幸福的感受能够有效抑制机会主义行为(Hofmann和Wisneski,2014),使个体更值得信赖,拥有更多社会资本(Guven,2011)。总体而言,具有较强幸福感的农村创业者,在其较多的亲社会行为和较少的机会主义影响下,会更关注企业的利益相关者,履行更多的企业社会责任,进而有利于获得信任和创新支持。

其次,在基础设施薄弱、公共服务短缺、要素配置不足、产业发展不均以及自然、市场、道德风险都较高的农村创业领域,拥有幸福感的农村创业者通过联合其他利益相关者,能够有效弥补创新资源的不足。农村创业企业往往涉及农业及相关领域,不可避免地受到农业产业特殊性的影响。特别是在融资方面、管理方面及技术方面,农村创业企业更是面临着较大的挑战。农村创业企业要实现可持续发展,较为依赖多方的资源支持,既包括亲朋好友的资金支持、雇佣工人的劳动力支持,也包括上级主管部门的政策、技术支持,还包括下游销售环节的消费者支持。依据信号理论,企业对利益相关者积极地履行社会责任,不仅能向外界传递企业经营状况较好的信号,还能增强利益相关者对企业的信心(陈承等,2019),从而更有利于获得创新所需的资源。

最后,企业履行社会责任不仅仅是企业向外部释放的积极信号,更是农村创业者在一系列不利条件下优化创新资源供给,降低企业运营过程中不确定性风险的有效寻租工具。积极履行社会责任被视为是降低创新风险的一个重要途径,企业通过承担社会责任构筑自身社会关系网络,从而降低了创新中的交易风险(陈莞等,2017)。基于知识观视角和利益相关者理论,企业通过履行社会责任能够与各利益相关者建立更为深入和广泛的联系,从而获取利益相关者的知识,这些外部知识的流入补充了企业既有的知识体系,激发了创新思维和创新活动(Luo和Du,2015)。外部知识的获取弥补了农村创业企业在创新活动中的技术、知识欠缺,从而有助于缓解创新中的技术瓶颈问题和创新风险。

基于以上分析,本文提出如下假设:

H2:企业社会责任在农村创业者的主观幸福感与企业创新水平之间发挥中介作用。

就创新类型而言,不同创新类型在资源基础和具体行为上存在明显差异。农村创业者的社会关系网络呈现出较强的地缘特征,作为其企业利益相关者的合作农户、合作企业等上下游合作伙伴往往为附近的同乡(杨学儒和李新春,2013)。利用式创新涉及到的资源搜寻大多趋向于关联度较高的领域,要素之间的资源依赖度较大,需要农村创业者与周边的利益相关者高度耦合(Atuahene-Gima and Murray,2007)。因此,在利用式创新中,农村创业者履行社会责任能有效地发挥道德声誉信号传递机制和资源整合机制,实现创业者主观幸福感对创新活动的激发。而探索式创新面临的不确定性更大,创业者从周边利益相关者处所能获取的资金、信息等资源相对更为有限。因此,本文提出如下假设:

H2a:相比于探索式创新,农村创业者开展利用式创新活动时,更依赖企业社会责任在创业者主观幸福感与企业创新水平之间发挥的中介作用。

就创业活动所在的地域而言,相比于东部地区,中、西部地区的创新活力、知识创造和技术转化能力、创新支撑能力均较弱(魏后凯,2004)。特别是随着数字技术的大量运用,东部地区厚基础的优势更为明显,例如,就绿色科技创新效率而言,东部地区就明显高于中、西部地区(孙中瑞等,2022)。相比较而言,东部地区创新资源更为丰富,传导机制更为多元,农村创业者主观幸福感对企业创新的激励效用,不仅能通过企业社会责任路径进行传导,还能通过其他的机制进行传导,而在中、西部地区,由于创新创业资源的局限,农村创业者主观幸福感对企业创新促进的传导则更需要通过履行社会责任来获得多方利益相关者的信赖,从而由此得到资金、创新资源、技术、政策等方面的帮扶。因此,本文提出如下假设:

H2b:相比于东部地区而言,在中部和西部地区的农村创业企业中,农村创业者主观幸福感对企业创新水平的促进更依赖企业社会责任发挥的中介作用。

就创业活动所在的行业而言,不同行业内企业创新的瓶颈存在明显差异,导致创业者主观幸福感对企业创新的传导机制呈现差异。因此,关于创业者情绪的研究还需要关注企业所在行业的差异。近年来,商业及服务业在数字产业的迅猛发展中大为受益,其新业态、新模式发展迅速,表现出新理念、新硬件、新软件、新算法等创新态势,但工业领域、农业领域的数字化则相对滞后(王俊豪和周晟佳,2021)。因此,在整体创新环境较为活跃的商业及服务业中,农村创业者主观幸福感对企业创新水平的影响中存在着除企业社会责任以外的其他互补效应,例如数字产业等,而在创新难度更大的农业及其他行业中,农村创业者主观幸福感对企业创新的促进则更依赖社会责任的纽带,需通过履行社会责任来向外界传递积极信号,并得到利益相关者的信任,缓解资金、管理、技术等方面的困境,从而赢得更多的创新支持。因此,本文提出如下假设:

H2c:相比于商业及服务业而言,在农业和其他行业的农村创业企业中,农村创业者主观幸福感对企业创新水平的促进更依赖企业社会责任发挥的中介作用。

三、研究设计

(一)样本和数据

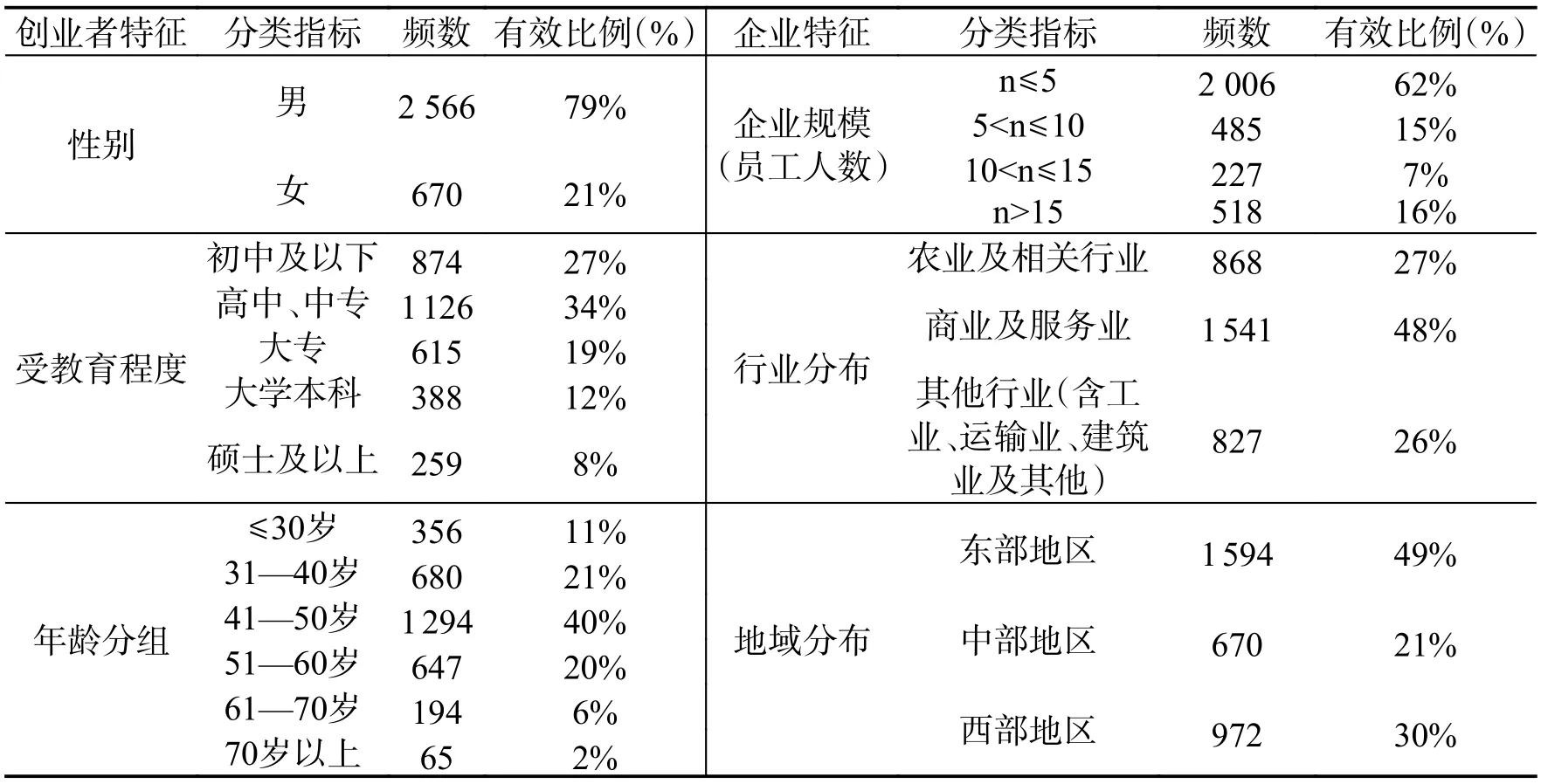

本文的数据来源于“中国千村调查”数据库。自2008年起,上海财经大学每年开展面向全国农村地区的“中国千村调查”调研。该调研项目每年设置不同的农村主题,组织大量师生前往各省市的数千余个村寨展开广泛深入的调查,通过扎实严谨的社会调研,为“三农”问题的探讨和研究提供了丰富的素材。其中,2016年的“中国千村调查”调研主题名称是“中国农村创业现状”,该次调研项目由2 188名经过统一调研培训的师生组成了1 472支专业调研团队,在地方政府的协助下,从全国22个省(市、自治区)30个县1 500余村寨收集了一套详实且有代表性的农民创业的相关数据(杨婵和贺小刚,2019;奚国茜和贺小刚,2021)。结合本文创新创业的研究主题,采用该套“中国千村调查”调查项目的相关结果,以调研获取的4 600份农村创业者问卷数据作为研究样本展开本文的实证检验,剔除数据缺失的样本后,最终获取本文的样本数据为3 236份。具体样本分布情况请详见表1。

表1 样本特征分布情况

(二)主要变量的测量

1.因变量:企业创新水平(Innovation)。本文借鉴Kollmann和Stöckmann(2014)关于企业创新水平的研究量表,并参考董静等(2019)的研究采用如下6个题项进行衡量:“与市场原有产品比,我公司在新产品上有重大改变”“我公司努力打开新市场”“我公司使用了新技术”“我公司擅长改善现有产品的品质”“我公司努力降低生产成本”“我公司经常调整生产过程、规则、策略使产品更为优质”。每个题项均采用李克特量表打分法进行测量。

本文对因变量企业创新水平进行了信度和效度检验。企业创新水平的Cronbach's alpha值为0.882,表明具有较高的可信度(预测结果具有较高的一致性和稳定性)。效度检验具体包含内容效度与构思效度。本研究所用问卷,经过大量相关研究结果总结、预调研及多次反复修改而最终确定,测度题项既概括了企业创新领域的既有研究成果,又结合了当前的创新实践,因此,问卷具有较高的内容效度(杨婵和贺小刚,2019)。经检验企业创新水平的KMO值为0.876,可见具有良好的构思效度。综合而言,上述题项能够较好地测量农村创业企业的创新水平。

2.自变量:主观幸福感(Happy)。主观幸福感是指居民对于日常生活情感态度和总体感知的一般性心里评价(Diener,1984)。在对主观幸福感测度时,部分研究使用了较为复杂的多维度量表,也有诸多学者把幸福感视为受访者对自身生活状态的综合感知和感受,因而采用单维度量表直接询问其对幸福感的总体评价。与城市创业者相比,农村创业者整体文化水平相对较低,认知理解能力略弱,更适合使用较为简单的总体性评价来调查其主观幸福感受。因此,本研究参考崔红志(2015)、陈和午等(2018)等学者的做法,以单维度量表测量主观幸福感,由受访农村创业者自评主观幸福感程度,并采用李克特量表进行测量,1表示“很不幸福”,6表示“很幸福”。虽然此测度方法在测量时较为简单,但研究表明,此方法不仅具有心理测量学的充分性(Veenhoven和Ehrhardt,1995),更契合农村创业者的情境特殊性,能在较大程度上反映出受访者内心真实的幸福感,且有充分的效度和信度(Krueger和Schkade,2008)。

3.中介变量:企业社会责任(CSR)。采用利益相关者对农村创业企业的评价来衡量企业社会责任,具体包括:“顾客高度评价我企业的产品”“供应商希望与您做生意”“员工会自豪地告诉别人他们是您公司的成员”“竞争者对您公司很尊重”“投资者愿意与公司洽谈”“政府高度评价企业的经营行为”,题项均采用里克特打分法进行测量,1表示“完全不同意”,6表示“完全同意”,经检验上述题项的KMO值为0.879。随后进行主成分分析,合成一个指标度量企业社会责任。

4.控制变量:本文对农村创业者个人特质、家庭因素、企业特征等方面的相关变量进行了控制。农村创业者个人特质方面控制了:创业者的性别(Gender)、年龄(Age)、宗教信仰(Religious)、受教育程度(Edu)、政治背景(Party)、行业协会经历(Association)、参加商会经历(Business)、参军经历(Army)、技能(手艺)(Craft);农村创业者家庭因素方面控制了:家庭收入水平(Income)、家庭社会地位(Status);企业特征方面控制了:企业年龄(Period)、企业规模(Scale)、企业所属行业(Industry)、企业所在地区(Province)。

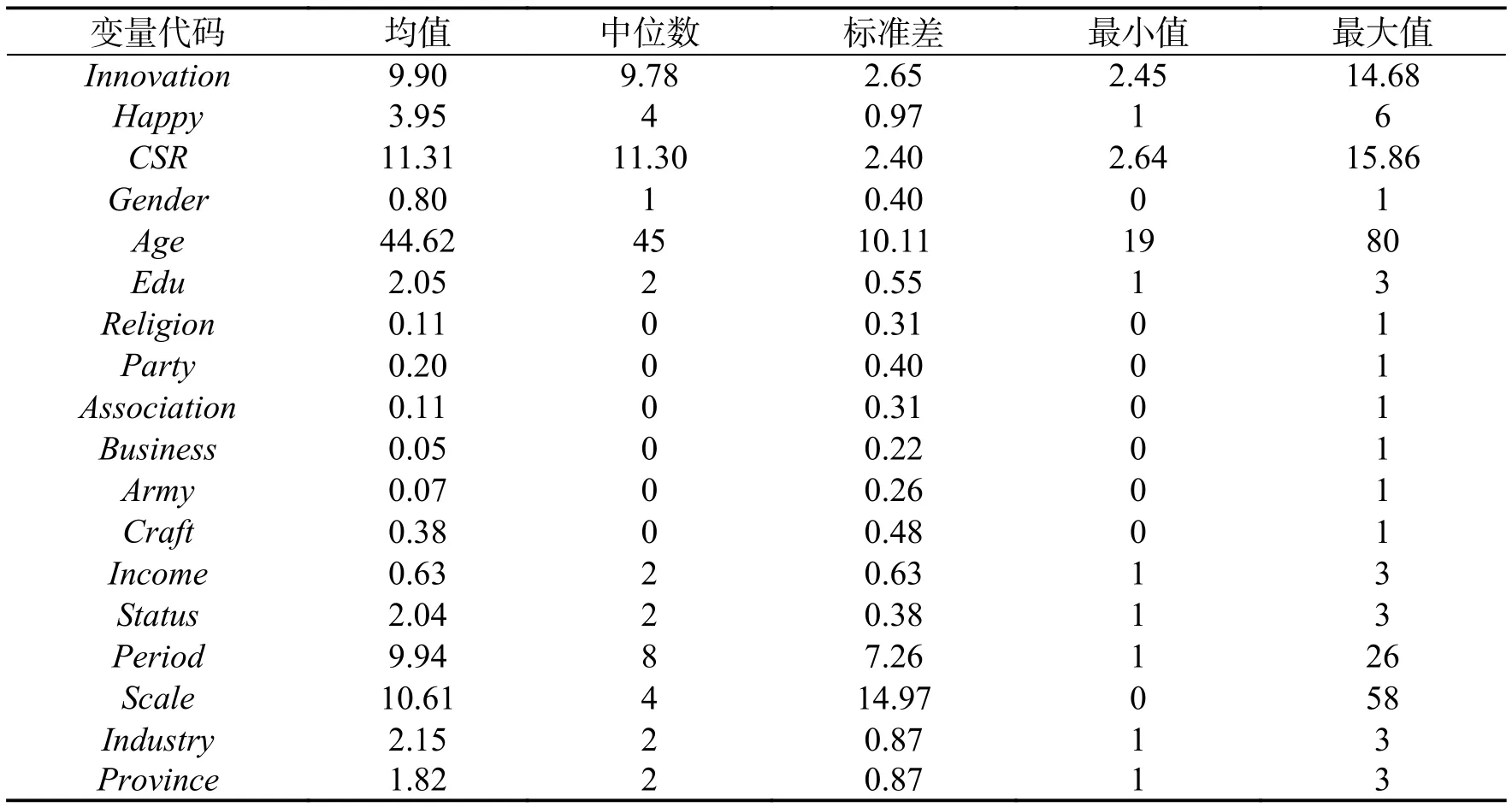

具体变量的测度及描述性统计结果如表2所示。

表2 变量的说明与数据来源

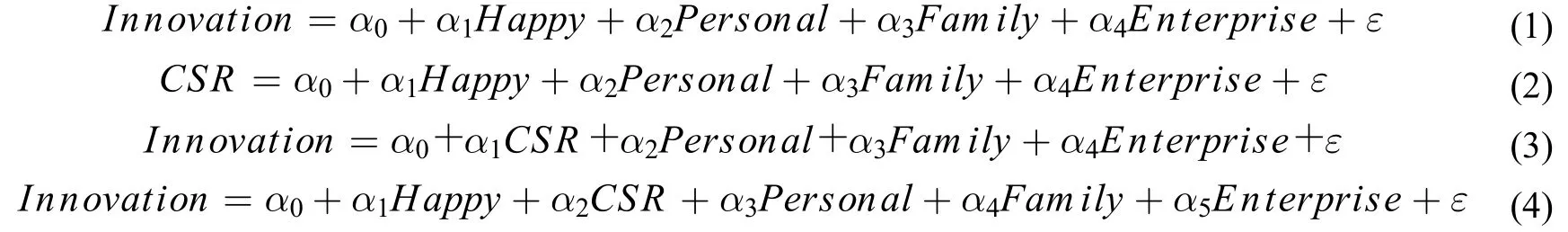

(三)模型构建

根据前述理论分析和研究假设,本文通过构建模型来检验农村创业者的主观幸福感、社会责任与企业创新水平之间的关系,具体待检验模型构建如下:

其中,Personal代表农村创业者个人特质方面控制变量的集合,Family代表农村创业者家庭因素方面控制变量的集合,Enterprise代表企业特征方面控制变量的集合。公式(1)验证农村创业者的主观幸福感对企业创新水平的影响,公式(2)验证农村创业者的主观幸福感对企业社会责任履行的影响,公式(3)验证农村创业企业社会责任履行对企业创新水平的影响,公式(4)验证企业社会责任履行在农村创业者的主观幸福感与企业创新水平关系中的中介作用。a0~a5表示样本回归系数,ε为随机误差项。

四、实证检验及结果

(一)描述性统计与相关性分析

首先,对纳入模型的所有变量进行描述性统计,各变量间的描述性统计结果如表3所示。其次,对各变量进行相关性分析,变量的相关矩阵如表4所示,结果显示,自变量、调节变量及控制变量的两两变量之间相关系数基本在0.5以下,表明变量间不存在严重的多重共线性,可进行下一步检验。经检验,模型的方差膨胀因子VIF不超过8,也可以认为基准模型不存在多重共线性问题。另外,主观幸福感Happy与企业创新水平Innovation之间的相关性系数为正,值得进一步深入研究两者之间的关系。

表3 描述性统计分析

表4 变量间相关性分析结果

(二)同源偏差检验

本研究数据来自于农村创业者问卷调查,这种同一受访者的自我陈述,使得调研数据可能存在共同方法偏差效应。因此,须对同源偏差进行分析和检验。为估计同源偏差的影响,我们采用Harman单因子检验方法(Podsakoff等,2003),来检验可能存在的同源偏差。对企业社会责任、企业创新水平的所有题项进行探索性因子分析,检测未进行旋转的结果,发现共抽取出2个特征根大于1的因子,共解释了73.86%的变异。单因子检验的结果提示同源偏差的影响并不严重。另外,本文还使用了“校标变量方法”来检验同源偏差。在检验中,首先确定校标变量,即找出一个在理论上与至少一个构念不相关的变量,并以这个变量为校标,计算各个构念与结果变量之间的零阶相关系数,计算出来的零阶相关系数被认为是剔除同源偏差之后的真实系数。本文选取年龄作为标题变量,经过计算,农村创业者主观幸福感与企业创新水平的零阶相关系数为0.231(p<0.05),企业社会责任与企业创新水平的零阶相关系数为0.384(p<0.05)。由此可以看出,剔除同源偏差的影响之后,农村创业者主观幸福感、企业社会责任和企业创新水平仍然显著正相关,这表明同源偏差在本研究中并不严重(刘军等,2019)。综上所述,共同方法偏差在可接受的范围内,对研究模型的影响不明显。

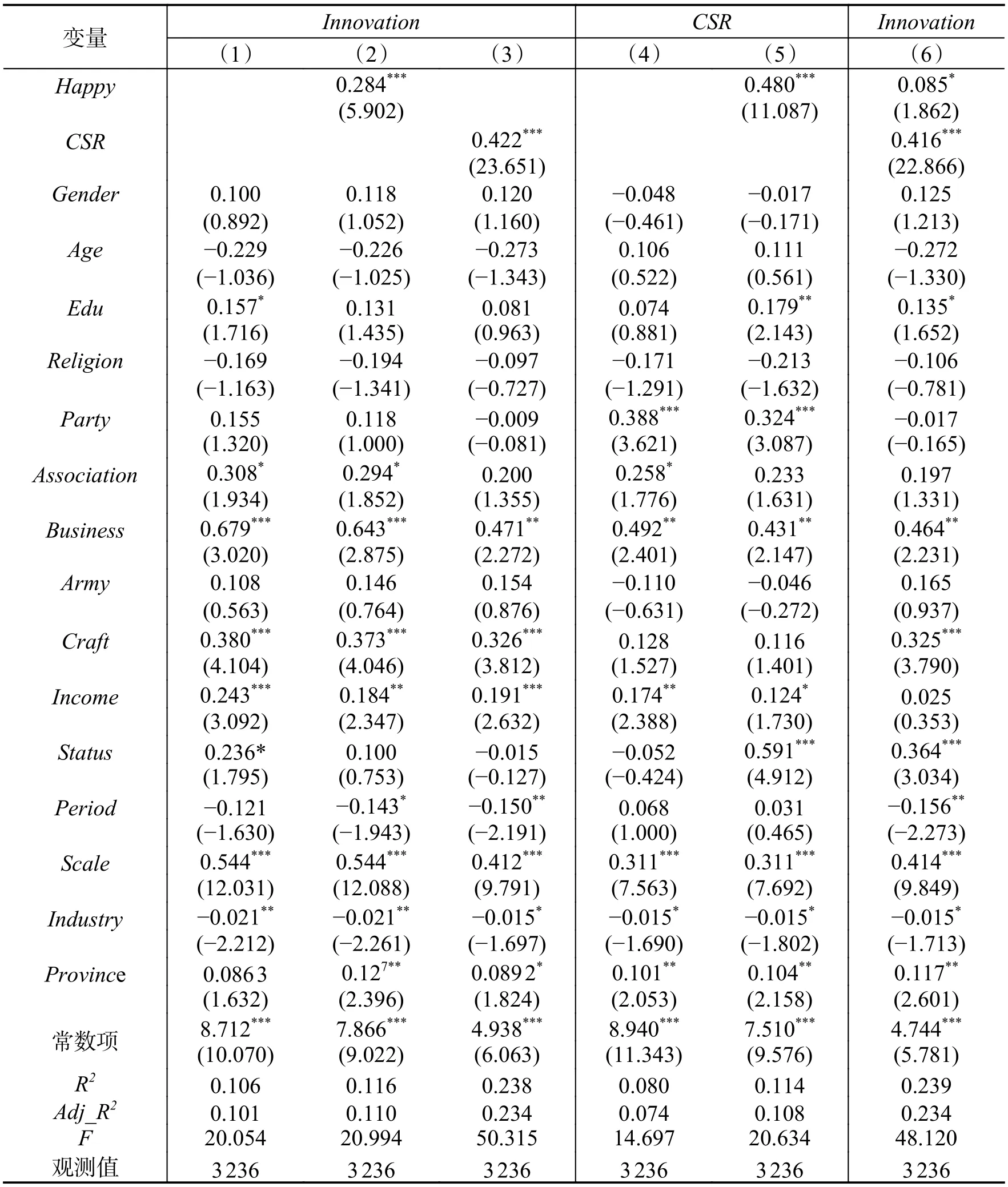

(三)主效应及中介效应的检验

农村创业者的主观幸福感、企业社会责任与企业创新水平的回归结果如表5所示。其中,模型(1)、模型(2)、模型(3)、模型(6)中,因变量为企业创新水平Innovation。模型(1)仅加入控制变量,模型(2)加入农村创业者的主观幸福感,模型(3)加入企业社会责任,模型(6)同时加入农村创业者的主观幸福感和企业社会责任。模型(4)和模型(5)中,因变量为企业社会责任CSR,模型(4)中仅加入控制变量,模型(5)加入农村创业者的主观幸福感,

表5 农村创业者幸福感与企业创新水平的回归分析结果

模型(2)显示,农村创业者的主观幸福感与企业创新水平之间存在显著正相关关系(β=0.284,p<0.01),表明农村创业者的主观幸福感对企业创新水平存在显著的促进作用,假设H1得到支持。这表明,农村创业者的幸福感产生了创新资源的拓展机制和创新思维的构建机制,有利于农村创业者将其转化为创新的行动,从而提升了企业的创新水平。

模型(5)显示,农村创业者的主观幸福感与企业社会责任之间在1%的统计水平上显著正相关(β=0.048,p<0.01),这说明,较强的主观幸福感使得农村创业者产生了较多的亲社会行为和较少的机会主义行为,更加重视企业的利益相关者,从而履行了更多的企业社会责任。

模型(3)显示,农村创业企业社会责任的履行与企业创新水平之间在1%的统计水平上显著正相关(β=0.422,p<0.01),这说明,农村创业企业履行社会责任有利于企业创新水平的提升,企业积极主动地履行社会责任具有一定的信号效应,不仅能增加企业隐性资产,还能向公众传递积极信号,赢得利益相关者的信任,从而缓解融资约束、管理风险、技术瓶颈,为企业获取更多的创新支持。

接下来,采用两种方法进行中介效用的检验。首先,根据温忠麟和叶宝娟(2014)提出的中介效应检验流程,通过Bootstrap法检验企业社会责任在农村创业者主观幸福感与企业创新水平之间的中介效应。检验结果显示,企业社会责任在农村创业者主观幸福感与企业创新水平之间的间接效应为0.65,Bootstrap检验的置信区间为(0.103,0.252),不包含0,说明企业社会责任确实在农村创业者主观幸福感与企业创新水平之间存在显著的中介效应。

其次,参考Baron和Kenny(1986)三步法检验企业社会责任的中介作用。第一步,检验自变量对因变量的直接作用,即模型(2),已验证农村创业者主观幸福感对企业创新水平存在显著正向影响。第二步,以中介变量企业社会责任为因变量,检验农村创业者主观幸福感对企业社会责任的直接作用,结果如模型(5)所示,农村创业者主观幸福感对企业社会责任存在显著正向影响。第三步,以企业创新水平为因变量,同时加入自变量农村创业者主观幸福感和中介变量企业社会责任,得到模型(6),结果显示中介变量企业社会责任与企业创新的关系是正向显著的(β=0.416,p<0.01),自变量农村创业者主观幸福感对企业创新水平的作用仍然是正向显著的(β=0.085,p<0.1),但系数从模型(2)的0.284减小为模型(6)中的0.085,显著性水平也从1%下降到10%,说明企业社会责任在农村创业者主观幸福感与企业创新水平之间起到部分中介的作用,假设H2得到支持。

这是因为,农村创业者的主观幸福感能够通过影响企业家的价值取向,进而影响企业的经营理念,作用于企业战略选择,最终实现企业创新水平的提升。农村创业者的主观幸福感促使企业家在关注经济责任的同时,还兼顾到了社会责任,更愿意履行社会责任,由此既向外部释放了积极的经营信号,又有机会获得更多外部利益相关者的资源支持,从而促进企业创新水平的提升。另外,部分中介效应也表明农村创业者的主观幸福感对企业创新水平的影响过程中存在除企业社会责任以外的互补中介效应变量。

(四)异质性检验

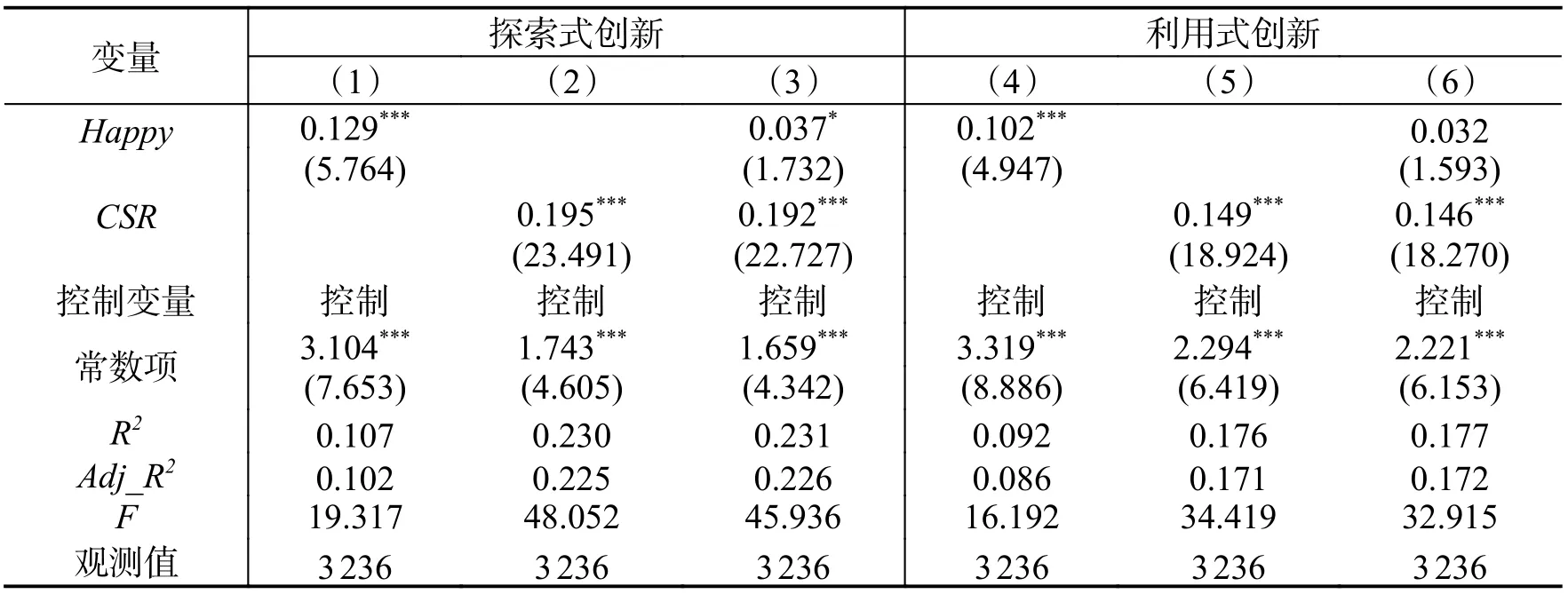

1.区分创新类型的检验

本文依据双元创新理论,根据创新类型的不同将样本进行了划分,在调查问卷中,探索式创新的测量包括3个题项,分别是“与市场原有产品比,我公司在新产品上有重大改变”“我公司努力打开新市场”“我公司使用了新技术”,利用式创新的测量包括3个题项,分别是“我公司擅长改善现有产品的品质”“我公司努力降低生产成本”“我公司经常调整生产过程、规则、策略使产品更为优质”。表6的分组检验结果表明,农村创业者主观幸福感对两类创新均存在显著的正向影响,这说明,农村创业者主观幸福感对不同程度的创新均产生了助推作用。假设H1a得到了支持。同时,农村创业企业社会责任的履行对两类企业创新均存在显著的促进作用,说明企业社会责任履行为农村创业企业塑造了良好的形象,并为其带来了优质资源,从而促进了双元创新。企业社会责任在农村创业者主观幸福感与探索式创新之间起到部分中介作用,说明农村创业者主观幸福感对探索式创新的影响还可能通过其他作用机制实现,但农村创业者主观幸福感与利用式创新之间则起到完全中介的枢纽作用,说明农民创业者的主观幸福感需要借助社会责任履行的传导,诱发利用式创新。假设H2a得到验证。

表6 区分创新类型的检验

2.区分地域类型的检验

接下来,将我国区域划分为东部、中部、西部地区。东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、附件、山东、广东、海南11个省(自治区、直辖市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省(自治区、直辖市);西部地区包括广西、内蒙古、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(自治区、直辖市)(余婕和董静,2021)。区分地域的检验如表7所示,模型(1)、(5)、(9)的结果表明,无论是东部、中部还是西部地区,农村创业者主观幸福感对企业创新均存在显著促进作用,假设H1b得到了有力的支持。另外,模型(4)、(8)、(12)表明,在东部地区,企业社会责任的履行在农村创业者主观幸福感与企业创新之间起着部分中介的作用,而在中部地区和西部地区,企业社会责任的履行在农村创业者主观幸福感与企业创新之间则起着完全中介的作用。由此可见,相比于东部地区而言,在中部和西部地区的农村创业企业中,农村创业者主观幸福感对企业创新水平的促进更依赖企业社会责任的传导,假设H2b得到验证。

表7 区分地域类型的检验

3.区分行业的检验

由于各行业差异明显,本研究根据国家统计局国民经济行业分类标准,把全样本划分为农业、商业及服务业、其他行业(含工业、运输业、建筑业及其他)三类(董静和赵策,2019b),分别进行农村创业者主观幸福感与企业创新水平关系及企业社会责任中介效应的检验。表8分别按农业、商业及服务业、其他行业(含工业、运输业、建筑业及其他)报告了按行业分组后的回归结果。从模型(1)、(5)、(9)可见,在农业、商业及服务业、其他行业(含工业、运输业、建筑业及其他)中,农村创业者主观幸福感均对企业创新水平产生了显著的促进作用,假设H1c得到有力的支持。从模型(8)可见,在商业及服务业领域,企业社会责任在农村创业者主观幸福感与企业创新水平之间存在部分中介效应,而模型(4)和模型(12)则表明,在农业、其他行业(含工业、运输业、建筑业及其他)中,加入了中介变量企业社会责任CSR后,因变量企业创新水平的系数变为不显著,说明企业社会责任在农村创业者主观幸福感与企业创新水平之间存在完全中介效应。这表明,相比于商业及服务业而言,在农业和其他行业的农村创业企业中,农村创业者主观幸福感对企业创新水平的促进更依赖企业社会责任的桥梁作用,假设H2c得到了验证。

表8 区分行业的检验

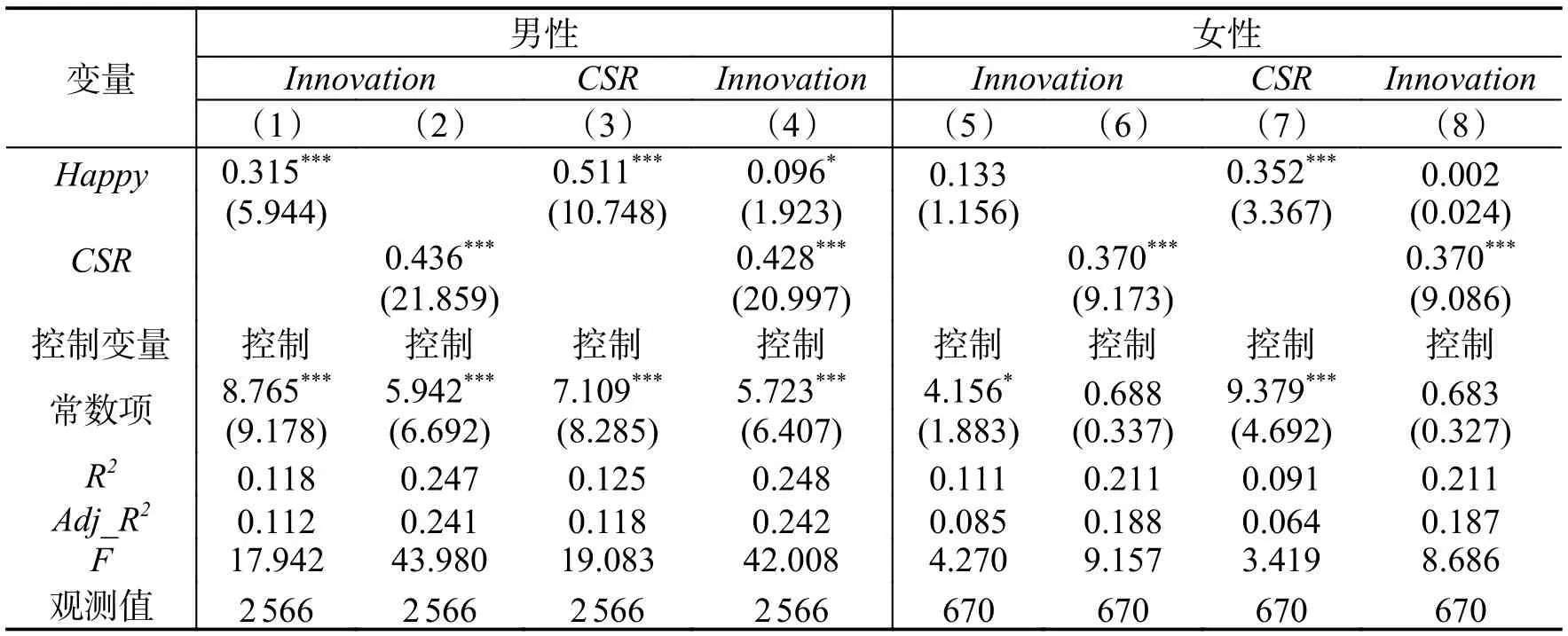

4.区分农村创业者性别的检验

区分性别后的检验结果如表9所示。在男性样本组中,农村创业者主观幸福感对其企业创新水平有显著正向影响,而在女性样本组中,农村创业者主观幸福感对其企业创新水平没有显著的影响作用。这说明,不同性别的农村创业者,其主观幸福感对企业创新水平的影响存在显著差异,假设H1d得到验证。另外,从男性组别的模型(2)和女性组别的模型(6)可发现,无论男性还是女性农村创业者企业,对社会责任的履行均显著正向影响了企业创新水平。这表明,就农村场景而言,企业履行社会责任对创新发展存在显著的促进效应。从男性组别的模型(3)和女性组别的模型(7)则均可发现,主观幸福感较高的男性和女性农村创业者都更愿意履行企业社会责任。在男性组别中,企业社会责任在农村创业者主观幸福感与企业创新水平之间起到部分中介的作用,仍支持了假设H2。

表9 区分农村创业者性别的检验

(五)稳健性检验

1.替换变量法

本文替换了因变量和中介变量的度量方式。在因变量方面,更换了主效应关于企业创新水平指标的合成方式,采用均值相加的方法,拟合出新的企业创新水平。在中介变量方面,由于农村创业者创办的企业根植于乡土社会,为了赢得村民庄民对创业企业的支持,农村创业者往往主动惠及村民庄民利益,承担村庄内公共事务,并对村庄事务进行财力上的支持。因此,企业慈善捐赠的金额在某种程度上代表了农村创业企业对社会责任的履行程度。鉴于此,稳健性检验参考张振刚等(2016)的方法,采用企业的慈善捐赠金额加1取对数来衡量企业社会责任。主效应的结果表明,农民创业者主观幸福感对替换因变量后的企业创新水平仍存在显著的正向影响。进一步分别采用了Bootstrap法和三步法进行中介效应的稳健性检验,均发现替换变量衡量方法后的企业社会责任在农村创业者主观幸福感与企业创新水平之间仍存在显著的中介效应,与上述表5的结果近似,说明前述检验结论较为稳健。

2.工具变量法

考虑到农村创业者主观幸福感与企业创新之间可能存在逆向因果的关系,本文采用工具变量法进行稳健性检验。现有文献使用两类变量作为个体主观幸福感的工具变量。一类是个体的其他变量,例如“亲友密切程度”(朱明宝和杨云彦,2017)及“礼金支出”(申云和贾晋,2016)等变量,另一类是自然界的外生因素,例如降雨量、日照时间、平均温度等(李树和陈刚,2015),借鉴上述文献,本文使用问卷中“人缘关系”(Popularity)及《中国环境统计年鉴》提供的“各地区平均气温”(Temp)作为主观幸福感的工具变量。结果显示,两个工具变量对内生变量(主观幸福感)均有显著影响,人缘关系与农村创业者主观幸福感之间在1%的统计水平上显著正相关,即人缘关系越好,农村创业者主观幸福感越高。各地区平均气温与农村创业者主观幸福感之间在1%的统计水平上显著负相关,即地区平均气温越高,农村创业者主观幸福感越低。对“人缘关系”和“各地区平均气温”进行显著性检验后发现人缘关系和各地区平均气温不是主观幸福感的弱工具变量。农村创业者主观幸福感与企业创新依旧在1%的统计水平上显著正相关,说明在工具变量估计中,虽确实存在逆向因果关系,但不影响农村创业者主观幸福感对企业创新显著且稳定的促进作用,表明前述检验结论依旧稳健。

五、结论与启示

(一)研究结论

尽管关于主观幸福感前置因素的研究成果已较为丰富,但其经济后果的研究在组织行为学领域则方兴未艾,其具体影响机制和作用机理尚待充分探究。主观幸福感是个体创造力的重要源泉,本研究在Tang(2008)的研究基础上,深入探讨并验证了作为创业情感资源的主观幸福感能够激发创业企业的创新行为。以往研究从创业者个体角度分析创业企业的创新行为时,多聚焦于创业者的社会资本、技术知识储备、先前经验等因素的影响,创业者的主观幸福感未受到足够关注。创业活动具有浓厚的个人情感色彩,创业者的情绪与状态积极与否,直接关乎创业企业的行为与决策。本研究响应了何良兴等(2017)和周键(2022)关于创业情绪的研究,证实创业者主观幸福感所代表的创业积极情绪和非理性特质,不但能通过“情绪—行为”的影响机制,激发企业创新行为,甚至还能产生情绪感染效应,影响创新创业中的利益相关者,获取其情感承诺与心理共鸣,从而获取创新支持。这一结论印证了创业积极情绪作为创新创业资源的重要性,为创新创业资源理论的发展提供了一个崭新的思路。

本研究还发现,农村创业者主观幸福感对企业创新的激发过程主要是通过社会责任履行的传导而完成的。以往关于创业过程中“情绪—行为”的研究大多是从创业认知、自我调节理论的视角来揭示两者之间的传导路径。本研究则在Garay和Font(2012)研究的基础上,基于亲社会动机的视角,从创业企业履行社会责任的角度探索了农村创业者主观幸福感如何激发企业创新行为,同时还发现,在不同的创新类型及地域和行业中,社会责任履行所发挥的传导作用的程度具有差异。这一结论揭示了农村创业者主观幸福感对企业创新行为的作用机制,并响应了彭超(2021)的研究呼吁,农村的创新创业者是高素质农民的代表,应将其塑造成为社会责任的主体。

(二)理论贡献

本文的理论贡献在于:第一,拓展了主观幸福感及其影响创业企业发展的研究范围。既有关于创业者主观幸福感的研究大都聚焦于主观幸福感的前置影响因素,而基于创业者主观幸福感的后端作用结果的研究较为匮乏,尤其缺乏立足于农村创业者这一特定群体的研究。本文从积极情绪的拓展与构建角度审视农村创业者主观幸福感对企业创新的激励效应,探究其主观幸福感的作用结果,并厘清了主观幸福感通过具有亲社会动机和利他行为的社会责任履行作为纽带,激发企业创新的传导效应,从而为农村创业企业的创新发展提供了理论依据。第二,丰富了企业创新驱动因素的理论。创新资源是创新过程中所运用的各类有形资源与无形资源的总和。以往的研究较多关注了有形的物资资源对创新行为的影响,本研究结合农村创业情境,从创业者心理资源的角度探讨了对企业创新的影响,将无形资源纳入到创新的资源管理中来,为创业企业的创新驱动因素提供了更多维的研究补充。第三,深化了主观幸福感影响创新的异质性研究。从创新类型、地域、行业、创业者性别的差异入手,探讨农村创业者主观幸福感对企业创新水平的影响,为不同情况的农村创新创业活动提供了参考,从而丰富了主观幸福感影响企业创新水平的差异性研究。

(三)实践启示

本研究的结论对于实践的启示在于:首先,农村创业者因其特有的“农村”属性,创新动力和创新水平都受到限制。在创新资源不足、经营环境不确定性较大的情况下,农村创业者更加需要构建积极情绪,增强其主观幸福感,这将有助于农村创业者以敏锐的嗅觉、积极的状态拓展创新网络,主动寻求合作,获取创新资源,也将有助于农村创业者树立主动求变的创新思维,提升农村创业者的经营前瞻意识。其次,尽管农村创业者处于创新的不利地位,但却可以通过主观幸福感促进企业社会责任的履行来激发企业创新活力。因此,对于农村创业企业而言,应重视企业社会责任在促进企业创新水平提升过程中的重要作用,积极履行企业社会责任,向外界传递经营向好的信号,树立良好的企业形象,获取利益相关者的资源支持,从而促进企业创新发展。最后,在宏观政策方面,我国已经步入经济社会转型阶段,经济增长速度逐步放缓,如何在宏观制度调控层面驱动农村经济高质量发展成为政策制定者必须解决的问题。鉴于农村创业者主观幸福感能够显著促进企业创新水平的提升,所以为了更好地促进和激发农村创业中的创新行为及创新绩效,政府应充分重视创业者的主观感受,特别是农村创业者群体的幸福感和获得感感受,积极发挥政府的引导作用,为农村创造更利于企业发展的良好营商环境。在提升农村创业者幸福感的同时,促进企业创新水平的提升,最终实现乡村经济高质量、可持续的发展。

(四)研究局限与未来展望

尽管本研究取得了对主观幸福感和农村创新创业管理理论与实践有一定参考价值的成果,但仍然存在一些研究局限性:首先,主体的适用性问题。本文重点关注农村创业者主观幸福感对企业创新的影响,农村创业者属于众多创业者中的一部分,难以代表其他创业者主观幸福感对企业创新的影响,未来希望以此为基础,深入探讨其他创业群体主观幸福感对企业创新的影响。在农村创业的情境下,亦还可探讨其他情绪特质、心理资源对农村创业创新的影响及机制。其次,同源偏差问题。在本文所获数据中,难以实现多期滞后或者采用多方主体匹配的方法,来控制同源偏差问题。在未来的研究中,希望能结合创业者家庭成员或企业成员访谈、实验法等多种研究方法解决同源偏差问题。