京剧“后三鼎甲”的参照关系与表演风格

2022-09-17苏国昌

苏国昌

(河北省话剧院演艺有限公司,河北 石家庄 050011)

京剧史上素有前后“三鼎甲”或“须生三杰”之说,“前三鼎甲”即余三胜(1802—1866年)、程长庚(1811—1880年)、张二奎(1814—1864年),“后三鼎甲”即孙菊仙(1841—1931年)、谭鑫培(1847—1917年)、汪桂芬(1860—1908年)。在文学艺术史上,从“竹林七贤”“李杜”“苏黄米蔡”到前后“七子”,将同时代杰出的文学家或艺术家并举,已经成为一种传统。具体到京剧史上,除了“三鼎甲”,还有“三大贤”“四大名旦”“四小名旦”之说,这些合称见证了当日异彩纷呈的表演艺术。前后“三鼎甲”以合称的形式,勾勒出京剧史上的一组“群像”,具有总体上的代表性。之所以强调“总体”,是因为合称正是从总体的角度,对本属个体的艺术家进行选择并整合,以期观照一定时段内艺术史上突出的特征或趋向。就合称内部的艺术个体而言,艺术家之间足以彼此参照、彼此区分,而且这种彼此之间的艺术参照,在作为当事人的艺术家那里经常是有意识的。学者吴小如、王萍、王灵均等,已对京剧老生前后“三鼎甲”间的艺术渊源有所研究。本文将通过京剧评论等多种文献,进一步探究京剧“后三鼎甲”孙、谭、汪在艺术成熟过程中的关系,及其影响之下的京剧老生表演审美问题。

一、孙、谭、汪先后成名与差异化竞争

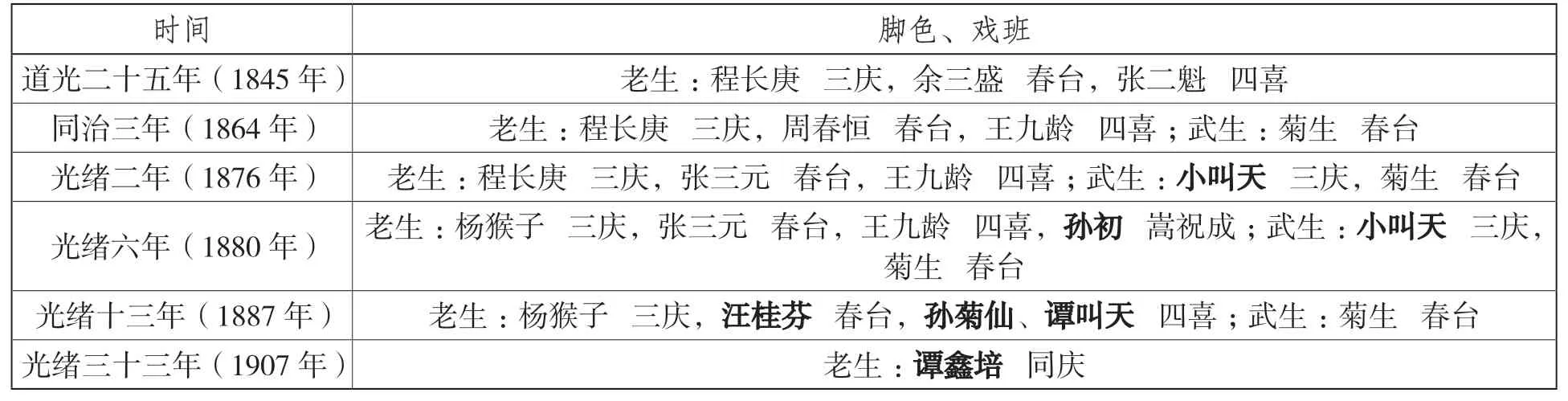

按照出生时间从早到晚,京剧“后三鼎甲”的排序为:孙菊仙、谭鑫培、汪桂芬,三人虽有较为明显的年龄差,但成名均在19世纪80年代,即程长庚去世(1880年)之后。《都门纪略》《朝市丛载》记录下这一时期三人在各自戏班中的排名,可以反映当时观众的口碑。《都门纪略》《朝市丛载》均系晚清京城生活指南,内容涉及饮食、商铺、交通、风俗等方方面面,先后多次增补再版,其畅销和实用程度可想而知。周明泰《〈都门纪略〉中之戏曲史料》统计对比了清道光二十五年(1845年)、同治三年(1864年)、光绪二年(1876年)、光绪六年(1880年)、光绪十三年(1887年)、光绪三十三年(1907年)的各班脚色,借此可以一窥孙、谭、汪的成名之路。表1按照周文原表格的戏班、脚色排序,略去无关部分,摘录如下。

表1 ③摘录自周明泰《〈都门纪略〉中之戏曲史料》书中《〈都门纪略〉中之角色》一节。表中余三盛即余三胜,菊生即俞菊笙(1839—1914年),杨猴子即杨月楼(1844—1889年),孙初即孙菊仙。

表1可以大体反映孙、谭、汪三人在各班老生排名中的变化。光绪六年(1880年)程长庚去世,杨月楼(杨猴子)以老生接掌三庆班,而谭鑫培仍以“小叫天”之名在三庆领武生,此时,孙菊仙(孙初)已经进入嵩祝成班,且位列班内老生第一名。光绪十三年(1887年),汪桂芬在春台班异军突起,孙菊仙、谭鑫培(谭叫天)则改搭四喜班,汪在春台排老生第一名,孙在四喜排老生第一名,二人排名均在谭之前。谭乃由武生改老生,如果再考虑武生行的排名,那么俞菊笙(菊生)也可以排名在谭鑫培之前(俞菊笙、杨月楼均系张二奎弟子,二人的年龄和成名均早于谭)。排名可大体反映观众对伶人的认可度,如果把掌班的杨月楼(三庆班)、时小福(四喜班)、俞菊笙(春台班)列为当时各班的头牌伶人,那么,汪桂芬、孙菊仙、谭鑫培基本相当于准头牌。1886年,谭鑫培正值四十不惑,尚未入选昇平署,在四喜班内排名老生第二,位于票友出身的孙菊仙之后。如果将三庆、四喜、春台横向比较,那么谭在老生行的排名很难说是居于孙、汪之前。有此情况,主要是因为观众仍保持程长庚时期的审美倾向,孙、汪的演唱偏于高亢直冲,谭氏的演唱偏于低回宛转,故当时谭鑫培的受欢迎程度不及孙、汪。谭鑫培擅于用嗓、巧于运腔的特色,此时还没有转化为吸引观众的比较优势。

谭鑫培在19世纪80年代逐渐摸索并形成个人艺术特色,这种个人特色是与程长庚、孙菊仙、汪桂芬相区别,从而被标示出来的。19世纪80年代赴沪演出是谭鑫培艺术探索历程中的重要经历,萍寄生《菊部闲评》便关注到此时的汪、谭。1887年梦畹生(黄式权)编成《粉墨丛谈》一册,其中收录萍寄生《菊部闲评》一文。这篇“闲评”实际是萍寄生个人评定的一份菊榜,内容分为自序、排名(含赞语)两个部分。自序中说:“仆偶来作客,几度迎年,耳熟歌喉,目娴舞态。……遂乃揣声选色,统清奇浓淡以抡才;舍短取长,合生旦净丑而揭榜。区别乎三格十类,以协律者为宗;品定乎二十四人,以在沪者为断。见必衷乎一是,人各赠以两言,用质名流,冀匡谫陋。”萍寄生显然流连上海有年,痴迷梨园日久,这才以在沪伶人为对象,按照老生、小生、净、丑、老旦、正旦、小旦、贴旦、武旦的分类,评定“菊榜”以求同好。该榜评出“老生一等三人”,汪桂芬和谭鑫培分别为第一、第二,评曰:“汪桂芬如天风海涛,惊心动魄。小叫天如游龙夭矫,神化无方。孙春恒如朱弦疏越,一唱三叹”。今知谭鑫培一生六次到沪演出,第二次在1884年,第三次在1901年,故而萍寄生的“菊榜”应该是以1884年到沪演出的谭鑫培为评论对象的。老生一等三人之中,汪桂芬虽然年纪最轻,但是唱腔犹如“天风海涛”,传承程长庚余韵,得以位居榜首;孙春恒(孙小六)虽然年长于谭鑫培,曾经指示谭用嗓之法,但是此时反而较谭稍逊一筹。可见19世纪80年代后期,地无分京沪,风头正起的汪桂芬比谭更受欢迎,这是促使谭去别开生面、精益求精的外在环境因素。

《都门纪略》《粉墨丛谈》中的排名比较贴近一般市民的好尚,文人日记则可以反映达官名流的审美趣味。皮锡瑞(1850—1908年)、郑孝胥(1860—1938年)、孙宝瑄(1874—1924年)、贺葆真(1878—1949年)等晚清官员,都有在日记中记戏、评戏的习惯,其中便有关于孙、谭、汪的简短点评。《郑孝胥日记》光绪十一年农历十二月十六日(1886年1月20日)记载:“顺林演《祭江》,绝佳;孙菊仙演《状元谱》,叫天亦有名老生演《铁莲花》,情文并妙。”孙宝瑄《忘山庐日记》记载了他于光绪末年在北京、上海观剧论戏的经历,多处涉及汪桂芬、谭鑫培、孙菊仙。如光绪十九年(1893年)农历十一月二十三日记载:“观同春部,末一出有老生名叫天者,亦名优也。音喉宛转激楚,抑扬有致。”郑孝胥和孙宝瑄的记载相隔七年,均称谭鑫培“亦”属于名优,可知19世纪90年代谭氏虽然跻身名伶,但是其声势还未独擅一时。19世纪90年代,汪桂芬在北京剧坛享名最盛,皮锡瑞和郑孝胥日记都有记载。《郑孝胥日记》光绪十八年(1892年)农历闰六月十七日载:“咸同以来,京师极尚二簧。……今日复尚梆子腔,更为噍杀鄙俗矣。二簧曲之仅存者,汪桂芬为最,其曲有趋声养字之妙,与沈存中所论悉合。……周春奎者,声极高亮,而曲俗无含韫,小叫天号之曰‘叫驴’,此即存中所云‘叫曲’之意也。”郑孝胥看过程长庚、余三胜、张二奎的戏,可谓遍观一时名伶。他特别赞赏汪桂芬的吐字发声,可见汪氏享名借重于嗓的优势和字的吞吐,既有好嗓音又运用得法,不像周春奎一般纯靠嗓的高亮。又如《皮锡瑞日记》光绪二十年(1894年)农历四月廿五日记载:“晚饭后至天福园听戏,汪桂芬唱《武侯祭风台》全本,作周瑜、鲁肃者皆佳。”皮锡瑞虽然常看堂会戏、髦儿戏、戏园营业戏,但鲜少记载伶人和剧目,谭鑫培和孙菊仙均不见其日记间,唯有后起之秀汪桂芬留名,可见汪当时风头正劲。

郑孝胥看戏习惯记下剧目,其日记多次提及汪、谭、孙的演出剧目:汪桂芬演过《取成都》(4次)、《昭关》(4次)、《捉放曹》(3次)、《举鼎观画》(2次)、《洪洋洞》(2次)、《鱼藏剑》(2次)、《天水关》(2次)、《打金枝》、《御碑亭》、《二进宫》、《四进士》、《朱砂痣》、《一捧雪》、《取帅印》,谭鑫培演过《铁莲花》《黄金台》《乌龙院》《桑园寄子》《空城计》,孙菊仙演过《状元谱》《二进宫》《教子》。汪桂芬擅长的《捉放曹》《昭关》《洪洋洞》等戏,当时谭鑫培避而不演,可见其扬长避短之意。汪桂芬中年享盛名之后,演戏次数逐渐减少,与此同时,谭鑫培之名则日盛一日,但即便如此,汪的魅力仍然不让于谭。对此,光绪三十三年(1907年)农历七月廿六日,许宝蘅在日记中记载:“六时到福寿堂听戏,汪桂芬唱《让成都》。桂芬供奉内廷,寻常不轻登台,故每闻有桂芬戏,客座无不满者,与谭鑫培齐名。今春太仓总宪家宴,预与汪约,届时以车马迎之于西华门外,再三邀之,逡巡避去,卒不可得,其声价之高如此。”如果说郑孝胥在日记中大量提及汪桂芬的戏,只能说明他个人在当时痴迷汪派的话,那么综合皮锡瑞、郑孝胥、恽毓鼎、许宝蘅在日记中对汪的记载,可知汪氏成名后始终保持独特的艺术魅力和不逊于谭鑫培的叫座能力。

今人站在回看的视角,不免先入为主地强化谭鑫培的“正统”地位,弱化“后三鼎甲”时代孙、汪二人稳定持续的叫座能力和艺术魅力。名伶之间固然是竞争关系,但由于京剧市场在总体上持续扩张,故而名伶的声望和口碑并非必然地此消彼长。19世纪末20世纪初是京剧艺术的高峰时期,各个行当人才辈出。我们不必将艺术高峰刻板地认为程长庚、谭鑫培或梅兰芳,而是要首先认识到戏曲是一门综合艺术,任何一个戏曲艺术家都必须与同样优秀的同业竞争、合作,才能达到并保持表演的高水准。艺术高峰往往是优秀艺术家们组成的“合集”而非专属某一人的“别集”。

二、互为参照的美学风格

19世纪80至90年代,“后三鼎甲”逐渐成名,进入20世纪,孙、谭、汪的表演艺术已经高度成熟,由此,

④孙宝瑄,浙江人。其父兄曾在清末民初任要职,孙氏本人曾任职于清朝工部、邮传部及民国宁波海关。喜京剧,多与名伶交往。其生平详见《中国近现代日记丛刊·忘山庐日记》,上海人民出版社,2015年。三人自然而然地成为评论者热衷讨论的话题。19世纪末至20世纪初的报刊、日记等文献中,不乏对于孙、汪、谭之艺术风格的精当概括和独到比较。

孙宝瑄在日记中多次评论“后三鼎甲”,对三人的演唱风格加以辨析,可谓知音。例如,《忘山庐日记》光绪二十七年(1901年)农历四月十五日记载:“秦腔哀怨激厉,亡国之音不足尚也。昆腔则柔曼靡丽,但传才子佳人之情绪而已。惟京腔中老生所唱者,虽词涉鄙俚而音节悲感苍凉,能曲传忠臣孝子、仁人志士之胸怀。擅其技者,惟京师之谭心(鑫)培、孙菊仙二人,余生平所最喜听者也。”光绪二十七年(1901年)农历七月十一日又记载:“仲巽来,论孙菊仙、谭鑫培之分别。余曰:菊仙钟鼓之音也;鑫培箫管之音也。惟汪桂芬兼两人之所长。”光绪二十八年(1902年)农历九月二十日记载:“都中昔有名伶曰程长庚者,人呼为戏中圣人。其音调浑厚,流传独步古今。凡后来之秀,如心(鑫)培、桂芬诸人,皆分其一支派而各自成家者,如颜、柳、欧、褚,皆分右军之一体也。”孙氏的三则日记分别思考三个话题,但是都涉及谭鑫培。第一则对比秦腔、昆曲与皮黄的风格,肯定了谭、孙所代表的京剧老生以“悲感苍凉”传达出高尚情怀;第二则对比孙、谭、汪的演唱风格,孙如钟鼓堂皇,谭如箫管呜咽,汪则兼而有之;第三则认为谭、汪均宗法程长庚,而足以各成流派。在孙宝瑄的思考中,无论是求同或求异,谭总是离不开孙或汪,由此可见,孙、谭、汪开始构成一种共时的审美参照关系。

1908年,正值艺术盛年的汪桂芬去世,孙、谭、汪三足鼎立的时代意外结束。由于孙宝瑄常与一位迷汪、学汪的好友切磋讨论,所以孙氏在《忘山庐日记》中,对病重之际的汪桂芬亦发自内心地惋惜。光绪三十四年(1908年)农历正月九日,孙氏记载:“传说名伶汪桂芬病亟,恐将下世。此人驰声南北数十年,其技为当今独绝,谭伶弗及也。”进而,光绪三十四年(1908年)农历六月三日又载:“咸、同之间,京师梨园中最著名者四大家:曰王九龄,曰余三盛,曰张二奎,曰程长庚。盖几与同时之曾、胡、左、李诸伟人,并为山川间气之所钟者也。近今独留桂芬、鑫培,犹有其流风余韵。而桂芬则又死矣。惟世界中不复有人物继起,而剧场亦为之寂寂绝响焉。”孙宝瑄以艺术传承为视角,看到汪、谭仍存京剧“四大家”的流风余韵,而汪后无人继起,不免发出怀古伤今的感叹。无独有偶,恽毓鼎对汪桂芬、谭鑫培亦持同样的欣赏态度。例如,光绪三十二年(1906年)农历七月二十九日,恽毓鼎在日记中记载:“又,汪桂芬演关帝《华容道》,力摹老伶程长庚,神情音节俱胜,在今日诚独出冠时矣。世衰才乏,即梨园中亦有人往风微之感。如汪桂芬者,犹老成典型也。”汪桂芬盛年去世之后,恽氏多次观看谭戏亦赞叹有加,如宣统三年(1911年)农历七月初六日,他写道:“谭伶演《沙陀国》,请兵至收周德威,真绝唱也。凡旧排相传之老戏,无不入情入理,其关目皆极完密,不似新戏之脱支脱节,无理取闹。今之维新少年,目无古人,其实何曾梦见。”在恽氏看来,谭与杨小楼合演《八大锤》,谭演《战猇亭》《火烧连营》《沙陀国》,谭与陈德霖合演《南天门》均属于“绝唱”。正因为老成凋谢之势难免,谭鑫培愈显难能可贵。

日记中的评论多系有感而发的只言片语,报刊评论则有所展开。1908年,评论者立群在《新朔望报》所载《菊部丛谈》中,已经开始分析孙、汪、谭、刘(鸿升)的嗓音区别。文章认为:“京中老生,向推谭鑫培(即小叫天),内家谓为字正音圆。惟曾至上海,不甚得时名。今刘鸿升纯效谭者,其调似而音不如远甚,竟能得名。……说者谓汪桂芬之脑后音,为不可及。余亦谓孙菊仙之脆嫩音,人亦不能及。”立群此说重谭轻刘,而对孙、汪并无刻意褒贬。且他能够意识到:孙与汪的不可及之处在于嗓音的独特,谭的胜人之处在“字正音圆”(即字音而非嗓音),而刘鸿升只是学得谭之腔调,却未得其发音之方法。“音调”一直是评论者普遍关注的话题,郑正秋对“后三鼎甲”亦极为推崇,他将三名家的“音调”分别予以评定:汪桂芬“规行矩步,皆惟古法之是宗。音调而能臻此境者,惟雄才能得之”;谭鑫培“参伍错综,皆有准则以范围,音调而克臻此境者,惟逸才能得之”;孙菊仙“出奇与斗胜,皆不离夫正,音调而克臻此境者,惟奇才能得之”。郑正秋对三伶“音调”的分辨,比起孙宝瑄“钟鼓”“箫管”之譬喻,更突出了汪、谭、孙演唱风格之区别。但也要注意,无论是孙宝瑄、立群还是郑正秋,他们对“音”和“音调”的讨论都还比较模糊,只是笼统地用以代指与演唱相关的技巧和特征,还未能在表述上区分嗓音、字音、字腔和调门。

20世纪初的京剧表演评论中,除了“音调”一项备受关注,流派问题也受到讨论。1908年,《顺天时报》有《戏评》一文专谈汪、谭(孙菊仙彼时留沪已久),说道:“戏界分两大派:一汪派,一谭派。……学汪派者少,学谭派者多。此有两种原因:一因汪调难学,谭调易学;二因汪轻易不唱,谭则日日出台也。故今之学汪,唯有王凤卿一人,而学谭者,则可以车载斗量,甚至谓张毓庭学谭而胜于谭。然则汪谭之价值,不辨自明矣。”刘鸿升、张毓亭当时便以学“谭腔”声名鹊起,因此就术语用法而言,《顺天时报》这里所说谭调、汪调之“调”,与《新朔望报》立群所说的“调”又有区别。《戏评》一文按“调”分派,这个“调”是“调门”和“腔”的复合(即腔调),汪氏调门高而行腔较简洁,谭氏调门略低而行腔繁复。《戏评》的表述是基于感性经验的比较,只是初步涉及流派话题,而未能深入到技艺层面进行辨析。

与之类似,在另一篇名为《剧界闲谈》的连载文章中,评论者燕市游民则基于南北有别的地域审美风格——“澹逸澹永,南人之所好也;雄刚沉实,北人之所好也”,将戏曲(梆子与皮黄)、生行(须生与武生)、须生(汪与谭)依次分派论略:

都中皮簧,亦可分南北二派。最显著者,莫若须生与武生。须生中近日盛行者,为汪、谭二派。汪,北派也;谭,南派也。武生中近日最盛行者,为俞、黄二派。俞,北派也;黄,南派也。……程长庚是戏中圣品,十三旦是戏中仙品,俞菊笙、郭宝臣、汪桂芬是戏中能品,谭鑫培是戏中逸品。戏派须正,派不正者,不足取也。……都中近日,真能有完全须生资格者,郭宝臣一人而已。谭鑫培、十二红,皆有缺点。都中名伶,渐已凋零。而来自津沪者,又各争出花样以炫时,是以识时者,皆有古道将微之叹。

按照此文,南北二派为一个评价标准,圣、仙、能、逸四品又为一个标准。汪桂芬为“能品”,得“雄刚沉实”之风格;谭鑫培为“逸品”,得“澹逸澹永”之风格。综合而知,燕市游民在审美上有重北轻南的倾向,或者说,他只是想借用南北之别,来表达对于郭宝臣和汪桂芬之风格的偏好,感叹程长庚代表的审美风格“古道将微”。因此,燕市游民将谭鑫培评为“逸品”,与郑正秋将谭鑫培评为“逸才”,虽然都是对美学风格的评定,但是所依赖的审美标准并不相同。

在“后三鼎甲”并立的时代,孙、谭、汪代表的美学风格各张一帜,评论者虽有个人偏好,但很少顾此失彼。然而到20世纪初,随着孙菊仙赴沪、汪桂芬去世,谭鑫培逐渐凭借炉火纯青的表演在京城剧界独出一时。一方面是“后三鼎甲”时代突然结束所形成的审美参照上的空缺,一方面是谭的艺术风格日益深入人心,这才引发孙宝瑄、恽毓鼎、燕市游民等连连感叹“古道将微”。准确地说,孙、恽的怀古伤今乃是由“后三鼎甲”时代结束而触发的感时伤世的家国情怀。孙宝瑄以京剧界的王、余、张、程,类比中兴名臣曾、胡、左、李,或是恽毓鼎感叹“今之维新少年,目无古人”,都不免借剧坛的人事代谢隐寄文人对家国时势的无奈和焦虑。人事代谢本在所难免,但艺术参照消失、审美空缺形成后,谭鑫培代表的单一美学风格,取代“后三鼎甲”时代的多样风格而成为通行风格,由此长远地影响京剧老生审美,确实难免令知音人感叹。民国以后,总有评论将“谭腔谭调”指为“靡靡之音”“亡国之音”,而在“后三鼎甲”时代,这种针对谭鑫培的论调却极少出现。“亡国之音”论包含了评论者对20世纪初京剧审美变迁的批评,其背景之一便是“后三鼎甲”时代多元审美格局的瓦解。

三、审美主流与相对边缘化

在20世纪早期的《顺天时报》《清稗类钞》等文献中,评论者尚能够秉持不偏不倚的态度,不因时人好恶而对孙、谭、汪有所偏废。比如《顺天时报》中隐侠的《孙谭并论》一文,便原原本本地归纳、比较了孙、谭二人的本工、戏路、特点,认为“以该伶(指谭鑫培)喉咙强弱言之,万难与菊仙比肩”,可见作者并没有因为谭调风行而厚谭薄孙。然而,各美其美的多元审美格局没有持续下去,随着谭鑫培表演艺术的继承者和爱好者日益增多,谭的表演风格成为京剧老生审美的主流,孙、汪转而成为老生审美中的支流。特别是进入民国时期以后,京剧老生行当渐成“无腔不学谭”之势头,孙与汪不但在艺术影响力上被谭超过,在审美上被边缘化,而且面临被评论者歪曲的风险。这种歪曲对京剧艺术的发展显然是不利的。在以谭派为京剧老生审美主流的历史情境下,审视孙、汪两派遭遇的评论处境,有助于认知谭鑫培的表演如何影响京剧老生审美的走向。

孙菊仙作为“后三鼎甲”之一,曾以个中人的身份,对评论家冯叔鸾评说三派异同。孙氏认为:“三派所传,惟谭独盛,以其音调纤弱,较易袭取,又且靡靡动人也。若汪与余,则非得有浑厚之天赋,不能轻于效颦”。此外,孙菊仙更有一种独特的“五味”说值得注意。孙氏认为,声音不但有四声,更有酸甜苦辣咸五味,“谭鑫培甜也,贵俊卿苦也,桂芬与余则酸也,凤卿学汪故亦庶几之。五味中最难能曰酸,酸则亢而不厉,洪而不粗。次则曰甜,甜则易入人耳,而无余味。又次曰苦,苦则虽有味而非人之所喜嗜”。孙菊仙其实是借“五味”之说区分声音的风格。在孙氏看来,自己与汪均属得天独厚,声音能“亢”能“洪”而“不厉”“不粗”,所以居五味之首;而谭之声音“纤弱”易学,所以只能比作次一等的“甜”。孙菊仙以自己之“亢洪”与谭氏之“纤弱”相比,得出谭腔“甜”而无“余味”的结论,是因为他假设了“亢洪”比“纤弱”更有“余味”这一大前提,因此只可视为一家之言。《伶史·谭鑫培本纪》中有一处观点恰与孙菊仙相反,该书假借程长庚之口说:“菊仙之声固壮,然其味苦。味之苦者,难适人口,非若子之声,甘能醉人也”。这也属于按个人审美趣味来评定甲乙,而非依据公认的标准来分辨声音的“五味”。“五味”之说可以帮助区别孙、谭、汪三者相对的声音特征,但是不足以用来强分高下,这里仅取其积极意义。

时人称孙菊仙为“孙大嗓”,言其嗓音宽洪,其实孙氏的表演整体上偏于粗放不拘。《戏剧大观》记载:“然(孙菊仙)作派纯尚自然,不循规矩,致为科班所讥。谭鑫培亦以此短之,谓菊仙敷衍从事,将来不得好死。盖讥其随随便便,太不卖力也。”孙氏由票友改行唱戏,基本功欠佳乃是客观短板,而谭鑫培等内行专门借此嘲讽,其心态类似于孙氏提出“五味”之说,都是“以己之长,度人之短”,评价标准有失全面。以上厚此薄彼或借此非彼的论调,在民国后期愈出愈多。如《中国剧》中讲“戏剧之派别”,引述了一则短评:

桂芬一团浊火,似刚健而难涩,近于矜燥。菊仙不拘形迹,似雄厚而实粗豪,唱作话白,具有同病,武工技术,举非所娴。惟鑫培寓雄浑激壮于清刚隽逸……兼有诸家之长,而去其短。

这段引文的观点显然有意贬低孙、汪而抬高谭。无论是孙认为谭声音纤弱,还是谭讥讽孙做戏敷衍,这类观点的存在以及评论者对此类观点的主动采信,一方面表明,孙、谭、汪的某些专长,确实是足以自豪的艺术特色,另一方面则表明,这些作为卖点的艺术特色,在日积月累的接受过程中给观众留下片面印象。三人各有比较优势,由此形成带有强烈个人特色的表演风格,观众正是根据相应特征进行辨识和评价的。以谭鑫培做工细腻、唱腔婉转为标准,菲薄孙菊仙做戏自然、唱腔亢洪,甚至斥之为做戏敷衍、嗓音“粗”“厉”,这在表面看来只是个别评论者的吹毛求疵、刻意褒贬,实际上却表征了“后三鼎甲”时代老生行的多样风格正在被谭派的单一风格代替。随着谭鑫培表演风格成为京剧老生审美的主流,其他老生表演风格的存在空间开始受到挤压,以致孙汪两派在“无腔不学谭”的风气下再无立足之地。

审美的多样性对于艺术的蓬勃发展至关重要,总体的多样性意味着内部个体的差异性和独特性。谭鑫培的独特性不是凭空而来的,从改工老生到形成个人风格,他在长达二十年的时间里,与孙、汪二人构成艺术参照关系。这种艺术参照关系的存在,既推动着谭鑫培强化自身的比较优势,又帮助观众发现谭鑫培的艺术个性。比如孙宝瑄的“钟鼓”“箫管”之说,郑正秋的“雄才”“逸才”“奇才”之说,孙菊仙的声音“五味”之说,在评论谭鑫培表演风格的同时,也把他的艺术个性提升到审美层面加以阐释。如果没有孙、谭、汪彼此竞争的局面,那么谭鑫培的独特性也不会得以发掘和突出。因此,“后三鼎甲”时代的结束,既意味着谭鑫培失去势均力敌的竞争对手,又意味着谭氏表演艺术的美学阐释失去了共时的艺术参照系。可以认为,“后三鼎甲”在互相竞争的同时也在成就彼此。

回到“后三鼎甲”的共时审美参照关系中分析谭鑫培,从表演风格相对性的角度解读谭鑫培的独特性,为的是尽力避免站在后来人的视角对历史作想当然的倒推。艺术参照的存在意味着审美观念总是相对而言的,不同的参照系对应不同的审美观念。孙菊仙对于声音之“五味”的评价一定不同于谭鑫培,他们对于“酸音”“甜音”的看法,都是以自身为本位的相对而言的判断。这种相对性适用于区分彼此特征,但不等于艺术水平高低。同样地,谭派艺术成为20世纪京剧老生审美的主流,孙派和汪派成为少有人问津的支流,也不能说明三个流派在艺术上有着绝对的高下之别。在审美的历史流动之中,艺术风格和艺术流派的兴衰只是审美选择的显性结果,寻找隐藏在结果背后的原因和过程,对于戏曲史研究而言或许更加重要。