播期和播量对不同穗型小麦品种群体性状和产量的影响

2022-09-16马红勃张会云朱雪成刘东涛

易 媛,马红勃,王 静,张会云,赵 娜,2,朱雪成,张 娜,刘东涛

(1. 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所,江苏 徐州 221131;2. 扬州大学 小麦研究中心,江苏 扬州 225009)

小麦(Triticum aestivumL.)是世界三大主粮之一。播期和播量是影响小麦产量形成的2个重要因素。播期不同会导致小麦生育期(尤其是群体构建期)内资源配置的差异,适期播种有利于延长群体构建期,提高单位面积群体数量与生物量,同吋改善群体质量,提高穗粒数,进而提高产量[1‑6]。播量不同会造成小麦个体生长发育的差异,进而影响个体的分蘖数、成穗情况和生长状况,从而对群体结构、群体环境和产量形成产生较大影响,适宜播量有利于产量的提高[7‑9]。播期和播量存在交互作用,两者的交互作用影响小麦生长、产量和品质[10‑15]。汪娟梅等[11]研究发现,不同播期条件下播量对小麦中麦895穗数的调控呈现不同的规律:早播时,随着播量增加,穗数减小;晚播时,随着播量增加,穗数增加。史晓芳等[12]在山西省临汾市的研究结果表明,尧麦16的最佳播期和播量分别为10月7日和150 kg/hm2,播期推迟至10 月12—17 日、播量增加到187.5 kg/hm2时仍能够获得较高的产量。杜小娟等[13]研究发现,西农509的最佳播期和播量分别为10月12日和136.8 kg/hm2,在此条件下产量最高,为9 265.5 kg/hm2。研究发现,晚播条件下,适度增加播量可缓解晚播对小麦有效穗数的影响,进而缓解晚播对产量的降低作用[14‑15]。综上,前人关于播期、播量互作对小麦产量的影响研究大多采用的是单一品种,且所得结果因生态环境、栽培制度及品种的差异而有所不同,尚未见关于不同穗型小麦品种的研究。为此,在淮北地区,选用不同穗型小麦品种研究播期和播量对小麦群体和产量的影响,确定不同播期下不同穗型小麦品种的最佳播量,为淮北小麦高产高效生产提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况及试验材料

试验于2020—2021 年在江苏徐淮地区徐州农业科学研究所试验田进行(117°11′E、34°15′N),该区属亚热带温润气候。前茬为绿肥,土壤类型为轻壤土,质地偏淤,0~20 cm 耕层土壤pH 值为7.36,有机质含量为20.3 g/kg,全氮含量为1.22 g/kg,速效氮含量为136.0 mg/kg,速效钾含量为144.0 mg/kg,速效磷含量为39.5 mg/kg。

供试小麦品种为多穗型品种徐麦40 和大穗型品种徐麦41,均由江苏徐淮地区徐州农业科学研究所选育而成。

1.2 试验设计

试验采用随机区组设计,设10 月10 日(适期播种)和10 月25 日(晚播)2 个播期;每个播期设3 个播量,播期10 月10 日条件下设常规播量(D1,120 kg/hm2)、1.25倍常规播量(D2,150 kg/hm2)和1.5倍常规播量(D3,180 kg/hm2)3 个播量,播期10 月25日条件下设常规播量(D1,180 kg/hm2)、1.25 倍常规播 量(D2,225 kg/hm2)和1.5 倍 常 规 播 量(D3,270 kg/hm2)3 个播量。共12 个处理,每个处理重复3次,共36个小区,小区面积为9.6 m2(1.6 m×6.0 m)。全 生 育 期 施N 240 kg/hm2、P2O5120 kg/hm2、K2O 120 kg/hm2,氮肥和钾肥1/2基施、1/2拔节期追施,磷肥全部基施。氮、磷、钾肥分别为尿素(含N 46.3%)、磷酸二胺(N∶P2O5=14∶43)和氯化钾(含K2O≥60%)。精量机条播,等行距种植(23.3 cm),其他田间管理同一般高产大田,2021年6月11日收获。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 叶面积指数和干物质积累量 分别于越冬期(Wintering stage,WS)、返青期(Re‑greening stage,RS)、拔节期(Jointing stage,JS)、孕穗期(Booting stage,BS)、开花期(Anthesis stage,AS)和成熟期(Mature stage,MS)(表1),取10 株具有代表性的植株,用LI-3000C 叶面积仪测定叶面积,并计算叶面积指数。将测算叶面积后的植株地上部置105 ℃烘箱中杀青30 min,然后80 ℃烘干至恒质量,冷却后称质量,计算干物质积累量。

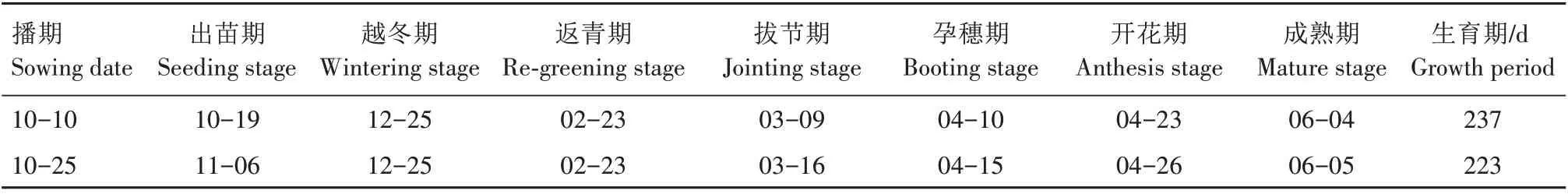

表1 不同播期条件下的生育进程 月-日Tab.1 Growth process under different sowing dates Mouth‑day

1.3.2 茎蘖成穗能力 于出苗期(Seeding stage,SS)调查基本苗,于越冬期调查冬前茎蘖数,于拔节期调查最大茎蘖数。每小区取1 m2具有代表性的区域进行茎蘖数的定点调查,并计算单株茎蘖数、单株穗数和成穗率。其中,单株茎蘖数=最大茎蘖数/基本苗,单株穗数=穗数/基本苗,成穗率=穗数/最大茎蘖数×100%。

1.3.3 产量及其构成因素 成熟期,每小区选取1 m2区域调查穗数、穗粒数,计算总结实粒数;测定籽粒含水率,换算13%含水量的千粒质量和产量,并计算收获指数和粒质量叶比。其中,收获指数=籽粒产量/成熟期干物质积累量,粒质量叶比=籽粒产量/孕穗期叶面积。

1.4 数据分析

采用Excel 2003 进行数据整理,采用SPSS 21.0软件对数据进行方差分析和多重比较(LSD法),采用SigmaPlot 10.0进行绘图。

2 结果与分析

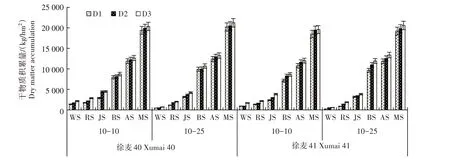

2.1 播期和播量对不同穗型小麦品种干物质积累量的影响

随生育进程的推移,2 个不同穗型小麦品种群体干物质积累量呈递增趋势,尤其是拔节后干物质开始快速积累,至成熟期干物质积累量达到峰值(图1)。除孕穗期外,各生育时期干物质积累量表现为徐麦40>徐麦41,且孕穗前差异较大,孕穗后差异逐步缩小。2 个播期间,小麦生育前期干物质积累量总体上表现为10 月10 日>10 月25 日;但随着春季小麦植株干物质开始快速积累,孕穗至成熟期以10 月25 日条件下干物质积累量较高。随着播量增加,2 个不同穗型小麦品种干物质积累量递增。总体而言,2 个不同穗型小麦品种均以播期10 月25日条件下D3 处理成熟期干物质积累量较高,说明晚播条件下增加播量有利于提高小麦生物量,可为高产稳产奠定良好的物质基础。

图1 播期和播量对不同穗型小麦品种干物质积累量的影响Fig.1 Effects of sowing date and seeding rate on dry matter accumulation of wheat varieties with different spike types

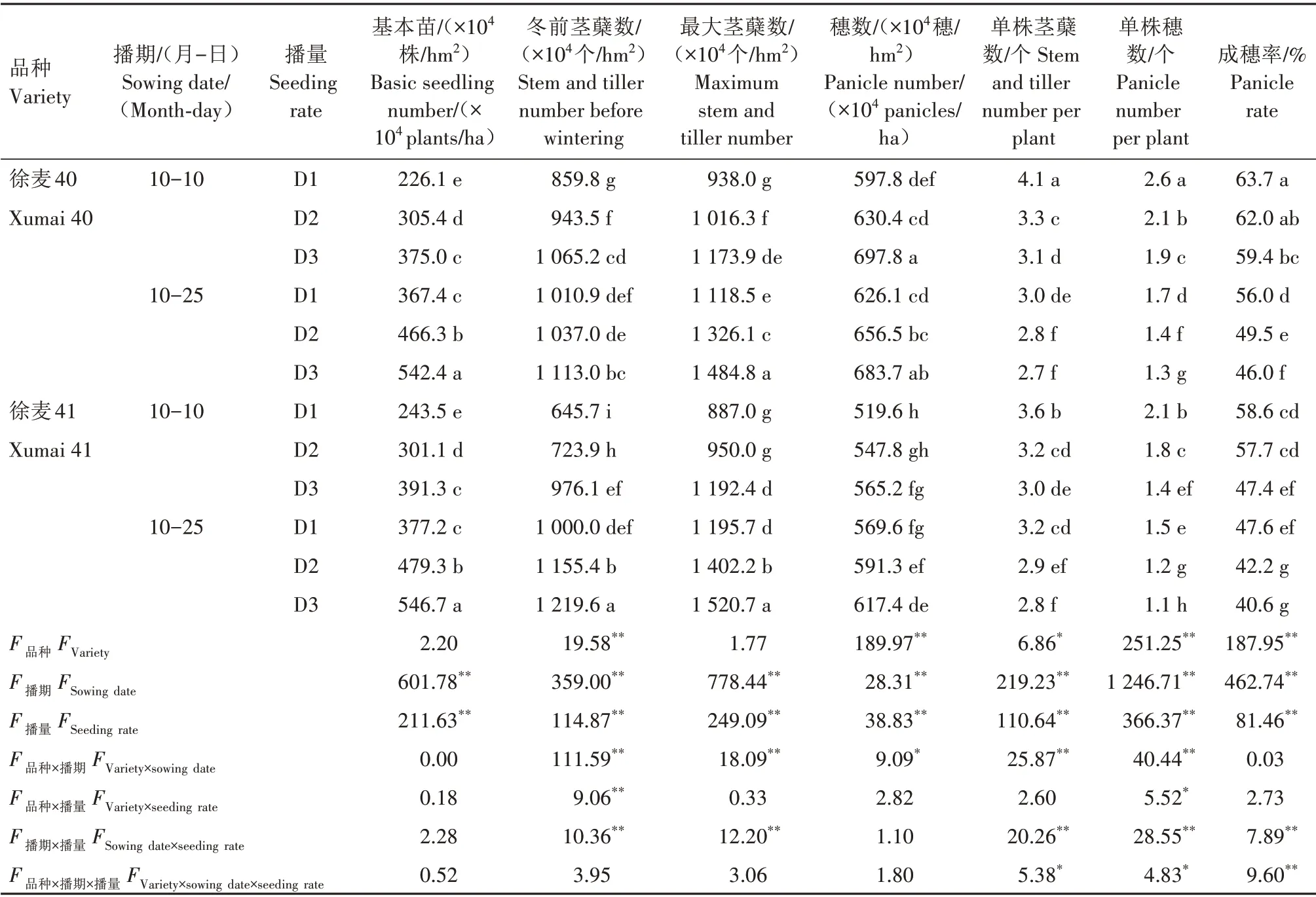

2.2 播期和播量对不同穗型小麦品种茎蘖成穗能力的影响

由方差分析(表2)可知,品种对小麦冬前茎蘖数、穗数、单株茎蘖数、单株穗数和成穗率的影响均达到显著或极显著水平;播期和播量对基本苗、冬前茎蘖数、最大茎蘖数、穗数、单株茎蘖数、单株穗数和成穗率的影响均达到极显著水平;品种与播期互作对冬前茎蘖数、最大茎蘖数、穗数、单株茎蘖数和单株穗数的影响均达到极显著或显著水平;品种与播量互作对冬前茎蘖数、单株穗数的影响分别达到极显著、显著水平;播期与播量互作对冬前茎蘖数、最大茎蘖数、单株茎蘖数、单株穗数和成穗率的影响均达到极显著水平;品种、播期、播量三者互作对单株茎蘖数、单株穗数和成穗率的影响均达到显著或极显著水平。

表2 播期和播量对不同穗型小麦品种茎蘖成穗能力的影响Tab.2 Effects of sowing date and seeding rate on panicle formation of stem and tiller of wheat varieties with different spike types

由表2 可知,徐麦40 冬前茎蘖数、穗数、单株穗数和成穗率总体上均显著高于徐麦41,说明该品种茎蘖成穗能力较强,而其基本苗和最大茎蘖数总体上略低于徐麦41。10 月25 日播种条件下,由于播量增加,基本苗显著增加,冬前茎蘖数、最大茎蘖数和穗数(仅徐麦41)总体上均显著高于10 月10 日播种处理,说明晚播条件下加大播量对穗数有一定的补偿作用,但单株茎蘖数、单株穗数和成穗率却显著降低。相同播期条件下,基本苗、冬前茎蘖数、最大茎蘖数和穗数均随着播量的增加而增加,而单株茎蘖数、单株穗数和成穗率均随着播量的增加而降低。穗数以10月10日播种D1处理最低,10月10日(徐麦40)或10月25日(徐麦41)播种D3处理最高,2个品种最高穗数较最低穗数分别提高16.7%(徐麦40)和18.8%(徐麦41),说明增大播量可有效提高成熟期最终穗数。2 个品种单株茎蘖数、单株穗数和成穗率均以10月10日播种D1处理最高,10月25日播种D3 处理最低,徐麦40 和徐麦41 单株茎蘖数、单株穗数、成穗率最高值较最低值分别提高51.9%、100.0%、38.5%和28.6%、90.9%、44.3%,说明适期播种条件下采用常规播量可有效减少无效分蘖,提高单株茎蘖成穗能力。

2.3 播期和播量对不同穗型小麦品种叶面积指数和粒质量叶比的影响

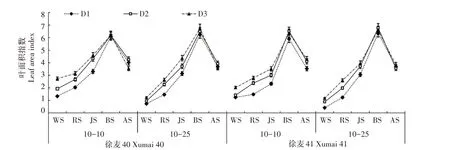

2.3.1 叶面积指数 由图2 可知,2 个品种相比,在生育前期徐麦40叶面积指数较大,而随着拔节后小麦快速生长,徐麦41 叶面积指数增加较快,至孕穗期其叶面积指数高于徐麦40,说明该品种能在生育中后期保持较长的叶片功能期,有利于增强光合作用和物质生产。10 月25 日播种处理小麦生育前期叶面积指数明显低于10 月10 日播种处理,随着生育进程的推移,小麦拔节后其差异逐渐缩小,至孕穗期,2 个播期间叶面积指数差异不明显。相同播期条件下,生育前期,随着播量增加,小麦叶面积指数逐渐增加,拔节后各处理间差异变小,且总体以D2处理叶面积指数最高,说明增加播量对叶面积指数有一定的补偿作用,但其调控作用存在阈值,持续增加播量并不会使叶面积指数持续增加。10 月10 日播种条件下,D2(徐麦40)或D3(徐麦41)处理开花期叶面积指数可达到4.0 以上,说明适期播种条件下增加25%~50%播量可优化小麦群体结构,使植株在生育中后期维持较高的叶面积指数,增强光合作用和物质生产。

图2 播期和播量对不同穗型小麦品种叶面积指数的影响Fig.2 Effects of sowing date and seeding rate on leaf area index of wheat varieties with different spike types

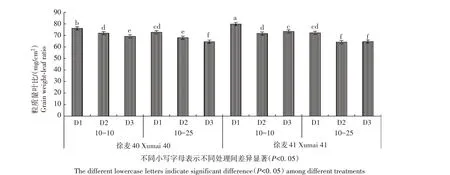

2.3.2 粒质量叶比 由图3 可知,2 个品种相比,大穗型品种徐麦41 的粒质量叶比总体上高于徐麦40。10 月10 日播种处理小麦粒质量叶比显著高于10 月25 日播种处理。相同播期条件下,2 个不同穗型小麦品种均以D1 处理粒质量叶比最高,且播量处理间差异总体上均达到显著水平。2个品种均以播期10 月10 日条件下D1 处理粒质量叶比最高,比10 月25 日条件下D3 处理提高18.0%(徐麦40)~23.6%(徐麦41),说明适期播种条件下采用常规播量有助于提高单位面积叶片干物质生产能力。

图3 播期和播量对不同穗型小麦品种粒质量叶比的影响Fig.3 Effects of sowing date and seeding rate on grain weight-leaf ratio of wheat varieties with different spike types

2.4 播期和播量对不同穗型小麦品种产量及其构成因素和收获指数的影响

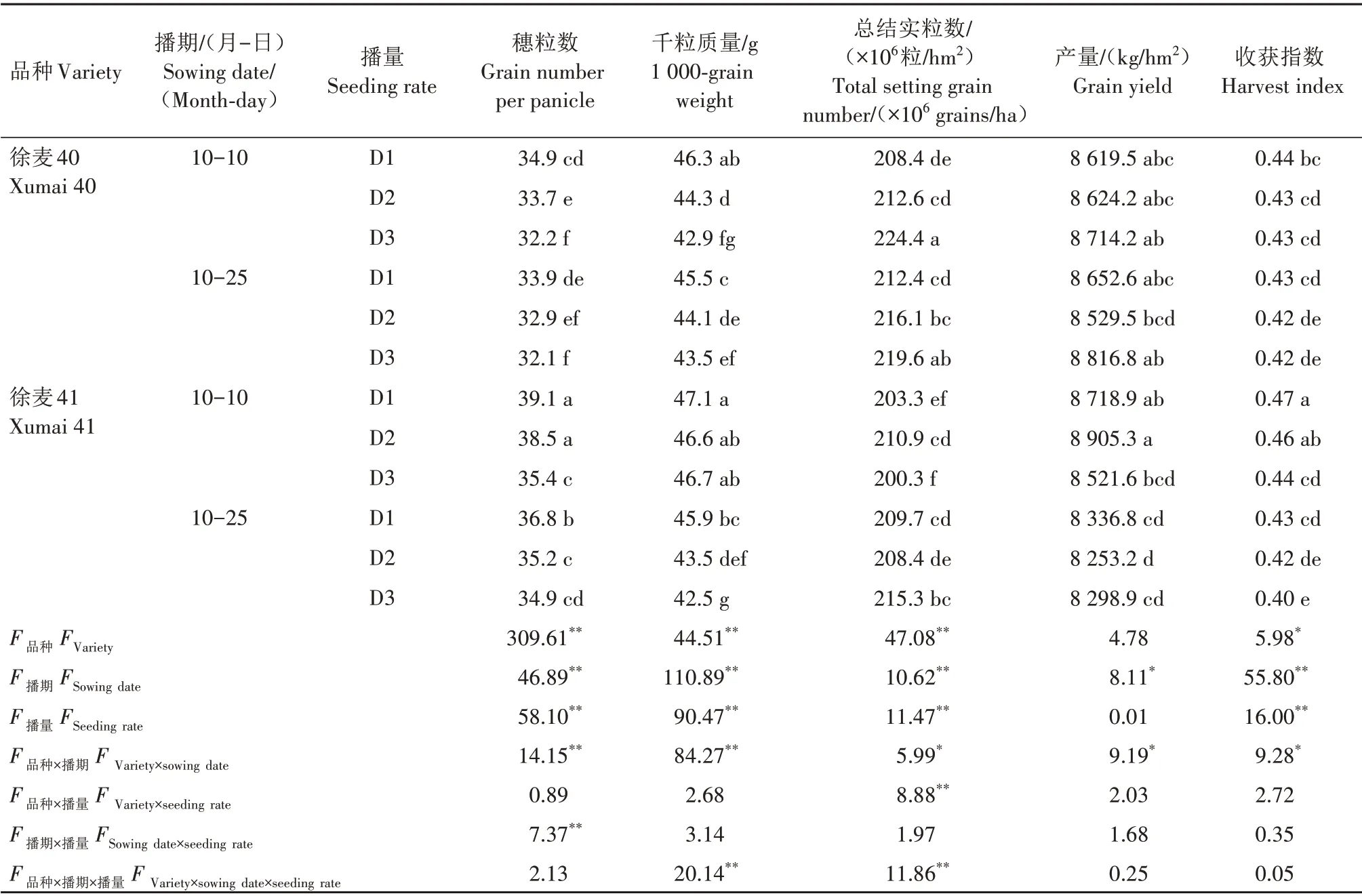

2.4.1 产量 由表3可知,播期、品种与播期互作对产量的影响均达到显著水平。总体上,徐麦40产量高于徐麦41。对于徐麦40,10 月10 日播种处理产量与10 月25日播种处理差异较小;对于徐麦41,总体上10 月10 日播种处理产量显著高于10 月25 日播种处理,说明适期播种是保证小麦高产稳产的重要农艺措施。同一播期,不同播量处理间差异不显著,徐麦40以D3处理产量最高,徐麦41以D1和D2处理产量较高。对于多穗型品种徐麦40,各播期播量组合下产量差异不显著,该品种在10 月10 日和10 月25 日播种条件下虽均以D3 处理产量最高,但在2 个播期下D1 处理产量较D3 处理仅下降了1.08%和1.86%,且节省了50%的种子;晚播条件下产量仍可维持在适期播种条件下水平,说明该品种播期弹性较大,可适应生产上极端天气导致的播期推迟状况。综合考虑,徐麦40 在10 月10 日和10 月25 日条件下均以D1 处理为宜。对于大穗型品种徐麦41 而言,在10 月10 日播种条件下,以D2 处理产量最高;在10 月25 日播种条件下,以D1 处理产量最高,说明早播条件下适当增加播量有利于提高徐麦41 产量,但晚播条件下增加播量对徐麦41 产量没有补偿作用。

表3 播期和播量对不同穗型小麦品种产量及其构成因素和收获指数的影响Tab.3 Effects of sowing date and seeding rate on yield and its components and harvest index of wheat varieties with different spike types

2.4.2 产量构成因素 品种、播期、播量及品种与播期互作对穗粒数、千粒质量和总结实粒数的影响均达到显著或极显著水平,品种与播量互作对总结实粒数的影响达到极显著水平,播期与播量互作对穗粒数的影响达到极显著水平,品种、播期、播量三者互作对千粒质量和总结实粒数的影响均达到极显著水平(表3)。对于大穗型品种徐麦41,穗粒数和千粒质量总体上均显著高于徐麦40,总结实粒数低于徐麦40。2 个播期间比较,10 月10 日播种处理穗粒数和千粒质量较10 月25 日播种处理提高,10月25日播种处理由于播量增加,其总结实粒数高于10 月10 日播种处理。相同播期条件下,随着播量增加,穗粒数和千粒质量均降低,总结实粒数表现为徐麦40增加、徐麦41无明显变化。2个品种穗粒数和千粒质量均以10 月10 日播种条件下D1 处理最高,说明适期播种条件下采用常规播量有助于提高穗粒数和千粒质量。徐麦40 总结实粒数以10 月10 日播种条件下D3 处理最高,而徐麦41 总结实粒数以10月25日播种条件下D3处理最高。

2.4.3 收获指数 品种、播期、播量以及品种与播期互作对收获指数的影响均达到显著或极显著水平(表3)。2 个品种间,大穗型品种徐麦41 的收获指数高于徐麦40。10 月10 日播种处理收获指数高于10月25日播种处理。相同播期条件下,2个穗型品种收获指数总体表现为D1>D2≥D3。2 个穗型品种收获指数均以10 月10 日播种条件下D1 处理最高,说明适期播种条件下采用常规播量光合干物质转换率较高。

3 结论与讨论

小麦产量提升的关键在于构建优质高效群体,不同播期配合适宜播量才能构建合理群体,实现小麦高产高效生产。本试验条件下,对于徐麦41,总体上10 月10 日播种处理产量显著高于10 月25 日播种处理,说明适期播种是保证小麦高产稳产的重要农艺措施。对于多穗型品种徐麦40,随着播量增加,产量总体上增加,但各播量间产量差异不显著,在10 月10 日和10 月25 日播种条件下虽均以D3 处理产量最高,但在2 个播期下D1 处理较D3 处理产量仅下降了1.08%和1.86%,且节省了50%的种子。综合考虑,徐麦40以10月10日播种条件下D1处理为宜。汪娟梅等[11]认为,播期相同时,随着播量增加,小麦产量增加1.1%~2.5%,这与本研究中徐麦40 的结果较一致。对于大穗型品种徐麦41,在10月10 日播种条件下,以D2 处理产量最高;在10 月25 日播种条件下,以D1 处理产量最高,各播量处理间差异不显著。说明早播条件下适当增加播量有利于提高徐麦41产量,但晚播条件下增加播量对徐麦41 产量没有补偿作用。王龙俊等[16]认为,冬小麦每晚播5 d,产量减少7%~10%,比适期播种的小麦平均产量降低750~900 kg/hm2。而李华英等[17]、孔海波等[18]研究表明,适期晚播虽导致小麦有效穗数减少,但穗粒数提高,适当推迟播期可以通过协调有效穗数和穗粒数的关系维持较高的产量。另有研究认为,播期推迟14 d 以内,增加一定播量有利于提高小麦产量[19‑20]。胡文静等[21]则认为,晚播条件下播量对小麦产量的影响不显著。本研究认为,晚播并增加播量对2个小麦品种产量的调控效应存在差异,多穗型品种徐麦40 产量受其影响较小,说明该品种播期弹性较大,生产上可通过适当增加播量来促进植株群体生长发育和产量的提高;而晚播条件下即使增加播量,大穗型品种徐麦41较适期播种处理减产明显,这与李鑫格等[22]、李宁等[23]的研究结果较一致。由于徐麦41穗型较大,晚播条件下加大播量虽对穗数有一定的补偿作用,但穗粒数和千粒质量降低(尤其是千粒质量),这可能是产量下降的主要原因。

早播增加分蘖,群体生长旺盛,若播量过大会引起生育后期养分不足,易造成早衰;晚播造成小麦冬前个体偏弱,群体质量差,二者均不利于小麦产量的提升。本研究认为,适期播种有利于提高单株茎蘖数、单株穗数、成穗率、穗粒数、千粒质量、粒质量叶比和收获指数,这与FERRISE 等[2]、王兰等[24]的研究结果类似,说明适期播种可充分利用秋末的光温资源,使小麦在冬前有足够的时间发根分蘖,形成强健的个体,为整个生育期的生长提供较好的条件,是小麦丰产的关键措施之一。前人研究结果表明,增加播量可以增加成熟期的总茎数和干物质积累量,从而提高穗数和产量[25‑27]。本研究认为,晚播条件下增加播量对小麦干物质积累量、冬前茎蘖数、最大茎蘖数、穗数、叶面积指数和总结实粒数有补偿作用,但由于营养生长期缩短(晚播15 d,但开花期和成熟期相差较小)导致库强源弱,故其单株茎蘖数、单株穗数、成穗率、粒质量叶比、穗粒数、千粒质量和收获指数降低,进而产量受到一定影响,充分证明适量播种的重要性,盲目加大播量并不利于小麦高产稳产。本研究中多穗型品种徐麦40 具有较强的茎蘖成穗能力和较高的成穗率,晚播条件下,由于增加播量对穗数的促进作用大于对穗粒数和千粒质量的降低作用,故产量仍可维持适期播种条件下水平,说明该品种播期弹性较大,可适应生产上极端天气导致的播期推迟状况。