近现代铁路客站建筑保护性再生策略研究

——以天水站改造为例

2022-09-16樊鹏涛魏崴陆文镭

樊鹏涛 魏崴 陆文镭

1 近现代铁路客站建筑的内涵

1.1 相关建筑的保护性概念概述

我国的古旧建筑保护性措施是通过市、县政府界定“历史建筑”或者由国家、省、市、县四级政府界定“文物建筑”或者列入“建筑遗产名录”,然后通过相应法律法规、地方性条例进行保护。这类保护性建筑大致分为三种类型:一是历史古迹类古典建筑遗产,如故宫、应县木塔等;二是散布在民间各地的乡土建筑遗产;三为近现代建筑遗产,如外滩建筑群等。其中,第一类往往是全国重点文物保护单位,大多采用标本式保护策略,由国家的《文物保护法》在法律层面进行保护。这一类保护也是最严格的——“在修缮、保养、迁移以及使用时必须遵守不改变文物原状的原则,不得损毁、改正、添建或者拆除”,又被称为“死”的建筑遗产;而后两种类型的保护建筑大多仍在使用,其保护方法同“文物保护单位”相比较为宽松——经过相关主管部门批准,可以外部修缮或者添加设施,被称为“活”的建筑遗产。

1.2 近现代铁路客站建筑的概念界定

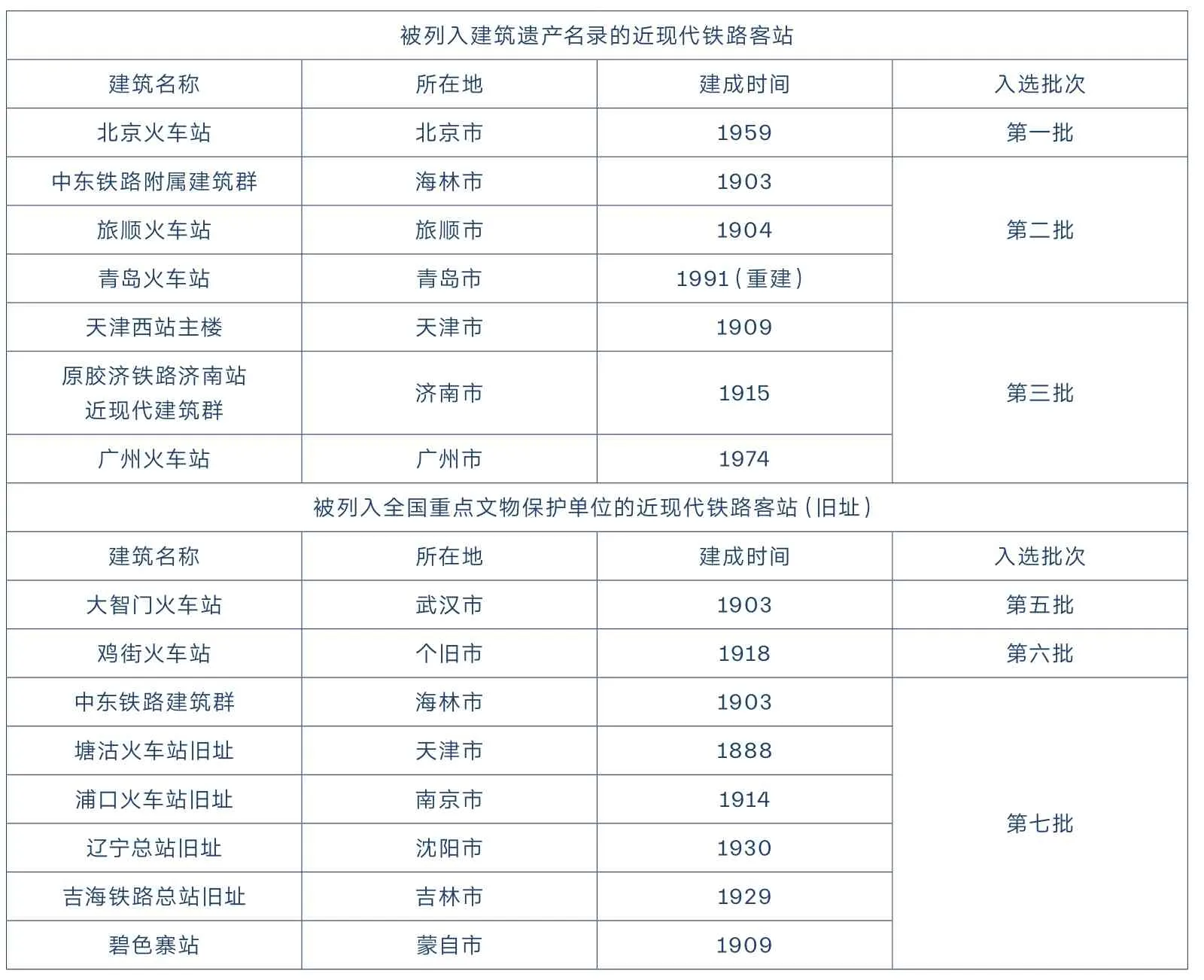

从时间维度上讲,近现代铁路客站是指从19世纪末我国铁路诞生之初至20世纪末建成的已停止或者仍在提供铁路客运服务的铁路客站。前者大多为我国铁路建设发展初期留存下来的等级较高或者风格独特、形制完整的铁路客站,多被列为国家或地方文保单位(表1),职能也多已转变为文博展示类,如正阳门火车站现为国家铁路博物馆;后者多为改革开放后至20世纪末期建成通车的铁路客站,它们大多数仍在提供普速铁路客运服务,但其功能及空间环境已脱离当今时代的需求。

表1 部分被列入建筑遗产名录及文物保护单位的铁路客站建筑名录

第二类铁路客站大多数既不属于“文物保护单位”,也没有被列入“建筑遗产名录”,缺少相应的关注和保护措施,在新一轮的改造更新中可能面临被推倒建新的命运。然而,它们作为城市交通建筑,除了体现城市建筑的历史发展历程之外,自诞生至今也有一条完整的发展演变脉络,无论是建筑形式、功能空间还是建筑细部,都有自己独特的语言和特定的历史纪念价值,是城市集体记忆的载体。在历次的城市更新中,它们原有的城市语境正在逐渐消亡,在这种背景下,无论是从承载大众情感的载体方面,还是铁路客站建筑历史演进的连续性角度,甚至是特定时期城市文化的表征层面,对这一类建筑的改造更新,如果只是简单地推倒重建,都是大可痛心的。本文中所关注的正是这一类介于遗产概念边缘的铁路客站建筑。

2 近现代铁路客站建筑的价值判断及保护原则

与建筑遗产所具有的普适性价值不同,近现代铁路客站可能只体现片段性的文化和社会价值。比如,一个车站的外部造型或者建筑材料具有特色,可作为一个时代的文化记忆符号,而车站内部空间却较为普通,或者经历过数次内装改造,失去了原有的历史信息;有的车站建筑可能在平面布局或者进站模式的设计方面具有里程碑式的意义;有的车站建筑可能仅是结构形式独特等。综合来看,铁路客站建筑的历史信息主要留存于建筑的外部造型、细部构件、平面布局、结构形式、内部装修等方面。经过价值分析判定之后,结合新时期铁路客站的需求,制定适应性的灵活分层、分级保护原则,是制定保护性再生设计策略的关键。下文将结合天水站的改造实践来具体阐释。

3 “去芜存精”——天水站保护性再生设计

3.1 历史脉络梳理

天水站既有站房总建筑面积3 833m,实际竣工面积5 614m,为线侧平式结构。1984年进行了电气化改造,1989年6月车站新站房竣工交付使用,1990年12月提级为客货运一等站。为配合市区规划,采取非对称式建筑布局,并设钟楼一座,高48m。天水站简洁的现代主义几何造型颇具包豪斯建筑的韵味,高低错落的建筑体量不仅考虑了与城市轴线的关系,而且同周边起伏的山势遥相呼应(图1,2)。

1 改造前的天水站

2 改造后的天水站

3.2 客站价值判断

(1)建筑造型。天水站的整体形态由几个代表不同功能的体量——候车、行包、售票、办公等组合而成,外立面以竖向线条为主,用白色瓷砖饰面,与同时期铁路客站建筑风格一致,具有典型的时代特色。作为西部地市级城市的门户性建筑,天水站在很长一段时间内代表着当地建筑的最高水准,伴随了一代天水人的成长。天水站不对称的建筑造型与同时期的铁路客站不同——高耸的钟塔既是同时期铁路客站建筑的标配,又是天水麦积区城市轴线的端部对景。这种兼具时代共性又融入地方特色的建筑形态,是体现天水站文化价值的重要方面之一。

(2)空间布局。天水站各功能空间采用分散式布局模式,是20世纪70—80年代典型的车站空间模式之一,虽然经历了数次加建、扩建,但当初的空间组织脉络依然清晰。

(3)细部构件。候车室两侧山墙面上的马赛克壁画——丝绸之路、天水奇迹,在同时期铁路站房壁画中别具一格,这两幅壁画将天水的重要文化引入站房,刻入一代天水人的记忆。此外,壁画装饰也是同时代铁路客站室内空间营造的常用手法之一(图3)。

3 改造后候车厅内保留壁画

3.3 改造策略

3.3.1 承脉存续

在天水站改造过程中,对老站房采取保留、修缮的策略。首先,完整保存站房结构,恢复最初的形象,延续天水站的历史记忆,修复一代天水人同过往的情感纽带;其次,保留壁画,天水站候车厅内部山墙面的马赛克壁画是地方文化符号化的典型抽象,在改造设计中对其进行修复保留,作为改造后站房空间内部关联历史的重要视觉线索;最后,改造钟塔,原天水站钟塔虽然已经是天水人记忆中的重要标志,但钟塔自身的形象、比例并不理想,设计结合改造后的建筑整体造型优化钟塔比例,重塑了钟塔形象(图4,5)。

4-5 改造前后的钟塔

3.3.2 重塑提升

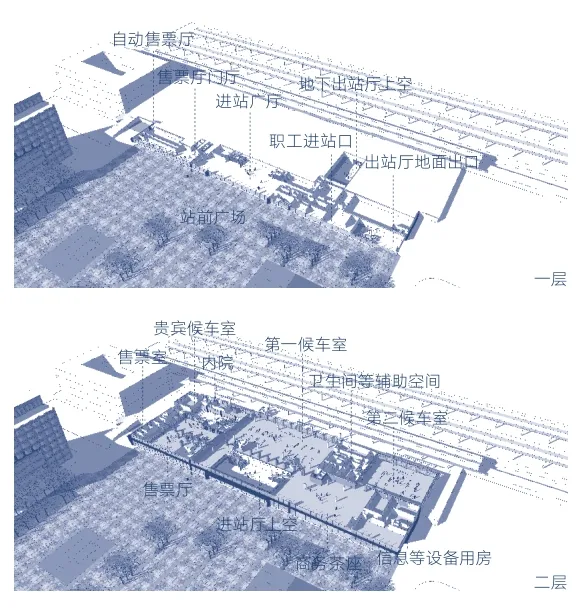

天水站房至今已经运营了30余年,随着客运量的逐年提高,已不堪重负。由于站房±0.000m标高平面距广场地坪高差较大,各个候车厅之间也缺乏有效的内部空间联系,导致广场侧的站房充斥着许多无序的台阶和无障碍坡道设施,旅客进站流线十分混乱。不仅如此,站房广场侧临时搭建的空间及站台侧不同时期建造的雨棚,都不同程度地造成了站房现状的不堪。天水站改造设计注重车站人性化服务,重点优化和提升功能流线和空间环境,从而使改造后的空间更加适应新时代的要求(图6-8)。

6 改造后进站空间

7 改造后的售票厅

8 改造后的第二候车室

(1)功能流线优化。整合站房前错综复杂的高差关系,简化进站流线,增加各个候车空间的关联性。在站房前扩建了一个现代的玻璃体量,融入进站大厅、商务茶座、售票厅、出站厅等功能,一改原站房前混乱的流线关系和视觉形象(图9)。其中,商务茶座的植入,既增强了原来分散候车厅之间的联系,又丰富了站内空间的功能业态。

9 扩建的玻璃体量

(2)增加候车面积。在原第一候车厅增设夹层作为第三候车厅(跨线候车厅),直接与跨线天桥连接,优化原有的跨线流线。增加的第三候车厅标高与西侧原办公区二层标高相当,将原二层办公区改为商务候车厅,在山墙面增设同第三候车厅联系的通道。

(3)出站流线优化。将原地面出站流线调整为地下出站模式,同时在广场预留地下连接口,以适应未来发展(图10)。

10 轴测图

3.3.3 文化重构

除了考虑功能更新、空间环境提升、形象重塑外,改造设计更加注重站房的文化性表达,通过细部处理融入代表地方文化和车站历史文化的要素,使天水站不仅成为城市对外联系的窗口,更成为对外文化展示的窗口。进站前厅的挡土墙演化为中国传统的“照壁”,用鎏金线条勾勒天水站造型剪影和第一代国家领导人的题词,在不影响交通功能流线的前提下,分区域增设一些文化展示窗口,如在售票厅扶梯两侧的柱子结合装修设置壁龛,商务茶座区设置天水站文化历史展示窗口,售票厅设置由伏羲八卦抽象元素构图的屏风,站房内外选用与麦积山体颜色同构的红砖墙面装饰,与当地许多重要的文化标志形成呼应。外立面和内墙面红砖的施工参照当地传统砖构建筑梅花丁的砌筑方式,在细部处理上对地方建筑文化致敬。

3.3.4 技术植入

天水站改造再生设计中,更多的是在忠于站房原有结构的基础上,对建筑空间的提升和改造。考虑到结构安全性,对原有结构柱、梁、屋顶网架和钟塔钢结构均进行加固设计。结构梁柱采用碳纤维加固措施,经过结构计算,对原网架相对薄弱的杆件采用钢套管加固方式,对钟塔钢结构重新进行防锈蚀处理等。

由于扩建区域以及候车夹层的出现,使得站房的进深倍增,第一候车厅无法直接利用原侧窗自然采光。为了充分利用自然光线,在新增扩建区域屋顶引入光导管日光照明系统,极大地减少了站房在日间对人工照明的依赖,使得站房在日间基本可以依靠自然光线满足正常的使用需求。

4 结语

近现代铁路客站建筑作为城市发展的历史见证者,大多数还留存于世,在即将开始的新一轮铁路客站的更新改造设计中,有必要借鉴已成体系的建筑遗产保护经验,结合铁路客站建筑自身的特征,针对性地制定有别于保护性建筑的再生策略,实现铁路客站建筑历史与当代的共生。

项目名称:天水站改造项目

业主:兰州铁路局工程管理所

建设地点:甘肃省天水市麦积区

建筑设计:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司轨道交通建筑设计院

项目负责人:魏崴

设计团队:魏崴、陆文镭、樊鹏涛(建筑);刘传平、刘天鸾、李正(结构);张东见、江帆(给排水);许云飞、刘园、李昌辉(电气);蔡珊瑜、方宏(暖通)

总建筑面积:10 916m

设计时间:2015.07—2016.08

建成时间:2018.01

摄影:马元

2,3,5,6 马元拍摄

7-9 马元拍摄

1,4 作者自摄

10 作者自绘

1 作者自绘