回到古代感受领先世界的公共环境

2022-09-16东云之门

文东云之门

市容管理

城市是人们生活、居住的重要场所,城市的环境影响着人们的生活质量。古代的城市,虽然在面积、功能分区等方面都无法与现代城市相比,但古人对城市卫生的重视却丝毫不亚于现代。据《后汉书·宦者列传》记载,东汉时期,担任掖庭令(掌管宫人簿帐及蚕桑女工等事)的宦官毕岚曾制作一种名为“翻车渴乌”的工具,安置在桥西,“用洒南北郊路,以省百姓洒道之费”,这样一来,就不用再耗费人力清扫路面了。按唐人注释,“翻车”是一种引水设备,“渴乌”为曲筒,可以将水送到高处,“翻车渴乌”可谓现代洒水车的雏形。这种洒水装置,今天看来虽然比较简陋,但在将近两千年前的东汉时期,无疑体现了古人的巧思和环保意识。

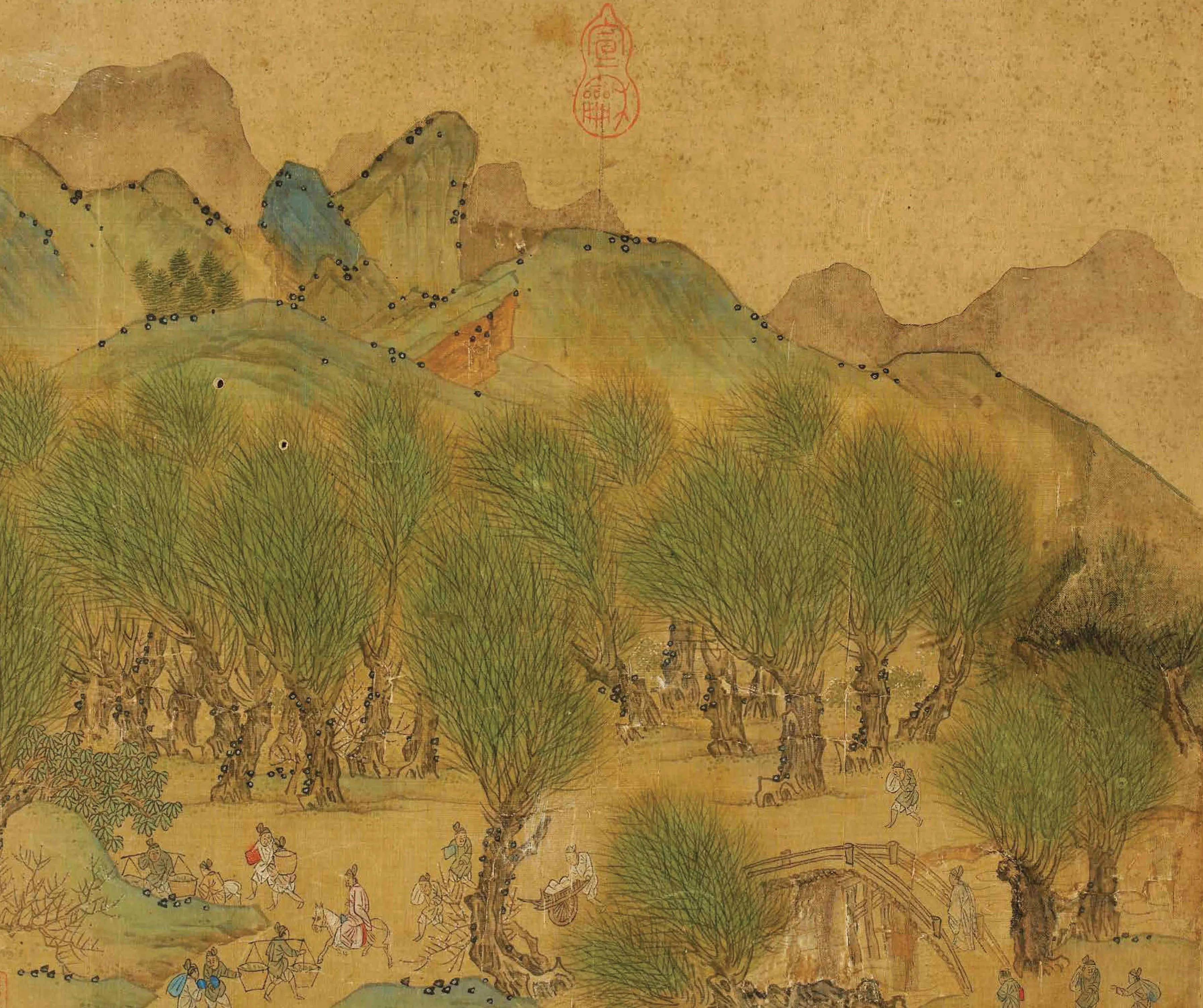

唐代城市实行严格的坊市制度,高耸的坊墙和宽敞的街道将城市分隔成棋盘格一样的小区域,且店铺集中分布在特定区域,而非临街开设。这种城市布局,设计初衷虽然与维护公共环境并无关系,但客观上确实改善了市容,也在一定程度上方便了人们打扫街道,维护了城市卫生。街道两旁种植有槐、榆、杨、柳等行道树,加强了城市绿化。

到了宋代,坊市制度废除,城市街道逐渐变窄,民居、商铺鳞次栉比,城市卫生问题日渐突出。因此,北宋朝廷在汴京设立了城市环境卫生的管理机构—街道司,专管城市街道的清扫和积水的疏导工作。南宋都城杭州每日都有“扫街盘垃圾者”,由官府支付工钱。到了新春佳节,官府还会雇用淘渠人清理市内排水沟渠里的污泥,并雇船只把污泥运送到郊区或农村,以保持城市环境的清洁。临安的家政服务业里,也有专业上门收垃圾、近似于现代“钟点工”的人。

清明上河图(局部) 绢本设色 全卷30.5cm×987cm 明 仇英 辽宁省博物馆藏

姑苏繁华图(局部) 纸本设色 全卷35.8cm×1225cm 清 徐扬 辽宁省博物馆藏

苏州市景商业图册之一 清 法国国家图书馆藏

苏州市景商业图册之二 清

清明上河图(局部) 明 仇英

明代的城市卫生管理,基本沿袭宋代制度,但技术水平显然更上一层楼。明代城市和乡村之间已经形成了完备的产业链,有专人回收城市产生的各类生活垃圾,其中适合作为肥料使用的,会被运到乡村出售。明代城市卫生状况,从明代来华传教士的书信、游记中也可见一斑。利玛窦在逗留苏州时,曾描绘苏州城的河水“清澈透明,不像威尼斯的水那样又咸又涩”。曾在广州居住的葡萄牙人科鲁兹也认为,中国的城市空气清新,工匠整洁得让他惊讶,每一样物品都清洁得让人爱不释手。

生态农业

现代人所说的生态农业,是一种综合的农业生产体系,运用了物质再循环和生物共生原理,根据地域特点专门设计,既可以发展经济,又有利于保护生态。事实上,早在《诗经》产生的年代,我们的祖先就已经对生态农业的原理有了朴素的认识。《诗经》中的农事诗《周颂·良耜》中有“以薅荼蓼。荼蓼朽止,黍稷茂止”的诗句。薅意指除草,荼蓼意指野草。诗句意为,耕种时需要拔除荼蓼等杂草,并使这些杂草作为绿肥腐烂在田间,庄稼才能长得茂盛,形象地反映了生态系统中的物质循环。

而我们最熟悉的生态农业案例—桑基鱼塘,在中国也有悠久的历史。唐代诗人陆龟蒙在《奉和袭美太湖诗二十首·崦里》中有“处处倚蚕箔,家家下鱼筌”的句子,南宋诗人李光描写霅川(今浙江湖州)风光,提到“渔舟荡漾逐鸥轻,呕轧缫车杂橹声”。这些诗句虽然都没有点明“桑基鱼塘”,但读起来脑海里不由浮现出一幅“水中有鱼游弋,岸上栽桑养蚕”的场景。渔业与蚕桑纺织的发达,为日后桑基鱼塘的出现铺平了道路。

到了明代,成书于明崇祯年间的《沈氏农书》中已经明确记载了桑基鱼塘的经营方式:池塘中养鱼,岸边种竹子、桑树,无论是卖鱼还是养蚕,预期收入都远高于普通的种庄稼,“两利俱全,十倍禾稼”。明代李诩《戒庵老人漫笔》第四卷,也记载了明代常熟地区农民谭晓从事“立体农业”致富的故事:谭晓生活的村庄,地势低洼,常有水患,同乡大多放弃耕地,以打鱼为生。谭晓与哥哥谭照设法购买了土地,凿池养鱼,在池边围圩种粮,地势较高的地方种植果树,低洼处则种上茭白、菱、芡实等水生植物。这样的农业生产模式,与普通的“桑树+鱼塘”相比,内容又大为丰富了。

在气候更加温暖湿润的珠江三角洲地区,基塘是明清以来农业发展的主要工程。以南海县九江乡为例,清代屈大均的《广东新语》记载,这里“地狭小而鱼占其半,池塘以养鱼,堤以树桑”,男子以养鱼、贩运水产等为业,女子则从事蚕桑,分工十分明确。当地人如果家有鱼塘,也会将之视为产业。如南海大族朱氏,族中甚至有人“终身稀履城府”,常年在家中养鱼种树、教育子女,生活十分悠闲。

事实上,珠江三角洲地区地势低洼,雨水充沛,河网密布。桑基鱼塘不仅是良好的农业生产模式,也是有效的水利工程。池塘与周边的堤围共同承担着抵御洪涝灾害、调节水体的重要职能。在发展池塘养鱼和桑基鱼塘农业之前,广东南海、顺德等地的农田,一般耕种不到三年就会遭受洪水袭击,而修建了桑基鱼塘之后,普通的农田也从中受益,“洼田尽变沃壤”,即使有洪水发生,危害也不像以前那么大了。

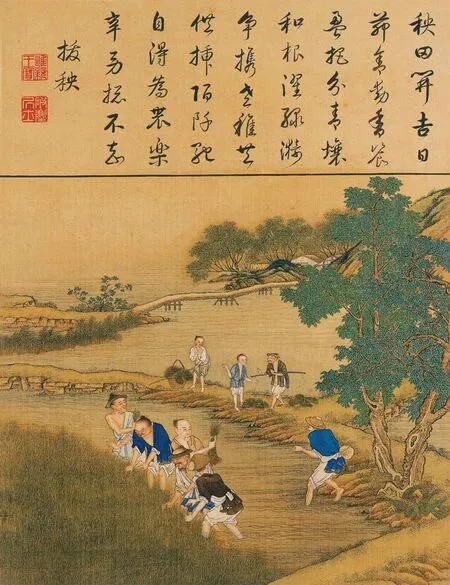

雍正像耕织图册之拔秧 绢本设色 每页39.4cm×32.7cm 清 佚名 故宫博物院藏

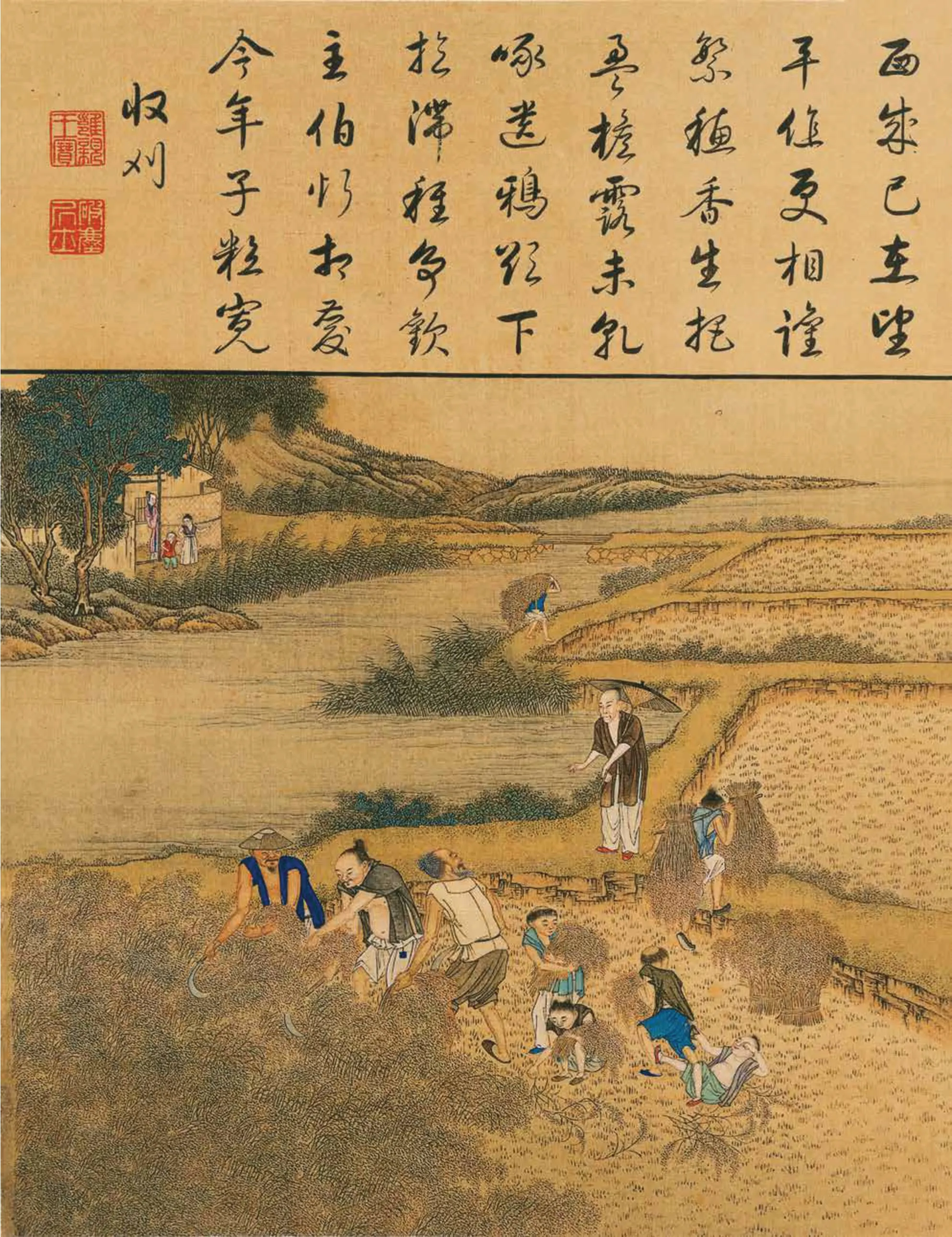

雍正像耕织图册之收刈 清 佚名

青绿山水图 绢本设色 31cm×33cm 南宋 刘松年

植树造林

植树造林,可谓历史最为久远的环境保护方法。森林不仅可以改善生态环境,还为人们提供了宝贵的经济资源。因此,历代统治者大多制定了保护森林的法律,规定砍伐林木的时间、禁伐幼树、禁止焚烧林,并对滥伐盗伐树木者施以惩罚,还采取各种方法鼓励人们植树造林。例如《魏书·食货志》记载,北魏时期推行均田制,男夫一人给田二十亩,耕作之余还要种桑树五十株、枣树五株、榆树三株,且需要在三年之内完成种植。隋唐时期的均田制,也有与北魏类似的植树规定。

北宋时期,河北平原地区林木稀少,因此,朝廷鼓励当地民众植树,并派人视察种树的成活率。种的树成活率较高者,可以适当减免赋税;成活率低者,会有相应的惩罚,并要求补种。此令一出,民众的植树热情大为高涨。南宋则将任内的植树造林情况作为官员的考核指标之一。《庆元条法事类》规定:诸县丞任满之后,如果辖区内森林茂密,生长状况良好,则可以受到嘉奖,乃至升职;如果绿化面积减少,就会影响考核成绩甚至受到处分。

随着时间的推移,越来越多的人将植树活动与生计联系起来,使人们在改善自然环境的同时,也能获取经济利益。明清时期的福建地区,自然条件适宜杉树生长,而杉木可以用作造船、建筑的优质材料,因此,当地居民广植杉木。加工后的木材不仅可以供自家盖房、修缮使用,还可贩运到各地,获取可观的经济利益。

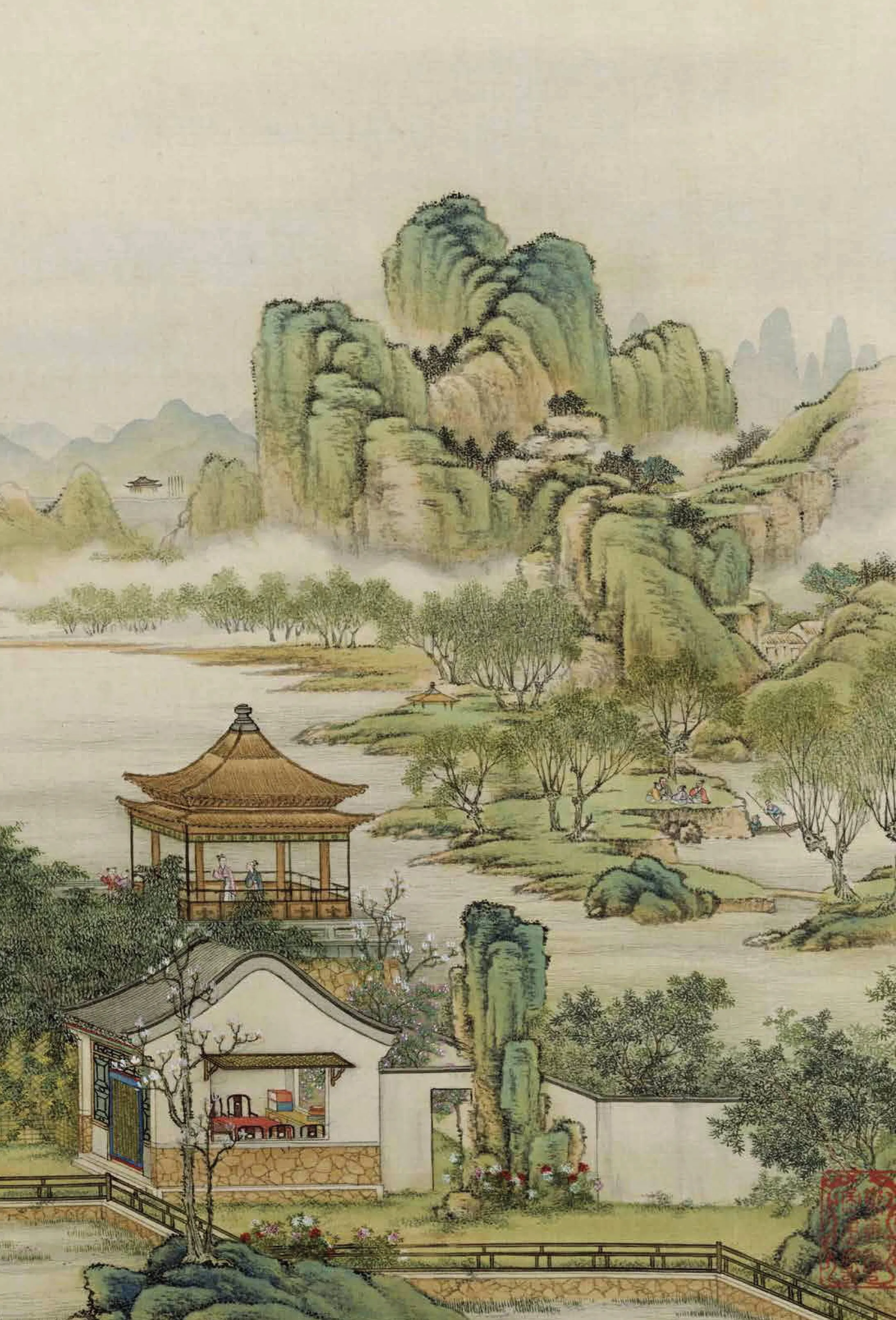

《山水楼阁图》册(12页)之三 清 陈枚

在植树造林活动中,应该特别提到的一个人是清代的黄可润。黄可润,字泽夫,乾隆四年(1739年)进士,乾隆十一年(1746年)任直隶无极县(今河北无极县)知县。黄可润在任期间,特别注重对村边、路旁和沙地的植树绿化,尤其是有意识地将植树造林作为治沙的手段。他认为,植树造林的地带中,应该特别注意河堤、大路、村外、沙坡等处。河堤植树可以加固堤坝,路旁种植行道树可以遮荫,村外种树可以保护村庄民居,沙坡造林则可将荒地转化为林地,变无用为有用。

在植树造林实践中,黄可润也十分讲究方式方法。无极县北部有一道河川,名为木刀沟。这里植被稀少,流沙经常侵犯农田和村庄。黄可润采取承包的方式,把沙地包给村民造林。各家各户根据家庭经济状况,承包沙地十亩至三十亩不等,种上枣树、杨树、榆树等,林木成材后归相应村民所有,这一做法调动了村民的积极性。同时,还在树木之间杂植易于成活的丛生灌木,既可防风固沙,又可作为柴薪。

黄可润在无极县的植树造林成果喜人。起初,无极县的许多地方都是“荒沙无青草”,治理之后则是满眼葱绿树木,再不见黄沙。

与黄可润相似、深知植树造林重要性的,还有清代名臣左宗棠。他在西北任职期间,每到一地,便在大道沿途、宜林地带和近城道旁栽植杨树、柳树、沙枣树,并动员军民植树造林。后来,人们便将左宗棠及其部属所植柳树称为“左公柳”,至今仍然可见,为人称道。

而谈到保护树木和其他植物,植物园想必最有发言权。植物园是系统、科学栽种植物的园地。植物园内的植物是为了研究、保护植物,教学和普及植物学知识而引种、栽植的。植物园虽然出现于近代,但中国历史上的营建园林、研究本草等优良传统,为植物园在中国的出现和发展奠定了深厚的基础。

早在1915年,植物学家陈嵘就在南京三牌楼一带,为江苏省甲种农业学校建立了一座小型的树木园。这座树木园里种植了中国和日本的一些树种,主要供教学使用,后来几经变迁,今已不存。中国现存的历史最为悠久的一座植物园,当属坐落于南京的中山植物园。1926年,孙中山先生葬事筹备委员会开始营建中山陵。时任金陵大学树木学教授的陈嵘建议在陵园内开辟植物园。1929年,“总理陵园纪念植物园”正式成立,总占地面积达3600亩左右,这便是如今中山植物园的前身了。其建园宗旨一直延续至今,包括搜集及保存国内外植物资源,研究植物的分类、形态、结构等诸多方面,引发大众对自然、对植物学的兴趣,等等。目前,中山植物园保存有植物一万余种,建成专类植物园(区)19个,拥有馆藏植物标本约80万份,在植物科学研究、植物资源收集保护、植物园建设和科普教育等方面,仍然肩负着重要职责。

绿水青山、田园牧歌式的生活,是中国古代许多人的梦想。古人虽不像现代人一样有着丰富的关于环境保护的系统科学理论,但在环境保护的实践方面积累了异常丰富的经验,也创造了相对良好的居住环境和公共生态环境。五千多年以来,广袤的中华大地养育了一代代人,支撑起中华文明的可持续发展,这固然与优越的自然条件有关,但一代代中华儿女对这片土地的悉心呵护,对人居环境、自然环境乃至整个生态系统的重视,也是不可忽视的原因。维护城市卫生的许多做法、以桑基鱼塘为代表的“生态农业”,乃至植树造林的风俗,都流传至今,为今天的生态环境保护事业贡献着来自千百年前的智慧。

清明上河图(局部) 明 仇英