清代的晴雨录奏报及资料的可靠性评估

2022-09-15刘炳涛

刘炳涛

(上海电机学院 马克思主义学院,上海 201306)

历史文献记录是研究历史气候变化的主要代用证据之一,对于重建过去的气候变化序列具有独特价值,尤其是清代遗留下大量气象档案,成为重建过去300年高分辨率气候序列的重要资料。清代的“晴雨录”档案逐日记录阴、晴、雨、雪等天气现象,是目前分辨率最高的清代档案,也是世界上现存最早有组织进行地区性气象观测的记录。学界利用该资料在历史气候重建方面已取得丰硕成果,如利用钦天监《晴雨录》重建了北京地区1724年以来的降水和温度序列[1-4],利用南京、苏州、杭州《晴雨录》对18世纪长江下游地区的温度和降水序列进行了重建[5-8]。

最早对“晴雨录”档案进行介绍的是张瑾瑢[9],此后对该档案的介绍和利用大致沿袭他的说法。相对于利用该档案资料在气候重建方面取得的成就而言,“晴雨录”档案本身的研究则明显不足。本文基于搜集到的“晴雨录”档案,对“晴雨录”奏报制度的运行、形式和内容做全面介绍,并对资料的可靠性进行初步评估,以期推进对“晴雨录”奏报制度及资料利用的系统性研究。

1 “晴雨录”奏报制度的推广及运行

从现存的各类档案来看,清代早期的《晴雨录》是由钦天监负责观测、记录和上报,地点也仅限于京城。直到康熙二十四年(1685)十月,这种观测和奏报才在各行省进行推广。安徽巡抚薛柱斗的奏文,较详细地说明了“晴雨录”奏报在全国推行的过程:

巡抚安徽宁池太庐凤滁和广等处地方、提督军务、督察员右副都御史,臣薛柱斗谨奏:为钦奉上谕事,准礼部咨开,奉旨,钦天监将京都壹年内晴雨日期年终奏闻。各省奏闻晴明风雨日期并不增添事件。着督抚等亦于年终将壹年内晴明风雨日期奏闻。交与该部。钦此。等因。移咨到臣,遵即檄令安徽布政司造报去后,今据安徽布政司造送安徽等拾府州晴明风雨日期,于文到之日为始,至康熙二十四年十二月二十九日止,造册呈送前来。……[10]

也就是说康熙皇帝让各行省仿钦天监奏报京城晴雨事,于年终奏报各省的晴雨日期情况,安徽巡抚薛柱斗接到上谕后立马开始执行,将所辖区域晴雨日期进行奏报。与此同时,山西、福建、浙江等省巡抚也奉上谕奏报该年十月至十二月份晴明风雨日期文册。[11]至此,“晴雨录”奏报开始由京城向各行省进行推广。

然而,好景不长,这一制度的推广并未维系多久便陆续中断了。各行省刚开始的《晴雨录》是采用黄册呈报上奏,康熙二十五年(1686)三月,康熙皇帝令“各省晴雨,不必缮写黄册,特本具奏”,而是“可乘奏事之便,细字折子,附于疏内以闻”。[12]学者大都认为这就导致大量《晴雨录》资料散失,所以中国第一历史档案馆保存的《晴雨录》资料除北京、南京、苏州、杭州四地外,仅有福建九府一州、山西一百零八县、安徽五十九县、浙江三十四县康熙二十四年十月至十二月的记录。经过仔细分析,笔者认为并不是这条新上谕的规定导致大量资料的散失,而是康熙二十四年在全国推广“晴雨录”奏报的上谕下达后各省并没有真正执行,可能只有安徽、福建、山西和浙江四个省份上报。而且,这四个行省上报的时间都是在康熙二十五年二月中下旬,最晚的为浙江省,上报时间为二月三十日([11],1240页)。等到三月份的上谕出来后,由黄册奏报逐渐演变为奏折上报,各行省也就不再逐日按十二个时辰进行观测和记录,奏报内容慢慢简化为以“雨雪分寸”的形式。及至康熙后期“雨雪分寸”奏报制度完全成型后[13],各行省“晴雨录”奏报也就徒有其表,仅有江宁(今南京)、苏州和杭州三地织造勉强进行奏报。再到道光元年(1821),最后一个坚持“晴雨录”奏报的苏州织造也被皇帝叫停,“向来苏州织造每月具奏晴雨录及粮价单一次,各处盐关、织造均无此奏。且江苏巡抚驻留苏州,业将各属雨水粮价情形按月具奏。该织造复行陈奏,实属重复。嗣后著即停止,以省繁文。将此传谕嘉禄知之。”[14]至此,只有北京地区的晴雨观测和记录在进行,一直持续到清末。

关于“晴雨录”奏报在各行省的中断,学者有不同的看法:杨煜达从地方“晴雨录”奏报的行政负担及统治者的态度出发,认为“很多地区根本就没有执行过这项制度。”[15]穆崟臣在认同地方运作繁琐的同时,又从奏报“晴雨录”的动机考虑,认为“各属奏报的雨雪粮价情形完全可以替代晴雨录的作用,谕令停止奏报晴雨录实属出于避免重复的考虑。”[16]

笔者认同杨煜达与穆崟臣的说法,康熙之所以推广“晴雨录”奏报是因为天气所影响的收成和粮价。[17]除此之外,通过“晴雨录”奏报还可以核校各地督抚,这一点乾隆皇帝说得很清楚。乾隆三十八年(1773)寅著奏报杭州五月至九月的《晴雨录》,乾隆皇帝批评道:“逐日开列晴雨,琐屑无当,其事俱成已往,无可查办,虽细何益?”可见,乾隆皇帝并不是真心关注各地天气情况,而是关注天气奏报所能起到的作用,即“以备核校督抚等所报是否相符”,以及“周知民隐”。[18]“雨雪分寸”奏报制度确立后完全达到以上效果,“晴雨录”奏报就显得多余了。道光皇帝之所以叫停苏州织造的“晴雨录”奏报亦是如此。因此,从根本上讲,“晴雨录”奏报之所以陆续中断是因为“雨雪分寸”奏报制度确立后取代了“晴雨录”奏报的作用。

2 “晴雨录”奏报的形式和内容

学界习惯上把北京、南京、苏州、杭州四地的《晴雨录》放在一起进行介绍和讨论,虽然四者都是逐日记录天气状况,但实际上这四地的《晴雨录》无论是在记录内容、格式、奏报时间等方面均存在差异。所以,笔者根据奏报主体的身份,可以把以上四地的《晴雨录》分为三种形式:钦天监《晴雨录》、织造《晴雨录》和太监《晴雨录》。(1)除以上四地《晴雨录》外,目前尚存有福建省九府一州、浙江省三十四县、山西省一百零八县、安徽省五十九县康熙二十四年十至十二月(1685年11月—1686年1月)的《晴雨录》,因是各省巡抚奏报,故可称之为巡抚《晴雨录》。但目前中国第一历史档案馆不再开放此类档案,故本文无法进行详细分析。

2.1 钦天监《晴雨录》

钦天监《晴雨录》即通常所说的北京晴雨录,由钦天监负责观测并记录,观象人员以传统的子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二时辰为计时标准,子时为一天的开始,亥时为一天的终点,按时记载逐日天气情况。它的全称是《晴明风雨录》或《晴雨日期册》,简称《晴雨录》或《晴雨册》。钦天监《晴雨录》持续时间最长、保存也最为完整,虽然康熙年间就已经有晴雨观测,但保存并不连续,持续的《晴雨录》始于雍正二年(1724)止于宣统二年(1910)。

起初,钦天监《晴雨录》在年底上报,“钦奉上谕,钦天监将京都一年内晴雨日期,年终奏闻。”[11]后来,上奏的时间改为次年的二月初一日,据《大清会典》(康熙朝)记载:“每岁晴雨,该值官生按时验明,记注缮写晴明风雨录,满字一本,汉字一本,于次年二月初一日进呈。”[19]查阅中国第一历史档案馆藏和台湾内阁大库藏钦天监《晴雨录》奏报日期均为“二月初一日”。

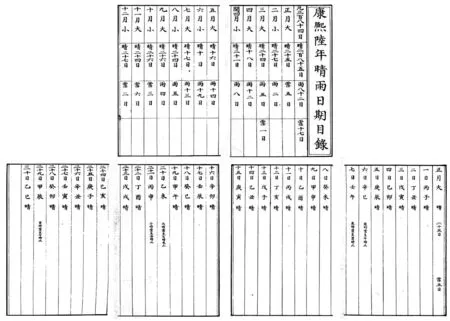

钦天监最早进行晴雨观测和记录始于何时,学界有不同的意见,大致有三种说法:康熙十九年(1680)[20]、康熙十六年(1677)[21-22]和康熙十一年(1672)[9、23]。但从披露的宫廷旧藏秘籍来看,早在康熙六年(1667)钦天监就已经进行了晴雨观测和记录(图1)。[24]该资料在格式上由目录和正文两部分构成:第一部分有“康熙六年晴雨日期目录”字样,首先统计了本年总体晴、雨、雪日数,然后统计逐月天气情况;第二部分则详列了正月至十二月的天气,每月开头先概括本月整体天气情形,其后则是逐日的天气。在内容上则包含晴、雨、雪、雷电等天气信息,其中,降水记录又分为两种类型即雨(雪)、微雨(雪),并没有风向记录。后来的钦天监《晴雨录》与此记录如出一辙,可以说是一脉相承。

图1 康熙六年钦天监晴雨录(部分)

王挺在康熙朝奏折档案中发现大量北京地区的晴明风雨情形记录,尤其是皇三子胤祉和康熙末年步军统领隆科多的奏折中晴雨天气信息极为细致,与钦天监《晴雨录》极为相似,据此认为极有可能是来自钦天监《晴雨录》[25]。笔者据皇三子胤祉和步军统领隆科多的奏折来看,并不认同这种观点,理由如下:

第一,皇三子胤祉奏报的晴雨信息在形式和内容上与钦天监《晴雨录》均不一致。首先,在晴雨的起始时间上二者存在不同。钦天监《晴雨录》是以子时为一天的起点,亥时为一天的终点,即先记夜间再记白天;而胤祉的晴雨奏报先记白天后记夜间。其次,在记录内容上,胤祉的晴雨奏报除钦天监《晴雨录》包含的基本天气信息外,尚有“阴”和“风向”的记录,这是钦天监《晴雨录》所不具备的内容。再次,在时间的划分和表述上,二者也有所差异。钦天监《晴雨录》严格按照十二时辰进行记录,而胤祉的晴雨奏报在十二时辰的划分上更为细致,如子时又分为子时头某刻与子时正某刻;除十二时辰的表述外,胤祉的晴雨奏报还加入了“某更”、“中午”、“夜”、“晨”等表述形式。最后,在语言表述上钦天监《晴雨录》比较僵硬,有严谨的行文规范;而胤祉的记录则较为灵活,更生活化,诸如“复雨萧萧”、“雷鸣大雨”、“云散少晴”等等。

第二,如果真的是钦天监《晴雨录》,康熙会在奏折中批示“著钦天监查明(奏)”,诸皇子的奏折中也会明确说明“据钦天监×××详称(来报)”。王挺文中所引康熙四十六年(1707)五月十一日《胤祉等奏报京城风雨并口外得雨田禾情形折》即是如此,再如康熙三十五年(1696)三月十八日《皇太子胤礽奏报得雪并购马饲秣等情折》、康熙四十六年二月二十九日《胤祉等奏报京城风向折》,[26]均是如此。

综合来看,皇三子胤祉奏折中的晴雨信息可能有多种来源,奏折中明确说明“据钦天监×××详称(来报)”的源于钦天监记录无疑,但并不完全是《晴雨录》,还有可能来自“风情”记录;没有标注“据钦天监×××详称(来报)”的晴雨信息则可能是属下的观测记录,而隆科多的奏折应与之类似。比较发现,二者的晴雨奏报与下文介绍的太监《晴雨录》更为相似。

2.2 织造《晴雨录》

织造《晴雨录》指的是由江宁(今南京)、苏州和杭州织造负责观测、记录当地晴雨情况并奏报的天气记录。与钦天监一样,也是以十二时辰为计时标准,按时记载逐日天气情况。地方织造奏报《晴雨录》应该晚于钦天监奏报,笔者能够查阅到最早进行奏报的是康熙四十七年(1708)三月江宁织造曹寅奏报江宁正月、二月、三月的晴雨录[27],同年七月苏州织造李煦也奏报苏州、扬州地区六月份的晴雨录。[28]因此,很有可能是康熙皇帝在全国推广“晴雨录”奏报失败后,鉴于江宁、苏州和杭州的特殊性而赋予三地织造的一种任务。很可惜的是,康熙朝的织造《晴雨录》大都没有保存下来,目前中国第一历史档案馆藏最早的是康熙六十一年(1722)江宁织造上报的《晴雨录》。[9]

在奏报内容上,三地《晴雨录》大致相仿,均为逐日阴、晴、雨、雪、雷电、风向的记录,其中降水类别要比钦天监《晴雨录》丰富,按其强度大致分为略雨(略雪)、微雨(微雪)、细雨(小雪)、雨(雪)、大雨(大雪)五个层次。虽三者大致内容相同,但在具体内容和书写上又有所差异(表1)。

表1 南京、苏州、杭州乾隆元年十一月初一至初十日《晴雨录》记录[31-33]

续表1

第一,在风向记录上,杭州按北、东北、东、东南、南、西南、西、西北八个方位记载;苏州和江宁只记东北、西北、东南、西南四个方位。

第二,除基本的天气记录外,苏州和杭州专门记录晚间的天气状况,如夜阴、夜晴、夜有月、夜有星等;江宁则没有。

第三,苏州还有霜、雾气象要素的记录;杭州和江宁则没有。

第四,江宁《晴雨录》中降水起止时刻较苏州、杭州模糊。表现之一是用“夜”、“晚”、“晨”、“午”等指示意义模糊的用词,如“乾隆元年正月初十日,晴,西南风,夜微雨”。[29]表现之二是许多记录没有明确的起止时刻,经常以“数次”来表示,如“乾隆二年二月十九日,阴,东北风,微雨数次,夜雷雨”。[30]

与钦天监《晴雨录》按年奏报(次年二月初一上报)不同,织造《晴雨录》是按月奏报(次月初一日上报)。关于奏报时间有一个变化的过程,从李煦和曹寅等的奏折来看,康熙四十七年(1708)奏报尚无定法。有当月奏报者,也有次月奏报者;有逐月奏报者,也有积攒两三个月一起奏报者;有整月奏报者,也有跨月奏报者。但自康熙四十八年(1709)开始,基本上是次月奏报上月晴雨录。及至乾隆中期,按月奏报《晴雨录》发生变化,乾隆二十一年(1756)四月二十三日,江宁织造讬庸的《晴雨录》奏报中包含乾隆二十年十二月份、乾隆二十一年正月份、二月份、三月份共计四个月的晴雨状况。以后这样的累计数月《晴雨录》一起奏报便成为常态,直至奏报的停止。苏州和杭州织造累计连奏《晴雨录》的现象较少,但从乾隆二十年(1755)左右《晴雨录》奏折后出现“某年某月晴雨录米粮未奉朱批单”字样看,皇帝不再审阅地方织造奏报的《晴雨录》,奏报已经完全流于形式。此外,乾隆朝《晴雨录》的奏报内容随着时间的推移奏报逐渐简化,这也反映了“晴雨录”奏报的废弛。以苏州为例,乾隆十年(1745)之后不再有霜、雾的记录;从乾隆五十四年(1789)十月起,不再有风向的记录;及至嘉庆朝,晴雨录则更加简化,仅有晴、雨信息而已。

2.3 太监《晴雨录》

以上两种类型的《晴雨录》为大家熟知,而另外一种《晴雨录》则鲜为人知,那就是太监《晴雨录》。这是由宫廷太监(如养心殿首领、尚乘轿首领、乾清宫首领等)负责观测并记录的晴雨册,现存于中国第一历史档案馆,该馆收藏太监《晴雨录》为雍正八年(1730)九月十三日至乾隆七年(1742)五月初十日(缺乾隆六年)。

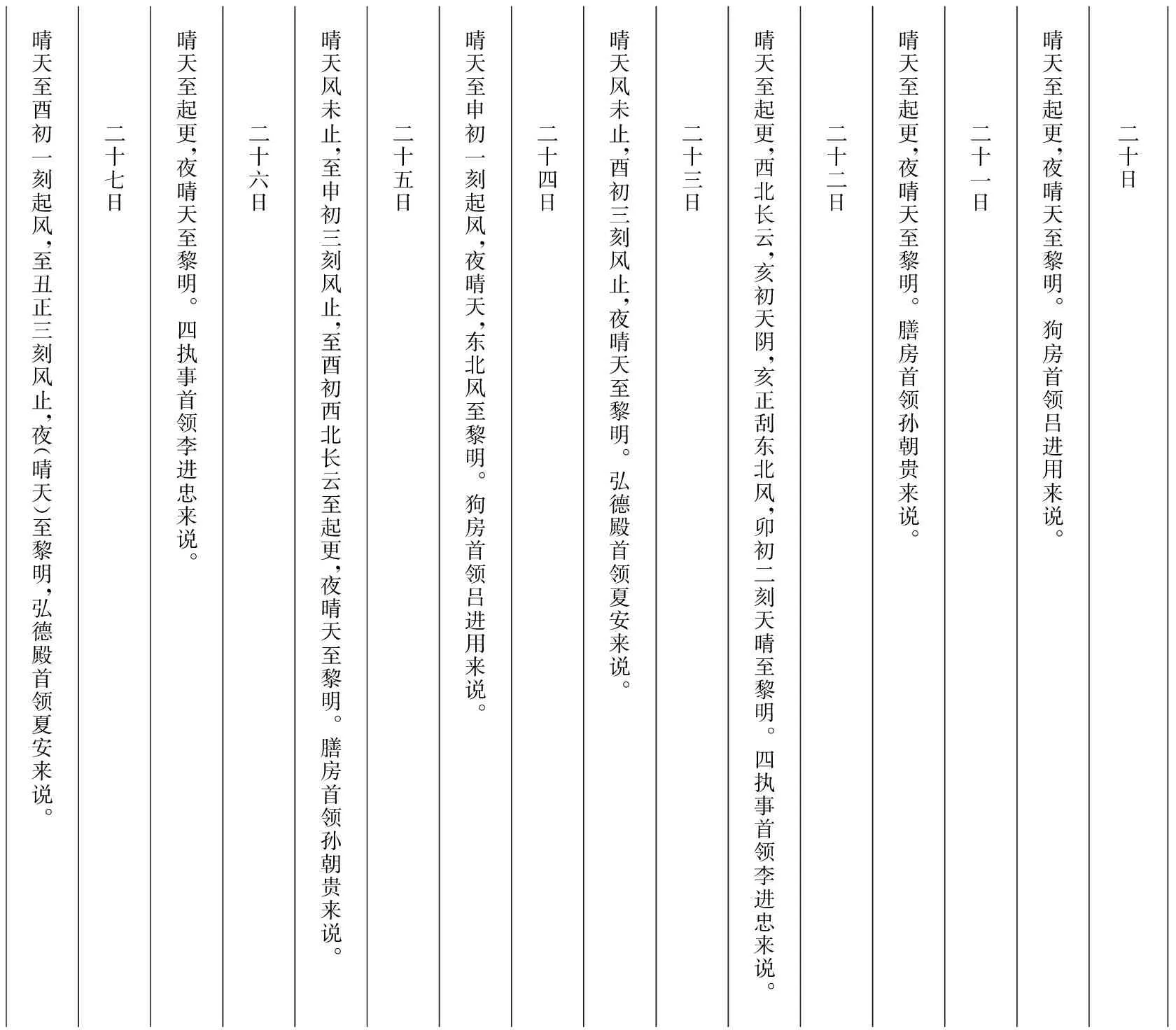

该档案卷首有“八年九月十三日总管李英传说,自鸣钟记,天气晴雨露档”字样,可知这份《晴雨录》的全称为《天气晴雨露档》[34],但在乾隆时期又称之为《阴晴雨录》,亦见该档案其实并没有固定的称谓。其后,则逐日书写天气情况,在内容、格式、观测者、时间等方面均有自己的特色(表2)。

表2 雍正九年(1731)三月太监《晴雨录》(部分)[35]

第一,记录内容为每日晴、阴、雨、雪、风、云、雷、电、雾等诸多要素的昼夜变化及起止时间,较之钦天监《晴雨录》和织造《晴雨录》更为丰富多样。

第二,太监《晴雨录》中每天的天气记录后都附观测者的信息,即轮流值班观测的太监职位及名字,如狗房首领吕进用、弘德殿首领夏安等。可能是由于太监们文化水平不高的缘故,每日的天气都是“某某某来说”,即观测者和记录者应该不是同一个人。笔者揣测雍正朝太监《晴雨录》的撰写者应该就是卷首所提到的总管李英。

第三,太监《晴雨录》也是以十二时辰为计时标准,但在划分上更为细致,如子时又分为子初某刻与子正某刻,与其他两类《晴雨录》不同的是,以黎明为一天的开始,先记白天后记夜间。

至于太监《晴雨录》奏报始于何时尚不得知,据笔者接触到的资料分析,早在康熙时期就存在宫廷太监观测晴雨。上文提到的皇三子胤祉,乃至皇太子胤礽等人的晴雨奏报与太监《晴雨录》极为相似,笔者推测应该是太监负责观测并记录。而康熙三十五年(1696)三月二十七日皇太子胤礽在给康熙皇帝奏报京城阴雨折中称“前次得雨情形,顾太监等既已奏闻,故未书于此折内。”([26],73页)虽然没有留下顾太监的得雨记录,但依然证实了笔者的推测,即部分太监亦负责观测记录京城晴雨。至于中国第一历史档案馆藏太监《晴雨录》是否源于康熙时期的太监观测传统则尚不明确。

现存太监《晴雨录》持续时间较短,且雍正十三年(1735)六月以后,不再有报告者的出现。再到乾隆元年(1736)四月十四日起则又停止了夜间观测,仅有白天的观测记录。

3 “晴雨录”资料的可靠性评估

虽然学界利用“晴雨录”资料进行了大量的气候重建研究,但还没有进行较多历史文本方面的可靠性评估。那么,“晴雨录”资料的可靠性到底如何呢?关于该资料的可靠性评估可以通过两种方法进行考察。

一种方法是通过奏报制度本身的运行来考察资料的可靠性。如张瑾瑢先生通过不同渠道的奏报、皇帝的校核两个因素来确保“雨雪分寸”资料的可靠性[9],王挺等也通过皇帝查核对钦天监观测风情及初雷观候等舞弊行为进行了分析[25]。“晴雨录”奏报在全国推广失败后仅有北京、江宁、苏州和杭州四地进行奏报,所以能够进行校核的只有皇帝,在笔者接触的资料中,最高统治者仅仅对其奏报时间问题提出批评,如杭州织造孙文成将康熙五十四年(1715)四月至六月的晴雨录迟滞八月才上奏,遭到皇帝的训斥([26],1051页)。到目前为止,尚未见到对奏报天气信息准确性提出质疑的文献资料。因此依靠奏报制度本身运行对“晴雨录”资料可靠性进行评估似乎行不通。

另外一种方法就是对现存“晴雨录”资料进行异源资料的比勘,以此来检验数据的可靠性。“晴雨录”记录逐日书写天气状况,能够与之进行比勘的资料也应该是逐日书写且蕴含天气信息的资料,所以日记资料就成为首选。此外,“雨雪分寸”档案、文集资料亦可就某一气象要素进行比勘。但如果要对现存所有《晴雨录》资料进行比勘似乎是一个短时无法完成的任务:首先,资料的搜集整理工作十分庞大,不仅要对该资料进行搜集整理,而且还要搜集与《晴雨录》相重合的所有日记资料;其次,中国第一历史档案馆藏钦天监《晴雨录》正进行数字化,并不对外开放,因此暂时也不具备可行性。故笔者只能随机选取手头上的“晴雨录”资料与相关的日记资料、“雨雪分寸”档案进行比勘,对“晴雨录”数据的可靠性作初步评估。

3.1 太监《晴雨录》与《丁巳燕行日记》的比勘

乾隆二年(1737)朝鲜王国的李喆辅作为“陈奏兼奏请行”的书状官,与正使徐命均、副使柳俨共同出使清朝,该年为农历丁巳年,故本次出使的见闻名之为《丁巳燕行日记》[36],记载始于七月二十五日,终于十二月十一日,逐日记载天气、行程、见闻情况,其中闰九月初八日至十一月十五日共68天待在北京智化寺,有两天缺记,实际天气记载为66天。对比太监《晴雨录》与《丁巳燕行日记》可以发现(表3),逐日天气状况还是有所差异。这种差异大致可以分为两种类别:一种是非降水天气(阴、晴)之间的差异,这种情形对于气候的重建不会产生影响。如十一月初八日《晴雨录》记录为晴天,《日记》记录为阴天,此种类型的差异共计有6天;一种是降水与非降水天气之间的差异,这种情形会对气候重建产生影响。如十一月初六日,《晴雨录》记载显示当天有降雪,而《日记》却仅仅记录为阴天,这样类型的差异共3天。

表3 太监《晴雨录》与《丁巳燕行日记》关于乾隆二年北京天气记录的比勘(部分)

也就是说,如果单纯从天气信息的记录来讲,两种资料的相似度为86.4%,但如果从重建气候序列的研究来讲,二者的相似度高达95.5%,完全可以相互插补。

3.2 钦天监《晴雨录》与《翁心存日记》的比勘

《翁心存日记》[37]是迄今为止发现的记录天气现象最为详细的历史天气日记,保留了19世纪中叶北京地区逐日天气记录,该日记从道光五年(1825)始至同治元年(1862)止,所记间有缺失,在北京比较稳定的日记记录从1849年开始,期间记录并不完整,直到1852年以后的日记才比较完整,其中咸丰元年(1851)年仅有24天记录。可以用《翁心存日记》与钦天监《晴雨录》进行比勘(表4)。在这24天中,非降水天气(阴、晴)之间的差异有1天,并不存在降水与非降水天气之间的差异,但在降雪时刻记录上有所不同。所以,无论是从天气信息的记录还是重建降水序列的研究来讲,二者的相似度都高达95.8%。

表4 钦天监《晴雨录》与《翁心存日记》关于咸丰元年(1851)记录的比勘(部分)

3.3 “晴雨录”和“雨雪分寸”资料的比勘

“晴雨录”和“雨雪分寸”是清代雨泽奏报制度的两种形式,二者之间最大的不同在于:“晴雨录”逐日书写天气情况进行奏报,而“雨雪分寸”则是凡地方遇有雨雪随时奏报。虽然二者不能进行逐日天气的比勘,但可以选择某一天气要素进行比勘。因降雪是祥瑞、丰收之兆,尤其是初次降雪,地方官员会立即上报朝廷,且在“雨雪分寸”档案中连续性较好,故整理江宁、苏州、杭州三地织造《晴雨录》与地方督抚“雨雪分寸”奏报中的初雪日期进行比勘,从中也可以对《晴雨录》的可靠性进行评估(表5)。

表5 杭州《晴雨录》与“雨雪分寸”初雪日期的比勘(部分)

杭州《晴雨录》与“雨雪分寸”档案中同时有初雪记录的共16个年份,日期完全相同(分辨率为“日”)有13个年份,日期差距1天的有1个年份,日期差距2天的有1个年份,日期差距4天的有1个年份。考虑到资料性质的不同,在理论上可以允许有1天误差(2)“晴雨录”是逐日记录某固定地点的降水起止时刻,而“雨雪分寸”是记录全省或几个府州的降水情况,在地点、时间的准确性上不如“晴雨录”,所以允许有1天的误差。,那么,在降雪时间上二者的相似度能达到87.5%。

按照以上方法,江宁《晴雨录》与“雨雪分寸”档案中同时有初雪记录的共25个年份,完全相同的有20个年份,日期差距1天的有4个年份,日期差距2天的有1个年份,在降雪时间上二者的相似度能达到96%。苏州《晴雨录》与“雨雪分寸”档案中同时有初雪记录的共27个年份,完全相同22个年份,日期差距1天的有2个年份,日期差距9天以上的有3个年份,在降雪时间上二者的相似度能达到88.9%。

除日记资料、“雨雪分寸”档案外,其他蕴含天气信息的文献也可以与《晴雨录》进行比勘,如《海昌丛载》中记录了海宁地区乾隆八年(1743)正月“十七至二十三日,大雪七昼夜,平地约盈八尺,水路不通,鸟兽相食,饿死过半。”[38]查阅该年正月十七至二十三日杭州《晴雨录》,除“二十一日,阴,北风,夜阴”外,其他六日均有降雪。二者天气记录的相似度能也达到85.7%。但这样的文献资料一方面太过零散,不易搜集,另一方面天气记录的分辨率较低,与逐日记载的“晴雨录”资料难以匹配。

总之,通过异源资料的比勘发现,由于观察者对天气的敏感度、记录内容的详略,乃至记录的空间等方面存在差异,各种文献资料的天气信息不可能完全相同,但三种类型的《晴雨录》与其他资料的相似度均高于85%,具有较高的可信度。需要指出的是,异源资料的比勘仅能对阴晴雨雪等天气状况进行验证,对于降水量的多寡(如降水级别、持续时间等)则无法校验,这也就意味着在降水量重建方面需要更加谨慎。

4 结 语

清代“晴雨录”档案记录了中国古代的气象观测,利用该档案可以重建长时段历史气候变化序列,在中国科学技术史研究方面具有重要价值,但相对在气候重建方面取得的成就而言,“晴雨录”档案本身的研究则明显不足。本文基于现存“晴雨录”档案,对清代“晴雨录”奏报制度的运行、形式和内容做全面介绍,并对资料的可靠性进行初步评估,以期推进对“晴雨录”奏报制度及资料利用的系统性研究。本文的研究可以归纳为三点:

第一,康熙年间京城地区就由钦天监上报《晴雨录》,现存最早的《晴雨录》在康熙六年(1667)。康熙二十四年(1685)在各行省推广“晴雨录”奏报但以失败告终,只有北京地区一直坚持到清末。

第二,根据奏报主体的身份,现存《晴雨录》分为钦天监《晴雨录》、织造《晴雨录》、太监《晴雨录》和巡抚《晴雨录》,前三种形式的《晴雨录》无论是在记录内容、格式、奏报时间等方面均存在差异。

第三,关于清代“晴雨录”档案的可靠性一直未有专门讨论,通过日记资料、“雨雪分寸”档案等异源资料与“晴雨录”档案进行比勘发现,三种类型的《晴雨录》与其他资料的相似度均高于85%,具有较高的可信度。

除解决以上问题外,对于“晴雨录”奏报的研究并不仅仅止于此,尚有诸多问题需要进行再探讨。如清代“晴雨录”奏报源自何处?是清代独创的一项制度,还是承袭于前代?明代后期已有钦天监上报《晴雨录》的相关记载,但仅限于南京地区。如成书于万历二十六年(1598)的《江宁县志》中载:“钦天监御览晴雨录、壬遁历、护叶、木柜、毡罩等项银一两三钱八厘。”[39]弘光政权时,南京钦天监正杨邦庆还上御览《晴雨录》[40]。虽然以上文献记述内容不一,但都透露出一个信息,即明代后期南京钦天监已经上报《晴雨录》。那么,明代南京钦天监上报的《晴雨录》与清代的“晴雨录”奏报到底是什么关系?比较遗憾的是,至今尚未发现明代的“晴雨录”记录,但这两则文献对于认识和了解中国气象史、制度史无疑具有重要意义,需要继续深入研究。