高层住区底层架空自然通风量化关系研究

2022-09-15彭超,张辉,胡浩

彭 超,张 辉,胡 浩

(湖北工业大学 土木建筑与环境学院,湖北 武汉 430068)

1 引言

近些年,随着城镇化水平提升与土地集约利用矛盾的日益凸出,高层住宅已成为我国大中型城市的主流居住模式。住区建筑密度、容积率的增大,不仅直接影响了住区的通风阻力和通风条件,同时加剧了局部的热岛效应。为缓解此类问题,《城市居住区规划设计规范》(GB50180-2018)的7.07条和《城市居住区热环境设计标准》(JGJ286-2013)的4.1.1条标准中,对影响居住区通风条件的建筑物规划布局作出相应规定[1,2]。自然通风作为有效的被动式设计策略,具有节能和改善热舒适的优点。在设计初期阶段,结合地域气候特征,采用良好的规划布局与建筑空间组织对于促进建筑自然通风和节能均有积极意义,同时也得到了越来越多的重视[3]。底层架空作为一种改善居民生活环境与品质的公共空间组织模式,不仅丰富了居民的活动,同时对改善微气候环境,促进自然通风与建筑节能十分有利[4]。

在高层住区低层架空的空间利用中,由于涉及相关指标核算[5]与空间利用[6~8]等诸多方面,因此,部分专家学者开展了诸多研究与实践。在高层住区低层架空热物理环境方面,国内外专家学者开展了诸多研究。Tse等[9]使用风洞试验方法,研究单体建筑底层架空设计对行人水平风环境的影响;Zhang等[10]使用CFD方法研究了建筑底层架空的关键设计参数(主体结构高度、宽度、底层架空区域高度等)对行人水平风场(PLW)综合影响;Lan等[11]使用CFD方法研究了非传统形式建筑的底层架空设计对行人水平风场(PLW)的影响。国内学者黄志祥等[12]采用CFD模拟分析方法,系统、定量地分析了不同密度和容积率下底层架空设置对自然通风的影响;水滔滔等[13]为研究底层架空建筑住区风环境,通过大气边界层风洞试验的方法,以广州地区某建筑底部架空住区为对象,研究了底部架空对于住区人行高度风环境以及建筑表面风压的影响;刘建麟等[14]通过计算流体CFD,探究4种不同架空高度及3种风向对架空建筑周边行人区微气候的影响程度。

为达到改善住区环境的效果,在绿色住区规划与设计过程中,《绿色建筑评价标准》(GB50378-2019)强调场地风环境在夏季、冬季和过渡季对居民室外活动的舒适性影响与自然通风效果[15]。上述相关研究虽然从低层架空角度探讨了建筑风环境的影响,但对不同季节不同架空状况的自然通风影响研究方面仍较薄弱。本文针对武汉地区气候特征,通过对不同低层架空率在不同季节状况的通风状况进行对比分析,探讨适应地域气候特征的高层住区低层公共空间利用方式,为绿色住区设计与评价提供思路和参考。

2 研究思路与方法

2.1 室外风环境评价

近些年,风环境安全问题逐渐成为住区的焦点之一。从《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)、《居住区热环境设计标准》(JGJ286-2013)等相关规范要求来讲,风环境已成为衡量住区的重要指标。在住区室外风环境的影响上,主要表现在2个方面,即风速对行为产生的影响和热舒适的影响。从行为角度来讲,建筑局部空气流动的加强会对人的行为产生影响,甚至产生安全隐患;舒适性方面,风速作为调节室外微气候环境温度和改善空气质量的重要参数之一,同时还需兼顾温度、湿度、太阳辐射等相关影响因素。针对上述方面,国内外相关研究从人体行为安全性角度提出了风速的上限。日本学者村上周三和森川泰成综合温度对风感的影响,从安全性和舒适性2个角度提出了风速的评价准则,将风速影响分为4个区间:引起人体不舒适的强风范围;舒适风速与不舒适强风之间的过渡范围;人体舒适风速范围;引起人体热不舒适的微风范围[16]。

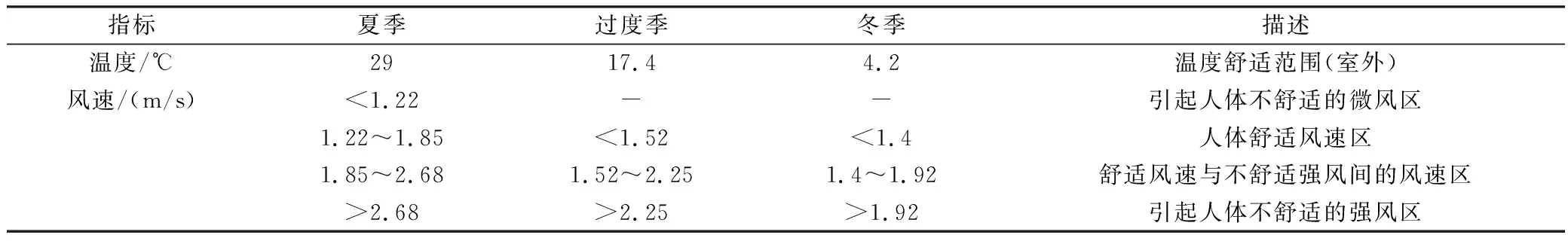

从建筑室外环境舒适性角度来讲,不同强度风速的变化对人体舒适度产生直接影响。参考V.Olgyay的生物气候图舒适指标评价和上述日本学者提出的风速评价准则,研究中选取不同季节、不同强度的风速变化对室外舒适性的影响进行评价。同时,结合夏热冬冷地区武汉地区不同季节风速强度变化影响,确定不同季节风环境的评价范围,见表1。

表1 室外风速评价标准(武汉地区)

2.2 底层架空率方案设计

高层住区受到不同场地与交通环境的影响,其建筑密度和布局形式也会有所差别,同时也将直接影响不同架空率情况下的通风效果。笔者通过调研武汉市已建(8个)和新建(10个)的高层住区发现,临近城市干道的高层住宅近85%以上与裙房相接。为更好地针对不同高层住宅底层架空方案展开研究,按照

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)、《低能耗居住建筑节能设计标准》(DB42/T559-2013)对居住建筑节能要求,并考虑《城市居住区热环境设计标准》(JGJ286-2013)中对不同气候区的低层架空率要求,设定不同住区底层架空率方案下的五组方案进行对比分析,见表2。

表2 高层住区不同架空率方案说明

考虑到实际住区中建筑布局、平面尺寸与室外空间对场地风环境的影响,研究中选定行列式的板式建筑布局,建筑单体尺寸为60 m×20 m,并在分析模型中设定周边的底层商业裙房。与此同时,在建筑密度相同情况下,设定不同的低层架空方案,使得架空率分别达到0%、20%、40%、60% 和 80%,针对不同方案下住区风环境进行对比分析。

2.3 数值模拟边界条件设置

研究中,不同季节工况条件参照《建筑节能气象参数标准》(JGJ/T346-2014)和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)标准规定,选用武汉地区常用的风向及风速参数,见表3。

表3 武汉市室外风环境模拟基础边界条件

在边界条件的设定中,参照《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T449-2018)中4.2.1~4.2.3条款要求,采用CFD数值模拟软件PHOENICS对不同方案不同季节的住区风环境进行模拟分析。其中,将地面看成是无滑移边界,即速度为0;假定出流面上的流动已充分发展,流动已恢复为无建筑物阻碍时的正常流动,故其出口边界相对压力为0;建筑物的表面设为有摩擦的平滑墙壁。其他边界面均设为自由边界。模型计算网格为85693。

结合上述住区风环境评价思路,分别选取S、v、v1、v2、v3和v4 5个参数进行评价分析。评价参数定义如下:①S为室外舒适风区面积与整个建筑区域面积的比例, 该值越大,说明建筑组团中室外舒适风区在小区内覆盖的面积越大,风环境越好,单位无量纲;②v为整个建筑组团中的平均风速,单位m/s;③v1,为整个建筑组团中室外引起人体热不舒适的微风区的平均风速,单位m/s;④v2,为整个建筑组团中室外舒适风区的平均风速,单位m/s;⑤v3,为整个建筑组团中室外舒适风速与不舒适强风之间的过渡区的平均风速,单位m/s;⑥v4,为整个建筑组团中室外强风区的平均风速,单位m/s。

3 底层架空自然通风影响关系分析

在武汉气候条件下,对上述不同架空率、不同季节的5种方案进行模拟分析,对比不同低层架空率对高层住区的自然通风影响。同时,为更好地进行统计和对比不同方案下的风速变化,依照建筑环境测试要求,选取住区场地环境内人行高度1.5 m处的300个点进行数据采集。

3.1 不同工况风环境评价分析

表4显示了不同架空率方案、不同季节下高层住区风环境的变化情况。从5种方案下不同季节的风环境对比来看,在不考虑场地内室外休息区、儿童活动区布置和建筑前后压力差变化的情况下,均满足了《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)的要求,即:冬季情况下,室外风速均小于5 m/s;过渡季和夏季,场地内人行活动区无明显涡旋和静风区。但由于受到底层架空的变化影响,不同方案下的风环境在不同季节产生了较为明显的变化。

表4 不同方案室外风环境模拟对比

3.2 不同工况风速影响关系分析

在高层住区规划设计过程中,为更好地获得空间体验和微气候环境,底层架空成为了重要的设计手段。由表5可以看出,在各季节下,随着底层架空率的增大,住区内各个风速区的平均风速变化趋势并不

明显。同时对比3个季节的平均风速区间和各季节方差,可以发现不同季节的来流风向与建筑夹角的影响相比较不同底层架空率设计而言,对于改善建筑组团内部风环境影响更加显著。

表5 风速变化分析 m/s

3.3 不同工况风影S值影响分析

图1反映了不同工况不同季节的风舒适区S值的变化。由对比分析可知,相比方案1的无底层架空而言,当底层架空时,住区场地内的舒适风区面积明显增大,进而影响了风影S值的变化。并且,从不同季节不同工况的S值影响对比来看,夏季S值提升更为明显,同无底层架空的方案1相比,方案2的S值提高了9.4%,达到了65.1%。随着底层架空率的不断增加, S值的提高幅度相对变缓,在工况3、工况4和工况5情况下,风影值S分别达到66.3%、64.2%和65.1%。

图1 不同工况S值对比

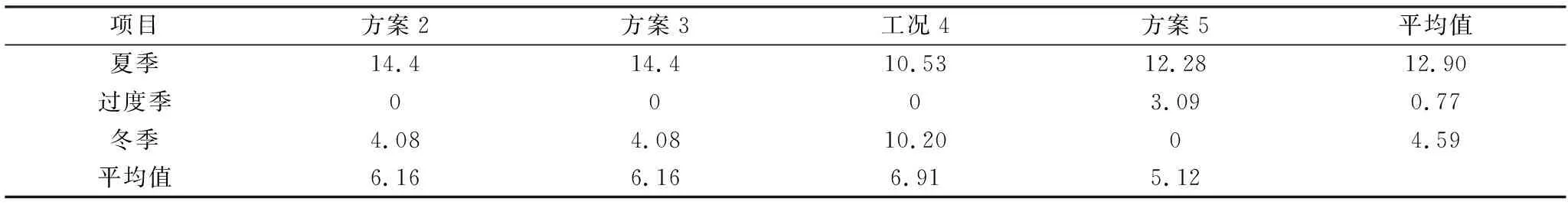

表6给出了武汉市3个模拟工况下,建筑底层架空率对S值的影响,对表中数据进行分析可知:建筑底层架空对改善高建筑密度住区的风环境效果较好,在不同季节下,底层架空率对建筑组团室外风环境改善的情况也有所不同,例如在夏季,底层架空率在20%和40%时,对S值的提升达到最大,达到14.4%;在60%的时候,对S值的提升达到最小,达到10.53%。在冬季的时候,底层架空率在20%和40%时,对S值的提升达到最小,达到4.08%,在60%的时候,对S值的提升达到最大,达到10.2%。从S值的平均值来看,底层架空对夏季的建筑组团室外风环境提升最大,对过度季的建筑组团室外风环境值提升最小。其中,当建筑底层架空率达到60%的时候,对各季节建筑组团室外风环境的提升最大,达到6.91%。

表6 建筑底层架空率对S值的提高

4 结论

通过结合地域气候特征和风环境评价,对武汉典型高层住区不同底层架空方案的分析,得出如下结论:

(1)底层架空对不同季节的气流组织并不总产生积极影响。随着架空率的增大,在不同季节风速影响变化不同。

(2)相较建筑底层架空设计而言,对建筑组团室外平均风速的影响很大程度上取决于入射风向。

(3)从适应地域气候特征角度来讲,武汉地区高层住区在有效增大夏季自然通风舒适区域,降低冬季强风区的前提下,底层架空设置在40%~60%之间较为适宜。

鉴于微气候湿热环境较为复杂,本文从不同架空率对自然通风的量化影响进行了分析,为住区空间设计提供思路和参考,对于相关因素对建筑自然通风的影响研究仍需进行。