对话车刚:我要留下西藏变革的一切

2022-09-14

《财经》杂志联合“巨浪视线”,推出系列影像专题视频节目——光刻。文艺评论家杨浪陆续对话数十位中国摄影家。通过访谈回顾摄影家们的创作与经历,再现他们镜头下的高光时刻。

本期嘉宾为摄影家车刚。

访谈/杨浪编辑/黎立

杨浪:我知道你刚从西藏回来。我们上高原晕,你是下来晕?

车刚:对。我在西藏工作30多年没有严重的高原反應,轻微的反应有,但不像别人头疼欲裂。我这个身体,天生就是为高原生长的。

杨浪:你老家是哪儿?

车刚:老家在山东,出生在辽宁丹东。

杨浪:那算是低海拔地区。你说你回北京来不舒服是怎么回事?

车刚:这就是低原反应,你越适应高原,一旦回到平原地带,反应越厉害,也叫醉氧,但是醉氧很舒服,每天晕乎乎的,就想睡觉。

杨浪:空气氧含量高了,会醉氧。今儿你缓过来了吗?

车刚:差不多了,为了这次访谈,每天晚上早早就睡觉了。

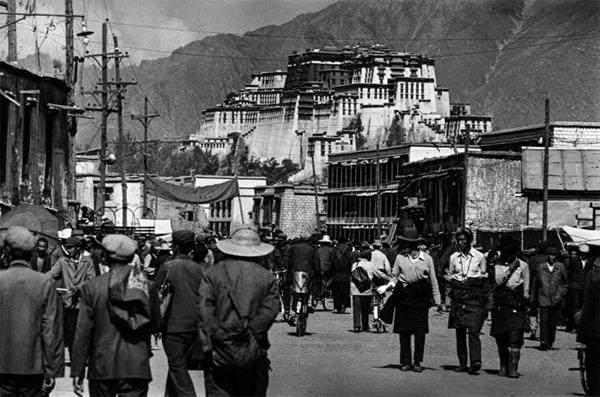

上世纪80年代的拉萨北京东路。摄影/ 车刚

进藏之缘

杨浪:谢谢。咱们就聊聊你的西藏,摄影界的朋友们都知道,你不是在北京就是在西藏,那么你本身的职业是在西藏还是在北京?

车刚:我的工作和生活都在西藏。我哥叫车夫,是《解放军画报》的摄影记者,我能走进西藏跟他有莫大的关系。

杨浪:在上世纪80年代我们就知道车夫,他拍了很多很棒的作品。

车刚:我从小受我哥的影响,那个年代考学是一种奢望,只想着有一技之长。我哥搞摄影,这也成了我从小的梦想,为了摄影,我还学过美术字,画过小画,就为将来搞摄影打基础。

上世纪80年代,一个特殊的原因,西藏很多汉族干部内调了,很多行业都缺人。车夫1982年去西藏采访,实际上他也一直在为我寻找机会,让我走上摄影之路。

恰巧在他和西藏相关领导聊天的时候,有领导说,“车夫,将来可不可以在北京帮我们介绍一些人,什么人都行,喜欢西藏,热爱西藏,有专业有能力就行。”我哥说“我弟弟学摄影搞摄影的”,领导说“那可以到《西藏日报》来”。这样我就去了西藏。

杨浪:去西藏拍西藏等于是你哥哥把你引上道的。

车刚:引到高原。车夫从西藏发来电报,问我愿不愿意来西藏,可以借调到《西藏日报》当两年记者。实际上我人在东北,接触不到西藏,对西藏也没什么印象,有这么一个机会我当然愿意去了。

杨浪:这时候你还没有去过西藏?

车刚:从来没有去过,这一说我就激动了。从1982年底开始办手续,1983年4月27日我飞到了拉萨。

杨浪:快40年了。

车刚:到今年进藏39年,实际上我在2017年退休了,在西藏工作了34年。最早在《西藏日报》做摄影记者,借调两年期满报社留我,进行双向选择。第一,人家看你的能力、水平、文凭各个方面;还有一点,个人喜不喜欢西藏,你的身体适不适应。正好两头都乐意,就这样留下了。

杨浪:相当于退休后才回到了北京。即便退休了,你每年还老在西藏待着?

车刚:对,因为我拍了一辈子西藏。

杨浪:这句话沉甸甸的。

车刚:26岁时离开丹东去西藏,在一个地方拍了30多年,60岁退休回京,所以哪里是真正的家乡?西藏已然是家乡,这一生一大半的时间是在西藏。

杨浪:印象里周围跟西藏有过从的记者、朋友、部队的哥们儿,包括僧俗两界,反正一说起来,没有不认识你的,你跟藏传佛教界也有很深的渊源。

车刚:对,在西藏你搞摄影,离不开这种特殊地域的佛教文化现象。

杨浪:太好了。你的特殊是一个东北人,却与西藏有长达40年的深切联系,一定有不少的故事。你全程记录了西藏这40年的发展,这是中国改革开放的重要组成部分。之前,我们已经访谈过很多朋友,今天很想听你讲讲你眼中的西藏,你镜头里的西藏。

牧区的百姓冒雪在青藏铁路施工现场,盼望着吉祥天路早日建成,幸福火车开进西藏。摄影/ 车刚

道班之谊

车刚:上世纪80年代,西藏刚开始跟随改革开放的脚步,发展还是比较慢,因为它的基础太差了。进入90年代以后,党中央更加关怀西藏,全国人民支援西藏,中央拿出了大笔的资金,发动各省市、各大企业全面支援西藏。

杨浪:举全国之力。

车刚:是的。我们原来一个领导说西藏的发展迎来“跨越式发展”。因为西藏社会本身就是跨越式的,从一个封建农奴社会一下子步入到社会主义时代,它本身就是一种跨越。但那个时候经济还没有跟上,虽然人们的生活水平也在变,但是幅度太小、太慢,进入上世纪90年代,在党中央和全国人民的支援下,西藏才真正实现了跨越式的发展。

这一次跨越体现在各行各业,最为突出的就是交通的改变。早前拉萨只有八角街附近修了几十公里的沥青路面。

杨浪:你刚去的时候,拉萨只有八角街周边有沥青铺的路面?

车刚:是的,拉萨市区到机场是沥青路面。从那儿以后,整个青藏线、川藏线开始改扩建。

杨浪:公路进藏有四条,青藏线、川藏线和滇藏线,阿里那边的新藏线是最艰苦的。一般人进藏,就是青藏和川藏这两条陆路进去。

车刚:对,那时候进藏,很多人都要坐大轿车,飞机每天有一班就不错了,有的时候一周就两三班,飞机还特小,一百来个座位。

杨浪:对,虽开通航线,但航班很少。

车刚:主要交通还是靠公路。川藏线要翻几座大山,青藏线虽然路平,但是海拔高,平均都在4000米以上。

杨浪:交通状况的改善,你都有影像记录?

车刚:基本上都有,我喜欢拍老公路,不管走到哪儿,我觉得有意思,我就把它拍下来。比如说5231米的唐古拉山口道班。

杨浪:那是一个著名的道班。

车刚:有天下第一道班之称,我前后拍过唐古拉道班两三次,我没有高反,每次去都和他们住在一起。拍他们工作和生活,大家特感动,把带的肉和酥油茶等美食和我分享。最后我要走了,他们在道上帮我拦车搭车下山。

杨浪:你那时候采访是搭车过去,报社没配车吗?

车刚:各个单位的车是有限的。假如有重要任务给你派个车,一个组两三个人,一个领导带着一个文字记者和摄影记者。此外,你想到哪里采訪,得靠你个人关系,哪个单位说我们要下乡去阿里,还有一个座位,你去不去?你要能搭得上车,那很了不起,经常是靠记者们自己解决交通的。

杨浪:这也锻炼了记者。

车刚:道班的师傅帮我拦下一辆齐头东风车,是个体户的车。他们说:“这是我们的好朋友,他是个记者,你不能在路上收他钱,让他买烟买酒,请你们吃饭,要不然你再走这儿的时候,你的轮胎要爆的。”这把我感动坏了,流着泪跟他们一一拥抱作别。

杨浪:按道理说,这种捎带路都要交钱的。

车刚:是的,有的人要,有的人不要。你坐人家车也不好意思,那时候路况差,路途远,时间长,到哪个小店吃饭,搭车人掏个钱请师傅吃饭抽烟也很正常。这些道班工人对我特别好,前两年我又把当年拍的照片洗了一部分,托朋友给他们捎过去了,他们看到照片特感动,说还记得我。

安多强巴大师在指导青年画家。摄影/ 车刚

语言之憾

杨浪:你作为一个东北人,你的语言怎么解决?

车刚:一开始进藏,自己并没想长期在西藏工作。只想着好好搞点艺术创作,参加一些影展、比赛,获个什么奖,以西藏为跳板,也许就回北京了。

杨浪:这个有趣,有不少摄影家都讲过为获奖而拍摄的心路历程,最后都因为挚爱而摒弃了误解。你一开始也是这样想的吗?

车刚:年轻时想法很简单,就是把西藏当做跳板,就没有好好学藏语。

后来对外开放搞旅游,自治区领导直接把我调到旅游局去,搞对外宣传。在机关里跟同事在一起,大家基本上都讲汉语,偶尔说几句藏语,所以我只懂一点点简单的藏语。

杨浪:常用的生活对话能明白?

车刚:会一点,比如吃饭、问路。还有一些对话我能猜出来。

我虽然在西藏待了将近40年,但就是不会好好地设计自己,我对一些东西的兴趣好像很淡很淡,有照片拍就行了。

杨浪:面对不会汉语的采访对象你怎么交流呢?

车刚:这也是我的一点遗憾。我拍了很多专题,涉及一些老艺术家、老艺人,你要谈更深更广领域的东西,只能带翻译。但是翻译有时候有时间,有时候没时间,偶尔他也不一定给你很认真地全翻完。

我认识一位老画家叫安多强巴,他是西藏最好最有名气的宫廷画师,上世纪80年代就是西藏美协主席。我有幸记录了他晚年生活的最后20年,给他拍一些资料,包括他创办学校,办一些事,都是我在给他跑前跑后。

他跟我讲,“车刚,你的藏语一丝丝,我的汉语一丝丝,我们两个心里有很多话想说,但是没法交流。”在他90高龄的时候画了一幅唐卡送给我。

杨浪:专门给你画了一幅唐卡。

车刚:他的画不像传统唐卡那种中规中矩,他把西方绘画的写实跟西藏的唐卡结合在一起,非常注重故事性。

在布达拉宫里的历辈宗教领袖的画像都是他画的,罗布林卡有一个经堂,经堂里的释迦牟尼的顿悟像,大金宝座旁边的僧俗官员的大壁画,都是他画的。

杨浪:壁画?

车刚:壁画,他也画唐卡,他最著名的一幅画是献给毛主席的,按照毛主席当年在开国大典穿的黄呢衣服,招手,周边画了一圈小画,是解放军进了西藏怎么样帮助藏族人民学习文化、看病、劳动,反映军民关系的画作。以此表达我们藏族人民对毛主席的敬爱之情。

杨浪:这幅作品现在哪?我非常想看。

车刚:在北京民族宫,是国宝。

说到语言这个问题了,刚才讲的这个故事算是一个插曲。当我转向拍摄专题以后,发现这是自己的一个缺憾,如果语言通畅,我可能会把握得更好。

尊重民俗

杨浪:你刚才说的安多强巴,他还在吗?

车刚:他已经圆寂了,我是送他到天葬台的其中一个人。

杨浪:他有宗教身份?

车刚:普通百姓都要上天葬台。

杨浪:天葬的过程你都拍了?

车刚:都有。但是按照民族习惯和管理规范,是不能发的。

我得感谢王文澜,有一次我跟王文澜聊天,文澜眯着眼睛问我,“天葬拍了吗?”我说“没有”,“为什么不拍”,我说“一个是地方法规不让拍,你也发不出去。第二,我怕那个血乎乎的那种场面”,他说“你该拍,发不发是一回事,应该有这些影像资料”。

后来我专门回去拍了,通过活佛帮我写的介绍信,去到西藏最好的一个天葬台。把整个天葬的过程记录并保留下来了,但是我绝不外传,要尊重当地的民俗习惯。

杨浪:就是说作为人类学、民族学的记录,应该有这部分的内容,但是基于纪实摄影的伦理和对民族民俗的尊重,这种作品一般不刊发。

车刚:对,总之你不要去猎奇。后来有很多去西藏的人,他们通过拍很猎奇的东西来讲故事,这不可取。

我把自己定位为生活在西藏的摄影师,几十年如一日,就是要留下西藏变革的一切。

杨浪:对,咱们说回来西藏这几十年的变化,上世纪80年代去西藏是一件很稀罕的事情,2000年以后,特别是青藏铁路通车以后,天堑变通途,旅游业的发展和各地对西藏的支持,使得西藏跟各地的联系越来越紧密。在这一过程中,想必你一定有大量的影像。

车剛:我有很多记录上世纪80年代西藏社会生活的老片子,我一直在拍。

杨浪:西藏那个年代那个状态的影像,越放越珍贵。

2017年,西藏盲校创始人萨布利亚和保罗,在日喀则边雄乡盲校分校,与学生和老师及工作人员合影。摄影/ 车刚

德国盲女萨布利亚发明了藏盲文,成立了盲文无国界组织,与西藏自治区残联合作,创办了拉萨盲人学校。摄影/ 车刚

盲校义工

车刚:对,所以每次回西藏之前,我一定要再看看当年的老照片,然后再去寻找现在的拉萨是什么样子的。

我有个主题摄影,拍的西藏盲童,前后拍了25年。

杨浪:盲童,藏族失明孩子的专题?

车刚:对,这是我给他们出的书,这里面的照片,90%是我拍的。

杨浪:25年,孩子们都长大了。

车刚:长大了。我在1997年认识创办这所学校的德国姑娘萨布利亚,还有另一个荷兰小伙子保罗,他们当时在拉萨筹办这所盲校。

杨浪:这是一个国际交流项目?

车刚:跟西藏残联的国际合作。

杨浪:盲文是国际性的?

车刚:有英文,有汉文。

杨浪:我们的孩子肯定是学汉文的吧?

车刚:他们是学藏盲文。

杨浪:这个知识我是第一次知道,盲文还有藏盲文。

杨浪:你刚才说的这个德国姑娘她自己也是盲人?

车刚:是的,她学过藏文化,发明了藏盲文,创办了“盲文无国界组织”,在拉萨创办了拉萨盲童学校。从1997年开始筹办,陆陆续续接收了很多盲人孩子。

杨浪:也就是说你记录了这所盲校的25年,得给我们讲讲他们的故事。

车刚:我是怎么走进他们的呢?有一次在拉萨妇幼保健医院看望前同事达尔基生病的孩子,无意中我们从病房的阳台看到下面老宅子里有几个孩子,阳光下,他们有时候一二十分钟都不动,显然是有身体缺陷的,另外还有两三个老外进进出出,我就跟达尔基讲,我说这里一定有故事,待会儿咱俩过去看一看,他说好啊。

杨浪:孩子行为不正常。

车刚:对,我俩骑着自行车就去了,原来盲校刚成立,租借在朗顿巷10号,有四五个孩子。

当时在藏族传统的观念里面,盲人怎么能去读书呢?不可能的。萨布利亚让别人带着她骑着马到农牧区去找盲童,把他们请到学校来读书。

杨浪:这是一种可贵的人类精神。

车刚:对,你看,这是萨布利亚,这是保罗。

杨浪:他们是两口子?

车刚:一开始不是,保罗是荷兰人,他们在街头小餐馆认识的,保罗说你创办盲校申请成功,我就来做你的助手。工作中两人相爱了,结了婚,但是他们不要孩子,西藏盲童都是他们的孩子。

拉萨盲校在2020年结束以后,他们在印度创办了世界盲人大学,给世界各个国家培养盲人创业管理者,很了不起的。

2009年萨布利亚被央视评为感动中国十大人物,成为在中国特殊贡献的外国专家,温总理给她颁奖。

杨浪:你一直追踪着这个主题,这本书是哪年出的?

车刚:有十多年了。我从1999年正式开始拍他们,我自己也变成了他们中的一员,因为外国人进藏是要办工作签证的,萨布利亚可能最多一个月,保罗有的时候能来两次,但是平时谁来打理呢?

杨浪:对呀,平时呢?

车刚:所以很多的事情都是我在帮他们跑前跑后。

杨浪:你具体地参与到这个学校的事务了。

车刚:我不参与管理,就是帮助办事,绝对的义工。虽然盲校是个慈善机构,但是做起来还是很难的。

杨浪:对,想都想得到,怎么跟孩子们沟通,怎么教育,师资都是问题。

车刚:是啊!比如西藏有一个落后的传统观念,他们认为谁家生的孩子有聋哑、失明、兔唇、肢残等,一定是你前几辈没有好好信佛,是上天惩罚你。按照他们的逻辑来讲,这些残疾人是不会有好运的。

杨浪:歧视,基于身体的歧视。

车刚:落后文化的偏见,他们不相信科学。正常来讲,文明发达地方的家庭如果生了一个孩子是盲人,绝不敢轻易再生第二个,他们会通过医学鉴定,调整身体,没问题了才敢再生。但在西藏不是这样的,生一个有问题就再生一个,我知道在西藏最多的一户人家生有七名盲人。

杨浪:是近亲基因造成的?

车刚:有基因,也有自然条件的影响。比如说本来是一个普通的眼疾,他不相信科学,不到医院去看,再加上基层医疗条件差,他们就去寺庙找僧人,僧人也没有好办法,眼睛就越来越坏,耽误了最佳治疗时间。

班典久美只有5岁,是当时最小的盲童学生。摄影/ 车刚

快乐的盲校学生。摄影/ 车刚

索朗旺堆是盲校毕业的学生,后来成为盲童幼儿园的音乐老师。摄影/ 车刚

尼玛旺堆也是盲校的毕业生,出国留学后,当上了盲校的校长。摄影/ 车刚

尼玛巧巴从盲校毕业后,考上了大学,这是她利用假期回盲校参加活动,她向萨布利亚校长献上哈达,以表感恩之情。摄影/ 车刚

榜样力量

杨浪:车刚,我忽然想起来,天下人都知道海龙拍农村孩子读书难问题,但不知道你跟踪记录了20多年的盲童学校,给他们做义工的事。

车刚:我非常欣赏和敬佩海龙,他是我的榜样,所以我一直在拍拉萨盲校。

杨浪:海龙的纪实摄影催生了“希望工程”的落地,展现了社会价值,改变了许许多多孩子的一生。其实你做了同样的事情,用镜头记录盲童就学,我相信这种记录也会给人们的歧视观念带来修正。

车刚:对。所以我们要和盲人孩童交朋友,让他们拿着盲杖走进八角街,走进人群,自信地走进社会。

杨浪:以前西藏盲人是没有这个习惯的,现在要培养盲童具备这个意识。

车刚:对,过去都躲着人。现在他们有的出国留学了。

杨浪:还有出国留学的?

车刚:你看这本书,盲人演讲师,到清华、人大演讲过,到国外演讲过。

杨浪:他用藏文演讲吗?

车刚:用英语,他留过学。一开始父母带着他在拉萨沿街乞讨,后来在盲校接受了教育。

杨浪:《我不要三天的光明》。

车刚:对,书名是他起的,很有个性的一位盲人,后来还当了盲校的校长。

杨浪:尼玛旺堆,曾经的流浪孩子,在盲校受教育长大的。现在是盲校的校长?

车刚:在盲校结束之前,他当了十年的校长,他是盲童的榜样。

杨浪:这些故事听了很让人触动灵魂。

车刚:我曾经给每个孩子做采访、拍照片,问他们家是哪儿的,多大年龄,眼睛是怎么回事,从最初的接触到持续走进他们,还做过一些小的视频,算是完整记录下来。

杨浪:你是用汉语还是藏语,或是用英文跟他们交流呢?

車刚:我用汉语,我请了翻译。现在他们有几个孩子汉语非常好。

杨浪:盲校的老师还给他们教英语?

车刚:教英语,英语教学非常好,给盲童们讲很多有关文化的传说和故事,激发他们的想象空间,可以说盲校大大改变了这些孩子的命运。

西藏有120万平方公里,300多万人口,人居分散,盲人居住环境也很分散。盲校成立以来,信息逐渐传开,农牧民也都带着盲童孩子来了,他们会在学校旁边租房子待上几天,看一看盲校到底是个什么样的学校,后来发现如同进了一个爱的天堂,才放心返乡。

杨浪:西藏也是九年义务教育吧?

车刚:现在高中都是义务教育了,国家给的教育条件越来越好。

吉拉是盲校第一批学生,也曾去国外留学,她创办了中国首个盲童幼儿园。摄影/ 车刚

社会支持

杨浪:从你跟《西藏日报》的这位前同事在阳台上偶然一瞥,发现故事,追踪到现在,一追就是25年,难能可贵啊。那么盲校的经费怎么解决?

车刚:一方面靠国际支持,因为萨布利亚是德国人,德国也很关心西藏,资助了盲校的大部分经费。另一方面,国内很多企业家也纷纷伸出援手,很多是我带进去的。

我走进盲校,帮助他们,不希望他们在政治上出现问题,既然让我帮,我要负责任,我希望带进去的企业家们也要对我负责任。

杨浪:我明白了,你在这个学校的存在其实很重要。

车刚:应该是。我的朋友走进西藏,我都跟他们讲拉萨盲校的故事,比如王石、上海玉佛寺……这个是法尔胜泓昇集团的周建松周主席,他也喜欢摄影,拍得很好,这个企业原来是搓草绳、纺麻绳的,后来成为亚洲最大的钢缆、光纤企业。还有一些……

杨浪:中国的民营企业,从搓麻绳搓出来钢缆了。

车刚:周建松是无锡人,他第二次进藏,我就跟他讲盲校的故事,他说车老师,我们给他搞个基金,我说搞基金管理很麻烦,因为老外不在,日常学校管理的又是盲人,我只是在外围帮助他们。

他说那做什么?我说这个盲校我已经拍了十年了,每个人都有故事,老师、保姆、爸爸妈妈,我们管保姆都叫爸爸妈妈。我们把他们的故事写出来,出成书,让更多人了解他们,走进他们,帮助他们。好,做预算。当时这本书我做了16万元的预算,他说不够,经费不封顶。

杨浪:出的就是这本书?

车刚:是的,我们用最朴实的语言,讲最感动人的故事,这本书在江苏法尔胜集团首发式一次卖了将近30万,给学校又送了5000本,还做了2000本英文版。

杨浪:我意识到是这样,随着改革开放的深入,西藏人民的状态和生活已经为外部世界、为国际社会所关注,才会有萨布利亚和保罗把国际化的公益慈善事业带进西藏,促成了藏盲文的产生,盲童受到了教育。从无到有,并得到国内外广泛的协助。

在这个过程中又有车刚你这样的摄影家的积极介入,你用自己在文化界、摄影界的影响,使更多中国内地的民营企业家关注盲童,加入到盲校的建设事务中。所以雪球越滚越大,它真是一个文化现象,难怪萨布利亚成为中央电视台感动中国人物,总理要授予她对中国人有贡献的专家。你的影像和积极的社会联动起了非常重要的作用,展现了西藏盲人生活面貌的改变。

车刚:我记录的是盲校如何改变他们的命运,这是西藏社会进步的一个例证。

杨浪:你这几十年在西藏的深度介入,整个西藏都跑遍了吧?

车刚:西藏70多个县都跑遍了,多跑路也不一定就能多拍到好片子,后来我拍专题更需要一心一意地进行重点关注。

杨浪:盲校这个事做得很漂亮,还有刚才说的画家安多强巴。

车刚:多年前我把王石带进盲校,此后他每次飞拉萨,肯定会到盲校去看望孩子们。他发动万科员工捐款,为盲校做了很多事。我们也出了书,做了音乐光盘,因为孩子们的歌声是最美的,万科在深圳有活动,王石会请一些盲人代表到深圳参加活动。

杨浪:把孩子请到深圳去唱歌?

车刚:参与一些社会活动,不单是万科的活动。王石也带了很多人走進盲校。

一位毕业于盲校叫吉拉的盲人姑娘,她创办了盲童幼儿园,专门照顾盲人小孩儿。

杨浪:这个故事线真长,从这里毕业的女孩子又创办了盲童幼儿园,西藏有这么多的盲童?

车刚:有,西藏患眼疾的人特别多。

杨浪:西藏眼疾的比例特别高,海航当年还曾组织白内障专家专程去西藏进行义诊。西藏眼疾跟高原有关系?

车刚:有关。吉拉创办了盲童幼儿园以后,得到社会的关注,但是有关部门说你没有资质,不能办学,办学是有严格管理规定的。

杨浪:幼儿园资质。

车刚:由于没有幼师教育资质等原因,两年后盲童幼儿园关停了,吉拉也就失业了。

我把这件事跟西藏阜康医院的王斌董事长说了,王斌到盲童幼儿园一看,特感动,承诺给一些经费,另外所有孩子和老师的常见病到他们的私立医院来看病,全都免费。

杨浪:这家医院是藏医院还是西医医院?

车刚:西医。吉拉失业以后,经我推荐去了阜康天使基金担任副秘书长,现在已经是秘书长了。当时我说:“一个在爱心中成长起来的盲人,到基金会可能会发挥更好的作用。”王斌采纳了我的意见。

王石等为盲校募集的钱没花完,去年王石得知吉拉在阜康天使基金工作,就决定把剩余的钱转到那儿,要求这些经费还用在盲人的身上。

一个王石,一个王斌,很有缘,专门成立了一个基金。王斌说了,王石出多少钱,我就出多少钱,我给配套。我们坚持把这笔钱用在盲人身上,虽然盲校没了,但是很多盲人创业很难,需要培训;很多家人治病需要钱,急需资助。

杨浪:你做的都不是摄影的事了,完全是社会慈善和公益,用你的力量串联爱心,为盲人做事,顺便拍片子记录过程。这次进藏也是跑盲校的事吗?

车刚:对。今年2月我又回到拉萨,重新采访那些创业的盲人家庭。王石也建议我把盲校和盲人创业的事出书、办展览,让更多的人关注盲人。

杨浪:兄弟,你已经把我感动坏了,这是你这一生中做得非常漂亮的一件事。

车刚:再次走进盲童家庭,跟他们聊天,做笔记、拍照片、拍合影,陆续拍了十几个家庭,包括他们怎么创业,孩子们现在有什么新的想法,一一记录。

这次相聚,孩子们说:“叔叔,虽然过去您经常到学校来,但是您还有其他工作,每次来待两三个小时就得走,这次天天和我们在一起,我们很开心。”

杨浪:他们看不见你,但是知道你每一次的到来。

车刚:去盲校拍摄的时候我不说话,等快门一响,孩子们就知道叔叔车刚来了。还有孩子摸着我的肚子,就知道我来了,那时候我比现在还胖。

孩子们最爱吃我给他们做的红烧肉,因为他们不能吃鱼,不能吃带小骨头的东西,一是藏族不吃鱼,二是怕卡住,所以我经常给他们做红烧肉,我的红烧肉在盲校特有名。

杨浪:叔叔车刚来了有红烧肉吃,这个片段很生动。接下来咱们聊点藏族文化的话题。

你作为一个汉族纪实摄影师扎根西藏,面对藏族文明的演进,如何记录他们的精神生活?

从空中看拉萨的变迁,上图摄于上世纪80年代末,下图摄于2000年。摄影/ 车刚

朝佛路上,四个昌都年轻人,拉着板板车,装着简单的食品和生活用品,怀着一颗虔诚的心,磕着长头,用身体丈量着向着圣地拉萨的朝圣路。摄影/ 车刚

心向拉萨

车刚:这种精神生活,凡是老西藏人都很注意,比如说在公共空间、在宗教环境下行路、说话,一系列的事情都要尊重信教群众的习俗和信仰。我们要长期观察老百姓的一举一动,包括拍照片都是这样,走进一个家庭,成为朋友了,我才开始记录。

有一次,一個藏族朋友和我说:“车老师,你能把我们孩子的底片给我吗?”我说“怎么了”,“我们孩子跟别的小孩玩时,墙塌了,把他砸死了”。这怎么办?你就得给他,因为他们相信人有轮回转世。

杨浪:他不是简单的要个底片。

车刚:不是。藏区普通人去世后,都要把照片烧掉,人才能轮回转世。只有那些对社会有巨大影响的高僧大德,比如班禅,他们的影像会被保留下来。

杨浪:碰到这种情况,你还真得把照片、底片找出来还人家,这是一种尊重。

车刚:对,这必须尊重。有一次我们办展览,观展者发现其中一幅人像是他家亲戚,亲戚已经去世了,他就提出能不能撤下这幅肖像照,我让工作人员把照片摘下来,送给人家,他们怎么处理让他们处理去。

杨浪:在民族地区基于信仰,必须从纪实摄影的伦理上尊重他们。

车刚:对,是这样。

杨浪:印象里,许多拍西藏题材的摄影家,都有转山、磕长头等反映民族信仰的动人片子。

车刚:是的,这种宗教活动往往是最出片子的,我也去转过山,拍过不少。藏族老年人不愿意让你拍照片,他觉得拍照片就把他的灵魂带走了,转山时遇到不认识的人,拍摄要慎重一点。到现在有些年轻人开朗了,愿意让你进行拍摄。

杨浪:藏区的年轻人心态更开放。

车刚:对,藏区包括了西藏、云南、四川、青海、甘肃等地,藏族百姓一生中能到拉萨去朝拜一次,就觉得圆满了,拉萨是佛教圣地。

杨浪:就像穆斯林要去麦加一样。

车刚:对。拉萨翻译过来就是佛教圣地。拉是山羊,萨是土,山羊背土填湖,修建了最著名的大昭寺。

杨浪:这个地名还有这个故事。

车刚:对。藏民主要沿着川藏线、滇藏线徒步而来,有的纯磕头来的,也有搭货车来的。千里迢迢,有的要花上几个月,有的路上得病去世了。但是呢,只要朝着拉萨的方向就是吉祥的。

杨浪:心向拉萨就是吉祥。

车刚:有一年冬天我跟拍朝圣拉萨,在格尔木等到了朝佛的车,跟着他们走了六天,拍他们风餐露宿朝佛的整个过程。

杨浪:去朝圣没有季节限制?

车刚:主要在冬天。从摄影角度来说,冬天的感觉更好,藏民身着大皮袍,夏天的藏装视觉上就太弱了。但根本的原因是冬天不放牧了,庄稼收完,农闲了,也有了收入,正好又在藏历新年之前,背上钱,送到寺庙去。

杨浪:这里有很多民俗学知识啊。

车刚:比如说丰收了,感谢佛祖保佑,得送钱去;没有丰收怎么办?恐心不诚,更要加倍供养佛祖。

朝拜完拉萨,走走亲戚,买些日用品、佛教用品再回家,相当于现在旅游一样。

那次我就跟着他们的车走了一趟,作家吴雨初老师写的文字,刊登在台湾的杂志上。

杨浪:一路从格尔木奔向拉萨。在拍摄的过程中,你如何化解他人的拒绝?

车刚:由于民俗或个人习惯,有的老年人不太愿意让你拍,我的经验就是你可以跟他微笑,我觉得任何人都不会拒绝微笑。另外我每个相机上都有吉祥结,活佛都会给我们送吉祥结,等于给我的相机开了光,有的人能认出这个吉祥结是哪个活佛赐给的。

杨浪:一看这个吉祥结就知道是哪个活佛的。

车刚:我还会几句念经的藏语,有一次一位老妈妈误会了我,她拿着拐杖颤颤巍巍走过来,像是要敲打我,还有两三米到我跟前时,听到我念经的声音,她一听就笑了,摸了摸我的吉祥結,这完全是一种自我保护。

杨浪:听你在念经,再看着你相机上那个吉祥结,放过了你。

车刚:对,紧张关系一下子就缓和了。人家不让你拍的时候,最好不拍,干吗惹得别人生气呢?人家不高兴了,你拍的东西再好,这个故事也没法讲。我对影像的自我要求,首先是尊重。

杨浪:跨文化交流中第一位的就是尊重。

直面问题

车刚:我很荣幸当了一届西藏自治区政协委员,经常针对在基层采访中发现的问题,谏言献策。我是见证了西藏、见证了拉萨的发展,我也发现了很多问题,这些问题,我们稍微动一下脑筋,稍微人性化一点,就可以做得更好。

杨浪:是这个道理。

车刚:拉萨有个拉鲁湿地,世界最大的城市湿地,1220公顷。1997年我跟报社记者达尔基发现湿地已经遭破坏了,很多人在湿地上建造小房子,开始种菜,湿地的流沙河、中干渠,根本看不到水,全是白色泡沫、饭盒。

我俩骑自行车去实地调查,拍照取证,回过头来去找市长反映情况。市长高度重视,我们乘坐市长的车,陪同他去视察。那个周末,市长又让拉萨市相关的局委领导,全部过来看一看存在的问题。

掀开流沙河水渠的水泥盖,全是白色饭盒。

杨浪:白色垃圾。

车刚:捞出来以后水都是黑的。市长跳过水渠,用脚踹围地种菜的木桩子,我跟在后面拍了他一个侧身,这张照片很有意义。

之后市长下令,这个周末全部清理干净,他是一个康巴汉子,叫洛桑江村。

杨浪:藏族同志。

车刚:是的,市长、自治区主席必须是藏族人担任。

杨浪:从此改变这块湿地的面貌。

车刚:对,搞清理的那几天,连监狱里的服刑人员都参与进来了,清理中干渠和流沙河的照片我都有。

杨浪:而你用你的镜头,用你记者的身份向有关部门沟通,解决了不少问题。

家国情怀

车刚:每个摄影师都有自己受教育的背景、生活习惯、工作环境,每个人有自己的选择。我一直在尽一个摄影师的社会责任,也因为身在西藏显得不一样。

我再给你举个例子,那曲索县有个索赞丹寺,藏北比较大的寺庙。当年叛乱的时候,叛乱分子残害了不少解放军和军工。

杨浪:罪孽深重。

车刚:匪患盘踞高山寺庙,久攻不下,最后派飞机给炸了,这个寺庙也受到一定程度的毁坏。后来进入上世纪八九十年代,国家落实宗教政策,政府拨款重建,加上活佛化缘,信众捐钱,寺庙修得金碧辉煌的。

可寺庙小路这边的斜坡上,立着63座没有墓碑的坟墓,院墙是土夯垒的,都被踩平了。

杨浪:这是烈士陵园?

车刚:烈士陵园。墓地上全是薅草,坟茔像一个一个的土疙瘩,老百姓拿木头钉做木桩,在那里栓马、放牛。

我默默地进行拍摄,然后给有关领导写了一封信……

杨浪:把照片也寄去了?

车刚:一起寄去的。国家可以出几百万修复寺庙,为什么那些为解放西藏、建设西藏牺牲的烈士们连个墓碑都没有,我说假如哪天烈士的后代进藏祭拜父辈,看到这种情景是什么感觉?

杨浪:有下文吗?

车刚:没啥消息。又过了两年,我从林芝、昌都又绕到索县,我问县里的组织部长、宣传部长,“今天是清明节,你们干什么了?“车老师,我们徒步到烈士陵园扫墓,看了很寒心,没想到,我们的烈士陵园惨不忍睹啊!”

后来我就说“你们准备怎么做”,他们说“我们想跟民政要专项资金,如果没有经费,我们干部、职工捐款维修陵园”。我说“我告诉你们,我就是前年给有关领导写信反映这个情况的人,民政部门我很熟,跟部队也很熟,需要我‘穿针引线,申请这笔专项经费,随时找我”。

那天我从兜里拿出500块钱,我说“我作为第一个捐款人,感到很高兴,终于有人管这个事了”。

杨浪:好事多磨。

车刚:次年“五一”小长假我又路过索县,正好天还没黑,我说先到烈士陵园看一看,结果还是那样。我说不住县里了,到地区去。

回到拉萨,节后一上班,我给索县有关部长打了一个电话,部长说“车老师,你是不是为了那500块钱啊,我们给您写了一个表扬信,寄到你们文联了”,我说“不是,我要那表扬信有啥用,‘五一我又路过烈士陵园,怎么还是那样啊,我告诉过你们我在拉萨,有什么事找我,咱们多沟通啊”。

后来我那曲文化局的朋友次仁龙培调到索县当县长,我跟他讲了烈士陵园的事,因为我俩都是自治区政协委员,同在一个组。曾经多次与他讨论烈士陵园的事,正好他到索县当县长,他表示一定把这件事情办好。

当地政府申请了将近200多万元专项资金,在第二年的年中,将烈士陵园翻修好了。修完后的一个星期,碰巧有烈士后代去了,当时的县长说,“车老师,幸亏我们修了,否则的话,烈士家属看到那样该多寒心。”

杨浪:我当过兵,打过仗,太知道祭奠烈士那份沉甸甸的情感了,就是别把他们忘了,他们保家卫国,舍身忘死,才有国家的长治久安,这个事做得太好了。

接下来给我们讲讲你的照片,我随便翻开摄影集,发现这个光用得好。

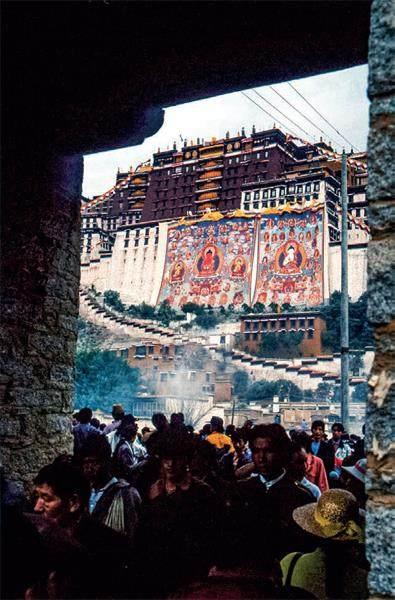

为庆祝布达拉宫维修竣工,专门举行了展佛仪式。因巨幅唐卡被掠走一部分,宫殿左侧留下空白。攝影/ 车刚

佛界。摄影/ 车刚

喝茶的藏北小伙子,在上世纪七八十年代,藏族青年男女特别喜欢穿军装戴军帽。摄影/ 车刚

影像作证

车刚:这张是在牧区,正好黄昏,用尼康400的头拍的。王文澜去西藏采访时,一看我没有长头,说“留给你用吧”。我在西藏工作,搞摄影,得到了全国摄影界很多人的关心和帮助。

杨浪:有意思,这还是文澜给你的镜头。这个特写也很动人。

车刚:对,牧区的人很喜欢戴军帽,尤其是林芝那一带。以前林芝一放露天电影,底下的观众像民兵一样,一眼望去,以为都是军人。

杨浪:这个也是在远处抓拍到的?

车刚:对,挺巧,他端了一个茶杯。

杨浪:这束光从哪儿来的?

车刚:茶杯的反光。

杨浪:这是一场视觉惊艳,你在几十年期间,拍了大量的藏族人民的生活形态。这个也很有趣,有细节。

车刚:这是在我房子里的一个摆设,帮朋友请人做佛像,还没有带回去,有一天我用哈苏拍反转片,把佛像和大昭寺的金顶拍在了一起。

杨浪:这中间隔了一个玻璃还是什么?

车刚:忘过片了,拍重了,一看这不是大昭寺的金顶吗?远处有布达拉宫。

杨浪:所以偶然性的“失误”,把布达拉宫、大昭寺的建筑和室内的佛像叠一块了,反而出现了意想不到的影像效果。

一年一度的雪顿哲蚌寺展佛,集天地人和吉祥图,祈祷着人间太平,万物吉祥。摄影/ 车刚

车刚:对,寺庙里必须有三宝,佛、法、僧。

杨浪:从摄影评论角度叫视觉异常,尽管是偶然得之,但是艺术有的时候就是这个味道。

这个也很好。

车刚:这个是燃灯节。

杨浪:藏传佛教的节日。

车刚:对,今年是宗喀巴诞辰、圆寂、成佛的同一天纪念日,在西藏各大寺庙还有老百姓的窗台上,都要摆上贡灯。

杨浪:你的拍摄是不用灯的是吧?

车刚:不用灯。

杨浪:但有恰到好处的自然光,这里细部的构造出来了,五官的特征也出现了,这些是你作为创作拍的?

车刚:真正创作的并不多,有很多场景都是有活动的时候才去拍,比如说像这幅大昭寺的金顶上的大法号,这个法器平时放在布达拉宫里面,只有活动的时候才拿出来。

杨浪:这张也很异常。

车刚:这是布达拉宫维修竣工庆典上搞的一次展佛,据说这缺失一半的唐卡在大英帝国博物馆。

杨浪:怎么讲?

车刚:被掠夺走了,抢走了。

杨浪:右边幸存的唐卡在布达拉宫珍藏着,你记下了布达拉宫修缮之后的第一次晒佛的仪式。

车刚:对。你像这个是哲蚌寺。我特别喜欢哲蚌寺,天、地、人、佛、自然融为一体,它不像有的地方展佛挂在高墙上,而是直接在山坡上展佛。

杨浪:这个场景现在还能拍吗?

车刚:拍不到了,这是在1998年左右拍的。

杨浪:这辩经的是在哪个寺?

车刚:大昭寺,每年一届的祈祷大法会,喇嘛集中在大昭寺,念一个星期到十天的经,这是领经师。诵经、辩经、考格西是大法会的主要内容。

杨浪:考格西是什么?

车刚:就是要考学位,你必须有20年以上读经的经历,通过层层考试,你才有资格考格西,最高的是拉让巴格西。

杨浪:这个场景是领经师和大家一起,要念十天的经。

车刚:对,你看这是监考官,大活佛,这些是参加考试的,下面这些人,包括信教群众,任何一个人都可以向应试者提问题。甚至这个问题是假的,你要是答,全场起哄,或者问题答错了,上万人起哄。

杨浪:还带挖坑起哄的,这是考官?

车刚:这是监考官,大喇嘛,大格西。

杨浪:这是班禅大师?

车刚:这是十世班禅。

杨浪:这至少是20年以前拍的。

车刚:对,都是上世纪80年代拍的,这个活动在1987年之后就结束了。

杨浪:这张太漂亮了。

车刚:这是供佛祖释迦牟尼12岁等身像的大昭寺,上空出现了彩虹,佛祖“显灵”了。我把它做成了招贴画,老百姓特别喜欢把它挂在家里。

杨浪:这张太有神圣的宗教意义了,真是可遇不可求。

车刚:对,西藏风光特别容易拍成糖水片,所以需要把桑烟、经幡等具有特殊地域文化味道的东西巧妙地揉进风光里,才可能更有意义。

在藏人心目中,所有的大山、大江、神湖、大树都是神圣的,你要给它拍照片的时候需要注意一些。

杨浪:这么美好的景色,这么纯朴的人民,这么虔诚的信仰,兄弟你在那里活了大半辈子,真值啊。

车刚:太幸福了。我退休了回到北京,当需要再去西藏的时候,从来都说“回西藏”。一回西藏就激动,有用不完的劲头,回西藏一定要到农牧区去才会有收获。

我想提醒大家,就是说不要光跑路,一定要多接触人,多钻钻帐篷。

杨浪:我都没见过你这么多好片子,还默默无闻地为西藏的进步做了那么多事情。

车刚:上一届西藏青少年发展基金会换届,一定要选我当副理事长,我说选我干吗,我又拿不出钱,“不是啊,车老师,就是因为你在西藏30多年默默做公益,我们才要选你”。

杨浪:这是你?

车刚:这是2013年我进藏30年时做的一本纪念册。

杨浪:这本都快10年了,到现在进藏快40年,不准备再做一本吗?

车刚:画册倒没想,我想赶快完成两本书,一本《西藏故事》,一本《盲童的故事》,都是通过图片讲西藏故事。

杨浪:最后再给我们讲一个故事。

大昭寺上空的吉祥彩虹,殊胜、祥瑞、希望。摄影/ 车刚

牧民帳内即景。摄影/ 车刚

车刚:这是1998年,我拍了《一个妻子四个丈夫》的家庭,他们和我像亲人一样。我拍的专题中的人物,最后跟我都成了亲戚朋友。比如刚接触的活佛不到2岁,现在25岁了,跟我是很要好的朋友。

杨浪:这个我有印象,这是他们当地的一个婚俗。

一说起西藏的事情来,老车滔滔不绝,这是构成他生命所有精彩瞬间的地方。今天我们聊到这儿,希望观众朋友们记得,有一个叫做车刚的摄影家,他在西藏度过了大半生,记录了那个地方的山川、风物、人情、精神和文化,默默地做着公益,成为汉藏之间的一座特殊的桥梁。

车刚:好的,谢谢你,谢谢大家。