四川盆地南部地区深层页岩气勘探开发新进展与挑战

2022-09-14陈更生吴建发张小涛

何 骁 陈更生 吴建发 刘 勇 伍 帅 张 鉴 张小涛

1.中国石油西南油气田公司 2.中国石油西南油气田公司页岩气研究院 3.四川页岩气勘探开发有限责任公司

0 引言

伴随中国国民经济的飞速发展,油气资源需求日益剧增,据国家发改委、国家统计局发布数据表明,2021年我国原油对外依存度为72%,天然气对外依存度为44.9%,能源安全面临严峻挑战[1]。此外,在“清洁化、低碳化”能源迅速发展的背景下,“碳达峰、碳中和”等发展目标也对能源结构的优化调整提出了内在需求[2]。因此,国家近年来明确提出了“大力发展天然气,重点突破页岩气,提高国内油气保障能力”的发展战略要求。四川盆地奥陶系五峰组—志留系龙马溪组海相页岩品质优,分布连续稳定,是目前我国页岩气勘探开发的主要领域,其中埋深3 500~4 500 m的深层可工作有利区面积达1.2×104km2,地质资源量达6.6×1012m3[3-4],资源潜力巨大,是“气大庆”和“双碳”目标建设的重点领域,但受埋藏深度深、温度和压力高、应力与应力差大等复杂地质工程条件影响,开发难度远超北美地区[5-6]。在壳牌公司和英国石油公司(BP)相继退出四川盆地南部地区(以下简称川南地区)深层页岩气开发的背景下,中国石油坚持自主创新,持续深化深层页岩气勘探开发理论,在川南地区形成了以“五好”为核心的深层页岩气勘探开发关键技术,建立了深层页岩气高产井培育模式,取得了深层页岩气勘探开发的重大新进展。

1 勘探开发概况

四川盆地纵向上主要发育6套烃源岩层系,其中奥陶系五峰组—志留系龙马溪组海相页岩分布稳定、品质优是最有利的勘探开发层系。川南地区深层页岩气是继建成四川长宁—威远国家级页岩气示范区后,第二个“万亿储量、百亿产量”页岩气田的建设目标区,同时也是下一步持续上产的最重要战略接替领域[7]。

川南地区深层页岩气勘探开发历经了联合评价(2009—2012年)、合作开发(2013—2015年)和自主评价(2016—2019年)三个阶段[8]。在早期先后尝试与壳牌、BP签订“联合评价协议”“分成合同”,探索通过引进北美新一代勘探开发技术实现川南地区深层页岩气突破,但受埋藏深、温度和压力高、应力与应力差大等复杂地质工程条件影响,均以失败告终。

2016年在各大国际公司先后退出川南地区深层页岩气开发的背景下,中国石油与地方政府合资成立四川页岩气勘探开发有限责任公司,坚定不移地选择了自主评价、自主创新、自主开发的发展之路,在“三控”富集高产理论的指导下,明确了最有利的勘探开发区带,部署了一批评价井,获得了国内首口测试产量超百万立方米气井——泸203井,编制了阳101、黄202、足203等井区试采方案,阳101H1-2井、阳101H2-8井、黄202井等气井相继获得高产,深层页岩气开发取得了“由点及面”的战略突破,全面进入了产能建设的新阶段。目前按照“整体评价深层资源潜力和气井产能,集中评价提交探明储量,拓展评价落实Ⅰ类有利区边界”的原则,整体部署三维地震5 000 km2,评价井97口,埋深3 500~4 000 m的建产区已实现三维地震全覆盖,基本控制了地质风险,明确了优质储层的展布特征;结合“整体部署、分步实施、接替稳产、优化调整”的开发方案编制思路,启动了“十四五”深层11个开发方案编制工作,总规模150×108m3/a;为最大化动用地下地面资源,落实了“十四五”深层页岩气上产区块平台260个、开发井1 871口。截至2021年底累计开钻井223口,完钻井181口,投产井98口,日产气量突破500×104m3,大会战组织模式已经建立,产能建设取得初步成效,具备了“十四五”建成140×108m3/a的资源、技术等各项基础条件(图1)。

图1 川南地区深层页岩气投产井与日产气量图

2 勘探开发新进展与成效

深层与中深层页岩气地质背景、工程参数相比差异明显,天然裂缝及地应力更加复杂,勘探开发难度更大(表1)。中国石油在系统总结中深层四川长宁—威远国家级页岩气示范区取得经验的基础上,以“提产量、提效率、降成本、控风险”为核心,通过“引进、消化、吸收、再创新”,在地质认识、主体技术、高产井培育及管理模式方面取得了突破性进展,实现了“从低产到高产、从零星到规模、从无效到有效”三个跨越,初步形成了一条引领我国深层页岩气高质量发展的途径。

表1 川南地区深层与中深层五峰组—龙马溪组页岩气地质工程条件对比表

2.1 地质认识深化

在页岩气“三控”富集高产理论基础上[9],优选川南地区深层有利勘探面积6 700 km2,通过近年来持续深化评价,进一步明确了“高U/Th”“高成熟度”“高压”是深层页岩气最有利富集区带的最本质特征。

1)深水强还原陆棚环境(高U/Th)控制了“富碳高硅低黏”页岩段的沉积,为最有利的沉积相带,“深水深层”高度重合[10]。龙马溪期川南地区处于“三隆夹一凹”的局限静水沉积环境,深水强还原环境(U/Th>1.25)有机质丰富且远离物源,主要岩相为硅质页岩,发育“总有机碳含量(TOC)>3%、黏土含量<30%、石英含量>40%”的“富碳低黏高硅”优质页岩,U/Th>1.25,且连续厚度大于4 m区域为深水强还原环境区,与深层高度重合(图2、3)。

图2 川南地区页岩沉积环境与储层参数关系图

图3 川南地区页岩沉积环境与I类储层连续厚度叠合图

2)较高的Ro(2.5%~3.5%)表征页岩历经两期生烃成孔,深层发育优质页岩储层[11]。页岩孔隙发育于成熟溶蚀生烃(Ro介于0.7%~1.3%)和高—过成熟二次裂解(Ro介于2.5%~3.5%)两个阶段,川南地区深层龙马溪组页岩储层Ro总体在3.0%~3.5%,处于最有利的孔隙演化阶段(图4),面孔率、Ⅰ类储层连续厚度总体优于中深层。

图4 四川盆地龙马溪组“页岩双孔演化模型”图

3)深层普遍超压,保存条件优越[12]。持续良好的封闭条件有利于“留烃、超压、保孔”,是控制成藏的重要指标,川南地区深层实钻井显示压力系数介于1.86~2.25[13](图5)。

图5 川南地区龙马溪组底界埋深与压力系数、孔隙度关系图

2.2 主体技术形成

在地质认识不断深化的基础上,聚焦深层页岩气选区、部署、钻井、压裂、生产效益开发“五大”关键环节中的瓶颈问题,通过创新驱动、自主攻关,形成了以“选好区” “定好井” “钻好井” “压好井” “管好井”为核心的深层页岩气勘探开发关键技术,有效支撑了川南地区深层页岩气的规模建产。

2.2.1 精细气藏描述“选好区”

针对深层页岩气构造及断裂复杂、地应力差异大的问题,耦合相干、曲率、蚂蚁体等叠前地震预测方法,形成了多尺度断裂地球物理综合预测技术,断层识别分辨率提升至5~10 m、单井裂缝预测符合率超过65%,实现了不同尺度断层和天然裂缝的分级刻画;综合构造样式、断裂、天然裂缝、微幅构造、地应力大小及方向等地质特征,创新建立深层页岩气开发单元分级分类评价标准,划分出17个开发单元,实现了建产有利区的精细划分(图6)。

图6 川南地区泸州区块及邻区天然裂缝与开发单元叠合图

2.2.2 优化部署设计“定好井”

针对深层页岩气地质工程条件复杂,相应开发技术政策需进一步细化的问题,创新地质工程一体化建模技术,打造“透明”页岩气藏,实现了构造特征、储层属性、天然裂缝和地应力场的三维空间定量化、可视化表征;引进北美新一代人工智能数值模拟技术,开展不同开发单元靶体位置、井距、轨迹方位、水平段长等技术政策差异化设计,形成了三维空间井网整体优化部署模式(图7),为单井EUR与平台采收率的最大化奠定了基础。

图7 川南地区深层页岩气某Ⅰ区三维地质模型与井网整体优化部署图

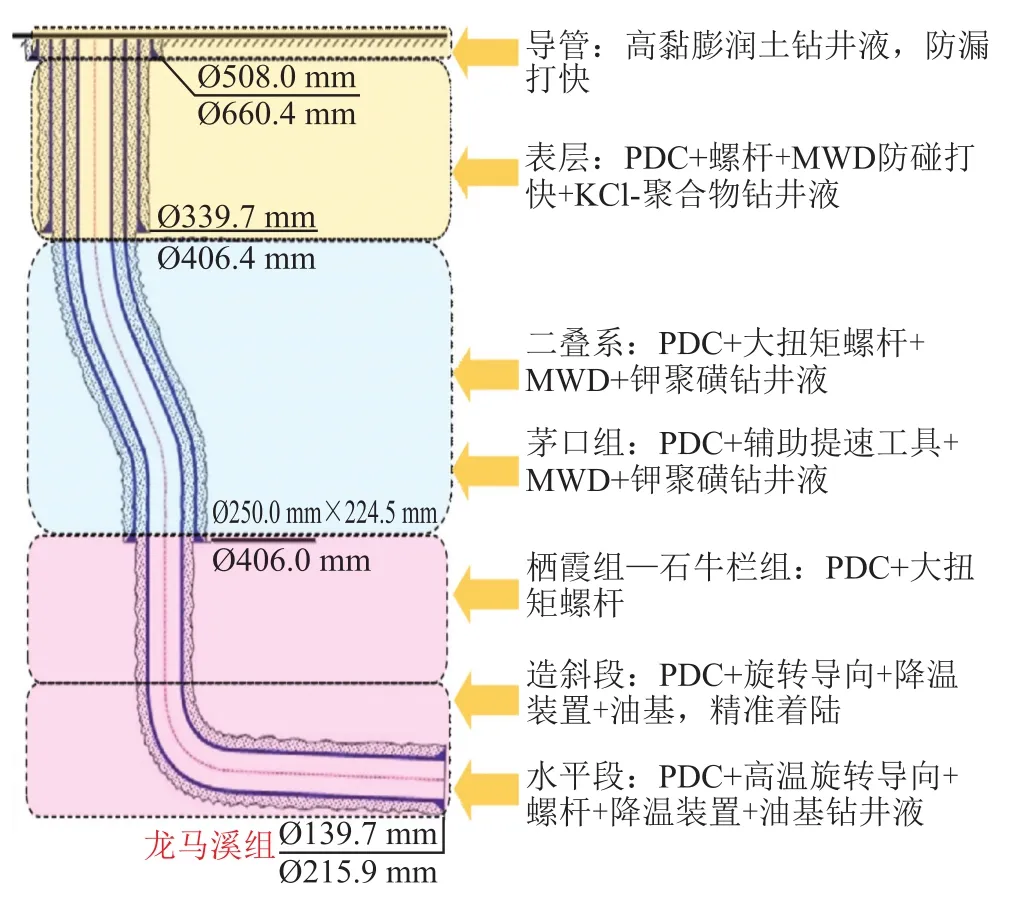

2.2.3 优化钻井工艺“钻好井”

针对深层水平井高温条件下导向工具易失效,高地层压力下提速难的问题,通过钻井液降温、降密度、优化性能,改良工具服役环境,水平段趟钻数明显减少,单趟钻进尺最高达2 535 m,优选高效PDC钻头、采用“旋转导向+大扭矩螺杆”,平均机械钻速由4.4 m/h提高到6.4 m/h,最高达24.95 m/h。形成了以“井身结构优化+高效PDC钻头+旋转导向+优质钻井液+井筒降温”为核心的深层页岩气钻井提速模板2.0(图8),提速提效取得显著进步,深层平均钻井周期由170 d缩短至98 d,Ⅰ类储层钻遇率保持90%以上,实现了优快钻井。

图8 川南地区深层页岩气钻井提速模板图

2.2.4 优化压裂工艺“压好井”

在中深层页岩气复杂缝网压裂技术的基础上,考虑深层页岩高应力、高应力差和天然裂缝发育特征,对不同压裂段段长、簇间距、加砂强度等参数下复杂缝网起裂扩展、支撑剂运移铺置进行优化,形成了“大排量+段内多簇+高强度加砂+暂堵转向+变黏滑溜水”体积压裂2.0技术,创新了“控破裂、增体积、促复杂、强导流”的深层页岩气压裂模式,施工参数得到进一步强化,加砂强度、施工排量大幅提升(图9),平均簇间距缩短了63%,每百米水平段SRV为 475.67×104m3,较初期提升了71.67%,有效保证了储层改造效果。

图9 川南地区深层页岩气压裂井历年参数图

2.2.5 优化生产管理“管好井”

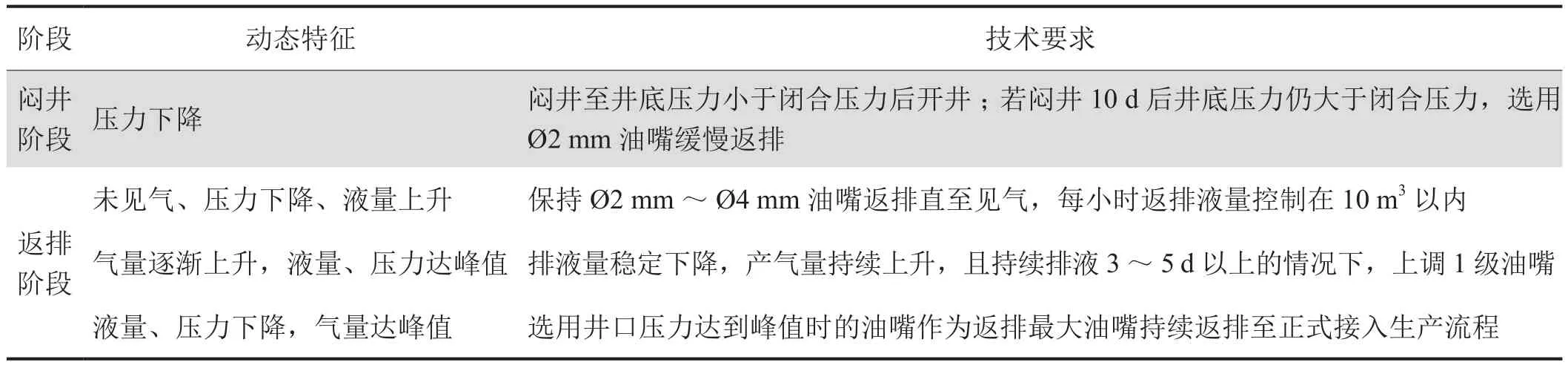

针对闷井过程中压裂液与储层相互作用机理复杂,生产过程中人工裂缝导流能力伤害评估方法尚不完善,闷井时间、返排和生产制度优化难的问题。紧密结合室内实验和现场监测,以“闷井、控压、防砂、稳定”为原则,明确了不同返排阶段与油嘴制度下井口压力的合理下降速度,建立了深层页岩气井“闷井—返排”模式和精细控压技术(表2),控压井压降速度减少了74%,单位压降产气量提升了1.6倍,稳产时间延长了2.2倍,EUR提升了14%。

表2 川南地区深层页岩气井“闷井—返排”技术要求表

2.3 高产井模式升级

针对深层页岩气更加复杂的地质工程条件,持续完善地质、天然裂缝及地应力建模技术,实现了“地质+工程”全要素的三维“定量化、可视化”表征;采用“一体化设计、一体化实施、一体化迭代”的思路和流程,支撑了钻井轨迹的精确控制,保证了Ⅰ类储层钻遇率保持在95%以上,同时支撑了压裂设计、实施及优化调整,确保储层充分改造;结合返排—生产过程中压力递减动态开展精细控压,有效降低人工裂缝应力敏感闭合伤害,形成了以“高产量、高EUR、高采收率”为目标的深层页岩气地质工程一体化高产井培育方法。通过先导试验和试采,不断完善培育方法,进一步建立了涵盖地质、工程、管理三要素的深层高产井培育模式特征表(表3),近期实施的7口深层页岩气井日均压降均低于0.2 MPa,控压稳定日产气量(9~18)×104m3,平均单井EUR1.65×108m3,较先导试验阶段提高37.5%(图10),实现了高产井的批量复制。

表3 川南地区深层页岩气高产井培育模式特征表

图10 川南地区深层页岩气控压生产前后EUR对比柱状图

2.4 管理创新再上新台阶

面对疫情与低油价的严峻考验,坚持向管理创新要效益的理念,围绕效益开发目标,在管理模式与机制体制上不断升级,实现了提质增效的“硬支撑”。

管理模式上,根据深层页岩气面对的新形势新任务,以实现“管理一流、技术一流、效益一流”为目标,创建了“新会战”模式。按照技术标准、市场体系与生产运行“三统一”,信息、资源、经验“全共享”的工作方针,明确具体运行机制、工作内容、责任单位,发布《页岩气效益建产“二十三条”》,通过工作方案指导各参建单位有效落实和执行,进一步发挥中石油整体合力优势,进一步发挥川渝页岩气前指统筹指挥作用,进一步推动川渝页岩气勘探开发组织高效运行、技术共同进步、资源全面共享、质量效益持续提升。

机制体制上,充分发挥“引智借脑”的作用,以体制机制的优化促进技术进步。依托集团公司共建的西南物探研究院、四川盆地研究中心与工程院西南项目部3家研究机构,集中中石油内部优势力量,共同攻克制约页岩气增储上产的理论、技术和生产难题。自成立院士(专家)工作站、四川盆地(高校)研究中心,集中国内最顶尖的技术实力,重点攻克“卡脖子”技术,共同提升国内页岩气勘探开发水平。

3 勘探开发面临挑战

深层页岩气资源潜力大、品质优,快速上产势在必行,近年来的攻关探索,虽然取得了一些进展成效,初步形成了效益开发模式,但面对极为复杂的勘探开发对象,在基础理论、主体技术和管理模式“三大方面”仍需进一步完善。

3.1 基础理论需发展

3.1.1 页岩气差异富集理论

深层页岩历经多期构造演化,构造相对复杂,Ⅱ、Ⅲ级断裂更加发育,热演化程度较高,造成深层页岩气富集差异化明显[10]。埋深、断裂破碎带、热演化成熟度等对含气性均有控制作用,但对引起含气性差异的机理及影响含气性的主控因素尚不明确,对含气性影响缺乏定量评价。

3.1.2 裂缝起裂与扩展机理

裂缝均匀起裂和扩展是保障全井段充分改造的首要条件[14-16]。受深层区块储层非均质性、地应力条件和断裂体系发育的影响,多孔裂缝不均匀起裂、多簇裂缝不均匀扩展程度大幅提升[17],难以形成复杂缝网,导致段内多簇压裂应用效果不理想。同时,缝网形成的主缝、支缝的支撑剂铺置规律更为复杂,实现多级裂缝有效、连续支撑的难度大,难以维持长期有效的裂缝导流能力[18],气井产能递减更快。

3.1.3 气液两相赋存流动机理

深层页岩储层高温、高压,纳米孔隙发育,“微孔+介孔+天然裂缝+人工裂缝”构成深层页岩气液流动的多尺度孔隙空间。深层高温高压条件下不同几何形态、不同尺度孔隙中气液两相的赋存机制和流动机理尚不明确;多尺度孔隙空间中复杂的非线性气水两相流动规律及其动态分布特征仍不清楚,描述线性渗流规律的达西定律不再适用,亟需建立气水两相非线性流动的有效表征方法[19]。

3.2 主体技术需完善

3.2.1 深层页岩储层地球物理技术

天然裂缝及地应力准确预测是深层页岩气勘探开发中亟需地球物理解决的关键问题[20-21]。深层页岩储层埋藏深,经历了多期构造演化,地腹岩层变形剧烈,地应力场与裂缝演化关系复杂,加之川南地区山地地表起伏大,深层地震信号弱,地震资料信噪比低,分辨率不高,静校正、各向异性问题突出,地震资料的采集与处理存在很大难度,导致深层页岩裂缝预测及地应力场精细刻画面临极大挑战。

3.2.2 深层钻井提速提效配套技术

与中深层相比,深层高温(>140 ℃)、高压(>90 MPa)、水平应力差大(>15 MPa)的地质特征为钻井工程带来更大的难度,主要表现在:纵向压力系统多、地层裂缝发育,漏溢风险大;上部地层可钻性差、目的层钻井液密度高,提速难度大;构造更复杂,小断层及微幅构造发育,龙马溪组井底循环温度高,常温旋转导向工具抗高温性能差,导致井眼轨迹精准控制难度大,失效频繁[22]。

3.2.3 深层页岩气压裂工艺技术

体积压裂2.0技术在中深层页岩气开发中取得较好的应用效果,但面对深层页岩储层更为复杂的岩石力学性质和地应力、断裂特征,还面临着诸多挑战。可压性评价方面,传统的模型主要根据岩石力学性质与脆性矿物组成进行评价,针对深层页岩需考虑高温高压条件下岩石力学特征和不同构造部位地应力变化的影响,需建立一套适应深层页岩可压性评价的指标体系。深层页岩储层埋藏更深,高温高压条件下岩石塑性增加,地应力更大,净压力提升难岩石起裂及裂缝延伸更难,且深层页岩微裂缝分布非均质性更强,地应力方向变化大,裂缝扩展方向很难控制,导致难以形成理想的复杂缝网。同时由于经历多期次构造运动,裂缝和断裂发育,压裂作业过程中套管变形和压窜频发,严重影响改造效果和作业效率。

3.2.4 深层页岩气立体开发技术

深层页岩气纵向上发育多套优质储层,具备立体开发的资源潜力,但其相关技术尚未成熟,仍需从储层评价和技术政策优化两大方面开展深入研究[23]。页岩储层精细评价是纵向开发层系划分、靶体优选的基础,目前评价方法侧重于属性参数、宏观、微观特征,针对介观尺度的纹层/层理的研究还较少,需要对储层精细评价开展系统化研究,深层页岩储层纵向上参数差异大。精细分类评价标准有待进一步完善。此外,深层区块立体开发纵向层系划分、平面有利区优选标准均未定型,新区一次立体井网部署开发技术政策、老区后期加密井调整时机以及与之相适应的立体开发模式尚未明确,还需开展大量工作深入研究。

3.2.5 基于人工智能的大数据分析技术

川南地区页岩气经过10多年的发展,积累了海量数据,其整体价值不言而喻,如何打破“数据孤岛”,充分利用既有数据资源,进而促进一体化数据融合是真正实现地质工程一体化作业模式的关键挑战。同时,数据质量不高,格式五花八门、良莠不齐及活力不足等问题,也成为数据挖掘的挑战[24]。

3.3 管理模式需创新

深层页岩气相比于中深层开发对象更加复杂,开发难度更大,深层页岩气井由于埋深大、储层条件更复杂,建井成本达到中深层气井的1.5~2倍,投资成本大幅增加,实现“降本增效”将是深层效益开发的核心[25],也对管理模式的创新提出了更高要求。同时,地方政府“留税、留利、留GDP”诉求强烈,地企协调难度大,严重影响勘探开发生产,亟需建立相应有效机制。

4 勘探开发攻关方向

深层资源量丰富、潜力巨大,是未来川南地区页岩气勘探开发的主战场,面对上述诸多挑战,需要坚持目标导向和问题导向,开展基础理论、关键技术研究和管理模式创新,建立深层页岩气的勘探开发理论体系,形成深层页岩气有效规模开发关键技术。

4.1 深化基础理论研究

4.1.1 页岩气差异富集理论

通过五峰组—龙马溪组关键构造期古埋深特征研究,揭示五峰组—龙马溪组关键构造期热演化史特征,开展热模拟实验,对高—过成熟度页岩进行含气性综合评价及预测,并加强断裂控藏机理研究,弄清断层类型、活动期次对页岩保存条件的影响,明确了深层页岩气富集特征。

4.1.2 裂缝起裂与扩展机理

针对裂缝起裂与扩展机理面临的挑战,需要开展以下三方面攻关:①多孔裂缝竞争起裂机理研究,优化射孔参数和暂堵转向方案保障各簇孔眼均匀开启和有效改造;②多簇裂缝扩展机理研究,优化簇数、簇间距、液量、砂量和排量全耦合模型以确保各簇裂缝有效扩展;③复杂裂缝支撑剂运移机理研究,明确不同尺寸裂缝支撑规律,明确不同类型支撑剂对裂缝导流能力的影响,优化支撑剂类型、用量、比例。

4.1.3 气液两相赋存流动机理

对于深层页岩气液两相赋存、流动机理研究,需物模数模多手段结合、宏观微观多尺度结合,从不同角度对其机理进行深入认识。在明确真实地层条件下气液两相赋存机制和流动规律基础上,建立能准确描述不同条件下的气体吸附、解吸特征和非线性流动规律的数学模型,通过对机理的准确表征提高气藏动态分析及数值模拟计算结果精度。

4.2 持续完善主体技术

4.2.1 深层页岩储层地球物理技术

针对深层页岩气地面、地层条件的不同,需持续优化山地地震资料采集方案及处理流程,为精细解释奠定资料基础。裂缝解释方面,通过井震结合大力提升小、微尺度天然裂缝预测精度,加强天然裂缝稳定性分析。地应力预测方面,基于多期构造运动背景下的地应力场地球物理响应特征,构建地应力测井精细评价模型,配套地应力地震预测技术,综合实现三维地应力场精细描述。

4.2.2 深层页岩钻井提速提效配套技术

针对上述难题,在目前深层优快钻井提速技术的基础上,大力攻关事故复杂防治技术、地质工程一体化导向技术、系统优化提速技术,建立深层优快钻井技术体系,进一步降低事故复杂,提高优质靶体钻遇率,缩短钻井周期,为深层页岩气优快钻井提供技术保障。

4.2.3 深层页岩气压裂工艺技术

需开展深层页岩可压性综合评价,制定精细的压裂设计策略;形成适应不同储层特征的压裂方案,通过地质工程一体化迭代,压裂施工过程中实时优化压裂方案,确保压裂改造效果;攻关套变及压窜防控技术,减少套管变形和压窜发生几率,降低施工复杂对开发效果的影响,并丰富完善压裂后评估手段,持续优化开发技术政策和压裂工艺。

4.2.4 深层页岩气立体开发技术

储层评价方面,需持续完善天然裂缝、纹层、地应力的精细刻画,为开发层系划分、立体开发有利区优选奠定基础;技术政策方面,需针对不同开发单元地质工程特征,开展优化设计,建立适应不同地质工程条件的立体开发模式,实现储量动用程度与采收率的最大化。

4.2.5 基于人工智能的大数据分析技术

目前亟需攻关深层页岩气神经网络、聚类分析、多目标优化等大数据分析方法,建立基于人工智能和数据挖掘的产量预测、敏感性和经济性分析模型,指导页岩气勘探开发生产中流程优化、产量提高与成本管控,真正实现大数据时代,深层页岩气勘探开发由“数据化、数字化”到“智慧化、智能化”的迭代升级。同时,融合了地质、工程及生产信息的数据体是页岩气勘探开发与生产各环节设计与优化的基础,应打破“数据孤岛”,深入数据挖潜,实现数据的高效应用,促进地质工程一体化数据融合[26]。

4.3 坚持创新管理模式

面对管理模式与机制体制上的挑战,应探索风险共担、利益共享合作模式,通过打造油公司和工程技术服务企业利益共同体,实现整体效益最大化;加大内部市场竞争和外部市场开发力度,完善产能建设的激励约束机制,推行“日费制”“投资与单井EUR挂钩考核”等模式,以提高作业效率、降低成本。积极出台企地共建共享体制机制,主动回应资源地诉求,争取地方政府更大支持,推进资源开发利益共享,促进地方经济发展。

5 结论与建议

1)通过近年来的不懈努力,川南地区深层页岩气勘探开发进展显著:提交了首个深层万亿立方米储量,优选了首个深层百亿立方米上产区块;初步形成“本土化”的深层开发主体技术系列;持续完善高产井培育模式,现场实施效果稳步提升;创新深层页岩气开发管理模式,提质增效初见成效。

2)深层页岩气储层条件、力学性质和温压特征较中深层更加复杂,在勘探开发上仍然面临以下挑战:①如何深化深层页岩气勘探开发相关机理的认识,发展适应深层页岩气的相关基础理论;②如何进一步完善相关主体工程工艺技术,升级关键工具设备;③如何进一步进行管理模式和体制机制创新,提升管控效率助推深层页岩气效益开发。

3)实现深层页岩气大规模高效益开发必须坚持:①多学科专业相结合、物模数模多手段相结合、宏观微观多尺度相结合开展深层页岩气勘探开发基础理论研究,深化认识储层地质特征、流体赋存机制与流动规律;②进一步完善深层页岩气开发主体技术,升级换代相应配套设备和工具,形成适应深层的先进配套钻完井、压裂工程技术与装备体系;③深入贯彻推行地质工程一体化理念,不断完善和健全机制体制,提升管控效率,降低成本、提速提效。

4)围绕制约深层页岩气规模有效开发的主要难题,坚持目标导向和问题导向,开展基础理论和关键技术攻关,建立深层页岩气的勘探开发理论体系,形成深层页岩气规模有效开发关键技术。积极开展深层页岩气开发重大现场试验,在实践中发展基础理论,深化地质认识,优化主体工艺技术,形成一套可复制的深层海相页岩气高产井模式。

5)深层页岩气地质工程条件复杂,钻井周期长,压裂参数高,难以快速建立学习曲线、达到方案设计指标,井工程投资成本控降难度大,效益开发面临挑战。因此,亟需出台深层页岩气开发补贴政策,支撑技术更新换代与管理模式完善,实现深层页岩气资源规模效益开发。