鄂尔多斯盆地安塞地区页岩油地质-工程一体化技术实践

2022-09-14刘成林刘新菊张洪军范立勇杨熙雅臧起彪代波孟越霍宏亮王芳

刘成林,刘新菊,张洪军,范立勇,杨熙雅,,臧起彪,代波,孟越,霍宏亮,王芳

[1.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;2.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;3.中国石油长庆油气田公司勘探开发研究院,陕西 西安 710018;4.中国石油长庆油气田公司采油一厂,陕西 延安 716009;5.中国石油长庆油气田公司低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西 西安 710018;6.中国石油华北油田公司勘探开发研究院,河北 任丘 062550]

页岩油勘探开发研究关注工程改造前的页岩储层与油可动性,在页岩油富集机理方面做了很深入的工作[1-5]。在地质甜点预测的基础上,如何开展页岩工程改造潜力评价?学者们从勘探开发管理、效益和技术等角度提出地质-工程一体化,为本文研究奠定了坚实基础。胡文瑞提出地质-工程一体化是实现复杂油气藏效益勘探开发的必由之路[6]。章敬等以产量提高为中心,利用地质与工程技术、管理与技术相结合,优选甜点、保障储层钻遇率及实现最优化压裂设计,促进规模效益开发[7]。许建国等提出以大压裂技术理念为核心的地质-工程一体化,在低渗透油田开展现场试验[8]。吴奇等针对地质-工程一体化工作的实质性效果差别较大的问题,提出以经济性为前提制定地质-工程一体化的实施计划和实施目标[9]。赵贤正等提出涵盖增产建产项目化、团队组织协同化、研究设计平台化、现场实施模块化,以及生产管理数字化的地质-工程一体化模式[10]。Zoback[11]、Hennings[12]、Zoback和Kohli[13]等强调储层地质力学是地质与工程之间衔接的桥梁。杨海军等以地质力学研究为基础确立地质-工程一体化思路,从井位部署源头、钻井工程过程跟踪和完井提产措施定量优化等环节确保钻探成功率[14]。地质-工程一体化在主要页岩油气或致密油气盆地或地区中取得了较好的勘探开发效果[15-21]。

基于地质-工程一体化思路,即地质评价是基础,为开发工程提供甜点目标;开发工程是关键,支撑产量预测;产能预测是核心,约束地质选区和开发规模。本文采用野外地质调查、钻井岩心观测与采样、测井和录井资料解释,以及地质与工程参数实验室分析测试等技术方法,开展鄂尔多斯盆地安塞地区页岩油地质评价,重点关注岩性、厚度、孔隙度、渗透率、含油饱和度、裂缝发育程度并优选甜点;针对甜点地质特征,工程评价采用相应的开发方式和开发参数;针对开发方式,采用合适的模型预测页岩油产能。

1 页岩油地质工程甜点评价

在页岩油地质-工程一体化中,地质评价是基础,旨在为开发工程提供甜点目标。在构造背景与沉积相分析基础上,开展页岩油储层岩石学、储层物性、成岩序列与孔隙演化、含油性,以及岩石力学特征研究,厘定页岩油地质参数和力学参数,建立页岩油储层分类标准,分别开展地质甜点、工程甜点与综合甜点预测,从而避免单因素评价的片面性,为开发工程选取有利目标。

鄂尔多斯盆地安塞地区上三叠统延长组7段(长7段)具备页岩油地质条件(图1)。安塞地区在构造上位于伊陕斜坡中东部偏南处,伊陕斜坡在构造形态上是一个东翼宽缓、西翼陡窄的不对称大向斜,地层倾角不足1°,平均坡降10 m/km左右,具有东高西低、地层起伏变化小、产状平缓的特征[22-24]。安塞地区长7段基本继承了伊陕斜坡的整体特征,可划分为长71亚段、长72(1)小层、长72(2)小层和长73亚段,其基本保持了盆地内总体的构造格局。延长组是在鄂尔多斯盆地拗陷持续发展和稳定沉降过程中堆积的以河流-湖泊相为特征的陆源碎屑岩系,它的发展和演化基本上记录了这个大型淡水湖盆从发生、发展到消亡的历史。长7段沉积期延长组湖泊沉积达到了鼎盛时期,成为了延长组最重要的生油层系[25-34]。

安塞地区长7段主要是三角洲相的前缘亚相、湖泊相的半深湖亚相与深湖亚相。三角洲前缘亚相主要包括水下主河道、水下分流河道和水下分流间湾等沉积微相。与鄂尔多斯盆地新安边致密油不同,安塞地区长7段为一套厚层状泥页岩夹多套薄层状粉-细砂岩,砂/地比低,平均为26.1%,单层砂岩厚度小,平均为3.72 m,内部油气为自生自储、源内成藏,属于典型的陆相页岩油[35-39]。

以D199和Q113井为例,分析安塞长7段垂向沉积微相、砂体和油-气-水分布特征。D199井位于安塞地区北部,Q113井位于西南部。垂向上,长7段水下分流河道和水下分流间湾沉积微相变化频繁,砂、泥岩多呈互层型,少数呈厚层泥岩夹薄层砂岩型。北部主要为中-粉砂岩,砂岩厚度较大,泥页岩厚度较小,而西南部多为细-粉砂岩、泥质粉砂岩,砂岩厚度较小,泥页岩厚度较大。从油气显示结果来看,北部长71亚段和长72亚段油气显示较好,西南部长73亚段油气显示较好(图2)。

图2 安塞地区典型井地层综合柱状图Fig.2 Composite stratigraphic columns showing typical wells in Ansai area

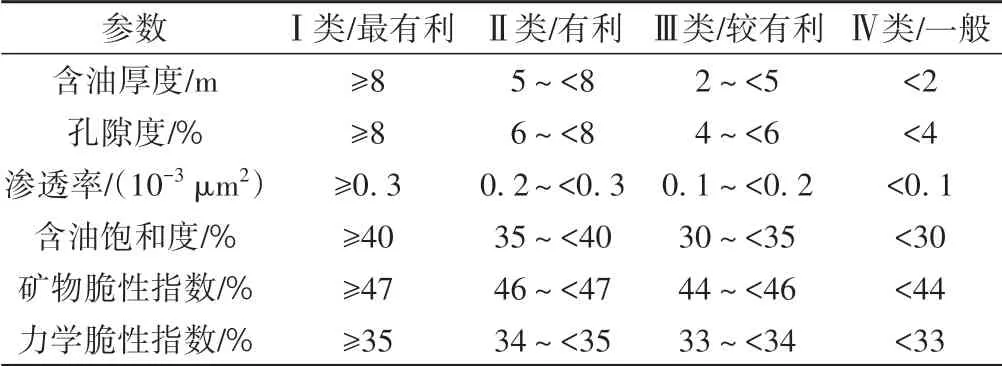

长7段砂岩储层岩石类型主要为岩屑长石砂岩,具有粘土矿物含量高和物性差的特征。砂岩储层孔隙度主要分布在6%~10%,渗透率绝大多数小于0.3×10-3µm2,为低孔-超低孔、超低渗储层或非储层。根据储层物性特征、含油特征和岩石力学特征划分储层类型,选取储层砂体含油厚度、孔隙度、渗透率、含油饱和度、矿物脆性指数及力学脆性指数等5个参数,确定安塞地区长7段页岩油储层分类标准(表1)。

表1 安塞地区长7段页岩油储层分类标准Table 1 Parameters for shale oil reservoir classification of the Chang 7 Member in Ansai area

Ⅰ类储层地质条件优越,含油厚度较大,物性条件较好,含油饱和度、矿物脆性指数和力学脆性指数均较高,利于储层工程改造;Ⅱ类储层含油厚度为5~8 m,孔隙度、渗透率和含油饱和度较Ⅰ类差,矿物脆性指数和力学脆性指数较Ⅰ类低;Ⅲ类储层含油厚度为2~5 m,孔隙度、渗透率和含油饱和度均较低,矿物岩石脆性指数为44%~46%,力学脆性指数为33%~34%;Ⅳ类储层含油厚度小,物性和含油性差,矿物脆性指数和力学脆性指数低。由Ⅰ类储层至Ⅳ类储层,储层地质条件逐渐变差,储层工程改造难度逐渐增大。其中,Ⅰ类和Ⅱ类储层是最有利的规模储层和优先作业对象,特别是砂、泥互层型组合的中的Ⅰ类和Ⅱ类砂体储层,该类组合中的Ⅰ类和Ⅱ类砂体储层厚度相对较大,页岩油规模储量可观。

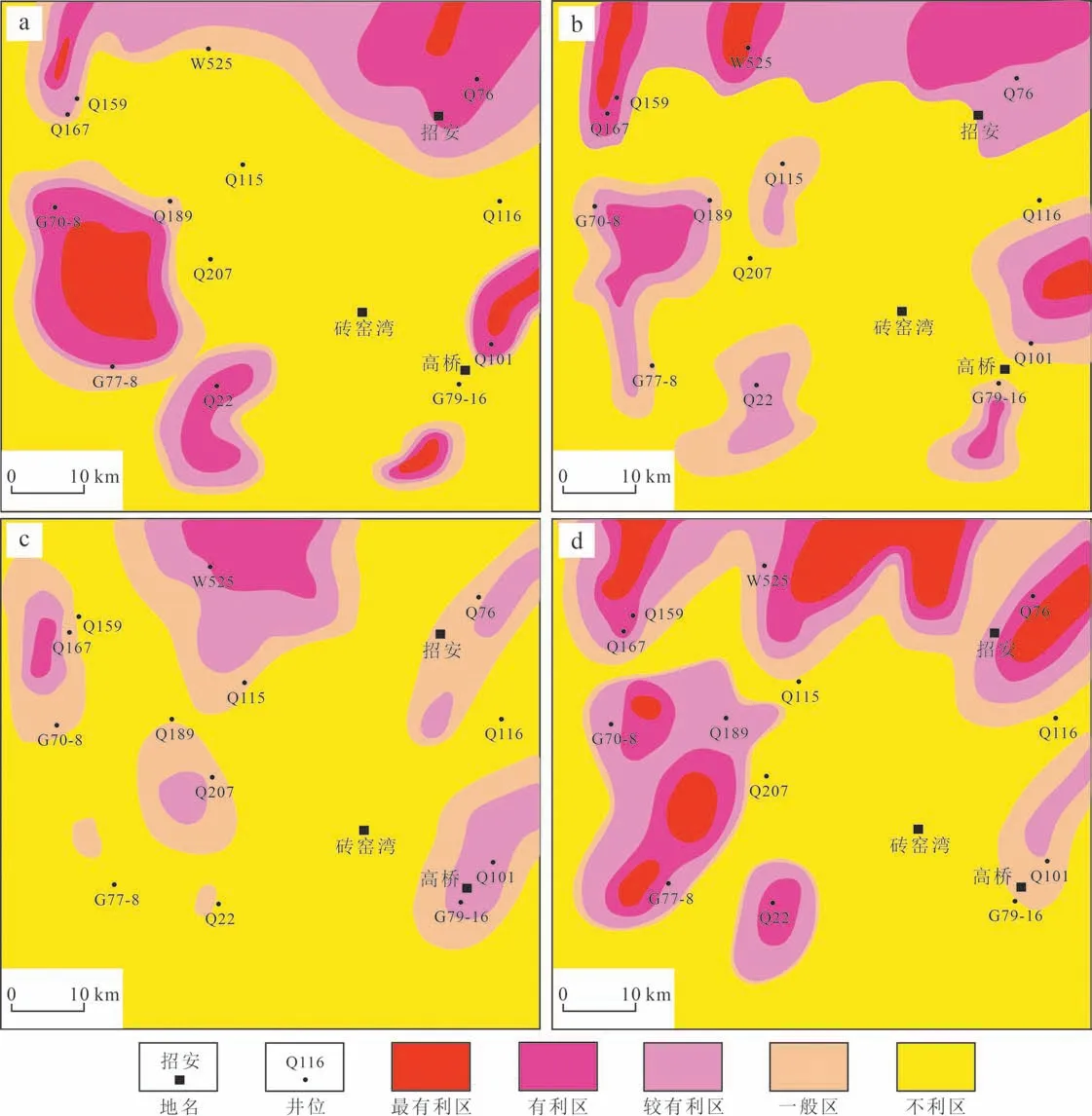

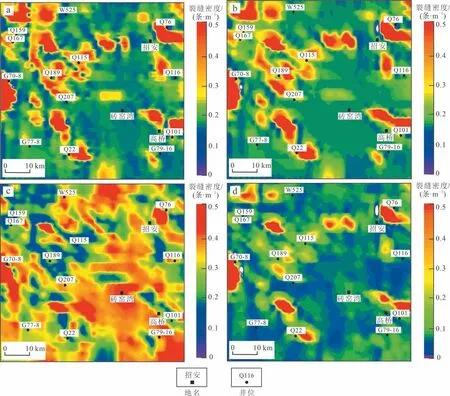

根据测井解释和分析测试数据,利用聚类分析法将含油厚度、砂体物性、含油饱和度、矿物脆性指数和力学脆性指数等信息进行有效融合,形成地质-工程“甜点”平面预测技术。应用该技术分析安塞地区长7段每个亚段的各类储层平面特征,优选出含油厚度大、物性好、含油性好、力学和矿物脆性指数高的区域作为优先开采的甜点区,而与甜点区相邻的区域作为后续进一步勘探和增储上产的潜力区(图3)。

图3 安塞地区长7段页岩油甜点综合评价平面图Fig.3 Plan views of comprehensive evaluation of shale oil sweet spots in the Chang 7 Member in Ansai area

总体来看,长71亚段和长73亚段的地质-工程条件均较好,Ⅰ类区主要分布在西南部及东北部。长71亚段Ⅰ类区主要呈片状分布在西南部,Ⅱ类区主要分布在西南及东北部,Ⅲ类和Ⅳ类区在北部及西南部连片分布;长72(1)小层Ⅰ类区面积较小,呈条带状分布在西北及东南部,Ⅱ类区成点片状分布在北部及西部,Ⅲ类区和Ⅳ类区主要呈连片分布在北部,在西部及东部有部分呈片状分布;长72(2)小层Ⅱ类区面积较小,呈片状分布在北部,Ⅲ类和Ⅳ类区主要呈条带状分布在北部及东部;长73亚段Ⅰ类区面积较大,呈片状分布在北部及西南部,Ⅱ类有利区呈片状、条带状分布在北部及西南部,Ⅲ类和Ⅳ类区主要呈片状分布在北部及西南部。

2 应力场模拟与页岩裂缝预测

根据地层埋深、厚度、地应力数据与杨氏模量、泊松比等岩石力学参数,利用常规测井资料和多元回归技术建立常规测井资料与地质力学参数之间的关系,优选出与地质力学参数相关性较好的测井参数,拟合动态杨氏模量和动态泊松比的计算公式。在构造背景分析基础上,根据岩石力学参数计算结果,利用ANSYS有限元软件开展应力场模拟,并采用二元法(一种综合了裂缝破裂准则和单位体积应变能的有效方法)计算研究区各亚段的裂缝密度。

安塞地区长7段岩石动态力学参数计算。利用有常规测井和阵列声波测井资料的D214井,分析动态杨氏模量(Ed)、动态泊松比(μd)与声波时差(AC)及补偿中子测井孔隙度(CNL)的相关关系,AC和CNL是拟合这两个力学参数的理想测井参数(图4)。通过多元回归分析,获得动态杨氏模量和动态泊松比的拟合公式(1)和(2)如下:

图4 安塞地区D214井长7段岩石力学参数与测井参数相关关系Fig.4 Relationship of geomechanical and logging parameters in Well D214 in Ansai area

式中:Ed为动态杨氏模量,GPa;μd为动态泊松比,无量纲;AC为声波时差,µs/m;CNL为补偿中子测井孔隙度,%。

应力场模拟结果显示:安塞地区长7段差应力为17.00~20.00 MPa;低值区差应力多小于18.00 MPa,低值区主要分布于东南部;高值区差应力最大值近20.00 MPa,高值区沿凸起构造成串分布。在水平方向上,长7段的拉张应力和剪切应力值较小,都介于0~0.30 MPa。其中大部分地区拉张应力为0~0.05 MPa,大于0.05 MPa的位于西南部;部分地区剪切应力为0~0.05 MPa,大于0.05 MPa的仅位于东北部,而且剪切应力高值区位于凸起构造处,最高值可达0.25 MPa以上(图5)。

图5 安塞地区长7段有限元模拟结果分布Fig.5 Distribution maps of finite element simulation results of the Chang 7 Member in Ansai area

根据莫尔-库伦准则,在抗剪强度、最大主应力与最小主应力一定的前提下,随着剪切应力增大,应力坐标系中的点越接近应力莫尔圆的包络线。换言之,在一定条件下,剪切应力越大,岩石越容易发生破裂,因此剪切应力高的地区更容易发育裂缝。单井岩心观测结果表明,裂缝长度与岩心长度比值越大的地区剪切应力值越大,比值越小的地区剪切应力值越小。而且,该比值递减的方向与剪切应力值递减方向一致,因此模拟结果较好地反应了研究区潜在的裂缝发育情况。

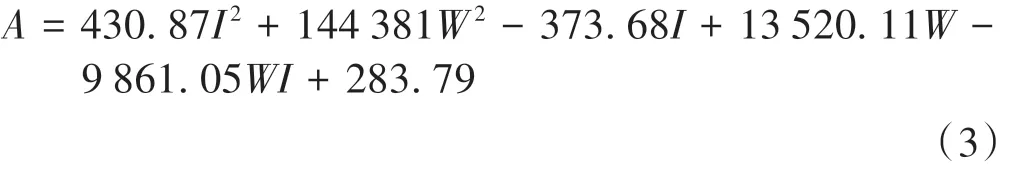

在地应力模拟的基础上,结合岩心观察裂缝统计数据,获得安塞地区长7段裂缝密度多元回归公式如下:

式中:A为裂缝线密度,条/m;I为破裂率,%;W为岩石应变能,J/m3。

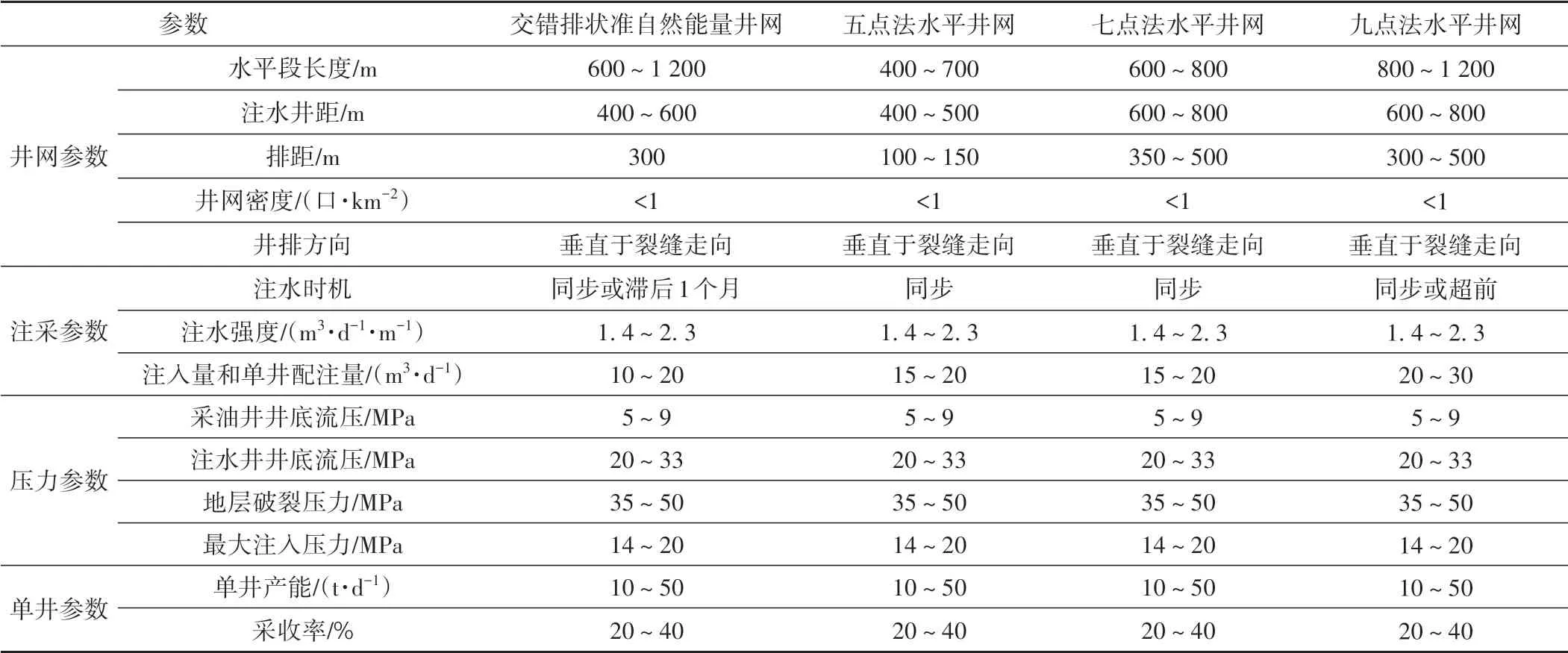

根据公式(3)进行模拟计算,结果显示安塞地区长7段各亚段裂缝密度的分布范围为0~0.60条/m(图6)。长71亚段裂缝密度相对高值区主要分布在西北部,少部分分布在西南部和东北部,呈串珠状展布,高值区裂缝密度为0.3~0.50条/m。其他地区的裂缝密度相对较低,主要分布在0~0.30条/m。长72(1)小层裂缝密度相对高值区面积与长71亚段相近,主要分布在西北部,呈串珠状展布,少数零星分布在东部和东北部,呈小面积片状展布。长72(2)小层裂缝密度相对高值区面积较大,主要分布在东南部和中北部,呈大面积的连片状展布,少数分布在西南部,高值区裂缝密度在0.45条/m以上,其他区裂缝密度值相对较小,在0.30条/m以下。长73亚段裂缝密度高值区面积相对较小,高值区零星分布在东北至西南方向上,呈长条的串珠状展布。

图6 安塞地区长7段模拟裂缝密度分布Fig.6 Simulated fracture density distributions of the Chang 7 Member in Ansai area

3 页岩油工程参数优化

开发工程是页岩油地质-工程一体化的关键,支撑产量预测。针对根据页岩油储层分类标准选择出的甜点区,剖析油藏类型和驱动能量,分析已有开采试验效果,并与国内外开发区类比,提出研究区页岩油开发方式与开发工程参数优化方案。目前大多采用水平井体积压裂、准自然能量(利用压裂液提前补充地层的能量)的开发方式。水平段钻遇的油层类型差异、各油层物性和含油性及其非均质性是造成各水平井产量差异的原因。对于平面展布范围较大的致密砂岩体储层,通过合理增加水平段长度有效扩大波及面积,进而提高产量。

安塞地区长7段油藏类型包括砂岩透镜体油藏、砂岩上倾致密遮挡油藏、岩性遮挡油藏、差异压实-岩性复合油气藏。长7段储层致密,边水与底水不活跃,水压驱动不显著。地层整体平缓、气顶较少,导致重力驱动和气压驱动少见,油藏依赖储层流体与岩石的弹性膨胀驱动以及溶解气驱动。油藏溶解气含量较高,注气补充能量的能力相对有限。此外,采用注气补充能量,很难实现效益开发。安塞地区长72(1)小层、长72(2)小层和长73亚段中,长72(2)小层的试油结果最好(3口井超过10 m3/d),其次为长73亚段和长72(1)小层。

安塞地区Ⅰ类储层砂体厚,砂体平面延伸远,适于选用水平井或者大斜度井的方式开采,具体可采用九点法水平井网、七点法水平井网或交错排状井网,进行准自然能量开发;Ⅱ类储层砂体相对较厚,砂体平面具有适当的延伸,适于采用水平井或者大斜度井的方式开采,具体可采用七点法水平井网或五点法水平井网进行开发(表2)。

表2 安塞地区长7段开发井网及参数Table 2 Shale oil development well pattern and parameters of the Chang 7 Member in Ansai area

对比鄂尔多斯盆地陇东地区,建议安塞地区长7段页岩油的Ⅰ类、Ⅱ类储层开发方式及参数如下:采用体积压裂、同体注水与同体渗析;水平井组,井距400~500 m,水平段长度1 000~1 500 m;合理的压裂加砂量为1 000~3 500 m3,改造段数为10~20,压裂砂比为15%~20%,排 量 为5~15 m3/min,入 地 液 量 为10 000~30 000 m3,打入地层,闷井;不注水,采油强度不能太大,控制住递减率。

4 页岩油产能预测

产能预测是页岩油地质-工程一体化的核心,约束地质选区和开发规模。常用产量预测模型:Arps递

减模型(双曲、调和与超双曲模型)、扩展指数模型(简称SEPD)、DUONG递减模型等。一般而言,扩展指数模型预测结果较保守,超双曲递减模型较乐观,DUONG模型较适中。相对而言,投产3~5 a后DUONG模型预测结果的稳定性最好。在数据允许的情况下,采用多种方法预测生产井的最终可采量(EUR),并比较每一种方法,得到最可靠的结果。

美国页岩油水平井初始产量高,单井EUR较大,生产周期短,产量递减极快,5 a后基本无经济效益。与美国相比,鄂尔多斯盆地页岩油水平井初始产量不高,初期递减率较高,后期递减率逐渐降低,生产周期长,产量相对比较稳定。姬塬油田A83井区长7段油藏开发实践表明:井底流压和初期采油速度过高或过低都不利于页岩油生产,通过油藏数值模拟确定合理生产制度对获得最大的EUR很有意义[40]。通过模型预测,安塞地区招平6井页岩油EUR为2.553×104t。与国内外页岩油对比,总体上安塞地区页岩油初始产量低,生产周期较长。

自2018年以来,安塞地区累计实施长7段补孔井8口,获得工业油流3口;实施钻井6口,获工业油流2口,预测储量规模1.04×108t。通过进一步评价,初步预测可建产储量近2 000×104t,可建产510×104t,经济效益良好。成果对陕北地区浅湖三角洲体系页岩油的有效开发具有参考作用,对安塞下组合落实1×108t地质储量具备强力支撑作用,对长庆油田公司战略目标的实现具有重要的现实意义。

5 结论

1)页岩油地质-工程一体化的内涵是构建以效益为核心的页岩油藏地质、钻井、压裂和作业实施一体化交互信息处理平台,遵循逆向思维和正向实施的原则,根据实时动态变化及时调整优化所有环节的设计方案,实现储量整体动用,综合开发效益最佳。

2)安塞地区长7段为典型陆相页岩油储层,主要为三角洲前缘和半深湖亚相沉积,其中致密砂岩主要为低孔-超低孔、超低渗储层或非储层,物性较差,高孔渗区主要分布在东北部,储层由好至差分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ类,其中Ⅱ类储层比例最大。长7段裂缝密度主要为0~0.30条/m,裂缝密度相对高值区分布在东南部。Ⅰ类和Ⅱ类储层为目前页岩油开发的主要目标。

3)安塞地区Ⅰ类储层适于选择水平井或者大斜度井,具体采用九点法、七点法或交错排状井网的准自然能量开发;Ⅱ类储层采用七点法或五点法水平井网进行开发。

4)安塞地区长7段典型页岩油水平井初始产量不高,初期递减率较高,后期递减率逐渐降低,生产周期长,产量相对比较稳定。