基于可控源音频大地电磁法的煤矿采空区探测研究

2022-09-13宋德朝李卓彧赵智超

郑 燕,宋德朝,宋 豪,张 宁,李卓彧,赵智超

(河南省航空物探遥感中心,河南 郑州 450000)

为了查明修武县七贤镇旅游服务区建设场地地基稳定性以及煤矿采空区的分布状况,为地基稳定性评价提供可靠的地质依据,通过开展可控源音频大地电磁测深(CSAMT)工作,结合评价区已知水文、地质资料,查明评价区已知采空区的充水情况、塌陷范围等,为旅游服务区规划建设提供依据。

1 研究区地质概况

方庄矿新井矿区为山前冲洪积平原地貌,基岩被新近系和第四系地层全覆盖。据钻孔揭露,该区发育地层从老到新为奥陶系中统马家沟组(O2m),石炭系上统本溪组(C2b)、太原组(C2t),二叠系下统山西组(P1sh)、下石盒子组(P1x)、上统上石盒子组(P2s)、新近系和第四系(N+Q)。

1.1 地层

(1)奥陶系中统马家沟组(O2m)。矿区外西北部有大面积出露,为灰色厚层状及巨厚层状细—中粒白云质灰岩、灰色薄层角砾状灰岩、深灰色厚层状隐晶质微粒石灰岩、浅灰—灰色薄层状泥岩。据区域资料厚度为400 m,钻孔揭露最大厚度为70.07 m。

(2)石炭系(C)。仅发育上统本溪组和太原组地层,厚72.00~121.00 m,平均厚91.28 m。

(3)二叠系(P)。钻孔揭露有二叠系下统山西组、下石盒子组及上统上石盒子组。①下统山西组(P1sh)。自L9灰岩顶至砂锅窑砂岩底,厚72.00~120.00 m,平均厚100.59 m。山西组与下伏太原组整合接触。②下统下石盒子组(P1x)。自砂锅窑砂岩底至田家沟砂岩底,厚255.24~271.05 m,平均265.57 m。下石盒子组与下伏山西组呈整合接触。③上统上石盒子组(P2s)。下起田家沟砂岩底,揭露厚度57.36 m。底部为灰、灰绿、灰黄色细—粗粒砂岩(田家沟砂岩St),成分以石英为主,泥硅质胶结,大型交错层理,厚4.84~18.77 m,平均厚16.83 m。在DLW曲线上呈高阻反映,HGG、HG曲线上呈低密度、低伽马值反映,为上、下石盒子组的分界标志层。其上部为灰、灰黄色泥岩、紫斑泥岩、砂质泥岩、粉砂岩及紫色细粒砂岩,与下伏下石盒子组整合接触。

(4)新近系+第四系(N+Q)。岩性由砾石、黏土夹砂石、砾石流砂、黏土及砂质黏土组成,厚35~88 m,平均厚60 m,从北西向南东方向厚度有增大趋势。新近系地层已经过半固结初期成岩阶段,而第四系全为松散沉积物,与下伏各地层呈角度不整合接触。

1.2 构造

方庄矿新井位于焦作煤田东北部,主要受北东向区域大断层(小庄断层、九里山断层)、北西向断层(方庄断层)控制。矿区总体为走向175°~195°、倾向85°~105°、倾角17°左右的单斜构造。构造以高角度正断层为主,矿区内共发育落差大于30 m的正断层5条,边界断层2条(小庄断层、九里山断层)。按其展布方向,可分为北东向、北西向、近东西向和近南北向4组断层。区内无岩浆岩,构造复杂程度属中等。与此次工作直接相关的断层主要有冯营断层、方庄断层、韩庄断层及一些小型断层。①冯营断层。位于方庄断层以南,是冯营矿井田北部边界断层,正断层,走向305°~308°,倾向北,倾角50°左右,北盘下降,落差200 m左右。与方庄断层构成地堑。②方庄断层。位于方庄镇北侧,为新井南部边界断层,走向310°~320°,倾向220°~230°,倾角60°~75°,南西盘下降,正断层,落差约200 m。③韩庄断层。位于韩庄村南部,区内长1.7 km,断层走向90°,倾向北,倾角75°左右,北盘下降,正断层,中部落差70 m,两端尖灭。

1.3 地球物理特征

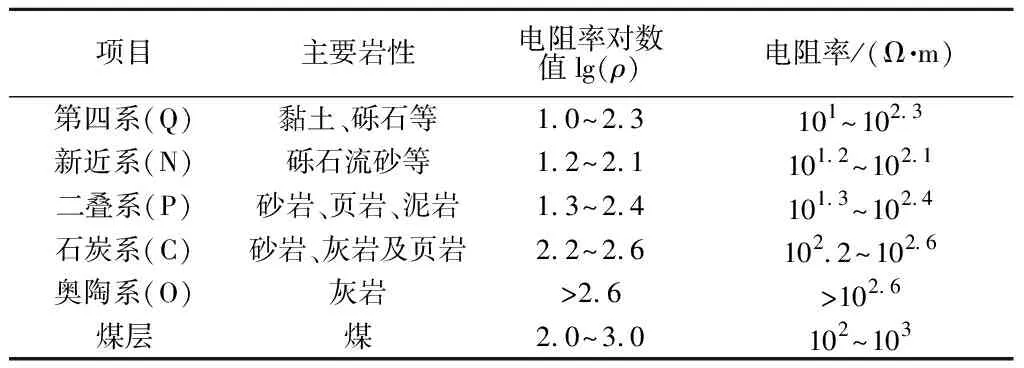

收集以往在该地区及相临研究区的工作电性资料,结合此次工作整理了区内相关地层及典型岩矿石的电性参数,列于表1。

表1 研究区地层岩性及岩矿石电性参数统计Tab.1 Statistics of strata lithology and electrical parameters of rock and ore in the study area

从表1可知,区内地层从新到老电阻率逐渐增大,下古生界奥陶系灰岩为明显的高阻层,石炭系、二叠系电阻率中等,第四系电阻率变化较大,与地表砾石层等密切相关。总体上,第四系与煤系地层界面比较清晰,煤系地层与奥陶灰岩界面明显。此次工作是在已知采空区分布的情形下进行的,要根据采煤层分布情况,结合采空区的电性特点来解决问题。从实际情况来看,一些采空区后期会充水,这就会极大地影响电阻率值,出现一定范围的低阻区。而另外一些采空区则会塌陷形成空洞,这就会形成一些高阻区。同时由于采空区充水和空洞的分布不均匀,就会导致在其影响范围内出现比地层电阻率偏低或偏高的区域,可以视为采空区的影响范围。

2 可控源工作方法技术

2.1 方法原理

可控源音频大地电磁法是以有限长接地导线为场源,在距偶极中心一定距离(r)处同时观测电、磁场参数的一种电磁测深方法。采用赤道偶极装置进行标量测量,同时观测与场源平行的电场水平分量Ex和与场源正交的磁场水平分量Hy。利用电场振幅Ex磁场振幅Hy计算阻抗电阻率ρs、电场相位Ep和磁场相位Hp,计算阻抗相位φ。

(1)

假定地表电阻率固定时,电磁波的传播深度(或探测深度)与频率呈反比,高频时,探测深度浅,低频时,探测深度深。可以通过改变发射频率来改变探测深度,达到频率测深的目的。

(2)

式中,H为探测深度;ρ为电阻率;f为频率。

2.2 仪器设备及性能测试

(1)仪器设备。工作中使用V8多功能电法系统,包括发电机组、发射机和接收机。

(2)仪器性能测试。为了保证野外工作的顺利进行和测量数据的质量,出队前项目组对所使用仪器进行了必要的检修和维护保养,并在评价区对仪器进行了标定。标定对于仪器来说有2个功能:①检查仪器是否正常,不正常的标定曲线表明仪器的记录通道故障;②记录仪器本身的标准信号响应。电信号道标定曲线如图1所示。

图1 电信号道标定曲线Fig.1 Electrical signal channel calibration curve

从标定曲线上可以看出,曲线圆滑无跳点,表明仪器运行正常,采集系统稳定可靠。同时对发射机和发电机也经过了多次严格的测试,以保证其发射电流稳定可靠。通过以上过程,确保该系统稳定。

2.3 野外工作方法

2.3.1 发射场源及观测偶极布设

根据区内相关地质资料,保持与原勘探线方向一致,线距100 m,测点距50 m,测线方向133°,这一特点决定了场源及观测偶极的方向。

(1)场源布设。对于可控源工作来说,场源的选择至关重要,不同发射场源往往会对最终采集结果造成影响。结合水文地质勘探线剖面资料,确定该区勘探深度在500 m左右,为了取得好的资料,压制外界干扰,此次工作发射极距AB铺设2 km,收发距R在4.5~5.5 km。供电电极AB用4块金属材质的铝板(30 cm×50 cm)作为电极,用4个深坑分别埋设,坑深在0.7 m左右,相邻坑距离大于1 m,并进行了盐水浇灌和填土压实,起到减小接地电阻、增大供电电流的作用。

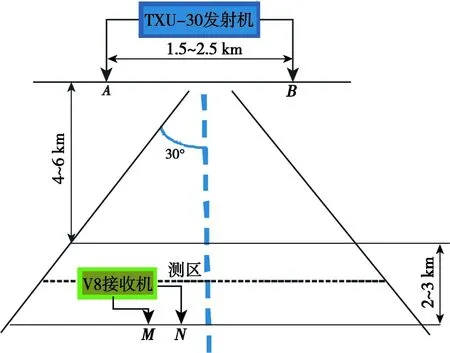

(2)测量偶极的布设。测量偶极(MN)平行于场源(AB),磁信号传感器垂直于场源水平布设,位于发射偶极中轴线两侧各30°的扇形区内,记录点在偶极MN连线的中心点,如图2所示。

图2 CSAMT法野外施工布极Fig.2 Field construction pole diagram of CSAMT method

采用EMAP观测方式,6个电道偶极共用1个磁场分量的排列方式进行观测,磁探头一般安置在排列的中心点附近。

2.3.2 数据采集

先进行仪器的检查,确认仪器各项参数正常后,通知发射端发射信号,数据采集频率范围1~7 680 Hz,采集的最高频率为7 680 Hz,最低频率为1 Hz,40个频点,采集时间40 min。

测量过程中随时观察测量结果,包括频点信号离差、实测数据视电阻率及相位曲线变化等,对数据离差较大、相位不稳的曲线以及异常地段进行复测,确保原始资料真实可靠。

3 资料处理

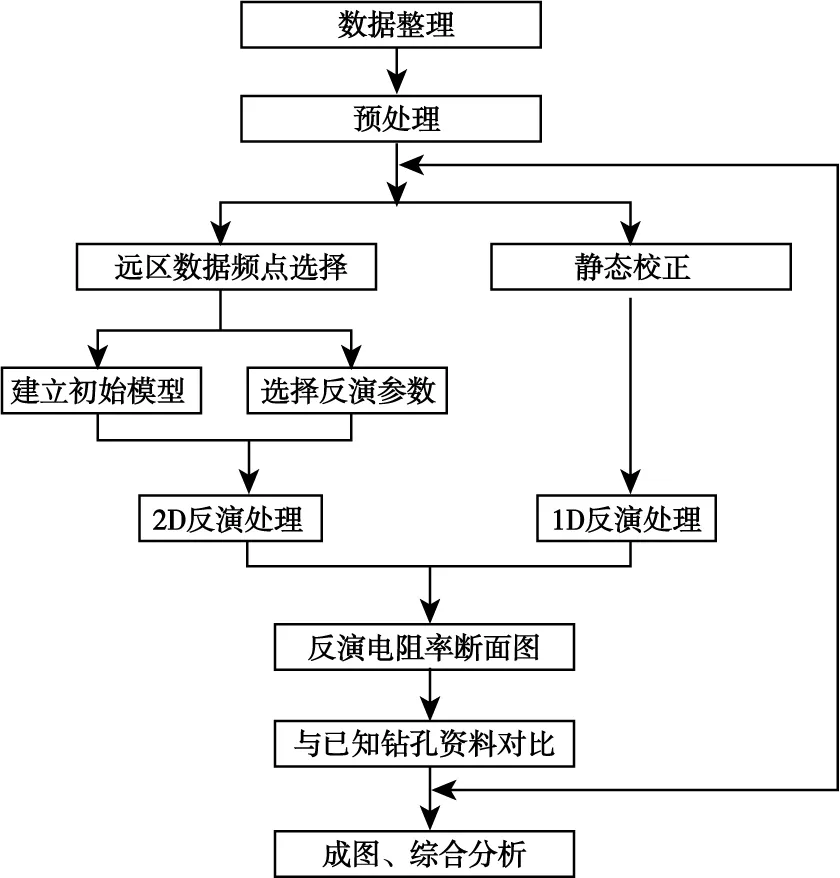

可控源数据的处理使用专门配套软件CSAMT来完成,处理流程如图3所示。预处理利用CMTPRO预处理软件完成,主要进行测定坐标编辑、频点取舍、剔除干扰大的跳点等工作,之后输出为可供专门的反演解释软件识别的数据格式。

4 推断解释

4.1 试验线和已知断面解释

为了区分采空区与非采空区的电性差异,了解地层结构及与之相对应的地电断面,先对试验线和已知地质断面重合的测线进行解释,确定解译标志。

(1)试验对比线。试验线横跨冯营断层和方庄断层,长度1 km,在冯营断层以南、方庄断层以北均为煤采空区,中间为两断层所形成的地堑,为非采煤区。冯营断层以南煤层标高-100~-50 m,方庄断层以北煤层标高-100~-50 m。地堑位置煤层可能缺失,已知资料显示,煤层等高线分布在-250~-200 m,落差达到200 m。试验线反演解释断面如图4所示。

图3 CSAMT数据处理流程Fig.3 CSAMT data processing flow chart

图4 试验线反演解释断面Fig.4 Cross-sectional view of test line inversion interpretation

从图4可知,通过对试验线反演结果解释,采煤区和非采煤区电性差异比较明显,断层及地堑构造格局清晰。首先根据地层的地球物理特征从上至下对电性层进行了划分:①第一电性层。对数电阻率0~1.6(即1~101.6Ω·m),连续分布,中间厚度较大,两端较薄,推测为第四系和新近系覆盖层(N+Q),厚度80~90 m。②第二电性层。对数电阻率1.6~2.6(101.6~102.6Ω·m),不连续分布,中间断开,推测主要为二叠系地层(P),厚度100~200 m。③第三电性层。对数电阻率1.6~2.2(101.6~102.2Ω·m),不连续分布,中间断开,推测主要为二叠系地层(C),厚度70~100 m。④第四电性层。对数电阻率2.2~3.6(102.2~103.6Ω·m),连续分布,推测为奥陶系地层(O),厚度大于200 m。

冯营断层和方庄断层之间形成较大范围的低阻区,主要是由于断层作用地层下陷、断层破碎带等影响所致。冯营断层以南的已知采空区,其电阻率基本和原围岩二叠系地层基本一致,推测采空区未充水,其中的含水层也已基本被疏干,局部出现高阻区,推测为采空区塌陷形成较大的空洞所致。方庄断层以北的已知采空区也具有相同的地球物理电性特点。

(2)5号剖面线。5号测线与已知的第27水文地质勘探线部分重合,为此将地质勘探线资料及煤层线与反演断面进行重合解释,通过上述地层与电性层的对应关系,首先对地层进行了划分。5号线反演解释断面如图5所示。

图5 5号线反演解释断面Fig.5 Line 5 inversion interpretation section

从图5可知,在煤层被采空的部分,其电性差异相对比较明显,50—150号点,采空区表现为中高阻,对数电阻率为2.0~2.6(102~102.6Ω·m),基本与二叠系地层电阻率一致,推测该段未充水。175—350号点,表现为低阻区,对数电阻率为0~1.4(1~101.4Ω·m)推测该段采空区充水,从而导致电阻率下降。350—500号点,表现为中阻,对数电阻率为1.6~1.8(101.6~101.8Ω·m)推测该段未形成空洞,但塌陷后有渗水现象发生。

(3)10号剖面线。根据上述地层与电性层的对应关系以及断层显示特点,对10号剖面进行了反演解释。10号测线与已知的第28水文地质勘探线部分重合,将地质勘探线资料及煤层线与反演断面进行重合解释,如图6所示,从图6可知,在煤层采空的部分,其电性差异相对比较明显,0—75号点,煤采空区表现为中高阻,基本与二叠系地层电阻率一致,推测该段未充水。75—250号点,表现为低阻区,推测该段采空区充水,从而导致电阻率下降。250—350号点,表现为中阻,推测该段采空区受韩庄断层影响,有渗水现象发生。韩庄断层以东,375—425未进行采煤,低阻区主要是断层渗水影响所致。425—525采煤之后为高阻区,推测未充水。

4.2 未知剖面的推断解释

通过上述已知剖面及试验线的定性定量解释,基本确立了该区的解释思路。首先划分地层,在此基础上利用煤层等高线在剖面确定煤层的位置,之后根据其电性特点判断采空区性质,充水为低阻,未充水或根据采煤情况确定的未采空区域则显示为中高阻,地层塌陷渗水区域则表现为偏中低阻。

图6 10号线反演解释断面图Fig.6 Line 10 inversion interpretation section diagram

(1)1号测线。1号测线受地面建筑干扰影响,只做了4个测点,1号线反演解释如图7(a)所示。由图7(a)可知,地层分界线较为明显,新近系和第四系地层厚度约90 m,表现为中高阻,根据地表调查,该区存在砾石层,与高阻特征吻合。二叠系地层厚度约100~120 m,总体表现为中低阻。石炭系地层50~60 m,中等偏高的电阻率。下部为奥陶系地层,表现为中高阻。煤层分布在标高0~+50 m,根据其电性特点主要表现为中低阻,推测采空区受断层影响发生渗水。

(2)2号测线。2号测线主要位于非采煤区,小断层比较多,对电性解释影响较大。2号线反演解释如图7(b)所示。由图7(b)可知,地层分界线较清晰,新近系和第四系地层厚度约60 m,表现为中高阻,主要与砾石层的存在有关。二叠系地层厚度150~200 m,电性受到断层影响,总体表现为断层以西为低阻,以东为高阻。石炭系地层50~150 m,受断层渗水影响中等偏低的电阻率。奥陶系地层主要在剖面东段,埋深在300 m左右。

(3)3号测线。3号线反演解释如图7(c)所示。由图7(c)可知,煤层采空区电性差异变化较大,75—175号点,煤层采空区表现为中高阻,对数电阻率为1.8~2.2(101.8~102.2Ω·m),基本与二叠系地层电阻率一致,推测该段未充水。175—230号点,表现为中低阻区,对数电阻率为1~1.6(即10~101.6Ω·m)推测该段采空区渗水,从而导致电阻率相对下降。230—300号点,表现为中高阻,对数电阻率为1.8~2.2(101.8~102.2Ω·m)推测该段采空区塌陷后形成规模较小的空洞,300—375号点,表现为中低阻区,推测为渗水区。

(4)4号测线。4号线反演解释如图8(a)所示。由图8(a)可知,反演断面电性界面清晰。中间受断层影响,从采煤面采空区的电性情况来看:75—175号点,为中高阻区,推测采空区未充水。175—450号点,采空区主要表现为中低阻,推测为渗水区域,同时采空区下部可能存在水量较大的含水层。

(5)6号测线。6号线反演解释如图8(b)所示。由图8(b)可知,与5号线地层结构一致。从二1煤分布情况来看,电性情况变化比较复杂,表现为75—200号点,为中阻区,与地层电阻率一致,根据地质资料,该段可能没有采煤,但由于受断层影响,可能发生渗水。200—425号点,主要表现为低阻,推测为充水区域,在325—375号点形成低阻凹陷,推测可能为充水后形成较大的陷落坑。425—475号点,电性特点表现为从低到高的过渡,推测主要为断层影响区。475—512号点,为中高阻,推测这一段可能为未采空区。512—575号点为中低阻,推测可能为渗水区。

图7 1号线、2号线和3号线反演解释Fig.7 Line 1,Line 2 and Line 3 inversion explanation

图8 4号线、6号线和7号线反演解释Fig.8 Line 4,Line 6 and Line 7 inversion explanation

(6)7号测线。7号线反演解释如图8(c)所示。由图8(c)可知,地层划分比较简单。从二1煤分布情况来看,电性情况变化也较为简单,基本全部表现为中低阻区。推测50—200号点的中低阻区渗水,200—475号点,表现为显著低阻,推测为充水区,475—650,低阻,推测为充水区。

(7)8号测线。8号线反演解释如图9(a)所示。由图9(a)可知,地层结构比较划分清晰。但是采空区的电性情况变化却较为复杂,以中低阻区为主,局部出现中高阻,具体表现为0~150 m,采空区上部为中阻,下部为低阻,推测上部水随采空区塌陷下渗。150~250 m,出现隔断性质的中阻,推测该处采空区未大规模充水。250~350 m,出现典型的充水低阻区。350~475 m,中高阻区,推测该区未充水。475~625 m,低阻区,推测充水。从整体看,充水为主,局部可能与采煤工程有关未充水。

(8)9号测线。9号测线反演解释如图9(b)所示。由图9(b)可知,地层结构、断层划分清晰。采空区的电性以中阻和低阻区为主,说明该测线以渗水为主和充水为主。具体表现为:0—125号点,采空区为中阻,推测局部渗水;125—150号点为断层;150—300号点,中低阻,推测该处采空区渗水,200~250 m为隔断性质的中阻区;300号点,推测存在断层,300~575 m为低阻区,推测为充水区。

(9)11号测线。11号线反演解释如图9(c)所示。由图9(c)可知,测线地层分层界限明显,由于地表干扰,影响下部分辨率,解释深度为300 m,推测未能探测到奥陶系地层。从煤层所在的位置来看,以中高阻为主,推测未充水。

(10)12号测线。测线地层分层界限明显,由于地表干扰,影响下部分辨率,解释深度为300 m,推测未能探测到奥陶系地层。从煤层所在的位置来看,以中高阻为主,推测未充水。

图9 8号线、9号线和11号线反演解释Fig.9 Line 8,Line 9 and Line 11 inversion explanation

4.3 平面推断解释

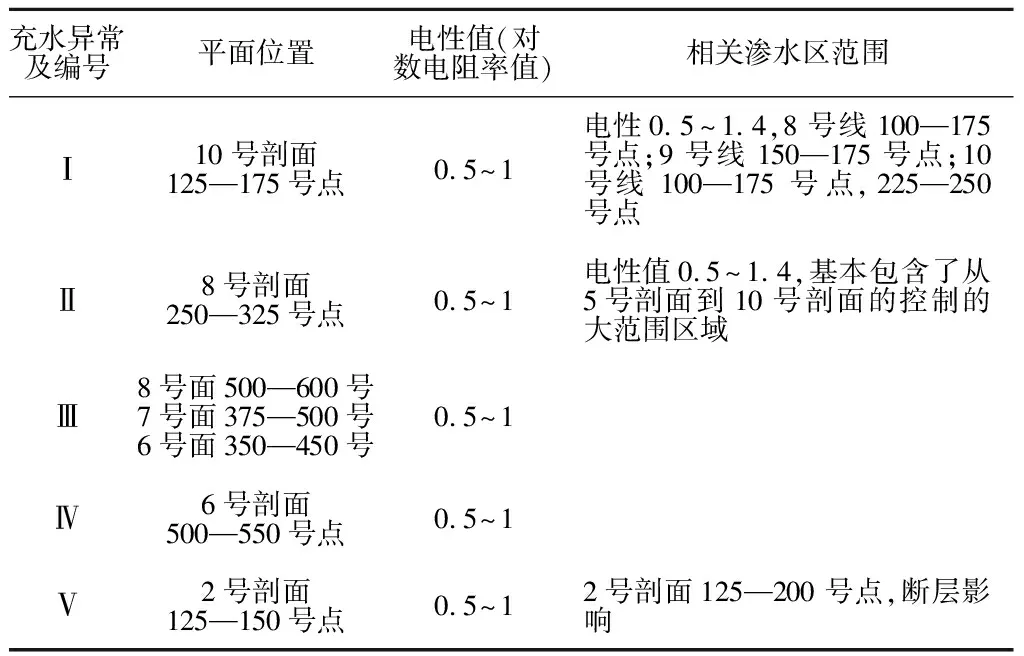

通过上述对剖面线的逐一推断解释,利用目标采空区的电性高低及等值线稀疏或密集程度对采空区充水区、渗水区、未充水区及断层等情况作了推断解释。为了更全面地评价地块情况,将剖面成果进行平面综合分析。首先提取对应采空区层面的测点电性值,绘制垂直投影的平面等值线(图10)。从图10来看,地块受到渗水或充水影响的区域较大,其电性值为0.5~1(100.5~101Ω·m),低阻区。图中黑色实线圈定的区域为推测充水区。在整个地块共5处,编号为Ⅰ—Ⅴ。其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号充水区影响范围大,为主要的充水区。

图10中黑色虚线圈定的区域推测为受到充水、渗水等因素影响的区域。其电性值为0.5~1.4(100.5~101.4Ω·m),为中低阻区。从整个地块来看,占了35%~40%的面积。其余则不同程度受到渗水区的影响而使地层发生变化。电性值为1.4~2.0的区域,推测其渗水影响小,地层有塌陷。图10中红色虚线圈定的区域电性值大于2的区域,则有可能形成了空洞区。通过提取采空区所在层面的高程值,可作出整个评价区采空区立体分别图,同时提取对应点位的电性值,绘制等值线,二者相互结合,便形成了采空区电性立体图(图11)。

综上所述,通过对物探剖面及平面的综合解释,对修武县七贤镇旅游服务区建设场地的地层情况、断层影响及采空区含水性情况有了比较客观的评价。

图10 采空区电性垂直投影平面Fig.10 Electric vertical projection plane of goaf

评价区的西部及东北临近边界区域电性值高,推测形成空洞的可能性大。中东部共圈定5处充水异常及与之相关的渗水异常。为便于对比分析,将相关异常列于表2。

图11 采空区层面电性特征立体图Fig.11 Stereo map of electrical characteristics of goaf level

表2 充水异常Tab.2 Abnormal water filling

5 结论

修武县七贤镇旅游服务区建设场地地基稳定性评价物探项目组成员严格按照《可控源声频大地电磁法技术规程》(SY/T 5772—2002)进行设计,并制定了针对该区的大点距试验、小点距施工的方案,使用仪器先进,取得了较高质量的原始数据。在数据处理和解释的过程中,结合区内已知资料,并采取相应的技术手段进行了大量的数据分析和处理,提高了成果的可靠度。

(1)评价区全部位于采空区影响范围,且煤层面埋藏较深,根据已知煤层的深度结合探测到的电性特点,确定了煤采空区的充水、渗水区以及可能形成空洞的区域。经过综合对比解释,评价区采空区的充水区主要分布在地块的中部和东部,电性值表现为低,渗水影响范围大。

(2)地块西部形成空洞的可能性大,含水性相对较弱。