耕作方式对小麦播种质量、产量和效益的影响

2022-09-13周吉红王俊英孟范玉佟国香丽刘国明解春源

周吉红 王俊英 孟范玉 佟国香 梅 丽刘国明 王 燕 罗 军 解春源

(1北京市农业技术推广站,100029,北京;2北京市房山区种植业技术推广站,102446,北京;3北京市顺义区农业科学研究所,101300,北京)

随着农业机械化水平的逐年提高,我国小麦生产基本实现了全程机械化[1-3],据农业农村部统计,2020年我国小麦生产机械化率已超过了95%,在粮食作物中最高。由于农机水平的提高和青壮年劳动力投入的减少,目前小麦生产从原来的“三分种七分管”变为了“七分种三分管”,也有人说“麦收胎里富,种好是基础”[4],小麦耕整地和播种质量是获得高产稳产的基础。在冬小麦-夏玉米种植模式中,夏玉米为籽粒玉米的地块,采取保护性耕作旋耕或深松+旋耕的方式耕整地,0~20cm耕层秸秆多且与土壤混合不均匀,小麦播种深度不好控制[5],一般播深都较浅,种子容易落到秸秆上悬空,不易吸水发芽出苗,不利于根系下扎吸收水分和养分,北京地区冬季旱寒交加,造成死苗死茎的发生,缺苗断垄严重。杨丽等[6]和牛萌萌等[7-8]认为,秸秆还田后播种,种子极易落在残茬上造成架空,影响出苗,马根众等[9-10]认为,应该减少免耕和翻耕等方式轮流作业,鞠正春等[11]和周吉红等[12]认为,精细整地可提高出苗质量,解决麦田穗数不足和产量较低的问题。2008年对北京市实施小麦高产创建以来的182个小麦高产示范点统计结果显示,75%的示范点采取了重耙+翻耕+旋耕(轻耙)的耕整地方式,平均产量为7807.5kg/hm2,较采取了其他耕整地方式的示范点平均增产682.5kg/hm2,增幅8.7%。为了进一步明确北京小麦生产中耕整地方式的效果,本研究于2018-2020年连续开展不同耕整地方式对小麦播种质量和产量效益的影响研究,为选择适宜的耕整地方式、提高小麦播种出苗质量、产量和效益提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2018-2020年在北京市房山区石楼镇坨头村房山区农业科学研究所试验基地进行,耕整地前测定了0~40cm土层的土壤肥力,其中2018年9月22日测定结果为土壤有机质20.19g/kg、全氮1.318g/kg、碱解氮117mg/kg、有效磷40.17mg/kg、速效钾128mg/kg;2019年9月24日土壤有机质为20.25g/kg、全氮1.317g/kg、碱解氮121mg/kg、有效磷40.33mg/kg、速效钾118mg/kg,土壤肥力中等。小麦播种前夏玉米为籽粒玉米和青贮玉米2种类型,单因素随机区组试验,处理为小麦播种前的整地耕作方式,设置重耙+翻耕+轻耙(HH+T+LH)、重耙+翻耕+旋耕(CK)、翻耕+轻耙(T+LH)、翻耕+旋耕(T+R)、旋耕2次(R)、重耙+旋耕(HH+R)、深松+旋耕(DL+R)共7个处理,每个处理面积666.7m2,采用大田机械播种,随机设3次重复。

小麦品种为中麦175,分别于2018年9月30日和2019年10月1日播种,基本苗375万株/hm2,整地时施底肥复合肥(N:P:K=15:15:15)600kg/hm2,分别于2018年11月20日和2019年11月22日灌越冬水600m3/hm2;分别在春季小麦返青期2019年3月15日和2020年3月18日灌水300m3/hm2,随灌水追施尿素112.5kg/hm2;于起身期2019年3月31日和2020年4月2日喷药进行化学除草;分别在拔节期2019年4月18日和2020年4月20日灌水600m3/hm2,随灌水追施尿素187.5kg/hm2;分别在灌浆期2019年5月18日和2020年5月20日灌水450m3/hm2,于2019年5月21日和2020年5月23日喷药防治蚜虫;2019年6月15日和2020年6月17日取样并收获测产。

1.2 测定项目与方法

1.2.1 土壤秸秆含量 在耕整地作业完成后,将地表 100cm2(10cm×10cm)及 0~5、5~10、10~15 和15~20cm土层深度500cm3(10cm×10cm×5cm)土壤体积里秸秆全部收集,晾干后称重。

1.2.2 土壤含水量 不同耕整地方式下,于小麦播种出苗后3叶期,在0~5、5~10、10~15和15~20cm土层取土样,用烘干法测定土壤含水量,土壤含水量(%)=(湿土重-烘干土重)/烘干土重×100。

1.2.3 土壤容重 于小麦出苗后3叶期用环刀法测定不同处理0~5、5~10、10~15和15~20cm土层土壤容重。

1.2.4 缺苗断垄 于小麦出苗后3叶期,随机在田间选取3个行长2m的样段,调查2m样段内的缺苗及断垄长度,小麦播种行内5cm≤连续缺苗长<10cm为缺苗,行内连续缺苗长≥10cm为断垄,将2m样段内所有缺苗及断垄的长度相加即为样段内缺苗断垄的总长度,缺苗断垄比例(%)=缺苗断垄总长度/200×100。

1.2.5 行间均匀度 于小麦3叶期,随机在各处理内选取3个50cm长度样段,分别调查样段内的小麦苗数,计算样段内苗数的标准差、平均值、极差和变异系数,极差=3个样段内的苗数最大值-最小值,变异系数(%)=标准差/平均值×100。

1.2.6 播种深度 于小麦出苗后3叶期,在不同处理内随机选取样点3个,调查不同耕整地方式下小麦的播种深度,方法为挖出调查样点50cm内的小麦幼苗,连续测定20株幼苗种子所在位置至地面的长度即为播种深度。

1.2.7 死苗率和死茎率 于小麦返青期在田间随机选取3个样点,每个点调查1m样段内总苗数及死苗数,计算出平均死苗率,死苗率(%)=死苗数/总苗数×100;统计每个样段内所有茎数及死茎数,计算死茎率,死茎率(%)=死茎数/总茎数×100。

1.2.8 产量效益 小麦收获期在田间随机选取3个样点,收割1m2的小麦,统计1m2的小麦穗数,计算出各处理穗数;随机在每个样点收割的小麦内选取10穗统计穗粒数,计算出穗粒数;脱粒后当水分降至13%时测定每个样点小麦籽粒质量,计算产量,并测定千粒重。效益=产值-总成本。

1.3 数据处理

采用Excel进行数据统计,用SPSS 19.0软件进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 耕作方式对土壤秸秆含量的影响

表1表明,7种耕作方式下,小麦前茬收获籽粒玉米的地块,地表100cm2及0~5、5~10、10~15和15~20cm土层深度10cm×10cm×5cm土体中秸秆含量,分别是前茬青贮玉米地的3.69、3.99、3.56、3.10和2.96倍;2种地块类型下,7个耕作处理均以旋耕2次和深松+旋耕处理地表及0~10cm土壤中秸秆含量较多,青贮玉米地上这2个处理地表10cm×10cm及0~5cm、5~10cm土层10cm×10cm×5cm秸秆含量分别是其他处理的1.91、2.07和2.13倍,籽粒玉米地上这2个处理分别是其他处理的1.70、2.22和2.16倍。

表1 不同耕作方式下地表及土壤秸秆含量变化Table 1 Change of soil straw contents under different tillage methods g

2.2 耕作方式对土壤含水量的影响

表2表明,前茬收获籽粒玉米的地块0~20cm土壤绝对含水量均较前茬收获青贮玉米的地块低,0~5、5~10、10~15和15~20cm土壤绝对含水量分别低40.0%、21.8%、8.8%和10.2%,与青贮玉米地相比,前茬收获籽粒玉米的地块0~20cm耕层秸秆含量较高,土壤含水量低,旋耕2次和深松+旋耕处理0~5cm土壤含水量降低68.3%和95.0%。

表2 不同耕作方式下土壤含水量Table 2 Soil moisture contents under different tillage methods %

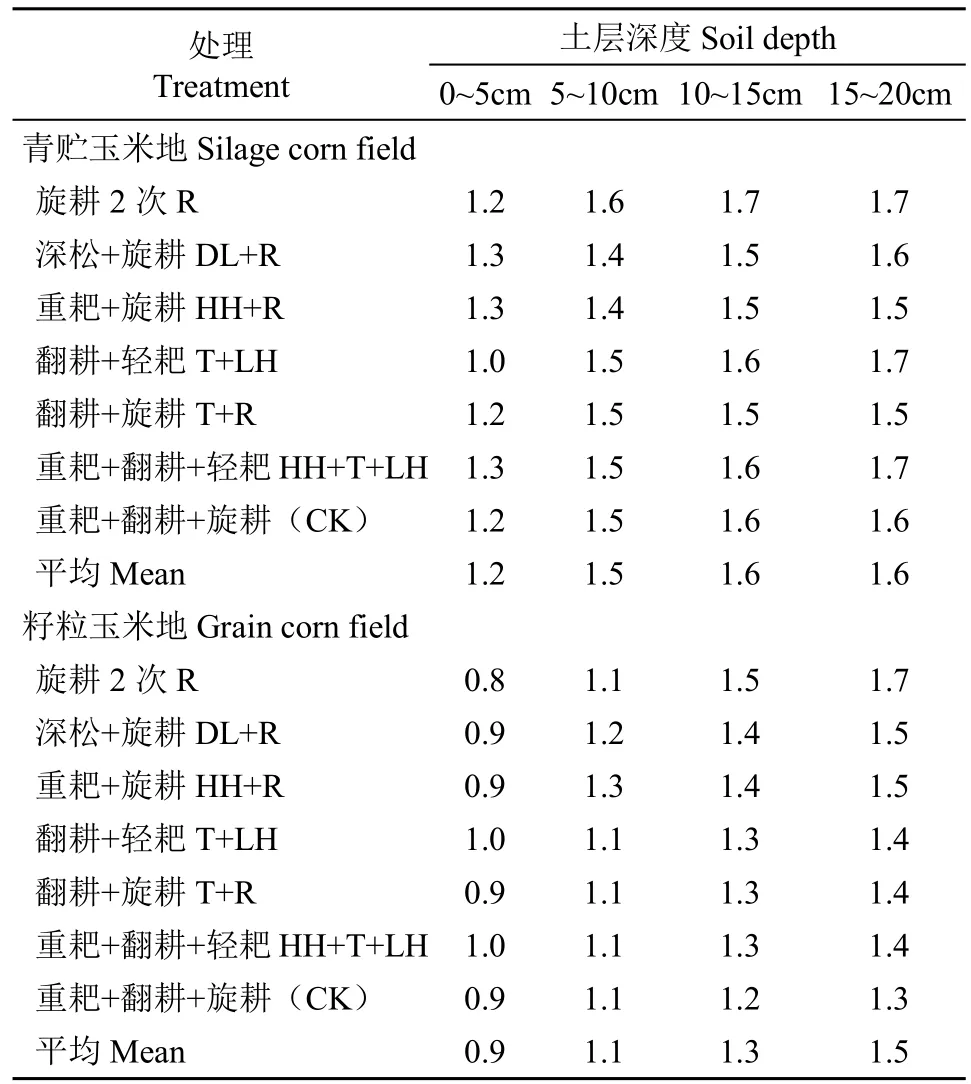

2.3 不同耕作方式对土壤容重的影响

表3表明,前茬收获青贮玉米地块0~20cm各层土壤容重值均高于收获籽粒玉米的地块;2种地块类型土壤容重均随土层深度增加而增加,表明上层土壤里秸秆含量更多;前茬收获籽粒玉米的地块,实施了翻耕作业的4个处理土壤容重随土壤深度变化较小,每增加5cm,土壤容重变化在0.1~0.2g/cm3,说明采取耕翻处理的整个耕层土壤分布较均匀,但旋耕2次、深松+旋耕和重耙+旋耕的处理0~5cm较5~10cm土壤容重低0.3~0.4g/cm3,说明这3个处理表层土壤秸秆含量较多,尤其以旋耕2次的处理0~10cm秸秆含量最多。表层土壤秸秆含量多土壤水分低,不利于小麦播种吸水发芽和根系下扎。

表3 不同耕作方式下土壤容重变化Table 3 Changes of soil bulk density under different tillage methods g/cm3

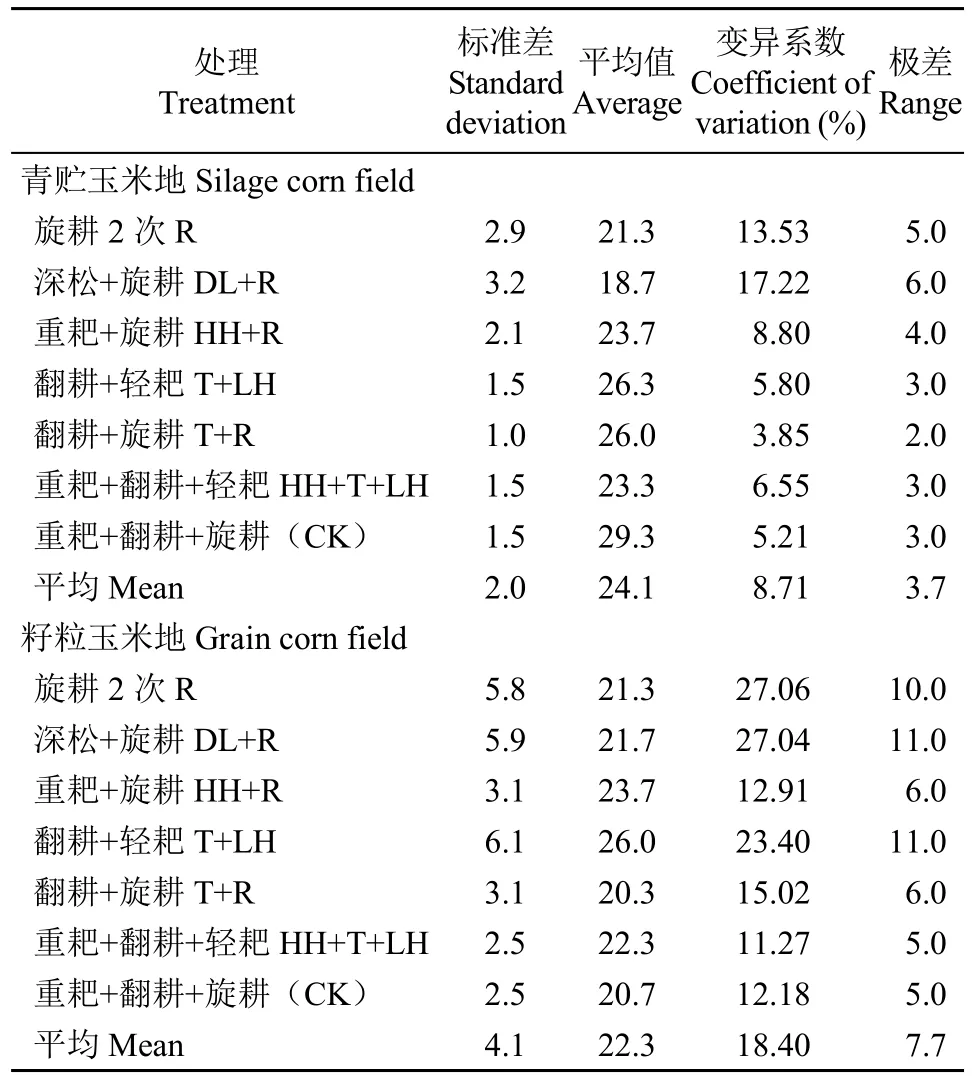

2.4 不同耕作方式对小麦行间均匀度的影响

表4表明,青贮玉米地各耕作处理下小麦苗标准差和变异系数均较小,平均较籽粒玉米地各处理降低51.2%和52.7%,小麦苗数的极差较籽粒玉米地各处理平均减小51.9%,说明青贮玉米地各耕作方式下麦苗间离散程度较小,麦苗比较均匀。

表4 不同耕作方式下小麦出苗均匀度Table 4 Uniformity of wheat seedling emergence under different tillage methods 株plant

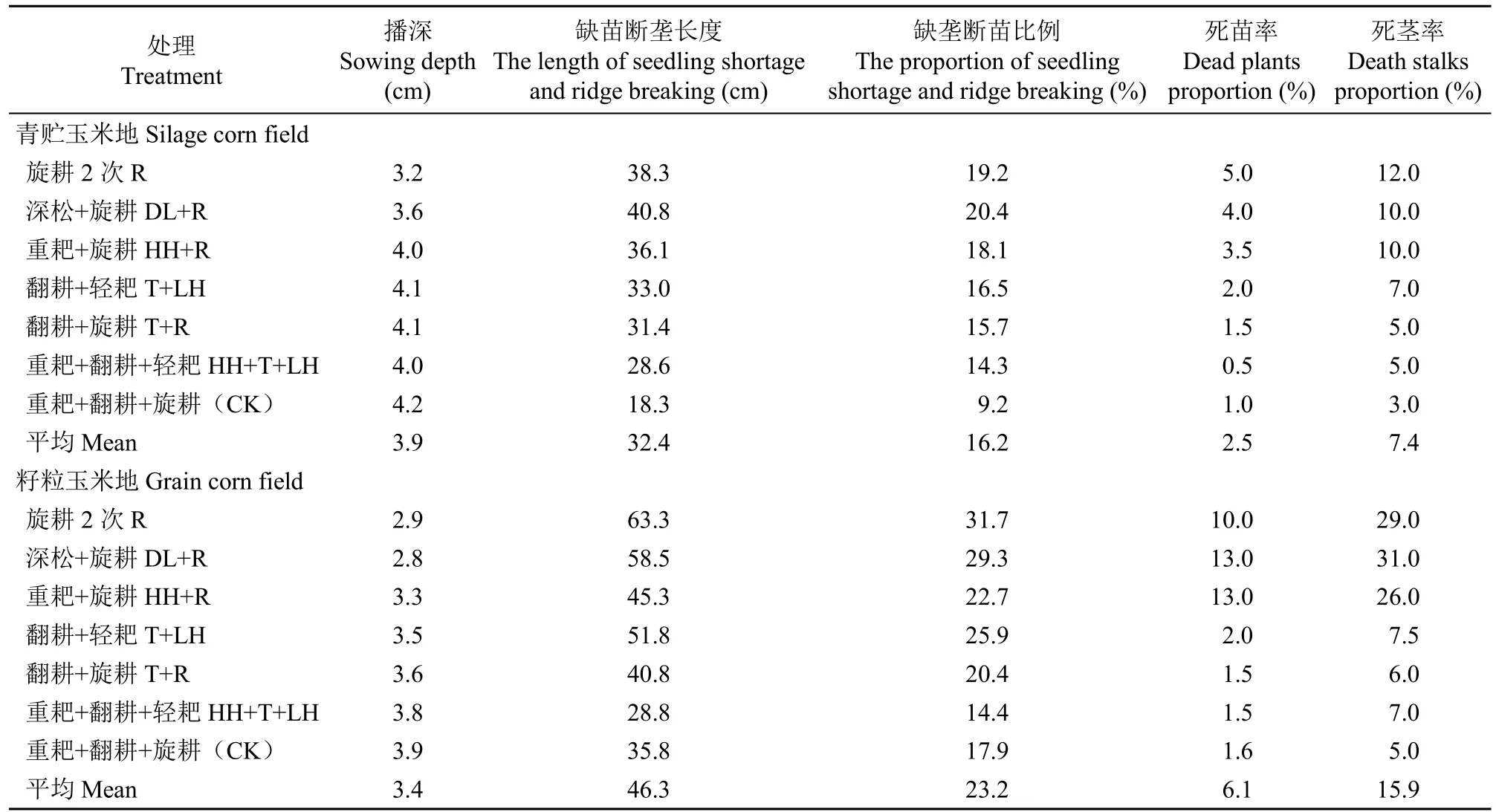

2.5 不同耕作方式对小麦播深、缺苗断垄及死苗、死茎的影响

表5表明,籽粒玉米地上各处理播种深度平均较青贮玉米地各处理浅12.8%,主要是籽粒玉米地表层秸秆含量较多、播种机作业不好控制所致。2种类型的地块上,以旋耕2次和深松+旋耕的处理播种深度最浅,籽粒玉米地这2个处理平均播深不足3.0cm,分别较CK浅25.6%和28.2%;青贮玉米地这2种处理的播深不足4cm,分别较CK浅17.9%和7.7%。总体来看,实施了翻耕作业处理的播深较适宜。

表5 不同耕作方式对小麦播深、缺苗断垄及死苗、死茎的影响Table 5 Effects of different tillage methods on sowing depth,ridging and dead seedling and dead stem of wheat

前茬籽粒玉米地块7个耕作处理平均缺苗断垄较青贮玉米地块增加13.9cm,增幅42.9%。2种地块类型下,均以旋耕2次和深松+旋耕的处理缺苗断垄严重,青贮玉米地上,这2种处理分别较其他处理缺苗断垄增加16.1%和23.6%,较CK缺苗断垄增加2.09倍和2.23倍;籽粒玉米地块上,这2个处理分别较其他处理缺苗断垄增加1.56倍和1.44倍,较CK缺苗断垄增加1.77倍和1.63倍。

籽粒玉米地死苗率和死茎率平均较青贮玉米地高2.44和2.15倍,以旋耕2次、深松+旋耕和重耙+旋耕处理较严重,籽粒玉米地上这3个处理死苗率分别是青贮玉米地的2.00、3.25和3.71倍,死茎率分别为2.42、3.10和2.60倍。而2种地块上实施了翻耕作业的4种处理死苗率均在3%以下,死茎率在8%以下,青贮玉米地块各处理死苗率均未超过5%。2种地块上各处理均以CK处理的死茎率最低。

2.6 不同耕作方式对小麦产量的影响

成熟期测产结果(表6)表明,2年的趋势一致,7种耕作方式2年平均产量中,实施了翻耕处理的产量总体较高,籽粒玉米地以CK处理产量最高,为7966.5kg/hm2,效益最高,为9051.0元/hm2,均与其他处理达显著性差异。青贮玉米地除旋耕2次和深松+旋耕处理产量较低外,其余4个处理产量较高且差异不显著,以翻耕+旋耕处理产量和效益最高,分别为8133.0kg/hm2和9894.0元/hm2,效益与其他处理达显著性差异。

表6 不同耕作方式对小麦产量和效益的影响Table 6 Effects of different tillage methods on wheat yield and benefit

3 讨论

小麦前茬种植籽粒玉米的地块在7种耕作方式下,地表及0~20cm耕层秸秆含量均较前茬青贮玉米地多,秸秆含量多增加了小麦播种作业难度,播种深度不好控制,导致播深普遍较浅,出苗质量差,苗间均匀度降低。同时耕层秸秆含量多,土壤含水量降低、容重变小,播种后不利于小麦种子吸水发芽和根系下扎,造成出苗不齐不匀、缺苗断垄、根系埋深浅、根系与土壤接触不实或根系悬浮在秸秆上,越冬期旱寒胁迫导致死苗、死茎发生,田间缺苗断垄严重,穗数不足。有研究[9-11]认为,小麦前茬为收获籽粒玉米的地块采用翻耕作业能使秸秆与土壤混合均匀,利于小麦播种出苗,实施旋耕和深松等少免耕方式耕整地的区域,前茬秸秆粉碎作业一定要细碎。

小麦前茬种植籽粒玉米的地块7种耕作方式中,以CK处理0~20cm土层秸秆含量较少,土壤与秸秆混合较均匀,含水量较高,小麦播种深度较适宜,出苗质量好,苗间离散度较均匀,缺苗断垄和死苗、死茎率低,穗数足、产量高、效益好。蒋方山等[13]、张书良等[14]和李太魁等[15]研究也认为,翻耕使秸秆和土壤混合较均匀,小麦播种机作业质量较一致,播种深度好控制,播种质量较高,出苗较齐,缺苗断垄率低,利于增加穗数,提高产量。小麦前茬种植青贮玉米的地块7种耕作方式中,除旋耕2次和深松+旋耕处理产量较低外,其余处理间产量差异不显著,但考虑到农机作业成本,建议选用翻耕+旋耕的耕整地方式,以获得较高产量和效益。

本研究结果并不否定少免耕耕作模式,北京小麦生产中少免耕方式的产量效益不高,可能与病虫草害增多、防治不到位以及目前大部分农户租用农机实施前茬玉米收获及小麦播种前耕作整地作业,农机手雇用随机性大,水平参差不齐,普遍追求工作效率,不注重作业质量等有关。张向前等[16]指出,农户在播种小麦前要考虑前茬收获作物,合理选择耕整地作业方式,以提高播种和出苗质量,促进小麦植株正常发育生长,实现高产高效。

4 结论

综合不同耕作方式对小麦出苗质量、产量和效益的影响,建议前茬收获籽粒玉米的地块采取重耙+翻耕+旋耕的方式耕整地;前茬为收获青贮玉米的地块采取翻耕+旋耕的方式耕整地。