张 掖 营 建 再 考

——张掖历史地理研究之二

2022-09-09刘森垚

刘 森 垚

(河西学院历史文化与旅游学院,甘肃 张掖 734000)

本文所谈的张掖营建问题,是指近两千年以来张掖郡或甘州首府所在的城邑整体营建。此问题在上个世纪八九十年代之交因黑水国遗址的初步探掘而引起学界关注和争论,虽基本认定此处便是汉代张掖郡觻得县城,但其他问题存疑很多。至本世纪初,河西学院教授方步和编写《张掖史略》时曾撰《张掖城建考》一文[1],系统梳理了张掖城邑筑建的历史情况,有开创之功。但随着新出史料的发现、史学研究的深入,《张掖城建考》中不少关键问题的探讨可能出现了一些偏差、遗漏、枝蔓。故本文旨在再对张掖城邑营建问题做一较为系统全面的考察。

一、始建与迁移

乾隆《甘州府志》开篇即云甘州属“《禹贡》雍州之域,而西戎氏之故墟”[2]。古人对河西四郡设置以前的张掖,只知轮廓,莫能详审。张掖“城”之始,当自张掖郡之建。然而,因为《史记》记载模糊,《汉书》前后矛盾,故自南北朝以来有关河西四郡设置的问题长期争论不休。随着新史料的发现和史学本身的发展,有关这一问题的探讨进一步深入和综合,所得结论更具说服力。比如李炳泉《西汉河西四郡的始置年代及疆域变迁》一文[3],以四郡疆域动态发展的角度重新勾连材料、分析境况、联系诸说,对河西四郡的设置问题给出了一个较为清晰可信的答案。具体到张掖郡的设置与开拓,对本研究有很大的启发。

曩者多以元鼎六年(BC111)张掖郡建而觻得县属焉,故以张掖郡城觻得亦当建于是年。然据李炳泉《西汉河西四郡的始置年代及疆域变迁》可知,张掖郡初建时当以今古浪一带为中心,尚未及焉支山以西。太初四年(BC101)张掖郡西扩,郡治于今古浪一带不能便宜统治,故移治所至觻得。因此,张掖城的始建,当以太初四年之张掖郡移驻觻得城为明确标志。关于觻得的来历,唐人有分歧而不矛盾的记载——颜师古《汉书注》:“此觻得,匈奴中地名,而张掖县转取其名耳。”[4]《旧唐书·地理志三》:“觻得县,郡所治也,匈奴王号也。”[5]以王号命名地方,或是相反,不算少见。又据《汉书·霍去病传》所谓(元狩二年BC121)“票骑将军涉钧耆,济居延,遂臻小月氏,攻祁连山,扬武乎觻得”[4],可知觻得王活动区域或觻得一地当就在今黑河中游、祁连山北麓一带。太初四年张掖郡西扩,故于今黑水国遗址一带建立治所觻得县。元狩二年以前的情况,更加模糊。有的学者认为,这里是觻得王的王城[6]。但从考古信息来看,很难说自此以前已经有城郭建成,甚至西汉中早期的城垣也未能发现[7]。根据较新的考古意见,黑水国北城西南的汉代建筑遗址,很有可能是汉廷入主河西以前的觻得王城遗迹,到西汉晚期已经废弃[8]。那么,汉朝中后期之觻得城何在?其地望,阎文儒、李并成等学者指出当在今黑水国北城遗址[9][10]。但2019 年《张掖甘州黑水国汉代墓葬发掘报告》指出,如拟定黑水国北城遗址为汉代张掖郡城,则与汉代西北一般郡治的规模相比严重偏小,而且距离汉墓群距离太过接近。可能在今黑水国遗址区内东部存在一个已经消失不见的、规模更大的汉代张掖郡城[8]。

虽然不能明确知道汉代觻得县的地望,但就其存在时期而言,黑水国南城建在魏晋古墓之上,可知汉之觻得县的聚落至少延续到了魏晋时期[7]89。据李并成、吴正科等人的研究,魏晋以后的张掖城,可能因为沙漠化的问题被逐渐废弃了[10]。据李贤《后汉书注》所记“张掖郡……故城在今张掖县西北”[11]可知,至迟到唐初张掖城已经迁移到今天甘州城区所在位置。具体是什么时候搬迁的,史无明文,目前学界主要有两种观点:一方认为是魏晋时期,以西晋觻得县改为永平县为标志,代表学者是吴正科、方步和[12][1];一方认为是隋唐时期,以隋代统一、隋炀帝驻跸张掖为标志,代表学者是王北辰、李并成[13][10]。笔者认为两种观点或可商榷。

先谈前一种观点。方步和的主要论证集中在《张掖城建考》中:第一,其认为“苏则围张掖”,张掖若指郡,则太大不能围困,说明此即张掖城,而非觻得城[1]。实际上,以郡称代郡治,很常见。第二,其后文所谓东汉末期觻得城衰落的各种原因,有些牵强,更与黑水国考古证据不一致。第三,方氏指出的西晋初将觻得县改为永平县当做是张掖郡治迁移的标志,也很有问题:(1)王北辰云“西晋安定时间又短,是否可能搬迁,也难以想象”[13],应有道理。(2)据吴礽骧、郝树声、武鑫、贾小军等人的研究,汉代氐池县设在今张掖城郊[14][15][16]。若晋代有氐池县存在,则张掖郡城不得迁往这一带。实际上,氐池县之设,要从汉代延续到北魏——《晋书·武帝纪》:“(泰始三年267)夏四月戊午,张掖太守焦胜上言,氐池县大柳谷口有玄石一所,白画成文,实大晋之休祥,图之以献。”[17]可知,西晋初仍有氐池县。虽然《晋书·地理志》大致以太康初为断限[18],但据《晋书·吕光载记》所记“张掖督邮傅曜考核属县,而丘池令尹兴杀之”[17]3059以及《魏书·灵征志》所载“真君五年二月,张掖郡上言:‘往曹氏之世,丘池县大柳谷山石表龙马之形,石马脊文曰‘大讨曹’,而晋氏代魏。今石文记国家祖宗讳,著受命之符。’……今张掖郡列言:丘池县大柳谷山大石有青质白章,间成文字,记国家祖宗之讳,著受命历数之符。”[19]可知此三处“丘池”均言一事,皆属“氐池”之误,氐池县当在此阶段内长期存在。故张掖郡治之迁移,必在太平真君五年(444)之后。

再谈后一种观点,李并成也认为“迁建的原因似又不单纯是为了迎合炀帝的喜好”[10]。其实,有关杨广西巡之事,史载详细,皆未及筑城之事。据《隋书·宇文恺传》所记“时帝北巡,欲夸戎狄,令恺为大帐,其下坐数千人。帝大悦,赐物千段。又造观风行殿,上容侍卫者数百人”及《隋书·炀帝纪》所载“上御观风行殿,盛陈文物,奏九部乐,设鱼龙曼延,宴高昌王、吐屯设于殿上,以宠异之”[20]73,可知杨广北巡、西巡有建筑行殿的习惯,却未及建城①。在西巡之后,如王北辰之谓西晋短安,隋代也很快发生动乱,更不可能迁移郡治了。王北辰认为隋炀帝西巡时迁治的论据之一是“舍弃了旧而小的张掖古城”所以新建大城,但实际上此时已经在黑河东岸建有大城——《史记正义》云:“合黎水出临松县临松山东,而北流历张掖故城下,又北流经张掖县二十三里。”[21]隋唐无临松县,《史记正义》尤长地理,此处所谓“临松县”当直接引自六朝地理文献。据《隋书·地理志》所记“张掖……又有临松县,后周废”[20]815,北周时临松县废置。这也恰好说明,最晚到北周末期,已经存在所谓“张掖故城”。张掖城的东迁,必在隋代以前。

因此笔者认为,张掖郡城迁移的时间当在上述两个时间点之间,也就是在北魏后期到北周末期之间,具体而言,应当是西魏大统十二年(546)至废帝在位时期。据冯培红《北朝至唐初的河西走廊与粟特民族》,北魏时河西走廊人口跌入低谷,特别是张掖一地,甚至不能与敦煌、武威同列重镇。但在北魏末年、西魏时期,河西人口数量增长极快,主要的原因是北魏以来西域胡人的大量涌入并定居河西;甚至在入华粟特后裔史宁的庇护下形成了通用金银货币的河西“自贸区”,“河西走廊俨然成了粟特人统治的天下”[22]。特别是属于粟特后裔的建康史宁,自大统十二年以来,长期主政河西、都督张掖一带,或有时间、计划实施迁移郡治:平定宇文仲和后,史宁则应都督刚创设的西凉州;稍后,据《周书·韩褒传》《韩褒墓志》[23],大统十二年韩氏任都督西凉州、西凉州刺史,此后长期主政张掖,到大统十六年时,任都督凉州,史载其在张掖任上“贫富渐均,户口殷实”[24]。户口激增、商贸繁荣,对定居胡商来说,城池对财富的保护更为重要,更何况这一时期往往有吐谷浑北侵、突厥南扰河西的问题,再加上周边环境恶化(土壤的沙漠化、黑河河道左右摆动),因此另选他址以建新城就有较为充足的动因。那么新城建好后,“西凉州”改称为“甘州”,州名也发生了重大变化。

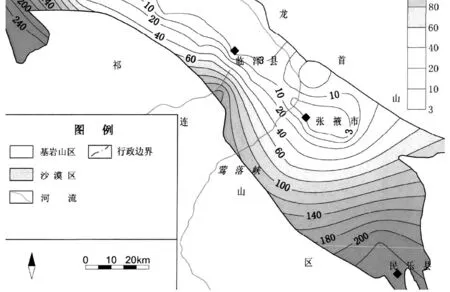

从西凉州向甘州迁移、变化的过程中也有几点需要提请注意:第一,有关这一具体时间的记载,出现了三种不同的说法:《周书·文帝纪》《甘州府志》云为废帝三年(554)[24]34[2]47,《太平寰宇记》云为废帝二年(553)[25],《周书·史宁传》云为废帝元年(552)[24]467。笔者认为这恐非简单的误记,很可能正是营建之始到筑城完成之间的时段——史宁于废帝元年到任河西,工程开始;第二年,新城建成;第三年春正月,朝廷下诏正式确立、改名。第二,在选址的问题上,首先是要解决土壤的沙漠化、黑河河道向东摆动的用水问题。据汪桂生《黑河流域历史时期垦殖绿洲时空变化与驱动机制研究》,西晋时黑水国遗址东南方向的黑河右岸,正有一块正在发育的绿洲[26],此处当是汉晋氐池县。所谓“氐池”,建县之时当与氐族无甚关系,而应通“低池”②,说明此处地下水位浅、富水性充沛;又据连英立《张掖盆地地下水及其补给水源的同位素特征》,今张掖市区周边的潜水水位埋深确实要比黑水国遗址附近的要浅[27](见图1,黑水国位置大约在张掖市区黑色菱形方块左上数字“10”附近)。也正因为这样,今张掖市区附近的地下水,往往“以泉的形式溢出地表”[28],时至明清时期,仍有所谓“半城芦苇”的说法[29]。所以,从这个角度出发,西凉州移治甘州、甘州之得名、隋代称甘州治所为“酒泉”县,应该源自当地“甘泉”甚涌而非甘浚或甘草。既然西凉州移治氐池附近,那么氐池作为县应当不会存在,就目前搜集的史料来看,西魏之后确实再无“氐池”出现。据《北周地理志》,西魏北周时仍有称“永平”者,当指张掖之永平县[30],可知甘州张掖郡附廓县应仍称永平。第三,张掖郡城于西魏时迁移到今市区位置,还有一点旁证:翻查《重刊甘镇志》《甘州府志》,对城内建筑的记录与追溯,没有能超过北周时期的——《甘州府志》记万寿寺木塔曰:“前五代后周时已有之。隋开皇二年重建,唐尉迟恭监修,明永乐年重修,俱有碑记。”[2]180虽然一本清代地方志中的遥远记载让人感觉难以据信,但其云“俱有碑记”,应当字有所出。今天虽然看不到诸碑记,但依康熙二十六年(1687)孙思克《重修万寿寺碑记》载“一曰塔名归塔,始于隋文帝开皇二年壬寅四月云”[2]587,可知彼时当目睹有前代碑记,并言之凿凿为开皇二年四月,或当有所本。

图1 张掖盆地潜水水位埋深图(80年代平均)[29]

唐及吐蕃,文献不足徵,张掖城间有地震、战争危害城郭,其余牵涉不多。回鹘控制后期,是为王城③;西夏占领时期,是位处首都、大都督府、西凉府之后的重要直辖城市[31]。

二、拓展与变化

元明时期,张掖城邑迎来了发展的高峰时期。自元代至元二十三年(1286)到清代雍正三年(1725),四百多年间长期作为广义河西地区的首府,这直接推动了张掖城的建设和发展。

元代中期以前,河西地区经历了长期的战乱和频繁的饥荒,人口和城市发展缓慢。虽然史籍上记出伯于大德六年(1302)封在甘州、十一年(1307)进封豳王,由三等诸王晋升为一等。实际上早在大德三年(1299),出伯已经主政河西[32],开始了对张掖城的扩建[2]65④。出伯家族在据守期间,“有效地巩固了这一边防,从而确保了这一地区社会的相对稳定”[33]。《元史·成宗纪四》:“(大德七年1303)六月己丑,御史台臣言:‘瓜、沙二州,自昔为边镇重地,今大军屯驻甘州,使官民反居边外,非宜。乞以蒙古军万人分镇险隘,立屯田以供军实为便。’从之。”[34]《元史·武宗纪二》:“(至大二年1309)八月壬子,中书省臣言:‘甘肃省僻在边垂,城中蓄金谷以给诸王军马,世祖、成宗尝修其城池。近撒的迷失擅兴兵甲,掠豳王出伯辎重,民大惊扰。今撒的迷失已伏诛,其城若不修,虑启寇心。又,沙、瓜州摘军屯田,岁入粮二万五千石,撒的迷失叛,不令其军入屯,遂废。今乞仍旧遣军屯种,选知屯田地利色目、汉人各一员领之。’”[34]513~514据以上可知,甘州城是当时边疆重镇,屯有重兵,对城池常有修葺,特别是大德三年的扩建。大德七年时撒的迷失由甘州移兵屯田瓜沙,但于至大元年(1308)反叛攻入甘州;至大二年(1309)秋甘州上奏请修城池。屠寄《蒙兀儿史记》卷四二《出伯传》:“中书省至大二年八月请修甘州城,因追述其事,则撒的迷失之叛当即在元年秋冬间。”[35]此论甚恰——明万历砖包城墙时在城垣内有童棺五百余,其中一棺面书“至大元年闰十月宁夏王妃”,据方步和等人的研究此事当是因撒的迷失叛乱而被屠杀之人,依蒙古人秘葬之俗而埋于墙内[1]372,可知叛乱正在至大元年闰十月。

关于此次叛乱,还有几点需要注意。第一,因为明代张掖南墙中有棺材,则至大元年闰十月时不可能凿墙而埋,否则不能成为“秘葬”。实际应是时当正在修筑城垣或之前的工程未完成。这自然和大德三年“广甘州城”有非常密切的关系,其他几次多称“修城”,再无扩城记载[2]166。至大二年朝廷上报修葺城墙,主要是想引起朝廷的重视,能尽快修缮城墙。上奏中强调的“城若不修,虑启寇心”,很可能是说撒的迷失的叛乱抄掠、轻易攻入甘州主要原因是城墙营建尚未完成。第二,方步和认为宁夏王妃所指即是阿木哥之妻,恐有问题。方氏所据,大致是“(大德六年1302)籍河西宁夏善射军隶亲王阿木哥,甘州军隶诸王出伯”一句[34]443。但宁夏善射军归属阿木哥与阿木哥是宁夏王是两回事,且未见阿木哥封宁夏王、出伯与阿木哥关系密切之记载,宁夏王当另有其人。

洪武二十六年(1393),张掖再度成为河西地区的首府。而在前一年,都督宋晟已经开始了对张掖城的扩建,共向东增修城垣三里三百二十七步[36]。这次扩城是规模较大的一次,这也奠定明末、清代、甚至民国时期张掖城的基本格局。

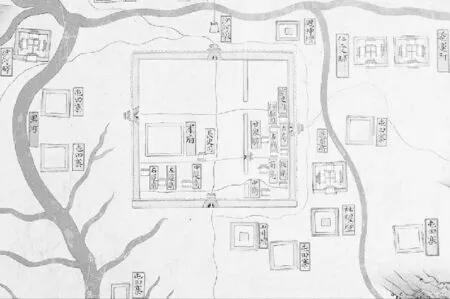

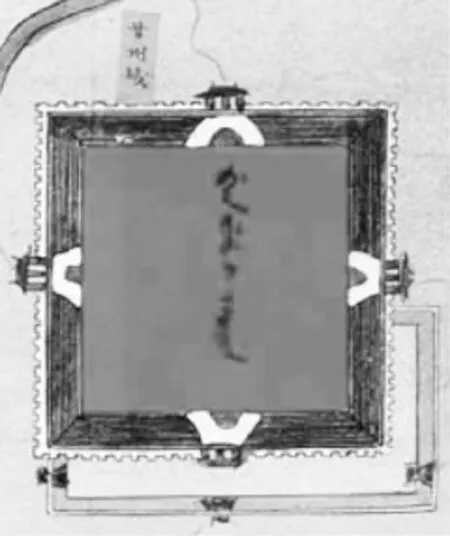

图2 景泰至天顺间(1455~1458)《南京至甘肃驿铺图》之张掖城

台北故宫藏有《南京至甘肃驿铺图》一幅,洪是一幅描绘明初京师南京至西北边疆甘肃镇的交通图,其中恰有描绘张掖城的局部。据田大刚《明代〈南京至甘肃驿铺图〉考释》,可知此图绘于景泰六年(1455)至天顺二年(1458)间[37]。此图中最显眼的是,南北中轴线偏东的不连续的城垣。据前文所述,这堵墙应当是元代的旧墙,洪武新墙向东扩展了很多,主要是为了营建作为河西首府的陕西行都司等官衙以及甘州五卫衙门。旧墙并未直接拆除,城门尚存,只是截断而便于交通。洪武年间的扩城,使得张掖城近似正方形的形状确定下来,周长十二里三百五十七步,东西南北墙的正中均建有城门,这也为正德二年(1507)修建直通四门、位居正中的镇远楼打下了格局基础。这次扩建中自然对四个城门有所命名:东曰“咸熙”,西曰“广德”,南曰“延恩”,北曰“永康”,各有门楼,大墙四角四面各有瞭堠。宋晟扩城是向东,大德三年到至大二年所扩为南墙。以理推之,建城近方,西夏到元初的张掖城大约只是占据明清甘州的西北区域,面积大约是明清时期的五分之三。

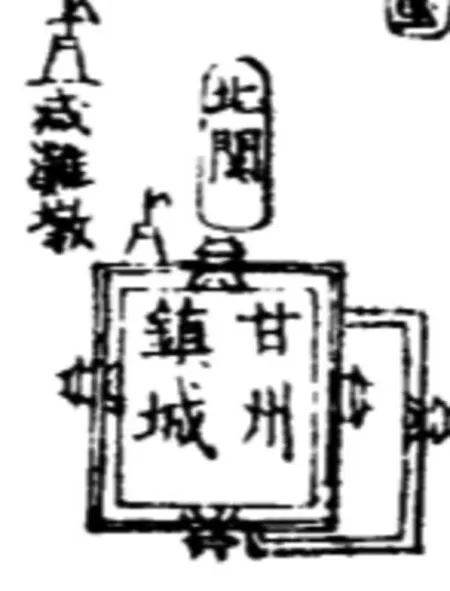

张掖城继续发展,据《重刊甘镇志·公署》《甘州府志·营建》可知,在永乐到正德间,张掖城外开始修筑外郭城。目前可以确定的是,在嘉靖三年(1524)时,有北东南三面关城;推测较早之前可能有西关城:《重刊甘镇志·公署》云“关四”[36]116,自然是东西南北皆有,而且《重刊甘镇志·公署·官厅》记“有二,一在城东郭外……一在城西郭外”[36]137。《重刊甘镇志·公署》《甘州府志·营建》记东郭、北郭完全一致,而南郭当在清初时有盈缩,一云“周三里四十二步”,一云“周二里二十四步”。据《甘州府志》“世纪”及“营建”可知[2]83,嘉靖三年(1524),吐鲁番进犯甘州,北关城内的“回夷”企图内应。安定之后,就把多居“夷人”的北关城与内城割裂开来,单独构成北关城,这在嘉靖时的地图上就有表现。龚辉所编《全陕政要》中有陕西分区舆图,其中含有涉及张掖城的局部。图中虽无画出具体外郭城,但仍标出“北关城”居住“诸种夷人”[38]。台北故宫藏有《甘肃镇战守图略》一幅,画嘉靖二十三年(1544)河西军事战略地图。由该图可知,北关城明确独立存在,但错误地把它标在河对岸,而且也未标明其他关城[39]。

图3 嘉靖二十五年(1546)《边政考》之张掖城[39]

张雨所编《边政考》绘有嘉靖时期九边要图,其中张掖部分较早画出了东关、南关城[40]。由该图可知,张掖早期关城,主要是东关和不及南门的南关城,显示出营建关城的较早较小的形态。笔者认为,形成外郭城的主要原因是人口相对增长,天顺以前张掖周边形势远比之后要好[41],是社会经济发展的黄金时期。在北东南三面修立关城,自然是因为这三面民屋渐多需要更多保护,以避免吐鲁番、蒙古诸部的侵扰。而且,这三面城下均有“流泉”,便于生活。

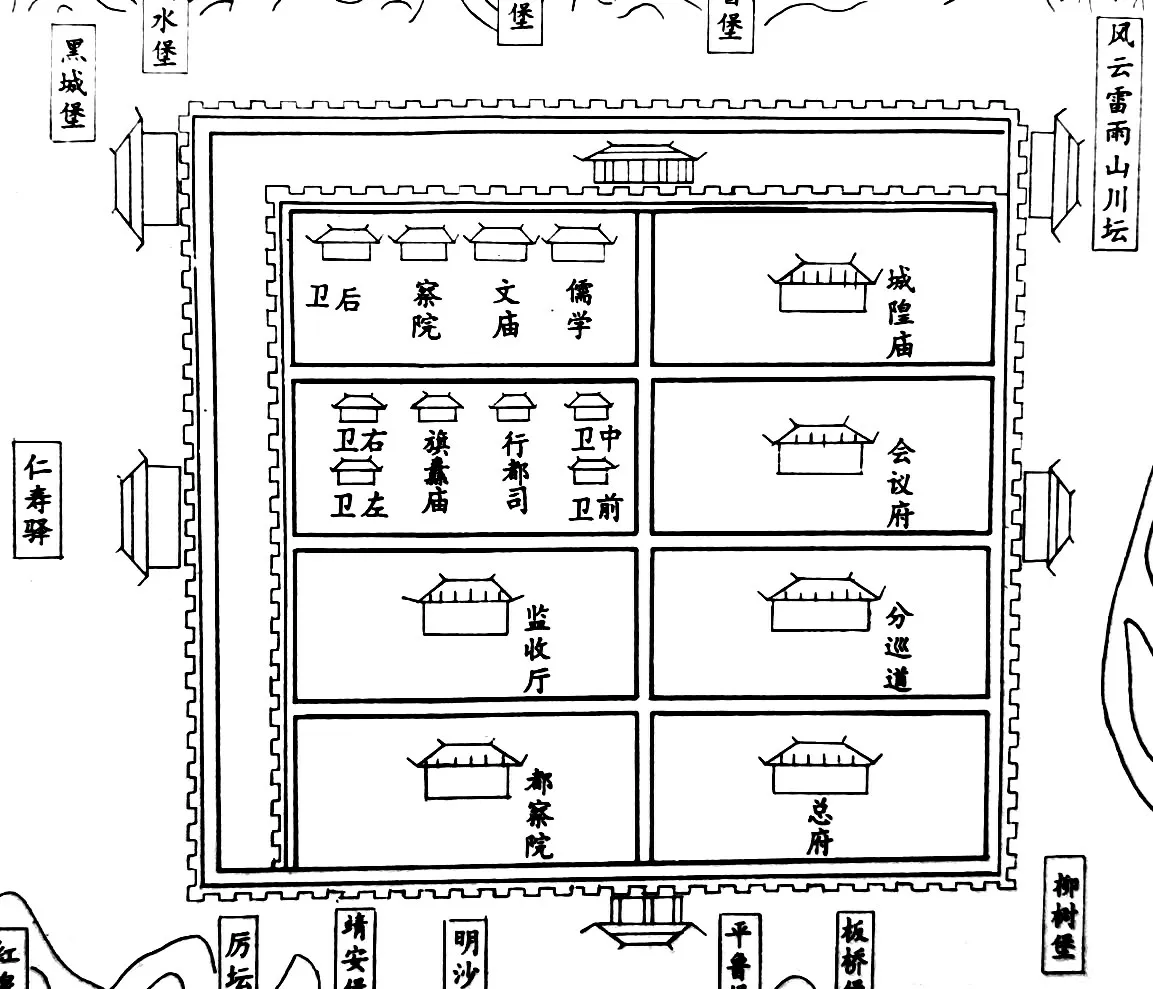

杨春茂所编的《重刊甘镇志》为了自抬身价而在云米剌印起事时“公署册案,悉被焚烧”,而实际上多用明季资料,其中所记所绘时代更早,当在崇祯以前。上图大约反映的是张掖城最大规模的境况[36]12,大约延续到清初(见图5):万历二年到三年,砖包城墙,先东南两面并瓮城、门洞等,后筑修西北两面时多加一层砖墙,这恐怕也是为了弥补无郭城之弱势。东郭、南郭完全包围东、南两面,南郭东西各有一小城门,东郭正东有一城门;三郭高度为二丈二尺,较大墙矮一丈。万历时已有四面瓮城,虽不知其当时名称,但据后世《甘州府志》可知乾隆时皆有命名,且四方主城门名字也有变化⑤。

图5 顺治间(1644~1647)《行都司所属五路总图》之张掖城[41]

图4 顺治十四年(1657)《重刊甘镇志》之张掖城

图6 康熙间(1709~1724)《甘肃地图》之张掖城

台北故宫藏有顺治间《行都司所属五路总图》一册,与《重刊甘镇志》中的张掖城图相比,变化甚小,只是少了南郭西门,多了南郭南门和四角瞭堠,并且以深蓝色表示砖包城墙[42]。南郭南门的出现应当是为了便捷交通。

台北故宫藏有康熙间满汉文本《甘肃地图》一种[43],据卢雪燕研究推断,这幅地图很可能绘于康熙四十八年(1709)到雍正二年(1724)之间。此图最大的变化是东郭城失去一半,北关城不再出现。笔者推测,这很可能和康熙四十八年(1709)的地震有关:其一,河西地区的地震往往引起城墙崩塌,比如万历十九年(1591)的山丹地震“坏城垣”[2]87,1927 年的古浪地震“城墙多倒塌”[44]。其二,张掖城的地势,东北最低,往往有泉流、河流冲毁建筑——《甘州府志·营建·贡院》:“初设贡院在城东北隅,故巡抚都御史台,缘地势洼下,每逢学政按临,辄患水发,屋宇日就倾圮。”[2]174北面大墙在万历时也因“地形潮湿”而加筑一层砖墙,但矮而窄的郭墙恐无此等待遇。其三,康熙四十八年秋九月十二日始,武威至安西一带地震十余天[45],有可能正是因为此次地震导致东北郭墙、东郭东门一并倒塌。康熙年间张掖城发生的变故也体现在成书于雍正年间的《甘肃通志》地图中[46],其与康熙间《甘肃地图》之张掖城一致:无北关、无东北郭墙。同时需要注意的是,南郭的西段似乎向东退却。

乾隆《甘州府志》中的张掖城绘之尤详,包含了很多细节信息[2]8。总的来说,这幅图重点在于内城,而对外郭城笔墨不重。实际上,雍正三年(1725)时罢陕西行都司,张掖城从河西首府降为一般的府城,仅以左右二卫隶属张掖县,这反映了张掖政治地位、甚至人口数量的下降。这恐怕导致了张掖城格局的收缩,郭城价值迅速下降。其一,东北郭墙有所补完,但东郭东门尚无。这仍可看做是康熙地震的后遗症。其二,南郭正南和西南没有城门,这显然不便交通、于理不合,而且与《甘州府志》所记收缩后的南郭长度(从明代的三里四十二步到此时的二里二十四步)不匹配。可能的解释是,绘图有误:绘图人聚焦内城而忽视郭城,南郭自雍正时已有东缩迹象,实际上南郭应当连接东郭而不及南门——二里二十四步差不多正是东郭四里一百三十一步的一半。在此以后,郭城更趋没落,难见史册。

据《甘州府志·艺文·建关帝庙及修成碑记》,乾隆二十九年(1764),知县富斌落实朝廷以工代赈的办法,加修城墙[2]602。据《新修张掖县志》,同治四年(1865),因回民起事,张掖北城门遭战火焚毁,城垣破坏严重。光绪二十四年(1898),甘肃提督张永清、甘州府知府诚瑞、张掖县知县张心镜等人筹款补修[44]。《新修张掖县志·建置志》所载1948年时城郭里数,显然完全照抄、误抄《甘州府志》,并无参考价值[44]362。解放以后,张掖城墙逐步拆除,仅留存有东北一角,慢慢退出了历史舞台。

三、余论

《甘州府志·艺文·建关帝庙及修成碑记》:“夫甘城在河西为最巨,西夏以来,盖已有之,但典籍无存,不详所始。”[2]602这是清代士人对张掖城的认识。不比武威城,因其特别形制,汉唐以来一直有所记述。唐代以前鲜见有关张掖城的描述,而西夏时又如神秘国度,清人只能追溯于此。而且,长期以来武威城的规模都要大于张掖,直到明初,宋晟扩张掖而缩武威:武威城十一里一百八十步、张掖城十二里三百五十七步。但是,自雍正到洪武、甚至到至元,张掖长期作为河西首府的历史印象也是当时人感受过往和现实的一种依据,故有所谓“河西最巨”的概念。

我们当代人体察历史应当会相对客观一些,但有时候还是不够“客观”。比如,上文在谈到张掖城迁移的问题时,针对同一史料,各方都有不同的解读。笔者所提出的“西魏说”,虽然借助了较新的学术研究成果以及罕被注意的文献史料,但因黑水城遗址和甘州区附近并无大规模、系统的考古发掘,所以还缺乏这方面材料的直接支撑。再如,判断张掖城迁至今天位置的上限时,一个重要佐证是万寿木塔建立的时间。虽云“俱有碑记”,种种痕迹反映出明清时人应当见过⑥,但如今已经难寻。虽然张掖全城建筑的历史记忆未能有早于北周时期的,但有关木塔较早的零星记载中把木塔的建立和隋文帝颁赐舍利联系到一起,木质佛塔也应当与仁寿舍利塔有联系⑦。但是此事共发生三次,均在仁寿年间,其中第二次是仁寿二年四月,但木塔记载中却云开皇二年四月,所以是否是本有其事而渐有讹传,有待考察。虽然文献不足徵,但似乎又看出它们构成有共同指向的证据链。还有就是文章后半段利用明清舆图而做的描述与考释,也明显存在地图绘制误差的问题,对此类问题应当把握主要的关键信息,而不能太过纠缠。比如,嘉靖二十年(1541)的《全陕政要》与嘉靖二十三年(1544)《甘肃镇战守图略》中皆有北关城而无东南郭,但嘉靖二十五年(1546)《边政考》中既有北关城也有东南郭,实际上早在嘉靖三年时应已筑有东南郭城[36]116。顺治十四年(1657)《重刊甘镇志》中南郭无南门而有东南门,这显然不便交通、不符实际。而据万历三十年(1602)《两河地理图》[47]与天启间《陕西舆图》[47]85图,甚至顺治间《行都司所属五路总图》可知,这一时期南郭当有南门;但《两河地理图》《陕西舆图》却又不画东南门;《两河地理图》有北关,而《陕西舆图》又无。诸如此类问题大概只能归结于舆图画工对城池关键信息的掌握、看法、画法不一致,又不能如现在一样可以互相沟通协商,故而呈现出这种面貌。但这确是我们借以体察历史的重要依据,而我们则需屏蔽干扰、看穿迷雾。

要之,关于张掖城的营建历程,本文大致做了以时间线索的梳理。张掖城当始自张掖郡之设,元鼎六年张掖初建时当在今古浪一带。太初四年张掖郡西扩,故于今黑水国一带建立治所觻得县。西魏废帝时期,因环境破坏、胡商活动、人口激增、用水取水等原因,张掖城由今黑水国遗址一带迁移到今天甘州城区附近。唐及吐蕃、回鹘西夏时期,文献不足,大致维持北周隋代的形制。元代大德三年到至大二年间张掖城向南扩展,明代洪武二十五年又向东广城,大约在永乐到正德间开始营建外郭城,万历时砖包城墙,以上对张掖城的拓展是因为其长期作为河西首府所带来的政治、经济影响力。大约在明末清初时,张掖城发展到最大规模。直到雍正三年,张掖变为普通府城,其郭城渐有损坏,城邑呈现收缩趋势。乾隆、光绪时再有小修。解放以后,张掖城墙逐步拆除,仅留存有东北一角,慢慢退出了历史舞台。

张掖城营建的历程,整体上与“边疆”“边民”紧密关联。张掖之名源自“张国臂掖”,张掖之设也就是要拓展华夏的西部边疆。觻得本是浑邪王、觻得王之领域,其名取自边疆族群匈奴之王号地名。西晋北魏时的郡治永平,也寓意边疆安定。西魏时迁移治所的主要动因与入华粟特胡商、西北边疆土地沙化有直接关系。隋时张掖城正是国家经营西域的前哨、杨广西巡边疆的终点。而后,吐蕃、回鹘、党项等边疆族群入主张掖,亦是王城、重镇。元代张掖是忽必烈的福地,是中央控驭西北的中枢之一,城垣借此得以拓展。明代延续了元时张掖城在边疆政治与军事中的战略地位,仍然充当河西首府,城邑再得开拓。明中前期,因吐鲁番、蒙古诸部等边民侵扰,开始修筑关城。嘉靖、同治时,张掖城北关城割裂、北城楼被焚,皆因北门附近聚居的边疆族群意图内应、起事。万历到顺治间,作为凸入西北边疆的行都司首邑,张掖保持了相当的规模。雍正三年,张掖降为一般府城,城邑趋于收缩、郭城渐坏。另外,西部边疆宜居带与地震活动带关联紧密,张掖城垣往往因此倾塌,历代皆有。由汉、北朝、隋、明代的情况来看,在华夏由中央腹地向西部边疆“张国臂掖”、凸入西陲的阶段,往往是张掖城历史上的重要时期,这既涵盖城邑营建的扩展,也包括最高统治者的重视。

最后,回到张掖城始建之初,关于汉代张掖城的地望性质,笔者再做一点推论。在更温暖的先周、周秦、西汉,河西人口与畜牧规模较小,黑河更宽广汹涌,走廊内部沼泽湖泊随处可见,绿洲更加广大延绵。从新近的考古发掘可知,就在黑水国遗址范围内,在距今4000年前就存在古人活动的众多痕迹,其中小麦、土坯建筑、权杖头、冶铜遗址的发现,足以说明这一时期聚居在黑水国的人群与西域、中亚、欧亚北方草原有紧密联系[48][49][50]。从西来南下之人的视角来看,沿着中亚及新疆宜居绿洲、欧亚北方草原一路向东向南,南面有千里祁连山,东面也有千里黑河,二者呈喇叭状逐渐收缩,其交汇之处正在黑水国遗址一带。正所谓“山河阻塞”,这毫无疑问成为了西来南下之人继续东进的名副其实的“桥头堡”⑧。有如此重要的地理位置,无怪乎4000年以来长期西来南下之古人分批迁居于此。从这个角度讲,月氏人迁居于此、觻得王南下驻牧、霍去病“济居延,遂臻小月氏,攻祁连山,扬武乎觻得”正是合理借助了恰当的地理形势;中古入华粟特活跃河西,特别是早期“昭武九姓”的形成与张掖、建康等郡望的成立,也当与此地理形势有一定的联系。这样的地理优势大约在北魏西魏时有所改变:此阶段气候处在相对寒冷期,黑河水量减小[51],阻隔作用大大减弱;如前文所述,北魏西魏时期,西域胡人大量涌入并定居于河西。同族人的集中生活和迁徙,依靠山川形势的防御思维减弱。因此大批西胡向更东进发。以入华粟特安氏为例,《北史·安吐根传》:“安吐根,安息胡人,曾祖入魏,家于酒泉。”[52]《资治通鉴》卷一五九:“(西魏大统十一年,545)魏丞相泰遣酒泉胡安诺槃陀始通使于突厥。”[53]此二支安氏,皆在西魏时仍望以“酒泉”。据元象元年(538)《安威墓志》,志主七十三岁去世时被追赠为“武威太守”[54]。北齐既不与凉州接壤,则安氏之武威郡望或已基本成型。又据《新唐书·宰相世系表》所记“后魏有难陀孙婆罗,周隋间居凉州武威为萨宝。生兴贵、修仁”[55],这是最著名的武威安氏的姓源记忆中出现名字的、相对可信的材料,说明安氏大量定居武威当在北魏末到西魏时。此时武威突出于更东,张掖的地理优势随即减弱,加上环境水文、人口激增、保护胡商等原因,无需再固守黑河以西的旧城,而可另辟河东新城。

注释:

①又《资治通鉴》卷一八〇“大业三年”云:“令宇文恺等造观风行殿,上容侍卫者数百人,离合为之,下施轮轴,倏忽推移。又作行城,周二千步,以板为榦,衣之以布,饰以丹青,楼橹悉备。”这里所谓的两千步的“行城”,以木板为主干,又在外面覆盖彩色长布,这其实就是《隋书·宇文恺传》所谓的大帐,而非是新建土城。

②《汉书》卷二十四《食货志下》:“商贾或墆财役贫,转毂百数,废居居邑,封君皆氐首仰给焉。颜师古注:‘氐首,犹俯首也。’”故“氐”可通“低”。

③《甘州回鹘史》据敦煌吐蕃文写本P.T.1082《登里埃部可汗回文》认为其内容反映的是回鹘占据甘州,以之为都城而进行修复的情况(朱悦梅、杨富学:《甘州回鹘史》,中国社会科学出版社,2013年,第76页)。

④又据《甘州府志·营建》,大德中扩修后的张掖城,周九里三十步。具体的扩建情况,可参见后文。(钟赓起:《甘州府志》,甘肃文化出版社,1995年,166页)

⑤《甘州府志·营建》:东城门“扬煦”,二门“寅宾”;西城门“怀新”,二门“广德”;南城门“延恩”,二门“时熏”;北城门“镇远”,二门“永康”。

⑥除上文提及的内容外,《甘州府志·营建·万寿寺》中载“碑记云”以下文字,并非孙思克《重修万寿寺碑记》中内容。

⑦《中国古代舍利地宫形制研究》云仁寿木塔应有标准样式——中心刹柱式五层木塔(山东大学博士学位论文,2017年),而据《沙哈鲁遣使中国记》,永乐十八年(1420)时张掖万寿木塔尚有刹柱(何高济译:《沙哈鲁遣使中国记》,中华书局,1981年,第114~115页)。

⑧从这个角度看,姚大力认为甘州之得名,当源于东伊朗语Chamyaka(设防之地)的第一个音节,“可见改取此名之时,人们还没有忘记‘张掖’名称的原始出处为何”,或许也有一定道理(姚大力:《河西走廊的几个古地名》,《西北民族研究》2020年第3期)。