西汉水流域早期秦青铜器纹饰及文化意义

2022-09-09蒲向明

蒲 向 明

(陇南师范高等专科学校,甘肃 成县 742500)

对于原始中国文化的形成,青铜器在其中占有重要位置,西汉水流域的古文化也概莫能外。20世纪三四十年代在考察了渭河上游和西汉水流域后,裴文中先生就指出:“原始中国文化,乃由龙山、仰韶、铜器和原始文字(甲骨文以前)方向荟萃而成。”[1]遗憾的是他没能在渭河上游和西汉水流域考察发掘到作为殷商文化代表的青铜器,甚至更晚的周代青铜器。限于当时的条件,他只能沿着瑞典人安特生的考察思路讨论并以其为标杆,更多地去探讨仰韶文化和齐家文化。然而他在探索甘肃文化和史前文化的关系时,对仰韶文化三期的论述以及齐家文化在大夏河、洮河流域奇特而复杂地延续至汉代,有着独到而深刻的分析,其中不乏对西汉水流域青铜器的期许之论。[2]这里自然不能排除五十年后在西汉水流域发掘所知的周代早期秦人青铜器的情况。

西汉水流域的青铜器,现知最早的实物发现,是商代的亚父辛鼎、直内弧刃戚。[3]有学者认为这与嬴秦在殷商时期担任朝廷要职“嬴姓多显,遂为诸侯”有关,①延至商后期中潏“在西戎,保西垂”,也就是说秦先祖早在商晚就受王朝之命,到西戎活跃的边陲做守卫。[4]但是因为这些商代青铜器与早期秦人的其他证据链条缺失,我们还不能确定它们是否与秦先人族群有直接关系。值得注意的是,在西汉水流域还有属于同期或稍晚的巴蜀文化青铜器——兽面纹变銎钺、三角援圆穿戈等,说明至迟在商晚周初的陇山西南区域,有着巴蜀文化的客观存在,也就充分证明最晚在商周时期陇蜀文化已经形成,而西汉水领域就是陇蜀文化的发祥地。西汉水流域出土的西周时期青铜器,从数量和精美程度上已经超出商晚,如颇具代表性的乳钉纹簋、兽面纹鬲、短胡戈等,[5]但它们是否与早期秦文化有关,尚不能确定。即便在传世文献方面,西周秦人在西汉水流域的情况,也是疑窦丛生。如蒙文通先生在上世纪三十年代就分析说:

仲潏以来,庄公以下,尚居犬丘,还在西鄙群戎之间,亦足见秦实为戎,而起自西裔也。《正义》曰,注《水经》云:“秦庄公伐西戎破之,周宣王与大骆犬丘地。”《括地志》云:“秦州上邽县西南九十里,汉陇西郡西县是也。”此据《水经·漾水注》“杨廉川东南流迳西县故城北”之文,而徐广说,“非子居犬丘,今槐里也”。此据《世本》“别居槐里”之文。班固言“右扶风槐里,周曰犬邱,懿王都之”。则秦安得都之?西戎安得灭之?此以槐里犬邱大当西垂犬丘之误耳。非子邑秦,徐广说,“今天水陇西县秦亭”,于今为清水县,则犬丘又在秦州西南也。[6]

此论除坚定地主张秦人“西来说”之外,据史料西周秦人居西汉水西垂犬丘的情况,辩驳了南朝宋徐广《史记音义》主张非子居槐里(今陕西兴平)犬丘之误。实际上,直到20世纪90年代至21世纪初在西汉水流域的西山遗址、大堡子山和圆顶山的考古发现,才揭开了西周晚期至东周前期秦人在西汉水流域的种种迷雾,出土的大量青铜器不仅反映了早期秦人在西汉水流域的文明积累,而且这些青铜器纹饰也展示出极其厚重的文化意义。

一、西山遗址出土早期秦铜器及其纹饰的文化意义

西山遗址是截至目前考古发现的西汉水流域最早秦人城址和墓址,所出秦铜器也是早期秦文化中最早的发现。西山遗址位于今陇南市礼县县城西侧、西汉水北岸山地。遗址东、南两面下临燕子河与西汉水交汇宽阔谷地,西面与山体相连,北隔刘家沟与鸾亭山相望。早在1947年,裴文中、米泰恒等先生首先对此遗址进行过调查,认为“此地点颇有发掘之价值”。[7]2005年发现的西山遗址,对此做了极好的注脚。西山遗址的发现,经科学测定系西周晚期秦文化。是“目前所知最早的秦城和时代最早、等级最高的秦人墓”,“出土青铜器有鼎3件、簋2件、短剑1件,也是目前所见最早的三鼎两簋秦人铜器墓”。[8]值得注意的是,西山遗址考古发现的最大秦墓M2003 的主人,头骨上留有1个射进未拔出的铜镞,从随葬器物数量、殉人殉狗等显著特点推断,可以肯定他是作战牺牲的秦人高级将领甚或是秦邑王室成员,对应的时序节点,约相当于秦庄公和襄公时期,这可以为前述蒙文通先生所论做一可靠支持。所以西山遗址的考古发现,具有较为丰富的文化信息:西山遗址的发掘对于研究早期秦人成规模的聚落遗址及西周晚期秦人居住形态呈现了新资料;对探讨早期秦史和最早秦城(都邑)建设提供了极其有价值的证据;对挖掘到最早(西周晚期)最高等级秦人墓、更深入侦视早期秦文化特点进而探讨早秦屈肢葬渊源和意义提供了难得的物证;马匹掩埋坑的发现,透露了早秦西畤地望的相关可靠信息,有助于推动陇东南史前考古学在文化序列的奠定方面做出扎实地基础性工作;对探讨甘青地区古文化分布与类型,并全面认识周边地区各类史前文化之间的关系,具有重要学术价值和意义。

基于西山遗址发现,有些学者认为西汉水流域早期秦人的青铜器可以追溯到商晚周初。如祝中熹先生从西汉水流域早期秦人青铜器重大考古发现出发,就认为时间追溯会更早。他在《青铜器》一书中阐发说:“商周时代陇南西汉水中上游地区的嬴秦出土过大量青铜器物,时代从商后期到战国,跨时甚长。器形与纹饰和中原、关中青铜工艺风格一脉相承,但也显示出一些地域性变化,含有一些边远民族青铜文化影响的因素。”[9]此说语焉不清,确切所指是说“在今陇南西汉水中上游地区出土过大量商周时代嬴秦青铜器物”,但并未列出可靠证据,至于后面所说“跨时从商后期到战国”,更是一种推测。商代秦青铜器,考古界目前还没有确切发现。至于西汉水流域秦青铜器“器形与纹饰和中原、关中青铜工艺风格一脉相承”,似也有深入讨论的必要,是谁相承谁呢?这些青铜器含有“一些边远民族青铜文化影响的因素”也是一个更应进一步探讨的领域。虽然此说疑窦颇多,但也启发了我们对西山遗址考古所见的多维思考。所以西山遗址作为西周晚期早期秦人的考古发现,是极其珍贵的。

西山遗址M2003墓所出青铜器属于西周晚期,有鲜明的器形和纹饰特征。(1)鼎三件。系目前所见年代最早秦鼎,分两种:一种是沿耳、球腹、蹄足鼎,素面,口沿下有两周凸弦纹,形制与厉王时期的多友鼎相似,三蹄形足接底处较靠内,足上部饰浅棱纹,平沿外折,沿棱饱满,有装饰效果,沿下饰窃曲纹一周,下腹素面,无纹饰,曲度匀称,与传出雷神庙商晚“亚父辛鼎”形似。另一种为沿耳、垂腹、柱足鼎,此类鼎常见于西周中期,并延续至西周晚期,平底,宽体,沿外折,口沿欠齐整,沿下有窃曲纹带。立耳宽厚、饰重环纹,浅垂腹,平底微圜,三蹄形足、上部饰扉棱,周文化因素明显。春秋以降秦鼎敛口、垂腹的形态主要承袭了这种鼎的样式,柱足变为蹄足。(2)簋两件。大小略同,但形制有异;均带盖,盖坡度带弧度,敛口,垂腹,矮圈足,盖面和器腹饰瓦棱纹;一件盖(口)沿饰窃曲纹,虎首短耳,耳下有方珥,三个圈足下附有兽首支足,虎爪状趾;另一件兽首形耳下有方珥,口沿饰重环纹(窃曲纹),圈足饰垂鳞纹。从这些鼎簋等早期秦青铜礼器的组合、形制来看,源自周文化是显而易见的。(3)该遗址出土的青铜器还有戈、剑等。戈圭锋尖利,断面作菱形,这种三角锋的戈是西周晚期的较为标准的器形,作为一种早期秦的实战兵器,素面、简洁,基本上没有纹饰。该墓所出青铜剑,系目前发现年代最早的秦短剑,而且文化意义颇为独特。剑环首,内圈较小,饰下端内勾的口唇纹,剑柄(茎)截面椭圆形,纹饰分三节,正面饰卷曲勾连纹,刻痕浅,弧形弯格,剑身柱脊,截面扁方形。该铜剑侧缘有条形孔。梁云先生认为:“这把剑与春秋时的秦式短剑没有发展关系,在中原西周剑中也找不到源头,在西周秦贵族墓中出现颇为突兀。”[10]形似剑在陇中沙井文化考古有发现,如永昌柴湾M4所出土一铜剑,装饰有方格(斜)勾连纹,剑格两端饰内卷勾云纹,两者颇具共性特征。环首剑中国境内发现很少,朱开沟遗址(M1040)有一件出土,年代约为商中晚期,此后罕见。更大范围考察,在俄国境内却多有发现与西山遗址早期剑相似者,[11]梁云先生主张该早期秦剑,“是北方草原文化与中原传统相结合的产物,或者说戎华合璧的结果”。[12]我们认为此论颇有见地,反映了秦早期文化受西戎文化影响甚至草原文化浸染的一种历史事实。(4)西山遗址M2003墓,还出土系列玉器,分玉圭、玉璧各一套四件。玉圭尖首,浅刻纹,象征草木萌发、生机勃勃之态。圆形玉璧,缘内外厚度相当,璧面平滑,外缘边棱呈圆角,素面无纹,象征天,也象征良愿与品洁。

通过考察分析西山遗址西周晚期鼎、簋、戈、剑等青铜器纹饰,我们认为:这些属于早期秦文化源头的三鼎、两簋、戈、剑青铜器组合,受商周文化因素的影响是明显的,但已经有了秦文化自身的因素,如主体纹饰瓦棱纹的使用,证明在西周晚期早秦文化自身的特点已经形成。这既是周文化西进的结果,也是早秦势力壮大和生存空间扩张的必然表现。而且,西周时期西汉水流域早秦小聚落城址的形成,以及一定级别的葬制和风俗已经较为常见。

二、大堡子山出土早期秦铜器及其纹饰的文化意义

早期秦人是什么时候,如何到达西汉水流域,从而留下了大堡子山遗址,传世文献多从《史记·秦本纪》寻找答案。根据《秦本纪》的记载,早期秦人漫长的发展过程与夏、商、周三代相交织。舜、禹时代的伯益(大费),不仅追随大禹治水、坚守“大同世界”禅让制、刻画《山海经图》,[13]而且还是嬴秦的先祖和缔造者,“子孙或在中国,或在夷狄”。[14]时至“去夏归商”,秦先祖不仅力助商汤战败夏桀,诸代赓续,地位多显贵,不失诸侯之封。这种趋势延及商末,蜚廉、恶来父子二人以过人本领辅佐纣王。但到了周初,他们的命运发生了巨大转折,恶来因反周被戮,而其父蜚廉也应石棺之谶死于霍太山。《秦本纪》载:

其玄孙曰中潏,在西戎,保西垂。生蜚廉。……非子居犬丘,好马及畜,善养息之。犬丘人言之周孝王,孝王召使主马于汧渭之间,马大蕃息。……于是孝王曰:“昔伯翳为舜主畜,畜多息,故有土,赐姓嬴。今其后世亦为朕息马,朕其分土为附庸。”邑之秦,使复续嬴氏祀,号曰秦嬴。

这段文字说明秦先人中潏在殷商后期到达了西汉水流域,为商王朝保卫西部的边境,至于他们一族怎么到的西汉水流域(西垂)则语焉不详。而黄文弼先生认为:“中潏为飞廉之父,是秦人西迁在飞廉以前,但以中潏以亲故归周之语观之,是中潏保西垂,在周兴以后,必不当于殷时。”[15]而且秦人西迁到达西汉水流域有两次:“秦人第一次之西迁,盖在殷之亡,周初兴之际。其西迁也,始于飞廉一支。……(非子邑秦)为秦人第二次之西迁,在周孝王时。”[16]按此,秦人在西周因为族群西迁,到达了西汉水流域,西山遗址很可能就是当时秦人第二次西迁后的一个城池遗址,此说显然比《秦本纪》记载更为翔实。但这个观点也只是推论,并没有什么可靠的证据。其实,我们在《史记·秦本纪》之外,还是可以找到早期秦人在商、周更替时的一些线索,如《孟子·滕文公下》第九章:“周公相武王,诛纣,伐奄,三年,讨其君,驱飞廉于海隅而戮之,灭国者五十,驱虎豹犀象而远之,天下大悦。”[17]说明周初商奄之地反叛于周,故而武王率兵攻打三年,才征服了奄国的国君,并且杀了投奔商奄也叛周的秦先祖飞廉,即便东逃于海边也难免厄运。《孟子》所载与《秦本纪》大异,黄文弼先生也是依《孟子》记载而作出的推断。孰是孰非,一时难以确定。

近年的出土文献,不仅澄清了秦人何时来到西汉水流域的迷惑,还对因何、如何到达这一地区提供了史据支持。《清华简·系年》第三章载,周初蜚廉(飞廉)参与叛乱被周成王逐杀,后代也被以“商盖之民西迁于邾吾”“世作周危(卫)”,[18]李学勤先生根据《尚书·禹贡》雍州“朱圉”、《汉书·地理志》天水郡冀县“朱圄”的记载,确定“邾吾”在今甘肃甘谷县西南。[19]所谓“商盖(奄)之民”,就是指在西周被迁徙到陇山以西朱圉山地区,约今天水市五县二区陇南市礼县、西和县等区域(或可称“朱圉山地域”)的嬴姓部族,成为秦人的祖先。结合《史记·秦本纪》的载录看,早期秦人至非子获封秦邑,居犬丘(今西汉水流域)才史称秦嬴或嬴秦,而真正发展壮大是从东周开始的。相较其他方面,研究界对西汉水流域大堡子山出土青铜器及其纹饰研究,还处于较为空白的阶段。

陇南礼县大堡子山,位于西汉水南二级台地,现属永兴镇和永坪镇辖区。其考古发现,时间断限上属东周前期。截至目前对大堡子山及其周边地域的早秦文化考古发掘,一共进行了四次,其中第三次发现最为著名,入选2006年中国十大考古新发现,“甘肃礼县圆顶山秦墓和礼县大堡子山秦墓的发掘填补了秦国早期青铜器的断缺。”[20]

2004年,在国家文物局、甘肃省文物局大力支持下,由甘肃文物考古研究所等五家单位联合成立早期秦文化考古课题组,开展发掘、调查与研究,陆续发现了三个相对独立的早秦大遗址群:(1)地处礼县红河流域上游的“六八图—费家庄”遗址,据传出土过著名的早秦器物秦公簋(今藏国家博物馆);(2)地处礼县永兴镇西汉水流域的“大堡子山—赵坪”遗址,因20世纪90年代先后发现秦公大墓及贵族墓葬群蜚声海内外;(3)地处礼县城关镇西汉水和燕子河夹角地带的“西山坪—石沟坪”遗址,因发现秦人最早的城址遗存在学界有重大影响。宏观看,这三个遗址群并非孤立存现,而是互有联系,有学者认为这是早期秦文化的三个中心活动区(如图)。[21]挖掘与调查表明,西汉水上游及其支流区域现已确定早期秦文化遗址有38处。特别是大型“乐器祭祀坑”的发现,对于确认此前被盗掘的秦公大墓的墓主,以及研究早期秦人的礼乐制度、铜器铸造工艺等,提供了极为珍贵的资料。[22]本次对大堡子山的考察主要是发现了一个城址,发掘了一座大型建筑基址,性质似为大型府库类建筑,还有两处中小型墓葬(清理7座)和一处祭祀遗迹(清理乐器坑1座、人祭坑4 座)。M1 出土青铜器3 鼎1 甗,小件有剑、铃、镞、衔等。M25 出土青铜器鼎3 件以及盂、甗、短剑、虎、铃、环各1件。最大的发现在“乐器坑”,出土青铜器有:铜镈3件、铜虎3件(附于镈)、甬钟8件,镈和甬钟表面残留有麻布纹痕迹,各附带有1件青铜挂钩,均保存完好。大镈的舞部及鼓部以蟠龙纹为主要装饰,铣部饰对鸟纹,一侧有铭文20余字,四出扉棱造型华美,为纠结的龙纹,与上海博物馆收藏的秦公镈以及宝鸡太公庙的秦武公镈相似,年代为春秋早期,所出8件甫钟的形制和花纹相似,大小有别,均无铭文。主持当时抢救性发掘的原甘肃省文物考古研究所副所长戴春阳认为:“秦公夫妇墓出土的铜鼎、簋在形制和纹饰上都具有西周晚期至春秋早期的风格,如鼎腹外倾微垂,底部曲率极小,腹饰垂鳞纹、窃曲纹等。”[23]陕西省考古研究所王辉先生当时考察了具体情况后也认为:“礼县大堡子山秦公器不管是出自一位秦公之墓还是出自两位秦公之墓,其为春秋早期器是肯定的。”[24]由此看来,认定这次考古发现的青铜器属于春秋早期,基本上是没有什么异议的。

大堡子山考古发现的鼎、簋、壶、甗、镈等青铜器,最能代表早期秦铜器纹饰的发展轨迹和显著特点。(1)鼎为宽体,平沿外折,立耳宽厚,耳部饰有扁圆相间的重环纹。浅垂腹,平底微圜,沿下和腹部均饰窃曲纹,有的饰蟠螭纹或垂鳞纹。三蹄形足,足跟近于腹中部,足上部饰三齿形扉棱或为鼻脊的兽面纹,中部或略向上出现一周箍棱,秦式特色浓厚。有铭文:“秦公作铸用鼎”、“秦公作宝用簋”。(2)簋,盖顶部趋平,捉手大,盖沿较以前所见坡度较陡,坡沿、器口有窃曲纹,盖面瓦棱纹。鼓腹,亦多饰瓦棱纹,两半环耳有龙首形饰耳,圈足多见垂鳞纹,器内铭文“秦公作宝簋”或“秦公作铸用簋”,除有记录功用之意义外,也有明显的装饰意味。(3)壶分方壶和圆壶。方壶从大堡子山到圆顶山,也即从春秋中、晚期到战国早期,壶盖不断外扩形成大盖压器口的趋势,双耳由中腰逐渐移至口沿下,形状由兽形变为半环形。[25]形制、纹饰与传世西周晚期颂壶较为相近。捉手饰窃曲纹,盖沿饰云龙纹,颈部饰宽波带纹,腹部饰大蟠龙纹,圈足以窃曲纹呼应。圆壶一般是小圆口,腹径略大于器高,颈和腹部有刻划纹。圆顶山圆壶肩部饰重环纹,颈部饰三角云纹,且二者形成组合,纹饰更体现了壶长颈收缩、流肩圆滑的特点。(4)甗属甑鬲分铸,甑部双附耳,腹壁内收;鬲部双附耳,四蹄足,甑腹饰窃曲纹。从大堡子山和圆顶山(赵坪)的出土器对照看,甗由甑鬲分铸变为合铸再到分铸,由附耳变为立耳再逐渐消失,鬲部附耳由无到有再到消失,鬲足由矮蹄足逐渐增高,变成管状高直足,再变矮小最后消失成为釜。(5)镈,圆口,口沿向内平折,舞面封实,器身略呈鼓形,透雕扁体龙纹钮,与两侧扉棱相连,扉棱顶端饰鸟,舞部饰对称花纹。器表主纹上层饰双首龙纹,下层饰形体各异的单首龙纹,纹饰区上下各有一周袢带,其铭文也有一定的装饰效果。

三、圆顶山出土早期秦铜器及其纹饰的文化意义

圆顶山位于西汉水南岸,东临其支流漾水河(北流入西汉水,古称建安水,别称西和河),西北隔西汉水侧对大堡子山,相距约三公里,属于平缓的河谷台地,现属礼县永兴镇赵坪村辖地(如前图所示)。甘肃省文物考古研究所、礼县博物馆于1998年、2000年进行了两次大规模的考古发掘,共清理墓葬3座(98)ILMI、MZ、M3)、车马坑l座(98DLKI),其所属时间应为春秋早期。[26]该秦国墓葬群出土了大量青铜器,除铜礼器组合外还有食器、酒器和水器,多数器物纹饰精美,成为目前最有规模的早期秦青铜器考古发现。但随后的一些研究成果对发掘报告的结论提出不同看法:“圆顶山秦墓的年代为春秋中晚期,两座墓葬的墓主均为男性贵族,从与大堡子山秦墓地的关系看,这里应是春秋中晚期秦国的贵族墓地。”[27]有些学者把时间断限放观到商周文化时期来看圆顶山早期秦车马坑的发现,认为:“礼县圆顶山秦早期墓地车马坑殷文化之风格较为浓厚,包含大量商文化因素,与西周存在着较大差别,揭示出秦人和殷人应具有相当的文化关联,是学术界探讨西周中晚期至春秋早期之秦国车制的实物资料,亦是研究早期秦文化内涵的重要依据。”[28]综此来看,圆顶山的考古发现九局不来看,呈现不同的时地特征,但商周两代来看,它实际是陇山以西早期秦文化遗存整个链条的一个环节。

圆顶山出土的文物表明,它们所表现出的商周文化风格,是早期秦人在西汉水、渭河、牛头河三水流域吸收他族文化并逐渐形成自己文化风格的结果。正如《清华简》所云:“平王东迁,止于成周,秦仲焉东居周地,以守周之坟墓,秦以始大。”[29]近三十年在甘谷毛家坪、礼县大堡子山、清水县李崖等地早期秦文化考古发现,大概率地支持了这个判断。甘肃省文物考古研究所等5家单位组成的早期秦文化联合考古队2009-2011年连续三年的考古发掘证明:

李崖墓群是迄今所见年代最早的一批秦族墓葬,部分陶器具有显著的商式风格,表明早期秦文化与商文化有着某种渊源关系……出土的西周陶片与甘谷毛家坪遗址、礼县西山遗址西周时期秦文化既有相同之处,也有不同的地方……表明早期秦人与寺洼文化人曾长期和睦相处,或可能通婚……表明遗址的繁荣期在西周时期,进入东周则很快废弃。这与非子至秦仲四代居秦邑,至庄公迁徙至西犬丘的文献记载大致吻合。[30]

从这三地一统来看,早期秦文化在牛头河流域进入东周衰落下去,是因为文化繁荣的中心发生了转移,在西汉水流域发达起来。就出土青铜器的纹饰来看,在春秋中期才盛行记来的细密蟠虺纹,在圆顶山出土器物中已大量出现。不仅在铜礼器上,即便铜兵器和车马器,蟠虺纹也都具有明显的优势,而且与大堡子山出土铜器鲜见蟠虺纹也形成了鲜明对比。还有大量礼器附饰铜件如鸟、虎能等物,也构成了圆顶山铜器的另一特色,既造型小巧玲珑又生动活泼,这是西山遗址、大堡子山遗址西周晚期和春秋早期青铜制作所鲜有的艺术风格。

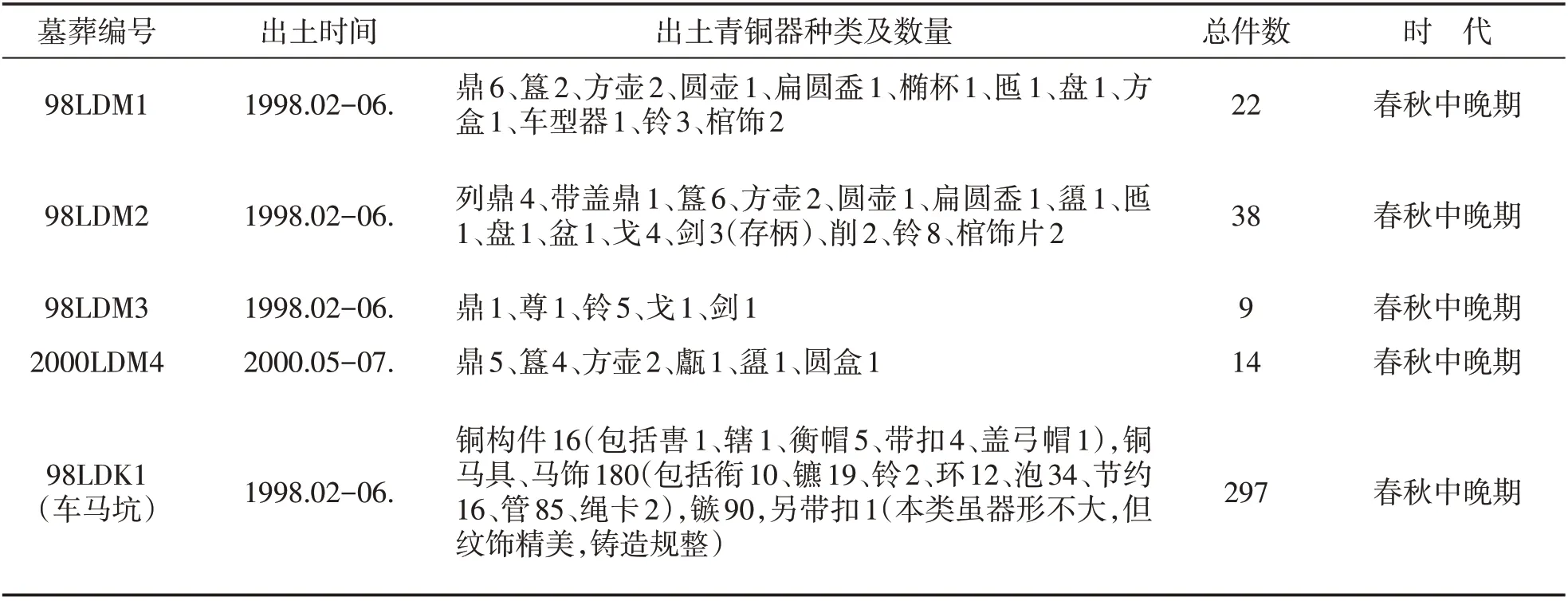

圆顶山出土的青铜器,种类多、数量大,充分显示了在春秋中期前后秦国青铜制造业的发展。铜礼器中的鼎、簋、盨、方壶、圆壶、盉、盘、匜、尊、甗、盒、车型器及其组合,波带纹使用率升高,蟠虺纹大量使用,附饰增加。鼎足多见凸起圆箍,簋盖与腹有瓦棱纹,常见规范化图案有凤鸟窃曲纹,分布兼具对称与不对称两种,展示出彼时秦青铜器的独特风格,明显有异于同期列国。具体情况见表1。

表1 西汉水流域圆顶山出土青铜器情况一览表

在上表各类器物中,纹饰的演进与发展必然表现为显明的确定性。(1)鼎的纹饰保守性较强,主要体现在颈、腹纹饰的多种组合上。或颈饰窃曲纹,腹饰垂鳞纹;或颈饰窃曲纹,腹饰波带纹;或颈饰蟠虺纹,腹饰波带纹。这些纹饰组合,圆顶山考古发现,提供了种种的范例,有的是目前考古发现秦器中所知年代最早的。整体看,鼎的新纹饰与传统纹饰交替相对较慢。(2)簋的纹饰以蟠虺纹、瓦棱纹为主,簋盖缘坡度变缓,器腹趋于圆润而少见下垂,这就使簋盖和簋腹上部纹饰的常见型——蟠虺纹处于主体纹饰的地位。(3)在其他类型的青铜器上,蟠虺纹是相对重要的纹饰。如甗、壶、盘、盒、盨、盉、匜、车型器等,虽然器物大小不同,纹饰存在宽疏变化,但件件不离蟠虺纹。即便车马器和剑柄等非主体青铜器,都不乏蟠虺纠结线条的穿插组合,细究仍为蟠虺纹的变体样式,可见“蟠虺纹才是标志秦器时段的关键性纹饰”。[31]这种变化,一是显示了春秋中晚期秦人审美观念发生了特有的新变化,二是标志着此期秦青铜器工艺发展进入模印法纹饰创作较为广泛的一个新阶段。(4)兵器、车马坑青铜器纹饰也体现出了深沉的文化内涵。兵器主要有剑、戈和镞。秦剑为首要兵器,与中原等地区的形制相比,相异性鲜明:剑腊和茎常铸为一体,脊梭高突,斜宽从,前锷收狭,锋端略弧,宽格宽首,曲腰喇叭形扁茎,剑格的兽面纹已经图案化,剑茎有圆角回形纹但分八格饰于两面;有别于西周中晚期常见柳叶型剑,也不太类似于北方草原文化常见曲茎兽首剑。这批剑应该是早期秦剑独特、主要的样式,或可视为开启战国通行扁茎剑的先河,尤其此间发现的几件金格铁剑、铜茎铁剑,是我国已知最早的铜铁剑件,不仅证明秦人用铁较早,而且在兵器制造方面已处于领先。剑首、格分别饰以不同兽面纹,线条深朗而流畅,即使弯转之处也能做到圆正柔和,反映了青铜文化的成熟与制作工艺的精湛,其中金、铁、铜不同质地部件的包嵌与构接,表现了早期秦人异质金属结合技术的成熟。铜剑柄均饰镂空嶓虺纹并配镶松绿石,也反映出兵器装饰向自然材质延伸的天人合一倾向,具有和谐优良的审美追求,为研究早期秦剑形制、纹饰演变提供了新的珍贵资料。比较而言,戈的形制单一,而镞,多见缩翼棱脊式,可见秦镞向三棱式镞过渡的痕迹与趋势。车马坑青铜器虽数量较多,器形不大,但可从纹饰上看出较为高超的车马器制作水平,如蟠虺纹軎和兽首辖、蟠虺纹衡饰、龙百倒坏镳、兽面纹带扣等,均纹饰华美,铸造规整。(5)圆顶山青铜器附饰动物形象,是其纹饰的另一特色,代表性器物有壶、盨、盉等。虎饰造型也在这些器物引人注目,主要有立虎、行虎、卧虎、俯虎、回首虎,大小各异,情态逼真,充满活力。如蟠虺瓦棱纹盨(甘肃秦文化博物馆,一级文物)全器至少附饰了46只以虎、鸟为主的动物,可以说把秦器附饰动物的风格发展到了极致。[32]从艺术手法看,有圆雕、浮雕、镂空,附衬的蟠虺纹细致繁密,体现出华丽瑰异的特有纹饰风格。这些器物的兽首耳,突出了凤首长冠的造型效果,使铜器耳部装饰的表现力得以强化。另有坐熊、鸷鸟、卧鸟、立鸟、小雀等动物附饰,不仅数量可观,形态各异,而且非常重视细节的精致刻划,以艺术的形式表现了当时的“动植物”崇拜,[33]以相当高的工艺水平给人留下深刻印象。

圆顶山青铜器的纹饰包涵着丰富的历史、时代文化信息,对研究早期秦人经济生活、丧葬制度、地理环境以及与别种文化的关系等具有重要意义。

结论

西汉水流域的早秦青铜纹饰,具有一个规律性的演进过程。自西周晚期西山遗址至春秋中晚期大堡子山、圆顶山出土所见,青铜纹饰结构由简单到复杂、线条由松散到细密,纹饰主体由具体到兼有抽象,器物装饰风格也经历了由古朴自然到华丽神秘的转变,显示出一个渐变的过程。其特点表现为两个方面:一方面是早期秦人在西汉水流域自身的不断强大,丰富了他们对地理环境、诸侯并峙、生产力提升的新认识,同时这种认识累积和沉淀形成一种观念,推动着对铜器纹饰的创新与思考;另一方面,早期秦人在西汉水流域发展的视野并不闭塞,甚至极其开阔,即不仅东望关中还同时回顾西犬丘边陲,兼收并蓄戎狄和其他国邦优秀文化,纹饰上亦不忘继承也颇多创新。

这些秦铜器纹饰的创作与创造同步进行,承继与破立之间,还兼有对自然因素的兼顾。如时间最晚端的圆顶山青铜纹饰,多采用抽象动物纹饰,常见窃曲纹、波曲纹、重环纹、龙纹、鸟纹、勾连蟠螭(虺)纹等等,结构复杂多变。其渊源可追溯到兽面纹、鸟纹和龙纹等原初纹样,商周遗风颇为鲜明。春秋中晚期秦铜器之器形较大,纹饰线条也现繁多,不少纹饰在主体自然界中并不存在,而是由多种动植物纹饰相互组合、抽象结构而成,体现出更为神秘的文化表现,折射出了早期秦人特有的社会等级制度与文化内涵。[34]

早秦青铜纹饰主要是对西周晚期纹饰进行演变,但明显具有选择性,这种现象可能与纹饰结构有一定关系。最突出的就是继承周代用鼎制度,铸造和使用鼎簋受周文化影响更深,纹饰极为相似,线条凝练,类似浅浮雕,在传承西周晚期纹饰的基础上略有创新。如采用二方连续和四方连续形式装饰满器物整体,凸显出满花的装饰风格,使器物显得凝重而神秘。秦青铜纹饰中以窃曲纹、龙纹、鸟纹的型式最多,其次是重环纹、波曲纹、垂鳞纹,渐后勾连蟠虺纹大量使用。抽象动物纹饰结构空间大,线条可以随意变化,纹饰演变可做更大的弹性选择。

西汉水流域早期秦青铜器几何类纹饰和植物纹所占比例甚小,除瓦棱纹、勾连雷纹、弦纹、卷叶纹外,不见其他几何类纹饰。动物纹突出,种类丰富、数量繁多,除窃曲纹、波曲纹、重环纹、龙纹、鸟纹外,还有蟠虺纹、贝纹、虎、鱼、兔、熊等,多采用平铺表现手法,很少其他纹饰陪衬,明显受文化体系、思想意思、审美观念的影响。这种漫长而渐进的变化,与器类(形)、文化、礼制等有着密切的关系。对这些典型青铜纹饰的分析研究,有助于深入了解秦早期历史、军事、文化、礼制等方面的发展脉络,具有重要的学术史和文化史价值。

注释:

①本文此处及以下所引《史记》卷五《秦本纪》,均出自中华书局2006年版第29-36页,因篇幅所限不再一一注明出处。