“儒家传统-共产主义”文明新形态

——中国道路对人类文明新形态的现代探索

2022-09-07王立胜晏扩明

王立胜 晏扩明

党的十九届六中全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,指出“党领导人民成功走出中国式现代化道路,创造了人类文明新形态,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择”[1]。中国式现代化道路与人类文明新形态相辅相成、相伴而生。人类文明新形态必然具有中国式现代化道路的实践性质,具备中国式现代化道路的发展特征,拥有其自身发展的历史源流,同时又内涵了现代文明的新要素和新表达。它是马克思主义基本原理同中国具体实践和中华优秀传统文化相结合的具体的、历史的产物,是对以往现代化“旧”道路中呈现出来的人类文明“旧”形态的积极扬弃。

现代文明观念的意涵

启蒙运动以后,政治哲学家和历史学家们开启了对文明观念的广泛讨论。“文明”自此具有了普遍性与特殊性相结合、地域性和社会规范性相统一的多重表达维度。

要理解人类文明新形态,就必须阐明现代文明的含义,划分世界文明的现代格局,剖析新形态背后的文明传统。汉语中“文明”一词以词组的形式最早出现在《周易》之中,这一古代的文明概念意在与野蛮相区分,表明人类社会的开化、文治之意。但是在现代意义上,“文明”(civilization)观念却具有民族自我意识的含义。法国人米拉波侯爵(Victor Riqueti,Marquis de Mirabeau)在1756年的《人口论》(Traité de la population)中最早使用了这一概念来解释人类社会不断进步的文明化过程,[2]而拿破仑则第一次以具体的实践激发了“文明”这一普遍化观念的特殊性,进而将其与反抗“帝国”的“民族主义者”们联系在一起。[3]启蒙运动以后,政治哲学家和历史学家们开启了对文明观念的广泛讨论。“文明”自此具有了普遍性与特殊性相结合、地域性和社会规范性相统一的多重表达维度。除了用来与野蛮相区别之外,它愈发地被用来形容那些由于一系列相互联系的特殊世界观、习惯、结构和文化所形成的某种历史的整体。这种18世纪以来的现代文明观念由法国迅速传遍欧洲,后又伴随着西方工业革命的发展和资本主义殖民扩张传遍全世界,对现代民族国家的发展,以及现代文明观的形成造成了根本性的影响。

在东方,承继西方启蒙运动以来的文明观念,以汉语“文明”来指代 “civilization”的最早情况出现在《东西洋考每月统记传》(1833~1838年)中,而对此造成普及性影响的是明治初年的福泽谕吉。作为日本明治维新时期的启蒙思想家,福泽谕吉把欧洲各国和美国视为最文明的国家,土耳其、中国、日本等亚洲国家次之,非洲和大洋洲的国家则被划入野蛮。这体现了西方世界在向外输出现代文明观念时,输入地区的先进知识分子们对文明观念的意义表达及其价值选择的直观印象。在今天,从整个人类在不同地域的发展状况来看,以西方为主导的工业文明这一特定文明形式几乎为世界上所有的文明自愿地接纳了。现代世界秩序及其话语体系,正是在这种西方启蒙运动以来的工业文明主导和推动下建立起来的,工业文明形式及其背后的西方文明观念构成了现代世界对于通用文明概念的核心定义。

现代世界秩序及其话语体系,正是在这种西方启蒙运动以来的工业文明主导和推动下建立起来的,工业文明形式及其背后的西方文明观念构成了现代世界对于通用文明概念的核心定义。

在这种文明概念的核心意涵之下,学者们对于当前世界文明的种类有着多种划分方式。但是,无论如何,人们对人类文明种类的划分始终离不开一条核心的认知线索:文明的历史传承与现实的政治形塑。据此,目前对世界格局产生广泛影响的文明种类可以广义地归结为如下三种:西方文明、中华文明和伊斯兰文明。其中,伊斯兰文明尚未完成实现世俗化所必需的宗教改革,其对现代世界秩序的塑造和重建尚缺乏积极且必要的主体要素。因而,我们可以首先假设的是:人类文明的现代形态及其塑造工程,仍旧主要介于西方文明与中华文明之间。西方文明所引领的,是原发型现代化国家所创造的人类文明既有形态;而中华文明所要形塑的,恰恰是后发型现代化国家所谋求的人类文明新形态。

拿破仑第一次以具体的实践将“文明”与反抗“帝国”的“民族主义者”们联系在一起

西方文明的宗教精神及其中心主义困境

亨廷顿认为,“在所有的文明之中,唯独西方文明对其他文明产生过重大的、有时是压倒一切的影响”[4]。这是西方文明中心主义者的典型观念。这种观念来源于一种普世主义的价值选择,即认为一种事实上由“最为正确而优秀的”西方文明为主导的世界经济政治体系,要比由其他文明各自发展,并最终拼凑形成的人类历史整体更好。这种观念根深蒂固地存在于西方文明的发展体系当中,尤其是它的宗教传统里。

古希腊创造了西方文明最初始的思维模式,以苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人为代表的思想家开创了西方文明的形而上学传统,其最大特点就是方法论上的形式逻辑与认识论中的本体论预设。

西方文明的根源在古希腊,其后续的发展又深染了基督教信仰的底色。古希腊创造了西方文明最初始的思维模式,以苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人为代表的思想家开创了西方文明的形而上学传统,其最大特点就是方法论上的形式逻辑与认识论中的本体论预设。前者在政治发展中往往演化为“修昔底德陷阱”式的政治博弈思维和非此即彼的价值选择原则;后者则与基督教的信仰体系相结合,成为西方超验神学和推行普世主义价值观念的重要理论基础。

然而,无论是伟大的城邦雅典,还是昙花一现的帝国马其顿,都没能成功地塑造一个持久且具有深远影响的大型政治共同体。古希腊以后,罗马帝国缔造了地中海地区的殖民统治,后又形成了横跨欧亚非的庞大帝国,具有了超凡的政治影响力。虽然罗马在很长一段时期内被视为“蛮族”,但是它却在事实上承袭了古希腊大部分的文明成果,这使得西方文明在传承自身文化和价值观念上,拥有了现实的物理空间和丰厚的客观物质基础。因此,真正促使西方文明产生世界性影响的开端是罗马。在戴克里先时代,作为事实上西方文明载体的罗马帝国正式接纳了基督教的宗教教义。古希腊哲学的本体论预设与罗马的基督教国教化运动相结合,构成了现今西方普世主义的最初雏形。自此之后,古希腊哲学与基督教传统深深融合在一起,不仅影响了西方文明的后世发展,还正式开启了西方文明走向世界,推行自身普世主义价值观念的历史先河,并由此迎合了西方中心主义的价值预设。

真正促使西方文明产生世界性影响的开端是罗马

在中世纪,一方面,传教士们以罗马教廷为中心,开始了他们带有普世理想的传教活动;另一方面,基督教信仰体系与西方古典哲学的相融合,产生了大量神学思想家,如奥古斯丁、阿奎那等,他们以古希腊哲学为思想源泉,通过理性论证使得宗教信仰得到了合理性加持,大大加深了宗教精神对西方文明的深层影响。虽然这一时期的理论家们的论证方式各有不同,但是他们的核心议题并无差别,都是以福音的形式将基督教一神信仰和西方普世主义价值观念传播到全世界。西方普世主义价值观的“普遍”,就表现在基督徒们对于在世界范围内传播“福音”的信仰执着当中。

历经漫长的中世纪神权洗礼之后,西方文明最终在资本主义生产方式的影响之下形成了现代工业文明的最初样态,并最终完成了现代意义上的世俗化改革。值得注意的是,虽然经历了文艺复兴、宗教改革以及启蒙运动的理性改造,现代西方文明有了鲜明的人性论特点,但根本上却依旧延续了基督教对其社会文明的广泛影响。尤其是新教出现以后,资本主义的自由市场与基督教在伦理价值上实现了深度结合,西方文明的中心主义价值理念和普世主义精神传统在资本主义殖民扩张和工业全球化生产的带领之下持续扩散,进一步推动西方文明的政治、经济、社会等各个方面向着西方中心主义不断发展。

虽然经历了文艺复兴、宗教改革以及启蒙运动的理性改造,现代西方文明有了鲜明的人性论特点,但根本上却依旧延续了基督教对其社会文明的广泛影响。

在这种中心主义的引导下,诸如亨廷顿等人就认为,“文明之间最引人注目的和最重要的交往是来自一个文明的人战胜、消灭或征服来自另一个文明的人”[5]。这种由文明的中心主义衍生出的“文明冲突论”观点并非个例。在西方传统的文明论者看来,如果说在人类进入工业文明以前,文明之间的冲突尚受到地域性的限制而没有扩展到全球范围,那么在进入工业全球化和资本全球化的今天,文明之间的交流与碰撞越发地扩展成为全球范围的事件。除了局部的地区性矛盾之外,全球化带来的全世界范围的政治、经济、文化、社会、生态等各个方面的矛盾频频发生,其中让“文明的冲突论”者无限遐想的焦点就集中在广义的东方文明与西方文明之间,更具体地说,就集中在中华文明与西方文明之间。即便在工业文明以后东西方表现出共同的现实追求,却仍旧无法掩盖东西方文明之间差异巨大的传统与价值认知。除了中国所坚持的社会主义制度与西方世界坚守的资本主义制度之间的冲突之外,更深层次的碰撞还存在于中华文明的文化根性与西方文明的传统意识之间。基于此,西方文明与中华文明之间的关系被许多别有用心者解读为世界性的对抗关系;各个地区局部的矛盾与冲突也被理解为地区性的文明冲突。由此,西方文明主导下的现代化道路似乎已经走入一条必然引发全面矛盾的死胡同。

中华文明的儒家传统及其包容性

中华文明源远流长。周公“制礼作乐”,是对中华文明社会制度的第一次重大规范性改造。孔子“归礼于仁”,则承继周初的“敬”“德”思想,将礼乐制度内化为中华文明的儒家传统。因此,要理解中华文明,首先要理解儒家文化。必须注意的是,儒家文化并非一元独大的专制文化,而是多元融合的包容文化。儒家文化的孕育和生发离不开中国先秦时期的“百家争鸣”,这与西方文明在古希腊时期的滥觞遥相呼应。不同之处在于,古希腊哲学最终形成了一种理性的形而上学传统,其超验性的逻辑结构具有强烈的排他性特点,构成了西方文明与基督教一神教信仰天然结合的先天条件,最终形成了绝对一神论的社会信仰体系;先秦文明虽然也经历了汉代“罢黜百家、独尊儒术”的排他性发展阶段,但最终在宋明以降辩证地发展出“三教合流”的融合机制,并最终形成了以儒家文化为核心,各派文化融合并存、百花齐放的包容性文化共同体。

先秦时期是中华文明的重要生发期。中华传统文化和精神根脉在百家争鸣之间不断融合发展,出现了异彩纷呈的璀璨局面。儒家、道家、墨家、法家、名家、阴阳家、兵家等流派纷纷登上历史舞台。虽然在此期间,儒家文化尚未成为中华文明的精神核心,但其思想中对政治社会的理想构筑和原生动机的伦理观念却深深影响了后世儒家传统的发展走向。在此后的发展进程中,儒家思想越来越多地表现为一种关于道德修养和政治理想的治世学说,而没有发展为一种对彼岸世界充满幻想和憧憬的超验宗教,这是儒家传统与希腊化时代的古典思想之间的最大区别。

儒家思想越来越多地表现为一种关于道德修养和政治理想的治世学说,而没有发展为一种对彼岸世界充满幻想和憧憬的超验宗教。

紧随先秦之后的便是秦汉到隋唐时期。这是中华文明的精神传承逐渐由多元走向一元,最后又走向多元的关键期。在思想理念不断整合、政治体制不断变革发展的时代大势中,儒家文化开始不断吸收百家之长,辩证地发展了自身。其具体表现为:以董仲舒、班固等人为代表的两汉儒学,开始不再单纯地宣扬政治修养和道德理念,而是逐渐提出了一些制度化、规范化的政治主张,形成了一些具体的、符合现实政治需求的政治制度和信仰体系,这直接导致儒学进入前所未有的强势发展阶段。“罢黜百家、独尊儒术”在这一时期逐渐成为统治者贯彻自身意志、文治天下的不二选择,整个社会以儒为道统,儒家思想和精神传统大兴。到了南北朝以后,道家、佛家的思想兴起并发展,逐渐形成了儒、释、道三教合流的局面。三教之间思想文化互相影响、相互渗透,士人阶层一身兼容三教信仰的情况更是成为社会常态。

由先秦时期的百家争鸣,发展到汉代的儒学独尊,最后又走向儒、释、道互融的发展全景,显示了中华文明强大的文化包容性基因。到了明清之际,儒家传统进一步演化出具有早期启蒙性质的批判理学的哲学思潮。只不过,由于明末清初的朝代更替、内忧外患等种种原因,中国社会一直未能实现生产力的根本性变革,这些具有早期启蒙性质的儒家批判思想也未能真正发展成为变革社会的思想上层建筑。直至清中晚期乃至鸦片战争以后,近代儒学仍多被统治阶级所利用,始终未能达到启蒙主体意识、促进社会主体自我觉醒的现代化程度。尤其是鸦片战争以后,中国逐渐沦为半殖民地半封建国家,传统儒家文化在西方坚船利炮之下开始呈现颓势。西方工业文明的强势入侵,让古老的中华文明受到了极大冲击。在辛亥革命以后,中国的现代化改革已然势不可挡,传统思想文化“向西看”成为社会风尚。受袁世凯掀起的“尊孔复古”之风的影响,儒家学说在“西学东渐”的大环境下被人们视为统治者压迫民众的思想武器,中国文化界进而掀起了一场反对旧文化、倡导民主和科学的斗争和运动,先进知识分子们更是兴起了一股“打倒孔家店”的思想热潮。这使得以儒家精神传统为底色的中华传统文化一度面临被全面批判和彻底否定的风险,中华文化自信跌入谷底。随之而来的,是中华文明的发展进入一段全面自我反思和自我批判的历史阵痛期。

随着社会历史条件的日趋成熟,中国的先进知识分子和思想家们相继提出了救亡图存之道,许多具有进步性的现代思想观念不断涌入,中华文明在西方文明的侵略下不断吸收、借鉴、融合、发展,取长补短,锐意进取。十月革命一声炮响,为中国带来了马克思列宁主义。在马克思主义的指导下,中国人民在中国共产党的带领下逐渐形成了适合中国国情的思想价值体系,并且重又拾起中华传统文化中的优秀部分,将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,最终完成了中国的革命、建设、改革的实践现代化过程,走出了一条中国式现代化的发展之路。

由于马克思主义的深入影响以及儒家文化天然的内在包容性,马克思主义与儒家传统在中国式现代化道路的发展过程中更深刻地融为一体,在更广泛的价值追求层面产生了深刻共鸣。

儒家文化并非一元独大的专制文化,而是多元融合的包容文化

由于马克思主义的深入影响以及儒家文化天然的内在包容性,马克思主义与儒家传统在中国式现代化道路的发展过程中更深刻地融为一体,在更广泛的价值追求层面产生了深刻共鸣。儒家“大同”理想与“天下”观念等传统文化中的优秀部分,开始迅速与马克思主义追求共产主义的指导思路相结合,转变为中国追求现代化发展以及塑造人类文明新形态的内在驱动力。相对于西方中心主义的狭隘观念,中国式现代化发展道路试图建立“一个使世界成为政治主体的世界体系,一个以世界为整体政治单位的共在秩序。从天下去理解世界,就是以整个世界作为思考单位去分析问题,从而超越现代的民族国家思维方式”[6]。

相对于西方中心主义的狭隘观念,中国式现代化发展道路试图建立“一个使世界成为政治主体的世界体系,一个以世界为整体政治单位的共在秩序”。

到了21世纪的今天,中国又逐渐形成了“国学热”“儒学热”“传统文化热”,各种新型的儒家学派兴起并持续发展。我们有理由期待:拥有两千多年悠久历史的儒家思想,必定会在现在和将来焕发出新的生机和活力,为中华民族的伟大复兴提供强大的精神动力。

中国道路对人类文明新形态的现代探索

综上分析,我们必须看到的是:一方面,传统儒家文化是中华文明的核心内容,理解中华文明就必须理解儒家文明;另一方面,如果没有西方现代工业文明的催化,没有马克思主义思想的传入,中华文明也无法在近代以后重新焕发生机活力,从而走出一条中国式现代化发展的新道路。现代中国的社会发展与西方现代化文明的传入,是不断辩证地借鉴、发展、交融的关系。

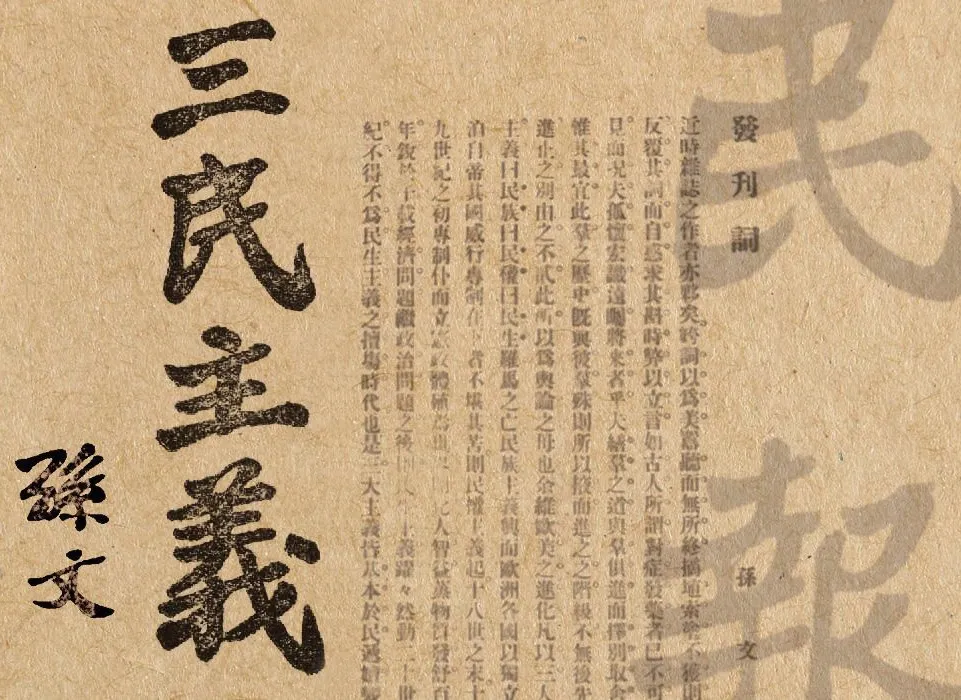

孙中山在“三民主义”的旗帜下追求共和制,然而以失败告终

纵观中国式现代化的发展之路,近代以降,中国人民在民族独立与民族解放的道路上艰难探索、砥砺前行,其间不乏仁人志士对“文明”建设提出自己的独到见解。其中,孙中山对近代中国文明的复兴充满自信与期待:“中国人非不能建设好国家、好政治,试观历史唐虞三代之隆,称为至盛,在几千年前之祖宗,已有此种能力。”[7]他将学习西方文明的浪潮推向巅峰,在“三民主义”的旗帜下追求共和制,然而以失败告终。泱泱中华若要复兴文明,必须寻求新的道路。十月革命以后,马克思主义传入中国。马克思主义者普遍认为,在资本全球化的大背景之下,没有任何一个民族可以独立发展。质言之,先进的文明与落后的文明乘坐同一辆历史的马车,没有哪一种文明能够脱离于资本主义工业文明的现代性影响。正因如此,如果想要寻求文明的进步和发展,就必须突破西方中心主义的意识形态牢笼,建立起共产主义者的世界发展新格局。

毛泽东在马克思主义的影响之下,带领中国人民率先开辟中国式现代化的发展之路,为中华文明复兴做出了奠基性贡献。他深入分析了近代中国的政治、经济和文化,并且指出三者之间的不平衡性。正如他在《新民主主义论》中所言:“不但要把一个政治上受压迫,经济上受剥削的中国,变为一个政治上自由和经济上繁荣的中国,而且要把一个被旧文化统治因而愚昧落后的中国变为一个被新文化统治,因而文明先进的中国。”[8]他提出,我们必须建立一个独立、自由、统一的民主国家,由此我们才可能建设大规模的工业,巩固国防,强盛国家,进而推动社会进步与文明发展。毛泽东致力于在实现中国自身现代化发展的基础上,吸收古今中外的人类文明,培养知识分子,加强教育事业,建立新民主主义文明,进而实现社会主义文明。

在毛泽东的基础之上,邓小平提出了“社会主义文明观”。他将社会主义文明划分为物质文明与精神文明两个领域,提出“在社会主义国家,一个真正的马克思主义政党在执政以后,一定要致力于发展生产力,并在这个基础上逐步提高人民的生活水平。这就是建设物质文明。过去很长一段时间,我们忽视了发展生产力,所以现在我们要特别注意建设物质文明。与此同时,还要建设社会主义的精神文明,最根本的是要使广大人民有共产主义的理想,有道德,有文化,守纪律。国际主义、爱国主义都属于精神文明的范畴。”[9]在此基础上,中国特色社会主义思想体系日益完善,十八大以来,逐渐形成了推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展的新文明理念。

十八大以来,习近平总书记充分吸收前人的理论资源,提出“人类文明新形态”这一新观念。这意味着中国式现代化道路在对人类文明的探索进程中取得了重大突破。建设人类文明新形态,不仅有助于推动人类文明事业向前更进一步,也向世界展现了中华民族在追求现代化之路上所具有的多元融合的文明特征。

建设人类文明新形态,不仅有助于推动人类文明事业向前更进一步,也向世界展现了中华民族在追求现代化之路上所具有的多元融合的文明特征。

人类文明新形态的文明论形式

西方文明所倡导的现代化,本质上就是马克斯·韦伯所讲的“世界的祛魅”(Disenchantment)。正是由于西方的宗教改革走向了理性的启蒙运动,西方社会才能率先发起资本主义工业革命,揭开世界文明的现代化序幕。然而,由于基督教先天具有的一神教信仰教义与以“福音”为主导的普世主义传教精神,它的信仰机制往往将其传道源头(西方)视为对“野蛮”(西方之外的)社会展开“教化”的中心。又由于人类社会的现代化进程是由西方率先发起的,因此,在精神传统与物质基础的双重作用之下,现代世界秩序和国际话语框架中便渐渐产生出以西方资本主义为中心的现代文明观,形成了以基督教信仰传统和资本主义运行机制相结合的工业化的人类文明发展形态。该形态的信奉者们普遍认为,“欧洲是世界上最先进的文明”,[10]由西方发起的资本主义生产方式是现代文明唯一的、永恒的发展模式。这样的思想和话语体系充斥着对西方文明的片面推崇,同时也成为西方文明中心论的思想源头。它甚至拒绝以复数形式来使用“文明”概念,拒绝承认其他文明存在的客观事实。在当前社会,这种以西方文明为中心的思想,不仅忽视了现代文明多元化、多样化发展的可能性和现实性,而且还企图诋毁、贬低与西方文明相异的其他一切文明传统。从根本上来说,这种文明观与当今倡导多元、互通、互鉴的世界发展形势是背道而驰的。从20世纪50年代开始,有着浓厚基督教传统的西方社会重又产生了宗教复兴运动,这与西方文明的精神根性不无关联。

与西方基督教传统的排他性相反,中国优秀传统文化具有广泛的包容性。如果我们以“历史传统-信仰根基”为标准定义文明形态,那么由西方所主导的文明形态就是“希腊传统-基督教”文明形态,而中国特色社会主义道路所开创的中华文明就可以称为“儒家传统-共产主义”文明新形态。换言之,中华文明的现代形式,正是以几千年来儒家传统文化的优秀部分为根基,在经历了近代以来的民族磨难后,逐渐形成了以中国共产党领导的共产主义信仰为精神旨归的文明形式。因此,如果说现代西方文明的发展症结在于“祛魅”与“复魅”之间的曲折反复,在于由其深层信仰根基所引发的西方中心主义与“文明冲突论”,进而造成了世界范围内现代化进程的广泛矛盾与发展停滞;那么,中华文明的现代形式中,以儒家传统为底色的包容性与“天下”观能否破除中心主义思维模式和“文明冲突论”的观念魔咒,就成为人类文明新形态能否为世界发展做出突出贡献的关键所在。

如果我们以“历史传统-信仰根基”为标准定义文明形态,那么由西方所主导的文明形态就是“希腊传统-基督教”文明形态,而中国特色社会主义道路所开创的中华文明就可以称为“儒家传统-共产主义”文明新形态。

就现实性而言,中国之所以能形成“儒家传统-共产主义”的文明新形态,关键在于作为中华文明核心的儒家传统与共产主义理想具有内在契合性。更具体地说,就在于二者都注重人的全面发展,把人的发展当成最终目标,都关注人与社会的和谐,强调人与自然和谐相处。这些内在契合性加之中华文明的强大包容性,最终决定并形成了符合中国发展实际的新思想,同时也成为马克思主义中国化发展的关键所在。

“儒家传统-共产主义”文明新形态的最终形成,既离不开近代以来中国社会的曲折发展,也离不开中国共产党团结带领中国人民艰苦探索的中国式现代化道路。与此同时,指导中国实践的“儒家传统-共产主义”文明新形态,又势必为世界文明的未来发展提供一种新的道路选择。正是中国式现代化道路的不断发展,亦即中国特色社会主义发展之路的不断升华,将中华文明与共产主义理想深深地结合起来,为人类文明发展的新形态提供了牢不可破的精神基础和信仰根基。此外,人类命运共同体的构建为这一文明形态走向世界提供了现实载体,习近平总书记对此指出,“这个世界,各国相互联系、相互依存的程度空前加深,人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。在各国相互联系、休戚与共的世界历史大环境下,“儒家传统-共产主义”文明新形态未来必将焕发出更强大的生命力。

中华文明与共产主义理想深深地结合起来,为人类文明发展的新形态提供了牢不可破的精神基础和信仰根基。

“儒家传统-共产主义”文明新形态未来必将焕发出更强大的生命力

注释:

[1] 中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议:《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议文件汇编》,人民出版社2021年版,第93页。

[2] 费尔南·布罗代尔:《文明史纲》,肖昶、冯棠、张文英、王明毅译,广西师范大学出版社2003年版,第23页。

[3] 伊曼纽尔·沃勒斯坦:《变化中的世界体系:论后美国时期的地缘政治与地缘文化》,王逢振译,中央编译出版社2016年版,第241页。

[4] [5] 塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突》,周琪等译,新华出版社2017年版,第203页;第36页。

[6] 赵汀阳:《天下观与新天下体系》,载《中央社会主义学院学报》2019年第2期。

[7] 孙中山:《孙中山全集》第5卷,中华书局1985年版,第567页。

[8] 毛泽东:《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第663页。

[9] 邓小平:《邓小平文选》第3卷,人民出版社1994年版,第28页。

[10] 布鲁斯·马兹利什:《文明及其内涵》,汪辉译,商务印书馆2017年版,第62页。