中国早期铜印及制作法考辨

2022-09-06黄乐天河南大学历史文化学院河南开封475000

黄乐天(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475000)

中国印章传统源远流长。《说文》谓印“执政所持信也”。《周礼·地官·司市/掌节》中有“凡通货贿以玺节出入之”“货贿用玺节”。郑玄注:“玺节者,今之印章也。”可见,玺印似乎从一开始就与权力、统治阶级和社会经济有着密不可分的联系。《左传》中襄公二十九年“季武子取卞,使公冶问,玺书追而与之”,说明早在春秋时期,印玺封泥就在政治文书及社会经济中有所应用。印玺研究独成印学,关于印玺的源流历史,学界长期以来存在讨论。

一、古玺之辨

在印学及篆刻艺术史中,对于文字高古、年代久远的先秦印章统称古玺,古玺也大都为青铜器。但先秦时期是否存在后世意义的印玺,也经历了许多讨论与观点演变。元人吾丘衍《学古编》是最早谈及古玺问题的:“多有人依款识字式作印,此大不可,盖汉时印文不曾如此,三代时却又无印,学者慎此。《周礼》虽有玺节及职金掌辨其美恶,楬而玺之之说。注曰:‘印,其实手执之节也。’正面刻字如秦氏玺,而不可印,印则字皆反矣。古人以之表信,不问字反,淳朴如此。若战国时,苏秦六印,制度未闻。《淮南子·人间训》曰:‘鲁君召子贡,授以将军之印。’刘安寓言,而失词耳。”金石学家吾丘衍认为,上文中所提及的《周礼》关于“玺节”的记载在他看来,并不是后世意义的“印玺”,而是符节的意思,而苏秦所谓“六国相印”,也是“制度未闻”,不可相信。刘安《淮南子》中所说的“授将军之印”,也只是他寓言故事中的“失词”。因此,吾丘衍认为“三代无印”,即夏商周上古时期并没有后世所谓的“印玺”。但其实这一观点在同时期就有人质疑,如元人俞希鲁在《杨氏集古印谱序》中提出:“予观《周官·职金》所掌之物,皆楬而玺之,郑氏谓:‘玺者,印也。’则三代未尝无印,特世远湮没,非若彝器重大而可以久传者也。然则虞卿之所弃,苏秦之所佩,殆亦周之遗制欤?汉去古未远,其制作必有自来,斯谱之所以不易得也。盖亦录梓而行诸世,俾好事者得有所考焉。”总之,宋元时期受出土实物及相关材料的限制,对印玺之源并没有一个准确的认知。到了明代,“三代之印”才被学者们承认,如甘旸在《印章集说》中谈道:“《通典》以为三代之制,人臣皆以金玉为印,龙虎为钮,其文未考。或谓三代无印,非也。《周书》曰:‘汤放桀,大会诸侯,取玺置天子之座。则其有玺印明矣。虞卿之弃,苏秦之佩,岂非周之遗制乎?’”

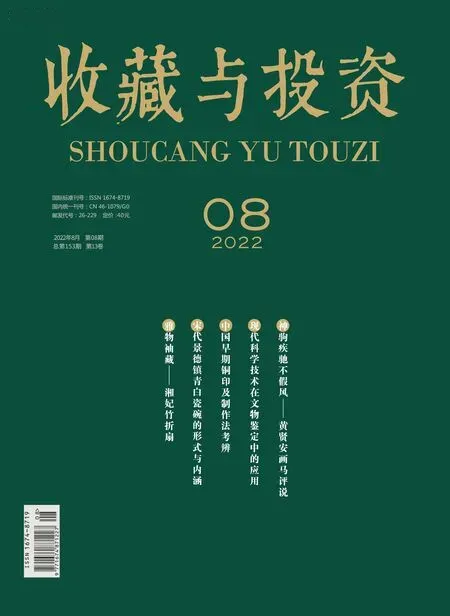

图1 目前认定商代印玺一览

二、材料与制作

关于印玺的制作,相关研究历来都是针对其印文的创作,偏重于篆刻艺术史,而对于印玺本身却少有论及。古玺为青铜材质,上古时期的印玺如何被制作出来,是否与青铜礼器的制作方法异曲同工,都有待于进一步的考古发掘与考证。下面拟就材料与制作进行简要分析。

(一)铜印的材料

青铜是金属冶铸史上最早的合金,自龙山晚期就有发现。同时,青铜冶炼作为一种技术较复杂的工艺,也被广泛用于制作需要彰显身份且坚固耐用的印玺。青铜是红铜和锡、铅的合金。关于铸印所用铜料,传世文献并没有具体记载。《周礼·考工记》有“六齐”,记载了用于制作六类器物的不同合金比例:“六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐;五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐;四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐;三分其金而锡居一,谓之大刃之齐;五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐;金锡半,谓之鉴燧之齐。”据现代科学分析得出,铜-锡合金的含锡量在3%~14%,是实用锡青铜,也就是《考工记》所载的“钟鼎之齐”。这种含锡量的青铜塑性较好,具有一定的强度,颜色较深,因此适合制造需要加工塑形的礼器等物。印玺形制小,需要较为精致的制作,况且要手工进行凿、刻等加工,因此需要较好的塑性和适宜的强度。因此,早期青铜玺印应该是沿用了《考工记》所载的“钟鼎之齐”的配方,与那些带有铭文纹饰的青铜礼器的制作材料一致。另外,《钦定大清会典》卷二十八《礼部·铸印》有载其印信之制:“铜印,用红铜、白铅三七相配,每次支取红铜五百二十五斤,白铅二百二十五斤,由铸造局熔成黄铜七百五十斤,俟铸成印信、关防共若干颗,除挫、磨、补、刮见光,每斤准折耗三两外,总记核销。”可以看出到了清代,铜白铅配比为三七分,同时考虑到了后续的手工加工,其比例也接近于“钟鼎之齐”,虽然此处的铜为明嘉靖之后才逐渐冶炼出的黄铜,但这里的黄铜应不是现代意义的黄铜,因古代没有单独提炼金属锡的技术,所谓的锌是还原氧化锌,故应该是铜铅锡无法精确配比而颜色不同,所以在本质上仍为青铜。另外,早期铸印材料也受地方矿产、政治经济因素的影响,因此普遍通行的铸印青铜材料是不可行的,有待作进一步的成分分析。

(二)铜印的制作

铜印的制作,主要分为两大部分,即铸造和凿刻。战国秦汉时期,无论官印、私印,文字工整的文官印基本上都由翻模浇铸而成,战时情况紧急,武将用印多以凿刻速成,故称“急就印”。翻砂法被广泛应用于古代金属货币的制作,因此,被应用于早期铸印的可能性很大。翻砂首先需要制作印玺母范,可以用木、石头、泥等易于加工的材料,手工镌刻出要进行铸造的印玺,然后将其置于平板上,放砂箱,再填上型砂,压实刮平。再放上另一个砂箱,填上型砂并压实。再把两半部分分开,取出印章后再将两部分砂型合在一起,下面拟就此二类作简要分析。

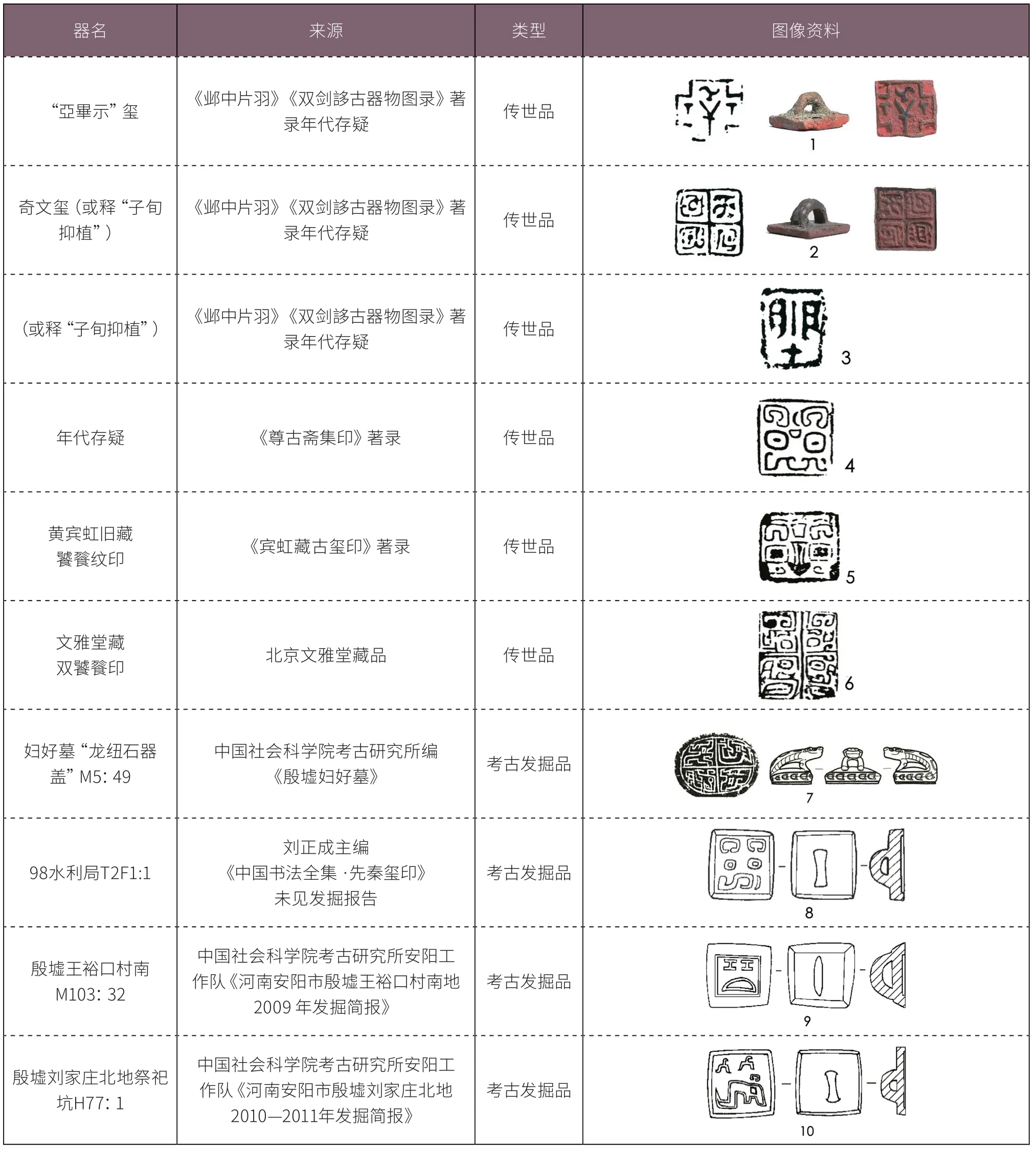

铸造上,由于缺乏早期文献及直接考古材料,只能依靠后世文献推测多种方法的可能性。明代甘旸《印章集说》是最早谈及古铜印本身制作方法的文献,“铸印有二:曰翻砂,曰拨蜡。翻砂以木为印,覆于砂中,如铸钱之法;拨蜡以蜡为印,刻文制钮于上,以焦泥涂之,外加熟泥,留一孔令干,去其蜡,以铜熔化入之,其文法、钮形制俱精妙。”“《日本古代印集成》收集了「福岛縣いわき市乡御廄町番匠地遺址」出土的9—12世纪时期的泥质印范,包括印面范和钮范,但成套者仅“磐郡”(图2)一范,此范呈方形,印面残,为阴刻。这是目前发现的与隋唐时代最为接近的完整官印印范,从中可以看到其拼合的方法与印文型腔的状况,所铸的印体和文字与奈良、平安古印若合符契。由此,又可以推证隋唐铸印采用的是同一方法。”考虑到中国古代手工艺的延续性和传承性,这种铸印方法可能在隋唐早期就已经得到应用。

图2 日本出土磐郡泥印范

此外,还可以参考一般铜礼器的制法,即失蜡浇铸法。明清设有铸印局,其档案中就有失蜡法铸印的相关线索。如乾隆十三年《内务府活计档》载:“十月二十九日,礼部呈送拨造皇贵妃蹲龙纽蜡模宝式一颗,贵妃蹲龙纽蜡模宝式一颗,妃龟纽蜡模式二颗,恭呈御览。”失蜡法铸印的过程是:首先用易加工的蜡镌刻出一个印玺,再将耐火的泥料涂在蜡范外面,留一个小孔,制成一泥范。加热泥范,蜡就会融化,并从小孔里流出来。这样,胶泥就形成了一个印章形的空腔。再往里面注入融化的铜液。冷却后,打破胶泥,一枚铜印章就做出来了。传统失蜡法的最大特点是精密铸造,可以刻画出精细的纹饰,因而也可以有效地制作出对细致程度要求较高、形制小的印玺,所以被采用的可能性极大。

最后,也可能存在模范铸造法。天津博物馆馆藏一件西汉元朔三年铜印范(图3),为我们提供了额外的一些线索。这件印范为铜质,呈正方形,侈口,抹角。内底中间有一桥钮印形凸出体,旁有一个半漏斗形凸出体与之连接。由此来看,模范法也可以用于制作印玺。这件铜印范底部为桥钮印本体,一侧的漏斗状口与之相连,应为浇入铜液的入口。具体铸造方法,应与钱币的铜模制作法相似,都是以铸造好的铜母范直接进行浇铸。但遗憾的是,此件铜印范应该只是一部分,还有另一范与其相合,这也是国内唯一一件铜印范,到目前为止也没有相关研究。

图3 天津博物馆馆藏西汉铜印范

凿刻多体现在印文制作方面。其中,部分印玺印文的制作可能会在整体铸造后进行凿刻修整。过去,大部分学者认为先秦、秦汉铜印皆是整体铸造的。但在古玺实物上对印面进行微痕分析,可以发现用工具磨刻的线索。部分朱文印中也发现了很多刀痕,这至少说明朱文的最终形成有刀的参与。这个参与不是在铸造之前,而是在铸造之后。有研究发现,部分先秦白文印甚至还残留着用工具刻画印文留下的铜料“卷边”现象,猜测这种凸起的卷边是由于加热铜印进行镌刻而产生的效果,许多人也都猜想过古人是如何在铜印上自由驰骋的,现如今许多人利用锋利工具还不能如此自由凿刻。萧春源曾提及“恐怕秦人用草药将印坯浸软,墨书,然后奏刀”。但也可能“加热比草药浸泡更有说服力,例如传统的打铁工艺就是把铁烧红进行加工,若是草药浸泡则难以分析是什么草药有如此功效”。另外,通过药水软化材料这一方法,也见于甲骨契刻的研究。有研究表明:“将骨料以白灰草木灰等碱性物质进行脱脂处理、生石灰粉埋藏或用碱水浸煮则骨料颜色变白,原骨质中的有机成分受到破坏,骨质变得脆硬,如再加水润湿,待稍干后刻字则略感省力,关于用酸浸骨料使之软化的问题与酸的强度、浓度及浸泡时间等因素相关,试验中用低浓度的醋酸短期浸泡,并无明显效果。”因此,以药水对原材料进行浸泡以软化,可能更多是一种神秘传说,类比到铜器制作上,“药水浸泡软化”则显得有些复杂和不可靠。青铜的熔点约在800 ℃,属于低熔点金属,所以,可能加热青铜材料是一个更加合适的方法。

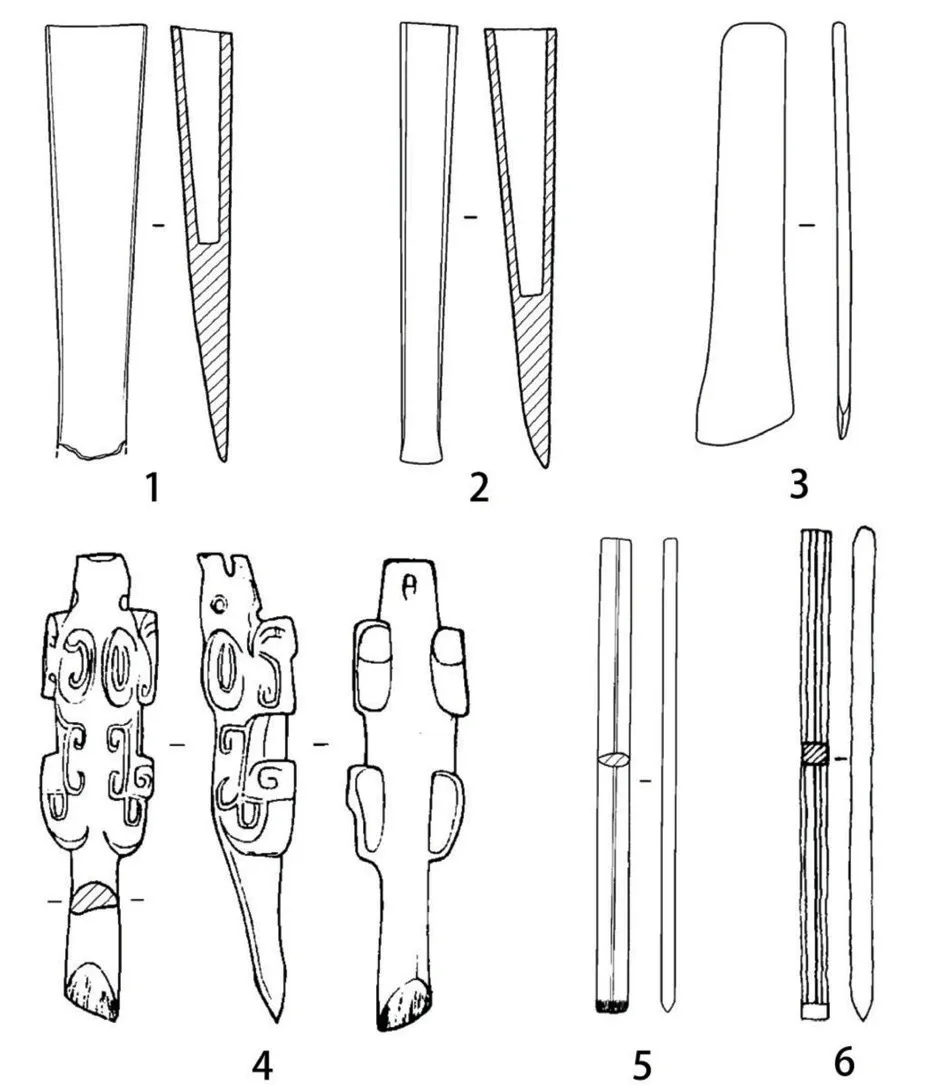

另外,还有在铜印坯上直接进行凿刻的方法,即全部印文皆由凿刻而成。关于凿刻所用工具,可以类比甲骨契刻工具。如上文提及的殷墟王裕口村南地的贞人墓葬里出土铜印也伴随出土成套铜凿与刻刀,二者关系似乎更加紧密。其中青铜凿如M94:9(图4-1)、M94:34(图4-2),单面刃,分别为直刃及弧刃,刃面宽度都在一厘米左右,利于较为精细的加工;青铜刻刀如M94:35(图4-3),长条形,斜弧刃,刃宽2.4厘米、厚0.4厘米,还有一件形制独特的玉虎刻刀(图4-4),虽然为玉质,只能用于材料更软的甲骨凿刻,但其刃部呈斜刃刻刀状且宽度极窄,非常接近后世的篆刻用刀。此外,该墓葬还出土有一件铜扁平长条形器M94∶38(图4-5)。两边中部各有一条阳线纹,两端平齐,长14.8、宽1厘米、厚0.4厘米。报告中虽未称其为刻刀,但不可否认,这也是甲骨加工的组合工具之一,且其形制也极接近于后世的刻刀,如广东广宁县龙嘴岗战国墓出土的凿刻工具刻刀M5:26(图4-6),尾端齐平,前端为双面平刃。长10.7厘米、宽0.6厘米、厚0.45厘米,与这件商代铜扁平长条形器极为相似。

图4 殷墟王裕口贞人墓葬出土铜凿及刻刀

甲骨卜辞的加工多用铜凿与铜刻刀,尤其是铜刻刀,其作为一种比铜凿更为精密、少见的工具,被认为专用于甲骨、铸铜陶范的刻字或雕饰。目前,商代刻刀见于殷墟,据相关统计共有18件,资料较为翔实的有13件。形态上多为端刃刀,但也有部分其他形态铜刀可作刻刀使用。下面将在学界已有端刃刻刀统计的基础上依据刃部形态的差异,将这些刻刀进行类型学分析,拟分为两大类:

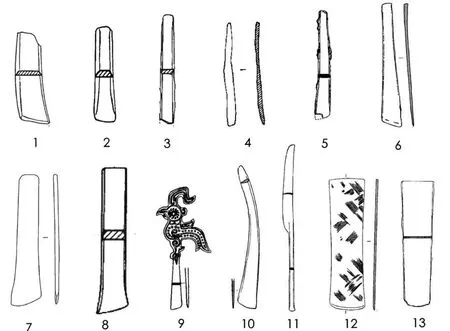

第一类:刃部为斜刃。依据首端的差异又可分为三型。

A型:斜刃平首。依据其刃端形态又可分为两个亚型。

Aa型:刃端与刀身平齐,此类型大多刃部宽度较窄,在3厘米以内。近似于现代最常见的篆刻用刀形态。标本有:(1)花园庄村东M60:59(图5-4),扁平长条锥状,略显弯曲,锥尖略残。素面,通长6.9、顶端宽0.5、厚0.3厘米。殷墟一期偏早。(2)苗圃北地M89:7(图5-5),报告中名为青铜削,为扁平长三角形,较薄。首尾两端圆弧,两侧无刃,长9.5厘米、宽0.7~1.3厘米、厚0.3厘米。(3)殷墟西区M1127:15(图5-6),扁平斜刃,通长17.6厘米。

Ab型:刃端稍向外侈,刃部较宽,多在3厘米以上。外侈的刃端一方面加宽了刃部接触面,另一方面外侈刃尖也弥补了宽刃刻刀精细刻画时的缺陷,可适用于不同尺寸的工况。标本有:王裕口村南M94:35(图5-7),扁平长条形,斜弧刃,刃端稍外侈,柄端黏附有腐朽的木纹,可能是木柄,长10.4厘米、柄宽1.6厘米、刃宽2.4厘米、厚0.4厘米,通长10.4厘米,殷墟三期。郭家庄村西南M53:12(图5-8),扁平长条形,截面呈梯形,刃端稍外侈,通长5.5厘米。

B型:斜刃鸟兽状首。这种刻刀形制精美独特,刃部较窄,为等级较高的巫觋贞人契刻甲骨的政治活动所用,用于印玺制作的可能性不大。标本如苗圃北地PNM22:1(图5-9)。

C型:斜刃,首端为尖刃。此类刻刀两端均可使用。标本如殷墟西区M166:2(图5-10),刀身稍弯曲,一端为尖刃,一端为斜刃,通长19.6厘米,殷墟四期。值得注意的是,部分边刃铜刀也存在刀柄端为平刃的类型,其平刃端可以作刻刀使用,但这种复合工具在大类上仍属于作为切削工具的边刃刀,刻刀只是其补充功能,故不作过多讨论。苗圃北地PNT26:5(图5-11),边刃刀,背近平,其柄端为一面平刃,宽0.5厘米左右,应为精细修治陶范陶模时所准备。

第二类:刃部为弧刃。此类刻刀由于刃部较宽以及形态限制,不太适合制作较为精细的青铜器,更接近于木工所用的刨刀。标本如花园庄村东M49:3(图5-12),刀体扁平长条形,一面平,一面微凹。一面弧形刃,刀体上留有席纹,通长11.8厘米、刃宽3.1厘米、厚0.15厘米。郭家庄村东南M5:11-2(图5-13),扁平长条形,上窄下宽,刃略弧,出土时与凿连在一起,通长 16.5、后宽4.2厘米、刃宽3.2厘米、厚0.2厘米,重104克,殷墟二期偏晚。

图5 殷墟所见铜刻刀

综上所述,这些刻刀多发现于有印玺使用权的贞人墓葬或是铸铜有关的作坊、工匠墓地中,无疑都与印玺相关。部分虽定性为甲骨加工工具,但从手工业自身发展逻辑来看,也不排除其用于青铜印制作的可能。现今篆刻用刀的源流很有可能溯及殷商时期的这些青铜刃刻刀,在刃端上可能多用斜刃或平刃,在类型上可能与Aa型最为接近。值得注意的是,这些刻刀在青铜印玺的制作上应不仅用于凿刻,也可能更多用于印玺陶范陶模的刻字或修饰。

当然,制作铜印相较于后世以石进行篆刻创作完全不同,铜的硬度高,后世黄铜刻印多以白钢刀进行錾刻。錾刻工艺历史悠久,青铜器、金银器铭文有以錾刻完成的,这与印玺文字异曲同工,錾刻工艺也广泛运用于镶嵌、金银错工艺。因此,錾刻工艺也很有可能运用于印玺印文制作。此类工具同样也是青铜材质,青铜材质的工具能否凿刻青铜坯料呢?这个问题应该同样与《考工记》中的“六齐”相关,古人通过不同的铜锡配比获得了不同硬度的青铜。战国时期,铁器也开始运用于生产,更加坚硬的铁质凿刻工具也有极大可能运用于印玺制作。战时紧急配置的“急就印”即直接凿刻而成。元人吾丘衍在《学古编》析:“军中印文多凿,盖急于行令,不可缓也。”急就印俗称将军印,是官印中的一种。如汉代的将军用印,普遍都不称“印”而叫作“章”,这是军印的一大特点。它是汉官印中武将们的专利品,故称“将军章”。将军章的制作方法是凿制,也就是在预制的金属印坯上击凿印文,这是由于军事活动频繁,武将调遣大多因军情紧急而必须立即拜封,印章便只能仓促凿成,凿印以锤凿成文,亦曰“镌”。将军用“急就章”,官职高的两凿成文,即两次推刀,类似于双钩,印章比较规整,官职低的一凿成文,较为简单随意。另一种常以凿刻印文作为制作方式的印玺则是明器印,即制好后直接用于陪葬的印玺。这种印玺与象征墓主人生前豪宅的陶屋、陶楼常一起出现,是汉墓中常见的明器,而官印在任职结束后需上交朝廷进行处理,因此印章也有明器。这一类印玺印文铸刻极为随意,多是殉葬时临时手书或刻凿而成的。

凿刻而成的急就印、明器印广泛见于两汉至南北朝,从侧面反映出印玺制作已从原有的较为烦琐复杂的铸造变为铸造印坯+手工镌刻。目前存世的秦白文印多是凿刻而成,刀刻痕迹十分明显,还未发现十分确切为铸造的白文印。可能秦汉时期伴随着铁、钢材料技术的革新运用,在较为坚硬的青铜材质上进行加工变得更加容易了。

三、结语

首先可以认定,古玺的存在是史实,先秦时期存在丰富的印玺文化,早在殷商时期,就出现了后世意义的印玺了。印玺文化是伴随着青铜文化而来的。从目前的材料来看,印玺本身的制作也与青铜器的普遍制作方法相关,其制作工具可能由殷商时期的青铜端刃刻刀发展而来,经历了完全铸造(手工修整)——铸造印坯+凿刻印文的制作方法,这些方法有时间上的不同,但并不存在完全替代关系。以目前的材料来看,还不能完整清晰地梳理制印技术脉络,相关出土材料稀少,期待有一天能获得更多的材料,以便对古玺制作历史源流作进一步的补充和完善。

①(元)吾丘衍:《学古编·二十九举》卷上,明刻唐宋丛书九十种本。

②(清)朱象贤:《印典》,浙江人民艺术出版社,2011 年。

③(明)甘旸:《印章集说》,清道光二十年海虞顾氏刻篆学琐著本。

④沙孟海:《印学史》,西泠印社,1999 年。

⑤周晓陆,同学猛:《澄城出土西周玉质玺印初探》,《考古与文物》,2017 年第2 期。

⑥李零:《妇好墓“龙纽石器盖”、九沟西周墓“龙纽玉印”及其他》,《中国历史文物》,2019 年,第6 期。

⑦李学勤:《试说殷墟新出土的铜玺》,《中国书画》,2004 年,第2 期。

⑧何毓灵,岳占伟:《论殷墟出土的三枚青铜印章及相关问题》,《考古》,2012 年,第12 期。

⑨何毓灵,唐际根:《河南安阳市殷墟王裕口村南地2009 年发掘简报》,《考古》,2012年,第12 期。

⑩孔品屏:《隋唐官印制作工艺初探—兼论工艺类型与艺术风格的相关性》,《中国书法》,2020 年05 期。

⑪姜海涛:《秦铜印镌刻工艺及工具初探》,湖北美术学院。

⑫赵铨,钟少林,白荣金:《甲骨文字契刻初探》,《考古》,1982 年,第1 期。

⑬刘成基,吴海贵:《广东广宁县龙嘴岗战国墓》,《考古》,1998 年,第7 期。

⑭王建峰:《殷墟青铜生产工具初步研究》,吉林大学。

⑮中国社会科学院考古研究所:《安阳殷墟花园庄东地商代墓葬》,科学出版社,2007年,第245 页。

⑯中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《河南安阳市殷墟铁三路89 号墓的发掘》,《考古》,2017 年,第3 期。

⑰中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《1969—1977 年殷墟西区墓葬发掘报告》,《考古学报》,1979 年,第1 期。

⑱中国社会科学院考古研究所:《安阳殷墟郭家庄商代墓葬(1982—1992 年考古发掘报告)》,中国大百科全书出版社,1998 年,见第54、57 页。

⑲中国社会科学院考古研究所:《殷墟发掘报告(1958—1961)》,文物出版社,1987 年,第57,246 页。

⑳中国社会科学院考古研究所:《安阳殷墟花园庄东地商代墓葬》,科学出版社,2007年,第62 页。

㉑安阳市文物考古研究所:《安阳殷墟徐家桥郭家庄商代墓葬(2004—2008 年殷墟考古报告)》,科学出版社,2011 年,第52 页。