贵州省县域农村贫困度时空变化分析*

2022-09-03刘绥华胡海涛

阮 欧,刘绥华※,陈 芳,罗 杰,胡海涛

(1.贵州师范大学地理与环境科学学院,贵阳 550025;2.贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室,贵阳 550025)

0 引言

近年来,消除农村贫困和不平等一直是全球首要优先事项之一[1]。我国的农村贫困具有贫困面积大、贫困人口多、贫困程度深等特点,是我国在2020 年全面建成小康社会最大的挑战[2]。2012—2019 年我国的农村贫困人口共计减少了9 348 万人,年均减少超过1 300 万人,贫困发生率从2012 年底的10.2%下降到了2019 年底的0.6%,下降了9.6 个百分点,为全球的减贫与事业发展做出了巨大的贡献,按照当前的减贫效率定能如期完成全面建成小康社会的任务。

为了衡量区域经济发展中的贫困程度和差异性,大量的研究从不同的视角和方法对区域贫困程度和差异性进行评价。其中,衡量区域贫困程度的方法主要有一维贫困测度方法和多维贫困测度的方法[3],而衡量区域经济发展差异性的方法主要包括变异系数[4]、基尼系数[5,6]、泰尔系数[2]等方法。但由于现用于以上研究的统计数据多存在数据统计口径不一致、开展调查需要耗费大量的时间和金钱成本等问题,很难满足贫困研究的需求[7]。因此,如何及时、准确、有效地衡量地区的贫困程度是一个需要克服的问题。鉴于以上原因,许多学者利用一些新的数据来代替传统的社会经济统计数据,夜间灯光遥感数据就是在这样的背景下产生的。与传统方法相比,夜间灯光遥感具有与人类居住区关系密切、易于获取、相对客观性强、计算效率高、空间覆盖面广及时间跨度相对较长等优点,被越来越多的学者关注[8]。大量研究表明,夜间灯光遥感与包括城市化、经济活动和人口在内的社会经济要素高度相关[9-12]。

鉴于夜间灯光遥感数据的上述优势,一些学者利用其研究区域的贫困程度和差异性,这些研究充分证实了夜间灯光遥感数据可用于估计贫困程度和社会经济差距。但是,就当前而言大多数的研究都是对大规模区域贫困程度和差异性的研究,然而当前我国农村贫困的特点和性质已经发生了根本性的改变,已经由大范围的“面”上贫困转换为了“点”上的贫困[13]。贵州省是全国贫困人口最多、贫困问题最突出、贫困程度最深、贫困面积最大的省份。鉴于此,文章选取贵州省为研究对象,利用2003—2018 年的夜间灯光数据集构建的区域灯光指数与贵州省县(区)域社会经济统计数据构建的综合贫困指标(Inte‐grated Poverty Index,IPI)建立关系模型,运用该模型估算不同年份、不同区域灯光指数下区域的IPI指标值,然后运用变异系数、泰尔指数、标准差椭圆、空间变差函数以及探索性空间数据分析等方法,动态、客观地监测贵州省农村贫困的时空变化,以为贵州省因时制宜、因地制宜地制定扶贫措施提供参考。

1 数据来源及研究方法

1.1 数据来源

研究数据主要包括:(1)夜间灯光数据,该文选用文献[14]提供的一个通过协调DMSP 数据中相互校准的灯光观测数据和VIIRS数据中模拟的类似DMSP的灯光观测数据为研究基础数据,选取的时间段为2003—2018 年。该数据集空间分辨率为1km×1km,DN 值取值范围为0~63,背景值为0;(2)基础地理数据,县级行政规划矢量数据来源于国家基础信息中心,考虑到由于研究时段内县(区)存在规划调整,为保持规划区的一致性,该文对研究区域单元进行了相关处理得到了87 个县(区)作为研究单元,其中,小河区并入花溪区,观山湖区并入乌当区;(3)DEM 数据来自于ALOS 卫星,分辨率为12.5m;(4)经济统计数据,来源于2004—2019年的《贵州省统计年鉴》以及县级国民经济与社会统计公报。

1.2 研究方法

1.2.1 ALI构建

夜间灯光的总亮度只能直接反映某一地区夜间的社会经济活动。因此,为了更好地代表不同县(区)域的平均水平,该研究采用平均灯光指数(Average light index,ALI)作为指标,计算公式为:

式(1)中,n为县级行政单元像元的个数;ALI为县级区域灯光指数;DNi为第i个像元的DN值。

1.2.2 IPI构建

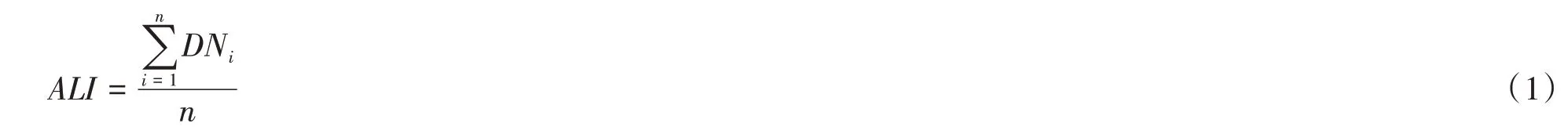

农村贫困可以由自然条件、社会经济条件等的许多方面引起。构建一个全面描述农村贫困状况的综合农村贫困指标体系是测度一个地区农村贫困程度的重要前提[15]。在前人研究的基础上,考虑到县(区)统计数据的可用性以及研究目的等原则,该文选用8个自然、社会经济变量,提取综合农村贫困指数。为了消除各个指标量纲不同对分析结果的影响,先对各指标进行归一化处理。然后采用熵权法对各指标赋予权重,其原理是运用信息量与不确定性成反比的关系,既信息量越大、不确定性就越小,熵越小、权重越大[16]。与其他确定权重的方法相比,熵权法显得更加的客观,因此,被常用于农村综合贫困度的测算,熵权法确定各指标的权重主要分为两个步骤,首先是求各指标的信息熵然后再确定各指标的权重(表1),具体计算步骤如下。

表1 IPI指标权重

根据熵权法的原理,先计算第j个指标下第i个评价对象的百分比P ij,公式为:

再计算第j个指标的熵值Ej,公式为:

最后计算第j个指标的权重,公式为:

通过熵权法确定的权重值与归一化后的各个指标进行计算得到最终的综合农村贫困指数IPI 值,公式为:

式(5)中,ωj为各指标的权重,n为指标的总个数,i为指标中第i指标。

1.2.3 变异系数与泰尔指数

该文通过计算贵州省县(区)域IPI 值的变异系数(CV)及泰尔指数(T)来表征贵州省各县(区)域的农村贫困差异,其中两者的值越大,表明各县(区)域的农村贫困差距就越大,反之则越小。两者的计算公式分别为:

式(6)(7)中,σ为标准差,μ为均值;xi为第i个地区的经济指标,x为所有研究区的经济指标。

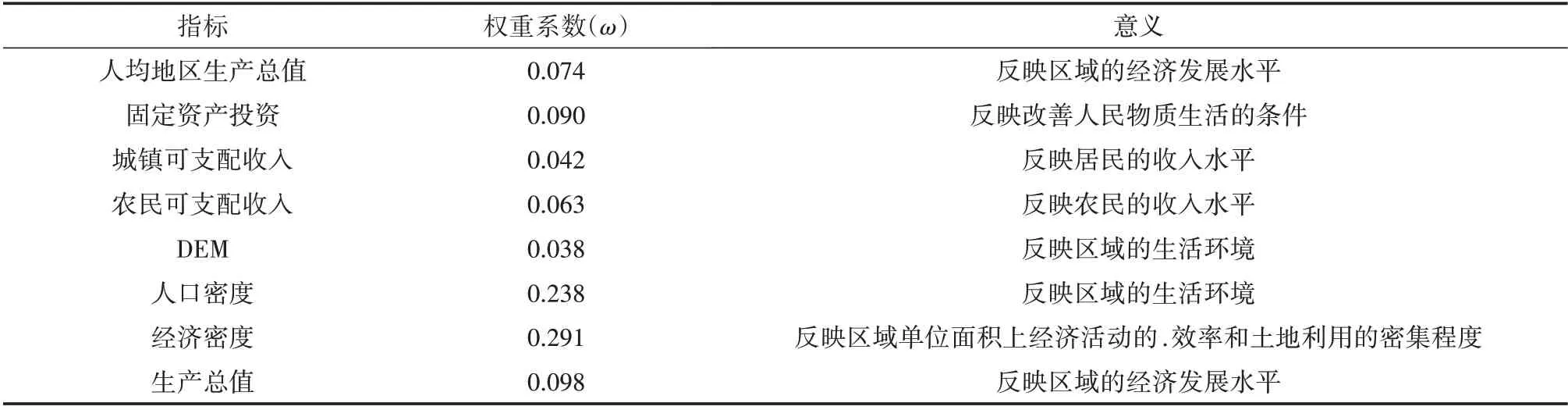

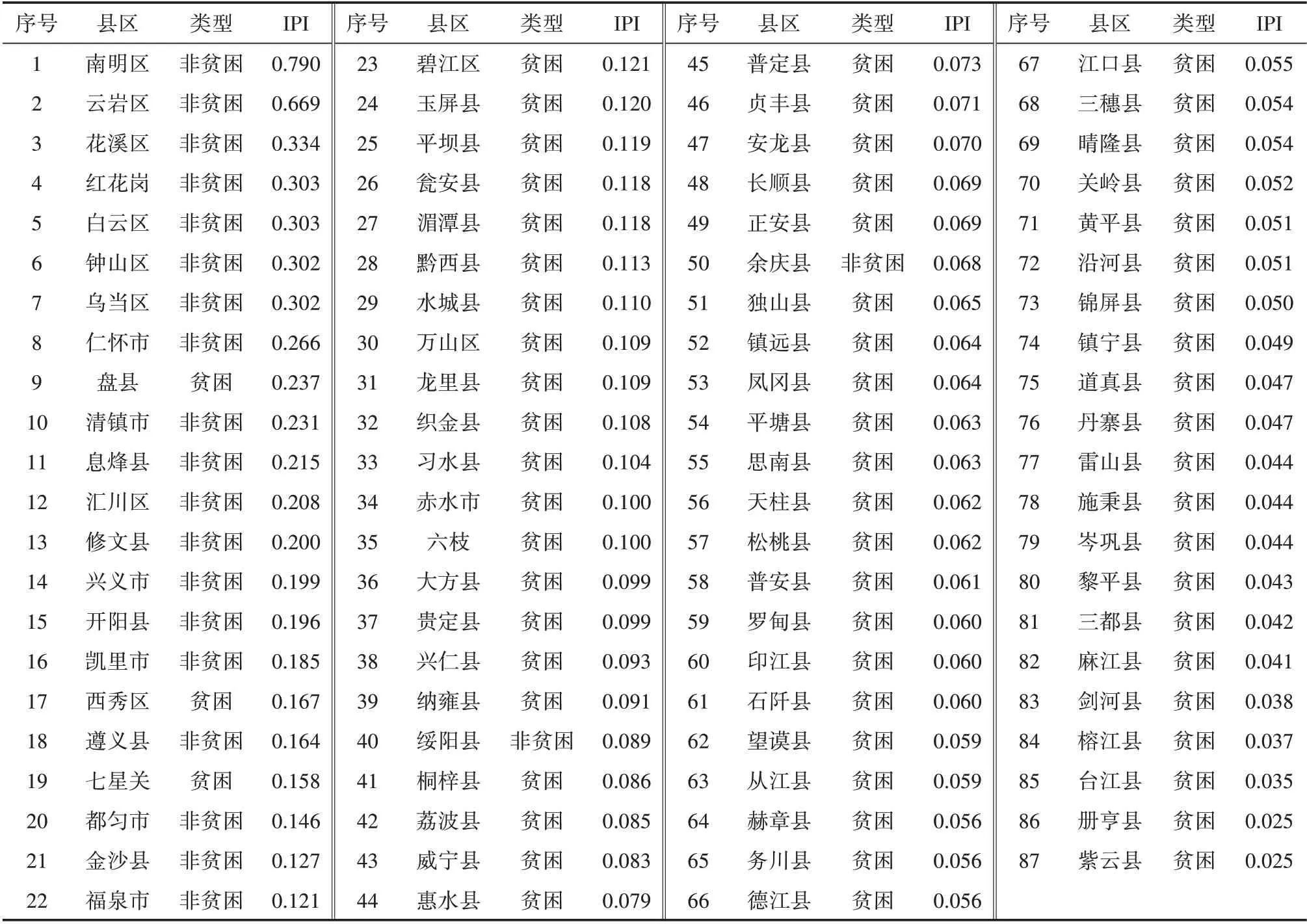

1.2.4 标准差椭圆

标准椭圆差是Lefever 在1926年最早提出的,现多用于从全局和空间角度去解释地理要素的多方面特征,标准椭圆的构成主要包括长半轴、短半轴、重心和转角等,具有从密集性、方向、形状等多种角度全方位揭示地理要素的整体时空演化过程的优点[17]。其中,标准差椭圆的分布范围便是某要素在空间分布上的主要范围;转角反映的是空间分布的主趋势方向;要素长半轴标准差反映的是要素在主趋势方向上的离散程度;短半轴反映次趋势方向上的离散程度;各参数计算公式为:

式(8)至(11)中:xi,yi为研究区域各单元的中心坐标;ωi为研究区单元的权重;为重心坐标;θ为椭圆的方位角;为研究区各单元中心坐标到重心的坐标偏差;σx,σy分别为沿x轴和x轴的标准差。

1.2.5 空间变差函数

空间变差函数是描述区域化变量随机化和结构性的基本手段,可以有效地揭示要素的空间变异规律。其原理是,假设Z(x)为某一区域化的随机变量,并满足本征假设和平稳假设,h为两样点的空间相隔距离,在空间位置xi和xi+h处的实测值分别为Z(xi)和Z(xi+h)[i=1,2,…,N(h)],那么变异函数γ(h)的计算公式为[18]:

式(13)中,γ(h)为变差函数;h为样本空间距离;N(h)为抽样间距为h时的样点对总数。

分维数与形状分维数有本质区别,属于一个随机分维数,计算方法为:

式(14)中,D为分维数是直线回归方程中的斜率。分维值的大小表示变差函数曲线的曲率,其值越大,说明空间异质性越高[19]。

1.2.6 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析一般用于研究经济现象的空间关联性和聚集现象,具体可分为全局空间自相关和局部空间自相关两大类别,主要的指标分别为全局莫兰指数(Global Moran'I)和局部莫兰指数(Local Moran'I)[2]。全局空间自相关用于描述区域单元某种现象的整体分布情况,以判断该现象在空间上是否存在聚集性;局部空间自相关用于说明属性相似聚集区的空间分布位置[20]。

全局空间自相关计算公式为:

式(15)中,n为区县总数;xi和yi分别为i县和j县的综合贫困指数;为所有县区综合贫困指数的平均值;Wij为空间权重矩阵。

局部空间自相关计算公式为:

式(16)中,Zi和Zj为i县和j县的综合贫困指数;Wij为空间权重矩阵。

2 结果与分析

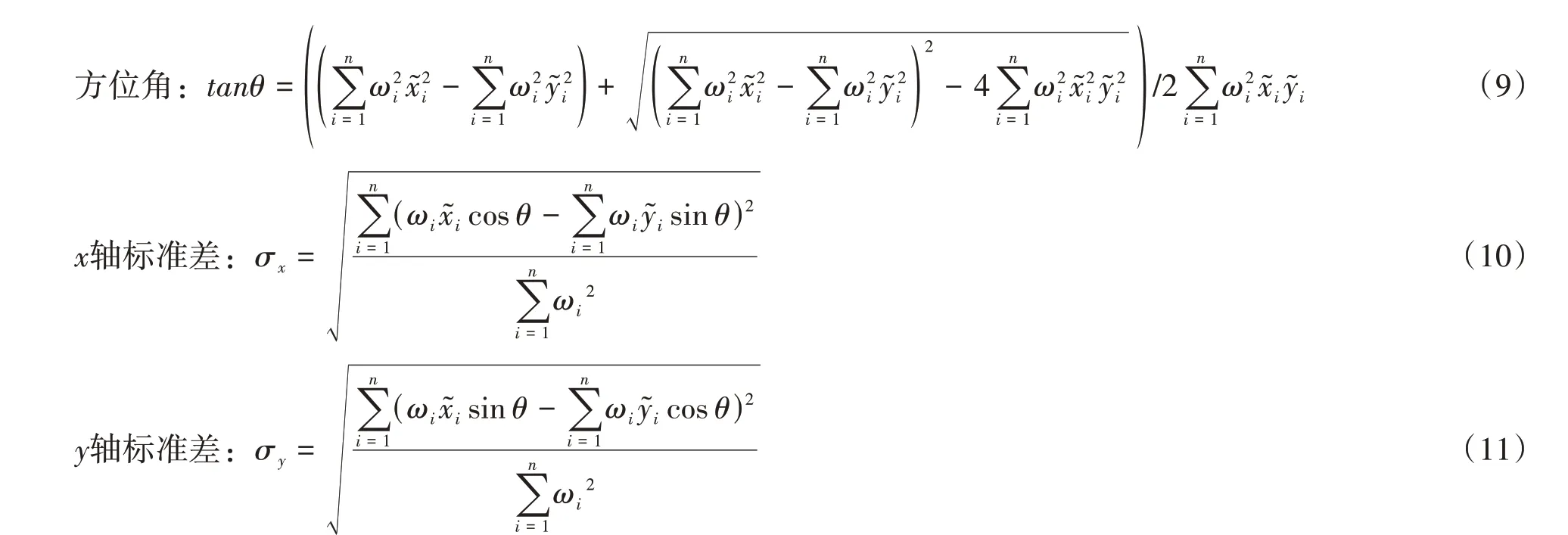

2.1 县(区)域IPI与ALI的关系

通过式(5)构建贵州省各县(区)IPI值,值越高代表区域的农村贫困程度越低,反之则农村贫困程度越高。将各县(区)IPI值(2016年)按从大到小排序(表2),对比2016年贵州省统计年鉴公布的贫困县名单发现,排名在21名后的66个县(区)中除了福泉市、绥阳县、余庆县外其余63个县(区)都为农村贫困县,识别误差率为4.55%。表明构建的IPI 能比较准确合理地反映出贵州省各县(区)的真实农村贫困状态。

表2 各县IPI排序

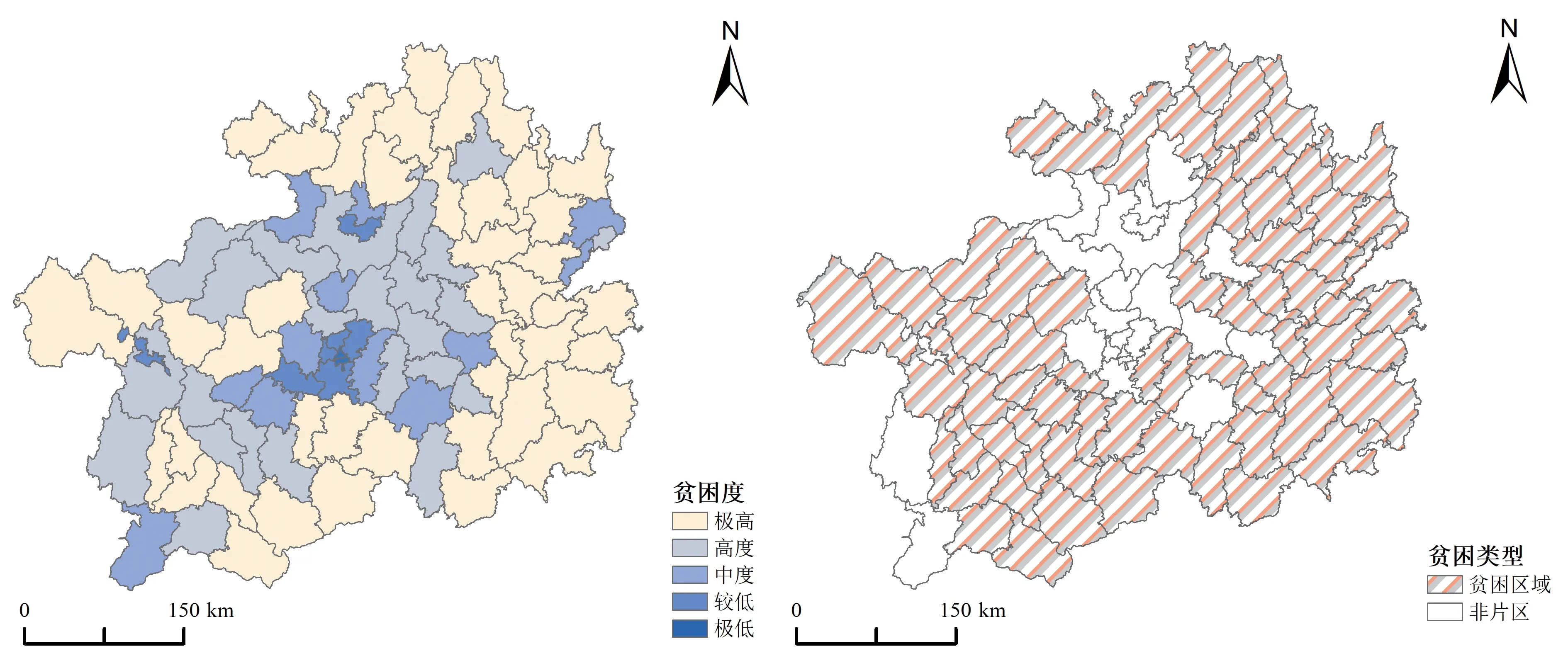

通过式(1)获得2003—2018年贵州省各县(区)的ALI。ALI高值区主要分布在较为繁华的市区,而低值区则分布在经济发展较差经济不发达的区域。用自然断点法将研究区ALI值按照由小到大排序分为5个等级(极高、高度、中度、较低和极低),具有极高、高度农村贫困度的县(区)域一共有62 个,中度、较低和极低农村贫困度的县(区)有25 个,从图1 可以看出,与2016 年实际的农村贫困状况较为吻合,说明ALI能合理反映各地区的农村贫困程度。

图1 ALI识别贫困与实际的农村贫困状况对比

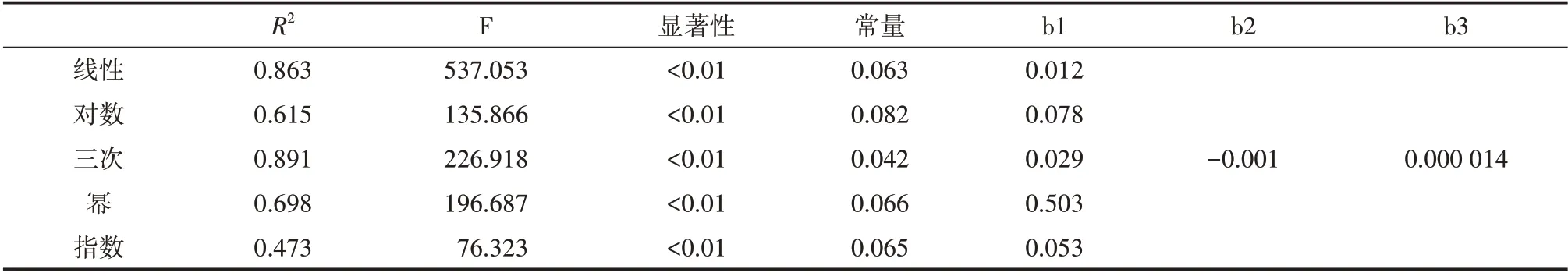

为了更好地探究贵州省县(区)域IPI 与ALI的关系,分别运用线性、对数、三次、幂函数、指数函数等回归模型拟合IPI与ALI值。通过对比,选用最优方程探讨两者的关系,通过对比发现IPI与ALI值存在明显的线性关系。由表3 可以看出,各回归方程的决定系数R2分别为0.863,0.615,0.891,0.698 和0.473,都达到了0.01显著性水平,说明回归方程是可信的,其中三次多项式拟合最好。因此可使用ALI估算IPI。模型公式为:

表3 各回归模型参数

对2015 年与2016 年贵州省县(区)域估算的IPI 结果进行精度检验。从图2 可以看出,2015 年和2016 年用模型估计的IPI 值与实际的IPI 值拟合程度较好,R2均超过了0.86,表明模型计算的IPI 能够很好地体现真实的IPI值,有一定的科学性和合理性。

图2 2015年和2016年模型估计的IPI值与实际的IPI值拟合

2.2 贵州省县(区)域农村贫困的时序变化及空间分布特性

2.2.1 贵州省县(区)域农村贫困的时序变化

通过计算贵州省县(区)域农村综合贫困指数的变异系数和泰尔指数来表征贵州省各县(区)域农村贫困差异,从图3可以发现,2003—2018年贵州省县(区)域IPI 指数的变异系数与泰尔指数的变化趋势基本保持一致,均大于0,这表明贵州省IPI 在县域层面上存在显著差异。从时间段来看,2003—2004 年期间变异系数和泰尔指数分别由0.694 7 和0.046 2 增加到0.807 9 和0.047 0,增长幅度分别为14.00%和1.82%,说明这期间农村贫困差异有扩大的趋势;2004—2010 年两者变化趋势趋于平缓,表明农村贫困差异变化不大;2010—2014 年呈现下降趋势,变异系数和泰尔指数分别由0.845 3 和0.047 3 下 降 到0.715 1 和0.0461 1,表明这期间贵州省县(区)域农村贫困差异在逐渐地缩小;此后,变异系数和泰尔指数又再一次上升,在2018年时两者达到了历史最高值,农村贫困差异再一次被扩大。整体上,贵州省县(区)域的IPI指数的变异系数和泰尔指数处于一个较高的水平,农村贫困差异明显。

图3 2003—2018年贵州省农村贫困指数的变异系数和泰尔指数

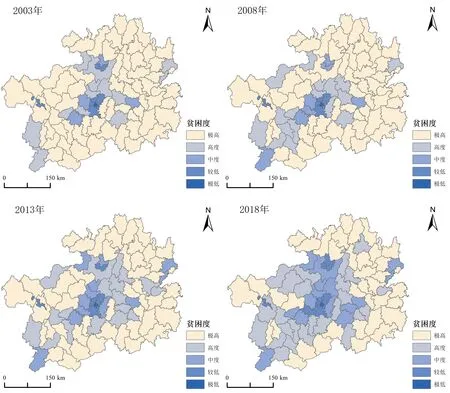

2.2.2 贵州省县(区)域农村贫困程度空间分布特征

采用自然断点法将贵州省各县(区)的IPI值划分为5个等级(极高、较高、中度、较低和极低)以反映各县(区)的农村贫困程度。从图4 可以看出贵州省县(区)域农村贫困程度极高县(区)域由2003年的65个减少到了2018年的37个,年平均下降率为2.7%,农村贫困程度较低和极低个数基本保持不变,主要分布在贵阳市和遵义市市区,农村贫困程度整体上呈现减轻的趋势。从各阶段来看,2003—2008 年期间东部农村贫困程度分布状况变化不大,变化地区主要集中在中部和西南地区,极度农村贫困(区)由67个减少到了57个,下降率为15%;2008—2013年农村贫困程度变化主要集中在中部和中北地区,极高农村贫困程度的县(区)共减少7个;2013—2018年农村贫困程度变化面进一步扩大,极高贫困度的地区仅剩37 个。其中,中北部和西南部农村贫困程度变化最大,而东部和西北部地区变化不大,农村贫困程度仍然处于一个较高的状态。从整个时间序列上来看,贵州的扶贫效果突出,但东部和西北部地区扶贫力度仍需加大。

图4 2003年、2008年、2013年和2018年贵州省县域农村贫困程度分布状况

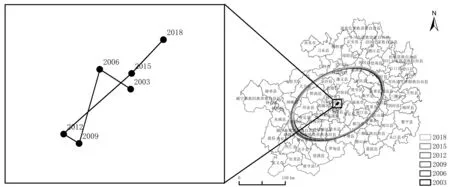

采用标准差椭圆对2003—2018 年贵州省县(区)域农村贫困程度进行时空演化轨迹分析,从图5 中可以看出2003—2018 年农村贫困重心变化不大,大致位于乌当区西部与白云区交界处,在106°47'27.355"E~106°50'3.609"E 和26°43'42.946"N~26°46'2.848"N 变动。从重心的移动轨迹来看,整体由西南向东北移动,这是由于贵州省中部的农村贫困程度在减轻,而东北部农村贫困程度未得到减轻甚至加剧所致,具体可以分为两个阶段:第一阶段2003—2012 年,贵州的农村贫困重心主要向西南方向移动,主要由于西南滇黔桂石漠化连片区农村贫困程度上升导致重心整体往西南部偏移。第二阶段为2012—2018年,重心向东北方向移动,原因是东北部武陵山连片区农村贫困程度上升所致。从图5中可以看出,2003—2018年贵州省6个时期的标准椭圆总体上变化幅度不大,几乎都是以乌当区西部与白云区交界处为中心,椭圆的范围大致覆盖了贵州省35个县(区)。从转角θ的变化来看,2003—2018年标准椭圆差的转角θ基本在58.765 2°~62.178 5°变动,除了2015—2018 年的转角θ转动幅度较大外,其他年份波动较小。整体来看,贵州省的农村贫困程度整体呈现“东北—西南”的空间分布格局。

图5 2003—2018年贵州贫困程度时空演化轨迹

从主轴的方向来看,2003—2018 年主轴标准差呈现“增加—下降—增加—下降”的变化趋势。具体看在2003—2006年和2012—2015年这两个阶段主轴标准差呈现增加,这表明了这两个阶段农村贫困程度在“东北—西南”方向上出现分散。而2006—2009年和2015—2018年这两个阶段主轴标准差出现的减小的现象,表明这两个阶段贵州的农村贫困程度在“东北—西南”方向上的差距有所缩小。由短轴方向变化可知,短轴的标准差由2003 年的1.554 1km 上升到了2018 年的1.604 7km,说明农村贫困程度在“东北—西南”方向上出现了分散。

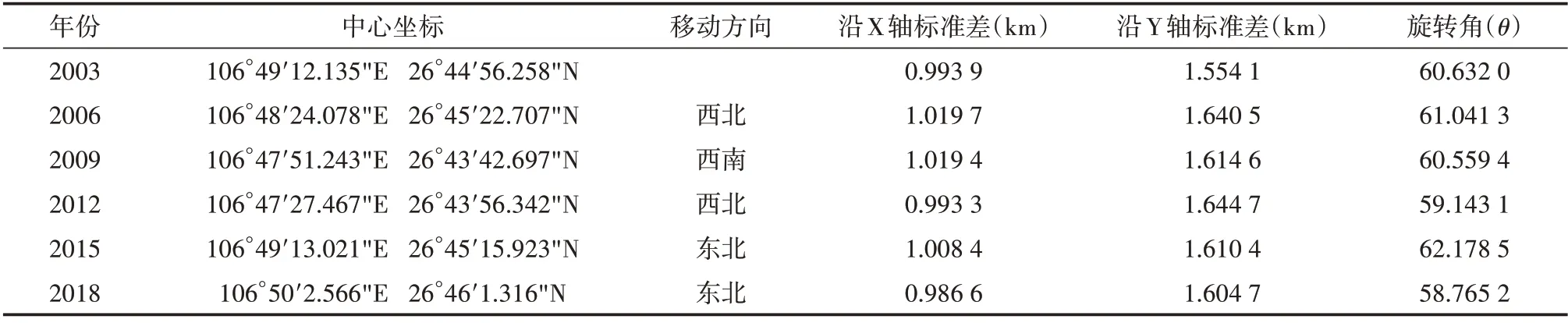

表4 2003—2018年农村贫困程度标准椭圆参数

2.3 贵州省县(区)域农村贫困程度的时空关联及演变特征

采用莫兰指数(Moran's I)来测度全局贵州各县(区)农村贫困度的空间关联特征。由图6可以看出,基于正态分布的统计量Z值均大于0.01 的置信水平临界值,各县(区)IPI 指数的Moran's I 值均通过了显著性检验。2003—2018 年贵州省IPI 的Moran's I 值均大于0.6,各县(区)域农村贫困程度表现出显著的正相关,并存在较强的空间聚集现象。从时间序列变化来看,2003—2018 年贵州省综合农村贫困指数IPI 的Moran's I 值的变化程“n”型,峰值出现在2009 年,较2003 年增涨了2.57%,说明这一时期农村贫困分布的空间聚集程度所有加强。随后Moran's I 值呈现下降趋势,由2009 年的0.675 下降到2014 年的0.627,此后逐渐平稳,表明这一时期贵州省县(区)域贫困程度分布的空间聚集程度有所减弱,总之,从全局空间关联分析可知,贵州省各县(区)域农村贫困程度表现出较强的空间聚集现象,由于贵州省各县(区)的自然、人文和社会等条件存在差异,加之各地区经济发展水平的差异,贵州省各县(区)域的农村贫困程度差异也在不断地变化,但整体未出现大的波动,空间聚集现象较为平稳。

图6 2003—2018年贵州省县域农村贫困的全局Moran's I指数

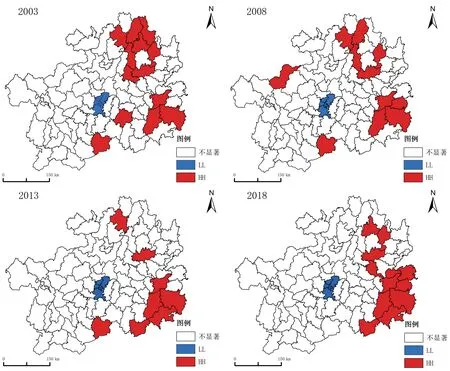

为了更好地研究2003—2018 年贵州省县(区)域农村贫困程度集聚现象的具体特征,分别对2003年、2008 年、2013 年、2018 年贵州省县(区)域综合农村贫困指数IPI 的局部Moran's I 进行计算,并生成Lisa集散图。结果如图7所示,由图可以看出,在4个年份中能达到显著达到“HH”“LL”“HL”“LH”类型的县域较少,且只有“HH”“LL”两种类型,整体不足全部县域的25%。

图7 2003年、2008年、2013年和2018年贵州省县域农村贫困度的Lisa集散图

整体来看4 个阶段的LL 组基本没有发生变化,主要集中在贵阳市的各区,这些地方是全省经济最为发达的地区。而HH组则随时间的变化而变化,具体来看,2003年贵州省县(区)域农村贫困程度分布表现出较为明显的空间分异格局,HH 组主要集中在罗甸县、都匀市、榕江县、黎平县、剑河县、石阡县、余庆县、凤冈县、德江县、印江县、沿河县、正安县和务川县等这14个县。2008年HH 组整体变化不大,在黔北地区的有所减少,增加了七星关区。2008 年在2003 年的基础上变化较为显著的HH 组县区数量大幅度减少黔北地区仅保留了正安县,黔东南地区整体向南部扩张。与2013年相比,2018年贵州省县(区)域农村贫困程度分布的空间格局上出现了一些新的变化,HH 组主要集中到了黔东南地区仅有德江县、印江县、石阡县不属于该地区,黔东南占了全部县域的75%的县。表明黔东南及周边地区农村贫困程度均较高,农村贫困程度高的区域整体的正在向黔东南地区偏移。

2.4 贵州省县(区)域农村贫困程度空间异质性特征

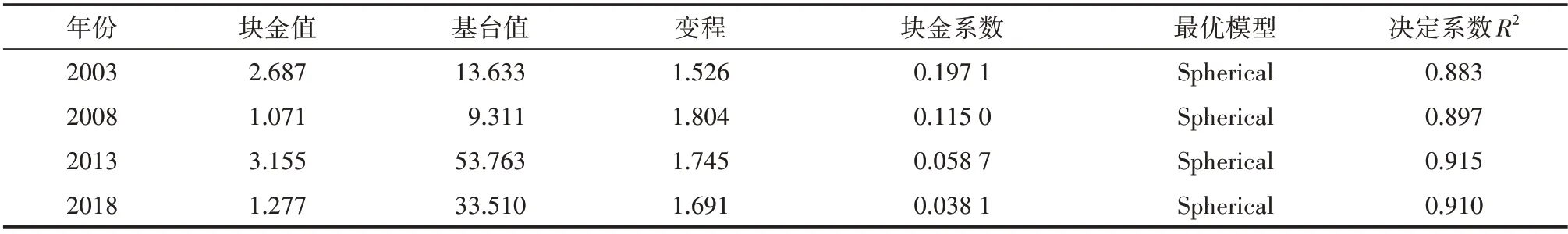

为分析贵州县(区)域农村贫困程度空间异质性的演化过程,采用空间变差函数对其进行分析,从表5 中可以发现2003 年、2008 年、2013 年、2018 年4 个阶段贵州省的县(区)域农村贫困化格局最优拟合模型均为球状模型,可见县(区)域农村贫困化在不同时期表现出相同的空间结构特征。4个截面农村贫困程度拟合模型的R2均大于0.88,说明模型拟合较好。从半变异函数分异来看,2003 年、2008 年、2013 年和2018 年农村贫困程度块金系数分别为0.197、0.115、0.059 和0.038,均小于25%,表明贵州县(区)域农村贫困程度具有强烈的空间相关性,空间的差异在不断缩小。从变程的变化来看,县(区)域农村贫困程度参数在2008年以后出现下降的趋势,由2008年的1.804下降到2018年的1.691,表明贵州省农村贫困程度空间关联作用范围呈缩小的趋势。

表5 2003—2018年贵州省农村贫困化变差函数拟合参数

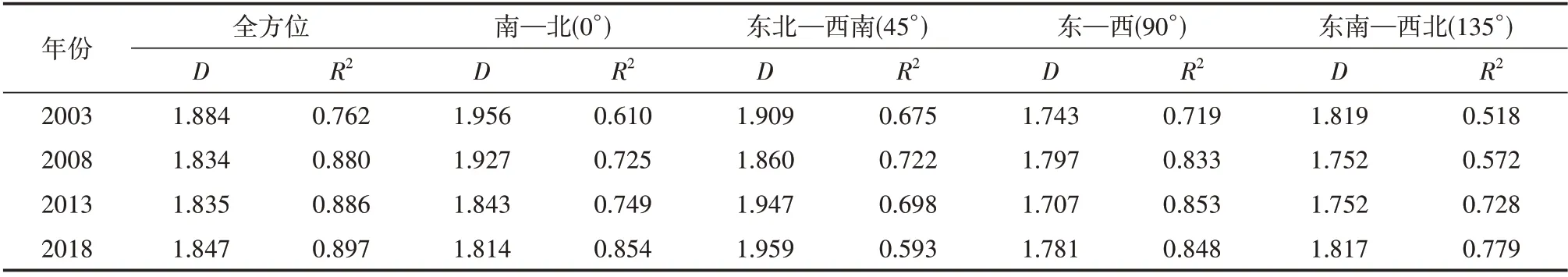

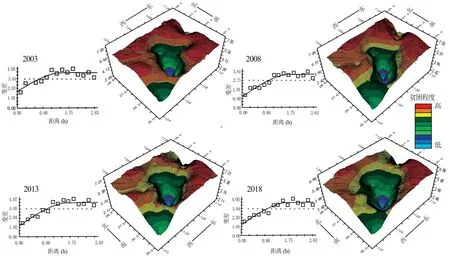

从空间变差函数的分维数表(表6)可以看出,全方位上分维数从2003 年的1.884 下降到2018 年的1.837,整体上呈下降趋势并且拟合程度都较好,说明导致县(区)域农村贫困程度的空间分布由随机性因素引起的空间异质性呈下降趋势。从各方向的分维数来看“东—西(90°)”方向拟合程度最好,D值呈现增加的趋势,说明该方向变异性在缩小;在“南—北(0°)”方向,分维数拟合效果相对较好,分维数值由2003 年的1.956 下降到了2018 年的1.814,整体来看呈逐渐下降的趋势,说明县(区)域在“南—北(0°)”方向变异性在增大,导致该方向农村贫困程度的空间分布的随机性因素有所增加。在东北—西南(45°)方向,D值在逐步的上升,说明在该方向上空间差异在减小。而在东南—西北(135°)方向D 值得整体变化不大,说明在该方向上的空间差变化不大。从Kriging插值3D拟合图(图8)可知,随着时间的推移,农村贫困程度低的地区面积有所增加,并向北部地区扩展。农村贫困程度高的地区主要集中在东南部和西北部。这与当前贵州省的农村贫困程度分布趋于一致。

表6 2003—2018年贵州省农村贫困化变差分维数

图8 2003—2018年贵州省贫困化格局半变异函数演化

3 结论

该文以2003—2018年贵州省的夜间灯光数据和8个社会经济指标构建的综合贫困指数IPI为基础,运用回归分析方法建立了利用夜间灯光指数(ALI)估算区域IPI 值的模型,并利用该模型估算贵州省各区域的IPI指标值,利用变异系数、泰尔指数、标准差椭圆、空间变差函数以及探索性空间数据分析等方法对贵州省的农村贫困时空格局演变进行分析,得到如下结论。

(1)模型估计的IPI值与实际的IPI值拟合程度较好,R2均超过了0.86,表明利用夜间灯光数据计算的IPI能够较为准确、真实地体现区域的IPI值。

(2)贵州省农村贫困差异逐渐增大。2003—2018年,贵州省县(区)域IPI指数的变异系数和泰尔指数分别由0.694 7 和0.046 2 增加到0.860 0 和0.047 3,增长幅度分别为19.21%和2.38%。但是贫困程度极高的县(域)在逐步下降,贫困程度极高县(区)域由2003 年的65 个减少到2018 年的37 个,年平均下降率为2.7%,农村贫困程度较低和极低个数基本保持不变,主要分布在贵阳市和遵义市,农村贫困程度整体上呈现减轻的趋势。

(3)贵州省的农村贫困程度整体呈现“东北—西南”的空间分布格局。2003—2018 年标准椭圆总体上变化幅度不大,椭圆的范围大致覆盖了贵州省35个县(区)。转角θ基本在58.7652°~62.1785°变动,呈现“东北—西南”的空间分布格局。

(4)贵州省的农村贫困程度存在空间集聚现象。通过全局空间相关性分析显示,2003—2018 年贵州省的IPI 值得全局莫兰指数均大于0.6,贫困程度表现出显著的正相关,并存在较强的空间聚集现象。在4个时期中能达到显著达到“HH”“LL”“HL”“LH”类型的县域较少,不足全部县域的25%,其中LL 组位置基本未发生变化,而HH组则随时间的变化而变化,整体来看农村贫困程度高的区域整体的正在向黔东南地区偏移。

(5)贵州省的农村贫困程度在不同时期表现出相同的空间结构特征,农村的贫困程度表现出较强烈的空间关联性和组织性,但是贫困程度的结构空间分异引起的贫困程度空间关联作用范围呈缩小的趋势。从空间变差函数的分维数表可以看出,导致县(区)域农村贫困程度的空间分布由随机性因素引起的空间异质性呈下降趋势。