吴金鼎学术人生的塑造与转向

——基于情感史视角的分析

2022-09-02裴世东陆勤毅

裴世东,陆勤毅

吴金鼎是中国现代考古学史上“值得大书特书”(1)孙华:《苍洱考古拾零》,《考古与文物》2009年第6期,第17页。的人物,但与之相关的研究性成果却屈指可数,仅有林锦源、吴鲁锋、朱斌、刘长秀等先后梳理了吴金鼎的生平、研究经历和学术贡献(2)林锦源、陈淑玲:《吴金鼎在中国史前考古学上的贡献》,《考古与文物》2003年第3期;吴鲁锋:《吴金鼎学术人生述论》,聊城大学硕士学位论文,2017年;朱斌:《民国学术史上被湮没的一页——齐鲁大学国学研究所述论》,山东大学博士学位论文,2017年;刘长秀:《吴金鼎:最有成就的现代考古学家之一》,《中国档案》2018年第6期。CNKI收录以吴金鼎为主题的文章共24篇,其中将吴金鼎作为研究对象的仅以上4篇。从篇幅和研究深度观察,吴鲁锋的《吴金鼎学术人生述论》一文具有重要价值。此外,吴鲁锋另有脱胎于学位论文的《吴金鼎与傅斯年学术交谊述论》(《史学理论与史学史学刊》2021年上卷)一文,探讨吴金鼎与傅斯年的学术交往。。造成这一现象的原因,除了他离世过早以外,史料匮乏的影响尤为严重。目前可见的吴金鼎相关史料大致为三类,分别是藏于台湾省“中研院”史语所的档案(书信、电报),学人回忆、纪念性文章(3)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版;石璋如:《田野考古第一吴金鼎先生》,载《“中央研究院”历史语言研究所七十周年纪念文集——新学术之路》,台北:“中央研究院”历史语言研究所,1998年。以及山东省档案馆(4)山东省档案馆藏齐鲁大学档案总量较多,包含课程设置、教师学生履历、公私信件等多个方面,但是涉及吴金鼎个人情况的内容极少,朱斌直言“吴金鼎在齐鲁大学读书时的情况,因缺少直接材料无法详述”(朱斌《民国学术史上被湮没的一页——齐鲁大学国学研究所述论》,第96页);抗战胜利后吴回到齐鲁大学任教后留存的档案多为年度报告、学术成果、教学计划等,如《齐鲁大学国学研究所1947—1948年年度报告》(齐档J109-03-103)中的“1947年国文系课程设置”提及吴金鼎的任课情况。详见鲁娜、陶飞亚《齐鲁大学的历史资料及其研究》,《教育评论》1994年第1期。和山东大学档案馆藏齐鲁大学档案(5)齐鲁大学是山东大学的前身之一,学校经历战乱和多次搬迁,很多档案受损、丢失。另,石舒波先生告诉笔者,原齐鲁大学麦考文楼曾因失火损失部分档案,在抢救出的档案中即有记录吴金鼎入学成绩的材料(可参看石舒波《圣地之光:城子崖遗址发掘记》,济南:山东友谊出版社,2006年,第208页)。,数量有限的史料难以补全吴金鼎履历的缺环,尤其是吴金鼎的个体史与历史事件交汇的“拐点”,如志趣转变、职业更替等与其人生发展方向息息相关的重大抉择,仍有诸多模糊不清之处。鉴于可利用史料的局限,如何透过有限史料探讨历史事件背后原因成为亟待解决的问题,而“情感入史”的方式提供了一个可尝试的路径。

情感史是现代史学的重要分支之一,其发端可以追溯到20世纪初,但长期未受到史学界的足够重视。近二十年来,随着情感史的理论架构逐步完善,情感史的研究方法在西方史学界异军突起(6)赵涵:《当代西方情感史学的由来与理论建构》,《史学理论研究》2020年第3期,第133页。,并逐渐引起部分国内学者的关注。情感史有诸多研究面向,其中之一即强调通过历史事件或人物相关材料的“文本细读”,探讨个人或群体的情感行为及其动机,在常见的历史事件、历史现象中考察情感的作用及其影响,将情感划归形塑历史的重要因素。本文通过情感入史的方式,根据已有史料并发掘新材料,围绕吴金鼎学术人生历程展开分析,结合民国时代背景,尝试重新探讨吴金鼎人生关键阶段选择的动机及其影响。

一、吴金鼎早年的成长环境与教育模式

吴金鼎,字禹铭,清光绪二十七年(1901)出生于山东省安丘县景芝镇万戈庄村。景芝镇与兰陵镇、颜神镇并称“齐鲁三大古镇”,吴金鼎便成长于此人文荟萃之地。以往的研究中,关于吴金鼎童年时期的论述往往语焉不详,或一笔带过,与吴金鼎长期共事的石璋如也直言“他的少年生活不详”(7)石璋如:《殷墟发掘员工传》,台北:“中央研究院”历史语言研究所,2017年,第233页。。事实上,他的童年至青少年时期的成长经历,对成年后的人生选择影响匪浅。

吴金鼎祖辈以耕种为生,父亲吴埍是晚清秀才,育有八个子女,吴金鼎年纪最小。吴埍重视子女教育,吴金鼎四个姐姐中,二姐毕业于潍县文美女中,三姐、四姐是安丘县立女中毕业。大哥吴金鳌毕业于山东大学林科,二哥吴兼三毕业于齐鲁大学文理科,三哥吴金章毕业于山东大学医科(8)许志杰:《吴金鼎:发现了龙山文化》,《大众日报》2019年12月14日,第6版;同时依据吴金鼎本家吴耀辉先生提供的《吴氏族谱》修订。。吴金鼎出生时,吴家已现颓势,为供子女上学,吴埍甚至出卖田产40大亩(约合95亩)。此时,吴金鼎外祖母陈氏伸出援手。据后人回忆,少年吴金鼎“念书念的,碰到树上都不知道,念书念得痴迷”(9)据仍居住在万戈庄村的吴金鼎本家后人吴普浚老人口述。。陈氏“见其聪颖好学,慷慨资助,让年幼的吴金鼎就读于安丘德育小学、潍县广文中学”(10)王绍忠:《吴金鼎:龙山文化的发现者》,《齐鲁晚报》2014年1月9日,第B02版。。

安丘德育小学和潍县广文中学都是当地著名的教会学校。安丘德育小学(11)1889—1916年,安丘县陆续成立教会军屯学堂、洼里育英书院、县城(南关)德育小学(由布道所办的义务班改办)、萃文女子小学等教会小学校11所(参见山东省安丘县地方史志编纂委员会编《安丘县志》,济南:山东人民出版社,1992年,第525页),其中,同时满足设立在安丘县城,招收男性且明确称为“小学”的仅安丘德育小学。安丘德育小学成立于1914年,吴金鼎入学之时依然是布道所开办的义务班。吴金鼎入读该校与家境窘困息息相关。由安丘基督教会布道所开办的免费传教义务班改制而成,而布道所是教会传播教义的主要机构之一。就读小学期间,吴金鼎便受到“福音”的耳濡目染。潍县广文中学(12)潍县广文中学最早可追溯到1893年潍县“文华馆”,义和团运动中被毁。1904年新建广文大学的同时重建中学部,分为男女二部,分别称为文华中学、文美中学,1931年两校与培基小学合并为广文中学。严格意义上说,吴金鼎就读时期应被称为文华学校(1911—1915)和文华中学(1916—1931)。成立于1883年(13)广文中学五十周年纪念大会筹备委员会编辑部:《山东潍县广文中学五十周年纪念特刊》,广文中学事务部,1933年,第1页。,是齐鲁大学的前身之一——广文学堂(又称广文大学)的中学部,也是潍县唯一的教会中学。吴金鼎在成长的关键时期与教会学校结下不解之缘。广文中学虽是教会学校,奉行“在强烈的宗教影响下进行教育”,但始终强调“用中国语言施教”,提出教会学校必须使用汉语教学,“实施完整教育”,让学生通晓文、理、工、伦理、宗教等各方面真理(14)王智玲:《传教士:近代中外文化交流的使者——北美长老会传教士狄考文个案研究》,山东师范大学硕士学位论文,2007年,第26~28页。。在中西学问相长等教育理念的影响下,吴金鼎既适应了西方文化教育体系,也得到了良好的国学教育,这一点可以从吴金鼎被齐鲁大学文理学院预科录取的考试成绩中得到印证(表1)。

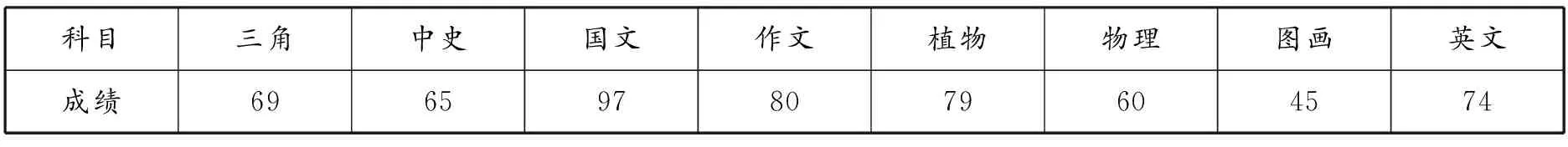

表1 1918年齐鲁大学预科招生考试吴金鼎各科成绩(15) 山东大学档案馆存1918年《齐大招考分数簿》,转引自石舒波《圣地之光:城子崖遗址发掘记》,第209页。

1918年,齐鲁大学文理科预科共招收安丘籍学生三人,吴金鼎的考试成绩居首(16)山东大学档案馆存1918年《齐大招考分数簿》,转引自石舒波《圣地之光:城子崖遗址发掘记》,第209页。。从具体的考试科目成绩分析,吴金鼎国文科目成绩极优,显示了扎实的国学根基,作文、植物和英文科目的得分尚佳,反映出吴金鼎较好的语言组织能力,对西方近代科学的浓厚兴趣和不俗的英文功底,以至于进入清华国学研究院后陈寅恪称赞“吴金鼎英文好极了”(17)戴家祥:《致李光谟》,李光谟编:《李济与清华》,北京:清华大学出版社,1994年,第172页。。虽然这份齐鲁大学的入学成绩单无法完整反映吴金鼎在中学的学业水平,但是窥斑见豹,吴金鼎在小学和中学接受到良好的教会学校教育,夯实了中国传统文化与西方近代文化的双重基础。此外,成绩单上吴金鼎的中国史成绩一般,然而在读完预科后,他却选择了历史政治学系。

良好的家庭教育观念从本质上塑造了吴金鼎读书深造的执着信念。教会学校的长期教育首先使吴金鼎在窘困家庭经济状况下能够继续学业,其次在西方教育理念和模式的加持下吴金鼎打下了扎实的文化基础,最后教会学校的“福音”促使吴金鼎存续了感恩母校的强烈情感。这些背景对吴金鼎此后的人生历程产生了重要影响。

二、吴金鼎的志趣转向

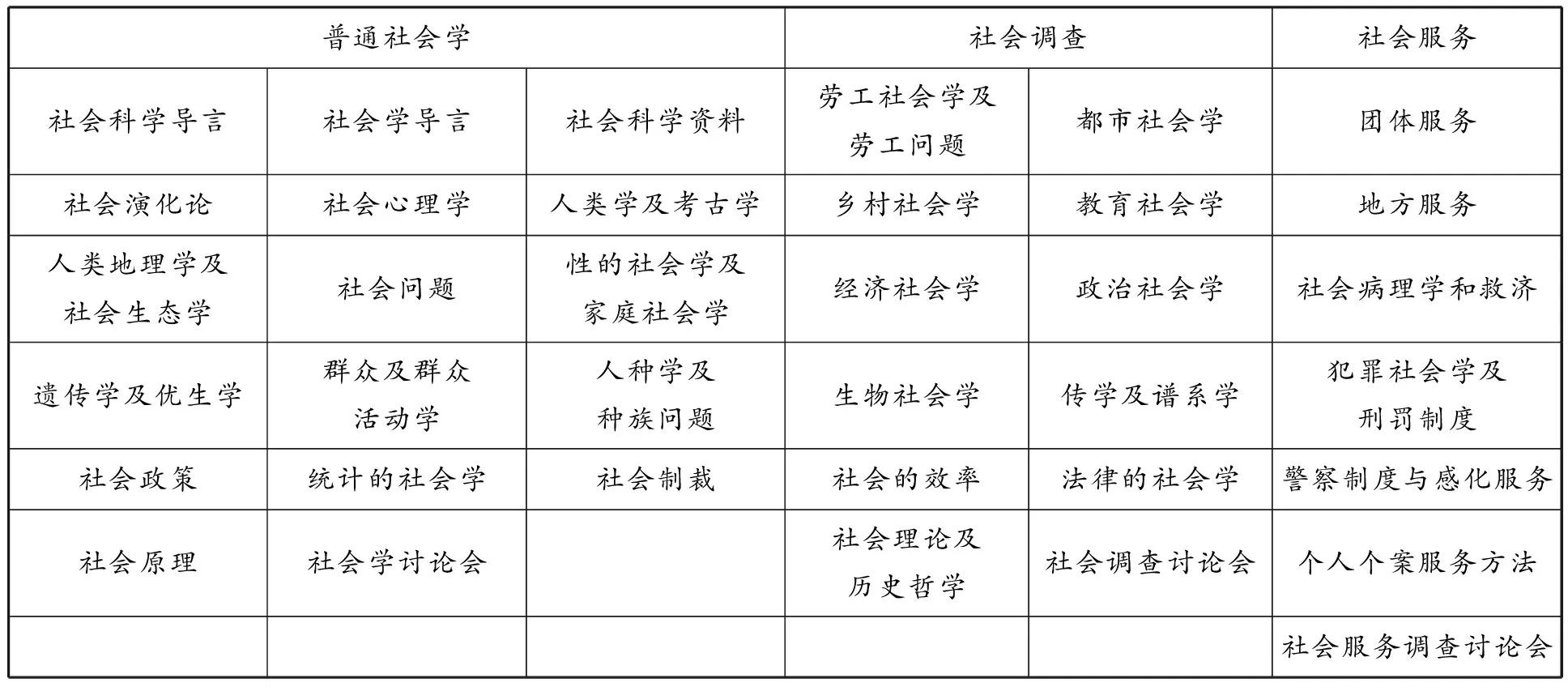

吴金鼎就读齐鲁大学时,历史政治学系与教育学系、物理学系等同属文理学院。文理学院学系设置较为稳定,仅在1925—1931年间做过调整,将文理学院划分为文学院和理学院两个独立学院,文学院中新增宗教系(后撤销),对英语系进行了一定改革,同时增强了学院师资(18)黄登欣:《齐鲁大学立案研究》,曲阜师范大学硕士学位论文,2009年,第22~24页。。除师资力量调整以外,历史政治学系基本没有实质性变动。历史政治学系主任一直由奚尔恩(John J. Heeren)担任,他主要教授西洋史和政治学,在国际史学界和政治学界均有名(19)杨懋春:《齐鲁大学校史》,齐鲁大学校友会:《齐鲁大学八十八年(1864—1952)——齐鲁大学校友回忆录》,北京:现代教育出版社,2010年,第53页。。在他的带领下,“该系为该校文科之冠”,“久已驰名于齐鲁”(20)《山东齐鲁大学消息》,《兴华》1924年第2期,第20页。,历史政治学系实力较强可能也是吴金鼎选择该系的重要原因。鉴于历史政治学系的稳定结构,通过1931年历史政治学系课程目录可以管窥吴金鼎大学期间的学习内容(表2)。

表2 1931年齐鲁大学历史政治学系课程(21) 根据《山东济南私立齐鲁大学文理两学院一览》(齐鲁大学印刷所,1931年)第59~65页制作。

齐鲁大学历史政治学系的教学科目以历史学为主,在师资有限(22)1931年整个学系主要教师共四人:奚尔恩、胡约瑟、张立志、张维华。的情况下,课程基本覆盖了历史学科的各个领域,相对更偏重西方史学也符合教会学校的特征。吴金鼎在该系就读期间,中国史和经济学方面造诣颇深的约翰·希伦(23)约翰·希伦即奚尔恩(John J. Heeren),时任历史政治学系主任。和冯文修对吴金鼎影响甚大(24)褚承志:《齐鲁大学》,齐鲁大学校友会:《齐鲁大学八十八年(1864—1952)——齐鲁大学校友回忆录》,第9页。。希伦到济南以后遍访齐鲁各地的名胜古迹,对山东的风土人情、人文地理非常赞赏,有时还带着吴金鼎和他的同学一起出行,这对吴金鼎喜欢野外访古影响至深(25)许志杰:《吴金鼎:发现了龙山文化》,《大众日报》2019年12月14日,第6版。。

1923年吴金鼎从齐鲁大学毕业后(26)石璋如:《殷墟发掘员工传》,第233页。有学者认为吴氏肄业于齐大历史政治学系,是值得商榷的,见林锦源、陈淑玲《吴金鼎在中国史前考古学上的贡献》,《考古与文物》2003年第3期,第71页。,因学业成绩优秀,留校担任助教,讲授社会学、统计学和经济学,每周16课时,每月工资大洋50元(27)石舒波:《圣地之光:城子崖遗址发掘记》,第209页。。历史专业毕业的吴金鼎讲授社会学、经济学课程似乎不合情理,然而原齐鲁大学文学院院长杨懋春进一步证实,齐鲁大学成立初期,“教社会学者为美籍教授巴克尔(Parker)及中国人吴金鼎”(28)杨懋春:《齐鲁大学校史》,齐鲁大学校友会:《齐鲁大学八十八年(1864—1952)——齐鲁大学校友回忆录》,第53页。。显然,吴金鼎大学期间选修了社会经济系的课程并且取得不俗成绩。齐鲁大学对选修各个学系课程的要求较为宽松,“关于上列各课程,无论何学系学员,如能将预修之课程读毕,可任意选习”(29)《山东济南私立齐鲁大学文理两学院一览》,第65页。,杨懋春1925年进入齐鲁大学求学时,即主修社会学,副修历史学。这客观上为吴金鼎选修社会学课程创造了条件。

表3 1931年齐鲁大学社会经济学系社会学方向课程(30) 根据《山东济南私立齐鲁大学文理两学院一览》第72~80页制作。

根据社会经济学系社会学方向的课程目录,社会学课程包含了一部分人类学的内容,尤其是人种学、遗传学的课程设置,为吴金鼎在清华国学院跟随李济从事人类学的学习奠定了基础。人类学及考古学作为选修课,主要内容“包括人类学原理,现代及原始民族的心性、体格、道德、战术、经济术及游戏术等并注重采访及鉴别人类学上的资料之方法”。实际上吴金鼎就读齐鲁大学时,尚无专业的人类学师资,而考古学的授课迟至1932年加拿大学者明义士任职于齐鲁大学国学研究院时才正式开启(31)郭查理:《齐鲁大学》,珠海:珠海出版社,1999年,第218页。。此外,社会经济学系尚在经济学方向开设了16门课程,根据吴金鼎担任助教时的授课内容和其论著中统计方法应用的熟稔程度,大学期间他对统计学课程亦应有所涉猎。

1926年,吴金鼎考入清华大学国学研究院。国学研究院招生广开生源,“(甲)国内外大学毕业生,或具有相当之程度者;(乙)各校教员………”(32)《清华学校研究院章程》,《清华周刊》第339期,1925年3月13日,第53页。均可报考,但是报考资格要求极为严格,“报考者需先将各项证书及其所著书籍、论文、诗文或读书笔记,寄到清华,以便资格审查,合格者始发给‘准考证’”(33)苏云峰:《从清华学堂到清华大学 (1911—1929)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第294页。,考试科目包括“经史小学”“论文”和“专门科学”,并且吴金鼎投考的当年,“清华校务会议通过提议,要求研究院……学生录取从严”(34)李光谟:《从清华园到史语所:李济治学生涯琐记》,北京:商务印书馆,2016年,第109页。。吴金鼎凭借扎实的中、西学功底脱颖而出,成为清华国学院第二届36名学生之一,并选择与自己兴趣相投的李济作为研究生导师,从事人类学研究。巧合的是,李济的研究领域恰在吴金鼎求学清华期间出现偏转。1925年,李济在研究院的普通演讲题目为“人文学”(即人种学),1926年变更为“普通人类学”和“人体测验”,所指导的学科范围是“中国人种考”(35)清华学校研究院编:《国学论丛》1927年第1卷第1号,上海:商务印书馆,1927年,第293页。,因此吴金鼎所登记的专题研究亦为“中国人种考”(36)王巍主编:《20世纪中国知名科学家学术成就概览·考古学卷》(第一分册),北京:科学出版社,2015年,第122页。。然而,1927年李济在国学研究院普通演讲题目由“普通人类学改为考古学”(37)清华学校研究院编:《国学论丛》1927年第1卷第1号,第293页。,教学内容的变化标志着李济学术方向由人类学转向考古学。这种转向的起因可追溯到安特生的发掘活动,但直接原因是1926年底李济在西阴村的考古发掘。李济回国之后虽在新郑、晋南进行过考古调查,但主要工作仍是围绕体质人类学展开,甚至在山西考古调查期间还在介休“对当地居民作了一些人体测量”(38)李济:《山西南部汾河流域考古调查》,《考古》1983年第8期,第759页。。西阴村考古发掘,使“李济完成了从人类学家向考古学家的转化”(39)孙庆伟:《追迹三代》,上海:上海古籍出版社,2015年,第94页。,他意识到解决新石器时期“文化的来源以及它与历史时期中国文化的关系……只有把中国境内的史前遗址完全考查一次”(40)李济:《西阴村史前的遗存》,山西省考古研究所、山西省考古学会编:《三晋考古》(第二辑),太原:山西人民出版社,1996年,第266页。。李济学术方向的转变也直接导致吴金鼎对考古学产生浓厚兴趣,并作为一生志趣,他写道:“当李博士发掘西阴村史前遗址时,我正就读于清华大学国学研究院。李博士将发掘成果带回学校,典型器物的展览和欢迎会上,李博士、袁教授关于发掘工作生动有趣的讲述,使我情不自禁想象,某一天我也会发现这样的遗址,研究、发掘并撰写它的历史。”(41)Wu G. D.: Prehistoric Pottery in China, London: Kegan Paul, 1938, p7.吴金鼎离开清华后,回到齐鲁大学担任教授(42)佚名:《山东发掘谭国古城》,《申报》1930年12月4日,第7版。,从“平陵访古”起,从事考古工作近20年。

根据以上叙述和分析,可以总结出两条关键线索。其一,吴金鼎自小学起,接受了十余年教会学校教育,对教会学校,尤其是齐鲁大学存有深厚的感情,这对于吴金鼎抗战结束后的工作选择影响甚大。其二,吴金鼎在大学期间关注人类学和历史学,研究生阶段受业于李济,受李氏研究方向转变的影响,最终选择考古学作为研究志趣。吴金鼎考古学取向的建立,实际上是自我认知形成和情感依托确立的过程,在其此后的考古生涯中表现得更加明显。

三、放弃考古,投笔从戎

1937年,吴金鼎获得英国伦敦大学考古学博士学位,并于年底回国,担任国立中央博物院筹备处(以下简称“中博院”)专门设计委员。在李济的授意下,吴金鼎代表“中博院”陆续与中央研究院历史语言研究所(以下简称“史语所”)考古组、中国营造学社等机构合作,在长沙、云南、四川、西康等地开展考古调查,组建“苍洱古迹考察团”发掘了云南苍洱地区的多处遗址,1941年调任“史语所”副研究员后,合作组建“川康古迹考察团”发掘川康地区崖墓,1943年与上述机构并四川省博物馆组建“琴台整理工作团”主持成都“永陵”的第二阶段发掘。吴金鼎参与的田野考古工作“时间上下数千年,地区纵横数万里,涉猎经验之丰,文化贡献之多,直到现在为止,在田野工作上来说,有哪一个人能比得上他呢?称得起是田野考古第一人”(43)石璋如:《田野考古第一吴金鼎先生》,载《“中央研究院”历史语言研究所七十周年纪念文集——新学术之路》,第637页。。吴金鼎作为屈指可数拥有海外考古学博士学位的中国考古学家,本应在国内大展拳脚,负担起建设中国新考古学的责任(44)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。,却在抗战胜利的前一年突然丢下田野考古工作,从军报国。1944年3月6日,吴金鼎给傅斯年写信,下定决心参与抗战服务工作。

孟真先生赐鉴:

手教敬悉。承示所中经费情形,鼎深能体会。数年来深感经济压迫,近月间蓉市物价远非昔比,最便宜之伙食非千五百元莫办。自去年终,琴台经费告罄,鼎自理炊事,备尝米珠薪桂之苦,幸喜琴台报告已有眉目,聊足自慰耳。近中亚东战局渐入佳境,然国内经济状况已达严重阶段。此中一切早在先生洞鉴,勿待喋喋。忆当年多蒙大力提携,得留学英国,费国帑巨万。归国后承济之先生(李济)赐予机会,参加田野工作,身受国恩及师长教诲,刻骨铭心,义在必报。当前国家情形至如此地步,而两先生所处境地又如此窘苦,鼎扪心自问,不忍偷安。幸贱躯顽健,牵挂尚少,再三思考,现已决意投身军委会战地服务团,以申素愿,□寓一大义所在,谅先生必能见允。至于鼎经手事务,结束办法另函济之先生商筹之,请勿念。(45)吴金鼎函傅斯年(1944年3月6日),傅斯年图书馆藏史语所档案,档案号:李14-22-1。以下档案如无特别标注皆出自史语所档案。

实际上早在当年1月间,吴金鼎已向傅斯年表达过从军意愿:

琴台发掘报告,鼎所担负部分约于本年三四月间可以草就,此间事完结后,再一步工作维何,极盼所中早日指派以便预先筹备……再三思维,乃认清素日志愿,在今天情势下暂难实现,必待抗战胜利,一切有办法。故为现实自身之期望,为考古事业之将来,为个人身心之寄托,遂决意参加抗战。(46)吴金鼎函傅斯年(1944年1月12日),档案号:李22-30。

此时的吴金鼎去意已决,并提醒傅斯年安排好后续事宜,然而并没有引起傅斯年的足够重视。直到接到吴金鼎3月6日信件后,傅氏方才发觉事态严重。傅斯年没有马上回信,而是“思之半月”,并且“托作民兄代劝吾兄打消原意”(47)傅斯年致吴金鼎(1944年3月29日),档案号:李14-22-3。。夏鼐与吴金鼎同为留英博士,二人交往密切,关系颇为融洽。吴金鼎给夏鼐的回信中,告知“拟参加战地服务之事由”,并且强调“拟短期请假,并非辞职,凡中研、中博两院所托事务仍负责办理,一切如常”(48)吴金鼎函夏鼐(1944年3月25日),档案号:李14-22-2。。

学界关于吴金鼎放弃热爱的考古事业、履职军队的原因,主要有两种理解,一种观点认为“吴先生激于爱国的热忱”(49)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。。“吴先生由英国得了博士学位学成返国时,适值抗战已起……吴先生并没有离开他的岗位,为了使国内田野考古学的炬火不熄灭,在困难万分的情形下,吴先生仍是每年出来做田野工作。”(50)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。吴金鼎自是爱国的(51)关于吴金鼎的爱国情结可参看刘承军《爱国考古学家吴金鼎——从几封书信谈起》,《国学茶座》第19期,济南:山东人民出版社,2018年,第50~60页。,他清楚“留学国外”目的是“以便有所贡献与国人”(52)傅斯年致张鸿烈(1932年9月19日),档案号:元97-9。,醉心于中国考古事业即最好的爱国方式。1938年初,“史语所”在长沙面临内迁的局面,考古组李景聃、尹达、祁延霈、王湘等人先后离开史语所,奔赴前线或后方从事抗战工作,而此时的吴金鼎,冒着侵华日军的飞机轰炸,与梁思永在长沙展开考古调查。在史语所考古组颠沛流离“支离破碎”的时刻,吴金鼎选择坚守,更遑论会在反法西斯战争局势向好的背景下选择用参军的方式报国。因此,吴金鼎的爱国之心并非其从军的真实原因。

另一种观点认为,吴金鼎因被任命为“技正”,导致对傅斯年产生某种抵牾,甚至将“这一待遇自然地看做傅斯年故意对自己的侮辱和轻慢,从而对傅大为不满并滋生怨恨之情”(53)岳南:《南渡北归·北归》,长沙:湖南文艺出版社,2015年,第89页。,怒而从军以泄愤懑。李济之子李光谟曾对这一事件提出自己的看法:

吴金鼎离开李庄或许有些别的原因。他原来是专任副研究员,1942年史语所给他转成“技正”。不知这会不会对他的积极性有所挫伤?他们两口子特别恩爱。在山东做考察也带着夫人,那是在出国以前了。后来夫妇俩都去了英国。夫人陪读是自己掏钱。回来后,为了照顾吴金鼎,帮助整理材料,帮着分类,但是夫人从来不要公家的薪水,完全是尽义务。给他转为“技正”,这么限制他,他肯定留不下来。像吴先生这么一个优秀的考古学家为什么傅斯年不留他?这些事好像都可以找到原因,但要细分析起来又什么都说不清楚。(54)李光谟口述。岱峻:《李济传》,南京:江苏文艺出版社,2009年,第202页。

“技正”是民国时期从事技术事务人员的最高级职称,国民政府个别部门在“技正”之上设置的“技监”是行政性职务,而非正式职称。中央研究院“研究人员职称与大学之教授至助理情形相等”(55)傅斯年致刘次萧(1942年8月7日),档案号:李3-2-4。,分为研究员、副研究员、助理研究员和助理员,而“技正”是等同于研究员的高级职称,如时任国民政府经济部部长翁文灏,就将任命“刘荫茀为技正”与委派经济部商业司司长“章元善为参事”作为同等重要内容记录在案(56)李学通等整理:《翁文灏日记》(上),1938年5月11日,北京:中华书局,2014年,第245页。,只是由于中研院更重视学术研究而非技术,所以薪酬介于研究员和副研究员之间,吴金鼎获得“技正”职称后薪资和“米贴”会比副研究员高。事实上,由副研究员改任“技正”,傅斯年曾亲自致函吴金鼎加以解释,并且有审慎的思考:

去年吾兄重来本所,屈以副研究员(前于彼时决定,以最近有重要著作为必要条件),此在地方工作或有不便,而于兄之老资格,尤觉歉然。去年院中修订章则,有“技正”之设,此与研究员几无何等差别,仅最高两级薪无之耳(即600与560两级,技正无之,技正最多520,而研究员为600),在外工作尤便。地质调查所之最高级亦只有技正也。上周开所务会议,由弟提出,此时通过,请院长发技正之聘书,兹预述其原由如此。(57)傅斯年致吴金鼎(1942年1月29日),档案号:李44-6。

由此可知,吴金鼎晋升研究员的唯一阻碍即近期没有“重要著作”,傅斯年无法为吴金鼎破例,只能尽可能迂回照顾,他对吴金鼎的爱护和认可之情昭然可见。

除此之外,仍有几个方面原因需要考虑。其一,傅斯年认为“在三组青年同事中,写报告之技术尚待陶镕,‘吴、石二位目下似均不能独立写报告’”,并与李济多次讨论此事,李济“并无不同之意见”(58)傅斯年致李济(1942年7月28日),档案号:李13-3-8。。在傅斯年看来,相较于写发掘报告,吴金鼎更擅长田野工作,“技正”职称使得“在外工作尤便”。其二,傅斯年肯定吴金鼎的能力,但也认为吴金鼎与专任研究员还有差距,“吴金鼎兄,论其资历,恐怕在若干所早为专任研究员矣(齐大十二三年毕业,梁任公、王静庵时之清华研究院毕业,济之当时惟一之学生。在本所任助理五六年,出洋数年;伦敦Ph.D.,回国又数年;作考古工作未断,年龄四十多岁),但弟坚持其不可。为此在前年、去年之所务会议中,与梁思永大起争论”(59)傅斯年致陶孟和(1943年1月16日),档案号:II:137。,并非故意刁难。其三,吴金鼎短时间内无法评为研究员,转为“技正”能够获取比副研究员更高的收入(60)除了信中已指出的收入水平,另1942年,史语所专任研究员的月薪为“六百元外加暂加薪四十元”[参见《傅斯年致叶企孙》(1942年8月6日),档案号:III:60],副研究员的月薪“当在三百以上”,这里的“以上”与研究员暂加薪相似,为通货膨胀的临时补贴(参见傅斯年《致叶企孙》,欧阳哲生编:《傅斯年全集》第七卷,长沙:湖南教育出版社,2003年,第272页)。因此,按照基本收入,“技正”应比副研究员收入高近二百元。1943年5月7日,李庄米价为每市斗65元,200元可购买约40斤大米。大米在抗战后期属于“实物通货”,因此中研院会额外发放“米贴”作为通胀补助。米价参见《傅斯年致朱家骅》(1943年6月22日),档案号:李61-5-11。和“米贴”。抗战时期“史语所”人员流失成为常态,“板栗坳的生活很苦……人员容易流失。像李景聃的家眷住在山下,眷口颇多,为了养家活口便离开史语所”(61)陈存恭等访问、任育德记录:《石璋如先生口述历史》,北京:九州出版社,2013年,第209页。。吴金鼎夫妇二人独居,但是王介忱并无固定工作,生活依然拮据。其四,吴金鼎由“中博院”到“史语所”本属“临时借调”,抗战结束后,“中博院”正式成立时依旧会返回原单位,不影响今后的职称评定。吴金鼎之所以被借调是因为“去年(三十年)1月,博物院闹穷,弟正在李庄(病前),对济之云‘可拨一位过来,自郭子衡至王孤钾,随济之意,依我看夏鼐最好,不过仍可由兄决定’。济之决定拨吴金鼎过来”(62)傅斯年:《致叶企孙》,欧阳哲生编:《傅斯年全集》第七卷,第272页。。李济也清楚“既要我办博物院,我也要留个好的”研究人员,所以在1941年,夏鼐得以暂时留在“中博院”担任专门委员。吴金鼎也清楚自己与“中博院”的关系,1942年还表示“尽力代博物院搜集标本”,“希于三年期内愿见中央博物院所有藏品在全国居首位”(63)《吴金鼎致李济》,李光谟编:《从清华园到史语所:李济治学生涯琐记》,第316页。。

从另一个方面来说,转为“技正”后,吴金鼎没有丝毫怨言,表示“屡蒙先生及所中师友一再嘉许奖励,嗣后更当努力学业以报知遇之雅”(64)吴金鼎函傅斯年(1942年2月12日),档案号:李44-7。。吴金鼎表示要“更当努力学业”,应是傅斯年告知其不能晋升为专任研究员的原因后做出的反馈。吴金鼎在后续彭山崖墓、牧马山汉墓和琴台遗址等发掘工作中一直尽心尽力,兢兢业业,并未表现出懈怠。如发现牧马山墓地后,吴金鼎斗志昂扬宣称“拟于短期内多开几墓,冀天从人愿,在江水大退前获有特殊重要发现”,并在三年内“在汉代考古学上得有一知半解”(65)《吴金鼎致李济》,李光谟编:《从清华园到史语所:李济治学生涯琐记》,第316页。。

因此,将吴金鼎的职称由副研究员变更为“技正”,傅斯年有自己的原则和思考,吴金鼎也并未受到不利影响。李光谟猜想转为“技正”是傅斯年限制吴金鼎的说法值得商榷。相反,傅斯年对吴金鼎十分器重。傅斯年和吴金鼎是山东同乡,因龙山文化遗址的发掘,傅斯年对其青睐有加。吴金鼎能够获得山东官费留学与傅斯年等人的努力争取大有关系(66)吴鲁锋:《吴金鼎学术人生述论》,第14页。。1932年,吴金鼎曾数次致函傅斯年,请傅帮助解决留学事宜(67)吴金鼎致函傅孟真(1932年5月17日),档案号:元97-2; 吴金鼎致函傅孟真(1932年7月24日),档案号:元97-6;吴金鼎致函傅孟真(1932年7月28日),档案号:元97-7。。此时的吴金鼎仅是史语所助理员,但他的请求得到了奉行“拔尖主义”的傅斯年的积极响应,能够看出傅斯年对吴金鼎天赋的认可。为了促成此事,傅曾致函时任山东省教育厅厅长、北大校友何思源,感谢他将吴金鼎申请官费留学的“事要提出来了”(68)傅斯年致何思源(1932年9月19日),档案号:元97-9。,致函有投票权的山东省府委员张鸿烈,请他在省府会议中“助以一言,以便玉成此事”(69)傅斯年致张鸿烈(1932年9月19日),档案号:元97-9。,甚至请蔡元培亲自致函教育部证明“吴金鼎在我院成绩确系优异”(70)吴金鼎公费留学案(1932年5月11日),中国第二历史档案馆藏,档案号:393/83。,保举推荐吴金鼎争取官费留学的名额。傅斯年对吴金鼎的关怀非同一般。

从另一封信中也可略见端倪。收到吴金鼎从军的申请后,傅斯年给吴金鼎回复一封长信,总结了四个不同意吴金鼎离开史语所奔赴军队的理由,并给出解决办法:

一、兄之家累不重,尚不至迫而他图。

二、研究所不可开此例。(即研究人员,因研究所穷而闹改行。)

三、你所要做的事并非抗战。

四、工作未结束,前功尽弃。

所以目下只有请兄继续写《琴台报告》,迅速写好后,即回李庄,目下只有此一法,所以请假兼事等等,皆恕不能同意,此事无磋商之余地,兄必不肯迫弟做弟绝不愿做,而有时为维持研究所最低格之纪律计,不得不做之事也。至于在蓉吃饭一点,弟初不知川博不供给了,既不供给,自三月份起,由研究所津贴兄在蓉写报告时期中之伙食费,其数目不能超过李庄大厨房数(目下约千元)。此虽不等于出差支公费,然在兄亦无失。仍当速了速反,万勿兼事,如已兼了,须即日辞去,俟两种报告写好,兄如仍愿“抗战”,当为介绍真正与抗战有关之工作,此时断乎不可也。济之先生与弟所望于兄者甚大,此时必须“苦撑”。尚念吾兄虑及此日国家之艰难,为学术界存亡继绝之事业中,尽一分力,经济上之困难,姑且忍之,此弟等之深幸,亦研究所之深幸也。(71)傅斯年致吴金鼎(1944年3月29日),档案号:李14-22-3。

傅斯年对知识青年从军是赞赏和支持的,他对三侄傅乐德说“你这次从军,实在是好事。此时的青年人总当以爱国为第一,立起志气来,做与国家有益的事情”(72)傅斯年致傅乐德(1943年5月22日),档案号:I:84。。傅斯年不惜笔墨,从个人前途、事业理想、国家局面和民族大义出发,言辞恳切地劝说吴金鼎不要放弃考古工作,他深知吴金鼎对中国考古事业的巨大作用。正如前文所述,傅斯年的确打动了吴金鼎,但是脱离军籍已非易事。傅斯年对于史语所人员请假规定相当严格,“本所副研究员要请假四月,弟以太长,怕开院之先例……回来查休假办法不合,又请示,总干事批交院务会议,弟亦觉得甚妥”(73)傅斯年致陶孟和(1943年1月16日),档案号:II:137。。虽然傅斯年言之凿凿绝对不会同意请假,但还是网开一面。1944年4月,吴金鼎辞职失败后,只得请假五个月,傅斯年对吴金鼎“允打消前意,实至感激”,表示“只有允此五个月之假,决不能再续,假满必须返所”(74)傅斯年函吴金鼎(1944年6月20日),档案号:李14-22-6。。然而吴金鼎依然无法脱离军籍,并于此后多次请假(75)“请准续假四个月”(1944年9月13日),档案号:李14-22-8;“再呈请孟真先生续假三月”(1945年1月12日),档案号:李14-22-10;“恳准予续假三月,仰乞照准”(1945年3月9日),档案号:李14-22-12。,傅斯年对吴金鼎施以极大包容。此外,傅斯年直接写信给冯汉骥为吴金鼎“打抱不平”,冯汉骥专函“解释停止吴金鼎君伙食之误会”(76)冯汉骥函傅斯年李济(1944年9月□日),档案号:李22-35。。

综上所述,傅斯年将吴金鼎职称由副研究员转为“技正”是深思熟虑的结果。与吴金鼎相比,傅斯年对夏鼐更为倚重,“期望颇殷”(77)夏鼐:《夏鼐日记》卷3,1943年9月3日,上海:华东师范大学出版社,2011年,第131页。,但并不存在对吴金鼎的轻视,恰恰相反,性格耿直、工作负责的傅斯年默许吴金鼎多次请假,他和吴金鼎的情谊自始至终没有发生显著变化。因此,吴金鼎选择参军并非由于遭傅斯年轻视。

回看吴金鼎向傅斯年辞职和回复夏鼐的信件,根据内容可以总结三个要点:其一,吴金鼎从军的信念一度十分坚定;其二,吴金鼎强调暂时离开考古工作岗位的行为是请假,而非辞职;其三,吴金鼎自述从军的理由是琴台发掘经费筹措困难而心灰意冷。

首先,之所以说“一度”是因为1944年4月底,吴金鼎在傅斯年诚恳劝说下,已经有辞去军职的举动,“念先生之令,往战地服务团恳辞原允担任之职务”,只是因“邱少将苦苦挽留,再度恳辞仍无结果”(78)吴金鼎函傅斯年(1944年4月24日),档案号:李14-22-5。,傅斯年也对吴金鼎“允打消前意,实至感激”。其次,1944年,国际反法西斯战争已经进入反攻阶段,同盟国获胜的趋势十分明显,作为高级知识分子的吴金鼎对抗战胜利充满信心,感到战后续写考古事业篇章指日可待,很快能够重新从事考古工作。最后,琴台经费短缺导致意欲暂离考古工作是可以理解的,1943年夏秋两季,吴金鼎数次致函傅斯年,汇报发掘情况并陈述经费困难,8月初四川省政府“张主席偕其夫人来琴台一游”,答应解决预算8万元,吴金鼎方才“如释重负”(79)吴金鼎函傅斯年(1943年8月9日),档案号:李22-25。,并且这样的拨款“已至少是二期工程的第四次拨款,战争中进行大规模考古发掘,经费极度紧张,每次拨款数额均极其有限,其中之困难,主持人吴金鼎必有深切体会,这想必也是其后来急于从军的一个直接原因”(80)王方捷:《成都永陵(王建墓)考古年表(1937—1964年)》,《四川文物》2019年第8期,第84页。。

然而,考古经费的欠缺并不是琴台发掘时才出现的状况。民国时期田野考古工作中,经费短缺问题是制约考古发掘的难题之一,无论是殷墟、苍洱地区还是琴台,经费的筹集、接续、使用、核算等是考古学人通信中老生常谈的问题。吴金鼎在琴台的发掘的确受到经费的困扰,考古发掘工作不顺利成为他对考古工作心灰意冷的诱因之一。考古队内部的不和谐则是促其转职的重要原因。

“王君对吴禹铭君之主持发掘事务,表示不满。又言及冯汉骥君与吴君二人发生互相背后暗骂之现象,以冯君对于吴君主持其事,颇生妒意,而吴君延迟工作,不肯依冯君之意于6月间结束,更引起冯君之不满,冯君谓吴君之发掘,犹如猪入泥淖,东碰西撞,全无系统”(81)夏鼐:《夏鼐日记》卷3,1943年8月27日,第130页。。“王君”即王振铎是“中博院”专门设计委员,由李济派遣赴琴台参与发掘并负责工程设备方面事宜,他与吴金鼎同在李济麾下,本应是亲密“战友”却生嫌隙,王振铎回李庄后还对李济抱怨,在吴金鼎处“未领到旅费”,李济也了解他们曾不止一次“闹意见”(82)李济致吴金鼎(1943年9月11日),李光谟辑:《李济与友人通信选辑》,《中国文化》1997年第Z1期,第374页。。冯汉骥和吴金鼎的矛盾更甚,根据琴台整理工作团的决定,第二阶段发掘主持人为吴金鼎,参与发掘的队员有刘绍和、卿光鸿、苏毅程、王振铎、王文林五人及技工数人,发掘第一阶段主持人冯汉骥被排除在外,自然“颇生妒意”,也成为二人矛盾根源。在发掘过程中,冯汉骥和吴金鼎的矛盾扩展到发掘方法、工作进度等方面。吴金鼎虽然没有发掘过大型帝王墓葬,但是考古学博士的学识和丰富的田野工作经验,尚不至于如冯汉骥所言“全无系统”。“发掘人员分为两组,一组在墓外南侧掘土,揭露墓门;墓门掘出后,又在墓顶、墓前挖水沟并筑土垄,防止雨水灌入墓室。另一组在第一期发掘基础上,自后室向前,清挖墓内淤土。墓室内空间,按各道石券划分为14段,自南向北编号为A至N,用来描述施工及古物出土位置。”(83)陈策能:《监察琴台工作整理团工作记事》,四川省档案馆藏,档案号:民041-02-3894,转引自王方捷《成都永陵(王建墓)考古年表(1937—1964年)》,《四川文物》2019年第8期,第84页。根据当时的工作记录,吴金鼎对工作分配合理有序,并无明显不妥。冯汉骥的“控诉”在吴金鼎请假半年后依旧在延续,1944年9月冯汉骥给傅斯年的信中“陈吴君于发掘工作过程之所作所为”(84)冯汉骥函傅斯年李济(1944年9月□日),档案号:李22-35。。发掘团内部矛盾和发掘经费的困顿使吴金鼎意气消沉。

除了“琴台发掘之种种纠纷”以外,李济猜测“去年拟发表战后考古计划之受阻,吴太太欲返中博院工作之遭拒,及最近傅先生令其将来返李庄不要经渝返李,以省靡费”(85)夏鼐:《夏鼐日记》卷3,1944年3月18日,第166页。等都成为吴金鼎对考古工作一度意兴阑珊的原因。李济所言每一条其实都有理可寻,如战后考古计划必然不会通过,因傅斯年要弥补抗战期间欠下的考古发掘资料整理的账,“旧账必须先清,两年半不做田野工作……出版考古报告”(86)夏鼐:《夏鼐日记》卷4,1946年11月22日,第166页。;中博院经济窘困之际也无法吸纳新成员;“吴先生本来生活就很简朴”,抗战期间“更加节约”(87)石璋如:《殷墟发掘员工传》,第248页。,苍洱地区发掘所租住之房屋四面漏风,吴金鼎“终日在楼上裱糊房子……自取劳苦,无非欲为公家省几十块钱”(88)南京博物院编:《曾昭燏文集·日记书信卷》,1939年3月17日,北京:文物出版社,2013年,第54页。。当诸多问题短时间内同时涌来,“待人接物,总是那样春风满面,一团和气”(89)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。的吴金鼎,也会受到强烈刺激。长期身处战时环境,生活窘迫,药品缺乏导致生命无法保障都使得学人精神长期紧绷,即便是李济和傅斯年这对老友也会因为照相材料、药品和“米贴”等琐事相互指责,将笔墨官司达打到了“中研院”最高层(90)关于李济和傅斯年的争执,详参岳南《那时的先生》,长沙:湖南文艺出版社,2016年,第219~240页;吴鲁锋《吴金鼎学术人生述论》,第26~28页。,更不用说在多重刺激下的吴金鼎。

吴金鼎选择请假和从军都给自己留下了回转余地,请假在前文已略有分析,而从军也是权宜之计。其一,知识分子从军待遇较好,为了吸引知识青年参军,蒋介石规定“青年军大体仿照驻印军的标准”,在“主食方面,可以保证吃饱;副食除了有足够的油盐调味品和蔬菜外,每人每天供给肉类二两”(91)黄维:《关于青年军的回忆》,中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会编:《文史资料选辑》第九十六辑,北京:文史资料出版社,1984年,第63~64页。,吴金鼎转入“战地服务团”的待遇更好。虽然吴金鼎直言自己进入“战地服务团”是“跳粪坑”(92)傅斯年致吴金鼎(1944年3月29日),档案号:李14-22-3。,但不能否认这样的待遇也为吴金鼎提出从军找到了合理的“心理台阶”。其二,知识分子从军能够享受多项优待条件,其中“原任职于各级党政教育机关者保留其职务”,参军知识分子家属“继续享受服务机关有关优待职员家属之各项待遇”,知识分子退伍后“党政教育机关及国营公营商营事业机关人员得依本人志愿仍回原机关服务,该机关不得借任何理由拒绝其复职,并须给予升迁之优先机会”(93)《知识青年志愿从军优待办法》,青年军人丛书编辑委员会编:《征集概况》,军事委员会全国知识青年志愿从军编练总监部印行,1945年,第39~40页。,这样的优待条件既能够保证吴金鼎退伍后继续从事考古工作,又能给予其夫人王介忱一定的生活保障。吴金鼎未曾料到“战地服务团”与他想象中的抗战相距甚远,也低估了自己对考古工作的热爱程度和傅斯年的爱护之意,进入军队不久即后悔,但是脱离军籍只有等抗战胜利。

综上所述,吴金鼎投笔从戎,是在生活、工作和人际关系的重压之下,尝试宣泄精神郁结和情感的一个“窗口”,是对抗周遭环境压力的应激反应。在盟军招待所工作的吴金鼎“手忙脚乱,体力日衰”(94)吴金鼎函傅斯年(1944年12月22日),档案号:李14-22-9。,却“不得脱身”(95)吴金鼎函傅斯年(1945年3月9日),档案号:李14-22-12。。近二十年的考古工作经历,吴金鼎对考古有无法割舍的热情,然而直至去世他再也没有返回“史语所”和“中博院”从事考古工作。

四、回归齐鲁大学

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。吴金鼎复员,有条件继续从事考古工作,然而他选择回归齐鲁大学,“胜利消息传来,实可喜可贺,现已呈请上峰乞脱军籍,谅可邀准,惟以母校齐鲁大学年来迭经风波,拟趁机略尽绵薄,谨此请求准予解除技正职务,等半年或一年后,再听命从事田野考古”(96)吴金鼎函傅斯年(1945年8月17日),档案号:李14-22-13。。此时的吴金鼎尚保留了在“史语所”的职称,而暂时离职也是吴金鼎经过深思熟虑后的决定。实际上,吴金鼎的确只是想暂时离开“史语所”,辞职后两个月,吴金鼎给夏鼐的信中袒露自己的想法:“无时不在梦想着田野工作。俟一切安定,弟必及早返所陪诸兄再晒太阳也。”(97)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。

促使吴金鼎决定返回齐鲁大学的主要原因即吴金鼎对教会和母校的深厚感情。从小学接受布道所教育至入职“史语所”前,吴金鼎在教会学校学习、工作近二十年,其中在齐鲁大学读书、任教七年,用情笃深。早在1943年,吴金鼎就曾应国学研究所教授胡厚宣邀请访问齐鲁大学,胡厚宣“邀请吴、王二君来齐鲁大学,对于吴君介绍致辞,大加捧场”(98)夏鼐:《夏鼐日记》卷3,1946年2月28日,第27页。。这次短暂回访没有留下更多的记录,但当时吴、王二人是琴台发掘团成员,吴金鼎代表“史语所”,王振铎代表“中博院”,皆为相关领域最高学术机构,同时有胡厚宣亲自“介绍致辞”,必然引起齐大校方或院方的关注,也为吴金鼎的回归埋下伏笔。

齐鲁大学在抗战时期迁址成都华西坝,与燕京、金陵、华西、金陵女子四所教会大学并称“华西坝五大学”。这几所大学“属‘姊妹’学校,主要教学设置都共用。由于主要都是‘学分制’,五校之间的课程和教授均可由学生自选认读”(99)陈旗海:《也谈在齐鲁大学的日子》,冯克利主编:《老照片》第三十三辑,济南:山东画报出版社,2004年,第100页。,加之“抗战时期的华西坝有如天堂……俨然是世外桃源”(100)曹伯恒:《抗战时期的齐鲁大学》,《山东文献》1984年第1期,第94页。,使得华西坝学人荟萃,“如叶圣陶、顾颉刚、陈寅恪、邓初民……”(101)陈旗海:《也谈在齐鲁大学的日子》,冯克利主编:《老照片》第三十三辑,第103~104页。。然而,抗战结束后,五所大学迁回原址,作为联合体的优势不再,位于济南的齐鲁大学除医学院外很难有匹敌北平、上海、南京高校的吸引力,安作璋直言“为了不至于落榜,最后我把目标锁定在上海招生的齐鲁大学”,“报考齐大的考生比上述几所名牌大学相对较少”(102)安作璋:《我与齐鲁大学》,王兆成主编:《历史学家茶座》第五期,济南:山东人民出版社,2006年,第114页。。齐鲁大学校方也清楚学校面临的境况,因此,1945年新上任的齐鲁大学校长就将聘请“第一流的学者在齐大国学研究所内工作”(103)吴克明致叶理绥(1945年8月14日),山东省档案馆藏,档案号:J109-01-102,第33页。列入近期计划,拟聘学者中就包括吴金鼎、丁山、彭举、常乃德和顾颉刚,其中拟请吴金鼎担任文学院院长兼国学研究所主任(104)岱峻:《弦诵复骊歌——教会大学学人往事》,北京:商务印书馆,2017年,第91页。。“由于他在学术上有了一些贡献,同学们已久闻大名,何况他又是校友,又是山东籍,当时在校山东籍学生很多,对于吴院长能返校任教,嘉惠后生,非常的欢迎和高兴”(105)曹伯恒:《抗战时期的齐鲁大学》,《山东文献》1984年第1期,第97页。。学生的欢迎,进一步促使吴金鼎“为了责任心重,在济南继续负责襄助办理他的母校”(106)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。。

1946年2月底,吴金鼎代表齐鲁大学赴重庆参加教育部的大学迁校复员会议,与夏鼐见面时“很高兴,畅谈将来田野工作计划,希望将齐大复员事情办妥后,便离校再‘挖古’去”(107)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。。开会期间,吴金鼎还去医院探望梁思永(108)有学人引用《夏鼐日记》“吴君去后,余往谒傅先生,适容希白亦在坐,傅先生以其附逆,大加责备”(卷4,第27页)证明傅斯年对吴金鼎的失望,实则这句话是说傅斯年批评容庚在伪北大任职。,并做东邀请夏鼐“偕同李先生一同出来用餐”(109)夏鼐:《夏鼐日记》卷4,1946年2月28日,第28页。,种种迹象都表明吴金鼎并不希望与考古工作疏离。1946年10月,齐鲁大学在济南正式招生,但直至1947年10月,“教师队伍尚不够整齐,史社系历史专业的教师有吴金鼎、杨勉斋……实际给我们上课的只有两人”(110)安作璋:《我与齐鲁大学》,王兆成主编:《历史学家茶座》第五期,第116页。。此时的吴金鼎身兼数职,“如加轭之牛,除饮食外,几无余暇”(111)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。。吴金鼎长期高负荷的辛劳没有白费,在他和学校各方的运作下,齐鲁大学“文学院和理学院也称得上中流水平”(112)安作璋:《我与齐鲁大学》,王兆成主编:《历史学家茶座》第五期,第114页。。但吴金鼎的身体却每况愈下,1948年,吴金鼎因胃痛赴北平协和医院治疗,但为时已晚,9月18日因胃癌逝世于齐鲁大学。

五、结 语

吴金鼎幼时,家道中落,受教会学校恩惠和培养,励志成才,由国学入门,人类学进阶,直至跟随李济投身考古工作,完成了第一次学术人生转型。随后,在傅斯年、李济等人帮助下,由国家资助,负笈留洋,抗战期间毅然回国,在炮火的威胁和艰苦的生活环境中,从事田野考古工作并取得重要成果,成为“中国田野考古学的正统派”,站在了学术人生的顶峰。面对工作与生活的多重刺激,希望投笔从戎“暂避锋芒”却困于军旅无法脱身,后悔不已。抗战胜利之时本想回归考古工作,却收到母校的“求援”,对教会教育的感激和无法割舍的母校情节促使他鞠躬尽瘁,带着对考古工作美好前景的向往,倒在了工作岗位。“吴氏夫妇皆基督教徒,性格也较为保守”(113)曹清、张蔚星编:《曾昭燏年谱》(征求意见稿),南京博物院,2009年,转引自岳南《南渡北归· 南渡》,第376页。,从后来的事实看,曾昭燏所言非虚,吴金鼎在工作、生活中遭遇的挫折甚至悲剧,与他的性格有很大关系(114)岳南:《南渡北归·南渡》,第377页。。

吴金鼎“留给人们的印象是和蔼谦恭、朴实苦干、实事求是的考古精神”,也正是因为他“性纯厚、务朴实”(115)石璋如:《殷墟发掘员工传》,第233页、250页。,在夏鼐看来“有时似乎过于刻苦,或不必要的自苦”,“以忠厚对人,有时令人觉得太过于忠厚老实了”(116)夏鼐:《追悼考古学家吴禹铭先生》,《中央日报·泱泱副刊》(南京)1948年11月17日,第6版。。石璋如说吴金鼎“非常幽默,爱讲笑话,不大声音说话,可是说起话来却很传神。凭你怎样发脾气,看见他和颜悦色的样子,脾气就会消了”,而“有些人觉得吴金鼎先生只会说笑,不怎么欣赏他”(117)陈存恭等访问、任育德记录:《石璋如先生口述历史》,第50页。。这样一个保守、敦厚、和善的人在精神受到重压时,不会倾诉,也很少有人能够理解,因此吴金鼎才会评价自己“生性愚钝,不善自处”(118)吴金鼎函傅斯年(1944年4月8日),档案号:14-22-4。,只能赌气抛开眼下工作,心情平复便会后悔,傅斯年劝说吴金鼎的信函就是“减压阀”,却为时已晚。作为毕生志向,吴金鼎对推动中国考古事业发展念念不忘,回归齐鲁大学任职后,虽然兼理多项繁重的行政事务,但仍坚持给学生讲授田野考古学的课程,并编写了讲义(119)吴金鼎曾在自己多年田野实践的基础上,结合国外先进的发掘理念,专门编写了用于指导田野考古发掘工作的《田野考古大纲》,惜未能出版。王巍主编:《20世纪中国知名科学家学术成就概览·考古学卷》(第一分册),第129~130页。。

由于吴金鼎英年早逝,史料缺失,无法通过提取史料完整地还原他的人生,本文以相关史料片段作为基础,通过情感入史的方式,考察吴金鼎人生轨迹重要的转折节点,希望这一方法能够成为解决我国考古学史某些问题的有益尝试。

附注:是文在写作过程中得到岱峻、刘承军、石舒波、岳南等学者的帮助,以及吴金鼎本家后人吴耀辉先生提供的资料,特此致谢。