论王鸣盛的西学观及其时代性

2022-09-02徐道彬李超越

徐道彬,李超越

王鸣盛(1722—1798,字凤喈,号西庄,嘉定人)是清代著名学者,其学兼涉多域,而以汉学考证为重,涉及语言文字、典章礼制、天文地理、自然科技等诸多领域,撰有《十七史商榷》《蛾术编》《尚书后案》等代表性著作。王鸣盛虽然不是自然科学专家,但著作中所涉天文历法及西学问题的研究,对其研经考史、吟诗撰文颇有助力,反映出乾嘉汉学学者对待西学的一般心态和思想倾向。如其《尚书后案》《十七史商榷》《蛾术编》中就不乏涉及西学与中国古历算的辨析和利用问题,《蛾术编·仪象考略》一卷,基本上就是探讨西学中用、中体西用诸问题,对日月五星运动、交食岁差、授时节气、地圆问题、宇宙体系等历来争议,都提出了极有启发意义的见解,其中既包含了许多中国传统的历算学思想和数据,也涉及许多西方科学知识的内容。然而,以往的学者如阮元、罗士琳、诸可宝等所撰《畴人传》,对于这位第一流的学者皆未曾著录;当代研究王鸣盛的学者甚众,却也不曾提及他对待西学问题的态度和观点,可谓百密一疏,甚是缺憾。笔者在阅读《蛾术编》时,就发现这位考据学家对待西学问题,虽然顺从当时主流的“西学中源”之说,但同时也颇为认同西学的精密和先进之处,并主张辨析优劣和适当地利用西学,显示出乾嘉时期汉学与西学会通的多元而复杂的境况。另一方面,王鸣盛的经史考证成就表明,他已能够自觉地运用西学的知识去论证自己的观点,表明西学已在不知不觉中融入了乾嘉学者的博物学与专门之学中。如此的中西多元会通,为中国传统学术注入了新的时代活力。因此,探究和理清王鸣盛及其周边学者的西学观及其时代局限性,对当下中西文化交流史及清代学术思想史的研究,都有一定的创新和启示意义。

一、研经考史 利用西学

与乾嘉时期其他学者如江永、戴震、钱大昕等研究历算学的起因相似,王鸣盛最初接触历算和西学,也是出于传承经典、研经考史的需要。王氏治学从《尚书》入手,而《尚书》中涉及许多天文历法知识,正如其好友戴震所言,“至若经之难明,尚有若干事。诵《尧典》数行至‘乃命羲和’,不知恒星七政所以运行,则掩卷不能卒业”(3)戴震撰,张岱年主编:《戴震全书》第六册《与是仲明论学书》,合肥:黄山书社,1995年,第371页。,认为研究《尚书》就需要精通历算之学,若不知古代天文历法,则无法解读经史典籍的疑难问题。并且在当时,能够利用新引进的西方天文数理知识,来破解恒星七政之类的中国古代经学中的诸多疑难问题,也都是那些引领学术时尚、掌握先进方法的杰出人士,如清初学者阎若璩以“一物不知,儒者之耻”为执念,故于经、史、天文、数学以及地理均有研究,经常利用天文、数学知识来进行辨伪工作,分析古文《尚书》所载天文记录与《三统历》的龃龉之处以证明古书之伪,终以《古文尚书疏证》而一举成名,其学其法也为后世考据学者所继承。又如惠士奇做官翰林院时,通过学习和利用西方历算学的理论和方法,结合中国古代日月交食的推算,撰成《交食举隅》一书,批判了沈括关于日月有气而无体的学说,称“沈括谓日月星辰之行,不相触者,气而已。此不知历象者也。如日月有气而无体,则月焉能掩日哉?日高而月下,五星亦有高下,高下既殊,又焉能相触乎?”(4)阮元等撰,冯立昇等校注:《畴人传合编校注》,郑州:中州古籍出版社,2012年,第358页。其学问胆识颇得学界青眼相待,从而声名大振。这些富有近代科学气息和治学精神的著述,确乎让人耳目一新,心向往之。王鸣盛师从惠士奇之子惠栋,从先贤时彦善用西学解决古代经史问题的方法中汲取了经验,故在撰写《尚书后案》时就沉潜历算,留心西学,打通中西,融会贯通,提出了一些前人未曾言说之新见。如该书在注释“璇玑玉衡,以齐七政”时,先引用郑笺、王蕃《浑天说》等古人旧说,参合西方第谷的宇宙理论,提出自己的“七政”观点:

月右旋最速,次水,次金,次日,次火,次木,次土,恒星最迟。就其行度较之,日有盈缩,月有朓朒,五星有迟留,顺逆不同,故必有以齐之。七政之行,纪于天之度。而天度不离黄、赤二道之经纬。平分天腰者,赤道也。交于赤道以会于两极者,为赤经。与赤道平行者,为赤纬。斜交赤道而出其内外者,黄道也。交于黄道以会于黄极者,为黄经。与黄道平行者,为黄纬。圣人为璇玑以象之,玉衡以窥之,察日之南北,节气早晚。可辨察日之出入,昼夜永短。

王鸣盛进而以观察月之周天、晦朔弦望、会日冲日、顺逆迟留诸天象,利用天球坐标系右旋之说,证实“日月五星互相掩而有交食凌犯,俱可推步不爽,所谓齐也”(5)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第一册《尚书后案》卷1《虞夏书·尧典》,北京:中华书局,2010年,第44页。。而对于王蕃所言黄赤道的相距问题,则完全采用西学数据,从黄赤交角层面论述了古今差异的程度,“谓今定黄赤道相距二十三度半有奇,比古减半度弱”(6)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第五册《十七史商榷》卷46《晋书四·黄赤道相距》,第523页。。可见王鸣盛能在古经史的研究中自觉糅合中西历法知识,综合剖析和解决历史疑难,体现了乾嘉学者在从事古典之“学”研究的同时,也注重中西之“术”的科学化倾向。

王鸣盛生活在西学盛行的乾嘉时代和江南地区,与同时代人的广泛交游是其接触西学知识的重要途径,其中所受《西洋新法历书》及梅文鼎、戴震的影响定不在少数。如戴震在《续天文略》中通过考证《尧典》《夏小正》《国语》《左氏春秋》《月令》诸书所载星宿之伏昏旦中的历史演进,认为“星见伏昏旦中,古今不同。由于日躔所在之宿,验之分至,岁有差移。大概近七十年而差及一度,逾二千年而差及一次”,说明千年星宿流变皆由岁差造成。“岁差者,以日、星相较而差,非天行有差也”,故“以周、秦上校虞、夏,候差及一次,至元、明差及二次矣”(7)戴震撰,张岱年主编:《戴震全书》第四册《续天文略上·星见伏昏旦中》,第37页、38页、37页。。对此,王鸣盛在《尚书后案》的《尧典》一章中就采用了戴震的这一观点,也用岁差理论来解释《尧典》中“日短星昴”与《月令》中季冬之月记载不一的问题,并在《蛾术编》的《仪象考略》中多次引用戴说,云:“《考工记·匠人》云:‘夜考之极星。’戴东原有解,极星乃北极之旁一小星,以此为记。”又曰:“戴东原云:天如覆盆,日月旁行绕之,此乃北极下人所说。北极下人半年为昼,半年为夜也。但不知北极下人,汉以前安得有书传入中国?欲质之东原,而东原亡矣。”(8)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1524页、1526页。可见王鸣盛对于戴震其人其书颇为推重,虽间或有异,也是订讹规过,非以訾毁前人,实以嘉惠后学也。

构造宇宙体系的几何模型,是西方天文学发展史上的重要内容。中国古代天文学很注重对于历法数理的计算,而缺乏对宇宙结构的“天问”,乃至于几何学的思考,虽然也有盖天说、浑天说和宣夜说等种种设想,但千年纷纭,莫衷一是。因此,随着西方宇宙模型伴随着明末耶稣会士的入华,便引起了国人的热心关注和学者探究的兴趣。在朝廷层面上,随着《西洋新法历书》和《律历渊源》等历算书籍的颁布和传播,西方主要的宇宙理论体系如托勒密地心说、哥白尼日心说、第谷宇宙体系等,都逐渐被国人所认同和使用,极大地促进了中国政治文化和社会生活的文明进程。因为《西洋新法历书》已对哥白尼《天体运行论》作了较为详备的中文提要,并直接译用了其中部分重要章节,如“今在地面以上见诸星左行,亦非星之本行,盖星无昼夜一周之行,而地及气火通为一球,自西徂东,日一周耳。如人行船,见岸树等不觉已行,而觉岸行;地以上人见诸星之西行,理亦如此,是则以地之一行免天上之多行,以地之小周免天上之大周也”(9)徐光启等纂修,汤若望重订:《西洋新法历书·五纬历指》,薄树人主编:《中国科学技术典籍通汇·天文卷》卷8,郑州:河南教育出版社,1998年,第1504页。。此段言语所表述的实际观测和实践感悟,便是化用了哥白尼日心地动学说,即以地球自转来说明天球的周日视运动。可知哥白尼学说早已成为《西洋新法历书》重要的知识来源和理论依据,其中便有言“兹惟新法,悉本之西洋治历名家,曰多禄某,曰亚而封所,曰歌白泥,曰第谷,四人者,盖西国之于历学,师传曹习,人自为家,而是四家者,首为后学之所推重,著述既繁,测验益密,立法致用,俱臻至极”(10)徐光启、汤若望等编,潘鼐汇编:《崇祯历书·附西洋新法历书增刊十种》卷下《新法历引》,上海:上海古籍出版社,2009年,第1969页。成书于乾隆二十四年的《皇朝礼器图式》中,已经纳入了欧洲人演示哥白尼日心说的“七政仪”,可知哥白尼思想已在很大程度上蔓延在上层社会及学者心目中了。。《西洋新法历书》颁布于顺治初年,其中有关托勒密、哥白尼、第谷的学说,以及平面几何与球面三角学等知识,对于乾嘉时期的学者戴震、钱大昕、王鸣盛等人而言已不陌生,可以从中获取最新的西方科技知识和数理天文理论。事实上,他们的思维意识和学问表达中所表现出来的宇宙意识,就是借用了西方学者的天体理论,并结合中国固有的天体认知和传统的易学思维,综合地提出有新意的独到见解。如王鸣盛认为:

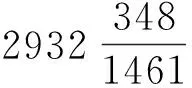

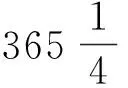

天有九层,第一层宗动天,毫无形象。其二十八星宿及众星,与凡一切无名小星,皆在第二层天,北极亦在第二层天。至下面七层天,止有日月五星,各占一层,此外别无他物。周天三百六十五度四分度之一,此度从日起算。日一昼一夜所行天之数,人为取名曰一度。日行三百六十五日四分日之一,而一周天,不能三百六十日,不能三百六十五日,亦不能三百六十六日。日月合朔,会于十二次者,因日迟月速,有参差不齐。(11)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1513页。

托勒密地心说比较接近于中国传统天学的思维模式,故为王鸣盛所青睐,即认为地球位于宇宙中心而静止不动,向外依次为月球、水星、金星、太阳、火星、木星、土星、恒星所在天球,第九层则为“宗动天”。故《尚书后案》虽然可以通过《西洋新法历书》而获得哥白尼学说,但他仍然倚重于托勒密体系,这是其认识论和宇宙观在面对西学时的一种“自然选择”,既要与本土传统世界九重天的说法保持一致,又要与当时士大夫的正统观念不相违悖,这也是乾嘉学者的时代局限性和普遍的认知水平。即使在天文学上素有专长的戴震也认为:“屈原赋《天问》篇何以言圜则九重?古九重天之说,以列宿与日月五星皆右旋而南北推移,加大气左旋为九也。左旋之天一,右旋之天八。而列宿右旋甚微,且星汉周布以成浑体,其右旋必浑体全转,故借之以显指日月五星所在耳。虽列宿譬之邮程,日月五星譬之过客,未尝不知列宿亦右转也。惟列宿与日月五星皆右转,人见其东出西没者,乃大气运之而左,则九天之说显然。汉已来不以岁差归之列宿右旋,而以岁差归之日躔不足,殊乖实验,亦谬于古所谓‘圜则九重’者也。”(12)戴震撰,张岱年主编:《戴震全书》第四册《续天文略上·星见伏昏旦中》,第40页。作为深通中西历算之学的杰出学者,戴震不但熟悉托勒密、第谷,也颇为熟悉哥白尼日心说理论,但碍于西方教义不为时代所容,更为迎合乾隆帝的天国意志,竟以偷换概念之法,袭取西法,弘扬中学,使其历算之学在当时就极受主流学者如纪昀、秦蕙田等的认可和赞同,并被大量采用到《五礼通考》之中。此时,王鸣盛也曾参与其中,故其“天有九层,日月合朔”之解也当是受戴氏“大气左旋,列宿右旋”思想的启发而来,这是乾嘉学术鼎盛时期诸多学者颇为一致的思想观念,尽管他们在表现方式上或有不同。

更为关键的是,电商平台直接对接农户做C端,缩短了中间环节、减少了流转费用、节省了利润,溢出的利润与农户分享、使农户收益。“这些电商平台进来农资环节之后,可以提供一整入的种植技术和农业服务,而不仅仅是肥料。相对来说形成了一个封闭体系。”一位企业老总直呼惊出一身冷汗。显然,传统渠道伤不起!

天行最速,以天体最大故也。其次则月速,以月最在下故也。恒星最迟者,以其在第二层天,日月五星之上也。然月之速,亦不尽由于最在下,是月行本自速,何则?若以日高月低为说,则月在第九层天,日亦仅在第六层天,并非第一第二层,想去犹不至倍。即使倍之,而月二十七日有零一周天,日亦宜五十余日一周天,何以日乃迟至三百六十余日方一周天乎?可知是日行本迟,月行本速故耳。(16)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1516页。

王鸣盛以日月五星运行速度的差异,来解释“月右旋最速,恒星最迟”之说,一是懂得其高下层次之差,二是明了五星之间的运行速度本身也存在着差异。因此,“恒星最迟”说揭示的就是日月五星右旋、恒星也同样右旋的运动,如此不仅将天旋理论与岁差成因之间的内在联系贯通起来,也与西学的岁差理论具有某种意义上的相似度。将戴、王之说对比而观,在知识深度和理论高度上,戴震之言则更为切中肯綮,已经能够深入中、西之学的谷底,发掘各自学脉的精髓和根本,且具有空间变化格局和历史发展观的胸襟,这也使得戴氏之学无论是在人文思想研究,或是自然科学探索上,都具有非同寻常的理解力和透彻性。

诚然,在清代学术史上,王鸣盛并非以自然科学见长于学界,但其经史考证之作中,也不乏有关运用天文历法知识来辨章学术、考镜源流的内容,尤其是能够会通中西,辨伪存真。其《尚书后案》中就有利用第谷宇宙理论,来解释《夏小正》与《尚书·尧典》中“四时仲星”记载为何不一的问题,云:

古籍存者,惟《夏小正》与《尧典》合。周初列星东移,已及一次,至今日则更移一次矣。故历家有岁差之法。岁差者,太阳每岁与恒星相距之分也……今新法历书载西人第谷以前,恒星东行,随时修改,讫无定数,与古历累改岁差之意同。迨至第谷殚精推测,方定恒星每岁东行五十一秒,约七十年有余而行一度,此所差之数,在古法为黄道西移之度,在新法为恒星东行之度,征之天象,恒星原有动移,则新法之理长也。(17)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第一册《尚书后案》卷1《虞夏书·尧典》,第22~23页。

王鸣盛先从经典古籍中寻找证据,再将古代历法与西方的新法对比推勘,诠释了恒星东行的历史疑难,两相对照,说明了“第谷推测”确乎是“新法之理长也”。从王氏之说的认知水平和态度来看,已经能够运用初步的几何天文知识来改变当时的固有观念,既能本于中土数理天文学的历法研究,也不排斥使用西方几何学方法来探讨天体问题,实事求是,择善而从,这也是清儒擅长考证、成就卓著的普遍现象和原因所在。

二、会通中西 择善而从

“天圆地方”是古代先哲对宇宙的一种基本认识,随着人类文明和思想的发展,“地圆说”在一定程度上也有所兴起,特别是西学传入中国后,地心说、日心说、环球航行等,逐渐成为国人思考世界的新理念。作为学者的王鸣盛,与许多传统士大夫一样,一方面在接受新事物和新思想,另一方面仍在固守天朝大国“古已有之”的心态,并从《大戴礼记》和东晋虞喜《安天论》中寻找古代地圆说等天体理论的线索,作为“西学中源”说的原始证据,云:“‘成帝咸康中,会稽虞喜因宣夜之说作《安天论》,以为天确乎在上,有常安之形,地魄焉在下,有居静之体。当相覆冒,方则俱方,圆则俱圆,无方圆不同之义也。’愚案:《大戴礼》天圆地亦圆,说与虞氏同,最精。”(18)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第五册《十七史商榷》卷46《晋书四·天地俱圆》,第522页。事实上,虞喜的方圆说只是为了突出天与地的依附关系,并未明确提出地圆说的概念。王鸣盛作为饱读儒学经典的士大夫,又生于“西学中源”说的鼎盛时代,遵从朝廷意识,不自觉地加入梅文鼎、戴震的思想潮流中,将西学传入中国的先进理念与中国传统学术概念相比附,主张中国古已有之,并力求证明:“北极出地上三十六度,南极入地下三十六度者,以此方在赤道之北,距北极颇近故也。与我对脚底者,则又见南极而不见北极矣。惟在赤道之下者,南北极皆见。但赤道之下,乃在大海中,人不易到,此大海非我中国人之所谓海也。观艾儒略《职方外纪》所载大地全图,自明。”(19)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1523页。王鸣盛不仅善于从直观感受来谈天体现象,而且在接受艾儒略《职方外纪》知识的前提下,结合中国古文献的记载,进而探究南北极、赤道、大海诸概念,以及“与我对脚底”的天体感知。只是限于传统观念而一间未达,不知全球的东西南北方位都是一致的,却以为“与我对脚底者,应以东为西,南为北。我所谓南极,彼所谓北极也,极如磨脐然,虽动而不移。假使东西亦有二极,则将天梗住不得动矣”(20)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1524页。,并以先贤朱子所言“居其所不动也,非不动,乃不移”作为经典证据,证明地圆和地心说的正确性。可见王氏的时代局限和知识结构在于,虽然熟知西方科技的初步知识,但身处唯我独尊的天朝大国,仍不免带有复古心理和知识考证的意味,其思想深度极为有限且有缺陷,甚至不及之前的徐光启、王锡阐、梅文鼎和江永等专门之家。

与地圆学说关联紧密的是昼夜与四季问题,乾嘉学者已经懂得太阳是循黄道绕地球旋转,是太阳在黄道的南北运动,从而导致一年四季与昼夜长短的变化。对此,王鸣盛指出:“春分以后,日渐渐从南行到北。秋分以后,日渐渐从北行到南。北极之人,半年昼,半年夜。春分以后昼也,秋分以后夜也。盖日渐南,则北极下人不能见日,南极以下反是。”(21)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1526页。太阳循黄道右旋,在天球赤道的南北由西向东移动。春分时太阳移动到最南,此后渐渐由南向北移动;秋分时移动到最北,此后慢慢由北向南移动。因此,昼夜长短、四季寒暑与太阳运动的关系,已是当时学者所普遍认可的常识。故王鸣盛云:“天地之有寒暑,或云地有升降,地升而近于天,则热;降而远于天,则寒。但地体浑圆,则宜寒暑到处皆同,何以即一中国,而南北寒暑已自不同?即相去一二千里,寒暖亦别,此不可解。实则中国在赤道以北,去北极较远,春分以后,日渐过赤道而北,正在中国人顶上,故热。秋分后,日过赤道而南,其光斜照来此地,相去远,故寒。此说为确。”(22)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1528页。这一解释是当时基于地圆说前提下的似是而非的“科学”解答,其进步的有限性是显而易见的,当时士大夫的心态也大多如此。鉴于乾嘉时期是考证学的“群众化”时代,缘于对新鲜知识探究的普遍社会心理,人们把有关地球的别样解读当作饶有兴味的学问话题和生活趣事,而学者阶层更是利用西方的新知识,结合传统的古月令、古历法,充实与完善中土的日月运动、交食节气等授时制度的内涵,提升对大自然的进一步认知。所以,对于西学的传入,学者士大夫普遍关心和重视的在于行星的轨道、日月食的推算,因为这些问题会牵涉到朝廷历书的编纂、皇朝授时的权威,以及“惟君勤民,事天首务”之责。尽管第谷的宇宙模型思维早已纳入《西洋新法历书》,但由于传统观念的影响,许多士人还是倾向于托勒密的思想体系。如梅文鼎就折中托勒密与第谷,创立“绕日圆象”之说;江永承袭梅文鼎,并利用西方几何学思维和方法论推进一步;戴震在采用地心说的同时,又使用第谷的“本轮—均轮”之法偷换概念式地表述“新见”(23)参见拙文《论江永与西学》,《史学集刊》2012年第1期。;钱大昕认为无论小轮抑或宇宙体系皆属假设,“本轮、均轮本是假象,今已置之不用,而别创椭圆之率”(24)陈文和主编:《嘉定钱大昕全集》第九册《潜研堂文集》卷33《书一·与戴东原书》,南京:江苏古籍出版社,1997年,第567页。。王鸣盛虽无专著集中论述自己的宇宙观,但在这样一群乾嘉学者如何对待西学的氛围中,也表露出会通里带有折中、选择中充满趋新的意味,显示出清儒治学态度和方法论上的自觉与高明,在面对如何“接引西学”与“知识再创造”问题上的积极主动性。

在面对西学东渐之潮,举国汲取科技营养之时,如上所述的这些士大夫与康熙帝一样,在全新而又先进的异质文化面前,却要努力表现出既能与时俱进,又要显示天朝正统文化的自信。因此,“西学中源”这一折中而又不失体面的说法,便是大国形象和时代诉求的最佳用语选择。其前,已有“国朝天算第一”的梅文鼎为中源说全力证明;稍后有戴震以古法名词替换西学概念,使人“以为其所固有”,从而获得时人的赞赏和认可。相比之下,王鸣盛的做法倒是与江永颇为相似,即对西学心存中正,毫不隐讳,在认同“中源论”的大潮下会通中西,实事求是,云:“大西洋欧罗巴国历法,本于祖冲之,盖因辽人大石林牙至天方国(即回回)传其术,因而转入大西洋。外国人善遵师说,守而不变,不似中国人之好变古。近儒宣城梅文鼎定九过于尊信西法,休宁戴震东原则又过抑西法,皆为未得其平。然文鼎考古之功虽疏,而《正蒙》日月皆左旋,终置不信。乱道到《正蒙》,斯为极矣。”(25)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1511~1512页。此段文字之意,既有对中土历法的历史总结,对中西学术传统的各自评判,也有对前贤梅氏、戴氏的批评和指责,表明了自己对当时主流观点“西学中源”的认可态度,所论深入浅出而又高屋建瓴。今天看来,其观点未必全然正确,但可以代表当时学界对待西学的总体意识。

王鸣盛善于接受新知识、新技能,以中学对照西学,用西学反观中学,不拘于时,不佞于人,虽然有些说法前人已有所表述,未必是其创论,但由此而能得以再度详加诠释,也是对周边学者很好的提醒和借鉴。要之,王氏既能深究经史,推算古今,也能勤于观测,独立思考,兼通中西,而以中体西用为基调,故其著作既富于传统意蕴,又不失时代所赋予的新观点,经得起历史发展的考验。他的许多观点在当时虽然未必高度精准,但距离事实也不算太远,达到了当时所能达到的科学高度。

诚然,王鸣盛作为传统士大夫中的一员,在肯定和汲取西法营养之时,当然免不了受传统思想和正统意识制约,一定程度上也减弱了他对历史事实的正确把握。所以,他既能认识到“月以日为光”、“日为月掩则日食”这些颇为接近现代天文认知的观念,但也喜用“天人感应”之类的古老观念来对待政治道德和日常生活,认为“四月正阳之月,日食为大灾;若二至二分,则日月本当同行一道,日食不为灾”(30)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第九册《蛾术编》卷72《说制十·仪象考略》,第1521页。,把日食视为上天对世人的警示和惩戒,因此帝王应该敬天以心,休养生息,大赦天下,修辞立诚,这是传统士大夫无法规避的时代局限,也是千百年来中国特色历法的一项重要的政治功能和文化内容。

三、时代性:是“新法”而非“西法”

在清代学术史上,王鸣盛诚为第一流的学者,其成就也是多方面的,钱大昕称之为“经明史通,诗癖文雄”(31)钱大昕:《西沚先生墓志铭》,陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第十一册《传记资料》,第566页。,他也自比于明代大家王世贞,云:“我于经有《尚书后案》,于史有《十七史商榷》,于子有《蛾术编》,于集有诗文,以敌弇州四部,其庶几乎?”(32)陈文和主编:《嘉定王鸣盛全集》第七册《蛾术编》卷首,沈楙德《蛾术编》目录后识,第37页。今人对于王鸣盛在经史子集等方面的研究已经很多,但对这位处于西学兴盛时期的主流学者自觉采用西学的观念和态度,却无人问津。事实上,作为史学家的王鸣盛,不仅善于在考经证史中运用西学解决问题,而且对同时代学者的西学观也有相应的中肯评价。他曾指出梅文鼎“过于尊信西法”,而戴震“又过抑西法”,“皆未得其平”。他自己则在“西学中源”主流意识的大框架下,既不泥于古法,也不避讳使用西法,这与同时代的钱大昕、阮元等过分推崇中法、排斥西学的做法相比,还算是公平中正,实事求是的。他能大胆地承认西学的精妙之处,在著作中毫不避讳引用西方的学术思想和科技数据,在那个时代已属十分可贵。他在考经证史的学问之路上,善于将西学的先进成果作为辨经论史的重要依据,把西方自然科学的哲理思想也融入自己的宇宙观、认识论和方法论中。他虽然在口头上认同“西学中源”说,但对西学的自觉运用已经透露出他的内心世界,即以中学审视西学,也以西学反思中学,体现的是融会中西而又折中有见的时代精神,而其所言“西法”实则已是“新法”。要之,王鸣盛对西学所采取的是近似于江永、汪莱等学者折中平和的态度,故其言论温和而不偏激,做法平实而自然,但内行人读起来,还是能从字里行间感悟到“西学中源”的意味,这也是传统儒者面对外来文化冲击所表现出的鲜明时代特征,在当时的学界具有一定的代表性。

另一方面,作为清王朝的士大夫,王鸣盛等人在治学的选择上不可能摆脱“北辰星拱”“正统在兹”的固有思维的限制,他们以古为尚的观念严重地影响到中国近世科学技术的发展与文明开放精神的提升。在当时,他们只是乘得时代新风,以其聪明智慧善用其物而已,对西法背后真正的科学原理并没有做过深入思考,却以“熔彼方之材质,入大统之型模”的自尊和自信,使得清学在自然科学方面并无太大的进步和突破,实乃“时代使然”。故梁启超在概述清代学术时,就特别提示了为何自然科学不能如西方之发达:“文化之所以进展,恒由后人承袭前人知识之遗产,继长增高。凡袭有遗产之国民,必先将其遗产整理一番,再图向上,此乃一定步骤。欧洲文艺复兴之价值,即在此。……清代学者,刻意将三千年遗产,用科学的方法大加整理……清人集精力于此一点,其贡献于我文化者已不少,实不能更责以其他。且其趋势,亦确向切近的方面进行,例如言古音者,初惟求诸《诗经》、《易经》之韵,进而考历代之变迁,更进而考古今各地方音,遂达于人类发音官能构造之研究,此即由博古的考证引起自然科学的考证之明验也。故清儒所遵之途径,实为科学发达之先驱,其未能一蹴即几者,时代使然耳。”(33)梁启超:《清代学术概论》,朱维铮导读,上海:上海古籍出版社,1998年,第104页。如王鸣盛一般的清儒们,在对待西学态度上由博古考证到科学运用的具体表现,已为梁氏之解说作了一个切实的验证,也为今天我们对清末改革家在“中体西用”过程中的捉襟见肘,给出一个切肤之痛的理解和诠释。

乾嘉时代的学术注重“解经”之法,使得各种有助于解经的“专门知识”(主要是涉及自然科学的博物之学,包括西学)得到传统学者前所未有的关注和探索,加之江永、戴震、钱大昕、凌廷堪等一批汉学家的推崇、引领与亲身实践,更使得博物之学在汉学领域迅速传播。若以今天的眼光来看,钱大昕、王鸣盛等人运用西学解释中学的诸多问题,似乎并没有跳出明末清初学者的窠臼,也可以说王鸣盛的著作中所展现出的零散的自然科学知识,只是解经考史的附属之物,并不能从中生发出与西学媲美的近代科学知识。然而,如王鸣盛等一批乾嘉学者对于西来之风的响应,以及对西学之法的自觉运用,必然会引领当时士人对天文历法、机械物理等专业知识增加兴致,提供非常有力的思想助力和发展契机。譬如,王鸣盛《尚书后案》涉及历史年代的考证,对于前人之说的取与舍,多是通过古代历法时段的演算,给出较为精准可信的说明,但有时也不尽然。如钱大昕之侄钱塘对王鸣盛《尚书后案》中采用郑玄之说,就以《三统历》加以论证,重新推算,由此而对郑玄之注提出异议,引起学界的普遍关注。又如李锐曾对王鸣盛和江声在《召诰》的日名问题上的数学推算问题颇有怀疑,故特作《召诰日名考》一文加以辩论,所给出的更为详明的计算过程和结果就颇为后人认同(34)参见陈志辉《乾嘉学者以古历推算史事年代的实践及其意义——以李锐等人对〈诏诰〉日名问题的研究为中心》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2017年第6期。。可见,利用先进的西学知识去追求更为科学和精密的天文演算,可以解决经典中的诸多疑难问题,成为学界宗仰的时代风尚;甚至利用这一先进手段,可以推翻汉学家们奉为圭臬的汉人之注,这无疑提高了天文历算这些专门知识的社会影响和学术地位。因此,稍后的“皖派”学者段玉裁就提出“二十一经”的说法,即在原来“十三经”的基础上增加八部经典,其中就有两部历算之书,这便是当时社会精英尤其是汉学家们重视将自然科学知识乃至西法融入经史之学的证明,这对近代知识体系和实学风气影响很大。因此,今天我们关注乾嘉学者与西学的互动关系时,就不能轻易简单地将其视为中西交流的一种隔膜和障碍,而要看到乾嘉学人当时是如何应对“西学东渐”,“乘时而变”,并引领社会接受西学和利用西方科技知识的。可以说,即使如王鸣盛之类称不上历算学专门家的学者,也能驾轻就熟地在经史考证中自觉运用西学,说明古代历算之学与西学的交通融合,已经成为当时精英群体潜意识里的当然之事,由此也可见乾嘉学术的后续在西学的冲击和融合中,已经逐步迈向了近代社会的发展进程。

众所周知,明末清初传教士带来的西方科学,特别是数学和天文学方面的知识,确实为停滞的中国自然科学研究注入了新的活力,迅速带动了明清时代数理知识和科学精神的发展。也正因为西学的传入,使得国人提高了认知水平,重新审视传统学术固有而又丰富的内涵,并极力促进传统科技、西方学术及中华人文精神的融合与发展,但也出现了无法预知的极为复杂局面。正如席泽宗院士所言,一时朝野在是否接受西方科学的问题上就有三种态度,“一为全盘拒绝,以冷守中、魏文魁、杨光先为代表;二为全盘接收,以徐光启和李之藻为代表;三为批判接受,以王锡阐和梅文鼎为代表”(35)席泽宗:《科学史十论》,上海:复旦大学出版社,2003年,第113页。。其中尤以第三种士人为多,他们多为不在仕途、专意学术、思想顾及较少的地方学者。这也正是外来文化冲击到来之时,给世人留下的复杂、丰富而又值得深思的重要议题。

通过对以王鸣盛为代表的清代历史人物学术思想的个案研究,我们可借以检视特定历史时期传统士大夫在学术与政治之间的价值观、自觉性与应对态度。从他们的思想发展脉络里,可以感受到传统士大夫在接受较为先进的西方科技理念的同时,善于综合古今中外的知识积累,以之为阐释传统、解读经典服务。其成果融合了千年以来的中华学术积淀,以及西方数理与几何化的天文之学,实为中西会通之“新法”,而非单纯引入之“西法”,显示出清儒以中学审视西学、以西学反思中学的治学态度及实践能力的高明之处,展示了近代中国历算学研究与实践的时代性在整个世界科技文明进程中的艰难步履。探讨和评价王鸣盛的西学观,既要认识到诸如“西学中源”“天人感应”之类的历史局限,也要充分发掘先贤在各自的时代学术和思想层面,为推进传统学术和社会文明发展所做出的重要贡献。