自然资源调查监测三维立体一张图建设研究

——以宁波梅山岛为例

2022-09-02柳婷严立王超

柳婷,严立,王超

(宁波市测绘和遥感技术研究院,浙江 宁波 315042)

1 引 言

2019年11月,自然资源部发布《自然资源部信息化建设总体方案》,提出建立面向国土空间的全天候调查监测与预警感知机制,不断提高三维数据获取的能力。2020年1月,自然资源部发布《自然资源调查监测体系构建总体方案》,进一步明确了建设自然资源调查监测三维立体时空数据库,及时掌握自然资源基础数据及变化情况,有效支撑国土空间规划和自然资源各项管理的业务需求。2021年2月自然资源部印发《自然资源三维立体时空数据库建设总体方案》,为实现自然资源调查监测数据成果在中央一级的立体化统一管理、形成一整套满足应用的自然资源调查监测数据服务提供支撑。2019年以来,宁波市持续探索自然资源调查监测体系构建,提出建设以“一张清单、一张底图、一个平台、一套体系”为核心的“四个一”工作布局,为进一步强化信息化支撑,推动二维调查走向三维调查[1]提供了体系保障。

目前,山东省、重庆市等多地构建了三维信息化平台,建成了“实景三维山东”“实景三维重庆”[2~5],实现了精度高、种类多、覆盖广的三维场景覆盖,探索了地上三维实景模型数据的构建和大场景三维模型的加载与展示,围绕自然资源管理进行了有关专题化分析。本文旨在以宁波港口城市的地域特色为切口,以陆海自然资源要素丰富的梅山岛为试点,在宁波市三维数据标准体系框架下,形成覆盖地上地下地表、陆地海域的自然资源调查监测数据库,直观反映自然资源的空间分布和变化特征。基于自主开发的三维系统,探索调查监测三维平台建设的总体框架设计、应用场景设计和关键技术,为建立立体空间自然资源和规划调查监测评价体系奠定基础,在全市范围内形成可推广可复制的调查监测模式。

2 总体思路

2.1 系统架构

面向多源异构的自然资源数据体系,按照“逻辑统一、物理分散”的原则,依据调查监测数据标准,向下提供数据清理整合提取,向上提供数据应用服务。平台依次分为基础环境层、数据层、服务层和应用层,如图1所示。

图1 系统架构框架图

基础环境层:依托宁波市城市大脑,基于政务云为平台运行提供网络环境、软硬件支持,同时基于现有的国土基础信息平台,可实现基础自然资源数据、社会经济数据共享,为平台的提供基础数据支撑。

数据层:将现有的多源异构数据进行整理处理,构建二三维一体化的调查监测数据库,针对空间数据进行转化提取,针对非空间数据进行结构转化。

服务层:作为应用层和数据层的桥梁,通过构建应用服务的形式为应用层提供调用接口,对数据层进行资源整合、集成、处理,主要包括基础地图服务、数据统计分析服务、三维分析服务和空间计算服务等。

应用层:实现调查监测成果立体化应用展示,包括地上地下三维立体化场景展示、计算分析、专题应用,提供决策辅助支撑。

2.2 数据组织和数据库设计

(1)数据组织

根据《自然资源调查监测体系构建总体方案》,试点区以三调成果和调查监测业务数据为核心内容、以数字高程模型(DEM)为三维基底,以高分辨率遥感影像为背景,按照梅山岛陆海资源三维空间位置,叠加行政界限、永久基本农田保护线、生态管控区等管理数据,分层分类后形成覆盖地上、地表、地下的自然资源立体时空数据模型,各类数据层内容如表1所示。

表1 梅山岛自然资源数据空间组织内容

(2)数据标准化整合与建设

已有资料中空间坐标系和格式不统一,首先对数据进行清洗整理,利用ArcGIS软件将所有数据坐标统一为2000国家大地坐标系(CGCS2000)。

按照自然资源部印发的《地表基质分类方案(试行)》[3]4类3级分级体系要求,通过标准地层编码映射,对地表基质模型的分层进行标准化组织,并对地下管线数据的管线编号和管点编号进行编辑修复,剔除掉重复编号,增加缺失编号。

2.3 系统功能设计

平台的主要功能包括立体空间数据浏览、查询、分类统计等模块。目前已实现桌面端,今后将对移动端进行进一步的开发和完善。

(1)立体浏览:提供三维场景的放大、缩小、漫游、旋转、重定位、视角切换等工具,通过对地面透明和矢量透明,可以浏览地表基质数据、地下管线数据等地表及地下资源(图2),并根据用户浏览视角实时显示地理坐标。

图2 地下视角浏览地下管线数据

(2)查询功能:点击三维模型进行属性查询,通过空间范围、属性字段等进行数据模糊搜索查询(图3)。

图3 三调数据按照土地权属模糊查询

(3)剖切功能:对地表基质模型进行任意位置和角度的剖切,立体展示地表不同高度不同类型基质的空间分布,并且可进行属性查询显示,如图4所示。

图4 剖切立体显示

(4)统计功能:主要针对三调数据,以街道或管理线为统计单元进行数据分类别统计,并在三维视角下联动展示,统计分析结果可生成饼图(图5),并生成Excel表格导出。

图5 三调数据按照土地权属模糊查询

(4)计算评估:围绕自然资源管理需求,实现三维场景下三调成果分析评估,并基于地形三维精确计算,实现淹没分析和水库库容计算,针对耕地资源、海洋资源探索实现旱改水分析和海岸线变迁分析。

3 关键技术研究

3.1 多源异构数据立体化展示

目前三维数据展示主要有两种方式,第一种通过直接加载模型文件并进行前台渲染,第二种采用三维瓦片数据服务的形式进行数据发布后再于前台渲染。由于前者方式需消耗大量资源,仅支持小范围模型展示,主流的方式主要采用后一种,如基于WebGIS开发的框架Cesium,利用3D Tiles技术,实现三维瓦片服务发布。

本系统集成了多种多源异构数据,主要包括倾斜模型数据,三维地形数据,无人船水下点云数据、基于基质采样点的地质拟合数据、三维地下管线等。由于Cesium仅满足三维数据加载,无法实现三维动态拟合、三维空间分析等要求,本文采用自主研发的阿拉图三维平台,采用不同工具进行不同空间数据的立体展示,基于TerrainBuilder将地形数据发布成三维地形瓦片;基于ObliqueModel工具将原始的三维倾斜(.osgb)、点云数据(.las)发布成三维瓦片;基于PiplelineBuilder将二维的管线数据,直接成生三维模型,并发布成三维切片服务;基于GeologicBodyTool直接基于不同深度的采样基质点实时拟合生成不规则三维地质体。

3.2 二三维数据一体化融合

一般通过图层开关控制三维数据层和矢量数据层的加载和展示,由于矢量数据贴在地形表面,而三维数据的高程往往高于地形,存在三维数据压盖地形的情况,无法同时展示。本文通过实时纹理贴图方式,将矢量数据作为三维数据的纹理,加载到三维数据表面上,同时通过获取二维数据的属性,即可关联到对应三维信息,解决三维数据无法属性查询、单体化等问题,实现二三维数据的数据和属性融合。

3.3 基于地形的三维精确计算

基于地形的三维空间计算是三维场景分析的重要支撑,本文研究的三维精确计算包括三维剖面计算、水库容积计算等,本文设计基于三维地形数据计算方法,主要步骤包括点位采样、获取高程、构建三维三角格网、计算求和等:

(1)点位采样,将平面查询范围内按照格网大小进行划分,并获取每个点平面坐标信息(x,y);

(2)获取高程,将采样点与地形数据进行相交计算获取点位高程;

(3)利用Turf.js工具,进行三角格网拟合;

(4)基于三角格网计算单元表面积,或者基于截面高度生成单元体块;

(5)对每个单元进行累计求和。

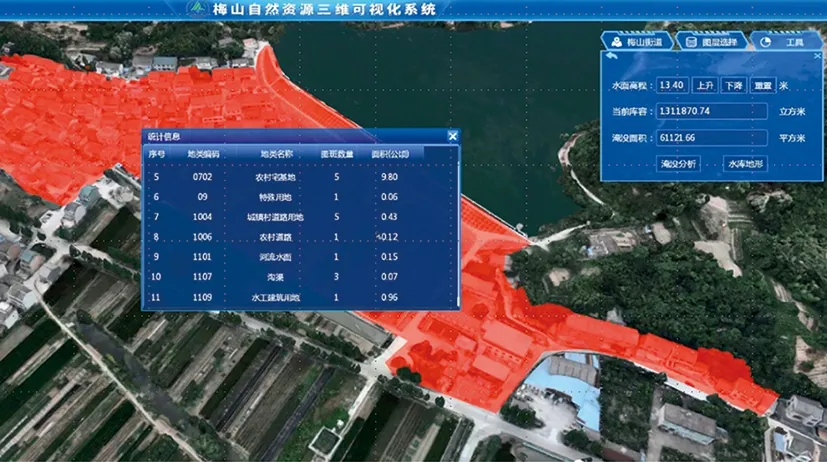

3.4 淹没分析

宁波几乎每年都有台风灾害,淹没分析是选取目标点和淹没缓冲区,根据目标点的高程值(水底高程),分析当水位上升超过水底高程时的淹没情况,计算分析淹没地类类型和淹没面积,为台风应急提供决策支撑,如图6所示。

图6 淹没分析

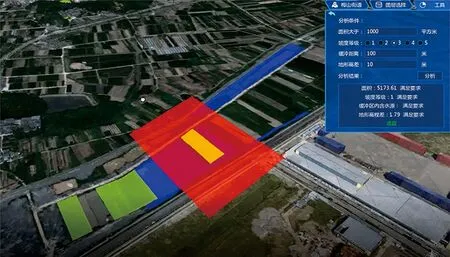

3.5 旱改水分析

作为耕地资源潜力分析的一种场景,选取一定范围内的旱地,通过设立附近是否有水源地、是否符合坡度小于25°要求、是否与水源地高差合理等条件,分析该旱地能否作为改造成水田的潜力,如图7所示。

图7 旱改水分析

3.6 海岸线变迁分析

海洋资源是宁波市重要的自然资源,通过加载2018年和2019年两期影像及海岸线数据,分屏设置独立精细场景进行联动操作,对不同时期的海岸线变化情况进行展示和分析对比,如图8所示。

图8 2016年和2019年海岸线变迁分析

4 结 语

本文以梅山作为试点,建设了自然资源三维“一张图”,搭建了自然资源三维可视化立体系统,探索了多源异构数据三维立体化展示,实现了专题三维场景分析,能够对自然资源立体化调查监测、灾害应急、资源潜力保护与利用提供信息化支撑,对提升自然资源现代化治理能力和治理水平具有重要意义。下一步将探索研究制定符合宁波实际的三维立体时空数据库建设方案和数据分类体系,持续完善自然资源调查监测数据库,并探索形成以“行政管理+技术手段”联动动态更新机制,保障自然资源三维立体时空数据的鲜活性,进一步深化三维分析功能,结合实际业务需求实现自然资源三维分析、时空演变与趋势预测等应用,在全市范围内形成可推广可复制的调查监测模式。