数字化转型与企业产能利用率*

——来自中国制造企业的经验发现

2022-09-01韩国高陈庭富刘田广

韩国高,陈庭富,刘田广

(东北财经大学 投资工程管理学院,辽宁 大连 116025)

一、引 言

在新一轮信息革命浪潮下,以“互联网+”、人工智能、大数据为代表的新兴数字技术蓬勃发展,数据成为与资本、劳动、土地等并肩的关键生产要素。数字技术推动实体经济与虚拟经济“跨界经营”,对传统产业造成“创造性破坏”(赵振,2015),催生出各种新产业、新业态、新模式,已成为促进实体经济转型升级和高质量发展的新动能(任保平,2021)。中国政府高度重视数字技术赋能实体经济,党的十九大报告指出要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”,2021 年政府工作报告也指出要“协同推进数字产业化和产业数字化转型”。传统企业纷纷抓住数字技术赋能的战略机遇,将数字化技术嵌入企业价值创造过程,实施数字化转型战略。近两年来在新冠疫情冲击下,数字化手段更彰显了其增强企业韧性、提升企业绩效的优势,现有研究已从企业专业化分工(袁淳等,2021)、企业全要素生产率(赵宸宇等,2021)、企业价值(黄大禹等,2021)和企业成长(倪克金和刘修岩,2021)等角度证明了企业数字化转型的积极效应。产能过剩是影响我国经济运行的重要问题,是谋求经济高质量发展的一大障碍,有效化解产能过剩不仅能激发经济活力,而且也能为中国如期实现“双碳”目标和经济高质量发展提供重要手段。随着数字技术与传统产业的持续深度融合,企业创新能力提升、内部治理优化和供需精准对接为缓解供给过剩提供了有利条件。在上述背景下,从产能过剩角度考察数字化转型的微观经济效应,不仅有利于加深对数字经济的理解,助力企业更好地完成数字化转型,也有利于加快我国传统动能的升级改造和新兴动能的培育发展。

现有文献主要从市场失灵和政府干预角度研究我国产能过剩成因,前者最具代表性的观点是投资“潮涌现象”,指出发展中国家的企业会对产业发展前景达成共识,信息不对称和不完全易出现投资“潮涌现象”,引发产能过剩(林毅夫等,2010)。但有学者指出企业识别有前景产业方面缺乏完全信息、无法解释过剩产业仍不断增加投资等现象(江飞涛等,2012;杨振,2013)。后者围绕我国在转轨经济中对企业投资行为的扭曲展开,认为财政分权、晋升激励等导致地区间主导产业雷同引发恶性竞争,地方政府利用廉价供地、税收减免、低价配置资源等政策性补贴手段干预企业决策,引发其过度投资和产能过剩(周黎安,2004;包群等,2017)。但以往研究较少从企业自身运营模式和业务形态重构角度探究产能过剩成因,数字技术的可再结合性,促使传统生产要素重构和嵌套连结(Holmström,2018),数字技术与传统要素之间形成相互赋能的内生系统,为企业组织管理和生产模式带来了深刻变革(Yoo 等,2010),提升了企业投资和生产决策的准确性,重塑了企业价值创造模式(Vargo 和Lusch,2016;戚聿东和肖旭,2020),因此有必要从数字化角度探究企业产能利用变动。

少有的几篇相关文献主要围绕信息通讯技术对产能利用率的影响展开,认为信息技术应用使得企业生产更加精确和灵活,供需间信息不对称下降,能促进企业技术创新、降低外部交易成本、强化信息共享和提高生产柔性,进而带来产能利用率提升(Marini 和Pannone,2007;Dana 和Orlov,2014;王永进等,2017;李后建,2017),但技能缺乏、设备陈旧、供电不稳和监管不力等问题也会削弱信息通讯技术的有效性(Teryima 和Ayegba,2015),影响其对产能利用率的作用效应。现有文献并未直接探究数字化转型对企业产能利用率的影响及机制,为此,本文在利用文本分析法构建企业数字化转型程度基础上,考察企业数字化转型对企业产能利用率的影响及其机理。研究表明:数字化转型能显著促进企业产能利用率提升;数字化转型主要通过促进技术创新、提高内部控制水平和缓解信息不对称促进企业产能利用率提升;在知识产权保护较强、信息基础设施水平较高地区和非国有、劳动密集型、融资约束低的企业样本中,数字化转型对企业产能利用率的提升效果更显著。进一步发现,数字化转型通过提升企业产能利用率,进而促进了企业经营绩效和环境绩效。

本文的边际贡献在于:(1)从微观角度将数字经济发展与供给侧结构性改革纳入统一的研究框架,深入剖析企业数字化转型与产能利用率之间的关系,丰富了企业数字化转型的经济效应,也为从微观层面化解产能过剩提供了新思路;(2)识别并实证检验了数字化转型对产能利用率的微观作用机制,发掘企业数字化转型能通过技术创新、内部控制和信息不对称等渠道影响企业产能利用率,拓展了现有相关研究;(3)基于企业层面和地区层面特征,考察了企业数字化转型对企业产能利用率的异质性效应,并进一步探究了企业数字化转型影响企业产能利用率的经济后果,不仅为数字经济助推供给体系质量改善提供了精准的改革方向,也为数字技术赋能实体经济、引领经济高质量发展提供了经验证据。

二、理论分析与研究假设

企业产能过剩的本质是“事前”建立的生产能力与“事后”实际产出发生偏离(王永进等,2017)。当企业产出大幅低于正常产能或其产品供给远超于市场需求时,将会造成企业产能闲置,因此,有效扩大产出、降低生产与需求错配程度对缓解产能过剩具有重要作用。企业数字化转型能增强技术创新能力、优化生产经营流程并降低内外部沟通成本(Dana 和Orlov,2014;赵宸宇,2021),为缓解企业产能过剩提供了可行路径。企业数字化能促进企业开展联合创新,充分整合创新资源(宋德勇等,2022),优化企业创新方向,提升创新效率;研发创新能进一步促进企业节约生产要素投入和降低生产成本(毛其淋和王澍,2022),同时有助于企业提高产品市场认可度,扩大企业市场份额,进而提高企业产能利用率。企业治理架构是确保企业预期产能与实际产出相一致的重要方面,强化企业内部治理能有效缓解委托代理问题,减少企业低效或无效投资行为;也能增强企业员工的责任感和参与度,鼓励其积极进行生产经营(何小钢等,2021)。企业数字化能强化对管理层投资行为的监督、提高决策与管理效率,同时良好的监管机制能促进企业生产管理流程优化和提高生产员工积极性,进而提升企业产能利用率。另外,数字化转型还能促进企业内外部环境和资源信息共享,有助于企业掌握市场环境的快速变化,优化企业投资决策过程,降低供需之间的信息不对称,进而缓解企业产能过剩(李后建,2017)。基于此提出假设H0:企业数字化转型能够提升企业产能利用率。

在创新模式上,数字技术可实现内外创新主体的即时交互,打破企业边界和地理位置界限,充分发挥不同创新主体间的比较优势,催生网络化协同制造新模式,实现开放式创新(赵宸宇等,2021);通过前沿技术能够抓取海量的客户行为信息,为企业技术创新指明方向(Huang 等,2017),降低创新的市场风险,强化企业技术创新动机。在创新资源上,数字化转型提升了知识获取的便利性,有利于企业充分整合创新资源,数据和知识等创新资源的跨界能有效推动“产学研”联动,推动研发设计环节和生产环节间的柔性对接。在创新效率上,数字化转型能重构技术创新业务流程,构建产品“数字孪生”模型,降低研发试错成本,缩短研发设计周期;数字化研发部门和生产部门之间存在内生的反馈效应和循环累积效应,能推动数字技术与技术创新共同攀升(韩先锋等,2014)。企业通过生产环节的技术创新,能有效优化传统工艺流程,提升生产环节的连结效率,降低生产成本;而且通过技术创新能增加产品功能和附加值,提升产品质量(王永进和施炳展,2014)。较低的生产成本和较高的产品质量有利于增加竞争优势,破除产品同质化困境,引导新的消费需求,抢占更多市场份额,从而提升企业产能利用率。基于此提出假设H1:企业数字化转型通过促进技术创新进而提升企业产能利用率。

数字化改造可准确评估各环节的工作绩效,有利于企业对内部控制环节的定向优化调整,靶向解决内部控制中的缺陷问题,提升内部控制成效。数字化转型能实现产品全生命周期各环节的及时交互,减少传递过程信息失真,形成长效的闭环反馈机制(肖红军等,2021)。数字技术使企业内部利益相关者之间形成信息真空,减少企业管理者的盈余管理行为,提供真实的经营成果和财务报告,客观评估企业面临的特质风险,提升内部控制信息质量(方红星和陈作华,2015)。数字技术能将内部控制体系与业务体系融合嵌套,并将内控管理深入业务操作细节,主动识别潜在的内控风险,形成前瞻性预警(倪克金和刘修岩,2021)。企业内部控制水平提升能形成良好监督机制,缓解委托代理机制下的机会主义倾向和道德风险问题,促使管理层从企业利润最大化角度安排企业生产经营行为,规避出于激进的风险偏好而引致的过度投资行为(李万福等,2011);另外,内部控制通过合理激励机制,充分调动员工生产积极性,提高劳动效率,进而提升企业产能利用率;合理的激励机制也可有效提升管理层工作绩效,充分感知和预判外界的经济条件变化,以有效防范系统风险,合理安排产能,避免出现过剩。基于此提出假设H2:企业数字化转型能通过提升内部控制水平而提升企业产能利用率。

数字挖掘技术能将产品全生命周期过程进行数字归档,通过对海量、非标准化、非结构化数据的处理(吴非等,2021),为企业管理层的生产经营和投资决策提供真实数据,有利于企业及时洞察外部信息,获得业务前沿消息,缓解企业与外部信息不对称。企业也能通过数字化手段向外部传递经营信息(黄大禹等,2021),为企业带来强关注度,改善市场预期。信息不对称降低有利于企业充分识别市场机遇与项目风险,减少投资失误,降低资源浪费,提升企业投资效率;信息透明度增加有利于企业把握市场动态变化,让交易者更易获得需求信息,精准匹配目标客户,减少信息搜寻成本,提高交易效率(Chaney,2014),缓解产能过剩问题;同时信息透明有助于识别多样化和个性化市场需要,实现产品优化升级,避免落入市场同质化竞争(易靖韬和王悦昊,2021);信息透明度增加也有利于外部利益相关者有效了解企业生产经营状况,缓解委托代理问题,并有效引导市场需求预期,提高供需匹配程度,进而促进企业产能利用率提升。基于此提出假设H3:企业数字化转型能通过缓解信息不对称进而提升企业产能利用率。

三、研究设计

1.样本选择与数据来源。本文选取2007−2020 年沪深A 股制造业上市公司为研究样本,剔除了样本期内被ST处理、*ST处理的上市公司当年数据,剔除财务数据缺失样本。为避免异常值的影响,对所有连续变量在1%和99%分位上进行缩尾处理。文本分析所需年度报告来源于上海证券交易所和深圳证券交易所官网,其余财务数据均来源于国泰安数据库。

2.变量选取。

(1)被解释变量:产能利用率(CU)。借鉴Greenwood 等(1988)和余淼杰(2018)的分析框架,从资本使用角度测算制造业企业产能利用率,设定生产函数如下所示:

进一步根据Greenwood 等(1988)、Burda 和Severgnimi(2014)的做法,利用指数函数形式展示折旧率与产能利用率之间的关系,于是有:δfit=δ(hfit)=,其中为产能利用率达到1 时对应的资本折旧率,即为资本折旧率的上限;η代表产能利用率对资本折旧率的弹性且取值大于0,最终得到产能利用率测度公式:

结合式(5)和式(6)进一步可得产出yfit满足:

参考Ackerberg 等(2015)做法,分两步矩条件进行估计,利用GMM方法估计得到各项参数α0、β1、β2和η,利用参数值求得企业产能利用率。测算过程中涉及的产出利用上市公司平减后的营业收入衡量;劳动投入利用企业员工总数衡量;中间投入利用平减后的主营业务成本+销售、财务、管理费用–本期固定资产折旧–劳动者报酬计算;资本投入借鉴张天华和张少华(2016)的做法,利用永续盘存法计算,具体如下:①计算历史年份的固定资产原值增长率。使用1987−2020 年的分省份分行业固定资产原值,计算得到 1987−2020 年固定资产原值增长率。②估计企业成立年份(即基期)的实际资本存量。以分省份分行业的固定资产原值增长率近似企业的资本存量增长率,结合企业首次出现在数据库时的固定资产净值,按照企业年限倒推出企业在成立年份时的固定资产净值。在此基础上,利用固定资产投资价格指数对固定资产净值进行平减;其中1987 年之前成立的企业,按1987 年成立计算。③推算样本期内的实际资本存量。得到基期实际资本存量后,对企业各期固定资产净值变化量进行价格平减并累加估计企业实际资本存量。另外,鉴于行业间存在技术特征和生产设备差异,应在可实现范围内尽可能细分行业数据求解,因此按证监会二级行业划分标准测算各行业的企业产能利用率。①行业划分标准采用中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订》。

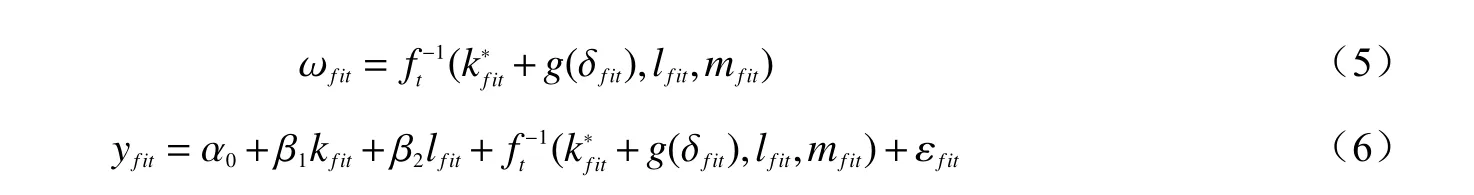

(2)关键解释变量:数字化转型程度(DIGI)。借鉴赵宸宇(2021)的研究,采用文本分析法来构造,利用Python对上市公司年度报告中经营情况分析部分②由于不同年份上市公司年报结构存在差异,2007–2014 年、2015 年、2016–2020 年的上市公司年报分别基于“董事会报告”“管理层讨论与分析”“经营情况讨论与分析”部分进行提取。进行文本分析,统计与企业数字化转型相关的关键词词频,并将其归结为数字化技术应用、互联网商业模式、智能制造以及现代信息系统四个维度(如图1 所示),将四个维度的词频数据分别进行标准化处理后,利用熵值法来合成企业数字化转型指标。

图1 企业数字化转型指标关键词选取

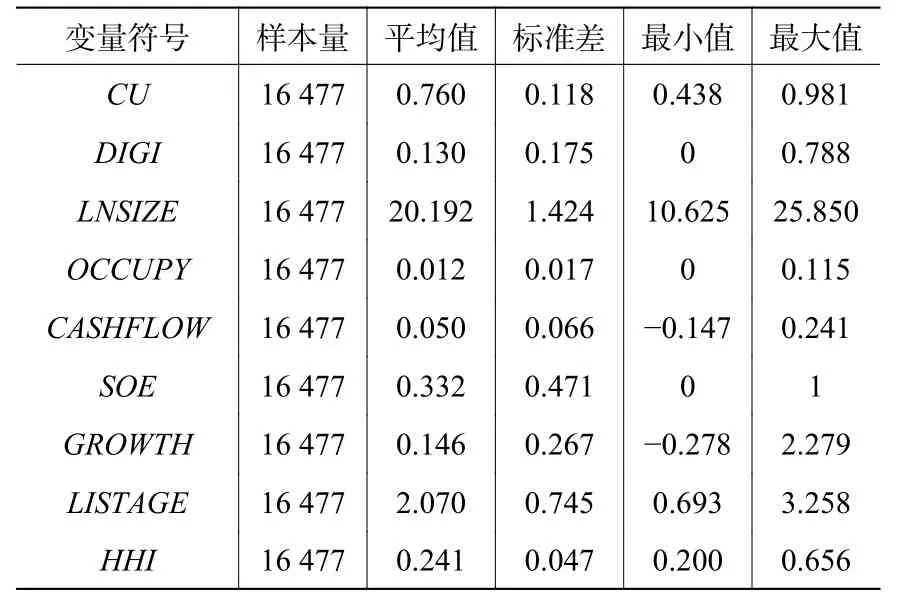

(3)控制变量。企业规模(LNSIZE)为企业固定资产净值的自然对数值;大股东资金占用(OCCUPY)为企业其他应收款与总资产之比;现金流比率(CASHFLOW)为企业经营活动产生的现金流净额与总资产之比;是否为国有企业(SOE),根据企业实际控制人和股权性质判断,若为国有企业该变量定义为1,否则定义为0;成长速度(GROWTH),以总资产增长率表示;上市年限(LISTAGE)为当年年份–上市年份加1 的自然对数值;行业竞争程度(HHI),以行业赫芬达尔指数表示。表1 给出了变量的描述性统计结果。

表1 描述性统计结果

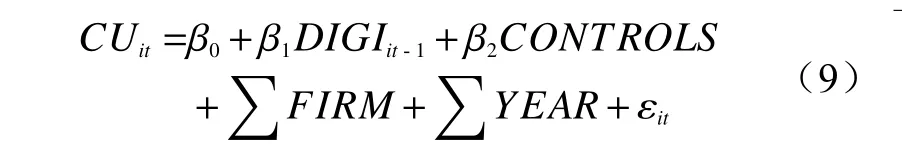

3.模型设定。为缓解内生性问题,并考虑到数字化转型对企业产能利用率的影响具有一定的时滞性,对企业数字化转型做滞后一期处理,具体模型设定如下:

其中:CUit、DIGIit-1分别代表企业i在t期的产能利用率和t−1 期的数字化转型程度,CONTROLS为一系列控制变量,ΣFIRM、ΣYEAR分别代表企业固定效应和年份固定效应,εit为随机误差项。数字化转型程度(DIGIit-1)的系数β1为本文关注重点,如果β1>0 表示数字化转型对企业产能利用率具有正向影响,反之亦然。

四、实证结果分析

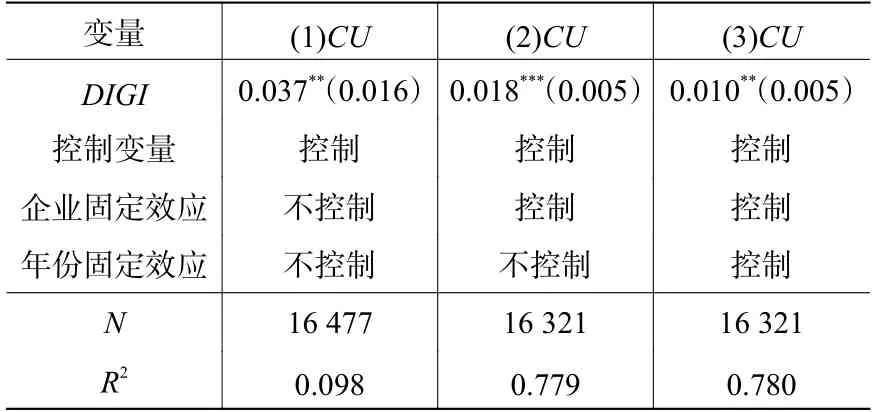

1.基准回归结果分析。表2 报告了基准模型的结果,列(1)−列(3)为逐步控制企业固定效应和年份固定效应的结果,各列中数字化转型程度(DIGI)的系数均显著为正,说明企业数字化转型能显著提升企业产能利用率,假设H0 得到验证。

表2 基准回归结果

2.稳健性检验。

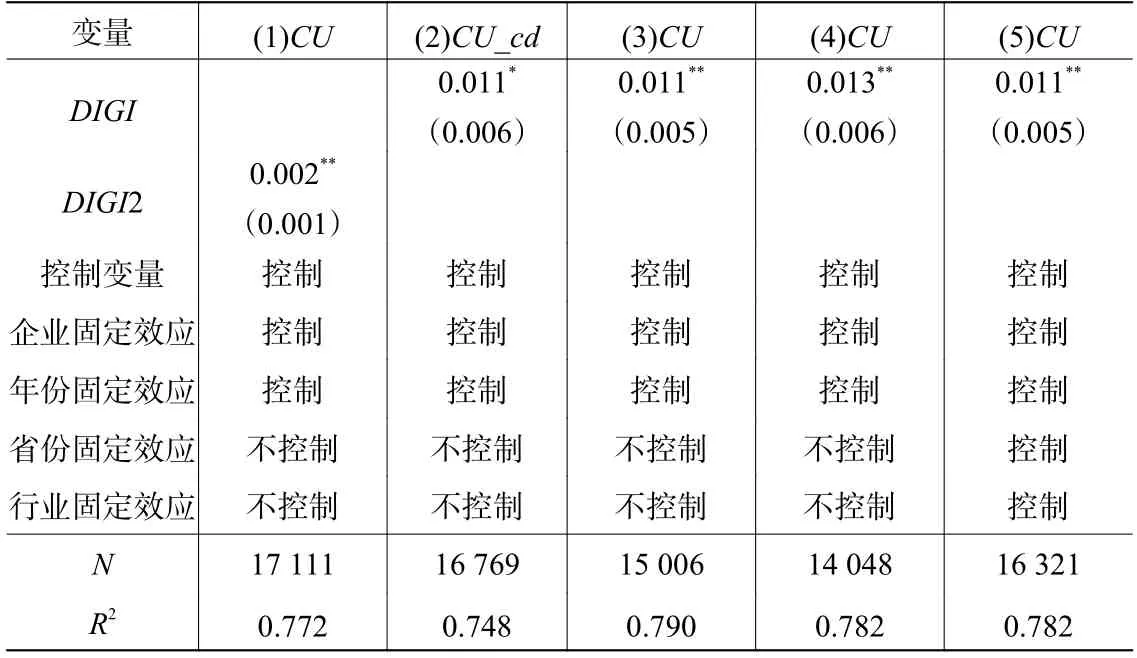

(1)替换关键解释变量。借鉴吴非等(2021)做法,对上市公司年度报告所有内容进行文本分析,加总企业数字化相关词汇频数构建数字化转型程度指标(DIGI2),重新估计模型,结果如表3 列(1)所示,可见企业数字化转型程度(DIGI2)的系数仍显著为正。(2)替换被解释变量。参考刘斌和赖洁基(2021)做法,采用基于C–D生产函数的随机前沿分析法测算企业产能利用率(CU_cd),重新估计模型,结果如表3 列(2)所示,可见企业数字化转型程度(DIGI)的系数仍显著为正。(3)排除金融危机干扰。重大金融事件冲击会影响企业的财务状况,进而阻碍数字化转型进程,导致模型估计偏误。因此,剔除2008 年和2009 年的样本后重新估计模型,以排除2008 年国际金融危机对数字化转型的冲击,结果如表3 列(3)所示,企业数字化转型程度(DIGI)的系数仍显著为正。(4)剔除直辖市样本。鉴于直辖市的经济与政策存在特殊性,为规避直辖市对辖区企业的税收优惠和专项激励与其他地区企业形成差异,剔除直辖市企业样本后重新估计模型,结果如表3 列(4)所示,企业数字化转型程度(DIGI)的系数仍显著为正。(5)控制行业特征与地区特征。在控制企业固定效应基础上,进一步控制行业和省份固定效应,以控制行业特征变量和省份特征变量对企业产能过剩的影响,结果如表3 列(5)所示,企业数字化转型程度(DIGI)的系数仍显著为正。以上结果均说明本文的结论是稳健的。

表3 稳健性检验的估计结果

3.内生性问题。虽然对企业数字化转型做了滞后处理可缓解模型由互为因果引发的内生性问题,但模型仍可能存在遗漏变量偏误而带来的内生性问题,为此,利用以下两种方法来缓解模型的内生性问题。

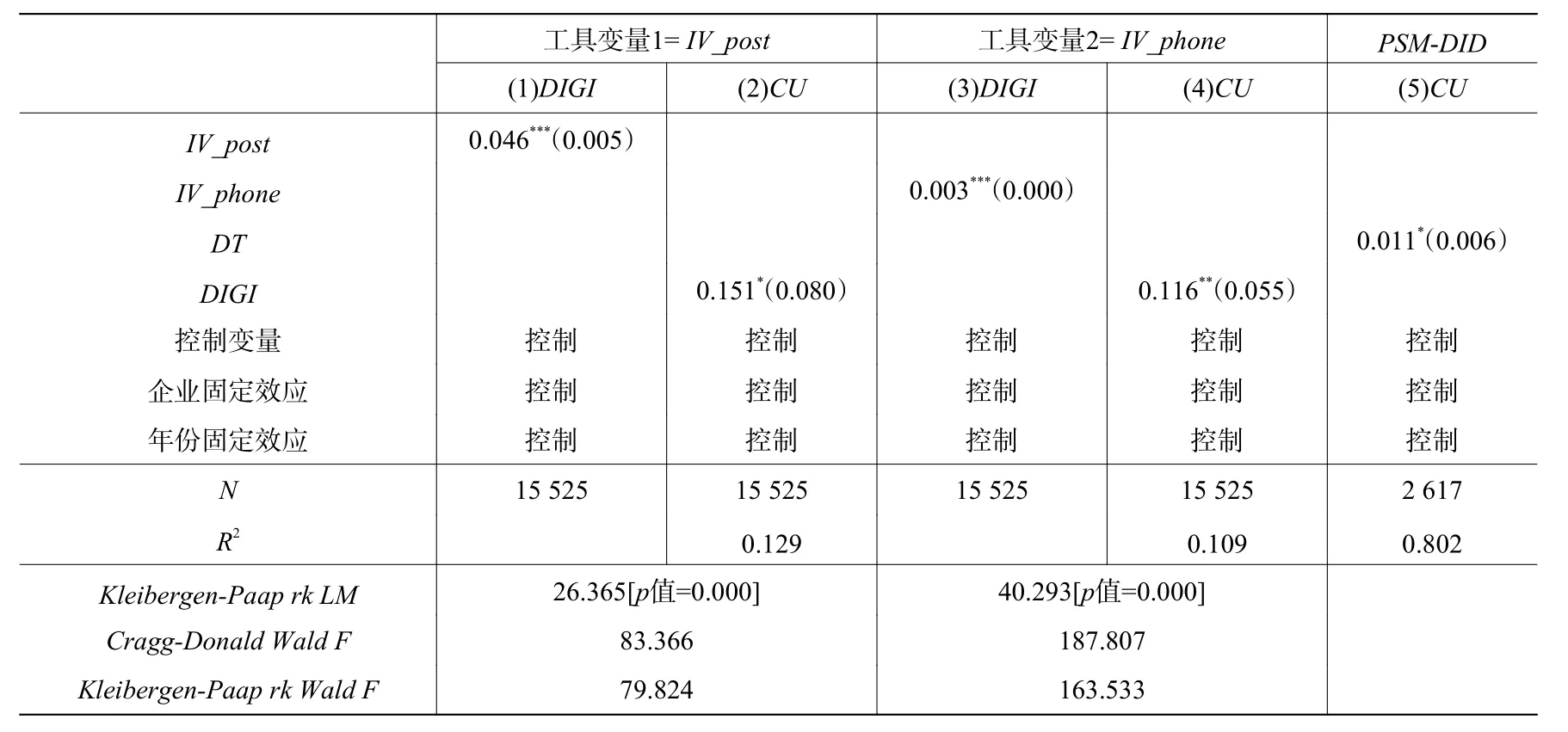

(1)工具变量法。借鉴黄群慧等(2019)、袁淳等(2021)的做法,采用历史上的邮电数据作为企业数字化转型的工具变量。具体地,初步选取各城市1995 年每万人邮局数量和每百人固定电话数量作为企业数字化转型的工具变量,企业所在地历史上的通信方式会通过使用技术和习惯养成等方面影响企业对信息技术的应用程度,满足工具变量相关性原则;同时历史上的邮电数据对企业产能利用率的影响逐渐消失,难以产生直接关联,满足工具变量外生性原则。考虑到各城市1995 年邮局数量和固定电话数量均为截面数据,难以作为面板数据的工具变量,本文最终选取1995 年各城市每万人邮局数量和每百人固定电话数量分别与滞后一期的全国互联网投资额的交叉项,作为企业数字化转型程度的工具变量,分别记为IV_post、IV_phone。工具变量法的估计结果如表4 列(1)−列(4)所示,Kleibergen-PaaprkLM统计量均显著拒绝识别不足假设,Cragg-DonaldWaldF和Kleibergen-Paap rkWald F统计量均大于Stock-Yogo检验10%的临界值,拒绝弱工具变量的原假设,说明工具变量合理可靠。列(2)和列(4)的估计结果显示企业数字化转型程度(DIGI)的系数均显著为正,本文结论仍成立。

表4 内生性检验的估计结果

(2)PSM−DID方法。为进一步缓解模型的内生性问题,本文还利用倾向得分匹配(PSM)和双重差分(DID)进行估计。过程如下:首先,利用倾向得分法为数字化转型的样本企业匹配一组在企业特征接近但未进行数字化转型的样本企业,选取大股东占用(OCCUPY)、成长速度(GROWTH)、资产周转率(ATO)、管理费用率(MFEE)、股权制衡度(BALANCE)、行业竞争程度(HHI)、税收负担(TL)、行业(INDUSTRY)和年份(YEAR)作为协变量进行倾向得分匹配。其次,对倾向得分匹配过程中的所有协变量进行平衡性检验,匹配后所有协变量的标准化偏差得到大幅改善,通过了平衡性检验。最后,利用双重差分(DID)来比较和检验产能利用率在两组样本中的差异。考虑到在企业年报中爬取的关键词可能包含企业对未来数字化转型的预期投入,且数字化转型对企业产能利用率可能存在滞后效应,将双重差分的交互项滞后一期,与基准模型一致。考虑到企业数字化转型是一种渐进式行为,具有时间上的连续性,本文剔除了滞后一期数字化转型程度大于0 而在随后年份为0 的企业样本。在此基础上,以滞后一期的数字化转型程度为标准,将样本期内进行数字化转型的企业作为实验组(du=1),将未进行数字化转型的企业作为控制组(du=0);设置年份虚拟变量ldt,如果企业在滞后一期及之后年份进行数字化转型则ldt=1,反之则为0,设定DTit-1=du×ldt,该交叉项为企业是否进行数字化转型的虚拟变量,其估计系数大小可描述企业数字化转型对实验组与控制组影响的差异,模型具体如下:

双重差分模型应满足平行趋势假设条件,即在企业数字化转型前,实验组样本与控制组样本的产能利用率应具有一致的变动趋势。为此,构建如下模型进行平行趋势检验:

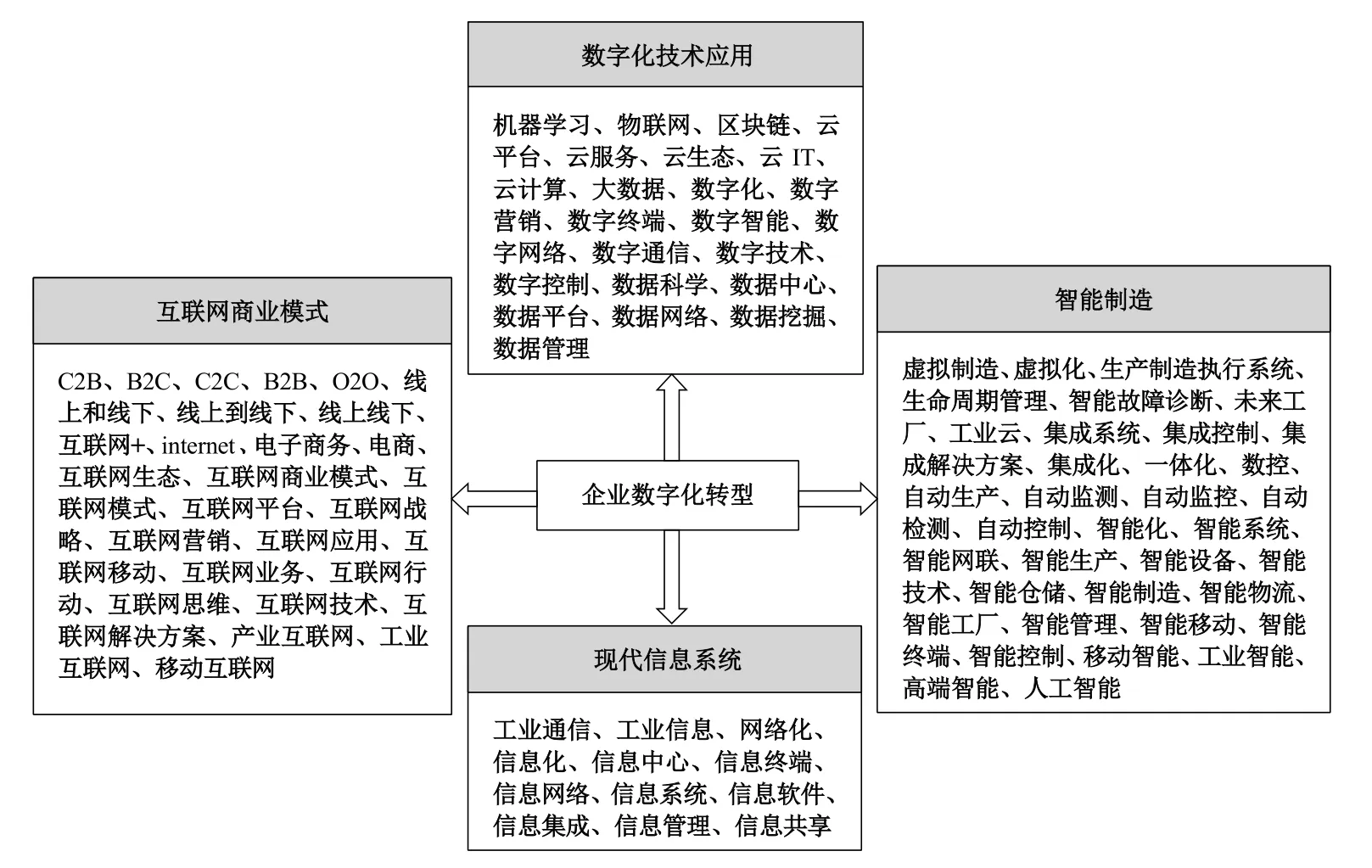

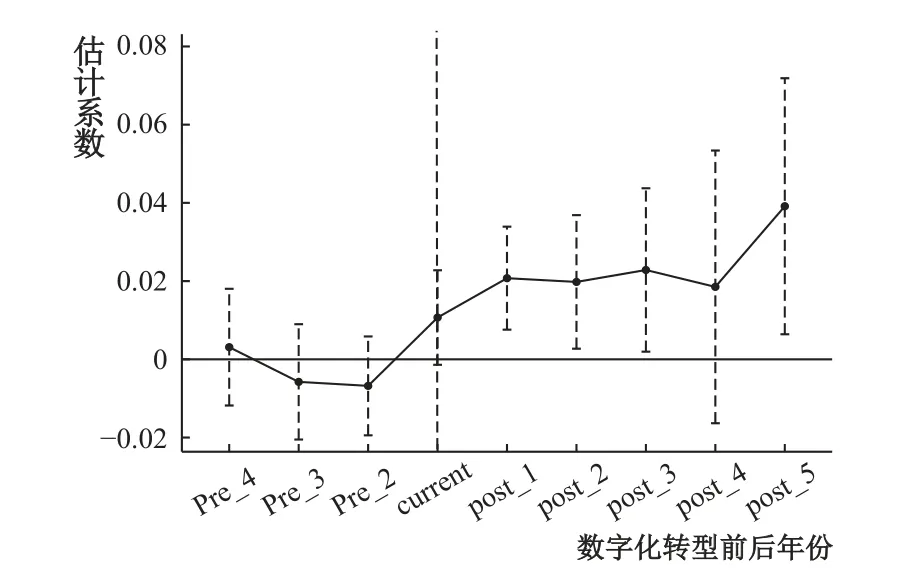

其中,current表示企业首次在滞后一期进行数字化转型的时间变量,以其为时间基准,pre_i与post_i分别表示企业数字化转型前后第i年的时间变量,令pre_4 表示企业数字化转型前4 年及以前的时间变量,post_5 表示企业数字化转型后5 年及以后的时间变量。为避免共线性,在剔除企业数字化转型前1 期数据之后进行模型估计,系数β和γ表示相应时期实验组与控制组产能利用率的差异。由图2 可见,在数字化转型之前,实验组与控制组不存在明显差异,满足平行趋势假设;在数字化转型后,系数β呈显著增长趋势,表明企业数字化转型对产能利用率具有显著促进效应。

图2 平行趋势检验图

PSM-DID的结果如表4 列(5)所示,可见数字化转型的虚拟变量(DT)的系数显著为正,说明利用双重差分模型缓解模型内生性后,数字化转型仍显著提升了企业产能利用率。

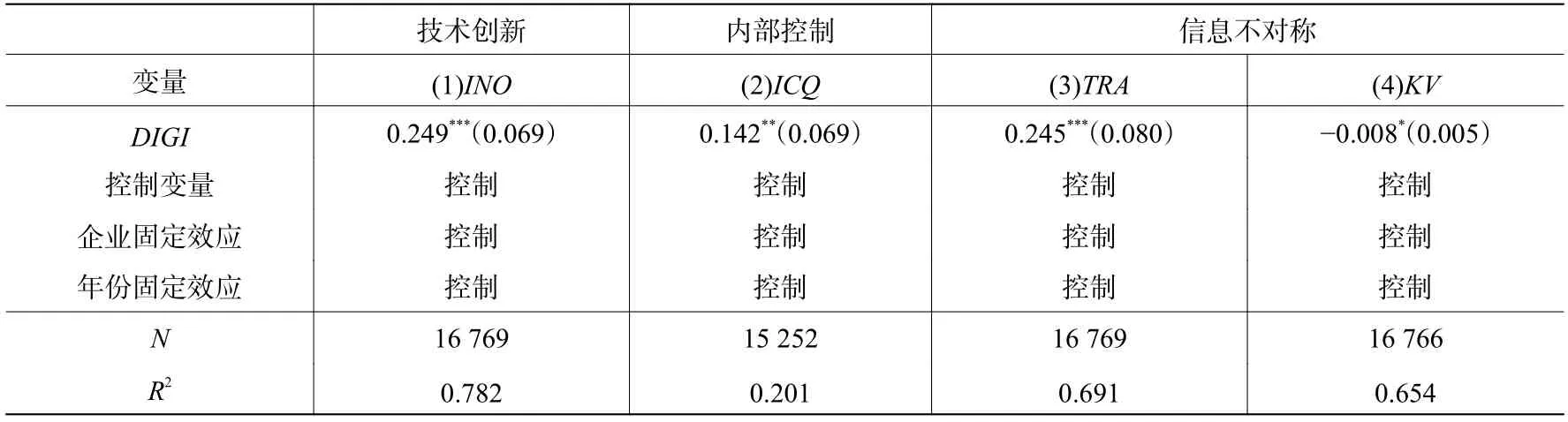

4.机制检验。根据前文理论分析,进一步检验数字化转型对企业产能利用率的影响机制,对以下中介变量作为被解释变量分别进行回归:技术创新(INO)采用企业每年专利授权数加1 的自然对数值表示;内部控制水平(ICQ)采用“迪博·内部控制信息披露指数”加1 的自然对数值表示;信息不对称采用两个指标衡量:一是分析师跟踪人数加1 的自然对数值(TRA)衡量企业对外界信息的捕获能力,二是采用信息披露质量(KV)衡量外界对企业信息的获取能力。借鉴林长泉等(2016)的研究,信息披露质量采用KV度量法衡量,KV值越小,表明公司披露信息质量越好。

机制检验的估计结果如表5 所示。表5 列(1)为企业数字化转型程度(DIGI)对技术创新(INO)的回归结果,可见企业数字化转型程度(DIGI)的系数显著为正,说明数字化转型显著促进了企业技术创新。数字化转型能高效整合外部创新资源,快速便捷连结创新主体,实现开放式创新,使企业产品拥有生产成本和产品质量的双重优势,提高市场份额,进而提升企业产能利用率。列(2)是企业数字化转型程度(DIGI)对内部控制水平(ICQ)的回归结果,可见企业数字化转型程度(DIGI)的系数显著为正,即数字化转型提升了企业内部控制水平。企业运用数字化手段能优化业务流程,降低企业运营成本,继而增加市场定价权,扩大市场份额;另外,企业数字化转型能实现委托人和代理人的完全信息,促使代理者的管理决策从企业利益最大化出发,减少低效或无效投资,进而提高企业产能利用率。列(3)和列(4)是企业数字化转型程度(DIGI)对信息不对称两个方面的回归结果,可见企业数字化转型程度(DIGI)对前者(TRA)的系数显著为正,说明数字化转型促进了企业对外部信息的获取能力。企业数字化转型程度(DIGI)对后者(KV)的系数显著为负,说明数字化转型促进了外部对企业信息的获取能力,两列结果均表明数字化转型缓解了企业信息不对称。企业数字化转型通过大数据分析手段可动态把握市场变化,反向驱动企业生产决策,减少企业为应对未来需求变化而产生的“窖藏行为”,缓解由行业前景共识而带来的“投资潮涌”;也有助于外界投资者准确把握企业经营信息,有效引导市场预期,减少过度投资和供求不匹配,提升企业产能利用率。综上,企业数字化转型能通过促进企业创新、提高内部控制水平和缓解信息不对称对企业产能利用率发挥促进作用,假设H1−H3 得到验证。

表5 机制检验的估计结果

5.异质性效应分析。

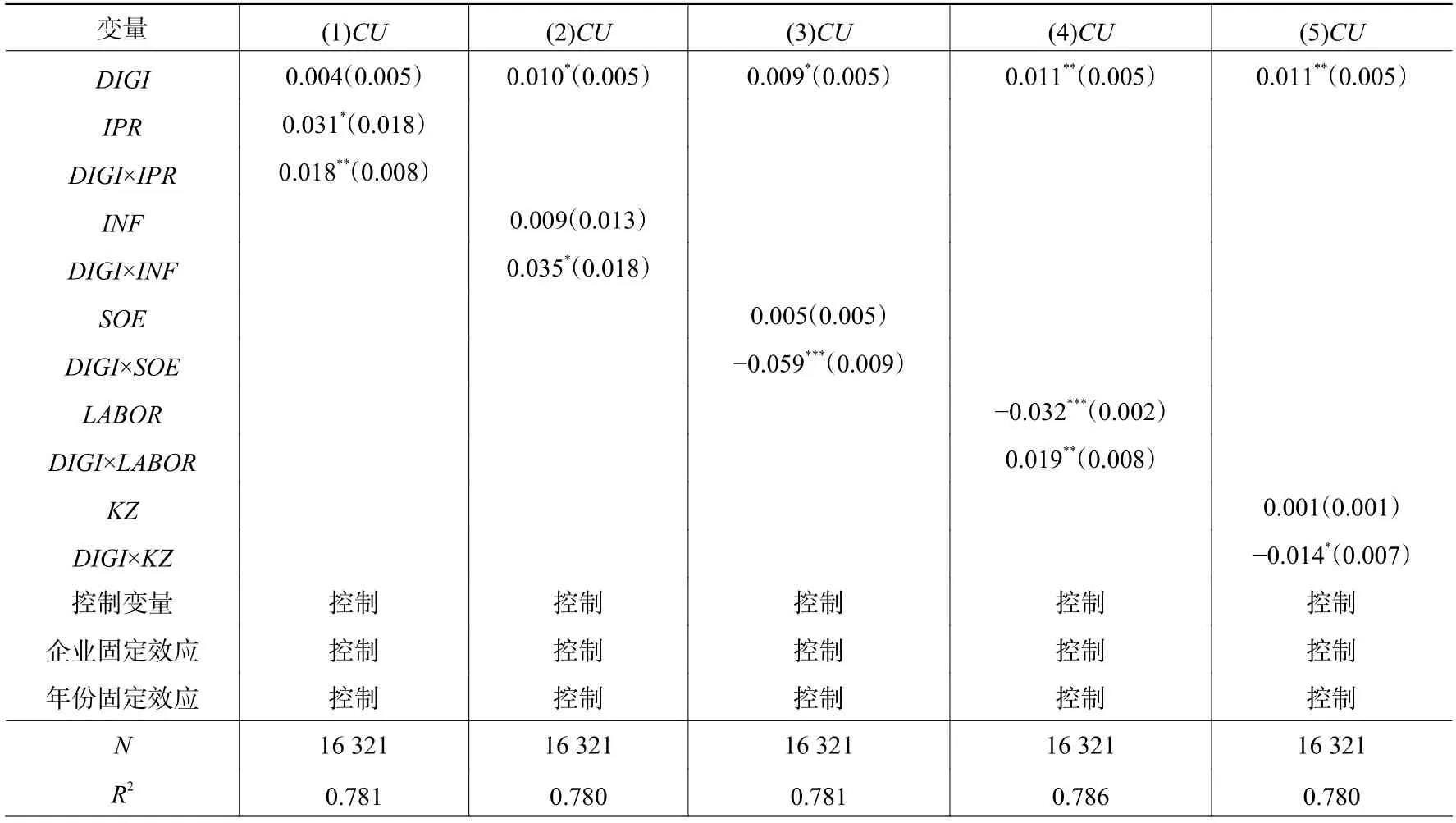

(1)知识产权保护强度的异质性。本文利用省份专利侵权纠纷结案比率衡量地区知识产权保护强度,构建地区知识产权保护强度虚拟变量(IPR),若企业所属省份的结案比率高于中位数,属于知识产权保护较强地区的企业,则IPR取值为1,否则取值为0。在基准模型中引入交叉项DIGI×IPR,结果如表6 列(1)所示,数字化转型程度(DIGI)的系数为正,交叉项DIGI×IPR的系数也显著为正,说明相较于知识产权保护较弱地区,数字化转型更能提升知识产权保护较强地区企业的产能利用率。在知识产权保护较强的地区,严格的行政和法律手段能降低技术窃取风险,激发企业技术创新动力(Teece,1986),推动企业数字化转型整合研发资源与技术创新能力提升,提高产品附加值与市场竞争力;同时知识产权保护能优化制度环境,促使企业内部控制人主动披露企业内部经营真实情况和企业资源现状(李莉等,2014),缓解企业内外部信息不对称问题,从而更大幅度提升企业产能利用率。而在知识产权保护较弱的地区,由于实施侵权行为的潜在收益大于违法成本,企业更倾向于模仿而非自主创新,加剧产品同质化现象,弱化了数字化转型的产能利用率提升效果。

表6 异质性效应的估计结果

(2)信息基础设施水平的异质性。本文采用省份单位面积长途光缆线路长度衡量地区信息基础设施水平,构建地区信息基础设施水平虚拟变量(INF),若企业所属省份的信息基础设施水平高于中位数,属于信息基础设施水平较高地区的企业,则INF取值为1,否则为0。在基准模型中引入交叉项DIGI×INF,结果如表6 列(2)所示,数字化转型程度(DIGI)的系数显著为正,交叉项DIGI×INF的系数也显著为正,说明相较于信息基础设施水平较低地区,数字化转型更能促进信息基础设施水平较高地区企业的产能利用率提升。完善的信息基础设施为加速企业数字化转型提供了强有力支撑,有助于搭建区域内的互联网生态体系,增强地区内部企业和市场之间的交互,降低企业外部知识的获取成本,推动企业数字化整合外部创新资源,提升企业创新绩效,进而提升企业产能利用率。而信息基础设施落后地区,数字化商业生态体系发育不充分,企业数字化转型对外部创新资源的整合效果较差,降低了企业内外交互的灵敏度,弱化了数字化转型的产能利用率提升效果。

(3)股权性质的异质性。本文基于实际控制人和股权性质将样本划分为国有企业与非国有企业,并构造股权性质虚拟变量(SOE),当企业属于国有企业时,SOE取值为1,否则取值为0。在基准模型中引入交叉项DIGI×SOE,结果如表6 列(3)所示,数字化转型程度(DIGI)的系数显著为正,交叉项DIGI×SOE的系数显著为负,说明相较于非国有企业,数字化转型对国有企业产能利用率的提升作用更小。国有企业天然的政企联系使其获得更多的政策扶持、税收优惠与信贷资源等,弱化对外界竞争压力的感知,导致国有企业缺乏主动创新动力,难以利用数字化转型的信息优势进行技术创新,因此,国企数字化转型提升产能利用率的效果相对更小。此外,在国有企业终极控制人缺失与内部监督机制不完善的背景下,管理层为满足自身利益需求会主动规避数字化流程(马新啸等,2021),使得数字化转型的内部控制质量提升效果大打折扣;并且国有企业所有者缺位和政府隐形担保使其信息透明度较差(黄超和黄俊,2016),导致外部市场难以有效了解国有企业的经营与产品情况,进而限制企业市场份额增长,这种企业与市场间的信息不对称会导致国有企业数字化转型提升产能利用率的效果较小。而非国有企业在市场竞争压力下会主动利用数字化转型进行技术创新,优化资源配置,提升内部控制水平;为获取更多信贷支持,非国有企业会主动增加风险信息披露(王雄元和曾敬,2019),数字化转型对企业产能利用率的提升幅度更大。

(4)要素密集度的异质性。利用资本密集度的中位数将企业划分为劳动密集型与资本密集型,并构造要素密集度虚拟变量(LABOR),若企业资本密集度小于中位数,属于劳动密集型企业时,LABOR取值为1,否则为0。在基准模型中引入交叉项DIGI×LABOR,结果如表6 列(4)所示,数字化转型程度(DIGI)的系数显著为正,交叉项DIGI×LABOR的系数也显著为正,表明数字化转型更能提高劳动密集型企业的产能利用率。随着我国人口红利减退,劳动密集型企业面临更大的劳动力成本上涨压力,数字化转型能通过“机器换人”优化劳动密集型企业要素投入结构,提升要素配置效率,降低生产成本,增加市场份额。此外,数字化转型能准确计量劳动密集型企业员工的工作绩效,激发员工潜力,提升劳动生产率,进而更大程度提升产能利用率。而资本密集型企业的生产要素偏向于技术和资本,资产专用性较高,企业对资产数字化改造的调整成本较大(李婉红和王帆,2022),数字化带来的技术更迭和设备改造对产能利用率的积极效应需较长时间才能充分体现,导致数字化转型对企业产能利用率的提升效果未充分发挥。

(5)融资约束的异质性。利用KZ指数衡量融资约束,构造融资约束虚拟变量(KZ),当企业KZ指数高于中位数时,属于融资约束较高企业,KZ取值为1,否则为0。在基准模型中引入交叉项DIGI×KZ,结果如表6 列(5)所示,数字化转型的系数显著为正,交乘项DIGI×KZ的系数显著为负,表明相较于融资约束较低企业,数字化转型对融资约束较高企业产能利用率的提升作用更小。在融资约束较高企业,资金缺乏会限制企业创新投入与资源配置的灵活性,降低资本与劳动等要素的边际产出,无法为企业与外部沟通提供资金支持,降低了数字化转型对产能利用率的提升效果。而融资约束较小企业具有充盈的资金来源,能为企业数字化转型提供良好的条件支撑,激发企业自身研发与协同研发动力,也能支持生产线及时改造,实现技术创新成果的即时批量化生产,促使企业在产品市场上实现差异化,抢占市场份额;同时充足资金来源能为企业与外部交互提供经费支持,缓解信息不对称,更大程度激发数字化转型对企业产能利用率的提升作用。

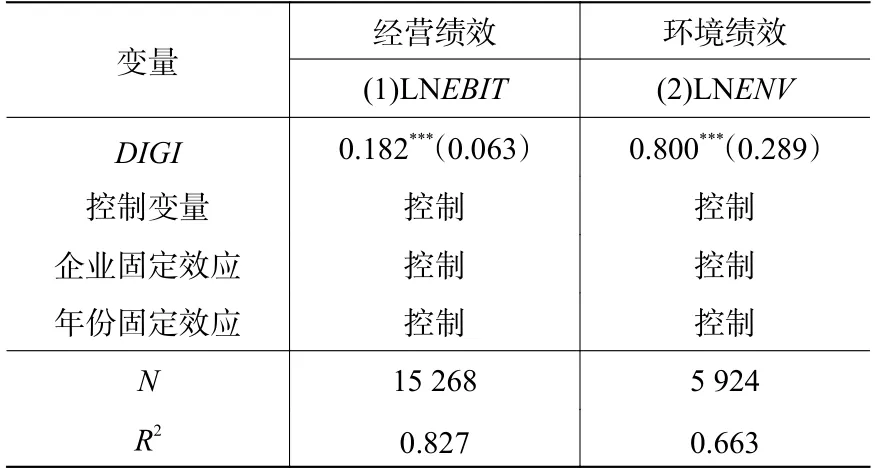

6.进一步讨论:数字化转型的经济后果分析。产能过剩通常会引发市场出现恶性价格竞争,造成企业效益大幅下滑和环境污染恶化等问题,那么,数字化转型促使企业产能利用提升后是否会影响企业经营业绩并促使环境改善就值得关注,为此,本文进一步分析企业数字化转型对企业经营绩效和环境绩效的影响,估计结果如表7 所示。

表7 列(1)的被解释变量是企业经营绩效,采用息税前利润的自然对数值(LNEBIT)来衡量,该指标能够剔除企业融资能力对经营绩效的影响;列(2)的被解释变量是企业环境绩效,采用企业环境资本支出加1 的自然对数值(LNENV)来衡量,相对于单一的环境绩效指标,企业在环保方面的资本支出更能准确地衡量环境绩效。从表7 的估计结果可知,首先,数字化转型所带来的企业产能利用率提升会增加企业经营绩效。产能利用率提升带来闲置要素的充分利用,将生产要素用于生产和技术创新,获得更高的要素边际报酬;同时产能利用率提升减少了库存支出,提高了产品供给能力及其附加值,拓宽了企业利润空间,导致企业生产和经营绩效提升。其次,数字化转型带来的企业产能利用率提升会增加企业环境绩效。产能利用率提升减少了要素粗放利用和资源浪费,实现了要素的集约化利用,降低单位产品的能源消耗,减少环境污染物排放;同时产能充分利用会促进企业利润水平提升,为企业采用清洁生产技术、推动绿色创新提供资金支持,且产能提升与规模扩张也降低了企业环境污染治理的单位平均成本,具有节能减排的规模效益。由此,企业数字化转型会促进企业经营绩效和环境绩效提升,带来积极的经济后果。

表7 数字化转型对企业绩效影响的估计结果

五、结论与政策建议

数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生出各种新产业、新业态、新模式,为实体企业生产运营模式带来巨大变革,数字化转型或许能成为实体企业有效化解产能过剩的重要抓手。在此大背景下,本文运用2007–2020 年中国制造业上市公司数据,考察了企业数字化转型对企业产能利用率的影响及其机理。研究发现:企业数字化转型能显著提升企业产能利用率,经过一系列的稳健性检验和内生性检验后,结论依然成立。机制检验表明:企业数字化转型主要通过促进技术创新、提升内部控制水平以及缓解信息不对称来提升企业产能利用率。异质性分析表明:在知识产权保护较强、信息基础设施较完善地区和非国有、劳动密集型、融资约束较低的企业样本中,企业数字化转型对企业产能利用率的提升效果更显著。经济后果分析表明:数字化转型对企业产能利用率的提升能增加企业的经营绩效和环境绩效。

结合上述研究结论,提出如下政策建议:第一,政府应从多方面助力企业数字化转型。一方面,应优化数字经济发展的制度供给,破除数字要素流动共享的堵点;提升优化前沿数字中心布局,加快形成数字技术赋能平台;同时搭建数字化转型产品市场,引导市场完善数据确权和定价机制,明确数据交易的价值分配准则,促进数据要素流动;推动数字设施共建、数字资源共用、数字红利共享,强化高质量数据要素供给。另一方面,应从资金、技术、人才等方面有针对性地扶持企业数字化转型,切实解决企业“不敢转”“不会转”“不能转”等实际问题。第二,数字经济时代的违法侵权行为有较强隐匿性,加大对侵权行为打击力度能强化企业实施数字化转型战略的意愿,为此政府应强化知识产权保护,根据信息化时代的侵权新特点出台针对性的法律制度,明确数据安全归口管理部门,加大知识侵权行为的违法成本和执法力度。另外,地区信息基础设施建设直接影响企业数字化转型程度和经济效果,为此政府应扎实推进信息基础设施建设,有针对性、前瞻性地部署新基建,协调数据跨区域交互,加快形成企业数字化转型的区域规范同构效应,引导企业实施数字化转型战略。第三,企业应打破传统管理范式下的路径依赖,分阶段积极部署数字化转型项目,逐步提升数字化水平。同时应大力疏通数字化转型的中间传导路径,搭建数字孪生应用场景,疏通数字孪生平台与现实研发成果之间的转换路径,以客户需求指导研发方向,减少研发创新风险,提升技术创新绩效;利用数字化技术搭建企业内部反馈系统,加快推进人、机、物之间的点对点互联,破除要素流动的信息障碍,提升企业内部控制能力;利用数字化技术搭设企业展示平台,多方位展示企业资讯,提升产品认可度,向市场传递正面信息,提升企业内外部交互效率,降低内外部信息不对称。第四,非国有企业面临诸如体制、资金等约束条件,影响其数字化转型进程,政府应积极促进体制机制改革,加大对非国有企业数字化转型的资金支持和政策优惠等,带动其产业链上下游企业数字化转型;加大对劳动密集型企业的政策倾斜,用相应的优惠财税制度推动劳动密集型企业的智能化改造,推动构建数字化资源共享平台,减少劳动密集型企业数字化转型成本;引导银行出台企业数字化转型专项信贷业务,切实缓解企业数字化转型中的融资痛点,为企业数字化转型提供足额的资金支撑。

* 感谢东北财经大学校级科研项目(DUFE202106)的支持,同时也感谢审稿专家和编辑提出的宝贵意见。