晋冀蒙交界地区中强地震前地震活动图像异常特征*

2022-09-01孟令媛吴昊昱李玉铰

李 丽,孟令媛,吴昊昱,李玉铰,陈 慧

(1.山西省地震局,山西 太原 030021;2.中国地震台网中心,北京 100045)

0 引言

地震活动图像方法是地震预测预报研究中最重要的分析方法之一。大量震例研究显示,在中强地震孕育过程中,震源区及其周围的中小地震通常会出现有别于正常情况的某种规则的展布图像,如地震空区、地震条带、地震活动显著增强区域、显著地震或震群等(朱传镇等,1981;陆远忠,1982;陆远忠等,1982,1983,1985,2001;王炜等,1989;刘蒲雄等,1982,1989a,b,c,1997;焦远碧,丁鉴海,2000;王慧敏等,2006;曲延军等,2010,李莹甄等,2011)。地震活动图像异常对未来中强地震的发生有较好的时、空、强指示意义,特别是空区打破地震的发生、条带解体、地震活动显著增强后的平静、显著地震或震群的发生等,为中短期地震预测预报提供了非常重要的判定依据(中国地震局监测预报司,2020)。

1970年以来,山西北部至晋冀蒙交界地区发生了多次≥5.5地震,具有发生中强地震的背景。为了更好地分析晋冀蒙交界地区地震危险性,本文基于全国地震目录,疏理了研究区中强地震前一些地震活动图像异常,比如地震空区、地震条带、地震活动显著增强、显著地震或震群等。通过对比分析地震活动图像演化特征,提取晋冀蒙交界≥5.5地震前地震活动图像异常特征,以期为该区域地震趋势研判和地震预测预报提供测震学分析思路和判定依据。

1 研究区地质构造背景及中强地震活动概况

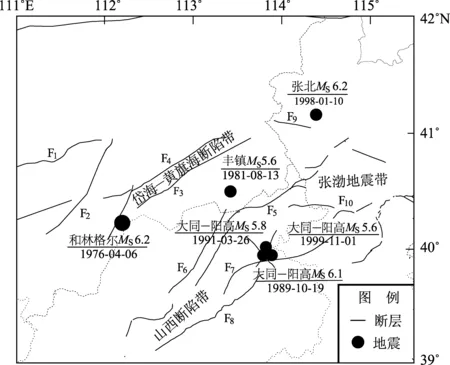

本文研究区为晋冀蒙交界地区,位于鄂尔多斯地块东北缘山西断陷带、岱海—黄旗海断陷带和华北地块北部的张渤地震带三个构造单元的结合处(徐杰等,1978,1998),区内活动断裂错综复杂,新构造活动较为频繁(图1)。由于各构造单元形成时代、展布方向和运动特征具有明显的差异性,山西断陷带北段和岱海—黄旗海断陷带断裂走向主要呈NE和NNE向,断裂性质以张性倾滑为主。张渤地震带西段除了发育NE向断裂,还有NWW向断裂,这些断裂共同控制着断陷盆地的组成(国家地震局“鄂尔多斯周缘活动断裂系”课题组,1988;蔡华昌等,2002)。晋冀蒙交界地区为典型的盆地-山岭构造(邓启东等,1973;徐锡伟等,1992),该构造区主要是由于山西裂谷系深部右旋剪切运动导致在其北端及其附近所产生的次级张性盆岭构造区,大体上南至忻州,北至张家口,西至呼和浩特,东至北京地区,主要由岱海—黄旗海盆地、忻定盆地、大同盆地、延怀盆地等组成。

F1:大青山断裂;F2:和林格尔断裂;F3:岱海南缘断裂;F4:岱海北缘断裂;F5:阳高—天镇断裂;F6:口泉断裂;F7:六棱山北麓断裂;F8:恒山北麓断裂;F9:怀安盆地北缘断裂;F10:怀涿盆地北缘断裂

2 数据资料及分析方法

地震活动图像的分析包括地震空区、地震条带、地震活动显著增强、显著地震或震群等时空扫描,大多是以地震目录为基础资料,通过地震的时、空、强分布,系统梳理震前具有中强震指示意义的异常信息,在日常震情跟踪工作和地震预测预报中应用十分广泛。

区域地震目录的完整性直接影响获取地震活动异常图像信息的真实性和可靠性。随着区域地震台网的不断优化和改造,地震监测水平不断提升,最小完整性震级随之不断降低。对1970年以来晋冀蒙交界≥5.5地震进行震例总结,涉及三地的地震监测能力,通过对比分析前人在该区域的最小完整性震级的研究成果(郭秋娜等,2012;王霞等,2014;韩晓明等,2015;张登科,2016;谢卓娟等,2019)可以看出,在研究时段内,基于中国地震台网中心提供的全国地震目录≥2.5地震基本完整。因此,本文主要是对研究区≥5.5地震前震源区及其附近的≥2.5地震活动图像进行全时空扫描。

《测震分析预测技术方法工作手册》(中国地震局监测预报司,2020)中详细介绍了地震空区、地震条带、地震活动显著增强、显著地震或震群等的异常识别方法和判定指标。本文对研究区地震活动图像的全时空扫描均是在严格的定义和判定规则下进行的,因此,每一种地震活动图像的具体识别方法和判定规则不再赘述。

3 研究区中强地震前地震活动图像异常

3.1 地震空区

地震空区作为预测未来强震地点的一种判定方法一直受到国内外地震学家的广泛关注。1965年,地震空区理论由前苏联Fedotov(1965)用现代地震科学原理第一次提出;Mogi(1979)发展了地震空区的理论,提出了两类地震空区的概念,一是主要指大震破裂空段,二是指强震发生前震源区及其周围小震活动突然减少的现象。梅世蓉(1960)在中国地震活动性研究中也提出了地震空区的思想,随后我国地震工作者对地震空区进行了广泛深入的研究。刘蒲雄等(1982,1989)系统研究了大地震前地震活动图像的演变过程,提出在孕震早期阶段,由较高震级的地震所围成的背景空区具有普遍意义。陆远忠等(1982,1983)研究了中国大陆内部中强地震,指出震前震源区除了出现大范围、长时间、较大震级的背景空区外,还普遍出现较小地震活动围成的孕震空区。而孕震空区的出现,特别是孕震空区被打破或明显缩小的现象,可用来对未来地震的发生进行中短期预测,地震一般发生在空区内部或边缘附近(中国地震局监测预报司,2020)。

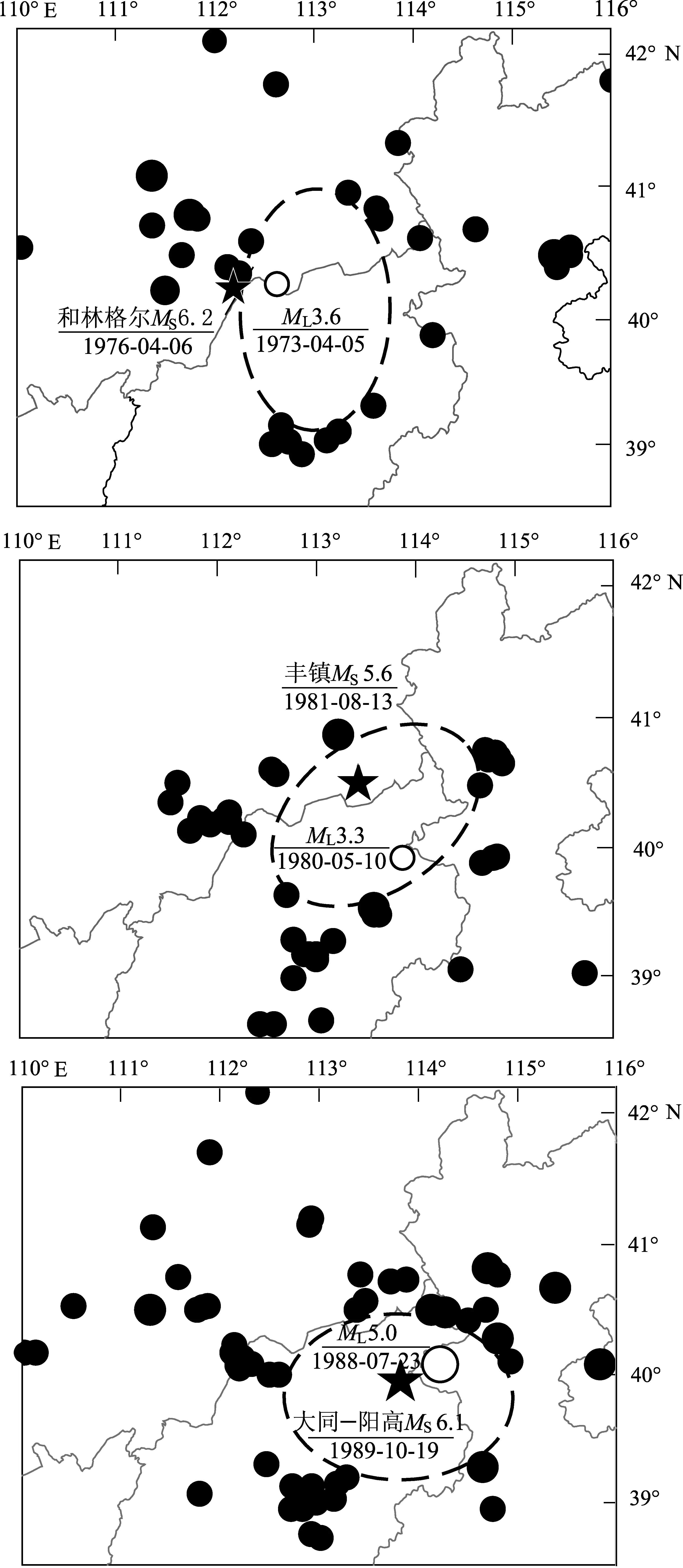

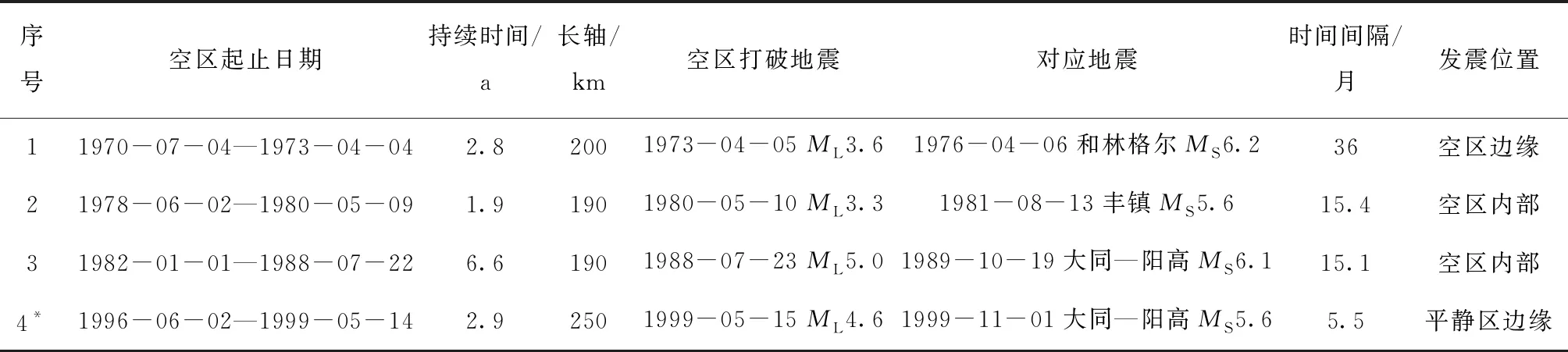

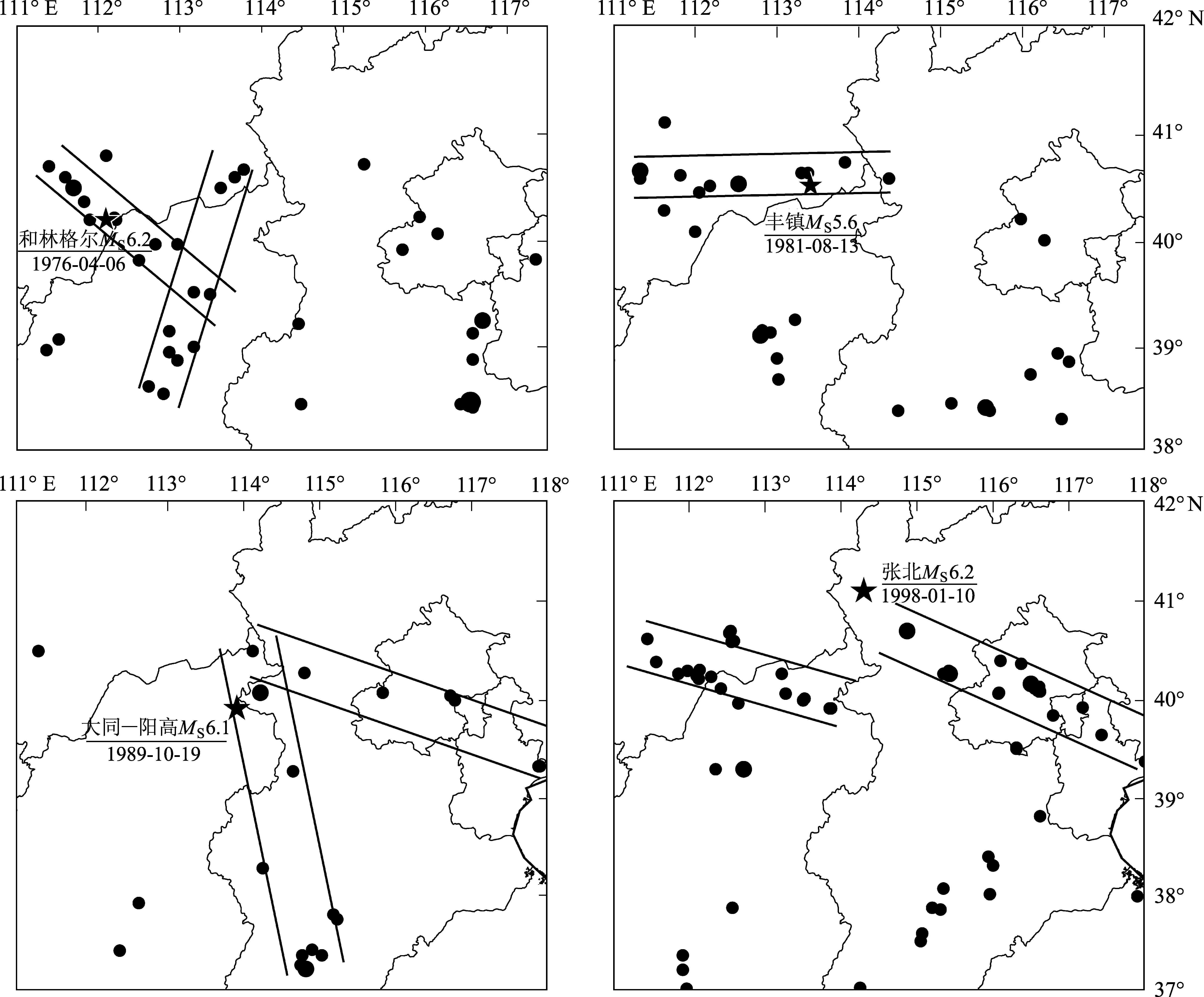

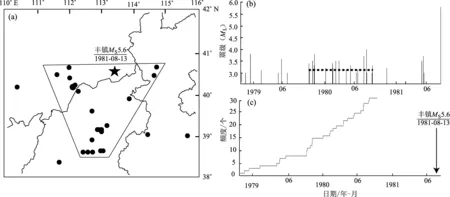

根据孕震空区的识别标准,笔者对研究区6次≥5.5地震前震源区及其附近的3级左右地震进行全时空扫描,结果显示1976年和林格尔6.2、1981年丰镇5.6和1989年大同—阳高6.1地震前存在地震空区,空区持续1.9~6.6 a不等,平静打破后5.5个月至3 a发震,地震发生在空区内部或空区边缘(表1、图2)。

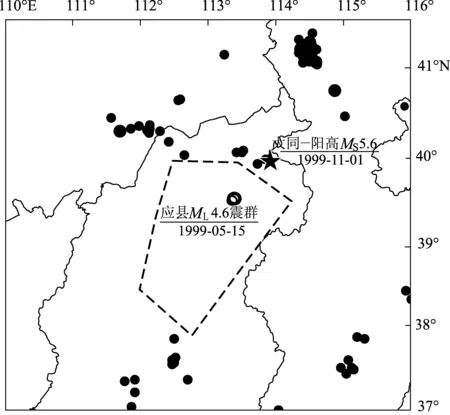

图2 1970年以来晋冀蒙交界地区3次MS≥5.5地震前3级地震空区分布

1999年大同—阳高5.6地震前,虽然没有出现显著的地震空区异常,但是在大同盆地南段和整个忻定盆地及其附近存在一个≥3.1地震平静区,平静时段自1996年6月1日朔州3.2地震后一直持续到1999年5月15日应县4.6震群前,平静时间达2.9 a,平静打破后5.5个月发震(表1、图3)。值得一提的是在≥3.1地震平静期间河北省张北地区于1998年1月10日发生6.2地震,震后该区3级地震依然持续平静,直到在距离大同—阳高5.6地震震中约60 km处发生应县4.6震群型地震,该区3级地震平静被打破,之后约5.5个月发生主震。由此可见,该3级地震平静区与1999年大同—阳高5.6地震的孕震过程有关。

表1 1970年以来晋冀蒙交界地区4次MS≥5.5地震前3级地震空区统计表

图3 1999年大同—阳高MS5.6地震前ML≥3.1地震及平静区分布

3.2 地震条带

地震条带是大震前震源区或更大范围内中小地震由分散到集中成带的地震活动异常图像,是大震孕育过程中呈现出的一种应力集中的外在表现(刘蒲雄等,1989c)。从20世纪80年代开始我国的地震学家对地震条带进行了广泛深入的研究。地震条带方法对地震三要素预测的贡献主要是提供地点预测,条带长度、起始震级、持续时间等与主震强度也有一定的统计关系(韩渭宾,席敦礼,1989;刘蒲雄等,1989c;李莹甄等,2011;吕坚等,2016)。一般来说,地震条带的空间尺度与区域构造背景有关,通常地震条带长度大于200 km。震例研究表明,中强地震前地震条带长度约为200~900 km,主震多发生在条带端部、两条带交汇或者条带局部震群、地震活动增强等部位(中国地震局监测预报司,2020)。

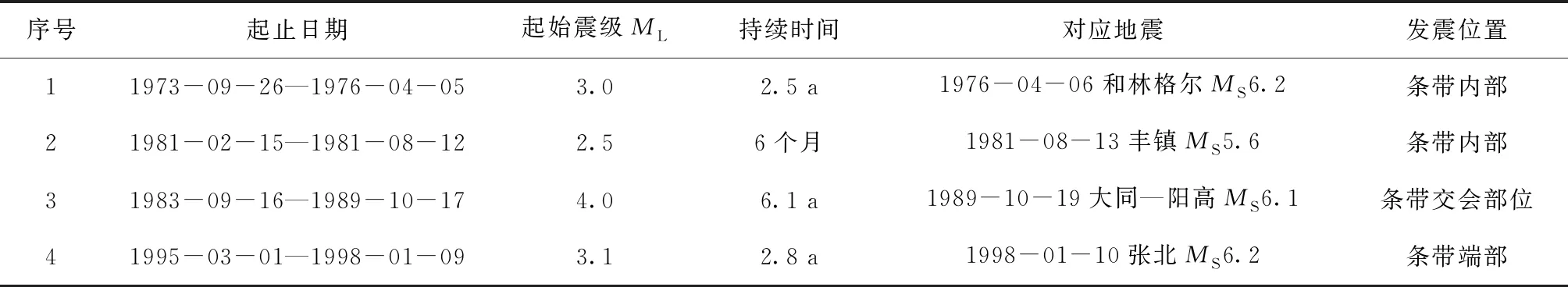

晋冀蒙交界地区震前地震条带活动是需要重点关注的地震活动异常图像之一。主震一般发生在两条条带交汇部位、条带内部或端部(图4、表2)。其中,3次6级地震前存在持续时间超过2 a的3.0~4.0地震条带,主震发生在地震条带持续过程中。因此,研究区出现3级地震条带持续2 a以上地震活动异常图像,对该区域6级地震有一定的预测预报意义。

图4 1970年以来晋冀蒙交界地区4次MS≥5.5地震前地震条带分布

表2 1970年以来晋冀蒙交界地区4次MS≥5.5地震前地震条带统计

3.3 地震活动显著增强

地震活动显著增强是指震源区或较大范围区域出现的中小地震活动水平或频度升高的现象(中国地震局监测预报司,2020)。分析中国大陆及邻区多次强震前的地震活动,笔者发现震前震源区及其附近的中小地震活动显著增强具有一定的普遍性(刘蒲雄,1982;朱岳清等,1990;焦远碧,丁鉴海,2000;吕晓健,刘蒲雄,2000;吕坚等,2016),地震活动增强区的大小、分布走向等都与地震震级、孕震区构造等因素有关(梅世蓉等,1997)。此外,现有震例研究表明,地震活动增强区域内特定震级档的地震累积频度曲线或地震应变释放曲线呈上翘形态,持续1 a以上,可以作为大地震发生的判定依据(刘蒲雄等,1997)。

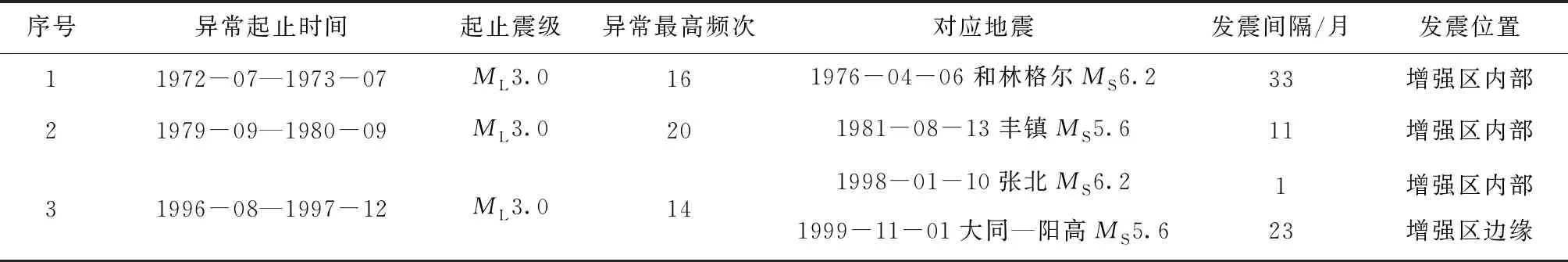

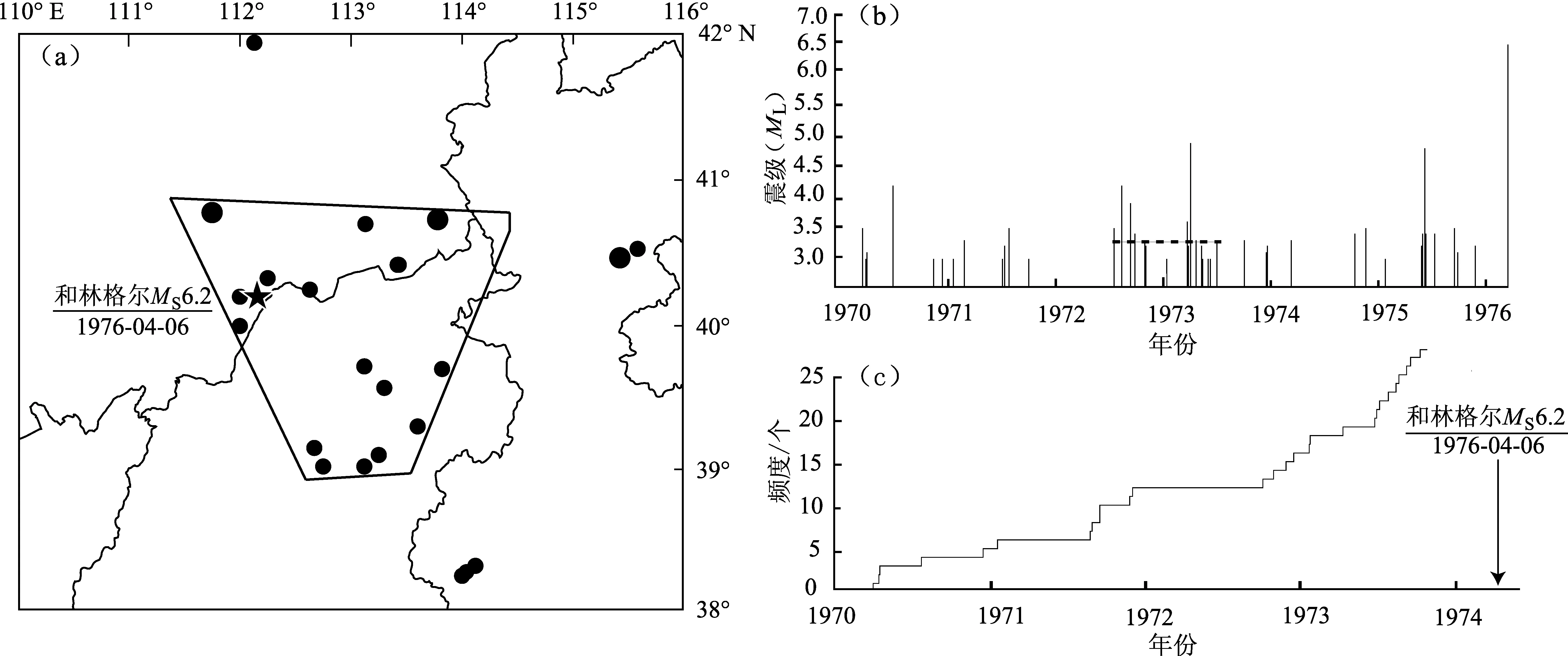

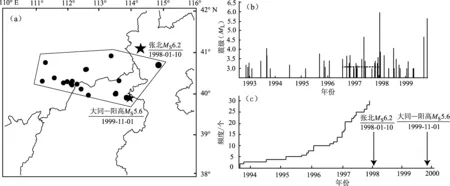

由于地震活动显著增强是相对区域背景地震活动的异常图像,震中一般在较大范围内散落分布,在识别该异常时需要区分由于震群、地震窗等地震序列活动集中造成的区域地震频度变化。因此,笔者采用删除5级余震后的全国地震目录,并剔除震群、地震窗等地震序列影响的方法,对1970年以来研究区≥5.5地震进行震例回溯,根据区域3级地震背景活动水平,将年滑动频次异常阈值设置为14次。时空扫描结果显示:1976年和林格尔6.2、1981年丰镇5.6、1998年张北6.2和1999年大同—阳高5.6地震前存在3级地震活动显著增强,异常持续1 a以上,异常结束后最短1个月、最长33个月发生主震,主震一般位于地震活动增强区内部或边缘(表3、图5~7)。

表3 晋冀蒙交界地区4次MS≥5.5地震前3级地震活动显著增强统计

图5 1976年和林格尔MS6.2地震前3级活动地震显著增强(a)、M-T(b)和累积频度(c)图

图6 1981年丰镇MS5.6地震前3级地震活动显著增强(a)、M-T(b)和累积频度(c)图

图7 1998年张北MS6.2、1999年大同—阳高MS5.6地震前3级地震活动显著增强(a)、M-T(b)和累积频度(c)图

3.4 显著地震或震群

显著地震是指在主震发生前,与主震存在构造相关或是地震活动联系的中强地震(孙加林,曹井泉,1995;蒋海昆等,2005)。显著地震往往与地震平静或地震空区联系在一起,当强震孕育进入中短期阶段,中小地震活动形成孕震空区的后期,在空区边缘或内部出现的具有特殊意义的中等地震或中等震群活动。这种中等地震或震群的发生对强震预测具有十分重要的指示意义。

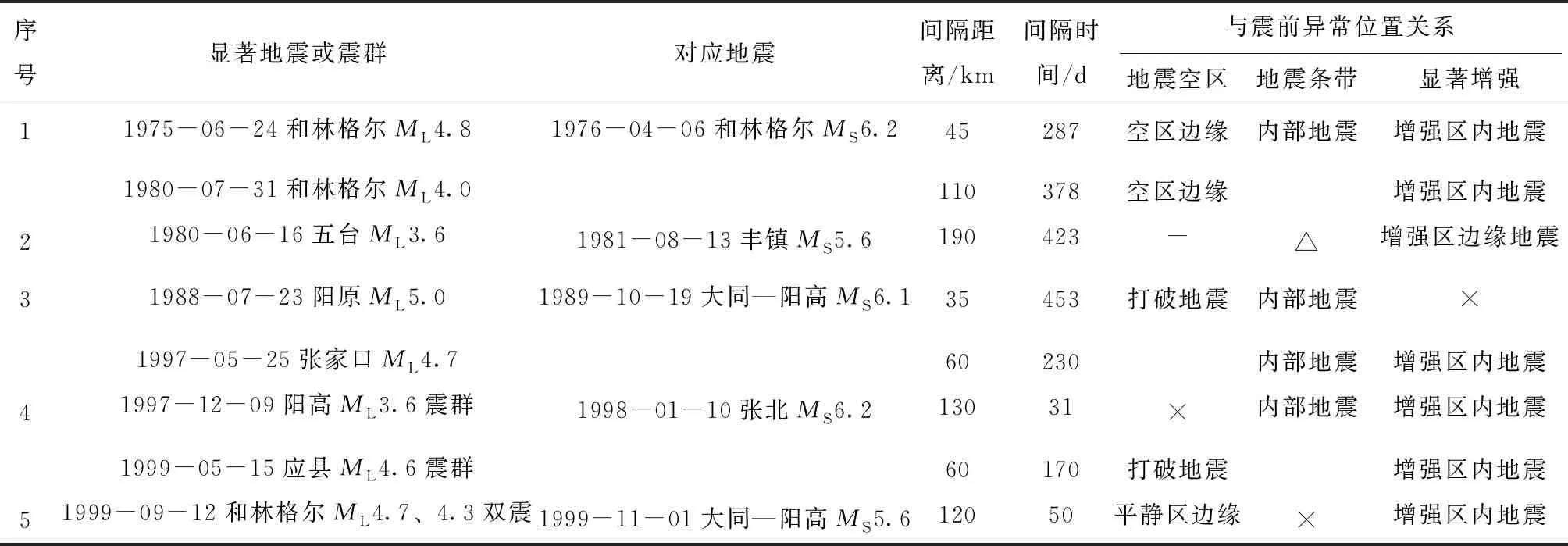

研究区6次≥5.5地震中,除1991年大同—阳高5.8地震外,其余5次地震震前均有显著地震或震群发生。显著地震或震群发生的位置基本上与主震处于同一个构造单元或者构造相关部位,与主震距离基本在130 km内,且多数在震中60 km范围内有4.0~5.0地震发生;时间间隔最短31 d、最长453 d(表4)。除此之外,显著地震或震群一般都与地震空区、地震条带、地震活动显著增强等地震活动图像异常配套,且主要位于空区内部或边缘,有些为空区的打破地震或者打破地震发生后在空区边缘发生的中等地震;同时也位于地震条带内部和显著增强区内部或边缘(表4)。因此,显著地震或震群一般在地震活动图像异常后期出现的,对未来地震地点和时间预测有较好的指示意义。

表4 晋冀蒙交界地区MS≥5.5地震前显著地震或震群活动统计

4 基于震例的地震活动图像异常特征分析

为了更好地进行震例类比研究,在对地震活动图像异常进行全时空扫描的基础上,笔者梳理了1970年以来研究区6次中强地震前各类地震活动图像异常情况。结果表明,尽管每次地震前出现的地震活动图像异常略有差异,但梳理出的4类地震活动图像异常中,在研究区5次≥5.5地震前出现了至少3类异常(表5)。因此,强震前震源区及其附近存在地震活动图像异常具有一定的普遍性,且异常图像的空间演化基本围绕在震源区或其附近,这为发震地点和地震强度的预测提供了较好的判定依据。

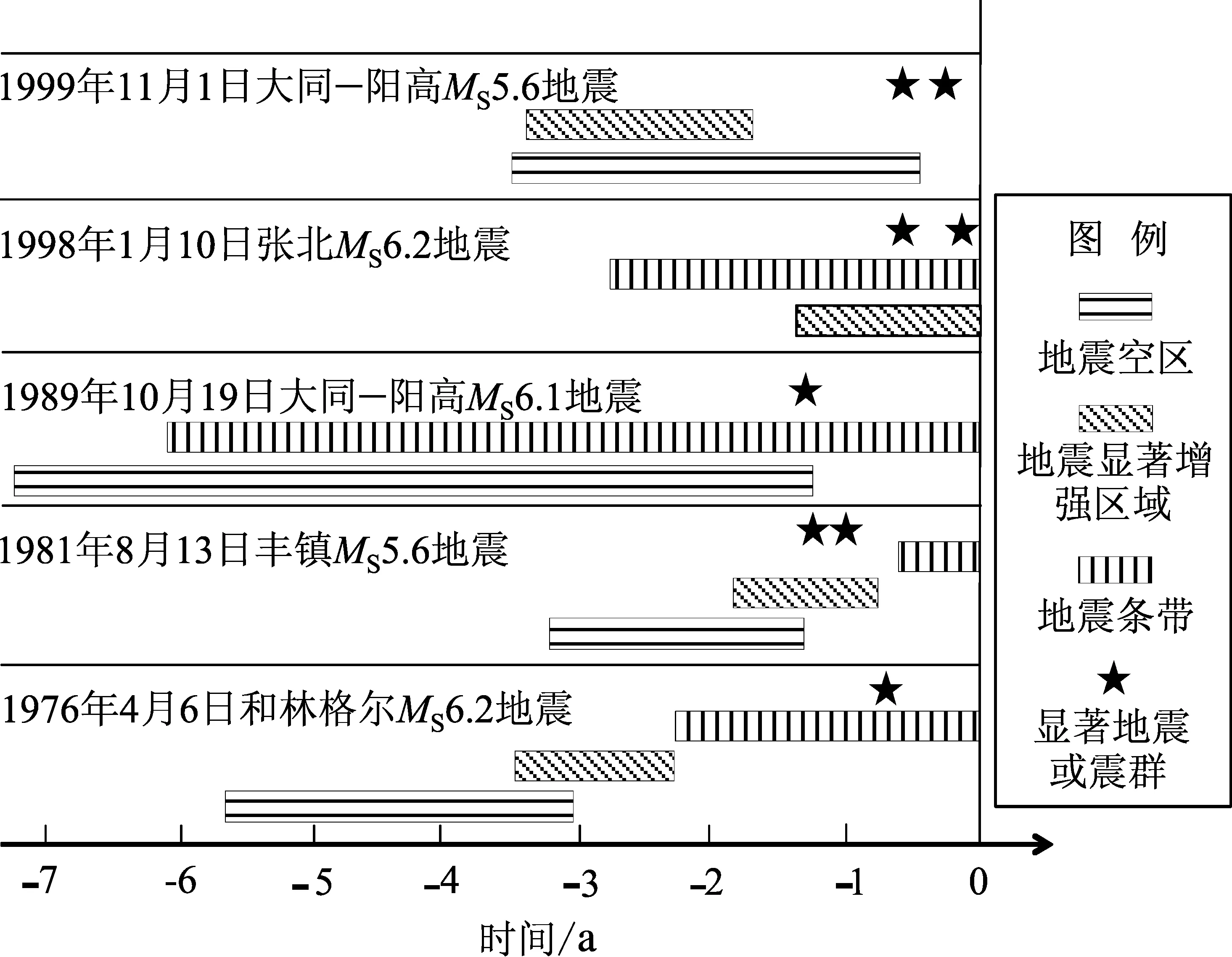

表5给出了每次地震前出现的各类地震活动异常并统计了异常的持续时间。通过研究每次震例前各类地震活动图像异常的时间演化特征(图9)。从图9可以看出:在中强地震孕震阶段,地震空区最早出现,地震空区持续过程中在其外围、或打破地震发生后在空区内部及其附近出现地震活动显著增强。地震条带一般会持续到主震发生。显著地震或震群基本上出现在地震活动图像异常的后期,对主震的发震时间和发震地点预测有较好的指示意义。

表5 基于震例的地震活动图像异常持续时间统计

值得注意的是,1991年3月26日大同—阳高5.8地震与1989年10月19日大同—阳高6.1地震时间间隔较近,发震位置几乎相同。由于1989年大同—阳高6.1地震的余震活动一直持续到1990年3月,震后震源区地震活动没有明显的异常图像出现,因此,在5.8地震前地震空区、地震条带、地震活动显著增强、显著地震等地震活动图像异常梳理中并未发现显著异常变化。

分析研究区5次≥5.5震例的地震活动图像时空演化特征不难发现,尽管震前出现的地震活动图像异常不尽相同,但整体上每个震例前地震活动图像异常及其时间演化特征具有一定的一致性。利用梅世蓉(1995)提出的非均匀介质中坚固体孕震模式可以解释这一现象:震源区通常是断裂带上的强闭锁段,具有较大的破裂强度或滑动强度;震源区外围是一个介质结构和性质都不均匀的空间,破裂强度弱于震源区。在远场构造应力的作用下,外围区域有利于应力快速集中与释放,随着应力水平的不断增加,应力达到破裂强度时,中小地震陆续发生,此时震源区的介质破裂强度较高,利于应力积累,表现为中小地震活动闭锁段,也就是的震源区及其附近出现地震空区现象。随着应力进一步增强,空区外围地区破裂活动加强,甚至使空区边缘的薄弱地区发生局部破裂,这时可能的表现就是地震活动较之前一段时间显著增强。随着周围介质环境与震源体的相互作用,在破裂强度较低的活动断裂附近出现地震条带分布。当应力增强到某个水平时,可能会出现明显高于背景地震活动水平的显著地震或震群等现象。坚固的震源体与其之外的强烈地震活动相互作用持续增强,直至应力达到震源体的破裂强度后失稳发生强震。因此,地震活动图像异常,如地震空区、地震条带、地震活动显著增强区域、显著地震或震群区域等,客观反映了孕震过程中地震活动与地壳运动的非均匀性,以及地震活动图像时空演化与主震的关系。

图8 基于震例的地震活动图像异常持续时间分布

5 结论与讨论

本文通过研究1970年以来研究区≥5.5地震前地震活动图像时空演化特征,得到以下结论:

(1)地震活动图像异常,如地震空区、地震条带、地震活动显著增强区域、显著地震或震群区域,在研究区≥5.5地震前具有一定的普遍性。异常图像的空间演化基本上围绕在震源区或在其附近发生,这些地震活动图像异常对未来主震的时、空、强预测具有一定的指示意义,特别是地震空区打破、显著增强活动结束或显著地震或震群的发生对主震的发震地点和发震时间的预测有较好的效果。

(2)基于震例的地震活动图像异常时间演化特征显示:地震空区出现时间较早,地震活动显著增强一般会出现在地震空区持续过程中,在其外围或打破地震发生后在空区内部及其附近。显著地震或震群基本上出现在地震空区、地震条带、地震活动显著增强区域等地震活动图像异常的后期,对主震的发震时间和发震地点的预测有较好的指示意义。地震条带一般会持续到主震发生,结合其他地震活动图像异常可以为主震的地点预测提供判定依据。

(3)研究区有5次≥5.5地震前中小地震活动图像异常及其时间演化特征具有一定的一致性,如地震空区出现时间较早、随后出现显著增强、显著地震或震群一般发生在地震空区、条带、显著增强异常的后期等。这一现象可以利用非均匀介质中坚固体孕震模式进行解释:在远场构造应力的作用下,坚固的震源体发生闭锁,出现地震空区;随着应力的升高,空区外围或边缘出现地震活动增强现象,同时也可能出现空区打破地震;当应力增强到某个水平时,可能会出现明显高于背景地震活动水平的显著地震或震群等现象。这些地震活动图像演化特征反映了孕震过程中地震活动与地壳运动的非均匀性,以及地震活动图像时空演化与主震的关系。

自1999年大同—阳高5.6地震后,研究区5、6级地震平静已超21 a,显著平静是目前研究区最为突出的地震活动图像异常。而2020年1月以来,华北北部先后出现一批地震活动图像异常,主要集中在山西北部至晋冀蒙交界地区,如大同及其周边出现≥3.0地震空区、山西北部至晋冀蒙交界地区≥3.0地震显著增强活动持续1 a以上、2020年3月30日内蒙古和林格尔4.5地震、2021年6月22日河北张北4.4地震、研究区≥3.0地震条带。根据震例类比及非均匀介质中坚固体孕震模式的地震活动图像演化特征,笔者认为未来1 a 或稍长时间研究区存在发生中强地震的危险。

需要说明的是,本文的震例总结是基于20世纪70~90年代中强地震活跃时段的地震活动图像异常开展的,2000年之后,研究区≥5.0地震持续平静,最大地震是4.6,与研究时段差异较大。目前研究区先后出现地震空区、地震显著增强、地震条带和显著地震等配套的地震活动图像异常,能够看到中强地震发生的迹象,但由于2000年之后研究区地震活动水平较低,基于中强地震活跃时段的震例总结进行地震预报可能会造成虚报地震。因此,今后需要积累更多的震例样本、建立多学科多手段的综合预报指标体系,才能更好地为地震预测预报提供判定依据。