我国储能示范工程领域十年(2012—2022)回顾

2022-09-01李相俊官亦标来小康

电力储能存在多种技术路线,除了传统的抽水蓄能外,以电化学储能为代表的新型储能是发展主流,率先实现了规模化应用。其中又以锂离子电池的发展规模最大、速度最快。与此同时,其他类型电化学储能技术如液流电池、钠离子电池,以及物理储能技术如压缩空气、飞轮等也逐渐进入了工程示范阶段。历经十余年的理论研究、实验验证和工程示范,储能电站运行控制与应用、电力储能测试评价等关键领域都取得了重要的成果,从性能验证到综合评价,逐步走向规模化、标准化、实用化、工程化,同时储能行业标准体系构建、标准制定也逐步完善、细化。

在工程应用方面,规模化储能电站运行控制与应用在过去十年主要经历了兆瓦级/十兆瓦级储能的关键性能验证评价、百兆瓦级集中/分布式储能的应用评价的两个阶段,目前正处于向着吉瓦时级储能创新应用的跨越式发展阶段。上述三个阶段与我国在储能领域的国家“十二五”、“十三五”、“十四五”科技创新规划的发展里程碑相契合。

在检测评价方面,电化学储能系统主要由储能电池及其管理系统、储能变流器等核心部件组成,涉及电化学与电力电子学的交叉领域。其中储能变流器属于较为成熟的电力电子设备,表现为物理特性、测试评价体系相对明确,性能确定性较强。规模化应用的储能电池对于电力系统来说属于新的元件,其本身为能量载体,表现为化学特性,存在潜在的安全隐患,循环等关键性能会发生衰退或突变,测试评价体系特殊且复杂,性能不确定性较强。因此,电力储能测试评价在过去十年总体上经历了关键性能验证评价、适用实际应用需求的储能核心部件标准化综合评价、面向工程的储能安全与质量全流程测试评价三个阶段,且主要围绕具有特殊性和复杂性的储能电池开展。测试评价的三个阶段与电力储能行业的发展里程碑相契合。

PROVENTIA公司是一家总部位于芬兰的科技公司。它致力于为发动机、机器设备与车辆行业提供技术解决方案。PROVENTIA公司的排气后处理系统助力内燃机满足不断提高的环保法规的要求。其中,柴油发动机微粒过滤器、选择性催化还原与尿素混合技术在业界享有盛誉。公司还设有模块化测试实验室,用于开发并测试发动机、动力系统、混合动力系统以及电池产品,已达到相应技术要求。

在标准制定方面,我国从2011 年开始储能行业标准的编制,2014 年成立了全国电力储能标准化技术委员会(SAC/TC550)。历经十余年发展,我国储能标准制定经历了从借鉴到自主,从局部到整体的过程,在标准体系建设、国内外标准制定等方面都取得了很大的成绩。

2006年日本电力中央研究所发表了兆瓦级液流电池储能系统平滑风电场出力波动的研究成果,论述了在日本北海道开展的6 MW/6 MWh液流电池储能平滑30.6 MW风电场出力的仿真验证及其应用结果

。但是针对风电场出力平滑效果,没有提出具体量化指标。且储能电站需实时跟踪风电场出力波动的一阶滤波控制目标,频繁进行充放电功率控制,不利于减缓电池储能系统使用寿命的衰减。2010年12月美国能源部发布了电力行业对电网储能应用需求报告,提出了17项电网储能的应用模式

。中国电力科学研究院(以下简称中国电科院)借鉴日本和美国的电池储能应用模式,并参考当时正在编制的国家标准《风电场接入电力系统技术规定》中的风电场有功功率变化的1分钟和10分钟最大限值技术要求

,在国内较早开展了大容量电池储能系统平滑风电出力波动的控制策略研究。2010年7月,依托中国电科院储能实验室4 套100 kW/100 kWh 锂离子电池储能系统,国内率先完成了电池储能平滑风电和光伏发电出力波动的半实物仿真实验以及控制策略验证

。基于上述成果,2011年3月申请了国家自然科学基金项目“基于多类型大容量电池储能系统的风光发电平滑控制策略研究”,并在8 月获批立项。同年5月依托国家风电研究检测中心张北储能并网试验基地以及中国电科院自主研发的兆瓦级电池储能电站监控系统,在国内首次完成了兆瓦级电池储能系统(1 MW/1 MWh 锂离子电池储能系统和500 kW/1 MWh液流电池储能系统)平滑3 MW风力发电出力的并网实验和功能验证,实现了储能平滑风电出力1分钟和10分钟波动限值以及兆瓦级电池储能电站功率协调控制与能量管理。依托张北并网试验基地,在多类型电池储能系统优化控制方面,提出了基于分频控制或小波滤波的多类型储能系统功率分配方法

,并完成了应用验证。在电池储能电站实时控制与能量管理方面,中国电科院首次将储能系统最大允许充电功率、最大允许放电功率作为控制参量,提出了兼顾储能电池系统荷电状态SOC(state of charge)、放电状态SOD(state of discharge)、储能最大允许充放电能力的电站实时功率控制方法,实现了基于SOC/SOD的功率分配、基于储能最大允许充放电功率的比例分配、兼顾上述两种方法的储能电站充放电功率优化分配等三种控制模式

。并将上述最大允许充放电功率作为了储能设备必须向电站监控系统实时上报的技术参数,为储能电站/储能系统的功率/容量可信度判断和控制策略制定等提供了重要依据,并纳入了后续编写的储能系统运行控制相关国家标准、企业标准中

。

1 工程应用

2.安全原则,即保护原则,这是企业税收策划的基本原则。会计和会计记录是对税务征税的依据,没有记录,税收策划可能被取消或折扣。

1.1 兆瓦级/10兆瓦级储能电站关键性能验证评价阶段

本文主要从工程应用、检测技术、标准制定这三个方面,对新型储能系统的过去10 年研究进展进行回顾,并对其未来发展提出了展望。

2011年12月国家风光储输示范工程一期14 MW/63 MWh 的多类型锂离子电池储能电站并网运行。该电站采用了比亚迪(变流器采用比亚迪自产)、宁德时代(变流器由北京索英电气提供)、中航锂电(变流器由北京四方提供)、万向(变流器由许继电气提供)等四个厂家生产的电池储能系统。中国电科院提出的储能电站监控系统中,采用了就地控制器和协调控制器相结合的分层控制架构,并基于实时以太网EPA(Ethernet for Plant Automation)信息模型与通信协议

,提高了就地控制与协调控制间的响应速度和运行可靠性,是EPA通信方式在储能领域的国内外首次应用。基于中国电科院自主研发的大规模多类型电池储能电站监控与能量管理系统,实现了储能电站平滑新能源发电功率、跟踪调度计划、削峰填谷、参与系统调频调压等多目标应用功能

,是国内首个新能源侧储能电站多目标应用的标杆性成果。依托示范工程,国际上首次提出并完成了基于波动率反馈控制的电池储能电站平滑风光发电出力的优化控制,有效减少了电池使用频次

。基于储能电站监控系统,国内首次提出并验证了调度直接控制储能电站的运行模式,储能电站监控系统与风光储全景一体化监控系统以及远方调度之间的通信协议均采用了IEC 60870-5-104。随后,2 MW/8 MWh 全钒液流电池、2 MW/12 MWh铅酸电池、1 MW/0.5 MWh 钛酸锂电池、3 MW/9 MWh梯次利用动力电池、1 MW超级电容、10 MW/3.3 MWh虚拟同步机等多类型储能在张北国家风光储输示范工程先后完成调试及并网,并接入至储能电站监控系统以及风光储全景一体化监控系统

。通过示范工程储能电站监控与能量管理系统,为国内不同厂家储能变流器和电池厂家各类设备的功能测试、故障诊断、缺陷识别、升级改造等提供了技术支撑。2015—2016 年,在国网冀北电力有限公司的组织下,国网新源张家口风光储示范电站有限公司联合华北电科院、中国电科院、许继电气、北京索英电气等单位,在国内首次完成了国家风光储示范电站光储“黑启动”试验、国家风光储示范电站整站“黑启动”试验,通过试验,发现了风机设备控制参数及并网策略优化的必要性,积累了黑启动全过程的现场实测数据,为风机制造企业以及储能和光伏设备厂家提出了黑启动技术要求,为国内相关标准制定提供了重要依据

。2018年,依托示范工程,国网冀北电力有限公司联合国网电科院、中国电科院等单位,在国内首次实现了10 MW储能支撑500 MW风电场的新能源场站虚拟同步发电机技术

。目前多类型储能设备总规模达到了33 MW/95.8 MWh,支撑了500 MW 风电和100 MW 光伏发电的友好并网运行。

深圳宝清储能站是配电网储能电站应用的典型代表。设计规模为10 MW的储能站,通过10 kV变压器接入电网,2011年投运了一期4 MW/16 MWh。该储能电站在能量转换方面,采用了基于双级式变流器的分组接入模式,可降低电池间环流;在监控系统方面,采用了基于IEC 61850-7-420的信息模型和监控方法。基于该电站,在国内首次实现了配电网侧的电池储能电站接入调度系统,并依据电网需求开展了负荷削峰填谷、参与系统调频、系统调压和孤岛运行的示范应用

,是国内首个配电侧兆瓦级电池储能电站应用的标杆性成果。目前二期2 MW/2 MWh以及三期4 MW/4 MW均已投运,储能系统并网总容量为10 MW/22 MWh。

从本质上分析,地源热泵技术是一种能源转化技术,即将地表浅层的地热能源转为空调制冷能源的技术。地热资源是指处于地表浅层的低品位能源,来源于地下水。因而地热热泵技术具有节能、环保、节约自然资源等特征。该技术让空调系统散热能力得到大幅度提升,通过土壤散热在实现制冷的同时降低电力能源的消耗。最后,同传统技术相比,该技术不再通过水资源实现散热功能,因此无需另设锅炉等设备,在一定程度上节约了水与土地资源。

2013年2月,与辽宁卧牛石风电场配套的5 MW/10 MWh全钒液流电池储能示范电站并网运行,是国内风储联合应用的标杆性成果。该风电场风力发电总装机规模为49.5 MW,配套的储能电站由16个独立单元储能系统构成,每个单元352 kW/700 KWh(含1台352 kW的PCS和一套700 kWh全钒液流电池系统),采用了中国科学院大连化学物理研究所与大连融科储能公司合作开发的22 kW电堆。基于风储联合电站能量管理系统,实现了平滑风电输出、提高风电场跟踪计划发电能力、风场弃风限出力情况下储电、暂态功率/电压紧急支撑等功能

。

2016年7月,国内首座规模最大的商业化光储电站——格尔木时代新能源50 MWp并网光伏电站的15 MW/18 MWh 锂离子电池储能电站完成了系统调试与并网应用。通过储能解决了新能源富集区弃光限电问题,并接入到了青海电力公司调度系统

,是国内首个新能源发电侧电池储能电站商业化应用探索的标杆性成果。该项目采用计及储能SOC 区间最优、功率跟踪偏差最小的光储电站全时段能量管理方法,实现了光储电站多时间尺度优化运行。基于中国电科院自主研发的光储联合分层能量管理系统,实现了光伏、储能、调度等多源数据融合的光储联合发电系统跟踪调度计划、减小弃光等应用功能。

在火电机组和储能联合(以下简称火储联合)调频方面,2013年9月,北京石景山热电厂2 MW锂离子电池储能调频系统并网运行,通过兆瓦级储能辅助火电机组,对电网提供了AGC 调频服务

,是国内首个火储联合调频应用的标杆性成果。但是由于电池储能成本高且火储联合参与系统调频的相关补偿政策不完善等问题,上述应用模式没能在国内及时推广应用。直至2018 年前后,在山西、广东等地才先后发展出了更多商业化探索的火储联合调频应用项目。

综上所述,2018年以前的国内储能应用技术,主要处于兆瓦级至十兆瓦级不同规模电化学储能系统功能验证与商业化探索的发展阶段。在此阶段中,不仅借鉴了国外大容量电化学储能系统在电源侧、配电网侧、负荷侧的不同应用模式,而且结合我国新能源发电并网技术要求和电化学储能装置技术特点,创新发展了具有中国特色的多类型大容量电化学储能电站提升新能源发电和电网调节能力的能量管理与多目标控制应用的创新技术体系,实现了大容量风光储联合发电的国际技术引领,掌握了配电网侧兆瓦级储能应用的关键技术,积累了不同类型、不同规模兆瓦级储能电站并网运行的第一手运行数据及工程实践经验。但是大容量储能电站接入电网过程中的管理流程、运维检修、调度控制等相关技术规范尚不完善,亟待解决。

西地那非治疗新生儿肺动脉高压及其对循环内皮祖细胞及肿瘤坏死因子-α的影响…………………………………………………………………………… 樊青曼,等(6):686

1.2 百兆瓦级集中/分布式储能的应用评价阶段

2021年前后,“双碳”目标提出,需加快建设新型电力系统,以锂离子电池为代表的新型储能是重要的支撑,其发展上升到国家战略层面,开始进入规模化推广应用阶段。锂离子电池储能历经10 年的验证、示范、试错,亟需通过规范化标准化完成技术的迭代升级,实现安全和高质量发展。此阶段发生了北京“4·16”储能电站火灾事故,引起了全社会对储能安全的关注。以中国电科院为代表的国内研究机构在充分研究和分析电力应用需求的基础上,重点关注储能电池规模化应用安全问题,结合储能技术和标准研究以及实践积累,发展出了适合实际工程应用安全与质量把关的锂离子电池储能全流程测试评价理论和实践体系,融合储能电池产品性能等级评价技术,实现了从储能电池等核心部件形式试验、性能等级评价、实际供货批次产品抽检到储能电站并网检测的全流程闭环,做到面向工程应用的储能电池安全与质量事前、事中、事后测试评价的无缝衔接。充分认识到储能电池作为新型电力元件其安全防控的特殊性和复杂性,认识到储能电池性能衰退伴随的安全性能演变,将储能电池的安全与质量强关联起来,突破电池在其他行业应用领域安全风险防控的惯性思维,将电力系统对电力设备的总体安全和质量需求层层分解到储能电池等核心元件,从对电力应用需求的深刻认知、从电力用户的视角重新审视对储能电池的技术和管理要求,实现对电池在储能这一新兴应用领域的科学管理、创新管理。

针对广域布局、分散接入的电网侧百兆瓦级电池储能技术,2016年底国网河南省电力公司牵头,中国电科院、国网电科院、清华大学等参与申报的国家电网有限公司科技项目“多点布局分布式储能系统在电网的聚合效应研究及应用示范”获批立项。该项目2018年6月,完成了首套黄龙9.6 MW/9.6 MWh储能站并网,2018年12月完成了100.8 MW/125.8 MWh的全部并网。依托5个9.6 MW/9.6 MWh和11 个4.8 MW/4.8 MWh 共计16 个广域布局储能电站,实现了削峰填谷、参与系统调频与电压调节、分散式储能聚合控制等应用功能

。储能电站已接入河南省电力调度精准切负荷系统,为电网提供紧急功率支持。同时通过参与信阳地区需求侧响应,缓解了局部用电紧张局面。2018年7月江苏镇江101 MW/202 MWh 电网侧分布式储能电站并网投运,储能电站实现了区域电网调峰、调频、调压、应急响应、黑启动等功能,可缓解镇江电网迎峰度夏供电压力,提高电网调频、安全稳定运行以及新能源消纳能力

。2018年在江苏和河南先后投运的电网侧百兆瓦时级分散接入的电池储能电站,是国内电网侧的百兆瓦级储能规模化应用与发展过程中的标杆性成果,对后期国内建设投运的电网侧大型储能电站具有重要借鉴和示范意义。结合我国区域电网供电需求以及特高压受端电网安全稳定运行需求等,在国际上率先提出了电网侧百兆瓦时级储能电站提供特高压输电受端电网紧急功率支撑等新模式、新方法。依托上述示范工程,逐步发现并梳理了我国电网侧电化学储能电站应用过程中的并网调度管理、接入数据规范、安全防护等相关管理规范不完善等问题,为加强相关标准编写及体系建设等提供了工程实践依据。

2018 年12 月,鲁能海西州多能互补集成优化国家示范工程50 MW/100 MWh 储能电站并网运行,是国内首个在新能源发电侧并网运行的百兆瓦时级离子电池储能电站规模化应用的标杆性成果。该项目采用中国电科院研发的百兆瓦时电池储能电站统一调度与能量管理系统,基于百兆瓦时级储能电站分层监控架构,支持AGC、AVC 多种应用,实现了不少于50 个储能单元的统一调度控制与能量管理,跟踪偏差小于±2%额定功率

。该电站通过与新能源电站双边交易、市场竞价或调度机构直接调用等方式,实现了储能共享

。

2020 年11 月,青海格尔木美满闵行32 MW/64 MWh储能电站并网投运。作为电网侧独立储能电站,该电站主要参与调峰辅助服务市场,与鲁能多能互补储能电站共同参与并实现了青海储能电站的共享运营。

综上所述,进入2022 年,我国集中式或分散式聚合的吉瓦时级大型电池储能电站集成、调试、调控等技术已步入了理论研究与创新发展的新时代。随着吉瓦级储能电站系统集成与运行控制、储能政策机制与商业模式、储能参与电力市场运营等新技术、新方法、新模式的不断涌现,针对上述储能电站的规划配置、系统集成、调控运营等技术或标准,亟待创新或完善

。从储能电站系统安全措施、集成拓扑与控制架构优化、运行状态分析与诊断、与集中/分布式新能源发电联合应用、多目标能量管理、技术经济性评估、系统建模与仿真、与传统安稳控制系统协调配合、规划布局与规范指标等9 个方面

,可开展相关理论、工程应用、技术标准的深入研究与探索。

工程应用主要看技术成熟度及商业运行效果,十年的发展可从规模和应用领域两个维度寻其脉络。纵观过去十年,集中式或分散式聚合的储能系统应用规模经历了10 兆瓦级、百兆瓦级、吉瓦时级的跨越式发展阶段,应用领域涉及电源侧、电网侧等,与此相关的系统集成、并网应用、运行控制、状态评价等核心技术已在不同类型储能电站示范应用中得到了工程验证。

2021年8月,位于山东肥城的国际首套10 MW盐穴先进压缩空气储能电站并网运行,系统效率达到60.7%

。2021年10月,国际首套10 MW先进压缩空气储能电站(贵州毕节压缩空气储能国家示范项目)完成并网发电。该电站集气装置系统采用四级压缩储能和四级膨胀发电,储气压力<10 MPa。通过先进压缩空气储能技术,在电网负荷低谷时通过压缩机将空气压缩并存入集气装置存储,电网负荷高峰时将高压空气释放驱动膨胀机带动发电机发电,可实现电力系统调峰、调相、旋转备用、应急响应、黑启动等功能

。

(iv)通过加权集结算子将子组Ey(y=1,2,…,r)群决策矩阵1,2,…,n,y=1,2,…,r)转化为组E 群决策矩阵D=(dij)m×(ni=1,2,...,m,j=1,2,…,n,y=1,2,…,r),其中…,n,y=1,2,…,r)。

2021年9月位于江苏省常州市金坛区的非补燃压缩空气储能电站(60 MW/300 MWh)开展并网实验,采用清华大学的基于先进绝热压缩空气储能技术(advanced adiabatic compressed air energy storage,AA-CAES)的非补燃压缩空气储能技术,利用金坛地下盐穴作为储气室,是国内首个百兆瓦时级岩穴压缩空气储能电站并网应用的标杆性成果。该储能电站主要用于支撑当地电网的调峰需求,促进电力系统经济运行,缓解峰谷差造成的电力供应紧张局面

。

第二,现行实验指导书缺乏针对性。从具体化的教学工作组织实施流程角度展开分析,要想在高等院校“C语言程序设计”课程实验教学环节的组织开展过程中,获得良好的预期效果,必须为学生选择和发放内容系统且新颖的实验指导书。然而,我国部分高等院校尚未实现对“C语言程序设计”课程上机实验教学环节的充分重视,在开展实际教学环节过程中,长期为学生选择和使用内容陈旧的实验指导书文本,无法保证“C语言程序设计”上机实验教学环节在教学内容层面上的针对性和合理性,对高等院校“C语言程序设计”上机实验教学环节的整体教学效果造成了不良影响。

2021 年12 月,位于河北张家口市的国际首套100 MW先进压缩空气储能国家示范项目进入了系统带电调试阶段。该储能电站由中国科学院工程热物理所建设,采用先进压缩空气储能技术,项目规模为100 MW/400 MWh,系统设计效率70.4%,是国内首个百兆瓦级先进压缩空气储能电站并网应用的标杆性成果。储能电站主要用于电力系统调峰、调频、调相、旋转备用、黑启动等多个功能,可配合风电、光伏、区域电网、云计算中心等联合运行,形成大规模储能系统运行新模式

。

2021 年底,“200 MW/800 MWh 大连液流电池储能调峰电站国家示范项目”基本完成了一期工程100 MW/400 MWh 储能单体设备的调试准备。该项目从2016 年10 月策划开建,历经5 年多,计划在2022 年8 月完成并网调试。该示范工程采用中国科学院大连化学物理研究所自主研发的全钒液流电池储能技术,是国内百兆瓦级液流电池储能电站并网应用的标杆性成果。储能电站主要用于解决当地电网调峰能力不足、提高地区供电可靠性、助力新能源消纳等问题。此外,2021年8月和12月,他们在国内分别签约了湖北襄阳、深圳工业园区等地的100 MW级全钒液流电池电站项目

。

综上所述,2018—2021 年期间,我国在百兆瓦级储能电站应用方面,已逐步实现了从“技术创新引领”向“规模化应用”的大幅迈进。在此阶段中,在储能装置研发方面,创新发展了锂离子电池储能、液流电池储能、压缩空气储能等百兆瓦级新型储能技术,并完成了关键设备研发、系统并网调试、电站工程应用,在国际上引领了新型储能装置技术的大型化发展趋势。在运行控制方面,结合我国新能源发展与特高压电网输电等特色,创新发展了具有中国特色的多点布局储能集群规模化聚合调控、百兆瓦级规模化储能支撑电网安全稳定运行、共享储能参与市场交易的创新应用模式,实现了集中式或分散式聚合的百兆瓦级规模化电池储能电站的创新应用及其国际引领。并依据储能电站并网运行与调控经验,逐步完善了各类电池储能电站在接入电网过程中的备案流程、并网管理、调控运维等相关技术规范内容。但针对储能电站安全防护、建模仿真、调试检修等相关技术标准还亟待完善。另一方面,针对电源侧或电网侧接入的部分储能电站利用小时数偏低、经济效益不好等问题,也备受关注。

1.3 吉瓦时级储能的跨越式发展阶段

2021 年12 月,由宁德时代牵头,中国电科院、中电普瑞科技、清华大学等参与申报的国家重点研发计划项目“吉瓦时级锂离子电池储能系统技术”获批立项。项目将研发超大规模储能电站智能控制与管理平台,在单站容量不小于1吉瓦时的集中式储能电站示范应用,实现构网型储能电站主动支撑、灵活调节与规模化调峰等多目标功能示范。2022 年山东将在济南、德州、滕州、海阳、莱芜等地,相继并网投运5个100 MW级的电网侧调峰共享储能电站,其整体聚合规模将达到1.32 GWh。

2019年5月湖南长沙60 MW/120 MWh储能示范工程投运,首次采用了电池本体租赁模式,电站运营模式主要为参与市场和合同能源管理

。2021年7 月在山西大同建设的300 MW/600 MWh 集中式锂离子电池储能电站,充分利用大同第一热电厂的退役火电厂改造,可参与调频辅助服务市场与电力现货市场等,助力当地新能源发展与电网稳定运行。

2 检测技术

2012—2022 年间,电力储能测试评价经历了储能设备关键性能验证评价、储能核心部件标准化综合评价、储能安全与质量全流程测试评价的三个发展阶段,相关核心技术已在储能性能测试评价与检测等工作中得到了应用与验证。

2.1 关键性能验证评价阶段

2012 年前后,国家风光储输示范工程储能电站投运,以锂离子电池为代表的新型储能开始了规模化功能验证阶段。彼时,专门针对电力储能的标准体系尚未建立,对储能电池的测试评价仅能参考动力电池相关标准,且主要围绕储能应用关注的循环寿命等关键性能,测评的目的也主要是为了验证宣称的某方面性能是否真实,达不到对储能电池面向实际应用需求的综合性能的全面评价。根本的原因在于储能电池与动力电池在应用需求、关键性能要求、热失控安全要求、技术管理模式等多个方面存在巨大的差异,动力电池标准难以匹配电力储能应用对储能电池高安全、长寿命等关键性能的核心关注点。这个阶段虽然仅做到对储能电池这一核心部件关键性能的验证评价,但是通过这种评价,掌握了国内外不同类型储能电池的特性和优缺点,完成了不同类型储能电池关键性能的横向比对评价,重点掌握了不同充放电深度条件下电池的寿命衰减特性,测试评价的关注点主要集中在电池单体特性、成组特性和长寿命特性,同时结合初期示范工程开展了多类型储能电池实际运行特性评价及联合运行模式探索,评价对象包括不同材料体系的锂离子电池(磷酸铁锂、三元、钛酸锂、锰酸锂等)、液流电池、铅酸(炭)电池、钠硫电池、钠氯化镍电池、镍氢电池、梯次利用电池等。

2.2 适用实际应用需求的储能核心部件标准化综合评价阶段

2018 年前后,江苏镇江百兆瓦大规模电网侧储能电站示范工程投运,以锂离子电池为代表的新型储能进入规模化商业示范阶段。在这个阶段,以中国电科院为代表的国内研究机构经过近十年的理论研究和实践积累,已发展出适用于电力系统实际应用需求的电池储能测试评价理论及实践体系。2018 年6 月,GB/T 36276《电力储能用锂离子电池》国家标准正式发布

,正是体现了前述测评理论和实践积累成果向最高标准的转化,从世界范围来说,首次出现以理解和认知电力系统大规模应用对电池真实需求为基础的储能电池标准,比如以功率条件标定容量、效率、寿命等关键应用指标,对电池热失控等安全性能要求更高等。同一时期发布的还有储能电池管理系统、储能变流器等其他核心部件的国家标准。至此,已发展出了相对完善的锂离子电池储能应用的核心标准体系,开始进入更契合实际应用需求、针对储能核心部件开展标准化综合评价的阶段。此阶段评价对象主要聚焦于锂离子电池,包括电池单体、电池模块、电池簇,测评关注点囊括基本性能、循环性能、安全性能,重点关注储能电池性能分级评价。通过标准化的测试评价方法,积累了大量的商品化产品实测数据,全面掌握了不同生产单位不同型号储能电池面向实际应用条件下的综合性能。在深入研究分析这些标准化数据的基础上,结合对电力储能应用实际需求的深刻认知,通过识别储能电池关键性能和关键技术指标,以性能等级划分的形式结合翔实的性能数据全方位展现和辨识电池产品的质量和安全技术水平,开创了储能电池产品性能等级评价技术,涵盖基本性能、循环性能、安全性能和综合性能的全方位等级。为行业提供了十分便利的技术工具,便于使用方开展技术对比与电池选型,便于制造方进行同行业比对,精准定位产品优劣势,为全行业开创了全新的技术评价和对标公共平台与服务,引导储能电池技术升级与转型,促进电池储能行业健康可持续发展。

2.3 面向工程的储能安全与质量全流程测试评价阶段

针对集中式百兆瓦级电池储能技术,2016 年7 月由宁德时代牵头,中国电科院、清华大学等参与申报的国家重点研发计划项目“100 MWh 级新型锂电池规模储能技术开发及应用”获批立项,开启了百兆瓦时储能技术研发与示范应用的序幕。历经4年多的技术研发,该项目系统性开展了长循环寿命、高安全性、低成本的储能用新型锂离子电池及其系统集成的核心技术研发,实现了百兆瓦时级锂离子电池储能电站的安全防护、统一调控、电池能量管理等功能。中国电科院研发的大规模电池储能电站统一调控与能量管理系统,基于储能电池特性(SOC、SOH、充放电倍率/能力、一致性差异、热管理),采用自适应参数调节、等效寿命评估及大数据分析等技术,实现了储能电站状态评价、跟踪发电计划、削峰填谷、参与系统调频调压等多目标应用功能

。相关成果已应用于福建晋江30 MW/108 MWh 储能电站。2020 年5 月,该储能电站获福建省首张独立储能电站发电业务许可证,成为国内首个电网侧百兆瓦时级储能电站参与电网调频业务的应用典范。

3 标准制定

第三,新型农村合作医疗制度以县为资金统筹单位。这是新型农村合作医疗制度与传统合作医疗制度在资金统筹上显著的不同,传统的合作医疗制度以村为单位,资金统筹数量小,保障层次较低,不具备对大病的资金抵御能力。而新型农村合作医疗改变了这一弊端,以县为统筹单位,资金统筹数量大,保障层次高,抗风险能力强。

(2)搅拌阶段,一次搅拌量需要小于定额搅拌机的80%量,钢纤维秤重误差比要控制在2%以内[3]。2.2.4 运输

过去十年来,我国储能标准制定经历了从借鉴到自主,从局部到整体的过程。依据储能应用特点以及在工程应用中和试验检测中暴露的问题,适时开展了标准制定重点的调整,逐步完成了储能标准体系建设与标准制定等工作。

3.1 标准体系

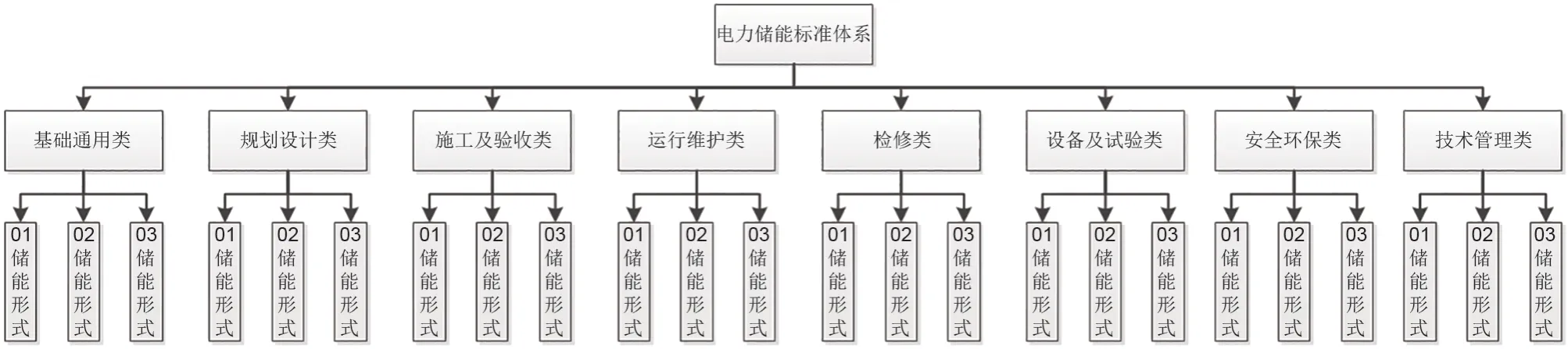

标准体系是一幅包括现有、应有和计划制定的标准工作蓝图,用来说明储能技术标准的总体结构,反映电力储能领域内整体标准的相互关系。标准体系是对标准的制定进行顶层设计,是编制计划和制定标准的依据。第一届标委会成立(2014年)初期构建标准体系时,考虑到电力储能包含的技术领域众多,涵盖不同形式的储能、不同的应用功能,但是生命周期却是一致的,都包含规划设计、设备及试验、施工及验收、并网及检测、运行与维护这5 个环节。这5 个环节本身互相关联,但又具有较高的独立性,可以此划分储能标准的界面,在此基础上,增加术语和定义、编码导则等基础通用类标准,将标准体系分为6 大类:基础通用、规划设计、设备及试验、施工及验收、并网及检测和运行维护评价。随着储能由早期示范工程发展到电源侧、电网侧、用户侧广泛应用,第二届标委会成立(2019 年)时将标准结构进行了调整,将安全环保、技术管理单列,一共8 大类。第二层为储能形式层,包含电化学储能、机械储能、电磁储能等不同的形式。如图1所示。

3.2 标准制定

截至目前,全国电力储能标委会归口管理国家标准57 项,涉及规划设计、设备及试验、施工及验收、并网及检测、运行与维护、评价等方面,其中12 项发布、1 项正在报批、38 项正在编制,构成了储能标准体系的核心部分。值得特别提出的是,2021 年“4·16”大红门储能安全事故后,标委会秘书处组织了多次储能标准体系讨论,完善了电力储能技术标准体系表,增加了储能电站规划配置、调试、运行、设备及试验、安全环保、技术管理等方面亟需的标准,申报了“储能质量与安全”系列国家标准27 项并全部获批立项。能源行业标准方面,标委会归口管理储能领域能源行业标准35 项,其中18 项发布、1 项正在报批、16 项正在编制。已经发布实施的标准,广泛应用于检测机构、设计单位、储能设备制造商、工程施工单位和储能电站运营单位,指导储能电站设计、产品升级改造、并网测试、运行维护等工作。

2015年3月,国务院印发《深化标准化工作改革方案》(国发[2015]13 号)提出了培育发展团体标准,鼓励具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准,供市场自愿选用,增加标准的有效供给。中国电力企业联合会、中关村储能产业联盟、中国化学与物理电源行业协会储能应用分会、中国电工技术学会等社团组织纷纷开展储能团体标准的制定,保障了储能快速发展形势下标准的有效供给。

奥氮平治疗高致吐化疗引起恶心呕吐的meta分析……………………… 郭 蕊,张晋萍,丁选胜,等(1·30)

3.3 国际标准领域

IEC在2012年成立了电能存储系统技术委员会TC120,负责储能系统接入电网相关标准的制定。该技术委员会成立了术语、单位参数和测试方法、规划和安装、环境问题、安全考虑5个工作组开展相关标准制定工作。IEC TC 120划分工作组时为了和TC 8、TC 21、TC 57等工作内容不冲突,主要负责储能系统接入系统方面的问题,而不关注储能设备,只是从目前备受关注、亟须制定的标准入手,开展标准制定工作。每年都有中国专家加入IEC TC 120 工作组。历经10 年发展,中国专家由参与跟随制定逐步转变为牵头主导制定。目前,中国专家主导制定IEC标准2项,分别是2019年立项的“IEC 62933-3-2 ED1 电力储能系统规划和性能评估:功率密集型及与可再生能源接入相关应用的附加要求”和2020年立项的“IEC 62933-4-2 ED1电力储能系统第4-2 部分对电化学储能系统故障的环境影响评估要求”。IEC 62933-3-2 目前是DTS投票阶段,预计2022 年9 月出版;IEC 62933-4-2目前是CD1 流转阶段,预计2023 年3 月出版。2021年度新注册专家数共2人,共2个工作组,工作组参加覆盖率40%;累计注册专家数14人(24人次),共5个工作组,工作组参加覆盖率100%。

3.4 发展过程

我国储能标准制定经历了从借鉴到自主的过程。在储能电池方面,最初借鉴动力电池的标准,比如恒流法测试电池循环寿命等性能,不能反映面向应用的真实技术性能和指标参数,无法为储能电站的设计、电池选型、经济评估、运维、考核管理等环节提供准确的数据支撑,后续根据储能在电力系统应用特点,以功率-瓦时参数体系为基准测试评价条件,摒弃电动汽车的电流-安时参数体系的测试评价条件;在储能变流器、接入并网及测试方面,最初借鉴风电、光伏等新能源并网标准,后面根据储能四象限运行特点,提出了符合储能各种运行工况的技术指标要求。

目前本院关节外科围绕这一问题和相关医疗研发机构进行了有益的合作尝试,通过艾利斯通C3650打印机进行植物纤维髋臼骨缺损模型重建,进行体外的模拟翻修手术;再通过Acarm AB型打印机活性钛粉打印出骨缺损填充块内置物,完成了真正精准的髋臼旋转中心重建和骨缺损修复,使复杂的Paprosky III型髋臼缺损翻修术变得简单易行,近期临床疗效满意。

标准的制定同时也经历了从局部到整体的过程。最开始制定组成关键设备的标准,包括GB/T 36276《电力储能用锂离子电池》、GB/T 36280《电力储能用铅炭电池》、GB/T 34131《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》、GB/T 34120《电化学储能系统储能变流器技术规范》等,后续制定系统及电站级整体标准,包括:GB/T 36558《电力系统电化学储能系统通用技术条件》、GB/T 36547《电化学储能系统接入电网技术规定》、GB/T 36549《电化学储能电站运行指标及评价》等,逐步完善标准体系。

4 总结与展望

本文回顾了新型储能系统工程应用、检测技术、标准制定在2012—2022 年十年的研究进展。随着应用领域及规模的不断扩大,新型储能技术将成为新型电力系统建设中的重要组成部分,以下几个方面需重点关注。

(1)针对大型储能技术,2021 年底立项的下述两个国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项值得关注。一是作为中长时间尺度储能技术,宁德时代公司牵头的“吉瓦时级锂离子电池储能系统技术”项目中,将开展集中式吉瓦时级储能关键技术研究。二是作为高比例可再生能源主动支撑技术,中国长江三峡集团有限公司牵头的“规模化储能系统集群智能协同控制关键技术研究及应用”项目中,将开展分散式接入的规模化储能关键技术研究。在2022 年国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项中,作为超长时间尺度储能技术,新一代100 MW级液流电池储能技术位列其中。作为物理储能技术,100 MW级先进压缩空气储能项目已开展示范应用。上述储能相关项目将是未来几年我国百兆瓦级和吉瓦级不同类型、不同技术路线的规模化储能装置及其控制应用技术研究的标杆性项目。

(2)针对未来大规模/超大规模储能应用,随着不同类型、不同集成方式、不同规模、不同控制方式、不同商业模式的储能电站不断接入电力系统,结合我国电力市场对储能应用的新举措和新机制以及新型电力系统对规模化储能集成与应用需求的发展变化,不同类型储能在我国新型电力系统中的规模化发展值得期待。储能系统安全措施、集成拓扑与控制架构优化、运行状态分析与诊断、与集中/分布式新能源发电联合应用、多目标能量管理、技术经济性评估、系统建模与仿真、与传统安稳控制系统协调配合、规划布局与规范指标等9个研究方向,仍将是在未来十年储能电站运行控制与应用中亟待持续深入开展的重点研究内容之一。碳排放约束、共享式储能、数字化赋能、智能化决策、主动安全防御、社会物理信息系统融合等方法或理念将融汇其中,支撑新型储能在源、网、荷侧的创新应用与迭代升级。随着动力电池循环寿命、安全性和能量密度的提升,电动汽车的续航里程将显著超过日常使用需求,V2G可实现电动汽车和电网之间的能量双向流动,电动汽车移动式储能和固定式储能相结合的储能方式也将是未来发展的方向之一。

(3)针对电力储能测试评价,目前电力储能测试评价体系已较十年前有了质和量的巨大进展,但考虑到前述提及的储能电池的特殊性和复杂性,当前的测评也仅仅做到储能设备投运前的安全和质量状态的确认,储能设备投运后的寿命预测、容量衰减过程伴随的安全性能演变、全生命周期运行过程中健康状态的实时监测评价等重要课题还没有好的解决方案,针对储能电池系统整机安全性能的测试评价技术和试验评估能力还存在缺失,这既是世界难题,也是电力储能应用关注的重点,也是未来十年电力储能测试评价发展和攻关的方向。

给药前,两组患者心率、平均动脉压比较,差异无统计学意义(P>0.05);给药5 min时,对照组患者心率升高、平均动脉压降低,且明显高于/低于观察组,差异有统计学意义(P<0.05);详见表2。

(4)针对标准制定,后续标准制定工作将围绕解决行业发展的热点问题,重点在电化学储能协调控制以及安全环保两方面。在储能协调控制领域,针对双碳目标下电力系统多场景储能应用需求,加快制定《电力系统配置电化学储能电站规划导则》《电化学储能系统接入电网运行控制规范》等国家标准,加快修订国家标准《电化学储能系统接入电网技术规定》;在储能安全环保方面,为防止和应对储能系统安全事故,加快制定《电化学储能电站安全规程》《电化学储能电站危险源辨识技术导则》《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》《电化学储能电站应急演练规程》《电化学储能电站环境影响评价导则》等国家标准。为配合标准制定,还需开展一系列基础研究工作,比如,在协调控制领域,开展储能设备模型、系统模型研究;在安全领域,开展电池储能模块级、簇级的安全试验,包括电池热失控蔓延起火的试验、模块热失控特性的试验、模块及簇级别的模拟火灾及灭火的试验、全尺寸储能系统安全试验等,这些试验数据将有助于加深电池储能安全问题的理解,为制定相关标准提供关键数据参考。

[1] UCHIDA Y, KOSHIMIZU G, NANAHARA T, et al. New control method for regulating state-of-charge of a battery in hybrid wind power/battery energy storage system[C]//2006 IEEE PES Power Systems Conference and Exposition. Atlanta, GA, USA, IEEE:1244-1251.

[2] U S Department of Energy.Electric power industry needs for gridscale storage applications[R].2020.

[3] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 风电场接入电力系统技术规定: GB/T 19963—2011[S]. 北京: 中国标准出版社,2012.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Standardization Administration of the People's Republic of China.Technical rule for connecting wind farm to power system: GB/T 19963—2011[S].Beijing:Standards Press of China,2012.

[4] LI X J, HUI D, WU L, et al. Control strategy of battery state of charge for wind/battery hybrid power system[C]//2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari, Italy, IEEE:2723-2726.

[5] LI X J, HUI D, LAI X K, et al. Control strategy of wind power output by pitch angle control using fuzzy logic[C]//2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari, Italy,IEEE:120-124.

[6] LI X J, LI N, JIA X C, et al. Fuzzy logic based smoothing control of wind/PV generation output fluctuations with battery energy storage system[C]//2011 International Conference on Electrical Machines and Systems.Beijing,China,IEEE:1-5.

[7] LI X J, LI Y, HAN X J, et al.Application of fuzzy wavelet transform to smooth wind/PV hybrid power system output with battery energy storage system[J].Energy Procedia,2011,12:994-1001.

[8] LI X. Fuzzy adaptive Kalman filter for wind power output smoothing with battery energy storage system[J]. IET Renewable Power Generation,2012,6(5):340-347.

[9] LI X J, ZHANG L, HUI D. Real-time control and monitoring technologies used for multi-type energy storage laboratory in Zhangbei[C]//2nd IET Renewable Power Generation Conference(RPG 2013). Beijing, China. Institution of Engineering and Technology,2013.

[10]李相俊, 惠东, 来小康, 等. 兆瓦级电池储能电站实时功率控制方法及其系统:CN 103187750 A[P].2013-07-03.

[11]李相俊,惠东,贾学翠,等.锂-液流电池联合储能电站的实时功率分配方法及系统:CN 103187807B[P].2015-02-18.LI X J, HUI D, JIA X C, et al. Real-time power distribution method and system of lithium-liquid flow cell combined energy storage power station:CN103187807B[P].2015-02-18.

[12]LI X J, HUI D, XU M, et al. Integration and energy management of large-scale lithium-ion battery energy storage station[C]//2012 15th International Conference on Electrical Machines and Systems(ICEMS).Sapporo,Japan.IEEE:1-6.

[13]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.电化学储能系统接入电网测试规范:GB/T 36548—2018[S].北京:中国标准出版社,2018.

[14]郭光朝, 李相俊, 惠东, 等. 基于VxWorks实时系统的储能系统监控平台开发[J].电源技术,2014,38(8):1538-1541.GUO G C, LI X J, HUI D, et al. Development of monitoring and control platform for energy storage system based on V

Works real-time system[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2014,38(8):1538-1541.

[15]LI X J, HUI D, LAI X K. Battery energy storage station (BESS)-based smoothing control of photovoltaic (PV) and wind power generation fluctuations[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy,2013,4(2):464-473.

[16]LI X J, YAO L Z, HUI D. Optimal control and management of a large-scale battery energy storage system to mitigate fluctuation and intermittence of renewable generations[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy,2016,4(4):593-603.

[17]徐明, 李相俊, 贾学翠, 等. 规模化电池储能系统的无功功率控制策略研究[J].可再生能源,2013,31(7):81-84.XU M, LI X J, JIA X C, et al. Research on reactive power control strategy for large-scale battery energy storage systems[J].Renewable Energy Resources,2013,31(7):81-84.

[18]於益军, 雷为民, 单茂华, 等. 风光储联合发电监控系统功能设计与应用[J].电力系统自动化,2012,36(20):32-38.YU Y J, LEI W M, SHAN M H, et al. Design and application of supervision and control system for wind-photovoltaic-battery power plants[J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(20):32-38.

[19]高明杰, 惠东, 高宗和, 等. 国家风光储输示范工程介绍及其典型运行模式分析[J].电力系统自动化,2013,37(1):59-64.GAO M J, HUI D, GAO Z H, et al. Presentation of national wind/photovoltaic/energy storage and transmission demonstration project and analysis of typical operation modes[J].Automation of Electric Power Systems,2013,37(1):59-64.

[20]王劲松, 李相俊, 曹超, 等. 支撑光储发电系统黑启动的电池储能电站控制方法及系统:CN104993513A[P].2015-10-21.WANG J S, LI X J, CAO C, et al. Method and system for controlling battery energy storage power station of supporting black start of light-preserved power generation system: CN104993513A[P].2015-10-21.

[21]葛俊, 宋鹏, 刘汉民, 等. 新能源场站虚拟同步发电机技术研究及示范应用[J].全球能源互联网,2018,1(1):39-47.GE J, SONG P, LIU H M, et al. Research and demonstration application of virtual synchronous generator technology in renewable energy power station[J]. Journal of Global Energy Interconnection,2018,1(1):39-47.

[22]陆志刚, 王科, 刘怡, 等. 深圳宝清锂电池储能电站关键技术及系统成套设计方法[J].电力系统自动化,2013,37(1):65-69,127.LU Z G, WANG K, LIU Y, et al. Research and application of megawatt scale lithium-ion battery energy storage station and key technology[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013,37(1):65-69,127.

[23]张华民,王晓丽.全钒液流电池技术最新研究进展[J].储能科学与技术,2013,2(3):281-288.ZHANG H M, WANG X L. Recent progress on vanadium flow battery technologies[J]. Energy Storage Science and Technology,2013,2(3):281-288.

[24]刘宗浩, 张华民, 高素军, 等. 风场配套用全球最大全钒液流电池储能系统[J].储能科学与技术,2014,3(1):71-77.LIU Z H, ZHANG H M, GAO S J, et al. The world's largest allvanadium redox flow battery energy storage system for a wind farm[J]. Energy Storage Science and Technology, 2014, 3(1):71-77.

[25]甘生元,李相俊.格尔木时代新能源50 MWp光伏/15 MW电池储能联合电站集成技术研究与应用[J].供用电,2017,34(4):40-46.GAN S Y, LI X J. Research and application of integration technologies for Golmud times new energy 50 MWp photovoltaic/15 MW battery energy storage combined power station[J]. Distribution&Utilization,2017,34(4):40-46.

[26]GUO Y H, XIE X R, WANG B, et al. Improving AGC performance of a coal-fueled generators with MW-level BESS[C]//2016 IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference.Minneapolis,MN.IEEE:1-5.

[27]李相俊,马锐.考虑电池组健康状态的储能系统能量管理方法[J].电网技术,2020,44(11):4210-4217.LI X J, MA R. Energy management method of energy storage system considering the SOH of battery pack[J]. Power System Technology,2020,44(11):4210-4217.

[28]LI X J, JIA X C. Development and application of dispatching and energy management system for 50 MW/100 MWh battery energy storage station[C]//2019 International Conference on Advanced Mechatronic Systems(ICAMechS).Kusatsu,Japan.IEEE:181-185.

[29]LI X J, WANG S X. Energy management and operational control methods for grid battery energy storage systems[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems,2021,7(5):1026-1040.

[30]王骅, 李相俊, 李文启, 等. 分布式储能系统对特高压直流闭锁后的紧急功率支撑方法研究[J].供用电,2021,38(6):14-20.WANG H, LI X J, LI W Q, et al. Research on emergency power support method of distributed energy storage system after UHVDC blockage[J].Distribution&Utilization,2021,38(6):14-20.

[31]甘伟, 郭剑波, 李相俊, 等. 面向多应用需求的分布式储能优化调度[J].电网技术,2019,43(5):1504-1511.GAN W, GUO J B, LI X J, et al. Distributed energy storage optimization scheduling for multiple application requirements[J].Power System Technology,2019,43(5):1504-1511.

[32]LI X J, MA R, GAN W, et al. Optimal dispatch for battery energy storage station in distribution network considering voltage distribution improvement and peak load shifting[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy,2022,10(1):131-139.

[33]李建林, 王上行, 袁晓冬, 等. 江苏电网侧电池储能电站建设运行的启示[J].电力系统自动化,2018,42(21):1-9,103.LI J L, WANG S X, YUAN X D, et al. Enlightenment from construction and operation of battery energy storage station on grid side in Jiangsu power grid[J]. Automation of Electric Power Systems,2018,42(21):1-9,103.

[34]董凌, 年珩, 范越, 等. 能源互联网背景下共享储能的商业模式探索与实践[J].电力建设,2020,41(4):38-44.DONG L, NIAN H, FAN Y, et al. Exploration and practice of business model of shared energy storage in energy Internet[J].Electric Power Construction,2020,41(4):38-44.

[35]李军, 胡斌奇, 杨俊, 等. 湖南电网侧电池储能电站概况及调控运行启示[J].湖南电力,2020,40(1):73-78.LI J, HU B Q, YANG J, et al. General situation and regulating operation enlightenment of side battery storage power station in Hunan power grid[J].Hunan Electric Power,2020,40(1):73-78.

[36]陈海生, 李泓, 马文涛, 等. 2021 年中国储能技术研究进展[J]. 储能科学与技术,2022(3):1052-1076.CHEN H S, LI H, MA W T, et al. Research progress of energy storage technology in China in 2021[J]. Energy Storage Science and Technology,2022(3):1052-1076.

[37]梅生伟, 公茂琼, 秦国良, 等. 基于盐穴储气的先进绝热压缩空气储能技术及应用前景[J].电网技术,2017,41(10):3392-3399.MEI S W, GONG M Q, QIN G L, et al. Advanced adiabatic compressed air energy storage system with salt cavern air storage and its application prospects[J]. Power System Technology,2017,41(10):3392-3399.

[38]李相俊,赵珊珊,惠东.面向新型电力系统的大型储能电站关键技术发展趋势分析与展望[J].供用电,2022,39(7):2-8,24.LI X J,ZHAO S S,HUI D.Development trend analysis and prospect of key technologies of large energy storage station in new type power system[J].Distribution&Utilization,2022,39(7):2-8,24.

[39]李相俊,王上行,惠东.电池储能系统运行控制与应用方法综述及展望[J].电网技术,2017,41(10):3315-3325.LI X J, WANG S X, HUI D. Summary and prospect of operation control and application method for battery energy storage systems[J].Power System Technology,2017,41(10):3315-3325.

[40]国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 电力储能用锂离子电池:GB/T 36276—2018[S].北京:中国标准出版社,2018.