论日本歌曲汉译中的等值与改写

——以《我只在乎你》为例

2022-08-31胡冰玥

金 华,胡冰玥

歌词即歌曲的唱词。歌词蕴涵着整首歌曲的宗旨与灵魂,诉说歌曲表达的思想和情感,使音乐艺术和文学艺术紧密相连。从古至今,歌词与诗歌都有千丝万缕的联系。诗歌用高度凝练的语言,抒发作者丰富的情感,并具有一定的节奏、韵律和较强的文学性。因此,雅克布森认为诗歌是不可译的[1](135),同样,歌词的翻译也具有较强的“抗译性”。歌词的翻译主要有以下两种形式:即歌词翻译和歌词译配。前者注重对源语歌词意义的翻译,对格式、韵律没有要求,因此往往出现多种译法;而后者不仅要呈现源语歌词的意义,还要实现入曲演唱,这就需要译者在译词与源语歌词之间实现“等值”,而且还要发挥译者的主体性作用,对译词进行一定程度的“改写”,使之匹配曲调。因此,一首歌曲往往只有一种译配词。

改革开放初期,流行歌曲的风潮从中国香港、台湾地区(以下统称为香港、台湾)吹向中国内地,邓丽君是20世纪80年代华语乐坛最耀眼的歌星之一,也深受日本民众的喜爱。她从1974年开始,以テレサ テン为艺名在日发展,凭借《空港》《つぐない》《時の流れに身を任せ》等歌曲,多次斩获“日本有线大赏”和“全日本有线放送大赏”。歌曲《時の流れに身を任せ》发布于1986年,由荒木とよひさ(Araki Toyohisa)作词,三木たかし(Miki Takashi)作曲,汉译歌词由慎芝译配。慎芝是台湾知名词作家,具有较深厚的日文和汉学功底,曾担任过多首经典歌曲的词作和译配者。她的译文不仅最大限度地保留了日语歌词的原意,还进行了语法、内容和文化等方面的改写来贴合旋律。本文将结合等值翻译理论和勒费弗尔的改写理论对译配词进行分析和探讨。

一、歌词译配中的等值理论

等值属于西方翻译理论范畴。卡特福德指出,“翻译实践的中心问题在于寻求等值成分,翻译理论的中心任务在于界定等值的本质和条件……为了建立翻译等值关系,源语和译入语文本都必须与功能上相关的语境特征相联系”,[2](93)这强调了翻译与语言功能之间的关系。由此,翻译中的等值可以基于语言功能划分为语言等值、文化等值和艺术等值三个层次。[3](103)在歌词译配中,最基本的要求就是实现语言等值,此外,歌词中的每个词语、每个句子都承载着自身的文化信息,所以好的译配词应当自然易懂,尽量不出现由文化差异导致的理解障碍,还要搭配旋律,在语音方面实现艺术等值。

(一)语言等值

著名语言学家奈达主张“形式对等”和“等效原则”。形式对等强调忠实原文,使译文最大限度地体现原文的内容和形式。这就是语言等值的第一个层次,表层意义的等值,即源语和目的语表层结构的转换。如果要保留源语语言形式,就不能改写内容,保持字面意义的等值。在歌词中,达到表层意义的等值并不容易。日中两国语言的表达结构存在较大差异,既满足歌曲韵律节奏,又保留日语语法结构十分困难,以歌词中的第一句“もしもあなたと会えずにいたら”为例,该句是假定条件句,译成中文是“如果没有遇见你”。这句日文歌词有14个音节,但直译成中文只有7个音节,如果不做扩充则很难配曲演唱,因此在译配时译者增译了“我该会是在哪里”。由于歌词对文字数的严格限制,在译配中实现表层意义等值难度较大,因此本首歌的译配词中只能找到一处比较符合表层意义等值的句子,即“思い出だけじゃ生きてゆけない”,其大意为“只凭借记忆我无法活下去”,慎芝译配为“我不能只依靠/片片记忆活下去”。译配词中增译的“片片”属于对原词“だけ”的强调,与“只”形成呼应,生动地描绘出恋人对主人公的重要性,实现了双语形式和内容上的对等。

语言等值的第二个层次是深层意义等值,即不拘泥于原文的结构和形式,又可以挖掘源语表达的真实含义和目的语的相同含义。这与奈达在后期主张的“等效原则”非常相似。在“等效原则”中,信息可以裁剪以满足目的语读者的语言文化上的需要,同时还要保证源语读者与目的语读者所得到的信息一致。实现这种等效须满足四原则,即“译文要有意义;传递了原文的精神风貌;自然流畅的表达;与原文产生相同的反应”[4](146),这种主张解放了译本形式。这种深层意义的等值在译配词中有较多体现。例如原词“平凡だけど/誰かを愛し/普通の暮らし/してたでしょうか”的大意为“虽然很平凡,但会爱上某个人,过着普通的日子吧”,慎芝译配为“也许认识某一人/过着平凡的日子/不知道会不会/也有爱情甜如蜜”。

这句译配词虽然未能实现表层意义等值,但在深层意义上与原词实现了等值。在表层意义层面上来看,译配词和原词有多处相异点。一是原词中“誰かを愛し”是指会爱上某人,并不是译配词中的“认识某一人”。二是原词中修饰“暮らし”的是“普通”,而译配词用的是“平凡”。三是译配词中的“也有爱情甜如蜜”无法与原歌词相对应,但原词想要表达的深层意义却在译词中非常巧妙地传达了出来。理由如下:首先,结合整首歌词不难看出,词中主人公对歌词中的“你”有着深厚的感情,甚至歌颂成“あなたしか愛せない/見えない”。译者并未将原句“誰かを愛し”翻译为“会爱上某一人”,而是译为“认识某一人”,这就巧妙地把“你”和“某一人”区别开,也与之后的歌词中表达的“你”对主人公的重要性形成呼应。译者增译的句子“不知道会不会/也有爱情甜如蜜”,则是对“誰かを愛し”的发问,隐藏答案是否定的,实际上表达了对“你”以外不会有甜如蜜的爱情之意。这种深层意义上的增译不仅满足了音节上的不足,还很好地传达了原词的深层含义。此外,译者将“普通”一词译成“平凡”的巧妙之处在于充分考虑到歌曲的易唱性。汉语词典《汉典》上对“普通”的解释为“平常、一般”,对“平凡”的解释为“没有值得注意的事件、具有通常或重复的特点”等[5],二者都表示平常的意思。但“普通”侧重于“一般人的水平”,“平凡”侧重于“不突出”。而且“普通”二字的声母为“p”和“t”,均为爆破音,在这首温婉的情歌中的适应性不如声母为“p”、“f”的“平凡”。简言之,上述译词虽然做了顺序调换或增译,且表层意义有所不同,但在深层意义上和原词实现了等值,而且达到了奈达规定的翻译四原则。

(二)文化等值

语言是文化的重要组成部分,是文化的载体。不同语言具有不同的文化内涵,且会受到社会背景、社会发展的影响。因此,翻译活动不仅仅是语言层面的,更多时候是一种源语文化到目标语文化之间的转换。要把源语中包含的文化信息等效转换成目的语的文化信息,不仅需要译者深厚的语言功底,还需要具备对特定语境下的词语敏锐的文化嗅觉。例如原词“あなたの色に染められ”,直译为“被你的色彩染上”,慎芝译配为“心甘情愿感染你的气息”。

在这个例子中,译者并没有将原文的“色”直译成“颜色”或“色彩”,而是译为“气息”。先来分析原词,日语中可以见到用原词中的“……の色に染める/に染められる”来表达恋人之间相处模式的情况,例如,日本“セキララセクシィ”恋爱网站中一篇标题为“彼色に染まる?自分色に染める!?どっち派?”[6]的一文,这里的“彼色に染まる”表示“受到男友的影响,女子的穿搭风格和兴趣爱好都会改变(彼氏に影響されて、服装や趣味などを変える女子)”之意。可见原词想表达的意思有以下两种可能:一种是原词作者用了唯美表达,即用“色”的原意,意为染上色彩,给读者描绘了一个“染上恋人颜色”的唯美场景,但这究竟是什么样的色彩,什么样的场景,是非常抽象的,要靠读者的自我想象来理解。另外一种是,可以认为原词作者想要表达的是上述网站标题中的意思,即主人公受歌词中“你”的影响很深,从主人公身上能看到“你”的喜好和习惯。但无论原词词作的意图属于上述哪一种,译为“气息”都会比译为“颜色”或“色彩”等词更能吸引目的语听众。其原因可以概括如下:

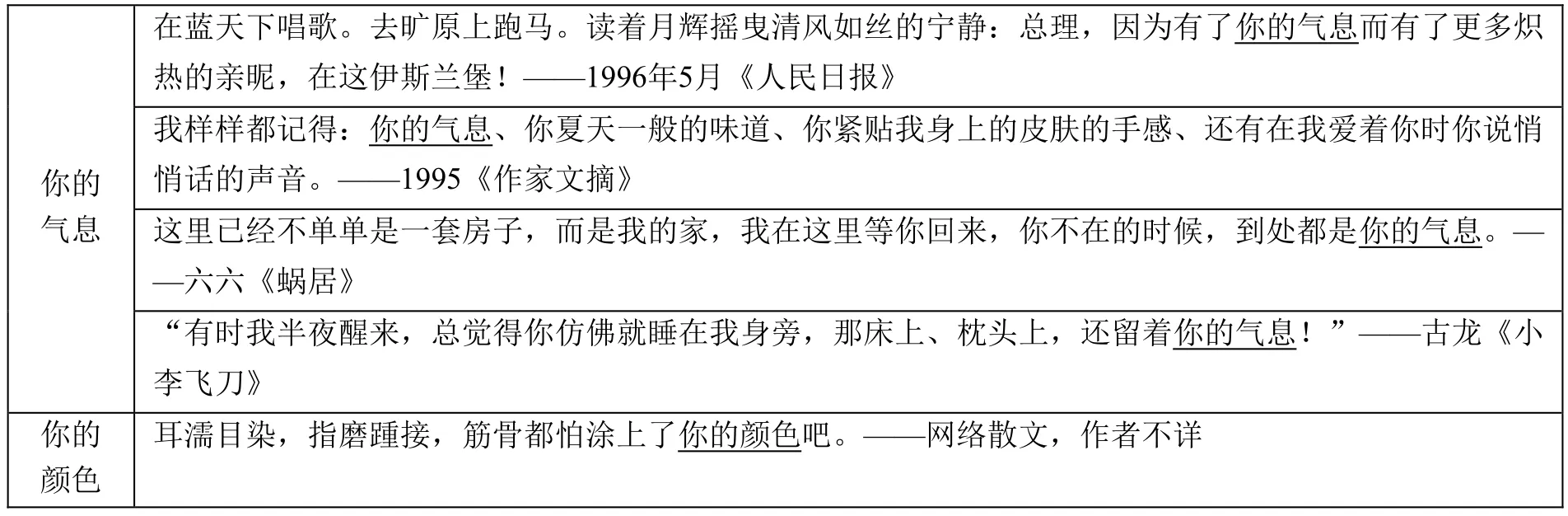

其一,如果是对个体印象、记忆等的表达,中文一般不会用“颜色”,而用“气息”,具体参见表1。表1是北京大学中国语言学研究中心语料库(CCL现代汉语语料库)中的两种表达相关结果,在表达对某个人的印象、记忆,或通过某个事物联想到本人的时候,用“你的气息”表达有4例,“你的颜色”只有1例。

表1 使用“你的气息”“你的颜色”的例句

不难看出,如果不是上下文中提到过具体条件,中文一般不会通过颜色来联想到某个人,而更多是通过气息来联想。例如“你的颜色”中唯一符合条件的例句是由于前文提到了“指磨踵接”所以才出现了后文“筋骨都怕涂上了你的颜色”。但本歌歌词中并没有对“你”的性格、行为等进行描述,也就缺乏前文具体条件。在这种情况下,如果译为“你的色彩”,听众就很难对这种色彩产生基本认知,例如无法判断这种色彩属于冷色系还是暖色系,这种理解障碍使听众难以展开想象或产生共鸣。如果译为“气息”,则变得生动具体,且能做到押韵。因此,此处译配为“你的气息”,既消除了文化上的差异,又能让听众沉浸在歌曲中,增强了艺术感染力。

其二,如果原词作者并没有采用上述的唯美表达,只是用日文中的固定搭配“…の色に染める/に染められる”来表现主人公在恋爱中受到“你”的影响很大的话,那么译词中的“心甘情愿”就形象地表现出主人公完全倾心于“你”,与固定搭配的含义形成呼应。“感染”则体现出主人公此刻的状态,即主人公生活中都带有“你”的习惯、喜好和痕迹,似乎这些已经变成自己的一部分,与自己共生。因此,“心甘情愿感染你的气息”一句译配得颇为巧妙,一个词能涵盖原词两种含义,既消除了文化理解障碍,又实现了文化等值。

(三)艺术等值

作为音乐艺术的语言载体,译配词不仅要传达原词信息,还要配合旋律和人声,才能入曲演唱。因此,与原词的节奏、韵律实现等值也是十分重要的。《我只在乎你》的译配歌词虽然并非每一句都和日文原词字数对应,但并未影响演唱,并且由于中文译配词比原词音节少,搭配这首情歌显得更细腻绵长。例如“だからおねがい”的译词“所以我求求你”,演唱过程中“らお”和“我”属于同一个音符,汉字虽然比日文少了一个音节,但不影响演唱,且演唱时可以做到一个音节对应一个音符,比两个音节对应一个音符的原词更加悠扬、放松。

综上,《時の流れに身を任せ》的中文译配不仅在语言、文化和语音三个方面实现了等值,还进行了恰当的改写。

二、歌词译配中的改写理论

20世纪70、80年代,西方翻译学家的研究重点从文本转移到文化、社会、政治等因素上。学者们放弃一味地追求等值,开始从社会学、哲学、人类学等跨学科的角度,用新的研究方法来研究翻译,使翻译研究的重点转向文化方面。文化学派重视翻译与文化之间的互动,主张在语境、历史、政治等更广的社会层面上研究文化对翻译的制约,是翻译研究史上的一次重大突破。

勒费弗尔是美国著名翻译理论家,他在《为什么要费周折谈改写?另类范式中改写角色的困境》中提出了翻译“改写”的概念。他认为翻译即改写,哪怕最忠实的翻译,也是一种改写。改写是为某种意识形态服务的,必然会受到目的语环境中的主流诗学、意识形态、赞助系统的影响。基于勒费弗尔的主张,笔者判断《我只在乎你》的中文译配主要受到主流诗学和社会意识形态的影响。

(一)委婉化改写——主流诗学的影响

歌词与诗歌存在千丝万缕的联系。中国诗歌讲究含蓄,诗歌中蕴含的情感与韵味常常不直接言明,而是以一种隐隐约约,似可见又似不可见的表达方式来达到隽永的效果,使读者回味悠长。同样,歌词也能体现委婉含蓄的特点,徐开彬指出,“80年代的情歌大多婉转悠长,虽常见男女情感的描写,但多为内敛的内心感受而少见热烈的直接表达”。[7](171-189)这种委婉表达在译配词中也有所体现。例如原词“今はあなたしか愛せない/見えないの”,可直译为“现在除了你我无法爱上别人/看见别人”,慎芝译配为“除了你我不能感到一丝丝情意”。

中文文化圈对爱的表述相对委婉,一般不会直接说出“爱”这一动词。歌曲要通过大众传媒传播,如果在歌词中直接用“爱”这一动词表达的话难免会让听众觉得不够文雅。因此慎芝将原词“除了你我无法爱上别人”的意思改写成了“在别人那里我感受不到情意”。笔者认为,这样的处理方式将歌词中的主动示爱处理为被动接受,原词中的“爱”也含蓄地用“情意”替换。另外,《時の流れに身を任せ》的中文译名《我只在乎你》同样体现出了一种委婉,此句在原词中并没有对应的句子,是由译者自主增译的。译者没有用意义相近且同样押韵的“我只会爱你”或“我只爱上你”来翻译,而是增译为“我只在乎你”,同样体现了一种点到为止的委婉之情,达到了让听众用心灵去感悟的境界。

(二)女性依附性形象的改写——社会意识形态的影响

二战以后,被称为女性主义“第二浪潮”的妇女运动在各国兴起。各国女性主义者主张两性平等、两性平权、两性同格,同时要求女性在政治、经济、社会等方面的平等。著名女权主义者波伏娃认为“妇女必须把命运掌握在自己手中”,逃离“客体”“他者”的形象[8](161-165)。她的观点促进了20世纪后期妇女运动的兴起,越来越多的女性在社会规则下与“美”作斗争,反对选美比赛,拒绝成为观赏品。20世纪70年代以来,台湾地区经济水平的腾飞和社会转型为女性意识的觉醒创造了有利条件。其间,女性的就业率和受教育程度不断提升,但并未得到相应的尊重。因此女性呼吁社会消除对女性的歧视和偏见,强调女性自身的觉醒,呼吁不要依附男性、从被支配的客体角色中彻底解放出来。此外,中国主流传统文化将女性美定位为自然和谐、清新脱俗,通常认为美是一种综合气质,是由内而外散发出来的,并不是可以像东施效颦那样轻易学来或者改变的。传统文化还讲究气节,女子不应为了男女之情寻死觅活,而应具备家国情怀等崇高的追求精神。本文中的歌词译配完成于妇女运动高涨的20世纪80年代上叶,在女性解放思潮和中华传统文化的影响下,译词中也出现了对原词女性依附性形象的改写,例如,原词1“一度の人生それさえ/捨てることも構わない”,直译为“就算是只此一次的人生丢掉也无所谓”,原词2“綺麗になれたそれだけで/命さえもいらないわ”,直译为“只要能变得美丽/生命都可以不要”。这两句对应的乐句旋律相同,因此慎芝均译配为“人生几何能够得到知己/失去生命的力量也不可惜”。

原词2表达的意思是“只要能变得漂亮,生命都可以不要”,这种行为体现了主人公为了容貌可以抛弃生命、迎合他人审美的“客体”角色。这不仅不符合中国的传统观念,还与倡导女性活出自我而非委身于异性的社会意识形态相悖。因此,在对这一句进行译配时,译者放弃了原词的意思,采用了原词1的译配词“人生几何能够得到知己/失去生命的力量也不可惜”。在原词1的译配词中,译者也对男女感情做了模糊化处理。原词1“一度の人生それさえ/捨てることも構わない”一句虽然未说明究竟是为了什么可以“丢弃只此一次的人生”,但结合前后歌词可以知道是为了这段爱情。译者在这里将爱情改写成“知己”,译配为“人生几何能够得到知己”容易让听众联想到“人生能得一知己,足矣”的感慨,从而认为是主人公在追求一生难求的友情。后句并没有使用更加贴近原词意思且押韵的“即使丢失了生命也不可惜”,而是改写成“失去生命的力量也不可惜”。这样一来,一方面对“丢失生命”之行为做模糊化处理,将原词中体现主观意志的他动词“捨てる”转化为不以个人意志为转移的“失去”,另一方面结合前句的“人生几何能够得到知己”,转移了该句的重点。展现出来的不再是原词那个为了爱情情愿放弃生命的消极形象,而是一个要穷尽一生力量寻求知己的积极形象。这种精神面貌的改变,使其更符合现代社会女性追求人格独立的价值观。慎芝在译配词中降低了原词的负面倾向,将消极的情感平淡化。这种改写更贴合目的语的受众人群,展现出一个用情至深,却不失自我的主人公形象,自然也就更容易广泛流传。

三、结语

歌词译配涉及音乐、语言、文学等诸多方面,是一项极其特殊的翻译工作。译者不仅要追求语言、文化、语音等艺术性等值,还要进行符合音乐旋律和时代潮流的改写。对歌曲译配来说,等值和改写就像一枚硬币的两面,既是相互对立、相互分离的矛盾体,又是你中有我、我中有你、相互依存、谁也离不开谁的统一体。一首歌曲的译配不仅能传达原曲的思想,还能使不同文化相互碰撞和交融,诉说译者对语言文化现象的理解。分析研究歌曲的译配,不仅能提高译者自身翻译水平、加深对源语文化的理解,还能提高文学素养和审美水平,获得多维度的锻炼和提升。