日本障碍儿童早期保育与教育的历史沿革及启示

2022-08-31谈苏欣杨福义

谈苏欣 杨福义

(华东师范大学 教育学部 上海 200062)

儿童早期保育与教育(Early Childhood Care and Education)是经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,简称 OECD)和联合国教科文组织(United Nations Educationnel, Scientific and Cultural Organization,简称UNESCO)于1998年在进行跨国比较研究与实践中提出的概念,是为义务教育学龄以下儿童提供照料和教育,包括环境、资金、政策、服务等所有安排[1]。我国比较认同的早期保育与教育通常指6岁以前,包括0—3岁的婴幼儿教育和3—6岁的学前教育,其中学前融合教育是障碍儿童早期保育与教育的重要内容。多项研究表明,对处境不利的儿童开展早期保育与教育益处最大,且回报率远大于一般儿童[2-4]。2015年,UNESCO发起“教育2030行动框架”计划,倡导让所有儿童都有机会获得高质量的早期保育与教育服务[5]。近年来我国也开始积极关注相关问题。《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》提出,要“加快发展非义务教育阶段的特殊教育”[6];2020年9月教育部公布的《中华人民共和国学前教育法草案(征求意见稿)》第二十三条提出,“县级以上地方人民政府应当根据本区域内残疾学前儿童的数量、类型和分布情况,统筹实施多种形式的学前特殊教育,推进融合教育”[7]。但是,作为我国教育体系中的短板,已有的障碍儿童早期保育与教育相关政策仅限于上述提议,尚未获得相对成熟的发展,在指导理念方面尚不清晰,缺乏相对完备的法律政策制度保障体系,导致在教育实践中存在权责分配不明确等问题,使得政策的落地面临较大困难。日本障碍儿童的早期保育与教育兴起于19世纪末,经过百余年的发展,已建立起相对完善成熟的制度体系,在理念、制度和实践三个层面都有鲜明的特色。且与欧美发达国家相比,日本历史文化背景与我国更相似,其发展经验具有较大的参考借鉴价值。鉴于此,本文在梳理历史文献的基础上,将日本障碍儿童早期保育与教育的发展划分为四个阶段,并分别从指导理念、法律制度、实践三个方面对其历史沿革进行探寻。

一、日本障碍儿童早期保育与教育的历史沿革

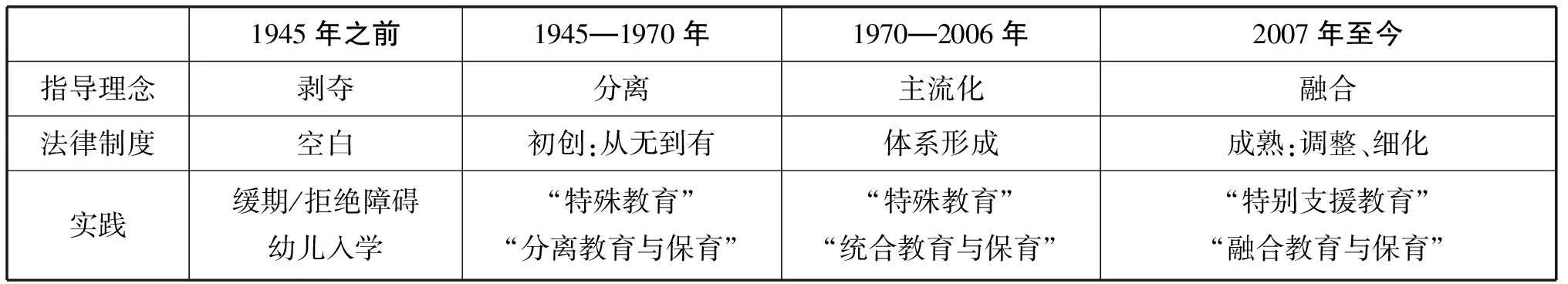

纵观日本障碍儿童早期保育与教育的历史沿革,或可将其划分为萌芽期、诞生期、体系形成期、修正完善期四个发展阶段,每一个时期的指导理念、法律制度、实践层面都呈现出鲜明的特色(见表1)。

表1 日本障碍儿童早期保育与教育的历史发展阶段划分

(一)萌芽期:“剥夺”障碍儿童的受教育权(1945年之前)

二战前的明治维新时期(1)19世纪60—90年代,日本结束封建制度的全面西化与现代化改革运动时期。,日本对障碍儿童早期保育与教育的关注开始萌芽,但在法律政策层面还没有明确规定,即虽然在理念层面主张剥夺障碍儿童的受教育权,但在实践层面上却有了较大发展——官方虽对障碍儿童的入学持拒绝态度,但民众、地方自发开设托儿所、幼儿园,按障碍类型招收障碍儿童(多为视力障碍、听力障碍、语言障碍,部分为智力障碍)(见表2)。

表2 1945年以前日本障碍儿童早期保育与教育的历史沿革

日本对障碍儿童制度层面的关注始于1872年颁布的《学制》。《学制》是日本明治维新运动中的教育改革令,标志着日本近代国家公共教育制度的开端[8]。《学制》首次对学校中障碍儿童的教育进行了规定,但实际并未实施[9]。1897年,日本特殊教育的先驱石井亮一先生将“圣三一孤女学院”改名为“淹乃川学园”并招收“白痴儿”入学,成为日本第一所专门招收智力障碍儿童的机构[10]。1900年,日本明治政府发布《第三版小学校令》,规定“病弱、发育不全等儿童缓期入学;白痴(智力障碍)、残疾儿童不予入学”,将障碍儿童排除在教育系统之外[11]。在明治维新自由、开放的思潮下,部分学者及团体并不认可政府剥夺障碍儿童受教育权的规定并开展了系列实践,典型代表如1908年宫城师范学校附属小学、京都市立盲哑院的实践等。20世纪20年代,《盲学校及聋哑学校校令》发布,虽政策制度并不完善,但东京市、京都市政府积极响应,随后分别开设了“盲口化幼儿园”和“东京盲校幼儿园”。

这一时期,在指导理念、法律制度、实践三者间,只有指导理念与实践的微弱互动——在主张“剥夺”的指导理念下,官方层面的相关教育实践较少,但障碍儿童日益增长的受教育需求让民众、地方政府产生了行动的萌芽,这也进一步推动了二战后顶层设计层面的变革。

(二)诞生期:障碍幼儿与普通幼儿“分离”保育与教育(1945—1970年)

二战后的“昭和”时期,日本经济从崩溃边缘获得了奇迹般的快速恢复和惊人的高速增长,全面深入的教育改革是其迅速崛起的关键因素之一[12]。障碍儿童早期保育与教育也在战后初期的教育改革中取得了实质性的飞跃发展——在法律制度层面,从无到有,障碍儿童早期保育与教育初步具有了明确的规定与基本保障;在理念层面,从曾经主张剥夺障碍儿童的受教育权,到认可障碍儿童的受教育权,并专门为障碍儿童设置独立教育机构,将普通儿童与障碍儿童进行分离保育与教育;在实践层面,招收障碍儿童的国立、公立、私立保育所及幼儿园不断增加,集体疗育、与大学合作、与医疗部门合作等各类教育试验相继开展(见表3)。

表3 1945—1970年日本障碍儿童早期保育与教育的历史沿革

具体来看,法律政策方面受到了“分离”指导理念的直接影响,障碍儿童的受教育权获得了法律层面的承认。1947年开始,《教育基本法》《学校教育法》《儿童福祉法》等法律相继颁布施行,“特殊教育学校幼儿部”“保育所”“智力障碍幼儿园”等作为相对独立的儿童福利设施得到了法律层面的认可。作为法律规定的补充,《保育所运营要领》(1950)、《关于重症心身障碍儿的疗育》(1963)、《保育所保育指针》(1965)等政策文件相继发布,为障碍儿童早期保育与教育提供了资金支持、政策支持、环境支持。实践方面,既有对“分离”理念和相应法律政策的响应,按障碍类别招收障碍儿童的保育所和幼儿园开始在全国范围增加,如北九州市设立“伊豆之园养护幼儿园”、京都府立聋校成立幼儿部等。同时,在大刀阔斧的教育改革的浪潮下,各地方和民间团体不断积极探索多种障碍儿童早期保育与教育的模式,实践继续走在法律政策前面,不断尝试突破“分离”的理念,代表性探索方向有:①关注法律规定的障碍类型(盲、聋、精神发育迟滞)外的障碍儿童。如,1962年名古屋市成立“池内共同保育所”,接收了仅7个月大的重度脑性小儿麻痹患儿[13]。②积极推动相关部门的合作。如,20世纪60年代开始,东京教育大学附属大塚养护学校成立幼儿部(与大学合作的开端),滋贺县大津市为重度心身障碍儿开设医疗型保育机构“琵琶湖学园”(与医疗部门的合作),高槻市教育研究所为入学前的障碍幼儿开设“宇野花班级”(障碍儿童“幼小衔接”的开端)。③对重度、极重度障碍儿童的早期保育与教育引起关注。以1966全国障碍者问题研究会为契机,障碍幼儿的父母、保育人员、大学研究者、学生志愿者等相关人员对居家重度障碍儿童的保育问题进行了热烈讨论[14]。此后,民间团体的相关探索不断展开。如,1968年小金井市的民间团体“手牵手父母会”牵头展开了重度障碍儿童的居家自主保育,并在后期与“匹诺曹幼儿园”进行合作[15]。④普通幼儿园和保育所开始了接收障碍幼儿的尝试。如,1957年北海道留萌市开设了“海鸥幼儿园”,在接收普通幼儿的同时,也接收障碍儿童(言语障碍、智力障碍)[16]。日本民间普通幼儿园和保育所自发对障碍幼儿的接纳是“统合教育与保育”的萌芽,是伟大而勇敢的尝试,也是对“统合保育与教育”时代到来的有力推动。

(三)体系形成期:从“分离保育与教育”到“统合保育与教育”(1970—2007年)

20世纪70年代,以1975年联合国大会通过的《残疾人权利宣言》(DeclarationontheRightsofDisabledPersons)为代表,“主流化”(Normalization)的理念开始积极活跃于国际社会的舞台,并推动了日本特殊教育的进一步改革。“主流化”指“残疾人享有的公民权利与其他人一样”,要充分保障残疾人的各项权利,尽最大限度努力促进其融入“主流社会”[17-18]。在日本,应用“主流化”理念的实践是开展“统合教育”。根据古山的定义,“统合教育”是指在明确每个儿童有无障碍的前提下,将普通儿童和障碍儿童安置在同一物理环境中进行教育[19]。

日本障碍儿童的早期保育与教育也在“主流化”的浪潮下进一步发展——在法律政策层面,国家层面对于障碍儿童早期保育与教育的重视不断加强,形成了相关政策框架体系;在理念层面,从主张将普通儿童和障碍儿童“分离”到主张“统合”;在实践层面,全国开始大范围展开对障碍儿童的“统合保育与教育”,逐渐扩大普及的年龄范围、障碍程度和类型,并积极探索专家巡回指导、社区支持、保育士与教师认证制度及进修制度等相关服务体系(见表4)。

具体来看,在“统合”理念的指导下,法律政策方面,1972年文部省特别设置“特殊教育诸学校幼儿部设立10年计划”,厚生省发布《心身障碍儿通园事业实施纲要》,此后为障碍儿童适应普通幼儿园而开设的“通园机构”剧增[20]。1974年厚生省颁布《障碍儿保育事业实施纲要》,该纲要虽存在诸多不完善之处、颁布后仅实施了4年,但作为日本障碍儿童早期保育与教育事业制度化的开端具有重要意义[21],此后,接收障碍幼儿的普通保育所数量不断增加。同年,文部省发布《心身障碍儿幼儿园助成事业补助金交付纲要(公立幼儿园用)》和《私立幼儿园特殊教育费补助金制度》,在国家层面首次明确规定了普通幼儿园对障碍儿童的接收义务。1978年,厚生省废止了1974年颁布的《障碍儿保育事业实施纲要》,并发布《关于保育所接收障碍儿的通知》,消除了保育所的招生年龄限制,扩大了生源的障碍程度范围。1996年《关于障碍儿(者)地域疗育等支援事业的实施的通知》规定,各地方政府需建立障碍儿童早期保育与教育的巡回咨询服务体系,明确了服务对象的障碍类型和接受该服务的流程等[22]。1998年《障碍儿保育对策事业实施纲要》进一步规定了普通保育所招收障碍幼儿的师生比、学校支持、经费支持等[23],并作为日本障碍儿童早期保育与教育的基础性文件实施至2002年。

在“统合”理念的指导与相关法律政策的保障下,日本“统合保育与教育”的实践得以顺利实施。1973年被民间称为“统合保育元年”。同年,东京儿童福利审议会召开,主题为“直面保育问题”。清水贞夫等学者提出,“将障碍儿童作为‘特殊的’儿童与正常发展的儿童分离开进行教育,不利于其发展”,并呼吁开展“统合保育”的必要性[24]。滋贺县大津市响应市民“增加保育所、接纳障碍幼儿”的要求,批准了所有有入园意愿的障碍儿童进入保育园、幼儿园接受教育[25]。1974年,寝屋川市的“黎明园” “云雀园”两园的合作[26],减轻了同时接收正常儿童和障碍儿童的压力,是对“统合保育”模式代表性的探索之一。1975年,大阪召开的儿童福利审议会推动了障碍儿童早期保育与教育的制度化发展。1979年,名古屋市正式将“统合保育”制度化,由政府安排专项资金,配套专家巡回指导、班主任的间隔1年研修制度等支持服务体系[27]。此后,日本全国招收障碍儿童的普通幼儿园、保育所开始增加,并不断探索科学适宜的发展模式和配套的支持服务体系,障碍儿童早期保育与教育初步制度化。厚生省1999年的统计数据显示,1997年,日本全国范围内接收障碍儿童的保育所达14812所,障碍儿童20317名,“统合保育”已达到全国范围的普及[28]。另外,随着“统合保育与教育”的不断深入展开,教育实践中的策略和意识都在不断精细化,为进入“融合保育与教育”时代做好了充分准备。如,心理学家日明子太郎于1967年提出“治疗保育”的概念作为“统合保育”的补充,呼吁对进入普通幼儿园、保育所的障碍儿童,设置专门的时间对其情绪问题、行为问题等特殊问题进行个别化训练[29]。随着普通幼儿园和保育所对障碍儿童的招收,1970—1980年,“治疗保育”作为非常有影响力的模式广泛应用在情绪障碍儿童的教育实践中[30],可以视为目前资源教室制度的雏形。

(四)修正完善期:从“统合保育与教育”到“融合保育与教育” (2007年至今)

1994年,联合国教科文组织召开“世界特殊教育大会”并颁布《萨拉曼卡宣言》,提出“融合教育”(Inclusive Education)的思想[31]。以此为契机,日本特殊教育的发展开始在“全纳、融合”(Inclusion)的理念下从“统合教育”向“融合教育”变革。高桥对“统合教育”与“融合教育”的区别进行了解释,即“统合教育”指基于主流化的观点,筛查出障碍儿童,对障碍儿童进行干预,促进其在普通教育体系中学习(不调整教育体系的环境、让儿童适应学校);“融合教育”指基于全纳(Inclusion)的观点,不管是否有障碍,包容所有儿童、关注每一个儿童的特殊需求,建立适宜每一个儿童发展的教育体系(调整教育体系、让学校适应儿童)[32]。以2007年《学校教育法》的修正为标志,日本特殊教育也在“融合”(Inclusion)的理念下,由“特殊教育”时代进入“特别支援教育时代”。在法律政策层面,不断调整、细化,更加关注障碍儿童早期保育与教育的质量,逐步完善相关服务支持体系;在理念层面,从“统合”发展为“融合”,用更包容的视角,强调、关注每一名儿童的“个别化”特殊教育需求;在实践层面,政府、学校、社区、研究机构等积极合作,形成障碍儿童早期保育与教育的支持网络,并根据儿童的各类特殊教育需求,落实对障碍儿童“个别化教育计划”的制订及实施,在其基础上开发“访问支援”“放学后支援项目”等“多样化的保育促进事业”(见表5)。

表5 2007年至今日本障碍儿童早期保育与教育的历史沿革

具体来看,这一时期主要是在国际社会“融合”理念的热潮影响下,法律政策层面做出了一系列密集的重要变革,并在实践层面于全国范围内不断精细化落实。2007年修订版的《学校教育法》将“特殊教育诸学校(盲·聋·养护学校)”统一为“特别支援学校”,让日本特殊教育的关注对象范围从限定的五大障碍(视觉障碍、听觉障碍、智力障碍、肢体障碍、病弱)扩大为一切有特殊教育需要的儿童,并强调障碍儿童“个别化教育计划”的制订及实施。2008年,厚生省和文部省分别发布第三版《保育所保育指针》、第四版《幼儿园教育纲领》,均特别强调了障碍儿童个别化指导计划的制订以及相关部门的协作(医疗、福利、教育、家庭、社区)。2009年,文部省出台第一版《特殊教育学校幼儿部教育要领》,从国家层面首次明确规定了特殊教育学校幼儿部的教育目标、方针、课程安排等。2016年,《障碍者的日常生活及社会生活综合支援法》和修订版的《儿童福祉法》分别颁布,明确了推进“多样化的保育促进事业”,制定了“访问支援制度”等支持服务体系,扩大了保育所等访问支援的对象。2017年,文部省出台第二版《特殊教育学校幼儿部教育要领》,更强调了以培养儿童“自立能力”和“社会参与能力”为目的,重视通过灵活运用信息化工具的辅助(Information and Communications Technology, 简称ICT)来实现对障碍儿童的“个别化教育”,并开始关注障碍儿童的幼小衔接问题。同年,厚生省等相关部门联合发布《关于障碍儿福利计划中利用儿童·育儿支援的需求及其供应体制的调整》《关于障碍儿支援中儿童·育儿的支援新制度与障碍福利政策的协作》两项通知,要求各儿童福利主管科应充分把握障碍儿童保育所、放学后儿童健全育成事业(放学后儿童俱乐部)等服务的利用需求,进一步强调了多方积极协作(尤其是与障碍保健福利责任局),努力调整其供应体制。2019年,厚生省出台《保育所内需要支援的儿童的对应推进事业实施纲要》,作为“多样化的保育促进事业”的重要一环,特别指出要强化、精细化医疗护理以及与地方各部门的合作。

经过四个阶段的发展,日本障碍儿童早期保育与教育不断接纳国际社会的最新发展观念,结合本国国情,从被“剥夺”到“融合”,指导理念、法律政策、实践的互动从弱到强,从实践带动理念、政策发展,到理念、政策指导实践发展,基本实现了良性循环与互动。

二、日本障碍儿童早期保育与教育的发展经验启示

日本障碍儿童的早期保育与教育能获得相对成熟的发展,得益于其有鲜明的指导理念作为基础,促进法律制度不断完善并提供保障,推进教育实践的扎实展开。且实践中的经验与教训也反过来推动法律制度保障的改进、指导理念的更新与突破,从而形成一种良性的发展机制,为我们提供了有益的参考。

(一)指导理念:与时俱进,勇于突破

在指导理念上,日本从二战前主张“剥夺特殊儿童的受教育权”,二战后初期推行“分离教育与保育”,继而萌发“统合教育与保育”,发展到目前的“融合教育与保育”,可以看出百余年时间里,日本障碍儿童早期保育与教育的指导理念经历了三次剧变,引领着法律制度和实践的发展。结合本国国情积极接纳国际社会的最新发展观念,不断对政策制度和实践进行反思,与时俱进、勇于突破是其发展变化的重要特点。

我国的学前融合教育发展尚不够成熟,政策层面对随班就读、融合等相关重要指导理念的界定尚不够清晰,会导致延伸到实施层面时对各类安置方式的权责分配不明确[33]。因此,我国在进行顶层设计时,应清晰界定学前融合教育涉及的相关本土的、外来的概念,如“残疾儿童”和“有特殊教育需要的儿童”、“随班就读”与“融合教育”、“资源教室”与“资源教师”“巡回指导”等,做到自上而下的清晰、统一,切实指导学前融合教育的开展。

(二)法律制度:建立体系,动态调整

法律制度方面,在指导理念的引领及教育实践的反馈下,日本从无到有建立了相对完善、动态调整的体系,实时修订、完善、更新、补充,为障碍儿童早期教育与保育提供了强有力的保障。

缺乏强力的法律保障,是我国至今尚未将学前融合教育制度化的重要原因。因此,应制定立法层次较高的学前融合教育法律制度体系,如以《宪法》和《教育法》为基础,专门的学校教育类法律法规为核心,相关针对性政策文件为横向延伸,以及根据发展实情实时完善补充的各类方案为辅助的相辅相成的学前融合教育法律制度体系,形成学前融合教育发展的有力保障,自上而下地推动学前融合教育的扎实发展;同时,提高相关立法技术水平,制定内容详实的法律体系,力求全面涵盖学前融合教育的指导方针、运行机制、管理机制、财政支持、师资质量保障等各个方面,真正能够落实指导理念,解决实践中的相关问题。

(三)实践发展:充分放权,多维合作

在实践方面,日本障碍儿童的早期保育与教育在各阶段指导理念的引领下、在动态完善的法律制度的保障下积极发展,呈现出充分放权、重视各相关部门多维合作两大特色,从而也初步形成了对指导理念与法律制度的良性反馈机制。基于此,我国应提升发展学前融合教育的灵活性。首先,鼓励各地方结合当地实际情况发展多样化的学前融合教育,在相对完备的法律制度体系下,充分放权给地方。这样不仅可以调动各地方发展的积极性,还能够为政策制定、调整和补充提供有益参考。其次,重视构筑各相关部门纵横多维的合作机制,如横向层面,推动形成以障碍儿童及其家庭为中心,涉及教育、医疗、福利、研究等多领域的相对健全成熟的多部门协作机制;纵向层面,通过完善“巡回指导制度”等,不断提升障碍儿童幼小转衔的质量,从而为学前融合教育提供全方位的支持服务,促进学前融合教育实践的高效开展。