2015年西藏定日MW5.7地震震源参数估计和静态应力触发研究

2022-08-30方金玲余建胜

方金玲 赵 斌,2 余建胜,2 陈 威

1 中国地震局地震研究所,武汉市洪山侧路40号,430071 2 中国地震局地震研究所地震大地测量重点实验室,武汉市洪山侧路40号,430071

根据中国地震台网中心(CENC)地震目录(http:∥news.ceic.ac.cn),北京时间2015-04-25 14:11:26青藏高原南缘喜马拉雅断裂带发生尼泊尔MW7.8地震。尼泊尔地震主震发生3 h后,中国西藏定日县发生MW5.7地震,震中位置为87.3° E、28.4° N,震源深度约16 km,距尼泊尔主震震中约290 km。赵斌等[1]基于采用GPS观测的尼泊尔主震同震形变场,计算得到定日地区同震应变增加,主应变方向与震源机制结果一致。Zhang等[2]利用三维有限元软件PyLith进行模拟计算,结果表明尼泊尔地震断层面上的同震剪切应力变化约为5 MPa,其中尼泊尔主震同震效应引起定日震区库仑应力变化峰值超过0.1 bar,定日地区处于应力变化增强区域[3]。

西藏定日位于高海拔地区,开展野外地质工作挑战较大。中国地震局GNSS数据产品服务平台(http:∥www.cgps.ac.cn)公布的GPS数据处理结果显示,定日地震震中附近的GPS站点未观测到完整的同震形变场。尽管地震波资料可以确定中强地震的震源机制解,为分析地震触发机制提供基础信息。但研究表明,由于受测站分布、区域地震波速度结构等制约,利用地震波确定的震源位置存在较大误差,而近场InSAR观测资料可以较好地约束地震震源位置及相关震源参数[4]。欧洲空间局(ESA)发布的Sentinel-1A卫星数据已覆盖尼泊尔地震破裂区以及定日地震破裂区(图1(a)),但由于定日地震震级不大,并未引起学者关注。

本文基于InSAR数据生成同震干涉图,并利用定日地震同震位移进行滑动分布反演,迭代搜索发震断层走向、倾角和位置等参数。计算2015年尼泊尔MW7.8主震同震效应在定日地区引起的库仑应力变化,讨论定日地震破裂的物理机制和区域地震危险性,综合分析喜马拉雅南部逆冲型断裂对藏南申扎-定结拉张地堑(XDNFS)的应力触发影响。

1 区域构造背景

喜马拉雅造山带边界逆冲型断裂十分发育,是印度-欧亚板块低角度俯冲碰撞挤压的结果[5]。藏南地区毗邻喜马拉雅主逆冲断裂带,受到青藏高原内部东西向拉张作用,形成大量近南北向拉张地堑,与这些地堑相关的正断层平均拉张速率为2~4 mm/a[4]。关于藏南拉张地堑构造存在多种成因模式,包括西藏高原内部南北向挤压的变形分解、增厚地幔岩石圈的对流减薄、板块俯冲挤压造成地壳缩短或加厚、下地壳流以及重力垮塌等[6-8],目前仍然存在很大争议。

(a)中等值线为尼泊尔主震同震模型[2];(b)为对(a)中黑色方框区域进行放大。黑色震源机制解分别对应GCMT发布的尼泊尔周边MW5~8地震和2015~2020年定日4次MW5~6地震,黑色线段表示断层,五角星表示震中位置图1 尼泊尔MW7.8地震同震形变及定日周边历史地震分布Fig.1 The coseismic deformation of the Nepal MW7.8 earthquake and the distribution of historicalearthquakes around Dingri

据GCMT结果显示,2015年尼泊尔地震发生后,定日地区3级以上历史地震频次有所上升[9]。在2015年定日MW5.7地震震中60 km范围内已发生4次5级以上地震,除2015年MW5.7地震外,分别为2016-05-22 MW5.3、MW5.2地震[10]和2020-03-20 MS5.9地震[11]。这些地震活动表明西藏定日震区近期中强地震活动显著。

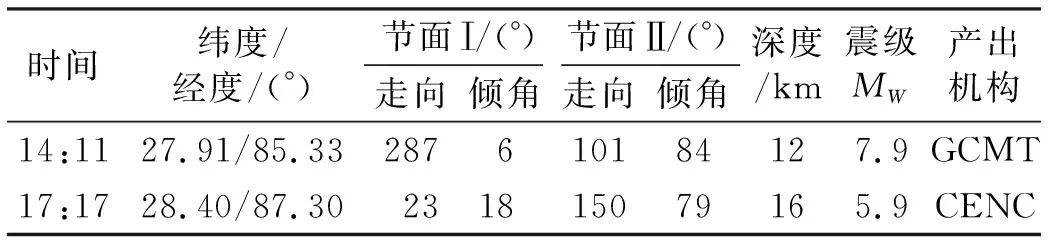

由于USGS和GCMT并未提供2015年定日地震的震源机制信息,本文依据GCMT和CENC等提供的2015年尼泊尔地震和西藏定日地震参数,得到2次地震事件的震源机制解(表1)。由表可知,定日地震2个共轭断层节面的走向和倾角分别为23°/18°和150°/79°,此次定日地震属于正断破裂事件,判断隐伏断层倾向可能存在东倾或西倾情况。

表1 2015-04-25尼泊尔地震和定日地震震源机制解

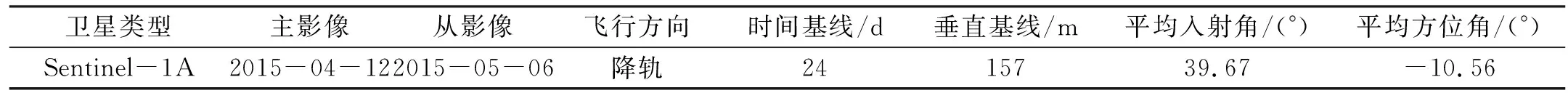

2 同震形变场

Sentinel-1A遥感雷达卫星携带C波段合成孔径雷达,在西藏地区重访周期最短可达6 d,能够探测到mm级地表变形,被广泛运用于获取同震形变场[12]。由于所有涵盖2015-04-25定日地震形变的升轨数据均未产生明显形变干涉条纹,且部分数据时间基线过长导致解缠难度加大,因此本文仅选取降轨数据。所选影像时间基线为24 d,观测时间分别为2015-04-12和2015-05-06(表2),影像包含2015年尼泊尔地震和定日地震破裂信息。

表2 Sentinel-1A干涉图数据参数

本文采用开源GMTSAR软件(https:∥topex.ucsd.edu/gmtsar/)和精密卫星轨道处理地震前后的Sentinel-1A降轨InSAR大地测量数据。采用30 m×30 m分辨率的数字高程模型用于改正地形相位[13],选取高斯滤波器对干涉影像进行滤波处理,并使用Snaphu算法进行相位解缠[14]。最后,将雷达干涉相位坐标地理编码处理转化为地理坐标,获取干涉效果较好的同震形变场,便于后续分析计算(图2(a)、2(b))。

分析Sentinel-1A降轨观测模式下的同震形变场,可初步判定地震引起的地表破裂范围和形变场沉降量。对于正断或逆冲破裂事件,断层上下盘主要为垂直运动,导致近场形变的垂直分量更为显著。2015年定日MW5.7地震震级偏小,震源深度16 km,断层错动引起的地表形变范围约为10 km×10 km,干涉条纹空间形态特征清晰,呈现NS走向的椭圆形状。在主要形变区域中心位置沿东西向作一条近25 km测线(AB),以测线所在位置作为剖面地表迹线。分析测线剖面LOS向形变发现,此次地震事件的同震形变场主要表现为西部沉降、东部轻微抬升的特征。

(a)为2015年定日地震InSAR同震LOS向形变,AB为过LOS最大形变测线;(b)为InSAR形变干涉条纹图;(c)为降轨影像降采样选点图2 定日地震降轨同震形变场Fig.2 Descending coseismic deformation field of the Dingri earthquake

3 同震模型

对部分破裂至地表且构造背景清晰的大型地震(MW>6.5)的发震断层进行研究较为普遍[12,15]。Sentinel-1A卫星成功捕获到此次地震的同震形变信息,可为研究地震发震构造和区域地震危险性提供非常宝贵的近场资料。虽然地震破裂断层的地表迹线一般分布在形变干涉条纹边缘,但当地震震级较小时,难以直接根据形变区域的构造背景判定发震断层。本文针对2015年定日MW5.7地震的破裂情况,对断层几何参数确定提出相应的分析方法。

3.1 断层参数估计

由于发震断层附近的地质构造背景复杂,若未发生形变区域的远场数据过多参与计算会带来相应误差,因此需要选取合适范围对干涉图像进行裁剪。裁剪后的干涉图主要显示地震造成的形变区域,仅包含少量远场与地形起伏相关的大气扰动数据。对于Sentinel-1A提供的降轨观测影像,一方面InSAR数据具有高空间分辨率特性,有助于描述地震破裂断层的细节特征;另一方面由于原始干涉图像的数据点数量过于庞大,会加大反演工作量。为提高反演效率,本文采用四叉树方法对LOS位移场进行降采样处理[16]。针对定日地震特点,本文通过设置相应的采样阈值,使得采样后数据既能最大程度保留近场形变特征,又能在一定程度上减小远场形变粗差对反演结果产生的负面影响。降轨形变场经过降采样处理后,高密度选点个数为1 348个(图2(c))。

将表1中定日地震震源机制解作为参考,结合定日地震同震形变场的空间分布形态,假设存在SE-NW走向和近N-S走向的两种潜在正断发震断层F1、F2(图3)。本文采用基于马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)采样的贝叶斯算法[15],利用InSAR大地测量观测数据作为约束进行断层参数反演。在对发震断层几何参数进行搜索时,基于不同方法或设置不同搜索边界范围得到的震源位置和几何参数存在一定差异。为使观测值和模拟值之间达到最佳拟合效果,经过160 000次非线性迭代计算后参数达到收敛,搜索出能最佳拟合发震断层的位置(经度、纬度和深度)和几何参数(长、宽、走向、倾角),反演获得断层几何参数的后验概率分布和误差区间。

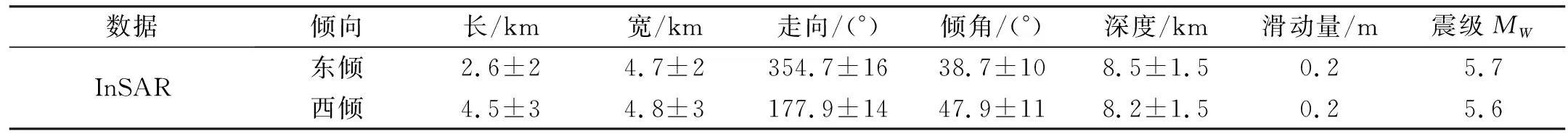

经过上述反演过程,分别获得东倾和西倾隐伏断层几何模型(表3)。其中,东倾断层模型左上角点经纬度为87.3°E、28.4°N,震源深度约9 km。破裂长度约3 km,宽约5 km,最大滑动量为0.2 m。断层走向最终收敛在355°,倾角最优值为39°(图3中F2)。重新设置断层走向的搜索范围,将搜索经度范围向东扩张,采用上述同样方法反演均匀破裂滑动模型。结果表明,断层走向最终收敛在178°,倾角最优值为48°,断层倾向西(图3中F1)。西倾断层模型左上角点经纬度为87.4°E、28.6°N,震源深度约8km。破裂长度约5 km,宽约5 km,最大滑动量约为0.2 m,以正断破裂为主。上述结果表明,东倾与西倾断层模型之间的破裂特征具有互偶性。由于涵盖2015年定日地震的观测数据有限,且此次地震形变量较小,并未破裂至地表,仅采用单轨InSAR观测数据进行分析比较,可以看出东倾和西倾断层几何反演仍然存在较大的不确定性。

F1、F2分别为东倾和西倾隐伏断层,浅蓝色区域代表沿测线AB的地形起伏图3 地形起伏与断层位置关系Fig.3 Relationship between the regional topographic relief and active faults

3.2 滑动分布反演

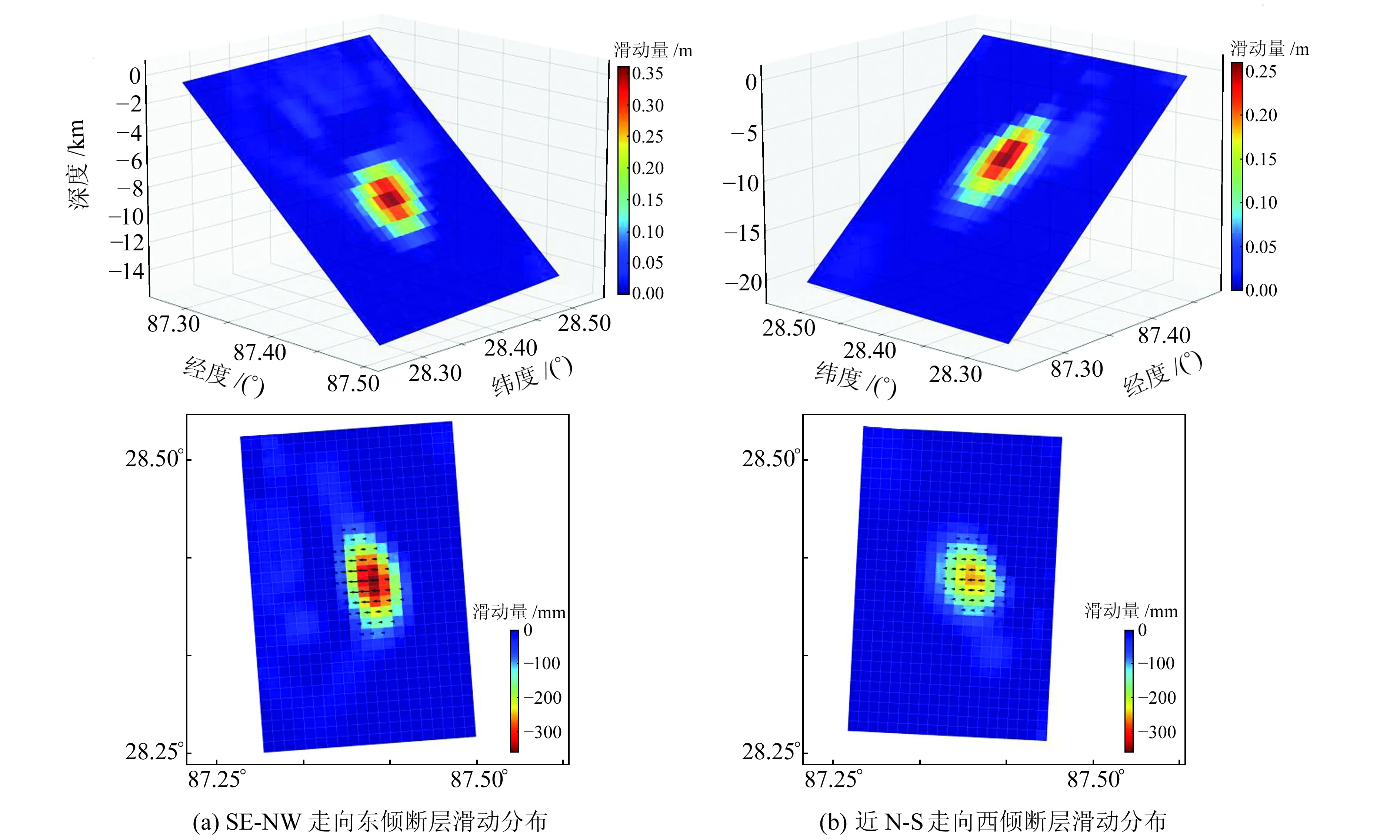

发震断层位置和几何产状作为研究震源破裂模型的先验信息,关乎破裂模型反演结果的可靠性。同震破裂滑动分布可以给出更多关于震源破裂的细节信息,本文基于上述均匀滑动模型研究得到的发震断层位置和几何参数,分别估计SE-NW向东倾和近N-S向西倾两种正断层模型。在反演前,将前文搜索的断层几何模型分别沿长度和宽度延长至20 km×25 km,将断层面沿断层走向和倾向分别划分为30×20共计600个子断层,子断层尺寸为0.83 km×0.83 km。本研究采用约束最小二乘法反演断层模型的滑动分布特征[15],依据震源机制解判断定日附近地震的发震断层为正断层,不考虑走滑分量的影响。在均匀弹性半空间位错模型框架下,建立地表形变和子断层块滑动之间的线性关系[17],反演解算2015年定日地震同震破裂滑动分布(图4)。

表3 InSAR数据反演获取的定日地震震源参数

图4 定日地震断层同震滑动分布Fig.4 Distribution of coseismic slip of Dingri earthquake

由滑动分布特征可知,此次定日地震并未破裂至地表,地震形变破裂区整体长度近5 km,宽度约5 km。SE-NW走向东倾断层破裂深度主要集中在4~15 km范围内,以正断滑动为主,最大滑动量约0.2 m,震中位于87.3°E、28.4°N,深度约9 km,释放的地震矩约为 5.1×1017N·m,对应矩震级MW5.7。近N-S走向西倾断层破裂深度主要分布在6~9 km范围内,最大滑动量约0.2 m,释放的地震矩约为3.7×1017N·m,对应矩震级MW5.6。反演的西倾发震断层运动机制同均匀滑动模型结果较为接近。

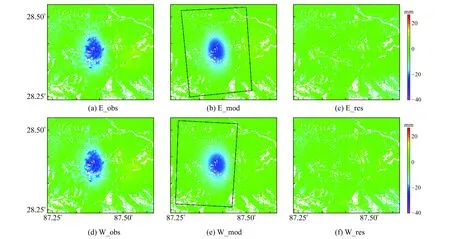

利用图4滑动分布模型,正演模拟降轨LOS向位移形变(图5(b)、5(e))。共有326 891个数据点参与模拟,东倾断层整体拟合残差为-2.2~2.6 cm,西倾断层整体拟合残差为-2.2~2.7 cm。

结合地震同震形变场可以大致判定断层分布位置,测定的震源机制解也可作为判断地震破裂机制、构建破裂滑动几何模型的先验信息。假设地震两个共轭面的走向近乎平行,仅通过余震分布很难勾勒出断层迹线,难以判断发震断层。本文基于地震同震形变场粗略估计断层上下盘信息,根据图2提供的地震区域LOS向形变位移,判断断层为西倾。为进一步验证断层倾向,本研究设置两种倾向参数进行搜索,分别得到东、西倾两种分布模型,并正演得到两种滑动模型的模拟值和残差值。从模型正演结果可知,两种倾向的断层模型均存在误差,仅根据断层参数反演结果判断断层倾向具有不确定性。研究震源破裂模型有助于研究震源物理机制和库仑应力变化,可更好地理解定日地震震源破裂的发震构造和区域地震危险性。

(a)~(c)分别表示原始观测值、东倾断层模拟值和残差分布;(d)~(f)分别表示原始观测值、西倾断层模拟值和残差分布图5 断层模拟值和残差分布Fig.5 Fault simulation results and residual distribution

4 同震应力触发

强震造成的库仑应力变化被广泛应用于余震触发与分布、其他地震触发与区域灾害研究。为研究2015年尼泊尔地震和定日地震的应力触发关系,本文采用基于InSAR形变反演得到的定日地震破裂滑动模型,计算尼泊尔同震在定日地震破裂断层上加载的库仑应力变化。参考赵斌等[1]提供的尼泊尔同震破裂模型,利用前述均匀滑动模型的断层参数反演结果,采用新的接收断层模型,分别设置两种倾向接收断层的走向和倾角(表3)。基于上述破裂模型,设置有效摩擦系数为0.44[12],计算尼泊尔主震对定日地震接收断层的同震库仑应力影响,结果如图6所示。计算结果表明,2015年尼泊尔主震破裂引起同震库仑应力转移。定日地区位于尼泊尔地震引起的库仑应力变化增强区,库仑应力增强峰值超过0.1bar,2015年西藏定日MW5.7地震受到2015年尼泊尔MW7.8地震主震应力触发影响。

5 结 语

本文利用InSAR观测资料测定定日MW5.7地震的形变区域呈现椭圆型,降轨形变显示沿LOS向靠近卫星的最大位移量约为-39 mm,沿所选地表测线绘制LOS向形变剖面,形变量为-26~24 mm,形变场主要为负值。但本研究仅收集到关于定日地震的单降轨观测数据,其中震中区域仅显示单个形变中心,难以根据上、下盘形变来区分断层迹线位置。本文利用去地形误差和大气校正对形变场附近的噪声误差进行抑制,能够大致判断形变场主动盘和被动盘,从而可进一步优化对断层倾角的约束[10]。此外,定日地震位于藏南申扎-定结拉张地堑,研究表明该类型地震断层倾角主要集中在39°~52°[4]。基于贝叶斯反演得到的东倾断层倾角约39°,而西倾断层倾角约48°,后者倾角数值在理论上更有利于形成正断层[4]。综上可知,本文选取近N-S走向的西倾断层滑动模型作为最优断层破裂模型。

本文研究表明,2015年尼泊尔MW7.8地震造成藏南申扎-定结拉张地堑的应变加载,触发定日MW5.7地震。震后形变研究表明,发生在同震破裂下倾方向的余滑以及下地壳和上地幔的粘弹性松弛是震后变形的主要机制,震后余滑释放的地震矩相当于MW7.3地震[2,18]。震后形变一般包括震后余滑、震后粘弹性松弛效应及震后空隙回弹等,通常持续几年甚至几十年,影响范围广泛[18]。因此,尼泊尔地震对于青藏高原南部的影响不仅包括同震破裂变形,还包括震后变形影响。由此推断藏南地区拉张地堑的地震活动与喜马拉雅逆冲断裂带的地震活动息息相关,也是藏南拉张地堑系统发育的原因之一。受篇幅所限,本文不作进一步探讨。此后在2016~2020相继发生的正断性地震[11],可能与尼泊尔地震后的应力持续加载有关。

子图分别代表尼泊尔主震同震应力变化对定日2015~2020三次MW5~6地震发震断层的库仑应力影响,其中(b)、(c)分别为2015-04-25定日MW5.7地震东倾和西倾接收断层,(d)为2016-05-22定日MW5.3地震西倾接收断层,(e)为2020-03-20定日MS5.9地震东倾接收断层,黑线为断层在地表投影,五角星代表震中位置图6 2015年尼泊尔地震对定日地震接收断层的应力触发影响Fig.6 Influence of the stress triggering of 2015 Nepal earthquake on the receiving fault of Dingri earthquake

致谢:感谢欧洲空间局(EAS)免费提供Sentinel-1A SAR影像数据和精密轨道数据、美国宇航局提供SRTM数字地形模型、中国地震局地质研究所“活动断层探测数据交汇与共享管理中心”提供断层数据。感谢GCMT、USGS和CENC提供震源机制解及历史地震等信息。本文使用GMTSAR开源软件处理InSAR数据,采用GMT6.2软件进行图像绘制。