甘肃省乡村人居环境质量测度与关键驱动因子分析

2022-08-30王小鹏何启明

王小鹏,何启明

(甘肃中医药大学理科教学部,甘肃 定西 743000)

乡村人居环境是乡村振兴发展、居民安居乐业的根本,是自然生态环境、社会文化环境、地域空间环境等共同组成的物质与非物质有机结合的复杂系统[1]。自然经济向现代市场经济跨越转型背景下形成的城乡二元结构与城市市场经济改革重心引导的共同作用[2-3],导致生产要素和社会资源配置向城市集中。农村自然经济色彩浓厚、生产要素未获得有效集聚[3]。加速推进的新型城镇化导致原有自然经济传统下的乡村人居环境系统结构失衡,乡村聚落空间无序化、生态景观破碎化、传统文化衰落等问题不断凸显[4]。同时,乡村现代产业经济发展缓慢、公共服务资源匮乏、基础设施配套缓慢等问题也逐渐暴露,乡村人居环境的高质量发展成为当下关切的热点。十九大报告提出的“乡村振兴战略”与2022年中央一号文件明确指出,作为乡村振兴战略实施的重要任务之一,乡村人居环境建设已然成为乡村健康发展的坚实基础。

早期国外人居环境研究更具有“城市主义”的倾向特征,伴随“人本主义”方法论在乡村人居环境研究中的地位提升[1],聚落形态[5]、生态环境与居住条件[6]、人居环境建设[7]等方面的研究成果不断发表。自从1993年吴良镛[8]首次提出人居环境概念以来,国内学者已从城乡建筑学、农村社会学以及农村地理学等多个学科切入研究乡村人居环境;理论与视角已围绕乡村振兴战略[9]、主客观比较[10]、自组织理论等[11]展开;研究尺度涵盖了省域[12]、县市[13]、聚落[14]等多个层面;研究内容较多地聚焦于乡村人居环境发展历程[15]、人居环境质量评价[16]、时空动态演化[9]、影响因素[1,17]、治理与建设等方面。相关成果丰富了乡村人居环境的科学内涵与研究范式,也有效指导了人居环境的治理实践与健康发展,但是已有研究主要集于经济发达的中东部地区,同时关于乡村人居环境质量的内在作用机制与关键驱动因子的研究相对薄弱。相比中东部地区,西北地区的自然环境、社会经济属性、地域文化背景孕育了类型多样、特征鲜明的乡村聚落。因此,笔者借鉴已有乡村人居环境质量评价框架并依据甘肃省乡村振兴战略实施规划,构建甘肃省乡村人居环境测度指标体系,在实现人居环境质量测度的基础上探究其内在作用机理,并识别关键驱动因子,以期为甘肃省乡村振兴战略的实施与人居环境治理提供参考。

1 研究区概况

甘肃省地处32°31′~42°57′ N,92°13′~108°46′ E,属西北干旱、青藏高寒和东部季风三大气候区的交汇部,东西蜿蜒1 600多km。区内地形复杂,以山地和高原为主,海拔起伏度较大[18]。全年降水量自东南向西北递减,形成陇南南部北亚热带半湿润区、陇中北部冷温带半干旱区、河西走廊冷温带干旱区、甘南高寒带湿润区等8个气候区[19]。共管辖14个地州市、87个区县,现有2个民族自治州、7个民族自治县和35个民族乡(镇),民族自治州(县)占全省总面积的39.8%,是个多民族聚集的省份。2016年末乡村人口1 443.56万人,少数民族人口达220.51万人。全省人均GDP达 29 362 元,最高县域(阿克塞县)人均GDP为145 840元,最低县域(东乡县)人均GDP仅为5 790元;最高与最低县域的人居可支配收入比高达4.62[20]。省内地形与气候类型复杂多样,资源禀赋、经济发展基础、基础设施建设空间分异明显,社会文化属性鲜明,从而造就了多样化的乡村聚落形态,也为乡村人居环境质量研究提供了重要的基础。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

乡村人居环境质量的评价资料来源于《甘肃省第二次全省农业普查数据(2020年)》《甘肃发展年鉴2017》《甘肃农村年鉴2017》及各县域统计年鉴资料,提取反映乡村人居环境质量的指标数据。关键驱动指标主要围绕自然地理、区域经济发展及社会文化环境3个维度构建,数据提取除来源于上述统计资料外,也利用地理数据空间云获取数字高程模型(DEM)数据,通过影像校正、坡度分析获得甘肃省各县域的坡度数据。

2.2 研究方法

2.2.1乡村人居环境质量测度方法

(1)指标标准化与权重计算

人居环境质量的测度指标体系具有不同量纲、数量级和变化幅度,为了消除指标数据之间由数量级和量纲带来的影响,采用正向极差标准化法进行数据的无量纲标准化处理。为了避免指标间信息重叠及人为确定指标权重的主观性[9,13],利用熵值法计算各指标及维度的权重。

(2)人居环境质量测度模型

采用加权求和法测度各县域乡村人居环境质量综合指数(quality of rural human settlements,QRHS)。

(1)

式(1)中,wi为第i项指标的权重值;zi为乡村人居环境质量各评价指标的标准化值。QRHS值越大,表明乡村人居环境质量越高,反之越低。

2.2.2乡村人居环境质量的关键驱动分析方法

(1)典型相关分析

典型相关分析(canonical correlation analysis,CCA)可以识别并量化2组多元随机变量之间的联系强度[16],便于揭示2组变量间的内在交互影响,也为内在作用机理与事物发生的本质认识提供了可能[21]。典型相关分析方法通过降维计算并提取2组变量X=(x1,x2,…,xp)′、Y=(y1,y2,…,yq)′中的综合随机变量(Ui,Vi),从而组合成一对典型变量。

Ui=ai1x1+ai2x2+…+aipxp=a′X,

(2)

Vi=bi1y1+bi2y2+…+bipyp=b′Y。

(3)

为了避免结果重复出现,对系数向量a=(a1,a2,…,ap)′和b=(b1,b2,…,bp)′加以限制,筛选方差为1的x、y的线性函数a′X与b′Y,求使变量间相关系数达到最大的一组。

ρ(a1′X,b1′Y)=maxρ(a′X,b′Y),

(4)

ρ(a1′X,b1′Y)=Cov(a1′X,b1′Y)/[Var(a′X)-2×Var(b′Y)-2]。

(5)

最大相关系数的综合变量作为第1对典型相关变量,其相关系数为r(U1,V1),同理可以求出第2对、第3对及第K对典型相关变量及其相关系数。因此,典型相关分析便于挖掘人居环境质量与影响因子间的整体相关性,是揭示影响因素对乡村人居环境质量内在作用的理想模型。采用SPSS 26.0软件调用Canonical correlation程序实现典型相关分析。

(2)岭回归分析

岭回归(ridge regression model,RRM)是对普通最小二乘法(OLS)的改良,适用于共线性数据的回归分析。该方法避免了自变量的多重共线性,解决了普通最小二乘法参数估计产生的扭曲问题[22]。逐步回归也可以排除具有共线性的自变量,但容易导致重要研究变量被筛除掉,而岭回归充分利用自变量信息及其独立性,可以模拟出更具有原真性、解释力的模型方程,在样本数据量相对小或存在病态数据情况下,具有更好的耐受性。由于研究单元为甘肃省的87个县域,数据集特征间存在多重共线性(检验个别因子VIF值>10),从而导致普通线性回归预测精度不够、参数估计方差太大、模型稳定性不高甚至出现与实际意义不符的正负号[22]。参照文献[17,23-24],采用岭回归模型从自然地理、区域经济发展、社会文化环境维度分析乡村人居环境质量的关键驱动因子。

岭回归的基本思路是给奇异矩阵X′X引入一个正常数矩阵kI,从而改善奇异性,模拟出合理的估计系数[25],其表达式为:

(6)

2.3 人居环境质量的指标体系构建

2.3.1人居环境质量的测度指标体系

乡村人居环境是乡村区域内农户生产生活所需物质和非物质的有机结合体[4,26]。科学构建评价指标体系是准确衡量乡村人居环境质量的关键,基于吴良镛[8]、李伯华等[27]提出的人居环境的科学内涵与分析框架,参考顾康康等[28]、朱彬等[29]、杨兴柱等[16]提出的乡村人居环境质量的衡量指标,依据甘肃省乡村振兴战略实施规划(2018—2022年)与现实实践,按照指标体系构建的科学性、可比性及数据的可获得性等原则,从基础设施、居住条件、公共服务设施、产业经济发展及生态环境与治理5个维度构建测度指标体系(表1)。其中,基础设施是乡村人居环境质量发展的“硬环境”,反映乡村聚落的交通区位环境优越性、村外交通连接度,也反映村落内部的交通质量[28];采用公交车路线的乡镇占比、进村道路硬化自然村占比、村内道路硬化自然村占比、村内主干道路灯占比4个指标表征。居住环境反映村落居民的居住、生活条件及其建设能力,房屋结构与面积反映家庭住房质量与居住舒适度,安全饮用水、卫生厕所及淋浴热水器反映生活条件的改善情况。公共服务设施维度中体育健身场、图书室及卫生室指标反映乡村居民健康生活空间载体建设的完善程度,幼儿园托儿所、电子商务间接表征村落居民基础教育、电商服务的可及性[16]。产业经济发展维度中合作社、农产品市场、农业保险、农业企业等指标反映乡村居民生产环境的营造情况,农业生产总值、农村居民收入表征农业经济、家庭经济发展程度。生态环境与治理是乡村生产生活的重要基础条件,表征乡村居民生产生活的自然基础条件,也反映乡村生态环境治理水平。

表1 甘肃省乡村人居环境质量测度指标体系与权重

2.3.2人居环境质量的影响因素指标

乡村人居环境质量受到自然地理环境、区域经济发展、社会文化环境等多因素的综合影响,参考前人成果并结合研究实际,从自然地理环境、区域经济发展环境、社会文化环境3个维度构建了人居环境质量的影响指标体系(图2~4)。自然地理环境具有相对稳定、缓慢变化的特征,对乡村人居环境的动态过程影响较弱[16]。地形不仅影响着区域耕地资源的有效利用以及交通与农业生产基础设施的建设能力,也会直接影响到聚落的布局形态、规模及增长方向等。采用山区与丘陵区村落占比、县域地形起伏度、村庄行政区域面积等指标来表征地形对人居环境质量的影响。水资源、耕地资源是农业生产的基础资料,直接影响到农业经济发展方式、产出效益以及乡村居民的家庭收入,采用可灌溉耕地占比、多年平均降水量来表征。

区域经济发展环境是乡村农业经济增长、人居环境建设的重要前提。经济规模扩大与财政收入增加可以推进乡村建设的资金投入力度;经济发展环境的改善与农业科技水平的提升,更有利于激发乡村的要素活力与内生发展能力,从而影响乡村居民家庭的经济收入方式与产出效益等[30]。因此,从区位、科技及财政等角度提取有火车站与高速公路入口的乡镇占比、每公顷农田农业机械总动力、非农行业劳动力占比、村集体经济收入、乡镇公共财政支出等指标来表征研究单元的区域经济发展环境。社会文化是人类活动与地理环境长期交互作用的产物[23],与乡村人居环境的兴盛息息相关。

乡村居民的文化程度、民族地域文化属性与其生产生活方式密切关联,也会影响到人居环境治理的参与主动性与积极性;乡村人口老龄化与“空心化”背景下,年轻劳动力外流导致乡村公共事务参与度降低[17]、人居环境治理中主人翁的角色存在缺失。借鉴杨兴柱等[16]、马军旗等[17]的研究,采用小学文化程度以下居民占比、农村人口老龄化、有业余文化组织的村占比、少数民族聚落村占比指标表征社会文化环境。

3 结果与分析

3.1 乡村人居环境质量测度

借助ArcGIS 10.0软件中的自然断点法将乡村人居环境质量及各维度指数划分为5个等级,分别为较低水平、低水平、一般水平、高水平和较高水平。甘肃省县域乡村人居环境质量综合指数(QRHS)的平均值为0.238,高于该平均值的县域有40个,占比达到45.98%。除局部县域外,整体上乡村人居环境质量呈现出由西北向东南降低的态势(图1)。处于较高水平的县域有16个,仅占所有评价单元的18.39%;在较高水平的评价单元中,56.67%的县域集中于河西走廊地区。高水平的县域为18个,占总评价单元的20.69%;其中50%的高水平评价单元聚集于陇中地区。处于一般水平的县域有14个(占比达16.09%),相对零散地分布于河西走廊、陇中地区及陇东南地区。低水平(27个)、较低水平(11个)的评价县域呈现出团状分布特征,主要聚集于陇东地区、陇南地区及甘南地区,占总评价单元的44.83%。维度层面上,居住环境、产业经济、生态环境与治理指数水平基本上也呈现出西北高东南低的态势。兰州以西基本上成片状分布着高水平居住环境的县域,兰州以东主要团状集聚了较低及低水平县域,零星散落分布着一般水平及高水平的县域。产业经济发展维度与居住环境的空间特征基本相同,但在定西、白银、平凉及庆阳范围内呈现出一般水平以及高水平的团状集聚。在生态环境与治理维度上,低水平及较低水平县域所占比重明显增加,除酒泉局部县域外(敦煌、瓜州、玉门、金塔等),整体上也表现出西北低东南高的态势,该结果也与马利邦等[31]的研究结论基本吻合。人居环境质量水平呈现出西北高东南低的态势,主要是由于河西走廊地势平坦,灌溉基础设施配置合理,农业经济相对发达,居民家庭经济收入水平较高,居住条件与生活环境的建设能力也较强。而甘肃东南部地处于甘南高原、秦巴山区连片特困地区,耕地资源有限,县域经济发展水平显著低于全省平均水平[30],居民家庭生计脆弱性高,乡村人居环境质量较低。

图1 甘肃省乡村人居环境质量的空间分布

公共服务设施指数呈现出中部高两端低的态势。较低县域主要分布于西北端的民族县以及位于秦巴山区连片特困地区的陇南地区。西北端的民族县地域广阔,居民点散落分布,教育及医疗卫生事业发展缓慢,降低了乡村居民对基础教育、基本医疗服务设施点的可及性;同时,县内并未形成良好的交通联网线路,制约了电子商务等商业服务网点的合理配置。甘肃南端秦巴山区的乡村地区山势高峻、坡度陡峭,河流阶地不发育,土地资源紧缺,公共基础设施建设滞后。基础设施维度层面,低水平及较低水平的县域分布相对较广,带状分布于祁连山山麓地区,团状分布于甘南高原、陇南秦巴山区及陇东黄土高原区。县域路网层次不完善,乡村聚落居民点的外部连通性低;县域内部的交通互联互通能力弱,道路基础设施建设能力较低,最终成为制约乡村人居环境质量健康发展的短板。

3.2 乡村人居环境质量的影响因素分析

3.2.1自然地理环境与乡村人居环境的典型相关分析

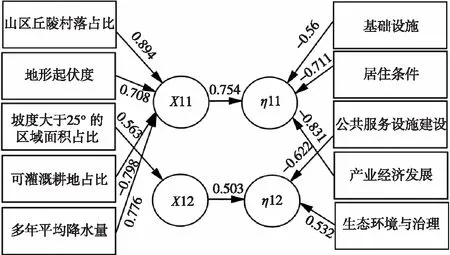

典型相关分析结果表明,自然地理环境与乡村人居环境质量共形成5对典型相关关系,前2对典型相关系数分别为0.754、0.503,并达到显著差异,特征值解释累积变异量达到86.97%(表2),表明自然地理环境通过2个典型变量影响着乡村人居环境质量。

表2 乡村人居环境质量影响因素的典型相关分析

典型相关结构(图2)说明,自然地理变量组中山区丘陵村落占比、地形起伏度、可灌溉耕地占比、多年平均降水量等指标通过典型变量η11影响着基础设施、居住条件、产业经济等目标变量,各变量典型载荷分别达0.894、0.708、-0.798、0.776,其中可灌溉耕地占比的典型载荷系数与目标典型载荷的系数均为负值,只有该变量正向影响目标变量,表明地形起伏度较大县域山区与丘陵村落占比较高,交通及农业基础设施建设能力被削弱;农业机械化与科技化程度较低,乡村产业经济发展缓慢;居民家庭经济收入低下,制约了其居住条件的改善能力。可灌溉耕地比反映了乡村的水土资源匹配度,在水资源相对丰富的川区乡村聚落,较高的耕地产业效益推动着农业资源的空间合理配置、居住条件及耐用生活用品的改善。降水量负向影响基础设施、居住条件及产业经济发展,甘肃东南部的陇南地区降水量大,但受地形条件影响,可利用耕地资源有限,泥石流、滑坡自然灾害频发,农业经济发展受到制约;河西走廊降水稀少,但是由于拥有较好的灌溉农业,农民收入较高[31]。

坡度大于25°占比的解释变量通过典型变量η12影响着目标变量中的公共服务设施、生态环境与治理,与公共服务设施典型载荷系数的方向相反,与生态环境治理的典型载荷系数同向,说明坡度大于25°占比削弱了公共服务设施的建设能力与供给能力;尤其陇南地区地形起伏度大,境内形成了高山峻岭与峡谷、盆地相间的复杂地形,但是降水充沛,植被覆盖度较高,该结果也符合甘肃省实际现状。

3.2.2乡村经济发展环境与人居环境质量的典型相关分析

以乡村经济发展环境作为控制变项,以人居环境质量为效标变项进行典型相关分析(图3),共形成5对典型相关关系,但是仅有1对典型相关系数达到显著差异(P<0.05),相关系数为0.749,特征值能解释的变异量达到79.383%(表2),表明乡村经济发展环境通过1个典型标量η21影响着人居环境质量。控制变量中乡镇公共财政支出指标典型载荷低于0.3,所有研究单元的人居环境质量受该指标的影响比较微弱,因此在典型相关结构图中也并未呈现。图3表明,控制变量中所有解释指标均与典型变量η21呈现正相关,解释变量指标对应典型载荷分别达到-0.781、-0.71、-0.735、-0.393,解释变量正向影响着乡村人居环境质量,也表明交通便利的乡镇或乡村聚落拥有较好的交通区位,有利于乡村经济发展的生产资料、农业经济信息的输入及劳动力、农产品的输出,也为农业产业经济组织发展提供了前提。

数据为各变量典型载荷。

数据为各变量典型载荷。

农业科技发展与农村农业现代化密切关联,农业机械化进程推进提高了农村人口劳动力的产出效率,为非农经营活动的开展提供了剩余劳动力,有力推动了乡村经济发展。集体经济解释变量的典型载荷为-0.393,相比其他变量而言,该变量对于人居环境提升的正向影响程度也相对微弱,间接表明乡村集体经济发展相对缓慢,在乡村人居环境整治过程中并未明显发挥基础作用。

3.2.3社会文化环境与人居环境质量的典型相关分析

典型相关分析结果(图4)显示,共形成4对典型相关关系,前2对典型相关系数分别为0.743、0.597,相关系数均达到显著差异(P<0.001),特征值解释累积变异量达到了92.58%(表2),说明社会文化环境透过2个典型变量影响人居环境质量。

数据为各变量典型载荷。

典型变量η31将基础设施、产业经济发展从目标变量中区分出来,社会文化控制变量组中与之相对应的解释变量主要是小学文化程度以下居民占比、农村人口老龄化、少数民族聚落村占比,对应的典型载荷分别为-0.967、0.643、-0.494,说明典型变量η31主要受该3个解释变量的影响,其中小学文化程度以下居民占比、少数民族聚落村占比解释变量负面影响着农村地区的基础设施建设与产业经济发展,尤其是民族地区的乡村居民文化程度较低,直接制约着农业现代化的发展进程;非农经营活动参与度低下,传统农业生产遏制了家庭经济的多元化收入,影响了民族家庭的金融资本积累与居住条件的改善。人口老龄化指标的典型载荷0.643,与典型变量η31正相关,人口老龄化与基础设施、产业经济发展表现为正相关。产生原因可能在于区位优越、交通便捷的乡村村落为农业经济的资源空间配置及产业经济的快速发展提供了更多的可能性;同时乡村青年劳动力非农经营活动参与性较强,人口流失问题不断凸显,导致乡村老龄化与“空心化”问题不断暴露。有业余文化组织的村占比与典型变量η32正相关,业余文化活动举办是良好乡村邻里关系的体现,也是村落居民凝聚力增强的催化剂,居民更有可能参与到村容村貌整治、村落生态环境保护等公共事务中。

3.3 乡村人居环境质量的驱动因子分析

典型相关分析系数并不能直接判定各因子对人居环境总体质量的影响大小[16],采用岭回归揭示乡村人居环境质量的驱动因子。根据岭迹图观察,当k处于0.30附近时各变量的岭迹趋于平稳,模型R2值为0.731;ANOVA检验中Sig.值小于0.05,拟合效果较好。岭回归结果(表3)显示,自然地理环境维度中,仅有可灌溉耕地占比指标的回归系数大于0,并通过了5%水平的显著性检验,系数绝对值达到最高(0.143),表明在自然地理环境维度中可灌溉耕地占比(水土资源)成为甘肃省乡村人居环境质量提升的关键驱动力。山区与丘陵村落占比回归系数为-0.134,并通过了5%水平的显著性检验,山区丘陵区的乡村聚落是甘肃省乡村人居环境质量提升的短板。其余指标回归系数均为负值但并未通过显著性检验,表明地形、降水量指标相对微弱地制约着农村人居环境质量的改善。

乡村经济发展环境维度中,各指标回归系数均大于0,每公顷农田的农业机械总动力(Sig.值=0.533)、村集体经济收入(Sig.值=0.781)指标的显著性水平较低,回归系数也最低,反映出该指标对乡村人居环境质量的整体正向贡献较弱。而有火车站、高速公路入口的乡镇占比、非农行业劳动力占比通过显著性检验,回归系数也较高,非农行业劳动力资源、交通区位优势会显著正向地促进乡村人居环境质量的提升。

社会文化环境维度的少数民族聚落村占比的岭回归系数小于0,表明民族地区聚落成为未来乡村人居环境质量提升的短板,该区域聚落分布相对散落,交通连接度较低,基础设施建设薄弱成为未来关键解决的问题。小学文化以下的居民占比回归系数小于0并通过1%水平的显著性检验,表明乡村聚落居民的文化程度直接制约了非农经营活动的介入及现代农业科技的使用,制约着乡村产业经济与家庭经济收入,成为未来农村人居环境质量提升的关键障碍。相反,农村人口老龄化、有业余文化组织的村占比正向影响农村人居环境质量,但是农村人口老龄化因素影响性对微弱,而有业余文化组织的村占比影响达显著水平(Sig.值=0.011)。

表3 乡村人居环境质量关键驱动的岭回归估计

4 讨论与结论

基于乡村人居环境质量的质量测度,利用典型相关分析方法探究了自然地理、乡村经济发展环境、社会文化环境对人居环境质量的内在作用机理,采用岭回归模型识别了乡村人居环境质量的关键驱动,研究结论如下:

(1)乡村人居环境质量基本呈现出由西北向东南降低的态势,较高水平的县域呈带状分布于河西走廊,低水平的县域以团状聚集于陇东、陇南及甘南等地。维度层面上,居住条件、产业经济发展、生态环境与治理的空间分异特征大致与人居环境质量相同;公共服务设施维度却表现出中部高两端低的态势;具有低水平与较低水平基础设施的县域零散分布、范围较广。

(2)乡村人居环境质量受到自然地理、乡村经济发展、社会文化环境的交互影响,作用大小、方向存在明显差异。作用方向上,可灌溉耕地占比、有业余文化组织村占比、人口老龄化及乡村经济发展环境的表征指标均正向驱动乡村人居环境的质量发展,而其余指标表现出负向的约束作用。自然地理环境中地形特征直接影响着区域耕地资源数量及其有效利用,也会影响交通与农业生产基础设施的建设能力;地形条件直接影响着聚落布局形态、规模、密度等,进而影响到乡村公共服务的供给能力。乡村经济发展环境是乡村产业兴旺的坚实基础,与乡村人居环境治理的资金投入、农业科技化发展密切关联。社会文化环境是人与地交互作用的产物,影响着乡村居民的生产生活方式、人居环境治理的居民主动性及参与积极性。

(3)岭回归分析表明,可灌溉耕地占比、有火车站、高速路入口的乡镇占比、非农行业劳动力等因子对乡村人居环境质量表现出显著影响,正向驱动着乡村人居环境的有序发展;相反,山区与丘陵村落、文化程度水平低下的居民村落成为人居环境质量提升的短板。因此,现阶段乡村振兴战略实施过程中,甘肃省应继续加大高标准农田建设、田间灌溉与道路等配套设施完善,从而提升乡村的土地生产力与产出效益;通过土地流转推行来优化乡村土地资源配置方式,为乡村农业现代化发展做好铺垫。同时,接续加强交通基础服务设施建设,并连通县域间的大中型贸易市场、农机服务、仓储物流等平台,促进经济生产要素的流动,更好地实现县域间的联动发展,为产业经济发展营造健康环境。再者,乡村居民是人居环境质量提升的主要参与者,通过劳务技能培训拓宽就业机会、增加非农经营收入,通过科学种植技术推广提升居民种植技能与土地产出效益,从而为家庭居住条件的改善提供金融资本。

(4)乡村人居环境质量测度指标数据聚焦于村、镇尺度,相比省县域尺度的指标数据而言,能够更加客观、准确地刻画乡村人居环境的实际特征。采用岭回归实现乡村人居环境质量的驱动分析,避免变量数据集间的多重共线性,模型稳定性较高,预测结果更加符合实际意义。但是《甘肃省第二次全省农业普查数据(2020)》更新至2016年,时间序列数据也存在断裂,因此采用截面数据测度某时段的乡村人居环境质量研究缺少了动态演化分析,测度的静态性与指标选择的偏颇性也客观存在,其将成为研究团队未来着力解决的重要问题。由于甘肃省乡村聚落的地域性特征鲜明,乡村人居环境质量的类型识别与关键驱动也将成为精准实施乡村人居环境治理的关键依据。同时,省域尺度的顶层制度设计、县域尺度的政策实施与空间资源配置、村落尺度的居民治理参与及满意度均会影响到乡村人居环境质量的提升,精确、全面刻画人居环境质量及治理路径的适宜选择更需要多尺度的融合研究。