西北地区土地质量地球化学调查进展与主要成果

2022-08-29赵禹赵寒森刘拓白金王磊梁楠王鹏杨生飞魏锦萍李文明曾宪红张转韩海辉赵君陈振宇

赵禹,赵寒森,刘拓,*,白金,王磊、梁楠,王鹏,杨生飞,魏锦萍,李文明,曾宪红,张转,韩海辉,赵君,陈振宇

(1.中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安 710054;2. 中国地质调查局西安矿产资源中心,陕西 西安 710100)

土地是指地球陆地表面和近地面层,包括气候、土壤、水文、植被以及过去和现在人类活动影响在内的自然历史综合体,是人类赖以生存和社会发展的基础,土地质量的好坏直接影响到农、林、牧业的生产效益和人们生活的质量(黄勇等,2008)。自1999年以来,中国地质调查局在全国部署实施了多目标区域地球化学调查/土地质量地球化学调查工作,旨在查明中国土地质量和生态状况,为生态文明建设和自然资源管理提供地质数据支撑,这是中国继区域化探全国扫面计划之后一项新的国家地球化学填图计划。该项工作以“摸清家底、发现问题、提出对策、支撑服务”为指导思想,实行高密度的大数据、大信息综合集成运作,通过20余年的发展,构建了土地质量地球化学调查的任务链布局和实现途径,创建了生态地球化学理论体系,在支撑服务农业发展、土壤环境污染防控、土地资源管理、国家重大立法、卫生健康、精准扶贫等方面做出了重大贡献,显著拓展了地质工作服务链(李括等,2019)。特别是在“十三五”期间,在资源和环境保护各方面继续取得显著成果,产生广泛影响力和重要经济社会效益,成为地质转型工作最具活力的领域之一。

西北地区(陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆)幅员辽阔、地理空间跨度大。自2004年,在中国地质调查局统筹部署下,西安地质调查中心负责组织西北地勘单位共同开展多目标区域地球化学调查/土地质量地球化学调查项目30余项,并取得系列成果。其中,西安地质调查中心组织编制的《中华人民共和国多目标区域地球化学图集:汾渭盆地》是汾渭盆地1∶25万多目标区域地球化学调查的重要集成成果,是汾渭盆地土地规划与管护、农业种植结构调整、环境保护、资源勘查、全球变化及第四纪研究的重要基础资料(原国土资源部中国地质调查局,2016)。青海省第五地质勘查院汇聚海东地区历年土地质量地球化学调查项目成果,编制出版了青海省地质勘查成果系列丛书《青海东部土壤地球化学背景值》(苗国文等,2020)、《青海东部生态地球化学成果及经济效益示范》(姬丙艳等,2020),其研究成果“青藏高原北缘富硒土壤地球化学特征研究及应用”获青海省科学技术进步一等奖。甘肃、宁夏和新疆地区同样取得重要成果。

2016年以来,通过“西北五省区耕地区1∶25万土地质量地球化学调查”和“新疆耕地区土地质量地球化学调查”自然资源部中国地质调查局二级项目的实施,有力地推进了西北地区土地质量地球化学调查和研究工作,首次集成西北五省区数据,形成了大区尺度成果,并在解决基础地质问题、耕地保护与质量提升、促进特色农业发展、服务自然资源管理、支撑脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等方面起到重要引领示范作用(刘拓等,2019),西北土地质量地球化学调查团队据此荣获中国地质调查局“十三五”脱贫攻坚优秀集体。笔者旨在通过回顾和总结以往调查、研究及应用成果,探索地质调查成果在现代化农业生产、生态环境保护、元素与健康、土地资源管理等多个领域拓展应用方法,抛砖引玉,为地质工作转型升级提供经验和借鉴。

1 西北土地质量地球化学调查现状

西北地区土地质量地球化学调查工作始于2004年,截止目前,已累计完成1∶25万土地质量地球化学调查29.97万km2(图1),全国占比11.1%(全国累计完成270万km2),覆盖耕地1.39亿亩,实现耕地覆盖率56.39%,低于全国78.4%的平均覆盖水平。时间跨度上,“十五”期间仅在青海西宁作为全国试点试验区完成3 500 km2;“十一五”和“十三五”期间完成调查面积最大,分别占比35.42%和49.18%;“十二五”处于低谷期,仅占14.23%(图2)。整体上,西北地区不同阶段工作量投入情况与全国土地质量地球化学调查大背景一致,从某种程度上来说,土地质量地球化学调查工作的起伏与该项工作支撑服务国家需求能力密切相关,“十三五”期间的快速增长,是其在农业、环境和国土资源管理中基础性地位不断提高的重要体现。调查区域上,该项工作重点围绕西北主要粮食主产区、重要经济带开展,并涵盖了97个国家级贫困县和部分陕甘宁革命老区。由于各省区耕地数量不同,其耕地覆盖率有一定差异(表1)。其中,宁夏区已实现耕地全覆盖(100%),其次为新疆区(70.73%)(已完成工作主要集中分布于天山以南地区)、青海省(69.99%)(同时覆盖了大面积牧草地;海北州、海西州部分地区和玉树州等未开展工作);陕西省和甘肃省相对较低,分别为44.72%和39.19%,已完成区主要集中分布于甘肃省张掖—兰州—天水一带,以及陕西省关中盆地、延安部分地区。经费投入上,1∶25万土地质量地球化学调查总计投入1.76亿元,其中中央财政占比81.74%,充分体现了该项地质调查工作基础性、公益性性质。

图1 西北五省土地质量地球化学调查工作程度图Fig.1 Working degree map of geochemical survey of land quality in Northwest China

图2 2004~2020年西北土地质量地球化学调查完成面积及经费投入图Fig.2 Completed area and fund investment of geochemical survey of land quality in Northwest China from 2004 to 2020

表1 西北五省土地质量地球化学调查完成情况及经费投入统计表Tab.1 Statistical table of Completed area and fund investment of geochemical survey of land quality in Northwest China

1∶5万土地质量地球化学调查工作主要部署在富硒区、特色农业种植区、重要城镇区和重要生态地球化学问题区等,西北累计完成1.99万km2,均在2010年以后完成,其中“十三五”时期占比67.22%,主要得益于富硒特色土地资源的开发应用带动地方财政的积极跟进。该项工作以中央财政为引导,带动省区级财政经费投入为主(占到总投入经费88.25%),并在青海、宁夏、新疆、陕西等省区起到了显著的示范引领作用和应用成效。

2 主要进展与成果

2.1 土壤地球化学参数特征

土壤地球化学参数包括了54项指标的土壤地球化学背景值与基准值,其反映土壤地球化学特征的基本指标,是识别和评价土壤污染程度、制订环境质量标准、确立污染治理修复目标的重要依据,具有环境、农业、生态以及地方病等多学科研究价值(任蕊等,2013;成杭新等,2014;奚小环等,2021)。利用获取的表层土壤数据,采用迭代剔除平均值加减3倍标准差离群数据后的算数平均值,作为西北地区土壤背景值;利用获取的深层土壤数据,采用迭代剔除平均值加减3倍标准差离群数据后的算数平均值,作为西北地区土壤基准值(表2)。同时,讨论了元素空间分布与地质背景、成矿作用、表生作用以及人类活动的关系。

富集系数K用于定量评价元素的富集特征,依据富集系数大小可将元素富集程度分为富集(K>1.2)、均匀(1.2≥K>0.8)和贫化(K≤0.8)3种类型。与全国土壤背景值相比(侯青叶等,2020),西北地区土壤背景值不同元素富集程度差异较大,富集系数K1(K1=西北地区土壤背景值/全国土壤背景值)介于0.46~2.65,54项元素指标中CaO、MgO、Sr、TC、Cl、As、Na2O、Sb、Mo等9项富集系数K1大于1.2,属富集元素;Hg、Corg、N、Zr等4项指标属贫化元素;其余41项为均匀元素。与全国土壤基准值相比(侯青叶等,2020),深层土壤元素富集系数K2(K2=西北地区土壤基准值/全国土壤基准值)介于0.57~2.68,其中,CaO、TC、S、Cl、Sr、MgO、Cd、Na2O、P、As、Sb等11项指标富集系数K2大于1.2,属富集元素;Mo、Hg、Corg、N等4项指标属贫化元素;其余为均匀元素。

表2 西北农耕区土壤基准值、背景值统计表Tab.2 Geochemical background and baseline values in Northwest China

续表2

对划分的黄土高原、戈壁绿洲不同地理景观进行统计,结果表明,自然地理、成土母质、土壤类型和土地利用类型对土壤元素背景值、基准值影响显著。黄土高原土壤元素含量受土壤粒度分带和土壤类型空间分布规律的制约,亦具由北向南呈现规律性地球化学宏观变化趋势:随着土壤粒度减小和土壤类型由沙漠土-黏黄土的变化,土壤中养分元素(N、P、K、有机质)、生命健康(Se、B、I、Ge、Cu、Zn等)等有益元素、重金属元素(Cd、Cr、As、Hg、Cu、Pb、Zn、Ni)、铁族元素以及其他大量元素等呈现递增趋势;而SiO2、Na2O、Ba、Cl、Zr等元素,随着土壤粒度减小和土壤类型由沙漠土-黏黄土的变化呈递减趋势,其原因与北部沙漠地区土壤中沙质成分多和土壤盐碱化发育有关。新疆戈壁绿洲区受北天山地区博格达成矿带、伊连哈比尔尕成矿带成矿元素影响,天山北坡土壤中Cu、Mn、Mo、Ti、V等金属元素显著富集;南疆白垩纪和第三纪含盐地层广泛分布,且较北疆气候更加干旱,造成Cl、S、Ca等易溶盐元素在南疆地区强烈富集;Corg、N、P等营养元素空间分布不均衡,呈现北疆丰于南疆的分布格局。

2.2 耕地质量状况与绿色农业适宜性评价

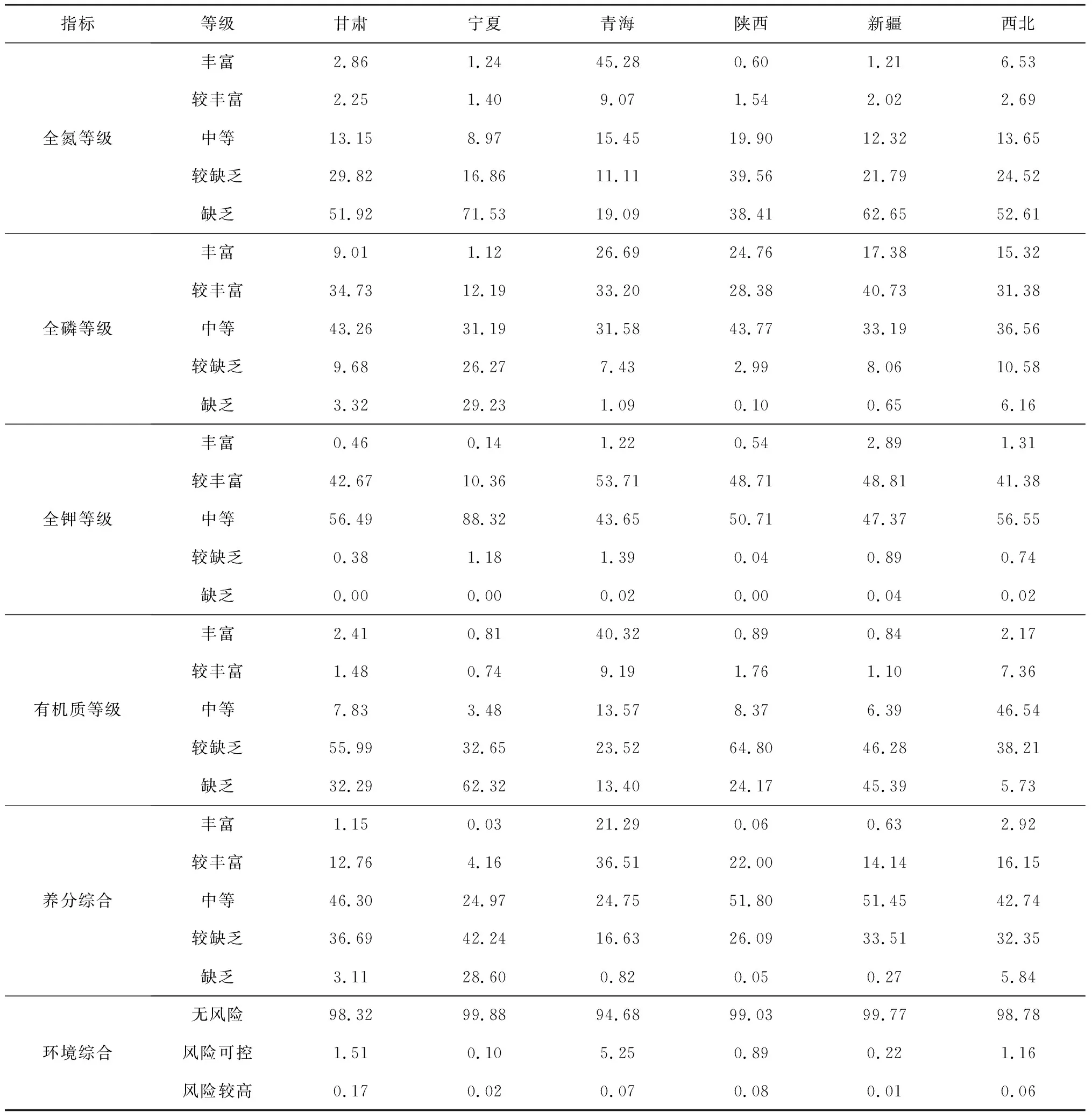

N、P、K和有机质为土壤肥力的最重要评价指标(杨忠芳等,2016),参照《土地质量地球化学评价规范(DZ/T0295——2016)》有关要求,通过对西北已获取的1∶25万土地质量地球化学调查区土壤养分进行分析评价,结果表明,西北地区土壤养分元素含量以全钾、全磷相对较丰富,全氮和有机质相较缺乏为总体特点(表3)。其中,土壤全氮含量为0.02~11.39 g/kg,均值为0.93 g/kg,以较缺乏-缺乏为主(占比77.13%);全磷含量为0.01~5.74 g/kg,均值为0.79 g/kg,以较丰富-中等为主(占比67.94%);全钾含量为3.34~120.32 g/kg,均值为19.86 g/kg,以较丰富-中等为主(占比97.93%);有机质含量为0.0~335.4 g/kg,均值为15.67 g/kg,以中等-较缺乏为主(占比84.75%)。全氮和有机质成为西北地区土壤肥力最主要限制因素,农业生产中应以增施氮肥、有机肥为主,以改善土壤肥力状况。在此基础上,对土壤养分综合质量进行评价,整体上,西北耕地区土壤肥力处于中等-较缺乏水平(占比为75.09%),养分丰富-较丰富等级土壤在陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆五省区中分别占比22.07%、13.90%、4.19%、57.79%、14.77%。其中,养分丰富的土壤主要集中分布在青海,其次在新疆伊犁河谷,甘肃河西走廊地区有较小面积分布;宁夏东部地区土壤养分明显缺乏,主要受毛乌素荒漠和腾格里沙漠的影响,土壤类型以沙质土为主,土壤退化造成养分流失严重,仅保留SiO2等造岩元素。

产地环境质量是绿色食品生产的基本条件,根据《绿色食品产地环境质量(NY/T391—2013)》标准,对西北已调查区开展土壤绿色食品产地适宜性评价,结果表明,西北已调查区41.5%的土壤符合绿色食品产地的环境质量和全氮、有机质肥力标准要求,其中AA级绿色食品产地适宜区56 332 km2,A级绿色食品产地适宜区57 661 km2。圈定的绿色食品产地适宜区主要分布在陕西的旬邑—宜君、凤翔—麟游,甘肃的临夏—和政、河西走廊,青海的大部分地区,宁夏的银川盆地和新疆伊犁地区、乌鲁木齐—奇台(图3)。绿色食品产地适宜性区的圈定为绿色农业产业园区选址奠定了重要基础,应作为高标准基本农田进行严格保护。

2.3 土壤生态问题与类型划分

自然或人为因素导致土壤重金属污染、荒漠化、元素异常而危及粮食安全、生态系统安全和生命健康安全等均属于土地生态风险的范畴(杨忠芳等,2004;朱立新等,2006;李朝晋等,2013;王翔,2021)。《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618—2018)》中将As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb、Zn等8种重金属元素作为农用地土壤环境质量评价指标。评价结果表明:西北已调查区土壤清洁,98.78%以上土壤中重金属元素含量远低于风险筛选值;风险可控和风险较高土壤分布极少,分别占比1.16%、0.06%,呈小规模条片状分布,主要分布在矿集区、地质高背景区。

西北地区是中国土壤盐渍化分布最广、最多的地区。2017~2018年,西安地质调查中心对西北典型盐渍化地区(宁夏银川盆地、甘肃张掖和酒泉、新疆南疆地区)进行了实地调查和样品采集,通过土壤中主要元素与易溶盐相关性研究,南疆硫酸盐-氯离子型盐土区土壤中全盐量与Cl、Na2O相关系数分别为0.936、0.935;河西走廊氯离子-硫酸盐型盐土区土壤中硫酸根与S、Na2O相关系数分别为0.749、0.794;银川盆地碳酸盐型盐土区土壤中硫酸根与Cl、S、Na2O相关系数分别为0.749、0.797、0791。根据《土地质量地球化学评价规范DZ/T 0295—2016》中不同地区盐渍化分级标准值,分别建立线性回归方程,反演计算得出氯离子-硫酸盐型、硫酸盐-氯离子型、碳酸盐型3种典型类型土壤盐渍化分级标准(表4),为应用多目标地球化学调查数据开展盐渍化生态风险评价奠定了基础。同时,研究表明,盐渍化区土壤N、P、K和有机质含量较非盐渍化区降低29.95%、27.4%、7.84%和32.75%不等,表明盐渍化对土壤肥力造成影响,以N和有机质流失影响最为严重,其次为P,对K影响最小;土壤的盐化与碱化对土壤肥力的影响程度不同,盐化过程对土壤退化的影响程度较碱化更强(赵禹等,2018)。

表3 西北地区土地质量评价结果统计表(含量%)Tab.3 Statistical table of land quality evaluation results in Northwest China(Unit:%)

图3 西北绿色食品产地适宜性评价图Fig.3 Suitability evaluation map of green food producing areas in Northwest China

表4 西北地区不同盐渍化类型土壤分级标准表(含量:%)Tab.4 Soil classification standard of different salinization types in Northwest China(Unit:%)

I、F生命健康元素与地碘病、地氟病等常见地方病息息相关。依据《土地质量地球化学评价规范(DZ/T0295—2016)》,划定出西北地区土壤I和F异常区,其中,西北地区土壤中不存在I元素过剩区,缺乏区占比19.49%,主要分布在南疆地区;F元素过剩区、缺乏区占比相当,分别为7.95%和7.33%,主要分布在南疆、宁东、青海地区。

基于西北地区土壤重金属污染风险低、点状分布的特点,因此西北地区暂不将重金属作为土壤生态问题考虑,仅就土壤盐渍化、生命健康元素进行综合评价,将西北地区划分出6处(类)土壤生态问题,包括:①环塔里木河低I高F、盐渍化生态问题区。②天山北坡盐渍化、高F生态问题区。③甘、宁环腾格里沙漠盐渍化生态问题区。④银川盆地盐渍化、低I生态问题区。⑤宁东低I生态问题区。⑥六盘山高F生态问题区。

2.4 特色土地资源状况

根据西北地区1∶25万土地质量地球化学调查获得的土壤Se含量数据,依据自然资源部中国地质调查局《天然富硒土地划定与标识》(DD2019—10)的标准,以0.3 mg/kg为天然富Se土地划定下限值,在西北地区共圈定天然富Se土地4 343万亩,其中天然富Se耕地1 503万亩(占到已调查耕地面积10.79%)。富Se土地在西北5省区均有分布,新疆已发现的富Se土地面积最大,占到总面积的69.96%,并在南疆形成一条沿天山南麓、塔里木盆地西北缘分布的“硒腰带”,富Se土地2 254.84万亩,并首次证实全国最大的内陆淡水湖—博斯腾湖为富Se湖,湖中已调查发现10余种富Se水产品,具有重要经济价值;其次为甘肃省,占比为13.54%,主要分布在兰州—白银一带和张掖地区;宁夏富Se面积最小,分布于银川盆地和中宁—吴忠一带(图4、表5)。同时,分别查明富B、富Zn、富Cu、富Ge耕地611万亩、954万亩、2 656万亩和265万亩。富B土地在西北5省区均有分布,以新疆和青海分布面积最大;富Zn土地除宁夏外,其他4省均有分布;富Cu土地在西北地区分布较广;富Ge土地则属于非常稀缺的特色土地资源,集中分布在关中平原,甘肃河西走廊和青海门源地区有小面积分布。

图4 西北富硒土地资源统计对比图(a为各省富硒土地占比图;b为富硒土地/耕地面积图)Fig.4 Statistical comparison of selenium rich land resources in Northwest China

表5 西北五省区特色土地资源统计表(单位:km2)Tab.5 Statistical table of characteristic land resources in Northwest China(Unit: km2)

2.5 土壤碳储量与碳密度

土壤是陆地生态系统中最大的碳库,土壤碳特别是有机碳的分布与变化趋势问题是全球变化研究的重要领域(Xu Li et al.,2018)。以往中国土壤碳的研究主要根据第二次土壤普查等数据,中国地质调查局部署实施的土地质量地球化学调查工作获得了迄今为止中国最为系统的土壤碳实测数据,这为从大区域尺度上研究中国土壤碳库的变化提供了基础。西安地质调查中心通过对西北27.88万km2的土壤碳实测数据统计表明,西北主要农耕区地表0~20 cm土壤有机碳平均含量为9.09 g/kg,低于全国平均值14.03 g/kg,而无机碳平均含量为14.93 g/kg,明显高于全国平均值3.75 g/kg;深层土壤0~180 cm有机碳平均含量为3.71 g/kg,低于全国平均值4.29 g/kg,而无机碳平均含量为15.32 g/kg,明显高于全国平均值4.49 g/kg(彭敏等,2021)。根据DZ/T 0258《多目标区域地球化学调查规范(1∶250 000)》,计算得出西北主要农耕区27.88万km2范围内,土层厚度在0~20 cm、0~100 cm和0~200 cm的土壤碳储量分别为1 684.00 Mt、7 846.73 Mt和12 713.72 Mt,其中土壤有机碳、无机碳储量及平均碳密度见表6。

陆地生态系统根据固碳物质不同,可细分为农田生态系统、森林生态系统、草原生态系统、湿地生态系统和荒漠生态系统等(范振林,2021)。为进一步研究西北地区不同陆地生态系统土壤碳密度特征,选取陕西关中平原、青海拉脊山山地、毛乌素荒漠和博斯腾湖滨湖湿地,分别代表农田、森林、草原、荒漠、湿地5个典型生态系统,对其表层0~20 cm土壤有机碳密度进行对比研究,结果表明:拉脊山森林草原生态系统土壤有机碳密度最高,达6 028 t/km2,主要是由于该生态系统区内地表植被丰富,植物残体长期累积造成有机质不断累积,且较少受到人为干扰使得其土壤腐殖质氧化率低于农田;其次为博斯腾湖滨湖湿地生态系统,土壤有机碳密度为2 652 t/km2,滨湖湿地由于淹水导致通气性较差,使得区内有机碳累积程度较高,但当滨湖湿地间歇性落干则会提高有机质被氧化分解,限制了滨湖湿地生态系统有机质大量累积;再次为关中盆地农田生态系统,土壤有机碳密度为2 255 t/km2,盆地内土壤长期耕作,植被成熟后被集中收割移出土壤,植物残体累计少,同时人为耕作的扰动使得耕作土壤较为通气,加速了微生物对区内有机碳的分解作用;毛乌素荒漠生态系统在高温干燥的气候条件下,有机质分解速度最快,有机碳密度最低为665 t/km2,仅为拉脊山森林草原生态系统的11%(梁楠等,2020)。

陆地土壤生态系统是自然界碳循环的重要组成部分,存在着“有机碳-二氧化碳-无机碳”的微碳循环系统,有机碳以二氧化碳为介质转化为无机碳,这一过程是干旱-半干旱地区碱性土壤碳转化及固持的重要机制(Xie et al.,2009)。丁仲礼院士(2021)在中国科学院学部第七届学术年会全体院士学术报告会上多次提到碱性土壤在实现碳中和目标中的巨大潜力。碱性土壤固碳主要是其富含钙离子,在二氧化碳分压高的土壤中,Ca、Mg离子溶解于土壤水,向下迁移到分压低的下部时,形成CaCO3沉淀,中国干旱-半干旱区中常见的钙板,黄土高原地区常见的钙结合(料姜石)、新疆地区地层中膏岩层的出现即由此过程形成。赵禹等(2020)对西北碱性土壤增汇潜力分析表明:西北地区土壤pH均值为8.34,是全国土壤背景值(pH=6.7)的1.24倍,碱性和强碱性土壤占比97.65%(pH≥7.5);土壤CaO含量均值为7.4%,是全国土壤背景值(CaO=1.54%)的4.81倍;MgO含量均值为2.37%,是全国土壤背景值(MgO=0.78%)的3.04倍。西北地区碱性土壤碳汇潜力巨大,对全球碳收支计算和碳固存具有重要意义。

表6 西北土壤碳储量及碳密度统计表Tab.6 Statistics of soil carbon storage and carbon density in Northwest China

2.6 西北富硒土壤分布特征及成因分析

随着全国土地质量地球化学调查工作的开展,越来越多的富硒土地资源被发现,随之,有关Se元素的研究受到广大研究工作者的青睐。与中国南方丘陵山区相比,西北地区富硒土壤多分布在黄土高原和戈壁绿洲平原区,成壤作用复杂,因此,西北地区有关硒的物源研究相对较少,主要集中在富Se土壤地球化学特征及影响因素(尹宗义等,2016;王刚等,2019; Lei et al.,2021)、土壤中Se形态及生物有效性(姬丙艳等,2012;Liang et al.,2017;宋晓珂等,2018;赵禹等,2020)、农产品中Se含量特征等(马风娟等,2015;刘拓等,2021)。以上研究成果有效推动了地方富硒产业的发展。

西北地区土壤中Se含量首先受区域地理地貌制约,由戈壁绿洲到青藏高原,再到黄土高原土壤中Se背景值依次降低,分别为0.25 mg/kg、0.20 mg/kg和0.17 mg/kg;其次,受地质背景和成土母质控制,基于陕西安康、韩城,甘肃张掖,青海平安、门源,新疆焉耆盆地和温宿县等地区研究表明,西北富硒土壤主要与黑色岩系、煤系地层和中基性火山岩有关,其成土母质主要为上述岩层的残坡积物、冲洪积物或河湖相沉积物;再次,土壤类型影响硒在局部区域的空间差异,大数据统计表明,西北地区典型土壤中沼泽土Se含量最高为0.32 mg/kg;潮土和盐土Se含量次之,为0.27 mg/kg;灌漠土、草甸土、棕钙土Se含量为0.25 mg/kg;灌淤土、灰漠土和黑毡土Se含量为0.23 mg/kg;黑钙土Se含量为0.21 mg/kg;黑垆土和黄绵土作为黄土高原最主要的2种土壤类型,Se含量仅为0.15 mg/kg;风沙土Se含量最低,为0.12 mg/kg。此外,土壤pH值对Se的富集具有明显影响,按土壤酸碱度等级对富Se土壤进行统计表明,碱性土壤(pH=7.5~8.5)富硒率(富硒率=富硒样本数/总样本数)为12.73%,强碱性土壤(pH>8.5)富硒率为6.14%,中性土壤(pH=6.5~7.5)富硒率为5.50%,酸性土壤(pH<6.5)富硒率为3.70%,表明碱性土壤有利于Se元素富集,提高硒生物有效性。

3 成果应用案例

3.1 调查成果在土地资源管理中的应用

2017年1月《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》明确提出,着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。将土地质量地球化学调查成果应用到基本农田划定、后备耕地资源评价、耕地占比平衡和土地规划等土地资源管理工作中去,已成为地质调查支撑服务自然资源管理的重要手段之一。

新疆焉耆县有未利用地246.33万亩,按照耕地后备资源调查相关规程,对焉耆县现有未利用地(主要是其他草地)进行评价(图5),优选2.78万亩土壤清洁、Se含量高、集中连片的未利用地作为耕地后备资源,主要位于包尔海、四十里城子、永宁镇和五号渠等乡镇。对焉耆县目前已划定的永久基本农田进行评价,根据评价结果,建议调出少量存在污染的图斑,总面积366亩,主要分布在北大渠、五号渠、永宁、包尔海等乡镇。同时,在一般耕地中,优选出6.68万亩Se含量高(>0.4 mg/kg)、土壤环境清洁无污染、土壤养分丰富、集中连片的地块作为基本农田调入备选区,主要位于北大渠、五号渠、永宁、包尔海等乡镇。

3.2 调查成果在农业种植结构调整中的应用

2015年中国中央农村工作会议首次提出农业供给侧结构性改革,会议强调,要着力加强农业供给侧结构性改革,提高农业供给体系质量和效率,使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要,真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。基于土地质量地球化学调查中土壤和农作物的协同调查研究,开展土壤种植适宜性评价,提出农业种植结构调整建议是农业供给侧结构性改革的重要突破口。

新疆温宿县是一个以农为主、农牧结合的半农半牧边境县,核桃、红枣、水稻、棉花、畜牧等农产品品质优良,是联合国认定的“绿色食品”优质大米生产基地,先后被授予“塞外江南、鱼米之乡”、“中国核桃之乡”、“国家红枣生物产业基地”等荣誉称号。土地质量地球化学调查表明,温宿县土壤Se含量介于0.10~4.30 mg/kg,区内主要农作物聚Se能力表现为小麦>玉米>核桃>水稻>胡萝卜>苹果。基于种植不同富硒农产品的最低土壤Se含量研究结果,为提高富硒土地资源高效利用水平,认为温宿县应将发展富硒小麦、水稻作为首要粮食作物,在确保粮食产量的基础上,应重点发展富硒核桃。

3.3 调查成果在服务脱贫攻坚与乡村振兴中的应用

土地是农业生产的基础,特色土地是发展特色农业的重要资源保障,近年来,富Se土地因其稀缺性和高效的经济价值越来越受到人们的重视,并在服务脱贫攻坚和乡村振兴中发挥重要的作用,富Se土地开发应用也受到了国家领导人的持续关注,并成为地质调查支撑服务脱贫攻坚和乡村振兴战略的重要抓手。目前,西北地区已基本形成了陕西安康“中国硒谷”、青海平安“高原硒都”、宁夏吴忠“塞上硒都”和新疆巴州“西域硒都”4大区域富硒品牌。

图5 焉耆县基本农田调整建议图Fig.5 Suggestion for adjustment of basic farmland in Yanqi county

青海省海东市平安区富硒土地资源的发现和开发利用,是土地质量地球化学调查成果在西北地区精准服务脱贫攻坚的典型实例。2019年平安区已有富硒企业39家,实现富硒产值4.2亿元,树立了“中央资金引领示范,地方资金积极跟进,调查成果集中转化”的典范,形成了“地质先行、查明富硒,政府主导、创建园区,富硒富农、精准扶贫”的 “平安模式” , 对推动青海乃至西北五省区特色农业发展具有重要意义。宁夏吴忠依托中国地质调查局项目圈定的富硒资源,加大了地方资金支持力度,富硒产业得以快速发展,2019年已超过青海平安,实现硒产业总产值10.6亿元。

由中国地质调查局西安地质调查中心发现、全程参与推进的新疆巴州“西域硒都”富硒区域品牌,拉动全州境内30余家企业投身富硒产业,建成小麦、辣椒、板栗等富硒农产品种植示范基地,焉耆县率先建成的全疆首个富硒食品加工产业园区,逐步形成了富硒小麦到富硒小麦粉再到富硒初深加工产品的全产业链条发展模式,实现产值1 500万元/a,新疆巴州富硒产业的萌芽和发展意义在于其对南疆乃至全新疆的示范引领作用,为新疆特色农业的发展开辟出一条新的途径。此外,陕西商南县红岩村是西安地质调查中心定点扶贫村,依托调查发现的富硒土地和富硒农产品,助推了“十里红岩”富硒品牌打造和绿色富硒产业园建立,带动农户就业1 500余人,实现红岩村67户288人整体脱贫。

4 未来西北地区土地质量地球化学调查工作的思考与建议

新时代地质事业对土地质量地球化学调查提出了新要求,同时也创造了新机遇。未来要以生态文明建设思想为引领,以地球系统科学理论为指导,以服务自然资源管理为宗旨,革新调查技术方法,提高基础研究和科技创新水平,创新成果表达方式。

(1)土地质量地球化学调查工作由农业区向农牧交互区及牧区延伸。加大土地质量地球化学调查进度,特别是加大1∶25万土地质量地球化学调查工作,为更大比例尺工作的开展提供依据。西北地区调查工作相对全国较为滞后。目前,陕甘黄土高原农业区、秦岭地区、河西走廊、新疆北部农业区、青海农牧交互带和重要草原区等均未开展1∶25万土地质量地球化学调查。此外,在一些绿洲农耕区与山地之间的盆山过渡带可能蕴含着重要的地质找矿信息,这些均是未来需要加强调查研究的地区。

(2)开展土地资源综合调查与评价技术方法创新。党的十八大以来,党中央、国务院制定出台系列政策文件,不断推进自然资源统一调查、评价、监测制度,健全自然资源监管体制。2021年,自然资源部印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》,进一步加强自然资源调查评价监测工作。土地资源是自然资源的重要组成,开展土地资源数量、质量和生态“三位一体”调查,是划定永久基本农田,生态红线、城市开发边界红线,确立数量、质量、生态“三位一体”耕地保护新格局的重要依据。因此,未来土地质量地球化学调查应加快向土地资源综合调查的转变,补充土壤质地、有效土层厚度、全盐量等理化性状调查,摸清土壤类型和障碍因素,加强影响土壤形成和生态功能的地表基质调查,形成数量-质量-生态相互融合的综合评价技术方法;不同的土地使用功能具有不同的质量内涵,针对耕地、林地、草地和建筑用地等,应分门类制定调查技术和评价方法;同时,加强遥感技术应用,创新形成地球化学和遥感技术相协同的土地质量调查、监测评价技术,逐步形成土地资源综合调查与评价技术方法,为国土空间规划和用途管制、土地资源保护和利用等提供技术支撑。

(3)搭建表生地球化学作用研究平台,加强基础研究与科技创新。西北地区土地质量地球化学调查已获得大量的基础调查数据,随着该项工作不断开展,还将不断产生新的调查数据。未来,应不断加强土地质量调查数据集成研究,发挥已获取的岩、土、气、生等多门类自然资源要素数据优势,构建自然资源立体地球化学数据库,用于研究自然与人为扰动过程中地球关键带元素的地球化学迁移循环和相互作用机制及对全球变化的影响,评价人类活动对生态系统安全的潜在影响;开展土壤形成过程关键元素生物地球化学循环过程、耦合机理与驱动方式研究,揭示各种化学物质的来源、存在数量和状态以及迁移转化规律;土壤-作物系统营养与安全研究,揭示控制关键带界面(土壤-作物)营养元素、污染元素吸收转化过程及机理,科学评价土壤的生物有效性和生态风险;开展碱性土壤生态系统碳库容量、碳酸钙累积速率及开发利用生态响应研究,为实现耕地保护与质量提升,助力碳中和目标的实现提供科学依据。

(4)强化地质调查支撑服务,推进成果转化应用。依托地质调查和科技创新,加强成果在特色农业发展、国家粮食安全、优化国土空间保护格局和应对全球变化等领域中的应用。在继续推进富Se土地开发应用的基础上,深度挖掘其他有益元素价值,进一步促进富Zn、Fe、Cu、Ca、I、Ge等土地资源和农产品开发,推进特色农业发展,服务乡村振兴和健康中国战略,让土地特色元素资源转化为经济价值,助力自然资源生态产品价值实现。开展主粮及“名优特作物”农业地质条件与适应性分区,促进农业生产向粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区聚集,优化国土空间保护格局;以大数据建设为契机,以用户需求为导向,提高成果产品化设计,提高成果的实用性。

致谢:本文是西北土地质量地球化学调查与评价团队近20年的集成成果,论文编撰过程中得到了中国地质调查局西安地质调查中心领导的大力支持和指导,同时也得到了陕西省水工环地质调查中心、甘肃省地质调查院、宁夏回族自治区国土资源调查监测院、青海省第五地质勘查院、新疆维吾尔自治区地质调查院、新疆维吾尔自治区矿产实验研究所、安徽省地质实验研究所等长期合作单位的支持,在此表示感谢!谨以此文庆祝西安地质调查中心成立60周年!