微流控技术制备聚合物微球及其吸附性能研究

2022-08-29陈宇溪吕茉朱自豪刘岩沈启慧

陈宇溪,吕茉,朱自豪,刘岩,沈启慧

(吉林化工学院 化学与制药工程学院,吉林 吉林 132022)

0 引 言

微流控技术作为一种新型技术在短短几十年的时间迅速地发展,目前已涉及多个领域的应用。近年来,大多数科研工作者将研究的重点也纷纷投入到利用微流控技术制备各类材料的微球中。与传统的制备微球方法相比,微流控技术作为微球的制备方法其展现出来的优势也大为显著:制备的微球分散性好,设备及操作简单且对制备过程可控度较高。聚合物微球的发展始自于美国里海大学乳液聚合物研究所,其制备出来聚苯乙烯微球粒径高度均一,被世人认可。聚合物微球作为一个新发展的研究领域,因其具有比表面积大、吸附能力强、以及表面可带有不同基团等优点,在近几十年中取得了巨大的进步,并广泛应用在生物医学材料、色谱填料和有机合成等诸多领域,具有较强的应用前景。甲基紫是一种有机化合物,常被当做染料、酸碱指示剂、消毒剂,稀释后也可用作外用药品。其不同比例的衍生物混合,可以制作出一系列不同深浅的紫色染料被应用于纸张、皮革、羽毛等物品的染色。甲基紫作为一种染料,在生物体内的含量过高就会有致癌或致畸的风险,对于甲基紫染料废水的处理也尤为重要。

采用微流控技术制备聚合物微球,将两个领域相结合,并对甲基紫染料废水进行吸附是本研究的重点。此方法与传统制备方法相比具有制备的微球单分散性较好、可控性较高等优点。本实验一步制得的单分散甲基丙烯酸甲酯(MMA)/苯乙烯(St)聚合物微表面携带较多负电荷可以作为吸附剂对阳离子染料甲基紫进行吸附,且效果显著。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

甲基丙烯酸甲酯(MMA,分析纯,上海阿拉丁生化科技股份有限公司);苯乙烯(分析纯,天津市北辰方正试剂厂);乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA,分析纯,上海阿拉丁生化科技股份有限公司);2,2-二甲氧基-2-苯甲基乙酮(DMPA,分析纯,上海阿拉丁生化科技股份有限公司);聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR,食品级,河南优荣);十二烷基硫酸钠(分析纯,上海阿拉丁生化科技股份有限公司);聚乙二醇6 000(上海阿拉丁生化科技股份有限公司);甲基紫(分析纯,天津永大化学试剂厂);冰醋酸(分析纯,上海阿拉丁生化科技股份有限公司);甲醇(分析纯,上海阿拉丁生化科技股份有限公司);去离子水(由Milli-Q 备)。

JSM-7610F 扫描电子显微镜(日本JEOL 公司);Nano-ZS90 粒度电位分析仪(英国马尔文);JH-13-11 傅立叶红外光谱仪(上海菁华);Lambda 750 紫外可见近红外分光光度计(美国PerkinElmer)。

1.2 PMS 微球的制备

在体积比为1:4 的苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯混合溶液中,加入5%(v/v)的EGDMA,0.01%(w/v)的DMPA 和10%(w/v)的PGPR,将上述溶液放入超声使溶液混合均匀后作为分散相溶液;用含2%(w/v)聚乙二醇和3%(w/v)SDS 的水溶液作为连续相,通过注射泵分别将配置好的两相溶液注入装置,在同轴流微流控装置内分散相进进入不相溶的平行连续相液流中,受到连续相剪切包裹形成液滴。将收集到的液滴放在1 000 W 紫外灯下的照射20 min,使得液滴中单体引发自由基聚合反应,进而固化成微球。将收集到的微球进行两次醇洗、两次水洗,保存在水中。

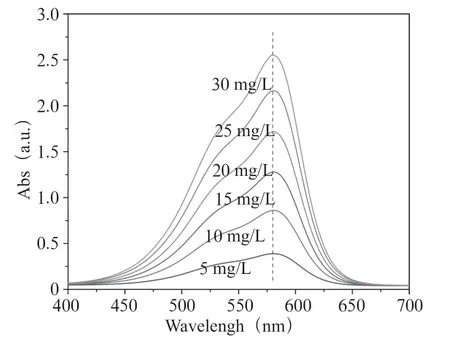

1.3 结晶紫溶液标准曲线的绘制及吸附量和吸附率的计算公式

配置梯度浓度甲基紫溶液,利用UV 测量400 ~750 nm范围内不同梯度浓度甲基紫溶液的吸收光谱,以最大吸收波长580 nm 处的吸光度对浓度作图,绘制~标准曲线如图1所示。标准曲线拟合方程为=0.086 7-0.023 13,相关系数=0.999。

图1 甲基紫溶液标准曲线

对吸附前后甲基紫溶液的吸光度值进行测定,根据式(1)计算吸附效率:

式中:、为吸附前后甲基紫溶液平衡浓度(mg/L),、表示吸附前后结晶紫溶液的吸光度。

根据式(2)计算吸附量:

式中,、为吸附后甲基紫溶液平衡浓度(mg/L),指原溶液的体积(L),指吸附剂的用量(g)。

1.4 PMS 微球对甲基紫吸附实验

称取50 mgPMS 微球作为吸附剂,分别加入不同pH 酸碱度不同初始浓度的MG 溶液,在温度为20 ~40 ℃条件下,200 rmp 恒温振荡一定时间后,离心测定吸附前后溶液吸光度的变化,计算吸附效率。通过溶有冰醋酸的甲醇溶液对吸附后的PMS 微球进行解吸附实验,重复上述实验数次,探究PMSF 微球对甲基紫溶液吸附能力的重复利用率。

2 结果与讨论

2.1 材料表征分析

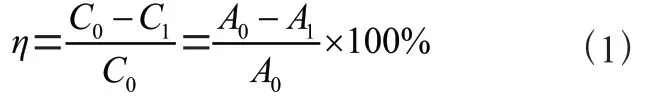

2.1.1 形貌及粒度分析

从SEM 照片图2可以看出制备的PMS 微球呈现完整的球形,粒径相对均一,大小约为200 μm,单分散性良好。进一步放大微球其表面可观察到微球表面不光滑。粒度分析结果表明微球的粒径分布较为均匀,粒度分析结果与扫描电子显微镜拍摄的照片结果相吻合。

图2 PMS 微球SEM 照片、粒度分布

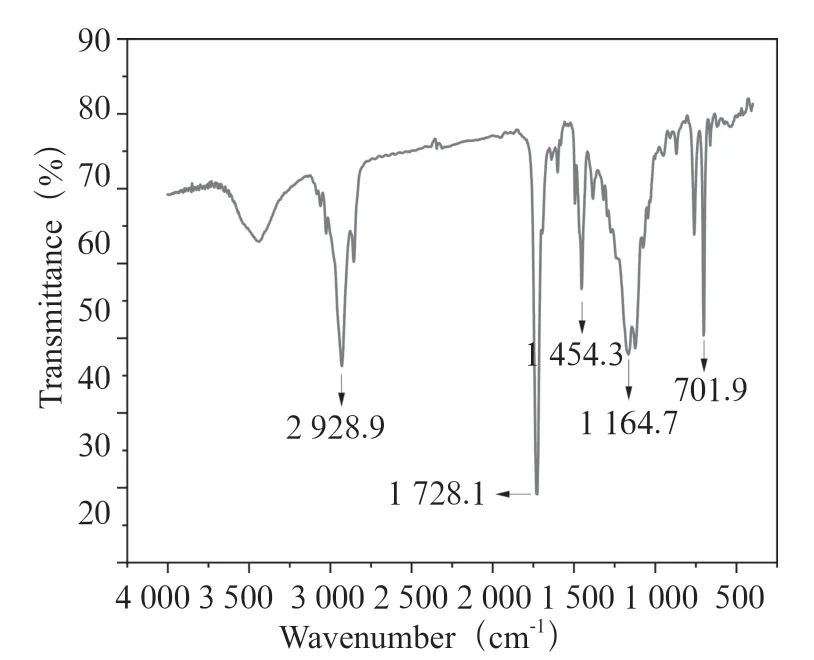

2.1.2 PMS 微球红外光谱分析

图3为PMS 聚合微球的特征官能团分析红外光谱图,在图谱中1 730 cm和1 165 cm出现了甲基丙烯酸甲酯中的C=O 键和C-O-C 键的伸缩振动峰,另外在701.9 cm、1 465 cm和2 925 cm出现了苯乙烯特征吸收峰,由此可以看出我们制备的PMS 微球含有上述结构。另外PMS 微球的表面带有负电性,表面电势为-46.4 mV,这是由于微球表面有部分游离的COO-,与红外结果中显示出的羧羰基峰相印证,这些负电荷也为后续吸附阳离子染料提供充足的活性位点。

图3 PMS 微球的FT-IR 光谱图

2.2 材料吸附性能的研究

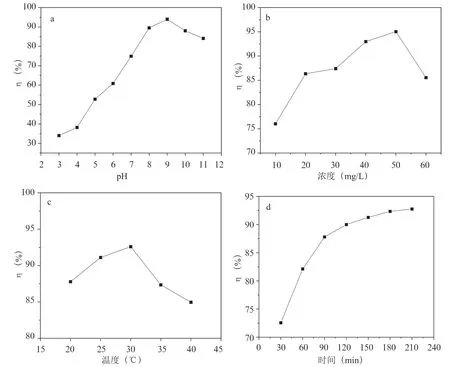

由图4可以看出,当pH 酸碱度为3 时,PMS 微球对甲基紫的去除率仅为34.01%。随着pH 的增加,去除率呈上升趋势显著,但是仍达不到90%,是由于当pH 较小时,溶液中的H+竞争PMS 微球上的活性吸附位点,导致去除率较低。当pH 大于8 时,去除率稳定在80%以上,是由于当溶液pH 较大时,PMS 微球表面的羧基解离程度提高,微球表面解离的COO-可以通过静电吸引、离子键等相互作用与染料分子相结合。在pH=9 的时候吸附率达到最大为93.98%,如图4(a)所示。

随着甲基紫的初始浓度增加,去除率由 76.03% 增加到95.03%,呈上升趋势,是由于微球表面提供的羧基活性位点数目是足够的,微球并没有达到饱和吸附,因此吸附效率会随着甲基紫溶液初始浓度的增大而增大,如图4(b)所示,在甲基紫初始浓度为50 mg/L 时达到最大随后下降,其原因可能是随着浓度的增大染料分子与PMS 微球表面的吸附活性位点接触的概率增大,但微球表面吸附位点数量有限,导致去除率发生明显下降趋势。

图4 PMS 微球对于甲基紫溶液的吸附性能

温度对吸附效率的影响比较小,在不同温度条件下吸附效率都能达到80%以上,如图4(c)所示。在30 ℃之前,吸附效率随着温度升高而增大,是因为该吸附过程为吸热反应。所以适当提高温度有利于吸附反应的进行。在30 ℃时,吸附效率达到最大,当温度再次升高时导致甲基紫在一定程度上降解,进而吸附效率下降。

在吸附初期,PMS 微球表面可供吸附的活性位点较多,在浓度梯度的作用下,染料分子迅速向PMS 微球表面扩散,与活性基团发生反应后占据吸附空位,所以去除率在前120 min 迅速上升。吸附后期,PMS 微球表面大多数空位已被完全占据,染料分子穿过固/液界面的能力减小导致去除率增长速度减缓,最终达到吸附动态平衡状态,则缓慢增长。如图4(d)所示。

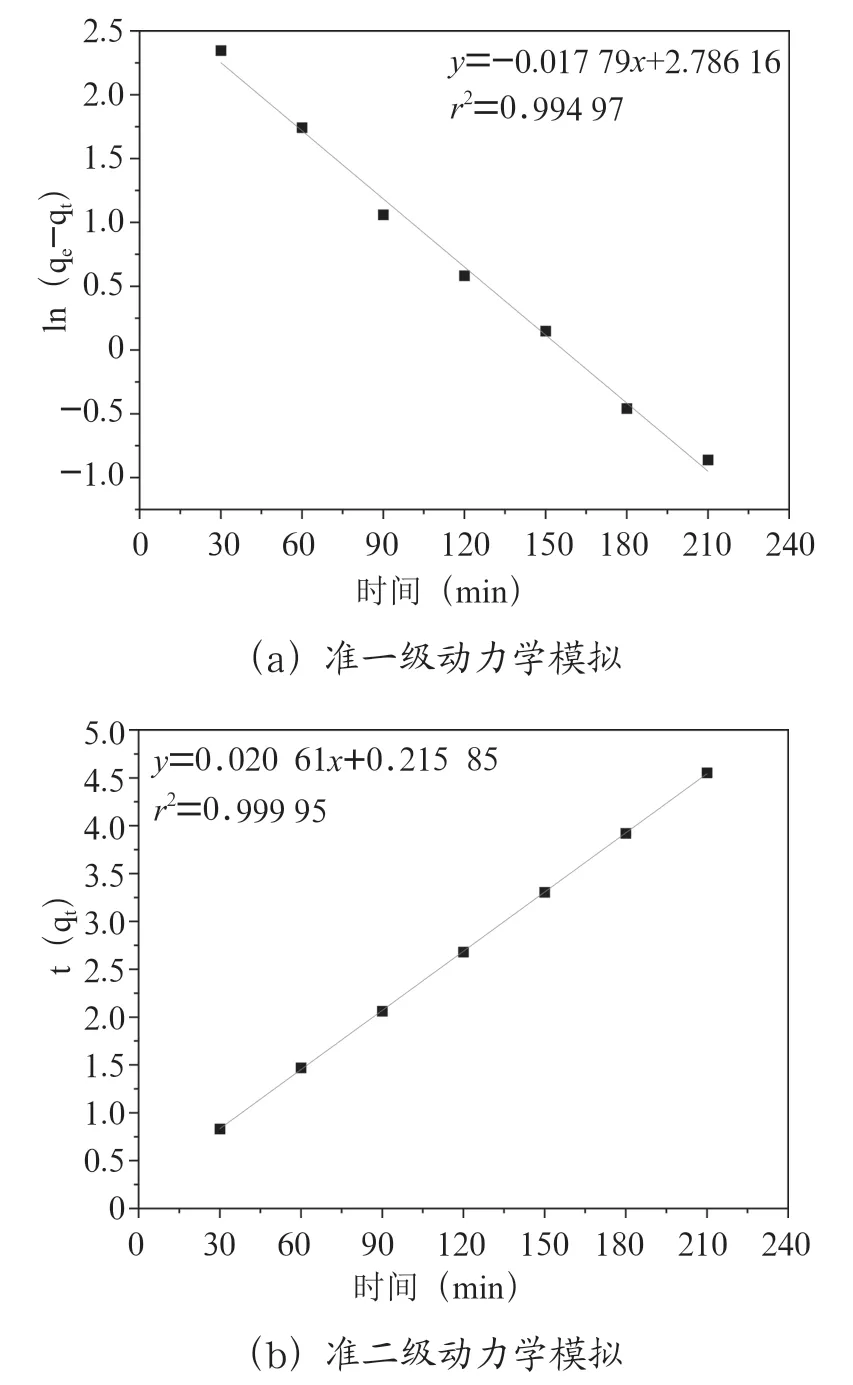

2.3 吸附动力学研究

利用准一级动力学方程、准二级动力学方程模型进行线性拟合,如图5所示,由式(3)(4)计算得到的动力学参数及相关系数。准一级动力学方程线性拟合的相关系数为=0.994 97,吸附量的理论计算值(16.22 mg/g)与实验值(46.13 mg/g)偏差很大。而准二级动力学方程模型线性良好,相关系数较高(=0.999 9),吸附量的理论计算值(48.52 mg/g)与实验值(46.13 mg/g)非常接近。实验结果表明,PMS 微球对甲基紫溶液的吸附符合准二级动力学模型。因此可判定PMSF 微球对MG 的吸附过程是通过离子间交换、静电引力和络合作用等化学吸附过程实现的。

图5 线性拟合图

准一级动力学方程为:

准二级动力学方程为:

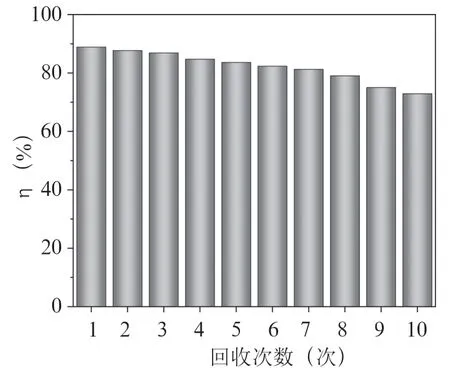

2.4 PMS 微球的回收利用率

用甲醇和冰醋酸的混合溶液反复洗涤吸附饱和的PMS微球来去除微球表面吸附的染料,将洗涤后的微球再次进行吸附实验,反复回收10 次,结果如图6所示。随着回收实验的次数增加,PMS 微球对染料的吸附效率逐渐下降。这是由于多次吸附—解吸—洗涤过程使得PMS 微球的表面基团逐渐减少,导致吸附效率逐渐下降。PMS 微球在同一实验条件下回收7 次后,对于甲基紫溶液吸附效率可达到80%以上,这说明PMS 微球具有一定的回收价值。

图6 回收次数对吸附效率的影响

3 结 论

本文以甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(St)为主要原料通过微流控技术制得复合微球(PMS),与传统方法相比,其装置简单可节省材料制备时间。经过表征分析:制备的PMS 微球表面具有孔结构,粒径相对均一,单分散性较好,携带大量的负电荷,可作为吸附阳离子染料材料。通过测定不同吸附条件下吸附前后的溶液吸光度的变化来探讨吸附剂对甲基紫染料的吸附能力。证明该材料在作为吸附剂时,投加量为50 mg,pH 为9,温度30 ℃,甲基紫溶液浓度为50 mg/L 时的吸附效率高达92.59%,重复利用7 次内的吸附效率仍可达到80%以上,且吸附过程符合准二级动力学模型,证明该材料具有较好的吸附能力。