在地自然

——带你一起探寻滇池生物多样性之美

2022-08-26唐雯旖

文、图|唐雯旖

每年冬天,来自西伯利亚的红嘴鸥都会不远万里来到云南昆明,赴一场滇池之约。数以万计的海鸥遨游滇池之上,一派生机盎然的景象。滇池是云贵高原最大的淡水湖泊,也是保护生物多样性的净土。《后汉书》中就曾描写过滇池周边湿地的生机勃勃:河土平敞,多出鹦鹉、孔雀,有盐池田渔之饶,金银畜产之富。

不难看出,滇池湿地生物的一大特点就是类型多样,包括丰富的鸟类、底栖动物、浮游生物、水禽、兽类、两栖爬行类生物。正是滇池附近星罗棋布的“昆明之肾”,为这些生物提供了适宜的栖息地,也让四季温暖如春的昆明变得更加宜居。

直到20世纪90年代后期,滇池周边原有湿地已被农田、大棚、鱼塘替代,仅剩几处零星分布。2000年以后,当地政府和民间组织意识到生态破坏的严重性,开始沿着滇池湖滨地带努力重建“昆明之肾”。但是,由于长期以来宣传教育的缺失,许多昆明居民已经没有湿地概念,公众参与湿地保护工作任重而道远。

守护初心:在地自然体验中心的成立

01 滇池湿地黄昏

滇池作为昆明人最大的一所自然学校,他们了解它吗?又如何去保护它呢?带着这样的问题,昆明市西山区在地自然体验中心(以下简称“在地自然”)于2013年正式成立,这是一家致力于推动滇池湿地公众化教育的社会组织。机构始终坚持本地化、生活化自然教育实践,旨在启发青少年和成人对自然的敬畏与热爱,创造共同学习以及相互陪伴的社区化平台。

为了让当地居民感知与爱护湿地之美、自然之美,在昆明市滇池管理局、云南省滇池保护治理基金会的指导下,在地自然肩负起滇池湿地生物多样性公众教育的重任。它通过湿地自然观察、自然笔记、湿地自然导师培训、湿地观察手册设计制作等方式,拓展公众对湿地的认知;开展湿地的项目式学习,让越来越多的公众得以走入湿地“沉浸式体验”,亲身感受滇池湿地生物多样性之美;走进学校,开展科普教育活动,帮助更多的孩子和家长建立与湿地的连接感,进而保护湿地;结合大学生“三下乡”等活动,进行动植物观察、历史人文研学与水质监测调查等项目。

诗意共生:滇池湿地大小卫士的培育

滇池生物多样性的丰富是昆明最靓丽的一道风景。滇池流域维管植物共计1682种,其中包括金铁锁、金荞麦、大叶榉树等9种国家重点保护植物;此外,鸟类物种也颇为丰富,共计有鸟类311种。在地自然敏锐地抓住这一在地特色,以保护滇池生物多样性为切入点,来唤醒更多本地居民参与守护这片“诗意的栖息地”。经过8年的不懈努力,在地自然打造了独具特色的滇池湿地生物多样性公众教育品牌项目,逐步形成了“研发课程、培训导师、拓展平台、开展活动”的公众教育模式。

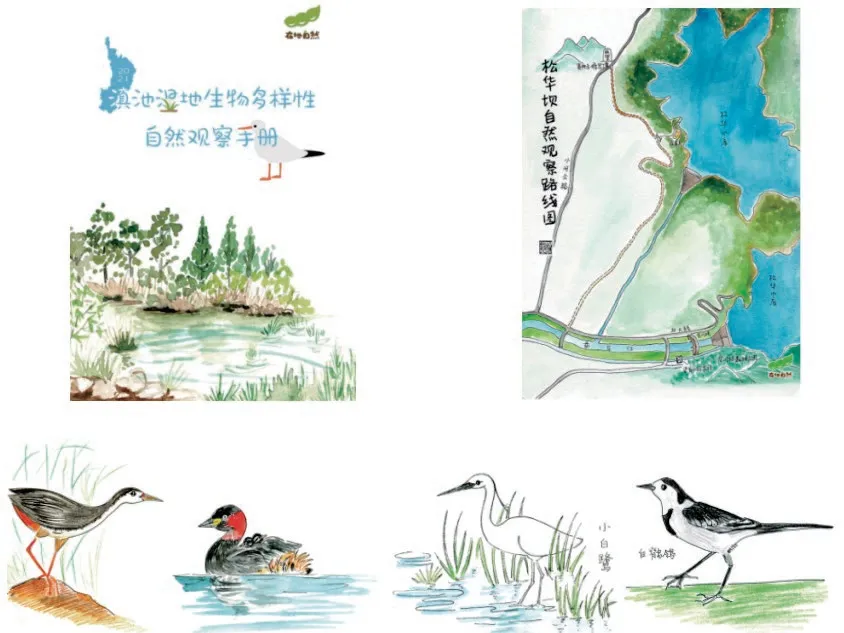

一、点亮知识之灯

1.公众推广课程

在公众课程研发方面,在地自然编制湿地手册,并以自然笔记的方式呈现。自然笔记主要出自青少年、志愿者、专业人员之手,在他们五彩的绘笔、轻盈的笔尖下,迷人的湿地生物多样性之景跃然纸上。在《滇池湿地生物多样性自然观察手册》的帮助下,公众能够以专业的眼光观察湿地动植物,从而加深对湿地动植物的了解。

2.校园教宣课程

在地自然还采取了线上与线下结合的形式有效推广校园课程。一方面,在地自然帮助当地的小学、中学设计研学课程,在全校范围进行宣讲,使湿地概念得以进一步推广。另一方面,在地自然将湿地课程开发为可视化的视频,利用课余时间给学生做讲解。此外,湿地的研学课程吸收、引导有条件的学校学生进入湿地,以游戏的形式开展课程,这种寓教于乐、线上线下相结合、室内外相结合的课程模式培养起了学生的兴趣。

二、撒播绿色种子

为了实现更加广泛、专业的环保宣传,在地自然发起湿地自然导师培养计划,通过培训,湿地自然导师能够带领公众走进湿地、做湿地导览与相应讲解。湿地自然导师多是志愿者,有期望为下一代创造更美好环境的全职妈妈、有继续发挥余热的退休职工、有心怀自然的青年学生……他们仿佛在地自然播撒下的一颗颗“绿色种子”,在自己热爱的这座城市传播保护湿地的理念和知识。

三、汇聚多方力量

在地自然重视汇聚更多的力量参与到湿地保护之中,通过搭建纸质媒介、通讯网络、固定教育场所等多样化传播平台,为湿地保护区插上了公众教育普及化的翅膀。

在地自然出版了《湿地自然观察手册》、湿地植物生境分布图,扩充了湿地鸟类手绘图与湿地鸟类生境分布图等,内容涵盖自然保护、自然资源等,全面展示滇池湿地丰富的自然资源和工作成果。

02 自然观察手册中的自然笔记

在地自然将每次的活动记录成稿,并通过在地自然体验中心服务号发布活动情况。除此之外,还借助网络媒体平台的力量,如新华网、云南网、掌上春城等及时将滇池湿地生物多样性活动传播给普通大众,使更多的人开始关注和参与湿地保护。

2020年滇池湿地生物多样性公众教育项目选定离市区较近、人流量稍大的5个湿地公园为公众教育示范点,围绕着5个湿地公园,在地自然以教育手册、教育活动实践等形式帮助公众了解湿地内丰富的动植物资源以及游玩中应注意的环境保护。

美美与共:湿地公众教育项目的综合成效

湿地公众教育的最终目的是实现多样性恢复,促进生物多样性保护。经过近10年治理行动与教育宣传活动,生物多样性保护取得了丰硕成果。据2021年云南省滇池保护治理基金会发布的《滇池流域生物多样性绿皮书》显示,相比2010年,生物多样性有效提升。在自然植被方面,滇池新增2个植被型、3个植被亚型、21个群系。在动物保护方面,鸟类在滇池各类动物中占有较大比例,2021年滇池内国家重点保护鸟类已达52种。此外,金线鲃是滇池的特有物种,过去由于环境污染数量急剧下降,如今正在稳定增长。另有脆杆藻等浮游植物开始在局部水域出现。

通过上述湿地自然观察、自然笔记、湿地自然导师培训、湿地观察手册设计制作系列活动,在地自然带领公众进行湿地生态循环系统的认识、湿地物种的自然观察与记录,打开了公众对湿地生物多样性更多的直接认知体验与感受,参与覆盖人群近万余人。

滇池湿地是文化传承的重要载体之一,而文化的滋养也将反馈到生态保护的行动上,最终有利于实现尊重湿地、保护湿地的目标。