61份小麦异源附加系种质的表型多样性分析

2022-08-26宋全昊宋佳静赵立尚朱统泉

宋全昊, 金 艳, 宋佳静, 陈 杰, 赵立尚, 白 冬, 陈 亮, 朱统泉

(1.驻马店市农业科学院,河南驻马店 463000; 2.国际玉米小麦改良中心,墨西哥埃尔巴丹 6-641 06600;3.西北农林科技大学农学院,陕西杨凌 712100)

小麦作为三大粮食作物之一,为人类粮食安全提供了重要保障。长期以来,育种家通过常规育种的方法进行新品种的选育并取得了可观的成果,然而个别骨干亲本的大量使用,使地方品种和原始品种急剧减少,造成现有遗传基础越来越狭窄。拓宽现有资源的遗传基础在当前的小麦研究中日渐重要,小麦野生近缘属物种具有丰富的物种多样性和遗传多样性,其中一些具有抗白粉病、秆锈病、叶锈病和条锈病等抗性基因,还有耐寒、耐旱、抗盐、分蘖强、多花、品质优等大量优异基因,可为小麦的遗传改良提供丰富的基因资源。小麦与其近缘属间杂交的成功,使利用外源染色体中优异基因成为现实,因此外源基因的转移和利用被认为是当前小麦资源改良的有效途径。

通过远缘杂交的方法将小麦野生近缘属物种中的1条或者多条染色体导入小麦中,可创制出单体附加、二体附加和多体附加等不同的异源附加系。长穗偃麦草、冰草、黑麦、山羊草、簇毛麦、赖草、鹅观草等在内的多种小麦近缘种附加系已通过染色体工程育成。野生近缘属物种外源染色体的导入,在保留普通小麦遗传基础的情况下,将优良的性状、抗性基因整合到了普通小麦中,使得这些材料在具有普通小麦的特点之外,表达出部分异源材料的优良特性,不仅丰富了小麦的遗传基础,也可作为重要的桥梁材料,这对小麦理论研究和遗传育种改良具有十分重要的应用价值。

当前已经有大量研究报道了野生近缘种向普通小麦转移的应用,如陈士强等对长穗偃麦草附加系、代换系及亲本等31份材料进行赤霉病菌接种,证明了长穗偃麦草含有赤霉病抗性主效基因且定位于1E和7E染色体,其中7E染色体的短臂具有良好的赤霉病抗性。赵继新等对小麦-华山新麦草1Ns二体异源附加系H9021-28-5的研究表明,与亲本7182相比,异源附加系H9021-28-5条锈病抗性增强的同时,品质指标也得到显著改善。解睿等研究表明小麦-大赖草异源附加系可用于小麦农艺性状、黄矮病、条锈病和耐热性的抗性改良。张洁等利用具有高抗条锈病的中国春-簇毛麦附加系和普通小麦中国春杂交产生了小麦-簇毛麦高抗条锈病渗入系CD-3,并将该条锈病抗性基因定位于簇毛麦3V染色体上。但准确评价异源附加系主要农艺性状是利用的基础,因此本研究对61份引进的小麦异源附加系材料的15个农艺性状进行综合分析,以期为这批材料的筛选和利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

选用61份不同来源的小麦异源附加系作为试验材料,材料名称详见表1,来源于国际小麦玉米改良中心(International Maize and Wheat Improvement Center,CIMMYT)。

表1 供试小麦异源附加系材料

1.2 试验设计

试验材料于2018—2019年在西北农林科技大学旱区农业节水研究院的试验田(34.7°N,108.4°E)中进行初筛,2019—2020年和2020—2021年连续2个小麦生长季种植于国家小麦产业技术体系驻马店试验站(32.59°N,114.2°E)。试验设置3次重复,按照完全随机区组设计,行长2.00 m,行距0.30 m,株距0.10 m,每个重复各材料种植4行,手工单粒点播,肥水管理与病虫害防治同大田生产。

1.3 性状测定

收获前测定农艺性状,每个材料随机选取10株,调查性状包括株高、穗下节、穗下茎、穗长、旗叶长、旗叶宽、旗叶面积、小穗数、穗粒数、单株分蘖、不育小穗数、生物量、产量、千粒质量和收获系数。

1.4 数据分析

全部数据调查汇总后,利用Excel 2013进行基础数据处理,计算各性状的均值、最大值、最小值、标准偏差、变异系数和多样性指数。利用SPSS 26.0进行相关分析和主成分分析;用RStudio对性状进行聚类作图,依据聚类结果用SAS 9.2对不同类群的性状进行多重比较分析。

2 结果与分析

2.1 主要性状特点及多样性分析

对61份小麦异源附加系材料的性状特点进行分析,结果(表2)表明,这批附加系材料与中国春之间存在明显的差异。15个性状的变异系数范围为8.02%~43.38%,平均25.17%。株高的变异系数最小,为8.02%,其余各性状均大于株高,其中穗下茎、旗叶面积、分蘖、不育小穗数、生物量、产量、收获系数等7个性状的变异系数较高。说明这批异源附加系材料之间的各项性状差异较大,尤其是上述的7个性状。 多样性指数(′)范围1.62~2.07,平均1.93,其中穗下茎、穗粒数、不育小穗数、分蘖、穗下节、产量、生物量、小穗数等8个性状高于平均值。表明各性状的综合变异较大,遗传类型丰富,尤其是小穗数、穗粒数、分蘖、穗下茎、生物量和产量。

表2 主要农艺性状比较

表2(续)

2.2 主要性状的相关性分析

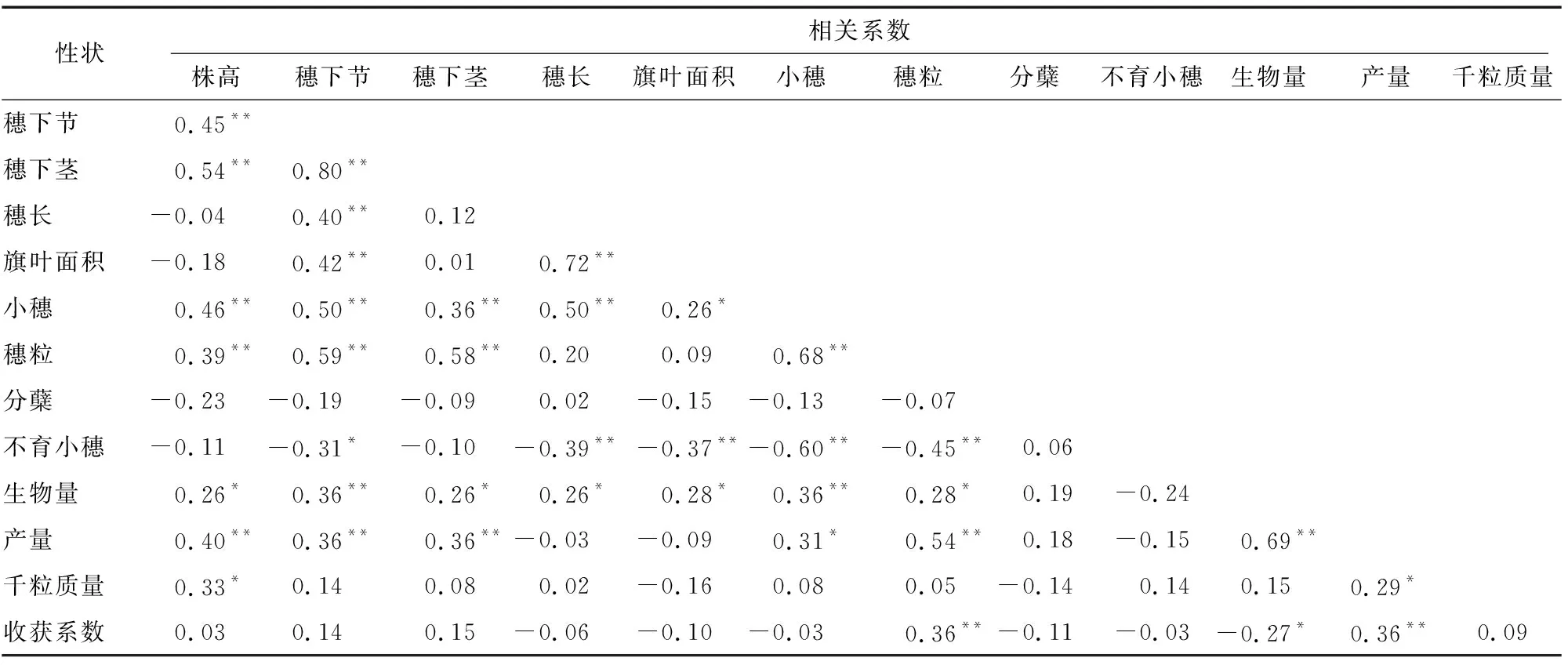

对61份异源附加系材料的主要农艺性状间的相关性进行分析,结果(表3)表明,株高与其他7个性状显著正相关,相关系数从大到小依次为穗下茎0.54>小穗数0.46>穗下节0.45>产量0.40>穗粒数0.39>千粒质量0.33>生物量0.26。除不育小穗数和收获系数外,其他性状均与生物量呈正相关,相关系数分别为株高0.26、穗下节0.36、穗下茎0.28、穗长0.26、旗叶面积0.28、小穗数0.36、穗粒数0.28、千粒质量0.15。产量与8个性状呈正相关,相关系数从高到低依次为生物量0.69>穗粒数0.54>株高0.40>收获系数0.36>穗下节0.36>穗下茎0.36>小穗数0.31>千粒质量0.29。千粒质量与株高呈显著正相关,与旗叶面积和分蘖呈负相关,说明随着旗叶面积和分蘖的增加,千粒质量逐渐下降;收获系数与穗粒数呈显著正相关。

表3 主要农艺性状相关性比较

2.3 主要性状的主成分分析

将供试材料的主要性状进行降维因子分析,结果(表4)表明,前5个主成分所构成的信息量为总信息量的78.32%,其中前3个主成分的贡献率达62.5%,反映了全部信息中的大部分信息。根据特征值和各主成分的贡献率可以看出,第一主成分的特征值为4.76,主要贡献率为31.71%,对应的特征向量以穗下节、小穗数、穗长、穗粒数影响较大;第二主成分的特征值为3.10,主要贡献率为20.66%,对应的特征向量以叶面积负值最大(-0.695),其次是产量(0.625);第三主成分的特征值为1.52,主要贡献率为10.14%,以生物量和分蘖为主要值,收获系数为 -0.453;第四主成分的特征值为1.26,主要贡献率为8.41%,对应的特征向量以千粒质量最大,分蘖为-0.430;第五主成分的特征值为1.11,主要贡献率为7.41%,特征向量以收获系数最大;特征值与因子相互关系的碎石图(图1),从侧面反映前5个主成分基本上代表了供试异源附加系资源的15个原始性状指标的绝大部分信息。

表4 各主要农艺性状的主成分分析

2.4 聚类分析

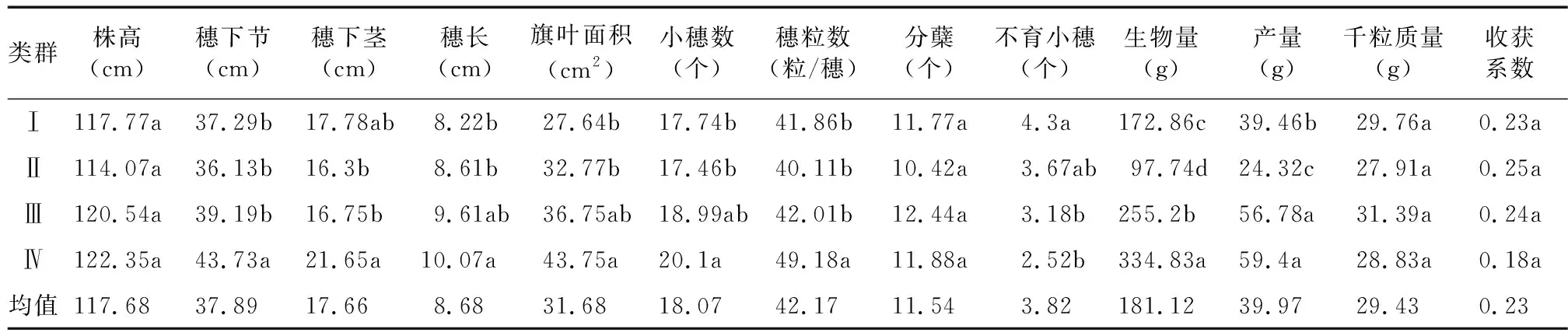

利用15个性状的数据对61份异源附加系进行聚类分析,材料可分为4个类群(图2)。类群Ⅰ包含8、17、14、43等32个系,占52.46%; 类群Ⅱ包含26、19、47等15个系,占24.59%;类群Ⅲ包含5、3、48等8个系,占13.11%;类群Ⅳ包含61、53、1等6个系, 占9.84%。 按照聚类结果对不同类群的性状

特点进行分析(表5),第Ⅰ类群材料表现为穗长最短,旗叶面积最小,小穗数、穗粒数、生物量产量相对较少,不育小穗数最多。第Ⅱ类群材料表现为株高及相关的穗下节、穗下茎最低,生物量和收获产量最低,收获系数最高。第Ⅲ类群材料表现为千粒质量和分蘖最多,生物量和产量相对较多。第Ⅳ类群材料表现为株高、穗下节、穗下茎、旗叶面积、穗长、穗粒数、生物量、产量最大,但千粒质量和收获系数最低。因此,在资源的改良应用中,应注意不同类群异源附加系材料的特征进行筛选利用,结合本试验结果在这批小麦异缘附加系中应重点应用第Ⅲ类群和第Ⅳ类群对小麦的资源进行农艺性状的改良。

表5 各类群农艺性状的统计比较结果

3 讨论

3.1 小麦异缘附加系的主要性状特点

长期的人工选择,导致育成小麦品种表现出了高度的遗传相似性,不但降低了小麦品种的适应性,而且使当前的小麦产量水平很难取得突破性进展。如何拓宽小麦资源是当前急需解决的重要问题,小麦异源附加系既具有普通小麦的基本特性,又含有大量的野生优异基因,可以丰富小麦的资源遗传基础。但同时,异源附加系还具有携带外源不良基因等缺点,使其难以在生产上直接利用,因此对其主要性状的特征进行分析评价,有利于充分明确其优缺点,进而提高利用的侧重点。本研究通过对61份多种类型的异源附加系材料的主要性状进行综合评估,15个性状的变异系数为8.02%~43.38%,均值为25.17%,远高于张婷等对263份黄淮麦区小麦品种统计的5个农艺性状变异系数4.21%~15.09%。多样性指数为1.62~2.07,平均1.93,生物量和产量的变异系数和多样性指数分别为40.57%、1.98和41.76%、1.99。此外,田间调查表明供试材料具有植株高大、分蘖强等特点,与之前任天恒等培育的一个小麦-黑麦易位系T956-13的分蘖力强、生长繁茂有一定的一致性。初步表明这批材料类型多样,遗传变异丰富,可以为今后的育种提供丰富的资源材料。

3.2 相关性评价的应用

相关分析有效揭示了主要性状之间的关系,本研究得出多个农艺性状与株高呈正相关关系,表明了较高的植株,其穗下茎较长、穗下节较长,小穗数、穗粒数、千粒质量也较大,其生物量和产量也相对较高,但收获系数却相对较低;除不育小穗数和收获系数外,生物量与其他性状均正相关,其中与穗下节和小穗数的相关性最大(相关系数为0.36);产量与8个性状呈显著正相关关系。虽然产量与生物量和株高的相关系数较大,但较高的生物量会伴随较低的收获系数和较高植株带来的倒伏风险,因此在利用异源附加系提高产量的时候要注意株高及相关性状的控制,提高小穗数和穗粒数是改良普通小麦的有效途径。本研究与解睿等研究表明大赖草H染色体有增加小穗数、刘登才等研究表明长穗偃麦草的 4E 染色体对增加小穗数有很强的效应较为一致;但与郭军等发现长穗偃麦草 1Ee染色体不仅降低了旗叶长和宽,还降低了穗粒数、小穗数和千粒质量等性状不尽相同,分析原因可能是因为不同研究人员利用的野生资源不同。

3.3 主成分分析的应用

在种质资源材料的评价方面因其农艺性状较多、群体较大且各性状间存在着或多或少的相关性,仅靠人工经验根据表型直观的评选,难度较大,且会增加较大的主观性。主成分分析法可以避免上述问题,较为科学地对品系的综合性状进行评价,目前广泛应用于小麦资源的评价。庄萍萍等对来自15个国家 (地区) 的 81 份波斯小麦进行了农艺性状主成分分析,结果表明前4个主成分 (分蘖因子、粒重因子、穗粒数因子、抽穗期因子)对变异的贡献率达85.61%。本研究将61份异源附加系的主要农艺性状进行主成分分析,前5个主成分所构成的信息量为总信息量的78.32%,基本上代表了供试异源附加系资源的15个原始性状指标的绝大部分信息。揭示了各主成分包含的性状是相互联系的,因此在育种工作中应根据育种目标充分考虑各农艺性状之间的相互关系,加强对相应主成分因子的选择。根据主成分分析的结果综合考虑,这批材料应以穗下节和穗长较长,小穗数和穗粒数较大,生物量、分蘖和千粒质量适度,收获系数高,叶面积适度为好,这与庄萍萍等的研究结果较为一致。

3.4 聚类分析的应用

聚类分析已经应用于育种材料的亲本选配、种质资源的分类以及品种间遗产差异性分析等研究。颜泽洪等通过对67个小麦异源(黑麦)重组系进行聚类分析,结果表明来源于黑麦的这些重组系之间遗传差异较大,共聚为4类。本研究的聚类结果并没有因附加系来源于相同近缘种属而聚为同一类,如来源相同的编号1~8,其中2、6、7、8聚为第Ⅰ类群,3、4、5聚为第Ⅲ类群,1聚为第Ⅳ类群,证明野生近缘种的遗传差异较大,因来源不同或者来源相同但附加的染色体不同,其遗传变异也较大,农艺性状也表现出了复杂多样性。聚类结果客观地反映了材料间的农艺性状差异,对异源附加系进行分类汇总,为对普通小麦种质资源的农艺及产量性状的改良奠定了基础。因此依据分类,在今后利用时可根据亲本各性状的聚类结果考虑其遗传距离,进行优势互补。

4 结论

对这批新引进的稳定小麦异源附加系材料进行综合评价表明:这批材料遗传变异较大,类型丰富;较高的植株伴随着较低的收获系数,可以通过选择多小穗数和穗粒数的材料来克服;主成分分析后,前5个主成分所构成的信息量为总信息量的78.32%,反映了全部信息中的大部分信息;根据15个农艺性状可将61份异源附加系分为4类,不同群组之间农艺性状存在差异,育种中可重点利用第Ⅲ类群的高千粒质量和多分蘖,以及第Ⅳ类群的多穗粒、高生物量、高产量等优点对普通小麦尝试改良,用于拓宽种质资源。