我国省级区域产业空心化风险类型及防范对策研究

2022-08-25□陈钊

□陈 钊

一、产业空心化及风险

(一)产业空心化。产业空心化一词由B.布鲁斯和B.哈里逊于1982年提出,认为产业空心化就是在一国的基础生产能力方面出现了广泛的资本撤退[1]。有的文献提到的产业空洞化[2]与本文的产业空心化内涵相同。

1.产业空心化的内涵。当前,经过学者们的不断探索,产业空心化内涵更加丰富,学者们从不同角度阐释了产业空心化的内涵。一是从制造业转移角度分析产业空心化内涵。大多数学者持这种观点。日本《经济白皮书》指出由于海外直接投资的增大而带来的国内生产、投资、雇佣等的减少,其实质是指制造业的空心化。胡立君等(2013)指出产业空心化为产业资本持续大规模流失引发的以制造业为代表的实体经济弱化甚至衰落的产业结构非合理化现象[3]。谢光亚等(2018)、胡莘然(2021)等也持类似的观点[4~5]。李东阳(2000)从广义和狭义角度分析了产业空心化内涵,指出广义的产业空心化指随着对外直接投资的发展而导致的国内第一产业、第二产业比重下降,第三产业比重上升的非工业化现象;而狭义的产业空心化是指随着对外直接投资的发展,生产基地向国外转移,国内制造业不断萎缩、弱化的经济现象[6]。二是从其他角度解释产业空心化。国彦兵(2003)认为产业空心化是由于某产业的资源配置、有效投人、规模发展及技术人才等逐渐地从原有空间消失或转移,从而使其面临退出市场或行业竞争的状况[7]。蒋志敏等(2006)认为产业空心化从根本上讲是生产要素的空心化,其根源在于生产要素的比较劣势,是一种市场失灵[1]。胡春力(2011)认为产业空心化是指产业部门当中缺乏具有结构升级带动力和产业控制力的主导产业,产业发展缺乏技术含量和精细、复杂加工的内容[8]。周登宏等(2014)认为产业空心化实质是一个产业转型的问题,新兴产业还没有得到充分发展以弥补传统制造业的衰退,新旧产业的衔接出现“空心”[9]。

综合学者们的分析,产业空心化是指在国家或区域的产业结构发展演化过程中,由于多种原因,工业衰退或相对弱化,而服务业地位不断强化,导致工业与服务业失衡,并带来多种经济问题的发展现象。

2.产业空心化的原因。一是由于经济过度服务化、工人工资高等原因,大量中低技术、部分高技术制造业转移到境外或区域外,使国内或区域内制造业弱化,占比不断下降,这种现象主要存在于发达国家或地区。二是由于本地制造业升级受阻,竞争力变弱,出现制造业衰退,制造业占比下降。这种现象在发达国家或地区、发展中国家或地区均可能存在。三是由于本地服务业的快速发展,集聚发展资源,对制造业形成挤压,导致制造业发展受阻,制造业在发展并不充分的情况下,就开始弱化,占比逐渐下降,经济呈现过早服务化现象。这种现象主要存在于发展中国家或地区。

3.产业空心化的危害。一是由于工业弱化,工业与服务业发展不协调,由此可能导致经济泡沫,极易导致经济增长停滞、衰退。二是由于工业生产能力越来越弱,产品出口能力变弱;而消费形成惯性,消费持续增加,国内消费的膨胀与生产的收缩形成反差,并且越来越大,不得不通过扩大进口满足国内消费,这又与货物出口能力变弱形成反差,最终导致贸易逆差,并且规模不断扩大,带来是贸易赤字、外债增加等问题。三是由于工业外迁,工业发展弱化,可能带来国内产业链、供应链的断裂,影响国内制造业的进一步发展,甚至使国家制造业受制于人,缺乏独立性。四是工业的外迁、弱化导致失业增加,也增加经济的不稳定性。五是制约技术创新。创新一般要与物质生产结合,体现在新产品的发明、产品质量的提升、生产工艺的进步等方面,由此推进产业升级。当前,70%左右的创新投入发生在工业领域。因此,工业的弱化,将使创新失去依托,创新链随之失去,创新环境恶化,由此导致创新的停滞。

(二)产业空心化风险。产业空心化风险就是指在未发生产业空心化的情况下,区域呈现产业空心化的部分特征,如不采取有效措施,将导致产业空心化。而产业空心化一旦形成,将对区域经济带来极大危害。因此,对产业空心化风险的认识,对于防范和化解产业空心化具有重要意义。目前,学术界并未形成统一的标准认定产业空心化现象。实际上,各国、各地区经济特征呈现较大的异质性,其对产业空心化的承受能力也有差异,其产业空心化的表现也有差异。当前,部分国家或地区的工业在国民经济中的占比下降,服务业占比逐步上升,并占主导地位,经济服务化明显。特别是发达国家,服务业占国民经济比重一般在70%左右,甚至更高。这些国家和地区虽未呈现产业空心化现象,但呈现一定的产业空心化趋势和风险。

近年来,我国服务业发展迅速,而工业在国民经济中的占比下降明显。根据2010年和2020年《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》公布数据,从2010年到2020年,我国服务业占GDP比重从42.97%上升到54.53%,上升11.56个百分点;而工业占比从40.21%下降到30.81%,共下降9.4个百分点。照这样速度下去,到2030年,我国服务业占比可能超过65%,而工业占比可能接近20%,产业空心化特征日益明显。因此,我国整体已呈现一定的产业空心化风险。而自2010年以来,我国所有省级区域工业增加值占GDP比重均呈下降趋势,其中部分省级区域工业衰退、部分省级区域工业占比接近甚至低于20%、部分省级区域工业增加值占GDP比重下降迅速,工业在国民经济中的地位下降过快,这些都说明了我国多数省级区域存在产业空心化风险。研究这些区域产业空心化风险类型,对防范产业空心化具有重要意义。

表1 产业空心化风险分析指标体系

二、产业空心化风险指标体系及分析方法

(一)指标体系及数据来源。学者们对产业空心化指标进行了探讨,但目前还未形成统一的认识。马云泽等(2010)认为制造业产值下滑及制造业产值占GDP比重下滑、制造业生产力下降及制造业净出口减少是产业空心化的必要条件,而制造业就业人数及其比重下跌、国际直接投资流出大于国际直接投资流入是产业空心化的充分条件[10]。陈晨(2017)选取制造业比例、出口净值比例、虚实经济比例3个一级指标对我国产业空心化趋势进行定量评价[11]。杨丽丽等(2019)采用制造业固定资产投资额占GDP的比重、制造业规模环比指数、竞争力“空心化”指数等分析我国省级区域制造业OFDI对产业空心化的影响[12]。张敏丽(2019)采用实体经济、虚拟经济、实体经济和虚拟经济相结合三类指标对河北省产业空心化进行测度[13]。钟艺等(2020)在分析长三角地区制造业空心化时,采用了三类指标,即区域制造业比例、虚拟经济比例、出口净值比例[14]。借鉴学者们的研究,结合本文分析要求和数据的可获得性,本文采用表1所示的指标体系分析我国省级区域产业空心化风险。指标分为四类:即工业转移风险指标、工业衰退风险指标、工业被挤压风险指标和发展现状指标,前三个指标体现产业空心化风险状况,发展现状指标主要体现区域发展水平。关于工业转移风险指标,由于缺乏各区域工业对外投资的数据,因此,采用非金融对外投资存量相关指标衡量工业转移风险,指标采用2019年数据计算。

由于部分省未公布2020年工业增加值数据,所以涉及工业增加值最新数据采用2019年数据。本文主要数据从2011年、2015年和2020年《中国统计年鉴》获得;涉及2020年指标、2019年非金融对外投资存量等有关数据,从“Wind金融终端”获得。

(二)数据分析。本文分析省级区域包括内地31个省、自治区和直辖市,未包括我国台湾、香港和澳门。在数据分析之前,需要对原始数据进行标准化,将各原始数据转化为0~1的标准化数据。采用以下公式将原始数据标准化:

式中,AI为A1、A2、……、A11,为11个产业空心化风险指标,“j”为31个省级区域编号,AIj为第j省的AI指标值,ZIj为AIj标准化后的对应值,AImax、AImin分别为AI指标的最大值和最小值。

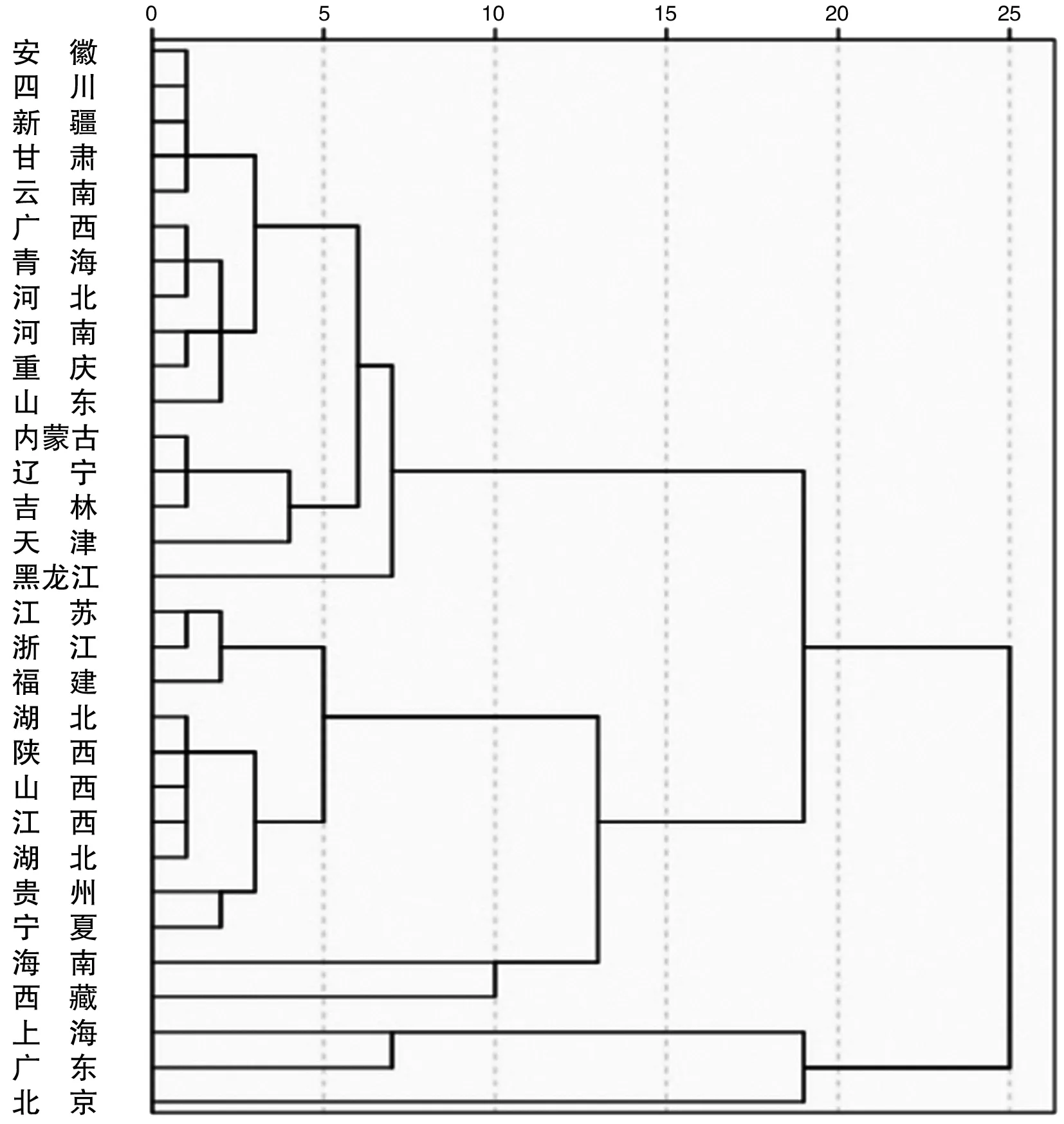

利用标准化数据,本文采用SPSS软件对我国省级区域的产业空心化进行聚类分析。聚类方式采用分层聚类,聚类方法采用最远邻元素。图1为聚类分析的谱系图。

(三)产业空心化区域类型划分及特征。根据聚类分析谱系图,对我国省级区域产业空心化风险进行分类,如表2所示,共分为6类。根据各类型特点,并对各类型赋予名称。各类型主要指标如表3和表4所示。

图1 我国省级区域产业空心化风险聚类分析谱系图

表2 我国省级区域空心化风险分类

表3 省级区域产业空心化风险各类型工业转移风险和工业衰退风险指标比较

表4 省级区域产业空心化风险各类型工业被挤压风险和发展现状指标比较

根据表2、表3和表4,我国省级区域产业空心化风险各类型呈现明显的差异性。

1.工业强转移类型。区域包括上海、广东、北京,该类型主要特点是2019年非金融类对外投资规模存量较大,平均达到1274.67亿美元,占2019年GDP的16.45%,均是各类型中最高的,说明该类型区域工业对外转移明显,因此该类型名称为“工业强转移产业空心化风险类型”,简称为“工业强转移类型”。该类型是我国人均GDP最高的类型,2020年达到13.61万元;该类型服务业占比也是各类型中最高的,达到71.16%。但2010年到2019年,工业增长对GDP贡献仅16.99%,低于20%;2019年工业占比仅为24.64%,经济服务化明显,产业空心化风险也较大。

2.工业弱转移类型。区域包括江苏、浙江和福建。该类型主要特点是2019年工业占GDP比重达到37.58%,2010~2019年工业增长对GDP贡献为32.20%,均为各类型中最高,显示工业支撑较强。但2019年非金融类对外投资规模存量也较大,达到464.69亿美元,仅次于工业强转移类型,说明工业对外转移已有一定规模,所以该类区域为“工业弱转移产业空心化风险类型”,简称为“工业弱转移类型”。2010~2019年,该类型区域货物净出口占GDP比重下降了3.64个百分点,显示工业优势在下降,预示已呈现产业空心化风险趋势。该类区域经济较为发达。

3.工业衰退类型。包括内蒙古、辽宁、吉林、天津、黑龙江5个省级区域。该类型主要特点就是2010~2019年工业增长对GDP贡献率为-13.33%,2014~2019年工业增长率为-36.16%,工业衰退明显,因此称为“工业衰退产业空心化风险类型”,简称“工业衰退类型”。由于工业衰退,2010~2019年,工业占GDP比重下降16.67个百分点,净出口占GDP比重下降4.69个百分点,均是各类型中最高值;而且2019年,净出口占GDP比重为-5.89%,已呈现贸易逆差,制造业衰退对区域经济发展已造成严重影响。虽然该类型区域过去经济较为发达,但2019年人均GDP平均仅为6.55万元,已低于全国平均水平,未来发展更是堪忧。

4.工业被挤压类型。包括安徽、四川、新疆、甘肃、云南、广西、青海、河北、河南、重庆、山东11个省级区域。该类型最大特点是服务业上升迅速,2010~2020年,服务业占GDP比重上升16.86个百分点,是各类型中上升最多的,因此2020年服务业占比已达到51.91%,与工业弱转移类型几乎持平;但2019年该类型工业增加值占GDP比重仅28.82%,落后工业弱转移类型8.76个百分点,工业支撑力明显不足。与服务业占比迅速上升相反,该类型工业占比下降迅速,2010~2019年,下降14.90个百分点。如果按照这个速度下去,预计在2025年,该类型工业增加值占GDP比重将低于20%,将呈现明显的产业空心化特征;实际上,2010~2019年,该类型工业增长对GDP增长的贡献仅17.13%,贡献偏弱。由于工业发展未充分,但在GDP中占比就呈迅速下降之势,所以该类型称为“工业被挤压产业空心化风险类型”,简称“工业被挤压类型”。该类型人均GDP仅5.56万元,经济还不发达,未来可能面临经济增长缺乏工业支撑、增长乏力的压力。

5.弱风险类型。包括湖北、陕西、山西、江西、湖南、贵州、宁夏7个省级区域。该类型工业占比较高,2019年工业占GDP比重达到33.91%,2010~2019年工业增长对GDP增长贡献达到28.03%,均仅次于工业弱转移类型;2010~2019年,工业占GDP比重仅下降8.02个百分点。该类型非金融对外投资存量较低。总体来说,该类型是各类型中产业空心化风险相对较低的,因此称为“产业空心化弱风险类型”,简称“弱风险类型”。

6.工业跨越类型。区域包括海南和西藏。该类型主要特点是工业占比较低,2019年,工业占GDP比重仅9.42%,为各类型中最低。该类型区域实际上由于特殊地理条件,跨越了工业化阶段,工业占比一直较低,所以该类型称为“工业跨越产业空心化风险类型”,简称“工业跨越类型”。由于缺乏工业支撑,经济发展水平不高,2020年人均GDP仅5.35万元,为各类区域中最低。

三、防范产业空心化风险的对策

由于我国多数地区已面临产业空心化风险,防范和化解产业空心化风险,已成为各区域发展过程中必须要面对的任务。

(一)提升服务业的层次、保持制造业的创新引领优势是工业强转移类型防范产业空心化的重点。北京、上海及广东的中心城市,可重点发展研发、总部、品牌管理、金融、商务服务、文化创意、软件、互联网、数字经济、高等教育等高端服务业,其服务业体现在对全球和全国的引领性;制造业可以保持少数高端制造业,如电子信息、生物医药、高端装备等,与科技创新形成良性互动,不断推进新产业、新产品的孵化和培育,形成对全国的带动、对全球的引领性。制造业的转移重点向周边区域、全国转移;有序推进部分开拓国际市场的制造业向有关国家转移。

(二)提升生产性服务业发展水平、保持制造业优势是工业弱转移类型防范产业空心化风险的重点。服务业重点发展商务服务、研发、软件、物流、品牌服务等生产性服务业,打造全球生产性服务业中心。支持制造业的转型升级,不断培育新兴制造业;保持高端制造业在全球的规模优势和领先优势;特别要加强各产业链的核心技术开发,占据支柱产业的价值链高端,保持制造业在全球的影响力、控制力;不断推进制造业品牌建设,提升品牌在全球的影响力、市场占有率。尽力延缓制造业占GDP比重的下降速度。加强服务业与制造业互动、融合发展,使该类区域成为世界新兴制造业的策源地。重点推进制造业在全国转移,有序推进制造业向外国转移。

(三)重振工业发展是工业衰退类型防范产业空心化风险的首要任务。该类型应重点加强政府的引导,简化办事程序,提升政府服务质量,持续推进市场化改革,提升市场在资源配置中的作用。充分摸清区域工业企业发展情况,对工业企业进行分类指导。市场环境下发展良好的企业,支持发展;通过政策支持能够持续发展的企业,加强政策配套;对部分具有一定发展潜力的困难企业,积极引进战略投资者,尽力恢复企业活力;对部分实在难以存活的企业,果断关闭。充分利用已有闲置工业资源,大力招商引资。通过升级原有支柱产业,发展电子信息、高端装备、新材料等产业;改变区域工业结构偏重、资源型工业偏多的特点,积极引进消费品工业,如发展一些食品饮料、纺织服装、家电制造、生物医药等产业,尽快遏制区域工业衰退的局面。

(四)加强工业发展是工业被挤压类型防范产业空心化风险的重点。积极承接国内外制造业转移,重点承接电子信息、汽车、装备制造等产业转移;充分利用部分城市科技、人才、军工等优势,积极培育战略性新兴产业,重点发展高端制造、新一代信息技术、节能环保、新能源和智能网联汽车、生物医药、新能源等;依靠本地资源较多的特点,发展资源深加工,重点发展新材料、饮料食品、纺织服装等产业。充分利用本地市场,发展汽车、建材等产业。尽快遏制制造业占GDP比重下降过快的局面。

(五)促进制造业升级是弱风险类型防范产业空心化的重点。虽然区域工业对经济支撑仍然较强,但该类区域仍然面临制造业结构层次不高的问题,原材料工业、低端制造等较多,未来也可能面临制造业增长乏力的可能。因此,该类区域仍然需要不断推进制造业转型升级,提高制造业的结构层次、推进制造业价值链升级、积极培育品牌等。通过承接制造业产业转移,推进制造业的转型升级。努力发展生产性服务业,为制造业转型升级提供良好的环境。

(六)保护生态环境是特殊类型地区的重点任务。该类型仍然要控制工业发展,工业适度利用本地资源发展特色农产品加工业、食品工业等,走品牌化、特色化之路。服务业重点利用本地特色自然资源发展旅游业等,海南要充分利用自由贸易港建设,发展旅游、商贸等产业;西藏要利用与南亚接壤优势,发展面向南亚进出口贸易业、旅游业等。

(七)加强区域合作、协调发展,防范共性问题。除了上述针对各类型区域的对策外,还应加强区域合作、协调发展,防范共性问题。一是加强各类型区域间产业转移。重点加强工业强转移类型和工业弱转移类型向工业衰退类型、工业被挤压类型、弱风险类型的转移;由于我国还并不发达,国内多数地区工业发展并不充分,因此积极引导向国外转移的制造业企业尽力向国内转移对防范我国产业空心化风险有重要意义。二是积极推进技术创新。通过技术创新,推进制造业不断升级,夯实制造业基础,提升制造业的竞争力。三是适度控制工资上涨速度。由于工资上涨过快,导致部分制造业企业生产成本上升迅速,被迫转移国外。因此,在我国经济还不发达、制造业与发达国家还有一定差距的背景下,适度控制工资上涨速度对减轻工业企业压力、防范制造业企业向境外转移风险具有一定的意义。