地方减贫“分类瞄准”治理绩效实证研究

——基于“激励响应-机制执行”视角

2022-08-25白浩然

白浩然

一、问题提出

进入新时期,精准治理成为政府运作的价值导向。精准脱贫作为打赢“三大攻坚战”的必要举措,为理解治理实践的精准取向提供了例证。

已有研究不乏探讨减贫治理的精准属性(黄承伟,2016;李小云等,2018;Liu et al.,2018;燕继荣,2020),“过程-阶段”分析作为学理解释的主流路径,研究者或从府际互动视角下的“中央统筹-省负总责-市县落实”过程入手(殷浩栋等,2017;李振等,2020),或从事本主义视角下的“识别-帮扶-管理-考核”阶段切入(汪三贵、郭子豪,2015;王介勇等,2016),探寻精准治理逻辑。然而,多数文献在推进研究深度的同时,留存了局限:一方面,现有研究对“地方政府减贫何以精准”的回应略显薄弱(1)本文论及的“地方政府”主要指负责抓落实的县乡两级政府。,缺乏对机制创新细节的深入挖掘。另一方面,已有文献多详尽论证的是制度安排与组织结构对政府行为取向的影响,治理机制与绩效的联系未被精确识别,“精准治理逻辑如何影响绩效产出”的问题尚待系统研究。

治理机制作为制度优势转化为治理效能的关键载体,作用方向映射出政府治理逻辑;机制的内容设定与基层执行过程,则是影响治理绩效的主要变量。在这个意义上讲,尽管中国场景的精准扶贫已经进入历史状态,填补上述局限的学理努力仍将具有一定的启发价值。在前期调研过程中,笔者留意到:在打赢攻坚战语境下,地方政府不仅负责将政策目标转译为行动方案(吕方、梅琳,2017),还通过机制创新来响应精准施策要求,兼具风险规避、绩效出新意义(盛智明,2017;刘军强等,2017)。基于弥补文献局限考虑,本文拟将分析重心瞄向减贫机制与绩效生产的递进链条,定量评估治理机制的影响效应,继而为理解减贫战略的地方实践效能提供新认识。

有鉴于此,本文通过对减贫机制创新举措——“分类瞄准”的考察,增进对“战略实践何以精准”与“精准治理绩效如何”问题的理解。具体而言,“分类瞄准”指地方政府在贫困识别环节,依据贫困户在家庭生计条件的差异,将之纳入“一般户”或“重点户”分组并给予差异化帮扶,据此回应精准治理要求。通过整合扶贫开发与农村最低生活保障制度,该机制成为减贫绩效生成的微观基础。更重要的是,这一机制实践折射出了减贫战略所蕴含的“帮能援手”与“保障兜弱”两重平行性价值导向:对“一般户”的帮扶表征着“帮能援手”作用,撬动瞄准对象的内生发展能力;对“重点户”的帮扶讲求夯实“保障兜弱”功效,嵌入政府力量以兜底基本生活诉求。辨识上述价值导向与相应绩效样态的学理意义显而易见,但这在现有文献中缺乏纵深讨论。聚焦“分类瞄准”创新机制,本文缘起于如下问题意识:受制于减贫政策供给逻辑与瞄准对象发展能力等多重条件制约,“分类瞄准”划定的不同群体在减贫效果上可能存在组间差异,此种差异将反映“帮能援手”与“保障兜弱”导向的现实关系。诊断治理绩效的组间差异,需要进一步回答:地方政府高位推动的减贫机制是否均衡回应了双重价值导向?

本文以连片特困地区A县作为田野地点,考察“分类瞄准”机制实践对减贫绩效的影响。文章论证结构如下:首先,在评述文献后阐述拓展方向,发展研究视角与假设;其次,回顾A县减贫历程,运用实地数据诊断“分类瞄准”治理绩效,廓清减贫战略导向的现实定位;最后,整合质性资料,解释治理绩效的形塑机理,提出乡村振兴施策的针对性建议。

二、文献评述与研究视角

(一)文献回顾:理解减贫治理精准取向的主要视角

中国减贫何以实现精准治理,是一个饱含重要价值的问题。其中,公共管理学科方向的讨论多围绕“过程-阶段”的分析路径展开,具体体现为府际互动视角下的过程分析与事本主义视角下的阶段分析。

既有的秉持府际互动视角的文献,将多层级政府间关系与权责配置作为分析基础,通过考察政治动员、责任分解与考核反馈等过程,阐述以党委、政府为核心构建“大扶贫”格局的典型经验,提出了“压力型减贫”“运动其外与常规其内”等分析性概念(邢成举,2016;徐明强、许汉泽,2019)。同时,另有不少文献特别留意了地方政府行为背离精准意涵的呈现面向,如地方政府“改写”政策(张文博,2018)、规避上级负面注意力致使政策目标难以协调(章文光、刘志鹏,2020)、“自保式执行”衍生治理偏差(李棉管,2019)。这些研究对地方政府采取权宜性策略的理性行动偏好作了深入解析。

事本主义视角下的阶段分析以绝对贫困的情境属性与治理规范作为出发点,将精准内涵解构为具有时序差异的“识别——帮扶——管理——考核”四个阶段。一方面,此方向的文献认为治理贫困的有效路径,有赖于政府主体在诊断情境属性的基础上形成“需求导向”的政策体系。另一方面,文献以逐次递进的四阶段为基准,探寻了影响精准治理效能的现实原因。代表性例证如:在贫困识别阶段,重点在于确定政策对象、构建资源分配格局(朱梦冰、李实,2017;安超,2019);在帮扶管理环节,基层政府对扶贫项目的选择(许汉泽、李小云,2017)、政策执行(傅利平等,2021)、驻村干部帮扶互动则是影响治理效果的关键要素(郭小聪、吴高辉,2018);在精准考核环节,“责任到人”“回头看”举措旨在强化治理效果的可负责性(周飞舟、谭明智,2020;Cheng et al.,2021),“脱贫不脱责任”成为中国决胜绝对贫困的一个显著特征。

虽然以上研究为我们理解中国减贫运作逻辑提供了有益启发,但仍有局限需要填补:

其一,就府际互动视角下的过程分析而言,现有研究着重关注的是减贫治理的组织动员面向,较少将施策机制与减贫成效纳入同一框架作整合考察。即使有文献捕捉到了地方政府行为偏好的异质性,这些研究多将行动主体理解作“变通乃至扭曲政策目标的行动者”,“创新治理机制促进绩效生产”的另一面向则被忽略。

其二,事本主义视角下的阶段分析,它的认识论可追溯至政策学家拉斯韦尔开创的“阶段启发法”(Lasswell,1956)。这种认知取向将战略执行图景简化为不同时序阶段,视角实显静态和线性,并未与研究对象的真实演进历程完全贴合。更重要的是,中国减贫治理的精准取向根植于具体经验细节,恰是情境嵌入导向的治理机制构成了绩效生产的微观基础。倘若将减贫实践的精准属性分析停留在“阶段启发”传统,实则应当提防解释上的过度简化问题。

(二)视角转向:从“过程-阶段”分析到机制诊断

本文努力的方向在于,通过聚焦地方减贫“分类瞄准”的运作实践,将视角转向机制分析,廓清精准治理逻辑与绩效生产的内在关联。在把握既有研究贡献的基础上,我们可将机制分析的学理价值简括为两个方面:

一方面,接续府际互动视角下的过程分析传统,将机制理解为地方政府在组织结构约束下积极推行的干预举措。机制既是地方政府治理逻辑的具体承载,亦作为绩效生成链条而存在。质言之,辨识影响减贫绩效生成的基础性机制,恰是理解治理逻辑的关键切口。

另一方面,突破事本主义视角下阶段分析的线性解读。在延绵递进的时间脉络中,治理机制的干预效应具有持续性,实证分析的重点之一便是准确评估治理机制的影响效应。考虑到治理机制在本质上脱胎于特定的组织结构,且结构特征与权责安排共同形塑了机制的目标指向,故有必要将机制带回结构进行检视,避免仅就机制论绩效的分析倾向。

1.将“机制”带回结构:多层级政府的委托-代理与激励响应

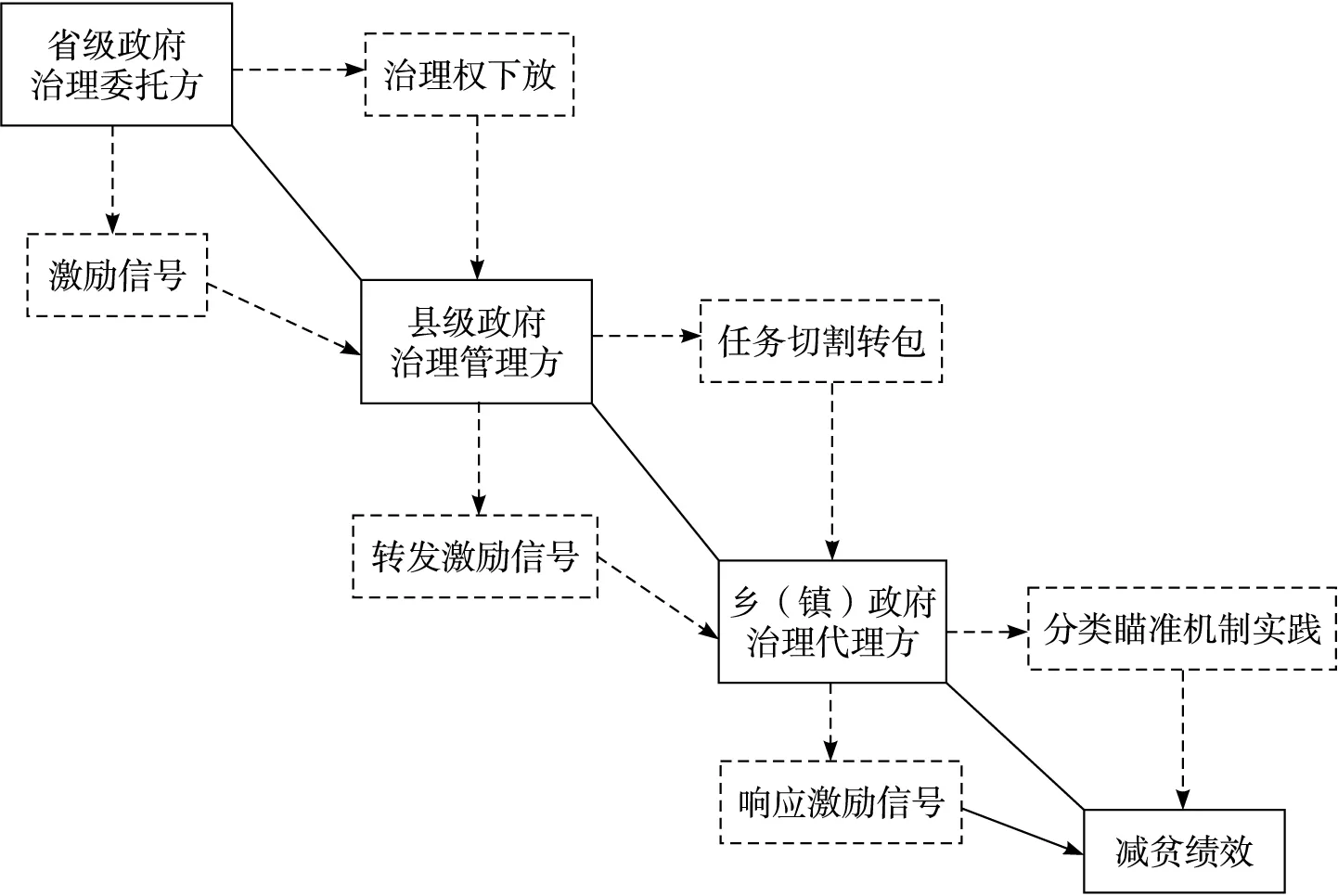

中国纵向政府间的治理结构可用“委托-管理-代理”模型拟喻(周雪光、练宏,2012)。考虑到减贫情境“省负总责、市县落实”的特征,笔者建立了“省—县—乡(镇)政府”为行动主体的多层级政府委托代理框架(如图1所示)。我们从与之相关的运行动力、权责安排、激励信号与行为响应等维度切入,解读分析框架的实证蕴含。

图1 分析框架

首先,从运行动力来看,减贫结构中的科层行动过程受制于刚性治理时限的驱动(白浩然等,2020)。如果说精准取向的施策理念旨在促使地方政府关注治理质量,“倒排时间表”的减贫路线设定与多重压力(见表1)则强化了管理方兼顾效率的紧迫诉求。同时,由于情境化的治理信息为管理方掌握,加之委托方调动地方治理积极性的考虑,管理方获得了充分的执行自主权。据此,形成命题1:压力传导促使管理方强化绩效达标意识,加之委托方将多重权责下放至管理方,这为后者创建治理机制施策提供了必要条件。

表1 地方政府面临的典型压力类型

其次,为了实现有效的治理激励,需要将管理方的注意力调整至委托方设定的目标。前期调研发现,委托方不仅通过弱化GDP考核权重等举措予以影响,而且形成了以“年度贫困人口减少规模”与“辖区相对绩效排序”为代表的激励信号(2)如印发于2015年的《南省脱贫摘帽考核奖惩办法》提出“实施贫困县减贫成效奖励。对年度贫困人口减少规模居前10位的贫困县,每县由省级给予奖励1000万元”。不难发现,在脱贫攻坚初期,尽管“两不愁三保障”是地方政府需要完成的总体目标,但是,实际上“减贫人口规模最大化”是作为实质性的治理激励而存在的。。由于激励响应效果与管理方获得的财政资金奖励、主政官员晋升机会高度相关,故管理方有较强动力将任务转包给代理方,以形塑“一竿子插到底”效应,响应激励信号。据此,形成命题2:代理方的执行过程是影响绩效产出的关键所在。代理方对激励信号和刚性任务的响应,可通过“激励响应力度”“激励响应难度”“机制执行”与“减贫绩效”维度测量。

2.机制实践的第一重影响:代理方的激励响应与治理绩效

将机制放置在治理结构中考察,其分析重点之一是辨识代理方的激励响应对减贫绩效的影响。就激励信号具有的积极功能而言,它将驱动代理方从快推进方案实施,故能固化责任并驱动绩效生产。不过,就抓包任务过程来看,代理方能否达到较好的治理绩效,不只受制于可信激励的驱动,还应考虑治理能力的强弱与情境差异:当任务难度超出治理能力所能承载的负荷时,“责多能弱”的问题显现,相对有限的治理能力难以应对这一困境。一旦代理方采取“策略性扶贫”等非正式路径释放压力总量(邢成举,2016),便会造成绩效折损。

在实证检验部分,本文选取“激励响应力度”与“激励响应难度”两个变量,检验代理方的响应行为对减贫绩效的影响。其中,“激励响应力度”反映了代理方对激励信号的响应状况,力度越大,表明主政官员的关注度越高,越有可能增加资源投入,进而对治理绩效产生积极影响。“激励响应难度”反映了代理方落实任务的困难程度,难度越大,对治理能力与资源投入的要求愈高。当代理方处于“责多能弱”状态时,纵向传导的压力与激励信号难以完全转换成治理动能,进而可能对绩效产生负向影响。

整合以上分析,提出假设1及假设1a、假设1b:

假设1:代理方的激励响应显著影响减贫绩效。

假设1a:代理方的激励响应力度对治理绩效具有显著的正向影响。

假设1b:代理方的激励响应难度对治理绩效具有显著的负向影响。

三、研究案例:“分类瞄准”的地方实践

(一)案例简介

选取南省A县作为研究地点。A县所处的连片特困地区是我国最贫困山区之一,案例具有典型性。

将视域转向省级层面,南省脱贫任务尤为繁重。2015年中央扶贫开发工作会议召开后,省级下达了2016年脱贫计划,A县连同L市以外的11个县被选为首批计划脱贫县。具体到A县,省级派发了“2016年减贫12900人、年末贫困发生率控制在2.88%,计划减贫率53.32%”的年度任务(3)12个计划脱贫县面临着紧迫的指标完成压力。有11个县的计划减贫率超过35%,其中4个贫困县的计划减贫率超过50%;省级下达减贫人口数超过1万人的贫困县多达5个。。调研获知,A县减贫呈现以下特征:

其一,采取“任务中心化”的方式高位推进。作为L市首个计划脱贫县,A县专门建立县委书记、县长负总责的双组长工作责任制,形成了工作坠底、上下联动的治理网络。

其二,发挥财政扶贫资金的撬杠作用,调动企业、金融部门等主体的积极性,形成了多方参与的“大扶贫”格局。

其三,创新“分类瞄准”机制,回应贫困群体的差异化诉求(见表2)。2016年,A县将贫困识别阶段选出的贫困户划分为“一般户”与“重点户”(“重点户”由符合低保或“五保”条件的贫困户构成),强调入户帮扶要改变“大水漫灌式”做法。2017年,A县在总结上一年度工作的基础上,继续将“分类瞄准”作为工作重点,从三个维度进行了内容优化:(1)采用色卡管理方式,将两类贫困户标识为“蓝卡户”与“红卡户”;(2)县政府发文明晰了差异化的“菜单式”举措,提出每户贫困户至少享受3项扶持政策;(3)由扶贫办选择龙头企业并签订合作协议,由企业利用新增债券、专项扶贫资金带动贫困户增收。

从治理结果看,A县减贫历程生动演绎了压力型治理图景:2016年年末,脱贫退出4777户、18319人,贫困发生率降至1.52%,超额完成省级派发的年度计划。后经国家检查,A县于2018年9月退出贫困县序列,正式成为L市首个脱贫县。

表2 A县2017年“分类瞄准”划定的帮扶举措

(二)“分类瞄准”:一项机制创新

1.“分类瞄准”的创新瞄向

就本质而论,本文关注的“分类瞄准”是地方政府进行制度衔接与机制整合的创新实践,涉及精准扶贫与农村最低生活保障制度,创新初衷在于回应中央提出的“因户施策”要求,促使瞄向不同群体的帮扶政策“找对穷根、明确靶向”,提升精准治理效能。2014年,国务院扶贫办印发扶贫开发建档立卡工作方案,要求各地通过建档立卡程序识别贫困户,该方案得到迅速落实。2016年9月,民政部等多个部门共同发文,要求对符合低保标准的农村贫困人口实行政策性保障兜底,实现“社会保障兜底一批”。在此背景下,各地愈加注重对农村低保与贫困群体的双向认定,但在分类划定上不尽相同(4)如:云南省昆明市、内蒙古自治区准格尔旗实施“五色卡管理”;江西省井冈山市实施“三色卡管理”,将贫困群体划分为红卡户、蓝卡户和黄卡户;A县实施“两卡管理”,将政策对象划定为一般户(蓝卡户)、重点户(红卡户)。。

以A县为例,对于劳动发展能力较好,但因技能匮乏或受灾等原因致贫的农户,县级政府进行“分类瞄准”时将其选入“一般户”,提供产业扶贫、劳动力转移培训等赋能型举措(或言之“授人以渔”型举措),引导农户经由提升发展能力以改善生活,减贫战略“帮能援手”的功用凸显。同时,对于劳动能力相对更弱、因身体残障或患病原因致贫的农户,县级政府将之纳入“重点户”。与“一般户”相比,“重点户”另可得到针对性的农村最低生活保障、资产收益扶贫等“兜弱”型举措(即“授人以鱼”型举措)(5)以A县资产收益扶贫为例,由县级政府选择龙头企业,按“每年有偿使用、五年偿还本金”的办法予以企业资金支持,用于带动贫困户增收。,减贫战略“保障兜弱”的功能凸显。由此,基于机制运作实践,本文提出命题3:“分类瞄准”及其差异化帮扶,构成了县域减贫绩效生产的微观基础。作为代理方的乡(镇)政府执行该机制,回应“帮能援手”与“保障兜弱”两重价值导向。

2.机制实践的直接影响:“分类瞄准”与治理绩效

由A县减贫案例可知,“分类瞄准”通过区分“一般户”与“重点户”的组间差异,采取因户制宜的帮扶方法,形成了差异化的农户减贫路径。在“分类瞄准”的治理过程中,我们尚不得知是赋能型举措为代表的“帮能援手”功能凸显,抑或是“兜弱”型举措为代表的“保障兜弱”作用更加显著,需要进行实证检验。据此,提出竞争性假设:

假设2a:“分类瞄准”实践下的减贫绩效无显著差异。

假设2b:“分类瞄准”显著影响减贫绩效。

在假设2b的基础上,进一步检验:

假设2c:与“保障兜弱”相比,地方减贫“帮能援手”的作用更加显著。

假设2d:与“帮能援手”相比,地方减贫“保障兜弱”的作用更加显著。

四、实证结果

(一)数据

运用A县2016年的减贫数据进行检验。该数据由县级扶贫办公开,涉及下辖7个镇、5个乡脱贫退出的4777户,共计18319人。其中,“一般户”3249户、“重点户”1528户(含1510户低保户与18户“五保”户)。该数据系截面总体数据,可用于诊断A县减贫初期“分类瞄准”的影响效应。原始数据主要涉及农户层面,研究按照“乡(镇)—行政村—农户”嵌套逻辑作匹配扩展,参考资料涉及A县年鉴、政府工作报告等,并形成最终数据库。另外,笔者曾在2017—2019年多次赴A县调研,其间对县扶贫办、村“两委”与扶贫工作队、脱贫户开展访谈,获取的质性资料有助于提高实证分析的结论效度。

(二)变量

1.被解释变量

减贫绩效是衡量治理效果是否达到既定要求的评价标准。精准扶贫实施以来,中央印发了《关于建立贫困退出机制的意见》,明确提出了贫困退出考核指标。其中,衡量贫困人口退出的依据是“年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准且吃穿不愁,义务教育、基本医疗、住房安全有保障”。参照该标准,如果某一农户满足脱贫条件,“两不愁、三保障”与“年人均纯收入达标”均是不可或缺的必要条件。研究默认脱贫户符合“两不愁、三保障”,选取“年人均纯收入超出2016年国家扶贫标准(2952元)的幅度”作为被解释变量,表示为performance。

2.解释变量

(1)“分类瞄准”下的农户分组。用Type表示农户脱贫前的类型,即“一般户”或“重点户”。当Type取值为1时,表示所属类型为“一般户”;取值为0时则是“重点户”。

(2)代理方的激励响应力度。乡(镇)政府处于科层末端,负责落实辖区各村贫困人口的退出工作,是各重压力的接受者与任务抓包者。结合南省脱贫实践可知,省级实施方案将贫困人口减少规模与排名奖惩激励挂钩,是将“贫困人口减少规模”作为激励信号的典型体现。基于此,运用“各乡(镇)2016年脱贫人口数”与“A县2016年脱贫人口数”的比值(百分比转换)测度激励响应程度,表示作Intensity。

(1)

(3)代理方的激励响应难度。考虑到贫困现象的插花分布特征,农户所在的行政村具有贫困村与非贫困村之分。较之非贫困村,贫困村的基础设施、人均可支配收入多不及前者,贫困户占比更高。对乡(镇)政府而言,下辖贫困村越多,治理难度愈大。基于此,运用“各乡(镇)所辖贫困村数量”与“各乡(镇)所辖行政村总数”的比值(百分比转换)测量激励响应难度,表示作Difficulty。

(2)

3.控制变量

影响贫困现象形成的现实原因非常复杂,既有地理位置、自然环境和基础设施等外因,也有贫困人口技能缺失等自身因素(符平、卢飞,2021),控制乡(镇)、村域和农户层面的变量见表3(6)“农户致贫原因”的构成维度包括“交通条件落后”“缺乏技术”“缺乏劳动力”“缺水”“缺土地”“缺资金”“因病”“因残”“因学”“因灾”“自身发展动力不足”11个。基于类型降维的考虑,本文从导致贫困的资源匮乏视角切入,将“交通条件落后”“缺水”“缺土地”归类为“情境要素匮乏型贫困”;将“缺乏技术”“缺乏劳动力”“缺资金”“因学”归类为“发展要素匮乏型贫困”;“因病”“因残”“因灾”归纳为“能力要素匮乏型贫困”;“自身发展动力不足”自成一类,概括为“改变生计动力匮乏型贫困”。。

表3 控制变量

(三)描述性分析

原始数据涉及4777户。考虑到少数农户的特殊性,数据分析时予以剔除:第一,1528户“重点户”中,涉及“五保”户18户。这部分农户缺乏家庭生计或代际赡养支持,由政府采取集中或分散供养方式救助,减贫路径极具特殊性。第二,剔除极端值,涉及MW镇某农户。最终数据分析范围降至4758户。详见图2。

图2 不同乡(镇)“分类瞄准”治理绩效

从县域层面看,“一般户”与“重点户”的减贫绩效均值分别为869.910、1014.086,两者相差约144个单位。在乡(镇)维度,除却YB镇的“一般户”减贫绩效均值高于“重点户”,其余6个镇5个乡均呈现“重点户>一般户”的特征。由此,需要追问:“分类瞄准”的绩效差异是否显著?

(四)模型设定与检验

1.模型设定与适用性

考虑到“乡(镇)—村庄—农户”的情境嵌套特征,选用三层线性模型(Hierarchical Linear Model)诊断减贫绩效影响。模型设定如下:

LEVEL-1

performanceijk=π0+π1Scale+π2Type+π3Age+π4Cause+e

(3)

LEVEL-2

π0=β00+β01VillagePoverty+β02Kilometers+β03Perfarmland+β04Number+β05Labour+r0

(4)

LEVEL-3

β00=γ000+γ001Minority+γ002TownPoverty+γ003Difficulty+γ004Intensity+γ005Distance+γ006Income+γ007Population+U00

(5)

式(3)中的performanceijk为k乡(镇)j村第i个农户家庭的减贫绩效,π0表示j村的平均绩效,e表示农户层面的残差项(方差为σ2)。式(4)中的β00表示k乡(镇)的平均绩效,r0是村级层面的残差项(方差为τπ)。式(5)中的γ000为考虑了所有观测农户的平均绩效,U00是乡(镇)层面的残差项(方差为τβ),模型总变异Var(performanceijk)=σ2+τπ+τβ。对应地,π1至π4表示农户特征变量对减贫绩效的影响,β01至β05表示村级变量对j村平均绩效的影响,γ001至γ007考察的是乡(镇)层面变量的影响效应。将模型设定为非随机变化斜率的形式,层1和层2均不包含随机误差。

三层线性模型的适用前提在于检验各层级的差异程度。笔者建立零模型了解各层级对总方差的分解情况(见表4模型1),可见层1至层3各分解总方差的79.07%、15.13%、5.79%,农户减贫绩效在村庄、乡(镇)之间存在明显差异,因此选用该模型是合适的。在零模型的基础上,逐步增加层2、层1变量,最后加入所有变量,形成模型2至模型4。

2.回归结果

表4显示,相较于零模型,模型2加入层2变量后,层2方差成分由42852.558下降到39941.386。模型3仅加入层1变量,层1方差成分亦有所下降,可见“分类瞄准”的划定类型对减贫绩效具有显著影响。模型4为完整模型,层1至层3方差成分均呈现降低趋势,说明模型拟合度相对更好。

表4 多层线性模型回归结果

基于模型4,发现:(1)乡(镇)政府的激励响应力度与难度均未显著影响绩效,假设1a和1b未通过检验。(2)“分类瞄准”的减贫绩效存在显著差异,“一般户”的减贫绩效显著低于“重点户”,假设2b得到证实。

3.异质性与稳健性分析

模型4显示,行政村整村的贫困程度与减贫绩效存在显著的正向关系(7)限于篇幅,未呈现完整回归结果,感兴趣的读者可向作者索取。,推测“分类瞄准”绩效在不同类型的村庄中可能存在异质性。据此,在模型4的基础上纳入“分类瞄准”与“村庄是否为贫困村”的交乘项,结果见表5模型5,二者的交互效应不显著。

表5 异质性及稳健性分析

变更解释变量,对乡(镇)政府的激励响应进行稳健性检验:(1)将“激励响应力度”的代理变量变更为各乡(镇)2016年年末农民的人均纯收入增长率。(2)将“激励响应难度”的代理变量变更为农户居住情境的贫困深度(赋值0至3)(8)参考已有文献,选取三个子项的加总得分刻画农户生活处境的贫困深度:一是农户常住地是否为贫困村(取值1或0)。二是农户常住地是否位于县域交界。在南省地理信息公共服务平台获取比例尺为1:47.6万的地图,辅助运用百度地图判断行政村是否与县域边界重叠,如符合则取值为1,反之为0。三是农户常住地的海拔。居住地海拔越高,进行农业生产的制约越大。研究考虑A县最高海拔为3429米、最低海拔为748米,取中间值2088.5米作为基准,若农户常住地海拔高于2088.5米,赋值为1,反之赋值为0。形成加总变量进入模型,基于变量之间的相关性考虑,笔者剔除了原有模型中“村庄是否是贫困村”的变量。,并将该变量调整至层2。结果见模型6,激励响应力度与难度的影响均未通过5%的显著性检验,回归结果具有稳健性。

变更估计模型,将三层线性模型调整为控制乡(镇)效应的固定模型(模型7),“分类瞄准”绩效影响的估计系数与基准结果保持了较高一致性。在此基础上,采用“倾向值匹配+回归估计”的策略,解决农户分组存在的选择偏误问题,模型8至模型10报告了基于半径匹配、核匹配、近邻匹配方法的平均处理效应,回归系数在1%水平显著,表明“分类瞄准”绩效差异显著这一结论是稳健的。

4.绩效差异的主要来源

基准回归显示,致贫原因未对减贫绩效产生显著影响(9)限于篇幅,未呈现完整回归结果,感兴趣的读者可向作者索取。,表明地方政府“找准穷根”的帮扶政策产生了积极的阻贫效应。采用分组回归策略,检验不同致贫原因视角下两类群体的生境改善效应,结果见表6模型11至模型14:“分类瞄准”绩效在发展要素匮乏与能力要素匮乏的类型中存在显著差异。

表6 不同致贫视角下的“分类瞄准”绩效

最后进行样本筛选检验。缩小农户样本范围,选取原始数据中致贫原因为“因病或因灾”的“重点户”、致贫原因为“缺乏技术或资金”的“一般户”,样本规模降至2151户[涉及12个乡(镇)126个村],结果见模型15,两类群体的减贫绩效差异仍然显著。据此,有理由认为“分类瞄准”下的绩效生成路径存在显著差异,地方减贫治理呈现出“保障兜弱”的非均衡特征,假设2d得到证实。

五、“分类瞄准”绩效形塑机理

刚性时限约束下的乡(镇)政府激励响应并未对治理绩效产生显著影响,且典型区别于“分类瞄准”机制的干预效应,这一发现实际上反映了激励信号与施策机制在影响绩效路径上的差异性。结合实地调研,本文将绩效形塑机理带入具体情境剖析,为实证结果提供机理解释。

(一)激励响应面向

在纵向层级政府结构中,治理激励响应与绩效生产压力均最终传导至乡(镇)政府,图3描绘了不同乡(镇)政府的激励响应与减贫绩效的总体特征。基于该图,我们将尝试厘清乡(镇)政府对激励信号的响应逻辑。

图3 乡(镇)政府激励响应力度、难度与减贫绩效

1.激励信号响应与情境内在属性的“对冲效应”

一方面,乡(镇)政府的激励响应力度为何未显著提升减贫绩效?一个可能的解释是,激励信号对“减贫人口规模最大化”的偏好,内在地关联了贫困程度更深的乡(镇)。换言之,由于县级政府业已处在“多个管理方就激励指标开展横向竞争”的情势氛围(王刚、白浩然,2018),其要在多个县级政府响应激励的效果排序中占据有利位次,这间接决定了贫困人口或贫困村占比更大的乡(镇)将分摊数量更多的减贫人口[同理,贫困人口基数少的乡(镇)对达成激励目标的贡献权重低]。然而,囿于这部分乡(镇)的贫困深度更大,乡(镇)政府在响应激励信号的过程中,首先需要克服情境贫困深度具有的阻滞效应,这从结果来看并不必然带来减贫效果的显著改善:DCSX镇、LS少数民族乡与HQ少数民族乡三个贫困乡(镇)的减贫特征说明了这一点。

另一方面,乡(镇)政府响应激励的难度未显著影响绩效,这一结果至少表明:县级政府向基层投入的治理资源或其他支持,在一定程度上发挥了补齐短板的积极效应,致使贫困程度突出的乡(镇),绩效水平并不必然地低于一般乡(镇)。例如,LS少数民族乡、HQ少数民族乡的绩效水平高于AH镇、XF镇的绩效水平,便是典型体现。

综合来看,激励内容偏好与特定贫困乡(镇)的强关联性、举措生效过程与情境贫困深度的内在张力,形塑了激励响应路径与情境内在属性的“对冲效应”,使得乡(镇)政府“减贫规模加码”的激励响应行为未显著增进治理绩效。

2.激励隐含逻辑与绩效考核导向的“向度有偏”

诊断减贫绩效考核与激励内容设定的关系,可以发现:前者以“两不愁三保障”为遵循,凸显质量导向。后者因引入“减贫人口规模排序”为代表的竞争性激励而极具效率导向。共时化存在的绩效考核与“奖多不奖少”的激励设计,意味着基层政府需要在质量导向与效率理性间找寻平衡。

就其本质来看,减贫绩效考核遵循的是“过底线”逻辑,只要地方政府不存在明显的帮扶对象漏评、错退问题,达到“两率一度”的要求,便不会触发问责风险。然而,这并不构成地方政府运作过程的全部。尽管各地减贫实践以“两不愁三保障”为基本目标,“减贫人口规模排序”蕴含的效率理性导向与同侪竞争压力仍会在相当程度上强化县级政府响应激励信号的动力——这是因为,倘若地方政府只遵循“两不愁三保障”的“过底线”要求,便难以在“奖多不奖少”的激励竞争中占据相对优势。不仅如此,地方政府对激励信号的弱响应也会放大其间隐含的“羞愧效应”,进而对组织的声誉管理带来挑战。由此,从快从速的执行风格成为地方政府达成绩效的理性选择,这在资金投入、产业布局等方面得到了鲜明体现,如A县在2014—2017年累计投入资金51.3亿元,为脱贫摘帽奠定了基础,但也带来了举债过重问题(10)2019年调研得知,A县在减贫领域的资金缺口达30.04亿元,新增政府性存量债务14.96亿元。。实施方案提出“着力发展短平快产业、培育特色产业”。其中,特色产业培育与成效考核时限存在张力,由于其在短期内难以迅速见效,地方政府的产业扶贫布局高度倚重于短平快项目,A县在下辖乡(镇)大力推广的茶叶采摘、乌鸡养殖便是其典型体现。

(二)机制运作面向

1.产业发展的同质化竞争与市场波动致使“帮能”功效弱化

在“撬动贫困群体内生发展动力”的语境下,地方政府多将产业扶贫视为农户减贫增收的“锦囊妙计”,并在“政府+企业+合作社”模式构建、调动农户积极性上倾注了大量心血。然而,通过实地调研获知,产业发展带来的经济回报并非线性增长过程,特别是在产业同质化与市场波动因素的共同作用下,可能致使“帮能援手”功效弱化(11)应当注意的是,治理实践中隶属于“帮能援手”范畴的举措非常多元化。此处仅以覆盖面较广的产业扶贫为例,论证“帮能援手”功效弱化的主要原因。。

产业同质化即当地产业发展重点与周边县市重叠,增加农产品的供给总量往往会引发“压价竞争”效应,这在A县产业发展过程得到了鲜明体现。以核桃种植为例,A县早在2006年就确立了“大力发展以核桃为主的高价值特色经济林产业”,2018年全县核桃挂果面积高达123.97万亩。尽管核桃种植已成为支柱农业,但近年收购价格低迷。而与A县一江之隔的邻州B县同样将核桃种植作为主导农业,不仅早在1995年就获得了“中国核桃之乡”的美誉,而且该地核桃因品种优势、知名度高而在市场上占据了可观份额(12)B县通过联合科研院所深度开发产品,打造“核桃节”,拓宽了核桃种植产业链,在栽培技术、种苗扩繁基地建设上处于全国领先地位。。A县在同B县的同质化竞争过程中,明显处于劣势地位。此外,诸如乌鸡养殖、茶叶采摘等短平快产业的发展存在如下共性难题:尽管地方政府在产业项目选择与农户动员上发挥了重要作用,项目投产后的价格却不由政府机制决定,加之产业扶贫进度受绩效考核时限的约束,地方政府着力推进的产业项目要在短期内迅速提升附加值尤为困难,就长期来看亦很难避免周期性的价格波动。

上述典例表明,与产业发展相关的市场波动是“帮能援手”功效弱化的一个诱因。尽管地方政府有意将特色产业做大做强,但是产业发展意愿毕竟不等于产业实践效能,尤其是考虑到发展过程受到市场机制的影响,供需关系调整将加剧效果的不确定性。A县扶贫办对脱贫户开展的一项调查显示,“24.71%的脱贫户认为就业帮扶的增收效果不明显;42.80%的农户增收主要靠务工等工资性收入,产业扶贫效果亟待提高”,从中便体现出产业增收举措运行的现实困难。

2.转移支付与“多收少支”结构凸显“兜弱”效果

形塑绩效结果的另一路径与地方政府对“重点户”的限定性转移支付行为有关,后者在家庭收支结构上表现为“多收少支”,进一步形塑了战略实践的“保障兜弱”效应。

首先,分析两类群体减贫增收路径差异,可以发现:(1)“一般户”因具有相对更好的劳动发展能力,其融入产业发展、金融扶贫等“授人以渔”型举措程度更深,政府转移的政策性补贴主要体现为退耕还林、粮食直补等,就性质而言是普惠政策。“重点户”因劳动能力弱、生计资源匮乏,依赖地方政府转移的农村低保等救助性补贴,从中凸显的是“授人以鱼”型举措的“兜弱”属性。(2)从减贫增收路径的稳定性来看,“一般户”参与的“授人以渔”型举措因受到市场因素影响,减贫效应呈现出不稳定的波动性特征;与之比较,“授人以鱼”型举措仅面向“重点户”,由地方政府定期转移支付,减贫效应具有稳定性特征。

其次,运用脱贫退出的收入核算公式,分析两类群体的家庭收支结构差异。脱贫退出的人均纯收入核算涉及工资性收入(a)、生产经营性收入(b)、财产性收入(c)、转移性收入(d)、生产经营性支出(e)与家庭人口数(n),计算公式如下:

(6)

对“重点户”而言:(1)因为劳动发展能力、生计资源等维度的初始条件薄弱,这一群体参与“授人以渔”型举措的生产经营性支出通常更少。(2)因产业发展、金融扶贫等项目对农户的劳动能力具有门槛效应,自给自足的种养殖活动难以规模化,“重点户”在生产经营性收入的报酬规模有限,而在低保等“兜弱”项目上的转移性收入占据了总收入的绝大部分比例,致使人均纯收入易受到转移支付的倾向性影响;与之相比,“一般户”通常以规模化的种养殖作为增收途径,较大的生产经营规模意味着生产经营性支出也会相应增加。在生产经营性收入呈现波动变化与生产经营性支出扩大的趋势下,受产业发展同质性与市场波动的影响,极易造成产业项目带动收入增长的效果弱化——从绩效结果看,虽然“一般户”的人均纯收入超过了贫困线,但是过线幅度不及“重点户”,说明以产业发展为典型举措的“帮能援手”功效未得到充分发挥。

六、结论与政策启示

(一)结论

精准脱贫实施以来,地方政府创建的基础性机制如何影响绩效生产?是否均衡回应了战略蕴含的双重价值导向?本文基于“激励响应-机制执行”视角,选取A县“分类瞄准”减贫实践作为案例,将机制带回多层级政府结构检视,剖析了减贫绩效的形塑机理。较之已有文献,本文边际创新体现在:

第一,连贯捕捉治理激励设计、机制运作直至绩效生成的经验细节,厘定三者之间的逻辑关联,为理解减贫治理初期强激励与绩效生产的关系提供了机理性认识。实证结果发现,尽管以“减贫人口规模排序”为代表的竞争性激励旨在促使地方政府强化效率意识,激励响应路径与情境内在属性的“对冲效应”,加之激励隐含逻辑与绩效考核导向的“向度有偏”特征,致使任务繁重的乡(镇)政府对激励信号的强响应(即“减贫规模加码”)未显著影响减贫绩效。同时,激励信号所蕴含的同侪竞争与“羞愧效应”,亦使得地方政府在治理质量与效率理性间找寻平衡,最终形塑从快从紧的执行风格,驱动农村场域的治理绩效生产。由此,本文运用典型案例的微观数据:(1)区分了激励响应内容与绩效考核导向的内在差异,从激励响应与机制运作两个维度对“地方政府减贫绩效何以达成”作了机理解释。(2)揭示了激励信号响应的作用限度,在学理层面详尽刻画了国家减贫进程中的乡(镇)政府角色。

第二,将视野转向“结构-机制-绩效”,聚焦“分类瞄准”机制的执行过程,实证检验了地方减贫战略导向的现实定位。基于“减贫成效凸显非均衡的‘帮能援手<保障兜弱’特征”判断,本文进一步推论:在“帮能援手”功效未充分溢出的情境下,地方政府面临发展型项目效果巩固与“兜弱”型资源支出规模增加的压力。为此,在后脱贫攻坚时代,地方政府需要在治理机制更新、资源整合与成本分担上开展更多的有益探索。

(二)政策启示

区分“帮能援手”与“保障兜弱”的价值导向,是对精准脱贫蕴含的细分解构。事实上,本文旨在解答的问题与国家减贫治理中的“均值意识”紧密相关。“均值意识”即贫困治理的机制举措,主要围绕“贫困群体人均纯收入过线、提高村(组)农户生活处境的均值水平”布局。在此逻辑下,“分类瞄准”及其配套的激励举措构成了减贫目标赖以达成的技术载体。也正是在这个意义上,本文将研究重心瞄向机制承载价值与绩效结果的内在联系,评估地方减贫效果的非均衡特征并揭示其中机理,结论可为乡村振兴施策实践提供如下启示。

基于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的考虑,地方政府的治理机制转型与目标调适,需适应乡村治理逻辑的话语转向,即从“均值意识”转向“方差意识”。“方差意识”意味着不单向度地追求“治理效果均值过线”,而是在完善需求导向型政策网络的过程中寻求“政策设计初衷与实施效果的离散度最小”。在具体谋划上:(1)短期内仍需夯实治理举措的“保障兜弱”功能,在乡村振兴框架内统合“发展”与“扶弱”双重价值,注重政策设计的平衡性。特别是要加强对农村低收入群体、易返贫致贫户、突发困难户等政策对象的动态监测与常态帮扶,增强公共政策在联结“村(组)公共服务供给—农户利益诉求回应”上的协同性,避免政策运行的碎片化问题。(2)地方政府应持续监测特色产业等发展型项目的运行效果,在城乡融合发展的过程中优化产业结构,着力通过乡村文旅农康融合发展、劳动力转移就业等举措提升农民获得感,巩固拓展脱贫成果。(3)汇聚市场企业、社会组织的优势并释放潜力,使之助力地方社区夯实乡村振兴的社会基础,激活村(组)公共治理的主体性。

另外,恰如实证结果所揭示的,优化激励设计对夯实治理成效而言至关重要,需要平衡好治理质量与效率理性取向的张力。如何促使激励信号更好地适配治理需求?本文建议,一是规范治理激励的细分类型与数目。本着激励逻辑与治理绩效考核相容的原则,激励信号须将地方政府的注意力导向内涵式发展,故应降低“数量比拼”型竞争性激励的比重,防治“激励指标层层加码”。二是提升激励设计的精细化程度。围绕乡村振兴战略在不同细分领域的特性,匹配差异化的治理激励,合理设置短期激励与长期激励目标,解决地方政府激励不足的问题。三是完善地方政府激励响应的评价体系,加强府际互动与治理信息共享,推动乡村振兴领域的纵向政府间关系由“控制-约束”转向“协作-赋能”。

最后,本文的局限性是非常明显的,特别体现在结论基于单案例检验得出,外部效度有限;囿于研究瞄向精准脱贫初期的县域治理绩效评估,对纵向时序的绩效变迁关注不足,致使学理价值欠佳。由此,未来研究可在本文基础上作延伸探讨。譬如,本文选取的“激励响应-机制执行”视角并不仅限于案例情境,它亦适用于其余治理领域的实证检验,有助于发展地方政府行为的连贯认识。此外,在乡村振兴语境下,蓬勃发展的治理实践对构建中国本土的乡村振兴理论体系提出了现实需求。在这之中,地方政府的激励响应、治理机制的选择与绩效生产的内在联系都需要被学界系统审视,对此的研究应不断深入。