有机肥等氮替代化肥对玉米产量和氮素吸收利用效率的影响

2022-08-25赵吉霞禹妍彤李永梅范茂攀

赵吉霞, 禹妍彤, 周 芸, 李永梅, 范茂攀

(1.云南农业大学 资源与环境学院, 昆明 650201; 2.普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心, 云南 普洱 665000)

玉米作为我国重要的经济作物,不仅用于粮食生产,而且在饲料使用中也占据极大的比例。作为世界总产最高的农作物,它的增产和稳产对粮食安全有着重要作用[1]。在玉米生长过程中,氮素是所需最多的营养元素和主要的养分限制因子,也是玉米产量多少的关键[2]。由于土壤中的氮素含量比较低,单靠土壤中氮素的供给已经不能满足作物生长的需要,所以通过增施氮肥来满足玉米对氮素的需求,从而增加玉米产量。传统的玉米种植多采用以基施为主的施氮方式,并根据玉米在不同生长时期的氮素需求进行科学追肥。在玉米的各个生长时期中,需肥的高峰期往往是拔节期和大喇叭口期,前者的玉米生长速度最快,后者的玉米养分吸收量最大,为了保这两个时期的玉米生长有足够的养分供应,所以要进行追肥[3-4]。

随着我国农业的不断发展以及对作物产量需求的不断增大,化肥的施用已经成了必不可少的农艺措施,并且化肥的施用量和施用频率也在日益增加。随着我国化肥用量的增多,到2016年为止,我国化肥消费量约为5 984万t,但是肥料的利用率却越来越低,而且增产效果并不明显[5]。由于长期过量的施用化肥,土壤的理化性质遭到破坏,出现了土壤板结和酸化等问题,养分也因为土壤性质的改变而流失[6],使得土壤机质含量减少[7],降低了土壤微生物和相关酶的活性,破坏了土壤生态系统的稳定性,其修复能力和生产功能都受到影响,对农业发展而言,这并不是可持续发展的施肥模式[8]。肥料的过度施用在一定程度上还造成了严重的农业面源污染问题,土壤无机氮会因为氮肥的不合理施用而淋失,从而导致环境污染,尤其是地下水污染,对生态环境破坏严重[9]。有机肥因为含有大量作物所需的基础养分和其他物质,而且种类多样,获取方式简单,所以被广泛应用于我国的农业生产。有机肥所含的养分往往可以被植物直接吸收利用,并且有机肥的施入促进了土壤团聚体形成,提高了有机质数量,对土壤结构起到改良作用,提升了土壤的肥力水平。除此之外,有机肥提高了微生物的代谢能力,有利于将土壤中难吸收养分形态转为易被作物吸收的有效态,且有机肥肥效稳定,不容易造成环境污染,所以有机肥被认为是化学肥料的有效替代品[10]。有机肥和化肥二者进行配施,既合理利用了肥料资源,又提高了土壤肥力,达到作物高产、稳产的效果,是一种高效而且安全的施肥制度[11-12],有利于农业的可持续发展。

国内外的大量研究也表明,有机肥等氮替代化肥进行配施对土壤所含养分起到提升作用,而且为微生物生长发育创造了更好的环境,促进了土壤微生物的物质循环和生物固氮的过程,既减少了氮素的损失,还提高了氮肥的利用率[13-14]。蔡泽江、侯红乾等的研究表明,玉米的养分供需关系能被有机肥替代部分化肥配施这种施肥模式所协调,从而达到玉米增产和稳产的目标,而且在红壤稻田系统中,有机肥替代化肥配施下的作物增产和稳定性效果最好[15-16]。这种有机无机混合施用的施肥模式在提高土壤肥力和作物对养分吸收方面有不可替代的作用,而且极大地提高了氮素的利用效率[17]。徐明岗、孟琳等也认为有机肥替代部分化肥配施不仅提高了作物对氮素的吸收利用,还减少了由于氮素过多对环境造成污染的问题[18-19]。有学者指出:在适氮水平下,有些作物的籽粒产量会因有机肥施入量的增加而得到提升,但有机肥含量超过一定的数值时,氮肥在提高作物产量和改善作物品质方面产生的效益将会逐渐降低[20-21]。所以若想得到有机无机肥配施的最大交互作用,二者的施用量得控制在一定的范围内,这样才能最大程度的提升氮素的利用效率,达到作物高产的目标。

目前关于有机肥等氮替代化肥对作物产量、氮素利用率的影响研究主要在水稻[19]和小麦[21]等农作物,对玉米的研究较少,且已有的相关研究大都是对北方平原地区进行的[22],相比之下对云南红壤坡耕地地类下种植的玉米鲜有报道,仍需我们进一步研究来揭示有机肥等氮替代部分化肥对云南红壤坡耕地地类下种植的玉米的产量以及氮素吸收利用效率有何影响。因此,本试验以云南红壤坡耕地地区的玉米为研究对象,基施有机肥替代部分化肥,试图寻找该地玉米种植的最优肥料配施比和合理的施肥模式,为该地区实现玉米高产、高效利用氮肥提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

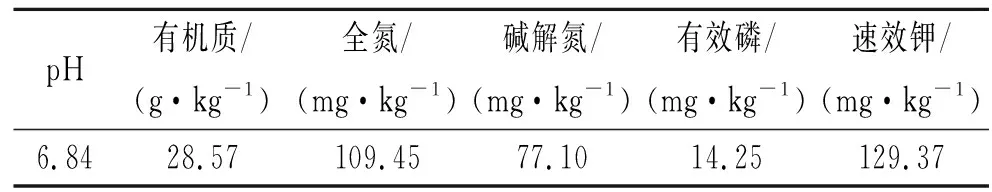

试验于2019年5月—2019年10月在云南省昆明市寻甸县大河桥地区的云南农业大学实践教学基地(25°31′07″N,103°16′41″E)进行,平均海拔1 860 m,年平均气温15.9℃,年均降水量达900~1 000 mm,降雨干湿季分明。土壤以红棕壤为主,种植作物为玉米。该试验地0—20 cm耕层土壤基本理化性状见表1。

表1 试验地0-20 cm耕层土壤基本理化性质

1.2 供试作物与肥料

供试作物为玉米(云瑞88),供试有机肥是猪粪,施用前过2 mm筛孔,含水率38.00%,对其养分含量测定结果如下:全氮(N 3.33 %),全磷(P2O51.74%),全钾(K2O 1.40%);供试化肥是普通尿素(N 46.30%)、过磷酸钙(P2O516.00%)、硫酸钾(K2O 51.00%)。

1.3 试验设计

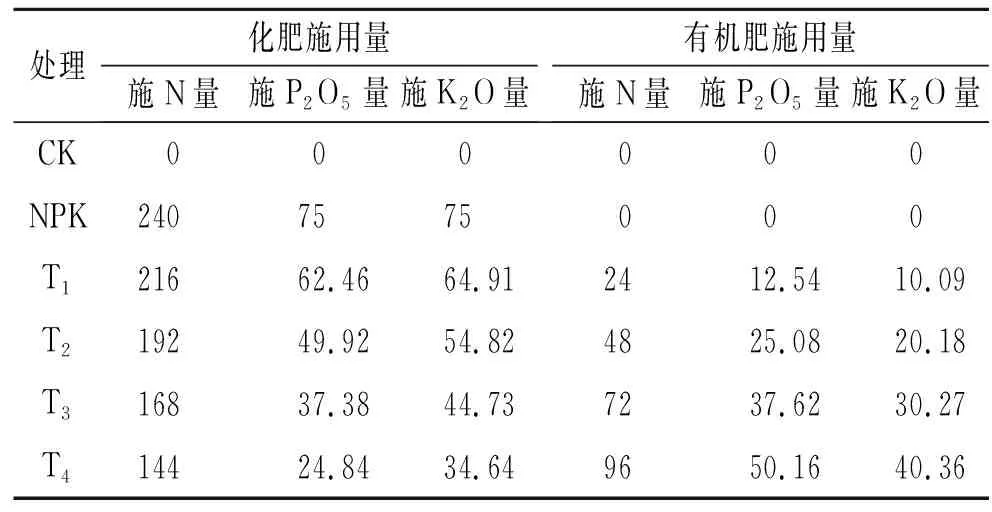

试验共设置6个处理,分别为:CK(不施任何肥)、NPK(基施100%的化肥)、T1(10%的基施化肥被有机肥进行等氮替代)、T2(20%的基施化肥被有机肥进行等氮替代)、T3(30%的基施化肥被有机肥进行等氮替代)、T4(40%的基施化肥被有机肥进行等氮替代)。其中NPK处理的化肥施用量为:N 240 kg/hm2、P2O575 kg/hm2和 K2O 75 kg/hm2。在其他施肥处理中,有机肥施用量分别为1 162 kg/hm2,2 325 kg/hm2,3 487 kg/hm2,4 650 kg/hm2。除CK外的五组处理的养分投入量(N,P2O5和K2O)相同,各处理在等养分含量投入的条件下,有机肥按等氮量一致进行替代,平衡有机肥带入的氮、磷、钾含量。各处理具体施肥量详见表2。试验的每个处理有4次重复,小区尺寸设计按4 m×7 m,24个小区完全随机设计。施肥方式为基施为主,后期进行追肥。总氮量的40%作基肥,有机肥、磷肥、钾肥一次性在玉米播种前撒施作基肥;剩下的60%在拔节期和大喇叭口期进行追肥,追肥方式为穴施,前者追施总氮量的35%,后者追施总氮量的25%。每小区定植280株玉米(行距60 cm、株距25 cm),播种深度约为4~5 cm,小区之间用1 m走道互相隔离,以免小区之间互相影响,种植期间按常规进行田间管理。

表2 不同施肥处理的肥料施用量 kg/hm2

1.4 样品采集

在玉米的成熟期采样,每个小区随机选取15株玉米,采集其地上部部分,用于测定产量和含氮量。分别对玉米籽粒和秸秆进行鲜重称量,测定含水率后进行风干处理,最后算其干物重。

1.5 样品分析

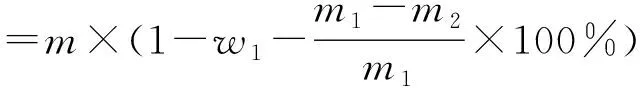

1.5.1 玉米产量的测定 准确测定各小区玉米棒子鲜重记为m,每个小区随机选取的15个玉米棒子鲜重记m1,籽粒鲜重记m2,同时采用谷物含水量测定仪测定玉米籽粒含水量w1,得出穗心占玉米棒子鲜重的百分比w2。

各区玉米产量M(kg):

=m×(1-w1-w2)

1.5.2 干物质和含氮量的测定 将各小区采集的15株植株进行杀青(温度为105℃,时间为30 min),然后于75℃下进行烘干,直至恒重,接着测定植株的干物重。将完成测定的植株样品进行粉碎并过100目筛,植物全氮含量通过H2SO4-H2O2消煮,用凯氏定氮法测定。

1.6 计算公式

氮素吸收量及其利用效率的计算公式[23]如下:(1) 玉米吸氮量(kg/hm2)=(籽粒产量×籽粒含氮量)+(秸秆产量×秸秆含氮量);(2) 肥料氮偏生产力(PFPN,kg/kg),PFPN=Y/F;(3) 氮肥贡献率(FCRN,%),FCRN=(Y-Y0)/Y×100;(4) 氮肥表观利用率(REN,%),REN=(N-N0)/F×100;(5) 氮肥农学利用率(AEN,kg/kg)=(Y-Y0)/F。式中:F为施氮总量;Y和Y0分别代表进行施肥处理和CK处理下的玉米籽粒产量;N和N0分别代表施肥处理和CK处理下的吸氮量。

1.7 数据处理

采用 Microsoft Excel 2016,SPSS 23.0和Origin 8.5对试验数据进行分析处理及图表绘制。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理下玉米籽粒产量及秸秆生物量的变化

由图1可知,不同施肥处理下的玉米籽粒产量和秸秆生物量基本呈现较一致的变化规律,不同施肥处理下的玉米产量和秸秆生物量均较CK处理有显著增加,且不同比例有机肥等氮替代化肥较100%施用化肥处理下的玉米产量和秸秆生物量均有不同程度的增加,且增加量随有机肥替施比例的增加呈现增加后降低的趋势,即T3处理下的玉米产量和秸秆生物量达最大值,分别为7 653 kg/hm2,16 530 kg/hm2。T3处理下的玉米籽粒产量显著高于CK,NPK,T1,T4处理,但与T2处理没有显著差异,这与秸秆生物量在不同施肥处理下表现出的规律一致。与NPK处理下的籽粒产量相比,T1,T2,T3,T4分别提高了6.12%,14.29%,19.53%,6.07%,与NPK相比,T1,T2,T3,T4处理下的秸秆生物量分别提升了2.16%,14.25%,21.76%,5.62%。这表明基施时采用有机肥、化肥配合的这种施肥模式可以有增产的作用,但有机肥替代化肥的比例不是越高越好,只有在一定范围内才可达最佳增产效果。

图1 不同施肥处理下玉米籽粒产量及秸秆生物量的变化

2.2 不同施肥处理对玉米吸氮量的影响

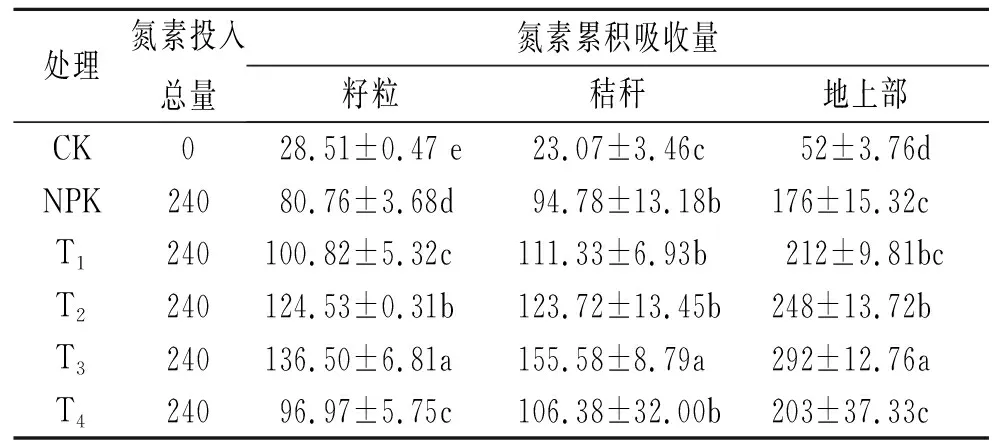

有机肥与化肥的配施明显促进了植株对氮素的吸收,与NPK处理相比(表3),基施有机肥等氮替代部分化肥增加了玉米籽粒和秸秆的吸氮量。且有机无机肥配施处理下的籽粒吸氮量与NPK处理差异显著,T1,T2,T3,T4处理较NPK处理相比,玉米籽粒的吸氮量分别提高了19.89%,35.14%,40.83%,16.72%,且T3处理吸氮量达到136.50 kg/hm2,显著高于其他施肥处理,较T1,T2,T4处理相比分别提升了26.14%,8.77%,28.96%,这表明当有机无机肥配施时,有机肥等氮替代化肥的比例为30%时对氮素向玉米籽粒的转运作用最大,使得玉米籽粒对氮素累积吸收的效果最好。而T1处理下的籽粒吸氮量与T4处理差异不显著,虽然与NPK处理相比有所提高,但相比T2,T3处理,T1,T4的提升效果并不显著。

玉米秸秆的吸氮量随施肥的变化较籽粒吸氮量随施肥的变化规律较一致,有机无机配施处理下的秸秆吸氮量较单施氮肥处理较高,且在有机肥等氮替代30%基施化肥时达峰值为(155.58±8.79) kg/hm2,并与其余施肥处理下的秸秆吸氮量差异显著,相比NPK,T1,T2和 T4处理,T3处理的秸秆吸氮量分别增加17.46%,28.44%,20.48%,31.62%,其余处理间的秸秆吸氮量差异不显著。

表3 不同施肥处理的玉米对氮素的累积吸收量 kg/hm2

因此,有机无机配施处理下的玉米地上部吸氮量显著高于单施化肥处理,且玉米地上部的吸氮量随有机肥配施比例的增加呈先增加后降低趋势,玉米地上部氮素平均积累量从大到小依次为T3(292 kg/hm2)>T2(248 kg/hm2)>T1(212 kg/hm2)>T4(203 kg/hm2)>NPK(176 kg/hm2)>CK(52 kg/hm2)。与NPK,T1,T2,T4处理相比,T3处理分别提高了39.90%,27.37%,15.01%,30.38%的吸氮量,即有机肥替代30%基施化肥时玉米地上部的吸氮量效果最好,表明有机肥化肥配施可以提高玉米地上部的吸氮量,但是存在一个最合适的有机肥替施比例,相较于其他不同施肥处理使得玉米对氮素的吸收效果更好。有机肥替施的比例过少或过多,对提高氮素吸收的效果都不显著,过多的有机肥配施反而一定程度上增加了氮素进入环境的风险,对环境污染造成潜在威胁。

2.3 不同施肥处理对玉米氮素利用率的影响

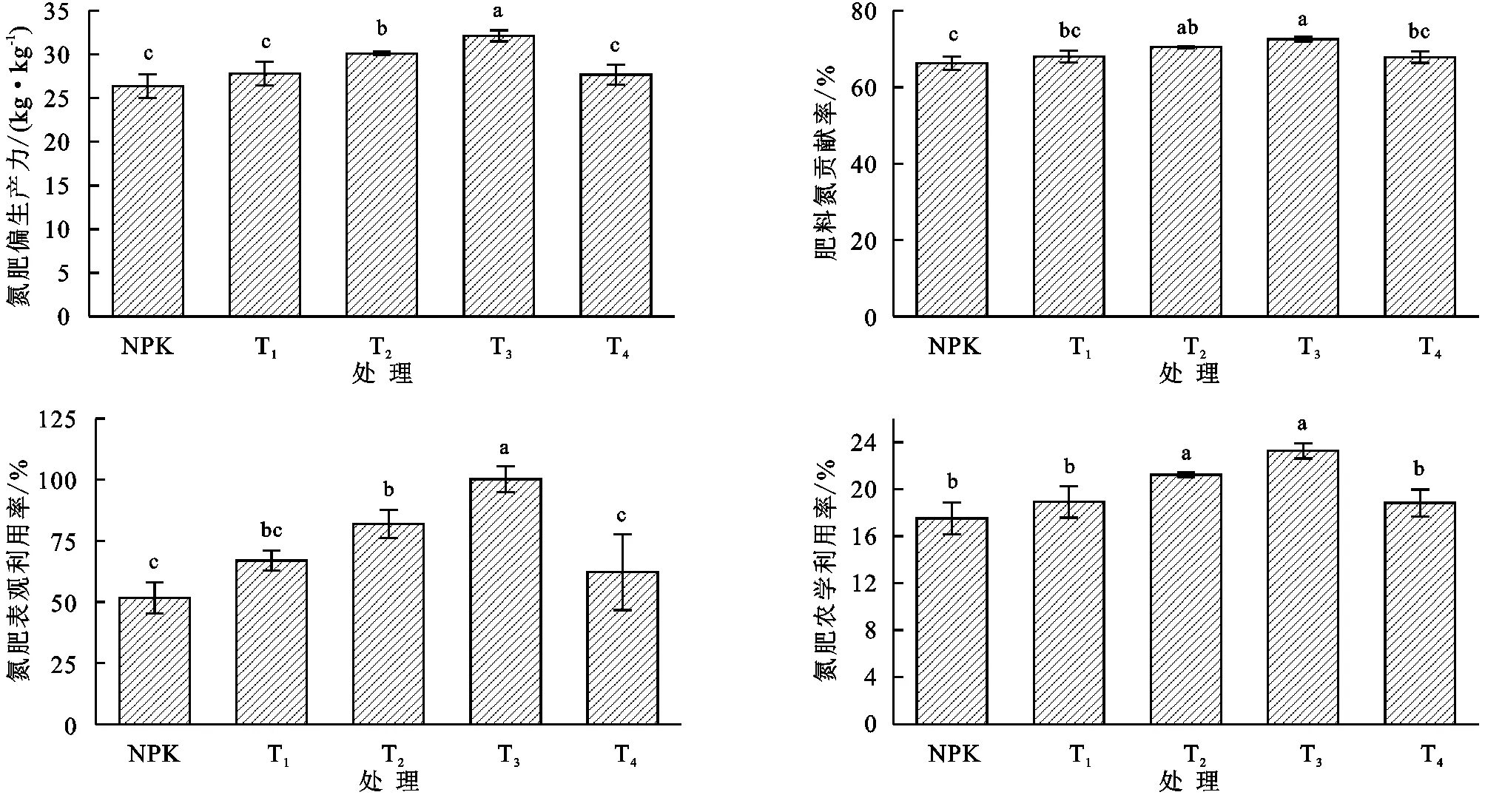

肥料氮偏生产力(PFPN,kg/kg)反映的是单位施氮量下所得的作物籽粒产量,是土壤肥力与肥料效应的一个综合指标。由图2可知,不同施肥处理下的PFPN大小是随着有机肥等氮替代基施化肥比例改变而变化的,随着替代比例增加,PFPN也增加。当替代比例为30%时PFPN达到极值,为32.13 kg/kg,但替代比例进一步增加时,PFPN开始下降,但仍高于NPK处理(该处理的PFPN最低,为26.38 kg/kg)。T3处理下的PFPN与其他施肥处理之间达到显著差异,而NPK,T1,T4处理之间差异并不显著。

图2 不同施肥处理玉米的氮素利用效率

氮肥贡献率(FCRN)指施氮量增加的产量占总产量的比率。各处理的FCRN随着替代基施化肥比例的提高而提高的,但当替代比例超过一定值后,FCRN开始下降。T3处理下的FCRN在所有处理中最高,为72.56%,与NPK,T1,T2,T4相比,T3处理下的FCRN分别提高了6.29%,4.56%,2.85%,4.67%。之后随着有机肥替施比例的增加,FCRN开始下降,但仍高于单施化肥的处理。

氮肥表观利用率(REN)表征的是作物对肥料中N的回收效率。不同施肥处理下的REN存在差异,REN随着等氮替代基施化肥比例的增加先增加而后降低。在所有施肥处理中,T3处理下的REN达100.21%,显著高于其他处理,T1,T2,T3,T4处理下的REN比NPK处理分别提升了29.53%,58.64%,94.02%,20.48%,说明有机肥替代部分基施化肥对提高氮素的利用率有显著的作用,而NPK与T4处理之间没有显著差异,说明单施化肥或有机肥替代比例过高都不利于作物对肥料中N的回收。

氮肥的农学利用率(AEN)一般用来表示施用氮肥后作物增产的多少。AEN随着等氮替代基施化肥比例的变化而变化,各处理下的AEN从大到小为T3(23.25 kg/kg)>T2(21.23 kg/kg)>T1(18.92 kg/kg)>T4(18.82 kg/kg)>NPK(17.50 kg/kg)。较NPK处理,T1,T2,T3,T4施肥处理下的AEN分别提高了8.11%,21.31%,32.86%,7.54%,说明用有机肥对基施的化肥进行等氮替代这种施肥模式对AEN有提升作用,替代比例达30%时的AEN最高。比较不同处理的AEN,其中每施1 kg的氮肥,T2,T3分别能获得21.23 kg,23.25 kg的玉米籽粒,且这两个处理的AEN显著高于其余几个处理。与T1,T4处理相比,T3处理分别增产18.62%,19.05%,说明用有机肥对基施的化肥进行等氮替代,需要在一定的范围内才能有最大氮肥农学利用率,对玉米的增产效果才最好。

3 讨 论

3.1 基施有机肥对化肥进行等氮替代对玉米产量和秸秆生物量的影响

从试验结果来看,等氮替代不同比例处理下的籽粒产量和秸秆生物量存在一定的差异。在该试验条件下,籽粒产量、生物量从大到小均为T3>T2>T1>T4>NPK。相比NPK,用有机肥进行替代的处理明显提高了玉米籽粒的产量,这可能因为有机肥施入土壤后有利于土壤团粒结构的形成,从而提高了土壤保水保肥以及供应玉米养分的能力。随着有机肥施入量的增加,籽粒产量也在增加,但基施有机肥等氮替代30%的基施化肥时提高的玉米籽粒产量最大,达7 653 kg/hm2。因此,从玉米籽粒的产量来看,基施有机肥等氮替代化肥的30%(T3)最能维持云南红壤地区玉米的高产,为该地区最适宜的替代比例。用有机肥进行替代的处理的秸秆生物量与CK相比有显著差异。T1,T2,T3,T4处理比NPK分别提高了2.16%,14.25%,21.76%,5.62%,这是因为有机肥和化肥的配施可以有效的提高作物的品质、优化产量结构、增加植株干物质积累。徐国伟等[24]的研究也表明,合理的施肥比例一定程度上可以提高叶片光合速率,为干物质的积累提供保障,所以有机无机肥合理配施能够增加叶面积和叶绿素含量,提高作物各生长时期叶片的捕光能力,提高光合性能,从而增加植株地上部的生物量积累。

在本试验中随着有机肥配施比例的增加,玉米籽粒产量和秸秆生物量均呈先增加而后又降低的趋势,可能是因为试验开展时候,土壤的肥力水平比较低,有化肥丰富的速效养分供应,对产量水平有很大的提升作用,有机肥等氮替代部分化肥后,改善了土壤中氮素循环的过程,促进了土壤养分释放,既保证了土壤长期的氮素供应,又满足了玉米长发育期间对氮素的养分需求,有利于作物产量的提升,所以随着有机肥替施比例增加,籽粒产量和秸秆生物量也在增加。有机肥含有大量的养分和有机质,所以施入后能提高土壤的含氮量,但因为有机质的矿质化作用进行较为缓慢,在短时间内释放出来的养分有限,所以作物被吸收的较少,提高作物产量的效果一般[25],所以替施有机肥比例过多时,有机肥养分效果发挥较慢,虽然有提高,但相对于适量的替代比例而言,籽粒产量和秸秆生物量有所减少。在玉米生长前期,因为有机肥肥效缓慢,所以作物吸收的大部分养分是由化肥提供的,在生长后期,有机肥开始释放氮素,能保证玉米籽粒的产量在一个较高水平[26]。大量研究[27-28]指出,利用有机肥对基施化肥进行等氮替代后的玉米能达到高产的目标。有学者通过指出有机无机肥配施能显著提升小麦、玉米产量,并且有机氮比例在25%时,小麦、玉米等能获得最高产[29-30],此时土壤能为植株稳定提供其生长发育所需的氮素,这与本试验所得结果基本是一致的,在本试验中有机肥等氮替代30%的化肥处理使玉米具有较高的籽粒产量秸秆生物量。

3.2 基施有机肥对化肥进行等氮替代对氮素吸收利用的影响

分析研究结果可知,不同处理下的玉米地上部吸氮量存在差异,均随基施有机肥比例的增加呈上升趋势,到达极值(T3)之后又开始有所下降,从大到小依次为T3(292 kg/hm2)>T2(248 kg/hm2)>T1(212 kg/hm2)>T4(203 kg/hm2)>NPK(176 kg/hm2)>CK(52 kg/hm2),说明有机肥对基施化肥进行等氮替代的处理可以增加玉米的吸氮量,这与周江明、高洪军等[31-32]的研究结果大致相同。有机肥、化肥的单独施用均能在一定程度上提高土壤供氮的能力,化肥供肥虽然见效快,但是后劲不足,而有机肥虽然见效慢,但肥效持久,所以二者共同施用既能快速给土壤提供氮素,又能将土壤里的有效氮保留,从而让作物更好的吸收利用[33]。当有机肥和化肥配施后,增加了微生物的活性,加速了土壤的供氮过程,使得微生物固定的氮素含量增加,一定程度上减少了氮素的浪费以及氮素进入环境造成环境污染的风险,使得土壤里的氮素能被作物充分吸收。随着有机肥比例的增加,土壤的供氮能力也增加,玉米地上部的吸氮量也在增加,但超过一定的比例就会下降。在本研究中,T3处理下的地上部吸氮量最高,达到了292 kg/hm2,显著高于另外几个施肥处理。当有机肥替施比例超过30%而继续增加有机肥时,吸氮量开始下降,且小于其他施肥处理。对基施化肥进行等氮替代处理下的PFPN,FCRN,REN,AEN均比NPK处理高,在所有有机肥化肥配施的处理中,T3处理下的PFPN,FCRN,REN,AEN最高,分别是32.13 kg/kg,72.56%,100.21%,23.25 kg/kg,说明在本试验中有机肥等氮替代30%的化肥的处理对氮素利用率最大。在本试验中随着有机肥配施比例的增加,PFPN,FCRN,REN,AEN也在增加,但当有机肥配施比例达到40%(T4)时,PFPN,FCRN,REN,AEN相较于T3处理有所降低,可能是有机肥过多,一部分被土壤微生固定,另一部分矿质化困难,使得养分供给较慢,所以植株对氮素的利用没有较好效果。在本试验中,REN较高是因为本试验地为玉米连作区,但本试验仅分析了当季玉米季氮素的利用情况,在种植前茬作物时,过多的氮肥被遗留在土壤中,然后被当季作物所吸收,使得所氮肥的表观利用率较高,这与张永春等[34]研究得出的结论是一致的。

综上,对不同肥力水平种植区的不同作物而言,有机无机肥配施的合适比例会随着土壤肥力情况和气候等条件的不同而改变。所以应该根据作物种植地区的地理情况、生长的特点以及对养分需求,选择适宜的施肥模式。在本试验中,有机无机肥配施处理适宜替代比例在30%左右玉米具有最高的产量和吸氮量,并且在该有机肥替施比例下的氮素利用效率最高,这与Shah等[30]的结果是一致的。利用有机肥对基施化肥进行等氮替代的施肥模式能较好地保证作物所需养分的均衡供应,不但有利于作物生长,而且对土壤氮供应过程起到协调作用,使肥效稳定而且持续较长时间。孟琳等[19]的研究也指出,有机肥的供氮方式是循序渐进的,这种缓但稳的供肥方式更适合作物根系对氮的吸收利用,而且还避免了过多的无机氮存在于土壤中而遭受挥发损失,造成资源浪费和环境污染等问题。

4 结 论

(1) 与NPK处理相比,不同比例有机肥替代基施化肥的处理能在一定程度上提高玉米籽粒、秸秆生物量量,且有机肥替代30%的基施化肥处理下的玉米籽粒产量和地上部生物量最高,分别达到7 653 kg/hm2,16 530 kg/hm2,较其他施肥处理有一定的显著性。

(2) 有机肥替代基施化肥的处理均提高了玉米籽粒和秸秆的吸氮量,不同施肥处理的玉米地上部分吸氮量变化规律为T3(292 kg/hm2)>T2(248 kg/hm2)>T1(212 kg/hm2)>T4(203 kg/hm2)>NPK(176 kg/hm2)>CK(52 kg/hm2),其中以有机肥替代基施化肥比例达30%时对玉米氮素的积累作用最显著,而有机肥替施的比例过少或过多对提高玉米对氮素吸收的效果都不明显

(3) 与CK,NPK处理相比,有机肥替代基施化肥的处理均提高了PFPN,FCRN,REN,AEN,其中T3处理下的PFPN为32.13 kg/kg,FCRN为72.56%,REN为100.21%,AEN为23.25 kg/kg,说明在本试验中有机肥等氮替代30%的基施化肥更加适合云南红壤坡耕地的玉米种植,不仅氮素的吸收利用率最高,而且减少了氮肥资源的浪费。