湘中低山丘陵区土壤侵蚀时空变化及其对环境干扰的响应

2022-08-25周婧,吴利

周 婧, 吴 利

(玉溪师范学院 地理与国土工程学院, 云南 玉溪 653100)

土壤侵蚀是世界上主要的环境问题之一,会导致土壤肥力下降、土地退化、生物多样性降低等一系列问题[1-4]。中国是世界上土壤侵蚀程度最严重的国家之一[5],遭受土壤侵蚀的面积约360万km2,占国土面积的37%[6],这已严重威胁到区域生态环境和社会经济的可持续发展。因此,掌握土壤侵蚀量时空动态变化规律和成因,对优化国土空间开发格局和推进生态修复具有重要意义。

目前,土壤侵蚀问题在诸多学者的关注下,已经取得了很多成果,主要集中在土壤侵蚀量的估算和影响因素2方面。从估算方法来看,通用土壤流失方程(USLE)和修正通用土壤流失方程(RUSLE)得到了广泛的应用,已在我国黄土高原、南方红壤低山丘陵区、广东省、江西省等地被用来计算土壤侵蚀量[7-10]。但该模型的运用并不完全符合我国陡坡土壤侵蚀的特点,也忽略了水土保持措施的效益。基于此,刘宝元在改进USLE和RUSLE模型的基础上,提出了适用于中国坡面侵蚀的较为成熟的、结构简单、参数易于获取的CSLE模型[11]。在影响因素上,土壤侵蚀受自然因素和社会因素的共同影响[12-13]。现有研究侧重于探究降雨、坡度等自然因素[14-16]和土地利用方式等[17-18]人类活动对土壤侵蚀的影响。如自然因素上,现有研究主要在探讨降雨强度、植被覆盖度、地形等因素对土壤侵蚀的影响[19-21]。人类活动上,蔡卓杰等选取7个人类干扰指标探究了广西人类活动对土壤侵蚀的影响[22],魏艳红等探讨了不同土地利用方式对土壤侵蚀的影响[23]。由此可知,虽然现有研究在涉猎自然或人为因素对土壤侵蚀的影响,但自然环境和人类活动的共同作用会怎样影响土壤侵蚀?在多大程度上影响土壤侵蚀?这都是亟需回答的问题。因此,开展环境干扰对土壤侵蚀的影响研究,对于从决策层面上减小土壤侵蚀,保护生态环境具有重要作用。

山地丘陵区受地形起伏、地质构造、工程建设及城镇化建设等因素的影响,发生的土壤侵蚀尤为严重[24]。湘中低山丘陵区作为中国水土保持区划中的三级区,2015年该区域水土流失面积约占区域总面积17.6%。基于此,本文以湘中低山丘陵区为研究对象,综合运用CSLE、熵权TOPSIS、障碍度模型等分析方法,剖析湘中丘陵区2000—2015年土壤侵蚀的时空变化和诊断土壤侵蚀风险的障碍因素并提出针对性建议,旨在为促进生态经济高质量发展提供决策依据。

1 研究区概况

湘中低山丘陵区地处湖南省中部和东部,根据湖南省水土保持规划(2016—2030年)的划分,该区域共包括58个县级行政区,土地总面积共8.64万km2。研究区为亚热带湿润季风气候区,降水多在1 200 mm以上,若发生持续性暴雨,广泛分布的花岗岩则易崩解、悬移,从而形成严重的地质灾害;境内地形以低缓的丘陵山地为主,土壤以红壤为主,土层深厚,黏性大,渗透性差,通气性不好,红壤抗蚀性弱;境内植被类型以亚热带常绿、落叶阔叶混交林为主,人工林林种单一,在衡阳盆地、娄邵丘陵区的分布则十分稀少;此外,该区域多处长株潭城市群及周边地区,人口稠密,农业生产活动密集、矿产资源开发、交通建设等导致人为水土流失严重。可见,该区域的水土流失受自然和人为双重因素的影响。在二者的共同作用下,2015年该区域轻度和中度水土流失面积分别占水土流失总面积的72.54%和19.88%,其中崩岗和沟蚀严重的地区年平均土壤侵蚀模数可高达 10 000 t/km2,这不仅影响了地表生产力,还恶化了生态环境,更严重制约着该区域社会经济的可持续发展。因此,解析湘中丘陵区土壤侵蚀的影响因素和剖析其影响程度十分必要,这可为推进生态文明建设提供依据。

2 研究方法

2.1 数据来源及处理

地表起伏度、沟壑密度、>15°坡度面积比等地形地貌数据主要是基于GIS中的地形分析工具提取DEM数据(分辨率为30 m)得到[25];多年平均降雨量、耕地有效灌溉面积、人口密度、人均GDP、土地垦殖率等数据来源于湖南省统计年鉴(2006—2016年)及各县的政府网站;水土协调度和食物生产价值主要是基于耕地面积数据计算得出;土地利用类型数据主要依托地理国情监测云平台(http:∥www.dsac.cn/),以 5月下旬至 6月中旬的Landsat TM/ETM遥感影像(分辨率为30 m)为数据源,采用人机交互目视判读[26],并结合中国科学院土地资源分类系统,将土地利用类型划分为耕地、建设用地、林地、草地、水体和未利用地6类[27]。

2.2 土壤侵蚀量估算

本研究运用刘宝元[11]教授提出的CSLE模型估算研究区的土壤侵蚀量。计算公式如下:

M=R×K×LS×B×E×T

(1)

式中:M为年均土壤侵蚀模数〔t/(km2·a)〕;R为降雨侵蚀力〔MJ·mm/(t/(km2·a))〕;K为土壤可蚀性因子〔t/(km2·a·hm2·MJ·mm)〕;LS为坡度坡长因子;B为生物措施因子;E为工程措施因子;T为耕作措施因子。

降雨侵蚀力(R)是指降雨对土壤侵蚀的作用能力,与降雨总量、降雨历时、强度、终速、降雨粒径等有关[28]。由于降雨侵蚀力难以直接测定,本文基于对各种算法的比较及数据获取情况,采用周伏建等[29]在我国南方地区提出的降雨侵蚀力估算简易方程:

(2)

式中:Pi为月降雨量(mm)。

土壤可蚀性(K)的测定使用较为普遍的模拟方法是Williams等[30]建立的侵蚀/生产力影响模型(EPIC),具体算法如下:

(3)

式中:CLA,SIL,SAN和C分别为黏粒、粉粒、砂粒和有机质含量(%);SNI= 1-SN/100。

坡度坡长因子(LS)的计算公式如下:

LS=(L/72.6)m×(65.41sinθ+4.56sinθ+0.065)

(4)

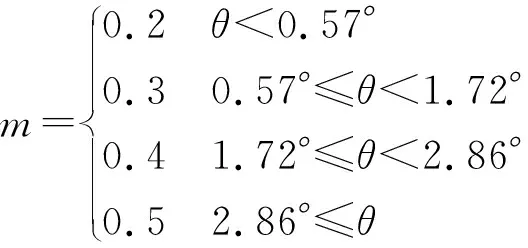

式中:LS是坡度坡长因子;L是坡长(m);θ是坡度(°);m是坡长指数,随坡度而变。

(5)

生物措施因子(B)[31]主要是将土地利用类型数据与植被盖度数据相结合,将对应的土地利用栅格结合《第一次水利普查成果丛书》进行赋值计算,见表1。

表1 生物措施因子B取值

植被覆盖度(FVC)是由归一化植被指数(NDVI)计算得到:

(6)

式中:FVC代表植被覆盖度(%);NDVI为归一化植被指数;NDVImax和NDVImin为最大和最小的NDVI值。

工程措施因子(E)是指通过修建梯田、拦河坝等工程来改变地形,从而减少径流和土壤流失[31]。公式如下:

(7)

式中:E为梯田因子在耕地中的平均值;St1为梯田面积;Et1为梯田的因子值;St2为耕地面积。

耕作措施因子(T)主要是通过农业耕作行为的改变,从而减少或防治土壤侵蚀。通常采用中国农业区划图和水土保持工程措施因子中的数据对耕作措施因子进行赋值得到[32]。

2.3 CSLE模型估算可行性验证

由于缺乏实测数据,本研究将湖南省水土保持规划(2016—2030年)中2015年平均土壤侵蚀模数的统计数据和CSLE模型的模拟得到的湘中红壤丘陵区平均土壤侵蚀模数进行比较,得到模拟结果和统计值间的相对误差为6.89%,反映出了CSLE模型模拟精度高达93%,说明CSLE模型在湘中红壤区模拟土壤侵蚀量的可行性,这也进一步说明了本研究可利用CSLE模型模拟的结果进行分析。

2.4 土壤侵蚀综合指数

土壤侵蚀程度反映区域水土流失现状,基于土壤侵蚀量的估算和SL190-2007中土壤侵蚀的分级标准[33],以土壤侵蚀综合指数(INDEX)作为因变量,从而反映土壤受侵蚀的强烈程度,其计算公式如下:

(8)

式中:Aij为第i类第j级土壤侵蚀强度面积比例;Wij为第i类第j级土壤侵蚀强度的分级。

2.5 指标选取及依据

为探究自然和人为变量对土壤侵蚀的影响,基于前人已有的研究基础,结合研究区的实际,本研究共选取了10个环境干扰指标。其中,自然环境干扰包括地表起伏度X1,沟壑密度X2,多年平均降雨量X3,林草覆盖率X4,>15°坡度面积比X5共5个指标,人为环境干扰包括人口密度X6,水土协调度X7,人均GDPX8,食物生产价值X9,土地垦殖率X10共5个指标。

其中,选择地表起伏度X1是由于研究区相对高差达1 964 m,地势起伏大,容易发生水土流失;沟壑密度X2可衡量地表破碎度,对水土流失监测及规划具有重要意义[34];降雨X3是水土流失的重要诱发因子[35],而植被覆盖X4可以缓冲降雨对地表的冲刷力,增强地表物质的稳定性;坡度X5主要从径流侵蚀、土壤入渗[36]的土壤抗蚀性等方面影响土壤侵蚀过程。社会经济条件对水土流失的作用具有双向性,本研究基于前言已有的研究基础,通过人口密度、人均GDP因子反映区域经济和城镇化发展水平的差异;此外,研究区为中国重要的农产品主产区,农业生产活动对土壤侵蚀有一定影响。因此,本研究选取水土协调度X7(耕地有效灌溉面积占耕地面积)、食物生产价值X9,土地垦殖率X10这3个指标用于反映农业生产活动对土壤侵蚀的影响[36]。

2.6 熵权TOPSIS

熵权TOPSIS法是一种基于多属性问题的统计方法。首先利用熵权法确定各指标权重,再根据逼近理想值的思想,比较各指标与正、负理想解的接近程度进行方案的优劣排序,从而更为客观地反映评价对象的水平[37]。

设共有m个评价对象,每个评价对象有n个评价指标。设X=(xij)m×n为由各区域各指标组成的矩阵,其中xij表示第i(i= 1, 2, …,m)个区域的第j(j= 1, 2, …,n)个指标值[38]。记xj为矩阵X的第j列。熵权 TOPSIS的具体分析步骤如下:

(1) 数据规范化。数据规范化处理有利于消除各指标量纲差异对计算结果准确性的影响,计算如下:

(9)

(10)

式中:yij为指标标准化后的值;maxxj、minxj分别为同指标下所有样本的最大值和最小值。

计算输出熵:Ej=E(yj)/lnmj=1, 2, …,n

(11)

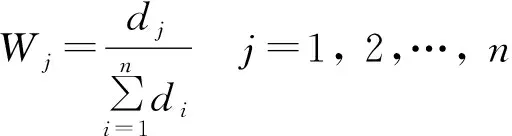

计算指标的差异度:dj=1-Ejj=1, 2,…,n

(12)

(13)

(3) 构造加权规范化矩阵V。基于(2) 中构造的熵权,对(1) 规范化后的数据进行加权,构造如下加权规范化矩阵:

(14)

式中:V为评价矩阵;wmn表 示第i个指标第j年的原数值;ymn表示第m个指标第n年的权重。

(4) 确定正/负理想解。正/负理想解是理想的最佳/最劣方案,基于第(3) 步,正理想解V+和负理想解V-被定义如下:

(15)

(16)

式中:V+表示正理想解;V-表示负理想解;maxvij表示不同指标的最优解;minvij表示不同指标的最差解。j∈J表示第j年的指标规范后的数据值集合J。

(17)

式中:i=1, 2, …,m。

(6) 计算相对贴近度Ci

相对贴近度Ci的大小可以反映评价对象当前状态与其最优状态的贴近程度。计算如下:

(18)

2.7 障碍因素诊断模型

土壤侵蚀风险评价的目的在于知现状谋未来。为此,本研究建立土壤侵蚀风险障碍因素诊断模型[39],诊断土壤侵蚀风险障碍因子,并提出相应的改进策略。

(19)

式中:Ni为指标障碍度;Mi为指标贡献度,值为熵权法修正后指标层第i项指标综合权重;Si为指标偏离度;Xi为第i项指标归一化值,Si=1-Xi。Ni数值越大,说明该项指标对降低土壤侵蚀的阻碍作用越大。

3 结果与分析

3.1 土壤侵蚀时间变化特征

基于CSLE模型计算得到湘中红壤区2000—2015年土壤侵蚀模数。2000—2015年湘中红壤区土壤侵蚀量显著减小(图1),平均侵蚀模数从2000年的968.98 t/(km2·a)下降到2015年的482.09 t/(km2·a),约下降了49.75%。从不同侵蚀强度等级来看,2000—2015年湘中红壤区土壤侵蚀主要以微度和轻度侵蚀为主。其中,微度侵蚀面积占总侵蚀面积的比重呈上升趋势,2015年和2000年相比,侵蚀面积占比约增长了27.50%;而轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈侵蚀、剧烈侵蚀的面积占比呈现不同程度的下降趋势,轻度侵蚀面积占比减少最大,减少率为22.70%。这与2000年以来退耕还林工程实施中更加注意植被保护和恢复,以及水土保持资金投入的增加有关[8,40],因为现有研究表明“退耕还林”政策的实施能有效降低极端降雨对土壤的侵蚀,能够提升研究区的水土保持效益[40-41]。

图1 2000-2015年土壤侵蚀时间变化

3.2 土壤侵蚀空间变化特征

根据2000—2015年湘中丘陵区不同侵蚀强度等级的空间分布图(图2),可以看出15 a来土壤侵蚀强度在空间分布上有显著差异,高值区主要集中在湘中丘陵区的西南部,主要是由于该区域位于湖南省的罗霄山脉地段和雪峰山脉地段,地形以山地为主,海拔多在1 000 m以上,且暴雨强度大,多年平均降水量在1 350 mm左右,易引发崩岗,造成较高的土壤侵蚀危险性。同时,罗霄山脉地段矿产资源丰富,是湖南省重点开发区,城镇化率高,人口密集,且78.27%的区域人口密度高于平均值,70%以上的区域植被覆盖率低于平均值,高强度的人为活动和较低的植被覆盖率加剧水土流失。而2000—2015年,土壤侵蚀在空间上均以微度侵蚀(占土壤侵蚀总面积的54%以上)为主,主要分布在湘中红壤丘陵区的西部,2015年、2000年相比,微度侵蚀的空间分布面积约增加50.77%,轻度、中度、强烈、极强烈侵蚀的空间分布面积约减少了162.57%,145.24%,57.82%,54.99%,54.97%,这离不开水土流失治理措施的采取和落实。从58个县(市、区)的土壤侵蚀模数看,2000—2015年,有18~20个县(市、区)的平均土壤侵蚀模数高于平均值,最高的是涟源市(娄底)和新宁县(邵阳),最低的是祁阳县(永州),这主要是由于娄邵丘陵区植被十分稀少,加上人为的陡坡垦殖,导致土壤遇水极易发生崩塌和沟蚀。

图2 2000-2015年湘中丘陵区不同侵蚀强度分布

3.3 环境干扰对土壤侵蚀的影响

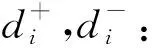

在选取的10个环境变量中,信息熵值均在0.85以上,说明自然和人为干扰系统的无序度较高(表2)。在人为干扰维度中,发现2000—2015年对湘中红壤区土壤侵蚀影响最大的是人口密度X6(0.296 7)、食物生产价值X9(0.176 9)和人均GDPX8(0.154 3),在自然干扰维度中, >15°坡度面积比X5(0.115 2)和地表起伏度X1(0.090 9)对土壤侵蚀的影响最大,这与蔡卓杰等人在探究广西人类活动对土壤侵蚀的影响中得到的结论类似[22]。这主要是由于人是社会经济活动的主体,随着城镇化的不断扩张,人口增长、人口密度增大,人类对自然环境和资源的干扰增强,因此人口密度对湘中丘陵区土壤侵蚀影响是最大的。但总体来讲,农村人口在总人口中仍然占有相当大的比重,为获取生产生活资料和提高食物生产价值,即使在丘陵地形较为限制的条件下,仍然会在>15°坡耕地上进行农业生产活动,这样会进一步增加人为活动对土地的扰动,影响土壤侵蚀。这与黄栋等人在江西省社会经济因素对区域土壤侵蚀的影响中得到的结论相似[13]。

根据风险等级划分标准,将土壤侵蚀风险相对贴近度划分为4级(图3),分别为较大风险区、一般风险区、较小风险区和微小风险区。其中,较大风险区和一般风险区共包括39个县(市、区),主要分布在湘中红壤丘陵区的中部偏南地区,约占总县(市、区)数量的67.25%,主要分布在湘中红壤丘陵区的东部,这是人为和自然因素交互作用导致。一方面,该区域暴雨强度大,容易引发崩岗和土壤流失;另一方面,该区域农业活动密集,农业生态系统服务价值低[26],这使得坡耕地、经济林下水土流失严重[42]。因此,该区域应大力推广水土保持型经济农业的发展,在保证居民收益的同时促进生态防护,改进农业技术,完善农业开发的配套基础设施,实施农业精细化管理,优化生态农业环境,如通过施用有机肥等土壤改良剂提高土壤肥力,修复土壤[43-44],降低水土流失易发性,提高生态系统稳定性,实现经济发展与环境保护的双赢目标。

表2 环境干扰系统各指标的权重

图3 土壤侵蚀风险等级区间划分

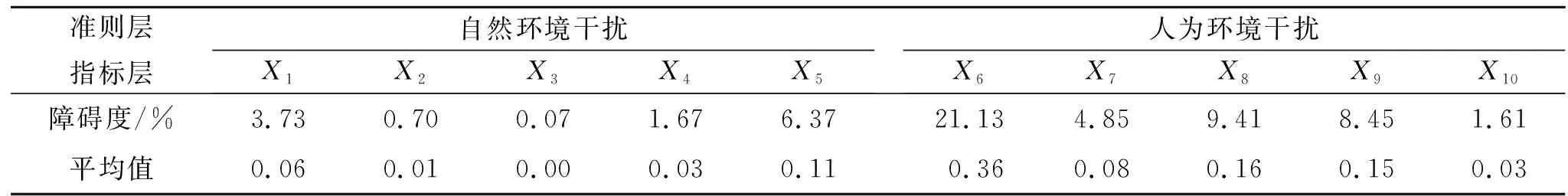

3.4 土壤侵蚀风险障碍度诊断

依据障碍诊断模型,对 2000—2015年土壤侵蚀风险准则层障碍度进行排序(表3),发现人为因素>自然因素。自然和人为障碍度均值分别为21.64%和78.36%,人为障碍度对土壤侵蚀的影响是自然障碍度的3.62倍。从指标层来看,障碍度排名位于前6位的指标由高到低依次排序为X6,X8,X9,X5,X7,X1,即将人口密度、人均GDP、食物生产价值、>15°坡度面积比、水土协调度、地表起伏度其作为本研究土壤侵蚀风险的主要障碍因子。全球范围的研究表明,土地利用/覆盖变化引起的土壤退化,导致全球土壤侵蚀面积增加了大约 60%[45-46],并且人类活动对土壤侵蚀的影响往往会高于气象因素[47-48],而该结论仍然适用于湘中红壤低山丘陵区,即人口密度、人均GDP、食物生产价值等人类活动因子对土壤侵蚀的障碍是要高于>15°坡度面积比等自然因子的。

表3 湘中红壤丘陵区土壤侵蚀风险障碍度及排序

从58个县(市、区)的障碍度来看(图4),X1—X10的指标障碍度中,有44.83%~74.14%的县(市、区)低于平均值。X5和X8的障碍度最高区域分别是株洲市的芦淞区和邵阳市的北塔区,障碍度分别为0.09%和0.23%,而X1,X2,X3,X4,X6,X7,X9和X10的障碍度最高区域是衡阳市的南岳区、衡南县和石鼓区,障碍度介于0.00%~0.56%,这主要是由于该区域主要位于湘江流域中游地段,耕地面积约占总面积的40.8%,农业生产活动密集,农业人口占比大,土地垦殖率和食物生产价值较高。同时,该区域地处衡邵阳丘陵盆地,受山脉的阻挡,是典型的少雨区,在发展经济和保护生态的权衡过程中,更多注重进行城镇开发、矿产资源开发、交通建设等人类活动发展经济,较少对裸地等土地利用类型采取植树种草和矿山修复等生态保护活动,导致林草覆盖率较低[8],生态环境逐步恶化,这些均构成了土壤侵蚀的主要障碍。

图4 指标障碍度最高区域空间分布和低于平均值的县区数量

4 结 论

2000—2015年湘中低山丘陵区土壤侵蚀以微度侵蚀为主,面积占比在50%以上;土壤侵蚀流失量呈减小趋势,约下降了49.75%;土壤侵蚀强度和风险在空间上有显著差异,高值区主要集中在湘中丘陵区西部和南部;土壤侵蚀主要是由人为干扰引起的,其贡献率为73.76%,是自然干扰障碍的3.62倍。未来应遵循自然地理格局,坚持自然恢复为主,避免过度人为干扰,依土壤侵蚀程度分区采取科学的水土保持措施。研究结果可为国土空间生态修复和水土保持规划提供借鉴。