与海南岛秋季暴雨有关的一类热带中尺度涡旋的动力学分析

2022-08-24吴俞李国平冯文

吴俞,李国平,冯文

(1.海南省南海气象防灾减灾重点实验室,海南 海口 570203;2.海南省气象台,海南 海口 570203;3.成都信息工程大学,四川 成都 610225)

1 引 言

近年来海南岛秋季暴雨引起了很多学者的关注和研究[1-10],很多研究表明造成海南岛秋季暴雨的主要环流形势为:南亚高压中心位于南海对流层上层,高层稳定的辐散区利于海南岛对流层中低层的对流发展和维持,中纬槽后冷高压、南海中北部暖性低压扰动和副热带高压三者之间的相互作用,使得南海北部地区南北向和东北-西南向气压梯度加大,诱发偏东低空急流,这支偏东低空急流直接造成了海南岛东部的强降水。其中南海的低值系统作为影响海南岛秋季暴雨的最主要的天气系统之一,其强度和中心位置与降水的强弱密切相关[6],以往的研究多侧重偏东风低空急流及其伴随的中小尺度系统问题,对南海的热带低值系统的发生发展探讨并不多,事实上统计发现热带低值系统少数发展成热带气旋,大部分在热带扰动的阶段,水平尺度为300~400 km,且移速慢,维持时间长,在为数不多的动力学研究中,采用的方法基本是涡度方程等,如Fu等[11]通过对2010年10月发生在海南岛的秋季特大暴雨个例,专门对造成暴雨的主要系统即热带中尺度涡旋通过涡度、螺旋度和涡旋动能收支的诊断,分析涡旋系统长期维持的机制,这对认识与海南岛秋季暴雨有关的热带中尺度涡旋奠定了一定基础,但是这类涡旋的非线性动力学研究仍较少,这就影响到对其发生发展机理的认识,从而制约了对其移动及天气影响的预报水平的提高。由于该个例是海南岛秋季暴雨最典型的代表,本文将继续以其为例子,从中尺度系统中惯性重力内波的线性及非线性动力学探讨热带中尺度涡旋的生成和发展问题。

众所周知,惯性重力内波在中尺度系统的发生发展中起到一种触发机制,特别在类似台风、西南涡、高原涡等中尺度涡旋系统,惯性重力内波对系统的能量和动量的传输有很重要的作用。国内对惯性重力内波在大气中的动力学特征研究经历了线性求解到非线性求解的过程[12-16],得到了惯性重力内波的很多重要性质:如覃卫坚等[17]指出惯性重力波强度随垂直风切变的增大而增大,急流是最重要的惯性重力波波源,另外惯性重力波强度随着大气背景流场绝对涡度增大而增大;贺海宴等[18]指出背景流场的急流区总是有利于向急流右侧方向传播的惯性重力内波的发展;陈忠明[19]在研究西南低涡时指出在潮湿不稳定层大气中,惯性重力内波的不稳定发展是西南涡发生发展的一种物理机制;黄思训[20]指出当有外界热源强迫时非线性惯性重力内波才会产生孤立波解;李国平等[21-24]利用相平面分析法探讨了热源强迫下非线性惯性重力内波的两类有意义的孤立波解,其中的奇异孤立波解可以很好地解释高原涡眼和暖心结构;卜玉康等[25]指出台风可以视为惯性重力内孤立波,当振幅和波宽越大时系统就越强,波速越大,但在层结越稳定,纬度越高时,波宽越小系统越弱。

本文将试图把惯性重力内波发生发展的动力学问题与造成2010年10月海南岛特大暴雨的热带中尺度涡旋的生成发展联系起来,主要研究内容分为以下部分:(1)对热带中尺度涡旋的环流背景及云图演变做简要分析;(2)从惯性重力波方程组出发,通过线性求解探讨热带中尺度涡旋形成;(3)在z坐标下利用相平面求解非线性惯性重力内波的KdV方程,探讨热带中尺度涡旋发展维持的动力学机制。本研究可为理解海南岛秋季暴雨影响系统的发生发展机理提供了新视角。

2 热带中尺度涡旋的环流背景及演变

2.1 天气背景

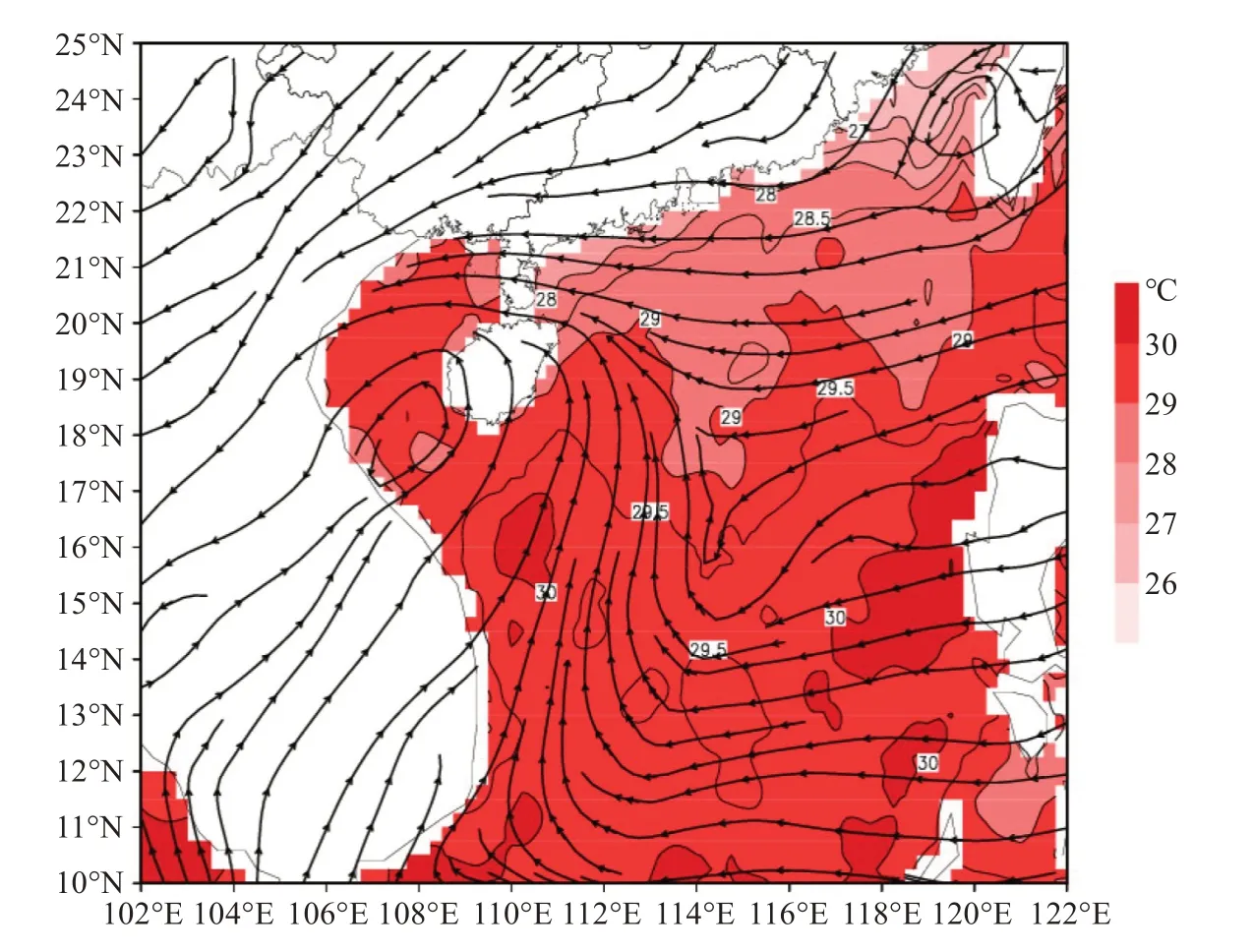

2010年9月30日12时—10月8日12时(世界时,下同),海南岛出现了持续9天的大范围的强降水过程。汪汇洁等[10]将此次持续性的强降水分为三次过程,其中第二次过程(10月3—6日)中,仅5日海南岛东部的琼海市日降水量就达701.9mm,突破历史极值,而造成该阶段强降水的主要天气系统正是热带中尺度涡旋。从图1a~1f即5日00时—10日00时的高低空要素场的演变来看,5日在热带中尺度涡旋形成阶段,即在中南半岛东北部至海南岛西南部有气旋性扰动生成,200 hPa高空急流位置在25°N附近,500 hPa中纬西风大槽已经东移出海,我国大陆受槽后西北气流影响,副热带高压主体在西北太平洋,但是其反气旋环流场依然是西伸至华南到中南半岛北部(图略),地面冷高前缘南下至海南岛北部,可见热带中尺度涡旋的形成是多尺度天气系统相互作用的结果;6—8日,热带中尺度涡旋发展成了闭合的涡旋环流,且持续维持了3天[11],期间东侧的副高、低层弱冷空气的持续维持、以及高空急流位置向南摆动,在海南岛的对流层上层呈现反气旋性辐散气流等都是热带中尺度涡旋发展维持的主要环流背景;9—10日,随着西风槽减弱,地面冷空气也相应减弱,同时副高东退减弱,高空急流位置再次北抬,多尺度天气系统的相互作用减弱,所以热带中尺度涡旋也逐渐减弱消散。

图1 2010年10月5日00时(a)、6日00时(b)、7日00时(c)、8日00时(d)、9日00时(e)、10日00时(f)200 hPa急流≥20 m/s(绿色虚线)、500 hPa高度场(单位:dagpm,红色)、850 hPa流场(黑色流线)、925 hPa急流≥12 m/s(紫色虚线)和海平面气压场(蓝色)

2.2 热带中尺度涡旋的云图演变

图2a~2h通过FY-2E红外云图的云顶亮温TBB展示了热带中尺度涡旋形成、发展和稳定期间的云团变化,其中图2a展示了10月5日00时在闭合涡旋形成前云团已经出现了外围螺旋云状雏形,主要密闭云区分布在涡旋中心附近,覆盖海南岛东南半部及近海海面,TBB的最小值小于-72℃,表明对流上升运动非常强烈(高达100 hPa),到了10月5日06时热带中尺度涡旋发展成热带低压且云团外围螺旋云状更加明显(图略)。从10月5日12时(图2b)—6日12时(图2c~2d),可以看到云团有短暂的减弱趋势,特别是6日12时云团范围最小,TBB最弱,Fu等[11]指出可能与当时的水汽供应较弱有关。尽管如此,由于有利的天气背景条件,特别是热带中尺度涡旋与大陆冷高压间形成的低空偏东风急流,在海南岛东部地形作用下激发出的中小尺度系统又有利于云团很快得到重新发展并维持,这从图2e的7日00时云图可以看出在海南岛的东部近海海面TBB值再次减小,对流加强,并较长时间维持在海南岛的东部陆地及近海海面(图2f~2h),这也是造成海南岛东部特大暴雨的主要降水云团。另外值得一提的是Fu等[11]还指出在热带中尺度涡旋发展稳定期间,热带东风波的活动并不明显,因此,热带中尺度涡旋与东风波相关的涡流有所不同,这为本文后面的分析埋下伏笔。

图2 2010年10月5日00时(a)、5日12时(b)、6日00时(c)、6日12时(d)、7日00时(e)、7日12时(f)、8日00时(g)、8日12时(h)FY-2E红外云图的云顶亮温TBB(℃)

3 热带中尺度涡旋的动力学分析

从图1和图2的环流场和卫星云图演变可以看出热带中尺度涡旋生成、发展、稳定和消散过程与周围的天气系统密切相关,因此本文建立中尺度惯性重力波的动力学方程组,试图用线性和非线性求解方法探讨热带中尺度涡旋发生发展的热力、动力物理机制。

3.1 热带中尺度涡旋的生成阶段——线性分析

本文针对热带中尺度涡旋为中尺度运动的特点,考虑大气运动不满足静力平衡关系,并根据感热和对流凝结潜热加热的特点,设热源强迫Q=Q S+Q L,其中假设海洋感热Q S=Q0=常数,凝结加热的参数化公式为Q L=ηw,为大于0的加热系数,本文设为常数)采用z坐标系,只考虑二维问题(y-z面),忽略摩擦作用及扰动东西向的变化,热带低纬度采用β平面近似,则可建立如下形式的大气方程组(即惯性重力内波方程组):

其中u代表纬向风,v代表经向风,w代表垂直速度,ρ0代表空气密度,P'代表气压的扰动项,ρ'代表密度的扰动项,g代表重力加速度,N2=-是大气层结稳定度参数[26](布伦特-韦赛拉频率,也称浮力频率,N2>0表示层结稳定,反之则不稳定)。

从前面的分析可知在热带中尺度涡旋的闭合环流形成之前(10月5日06时前)都是呈现东风波动形态,在此流场背景下,假设东风气流具有水平和垂直切变,温度场在南北方向有差异,即设=,由于只是东风气流上的扰动,因此方程组(1)~(5)可以用微扰法进行简化,得到线性方程组(6)~(10):

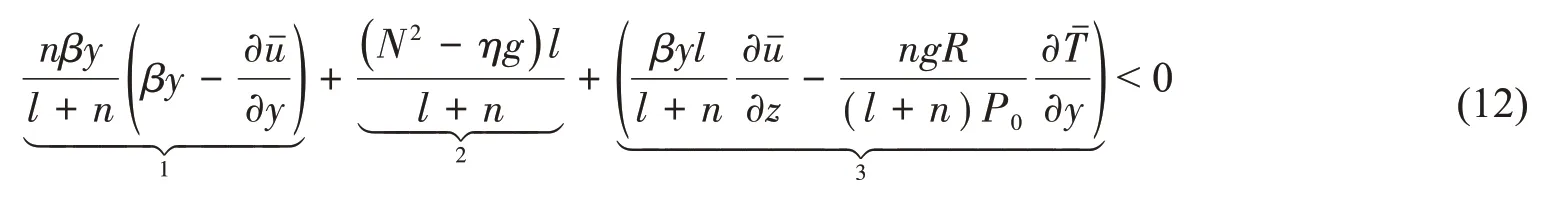

其中利用状态方程P=ρRT对ρ进行了替换,最后利用行波法[12,27]求得扰动的增长率即惯性重力波不稳定的增长率为:

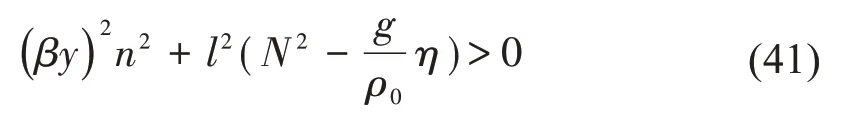

式中n代表垂直波数,l代表水平波数,式(11)中可以看出惯性重力内波不稳定发展的条件,即有利于热带中尺度涡旋生成条件是:

式(12)分3项进行讨论:第1项中括号内为绝对涡度,要满足该项小于0,应在大陆冷高压和副热带高压南侧的东风切变大值区(图3a中相应位置也体现了是水平风切变负值最大的区域),且风切变越大越有利于涡旋系统的形成;第2项反映了当大气层结越不稳定(N2<0),积云对流加热越大,越有利于涡旋系统的发生发展,图3b中反映了当时的大气层结均是不稳定的,特别是在20~22°N附近层结最不稳定,由于η总是大于0,所以-ηg总是小于0,在当时的大气环境背景下,第2项是非常容易满足小于0的条件的;第3项要小于0,有利的条件是,即在东风流场背景下,要求东风随高度增加,温度随纬度增加,图3c可以看出,当时的温度场基本呈现北冷南暖的分布,但是在中南半岛以山脉居多,地形作用导致中低层的大气温度呈现北暖南冷,有利于满足,配合图3d,是沿着19°N的风在经向上的垂直切变,可以看出满足基本在700 hPa以下,且风切变最大值区(低空急流)自西向东的高度呈下降趋势,这与温度的水平分布有关,热层风的方向决定了uˉ风垂直方向上的分布,正是水平温度梯度(热层风)和风垂直切变的相互制约关系,如果要满足第3项小于0,在当时的流场和温度场背景下,要求南下的冷空气强度不宜过强,因为冷空气越强,这种北冷南暖的温度纬向分布更容易使,即使像中南半岛的高海拔地区也会使得南北的温差减小,甚至呈现北冷南暖的分布,这对于第3项小于0是不利的,而当时弱冷空气的天气背景是有利于热带中尺度涡旋的生成和发展的,而冷空气强度的阈值到底多少,本研究将另外通过数值试验进行分析。

图3 a.2010年10月4日03时500 hPa等高线(红色实线,单位:dagpm)、850 hPa等高线(蓝色实线,单位:dagpm)、区(500 hPa紫色虚线、850 hPa绿色虚线,单位:10-5s-1)、850 hPa流场(黑色流线,单位:m/s)叠加图;b.沿110°E N 2<0的纬向垂直剖面(单位:10-4s-2);c.850 hPa的等温线(红色实线,单位:℃)、(绿色虚线,单位:℃/m3)和流场(黑色流线,单位:m/s)叠加图;d.沿19°N<0的(单位:10-5s-1)经向垂直剖面。

3.2 热带中尺度涡旋的发展维持阶段——非线性分析

同样从前面的环流背景场分析可知10月5日06时热带中尺度涡旋发展成热带低压,呈现闭合的涡旋环流并维持至8日,其移向是西南至东北向,移速缓慢。涡旋系统的东北侧与副高和地面冷高共同作用,导致涡旋环流的水平风切变加大,也意味着基流的非线性作用加强,因此针对方程组(1)~(5)的求解将转换成非线性求解。借鉴文献[21-24]利用相平面的求解方法,令,

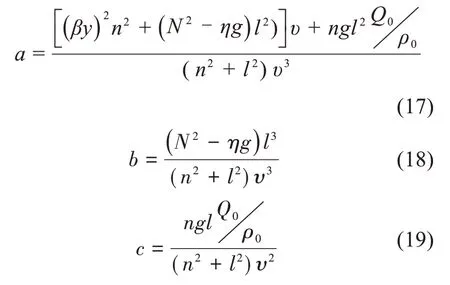

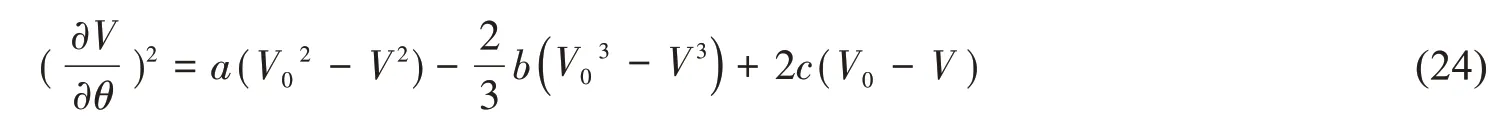

其中θ=l y+nz-υt,υ=lc为圆频率,l是南北方向的波数,c为波在南北方向的传播速度。n是垂直方向的波数,它是位相在垂直方向的变化率,从波动位相角反映了波动在垂直方向的结构特征,在同样的气层厚度内,垂直波数n越大,说明波动系统的垂直结构越复杂,即垂直变化越明显。将式(13)代入大气方程组,通过积分代换,并消去U、P、W、π,得到关于V的单变量方程得:

上式为非线性方程,考虑到惯性重力内波的快波特性,利用非线性项展开法[7-8]将F(V)在其平衡点附近作泰勒级数展开,即展开项并略去二次以上项得:

上式再对θ微商得:

式(16)就是KdV方程所对应的常微分方程(有时也将其简称为KdV方程),令

则式(15)简写为

其中C1为积分常数,此问题的定解条件可以设为:

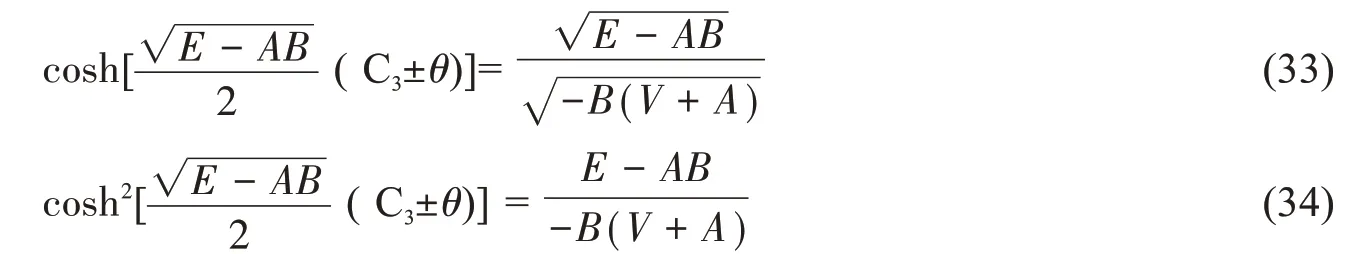

所以由定解条件求得:

而式(21)可变为

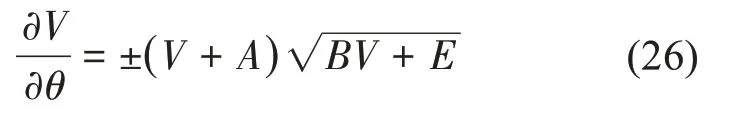

则式(25)化为:

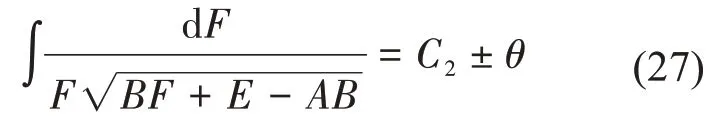

可以证明正负号并不影响积分结果,对(26)式只讨论取正号的情形。令F=V+A,积分上式得:

其中C2也为积分常数。式(27)左端积分值一共有三类波解情况[21-24]:正切函数解、双曲正割函数解、双曲余割函数解。文献[21-24]提到正切函数解不满足事先给定的特解条件,属于无意义解,而双曲正割函数解(孤立波解)和双曲余割函数解(奇异孤立波解)满足特解条件,属于有意义解,其中奇异孤立波解可以用来解释有眼区(间断点)的天气系统,如台风、有眼区的高原低涡等[21-24]涡旋系统,前面提到Fu等[11]指出热带中尺度涡旋与东风波相关的涡流有所不同,其涡旋能维持较长的时间,且强度较为稳定,本文认为用非线性惯性重力内波的孤立波解用来解释此类热带中尺度涡旋出现这种特征更为合理,因为可以认为是由基流切变产生的非线性作用引起波的突陡和惯性重力内波产生的频散效应达到平衡时产生的孤立波,下面将围绕孤立波解进行重点讨论。首先孤立波解的具体求解过程如下。

3.2.1 双曲正割函数解(孤立波解)

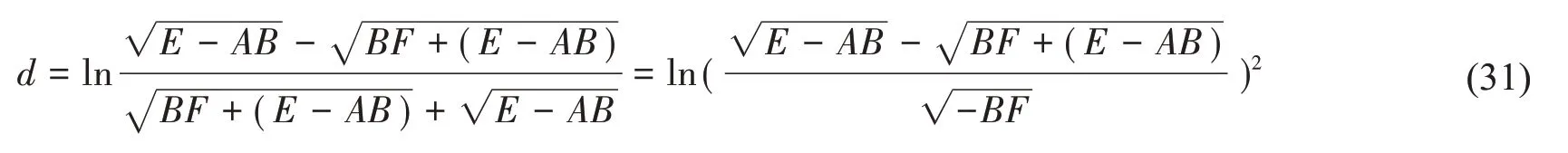

当E-A B>0,且时,可推出B F<0,令,则BF+E-A B=ς2,F=,即:

所以,

因为,F=V+A,所以,

所以

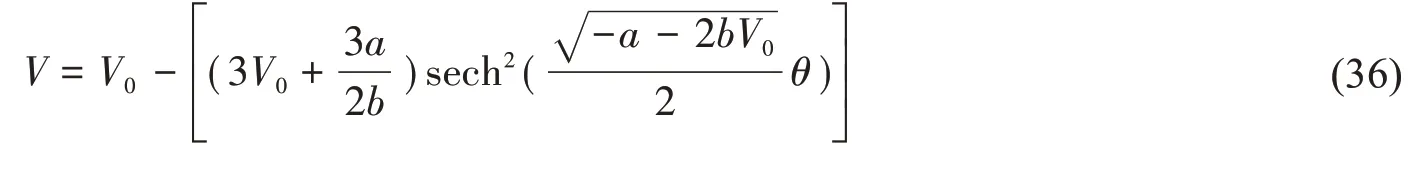

同样平移θ轴可以使C3=0,考虑sech2θ是偶函数,

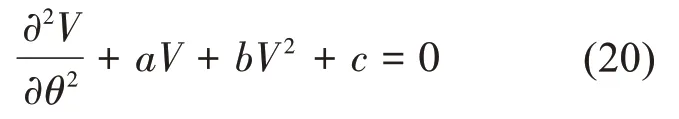

式(36)为KdV方程的经典孤立波解,下面从孤立波解存在的条件推导讨论影响热带中尺度涡旋发展的因子。

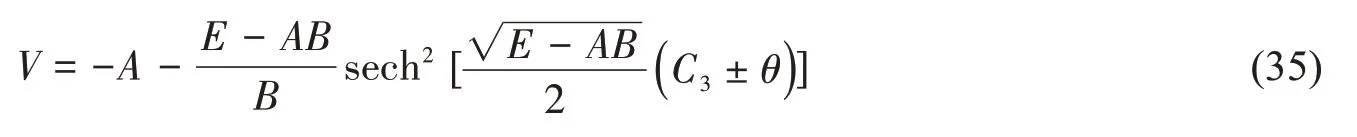

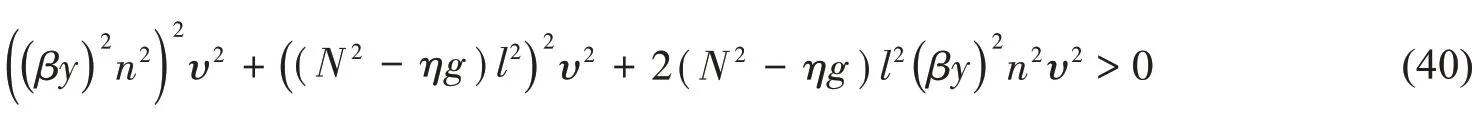

再将式(37)进行展开得:

式(38)可以看出,大气层结稳定度和非绝热加热是影响热带中尺度涡旋发展的主要因子,将式(38)的展开项分为3个部分,其中1大项中无论层结稳定度大小和非绝热加热的大小,总是满足>0的条件,因此2项和3项是判断式(38)是否成立的主要项,也意味着层结稳定度和非绝热加热既有孤立波解存在的有利因素,也有不利因素。结合热带中尺度涡旋发展成热带低压时的大气层结状态如图4(时间为10月5日06时)所示,涡旋上空即20°N以南大气层结是不稳定的(N2<0),假相当位温线密集区正对应着涡旋北侧与大陆冷高的交界区,因此针对热带中尺度涡旋所处的大气层结,本文只讨论不稳定层结的情形。另外如果把非绝热加热分感热项和对流凝结潜热项分别对式(38)进行讨论,即有以下两种情形。

图4 2010年10月5日06时沿110°E的N 2<0垂直剖面(单位:10-4s-2)

①当不考虑对流凝结潜热,只考虑海洋感热时,式(38)简化为:

②当不考虑海洋感热而只考虑对流凝结潜热加热项,式(38)简化为:

可见在考虑感热加热(Q>0)时,不稳定层结(N2<0)下的加热(Q>0)式(39)总是成立的,即有利于孤立波的生成。从图5的海温场分布来看,尽管整个南海的海温均在29℃以上,但是热带中尺度涡旋形成的位置是中南半岛东北部至海南岛西南部,横跨的海区仅仅是北部湾南部海面,因此海洋的感热作用是比较小的。即,

图5 2010年10月5日06时850 hPa流场(色流线)和海表温度场(阴影,单位:℃)的叠加

进一步推导得到,

对于不稳定大气层结(N2<0)中的系统,要求,由于加热强度系数η>0,水平波数,垂直波数。因此,只有当系统的水平尺度与垂直尺度的比值较大时,才有利于满足N2<0且的条件。由前面对热带中尺度涡旋系统的分析可知其水平尺度近300~400 km,而垂直厚度如图6所示[11],涡旋系统从生成、发展、维持到消亡阶段均在500 hPa以下,垂直厚度较为浅薄,符合的比值大,因此不稳定层结下的潜热决定了热带中尺度涡旋的形态。另外,从图2的云图云顶亮温分布来看,在涡旋发展维持期间,对流是十分强盛的,对应的凝结潜热释放也是很大,因此如果涡旋的水平和垂直比值一定,随着凝结潜热的加大,反过来要求层结稳定度要变大,实际上对流的作用总是使不稳定层结趋于稳定,因此大气层结稳定度、对流凝结潜热和涡旋系统的形态是相互制约的。

图6 热带中尺度涡旋垂直厚度随时间演变

接下来讨论热带中尺度涡旋垂直运动的振幅,因为与强降水的发生密切相关,根据公式(5)利用相平面分析法可以推出,因此根据孤立波解的表达式(36),可以得到垂直运动的振幅为:

从式(43)可知垂直运动的振幅除了与层结稳定度、非绝热加热有关,还和非线性惯性重力内波的波速有关。为了便于讨论,同样将非绝热加热项分感热和对流凝结潜热两种情况。

①只考虑感热情况下的垂直运动振幅,可以推出,

可见在海洋感热的影响下热带中尺度涡旋中垂直运动的强弱与其移动方向的关系不大,而主要取决于大气层结稳定度、感热强度、涡旋水平尺度和垂直尺度的比值。结合实况,对于在感热强度小,不稳定层结(N2<0)且移速较慢的涡旋,其垂直运动振幅发展受限。

②只考虑对流凝结潜热下的垂直运动振幅,同样可以推出

从式(45)可以看出,垂直运动的振幅与波速有关,它们呈正比关系,对于在不稳定层结(N2<0)下的涡旋,随着加热强度增大,垂直运动的振幅A*w也随之增大。结合观测事实,热带中尺度涡旋移速缓慢,图7a(见下页)反映了涡旋影响海南岛期间有非常强盛的对流凝结潜热加热,加大了大气的垂直运动(图7b),最强的上升速度超过-5 Pa/s,当配合较好的水汽条件时,非常有利于强降水的发生,从而进一步加大凝结潜热释放,使得涡旋得以发展和维持。综合而言,对流凝结潜热对热带中尺度涡旋的发展和维持起主要作用。

图7 a.对流凝结潜热加热率在110.5°E,19.4°N的高度-时间剖面图(单位:10-4 K/s);b.垂直速度在110.5°E,19.4°N的高度-时间剖面图(单位:Pa/s)。

4 结论与讨论

本文通过对惯性重力内波方程组分别通过线性和非线性求解探讨造成2010年10月海南岛一次特大暴雨的热带中尺度涡旋的生成发展的动力机制。

(1)在热带中尺度涡旋生成前,水平流场成东风波动形态,因此可以通过微扰法线性求解惯性重力内波方程组,得到惯性重力波不稳定的增长的条件,即有利于热带中尺度涡旋的形成和发展的条件是需要一定强度的水平风切变、强的积云对流潜热释放、低空急流和适当强度的冷空气。

(2)热带中尺度涡旋发展和维持阶段,水平风切变的非线性作用加强,利用相平面的求解方法求解惯性重力内波方程组,发现非线性惯性重力内波的孤立波解与热带中尺度涡旋有很好的联系,在不稳定的大气层结下,凝结潜热比感热更有利于涡旋的发展,其中凝结潜热加热下的孤立波解要求热带中尺度涡旋在垂直方向是一个浅薄的涡旋系统,这也是符合观测事实的。

(3)强盛的对流凝结潜热加热对热带中尺度涡旋的垂直运动振幅的增强起主要作用,即有利涡旋的发展和维持。

以上工作从惯性重力内波的发生发展角度深化了一次与海南岛秋季暴雨有关的一类热带中尺度涡旋的动力学机制认识,这种基于天气事实分析的理论研究方法为深化影响海南的热带中尺度涡旋乃至南海中尺度对流系统的机理认识提供了一种新视角。但是惯性重力波理论在热带中尺度涡旋分析应用的普适性还有待更多个例的检验,并且引起海南岛秋季特大暴雨也涉及大、小尺度天气系统共同作用,同时还有海南岛特殊的地形分布等都会影响暴雨的强度和分布,下一步还需要借助更多的多源观测资料和数值模拟试验等进行定量深入的分析,提高海南岛秋季暴雨的预报能力。